刻石文字源流考析

2023-03-24王学理

王学理

(陕西省考古研究院,西安 710043)

一、秦人的生活实践开创了刻石文字的盛行

时下书店发行的诸多精美的楷、草、行、隶、篆等法帖,除少数墨迹本之外,均以刻石拓本居多。石刻碑帖固然是刻石文字记事的完整载体,但不是刻石文字的最初形式。根据考古材料及文献记载,刻石作为载体文字没有比“石鼓”更早的资料了。当然,早于石鼓记事形式的是原始先民在陶器上的图形符号,接后有夏代的刻符、商代的甲骨文以及西周青铜器的铸文。所以说,刻石文字的开始,还远远在金文刻铭之后。

商周以铜器记事,秦人虽然在沿用着,但又创造了以石鼓刻文记事的形式。经几辈学者的研究,以为石鼓文与凤翔秦公一号大墓石磬铭比较接近,当刻于秦景公之时,约在公元前572年或公元前545年后数年之内[1]。在这里,我们不能不承认,用石鼓纪事是秦人的又一伟大创造(见图1)。

图1 秦石鼓与刻文

既然秦人用铜器铭文记事是商周以来的传统,又何以还要开创石刻记事的形式呢?看来大约是出自这样的考虑:铜器的铸造、铭文的镌刻,费工费时,并要有专业的技术,这固然在秦人不难做到,而历史事实早已表明不但能办到,而且也很有特色。但这对求实际、讲功效又善于出奇的秦人来说,肯定是不值得固守不变的。由铭文记事从铜器向量器与兵器方面的转移,就足以表明商鞅变法以来在富国强兵方针的指导下,创造与革新是一种新的社会风尚。他们在保持铜器铭文记事的同时,力求另一种新的记事方式。于是,刻石在这样的大背景下应运而生便不足为怪了。当然,我这里说的并不是指商鞅变法之后才有石鼓,而是指“创新”的意识秦人早在春秋晚期已处于孕育之中。至于文刻于石,其载体取何种形态,在那试探的茫然中,对大块的自然石头略作加工,随圆就曲,不是大大地扩展了刻文的面积吗?所以十个大体相同的“石鼓”一跃而进入人们的视野,不是很自然的事么?

在石鼓上刻文记事,堪称方便,但秦人刻石记事又不限于石鼓。凤翔秦公一号大墓中,出土有铭的石磬多枚,经缀合后共有铭文26条,计206个字。磬铭最长的一条,仅以37个字就记述了秦公宴喜周天子时“百乐咸奏”的盛大场面,继承共、桓二公的大统由此也得到合法的承认,再通过祭祀以祈求国祚之无穷。据磬铭“四年八月初吉甲申”判断,这些石磬原是秦景公在公元前573年祭祖(颛顼高阳)、祭天(上帝)之物,最后才成了他的随葬品。那么,石鼓与石磬都是秦景公之物,不仅反映了刻石记事发端的时间,而且在形式上的多样性也大大拓展了文化的承载量,其历史意义、科学价值和对后世的影响的确是不容忽视的。

战国秦刻石,著名的还有宋代发现的《诅楚文刻石》。共计有三件:一是《祀巫咸神文》刻石,出土于凤翔开元寺,有326字;二是《祀大沈厥湫文》(或称《祀朝那湫文》),刻石,出在朝那湫(今甘肃平凉西北)之旁,有318字;三是《祀亚驼文》刻石,则出土在要册(今甘肃正宁县东30千米,原有要册湫),计有325字。三石同文,埋于山川,是秦惠文王命宗祝祷告三位大神(巫咸和水神沈厥湫、亚驼),祈求降祸给楚的诅咒性文字。但这三块刻石,佚亡于南宋之后,其字仅存有宋拓摹刻的《张帖》《汝帖》本。容庚先生有《诅楚文考释》一文,曾刊于《古石刻零拾》(1934)上。有他的这一简述与附录,才使人们能够获得以管窥豹的机会。后来,郑振铎编的《中国历史参考图谱》一书中也有收录。

在石鼓与石磬之后,刻文记事又有了新的突破。秦惠文君四年(前334)“封宗邑陶券”,于1948年出土于户县沣河之滨(2)秦封宗邑陶券藏于陕西师范大学图书馆,最早由西北大学陈直教授披露。后有郭子直为文《战国秦封宗邑瓦书铭文新释》发表,收入《古文字研究》第14辑,中华书局1986年版。。正背两面刻字121个,除过指明封邑的范围之外,“天子致胙”之事也得到了印证。这就是瓦文上有“四年周天子使卿大夫辰来致文武之酢(胙)”的刻辞,同《史记·秦本纪》上的“(惠文君)四年,天子致文武胙”的记载完全一致。秦人于陶片上刻文记事,在以后秦始皇陵园居赀役人墓中也得到了广泛的应用。因此,那些在瓦片上刻记着死者姓名、籍贯、爵秩的志文,虽然简单,被看作是后来“墓志铭”的滥觞也未尝不可。同样,秦陶器上、兵马俑身上的刻文,也应是历史的记录。湖北云梦睡虎地秦M7木椁室门楣上,刻有“五十一年曲阳士五(伍)邦”9字。据知,曲阳本属赵地,后为秦有。那么,寥寥几字,却隐含了一段秦、赵属地的历史。而这在刻技娴熟、技法简单的秦人之手,却完成了由石到木的转变。

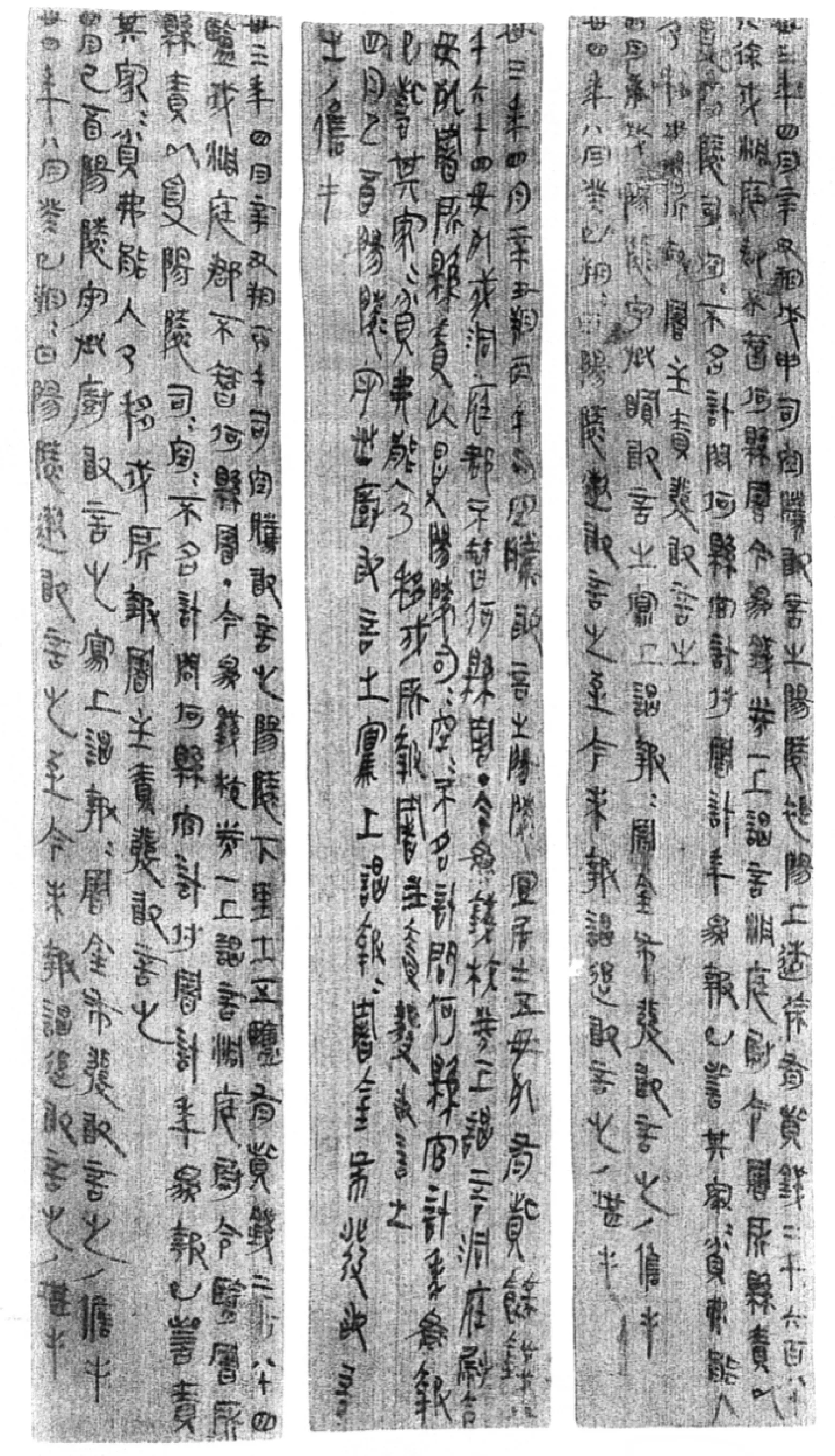

由雕刻到书写,是秦人记事方法的又一次提升与范围的扩大。最早面世的四川青川秦武王二年(前309)《更修田律》木牍[2],初步涉及秦的土地制度问题。甘肃天水放马滩7幅木板地图和460枚秦简的出土,不但让人看到了秦地图的完备(山、水系、沟溪、关隘、道路、居民点等要素),而且它也触及社会学的核心问题(《日书》甲、乙两种)[3]。特别是湖北云梦睡虎地秦墓发现法律竹简约1 100余支,内容有《编年记》《语书》《秦律十八种》《效律》《秦律杂抄》《法律答问》《封诊式》《为吏之道》及《日书》甲、乙两种[4],极大地拓展了今人对秦法律的认识。2002年,湖南省龙山县里耶镇一秦代古井内发现简牍37 000余枚,是迄今秦简出土最多的一次(3)参见湖南省考古研究所等《湖南龙山里耶战国—秦代古城一号井发掘简报》,载于《文物》2003年第1期;湖南省文物考古研究所、湘西土家族苗族自治州文物局《湘西里耶秦代简牍选释》,载于《中国历史文物》2003年第1期;湖南省文物考古研究所编《里耶发掘报告》,岳麓书社2007年版。。里耶秦简虽然多为文书,但对了解秦政府的办事程式大有帮助(见图2)。

图2 里耶秦简

从以上所举事实中不难看出,秦的刻石是对商周甲骨、金文记事的突破,而墨书上简则是对刻石的扩展。同样,由石鼓到秦简的轨迹看,时间短,变化快,特别是商鞅变法之后,从秦武王二年(前309)的《更修田律》木牍起,到秦始皇时期,可说是秦文化,也是中国文化“突变”的反映。文化信息量之大、传播范围之广,只有通过书写简文才真正体现了出来。那么,这种前无古人的文化承载量与时空价值,既是秦人推动社会进程加速的反映,当然也是对世界文化的贡献。

总之,秦人创造的种种记事方式,都在以后的历史中得到了应用与扩大。即以每一方式而言,难道不值得大书特书吗?

二、从摩崖石刻到碑石刻字的顺利过渡

秦人由石鼓开始的文字刻石,竟然创造了历久不衰的另一个记事系统。《水经注·渭水》有载,说:秦昭王曾在华山的石头上刻下了“昭王尝与天神博于是”几个字。但是,今天在西岳华山上,我们并未找见它存在的任何痕迹。只有秦始皇在统一中国之后,为推行文告式的大型摩崖竟把刻石活动推向了前所未有的又一高峰。

秦始皇在五次出巡途中,先后于峄山、泰山、之罘、琅邪、碣石和会稽等六地刻石七处。而在这七处刻石中,仅在之罘一地就有两处(包括“东观刻石”)。公元前209年,秦二世篡位之后,也装模作样地步始皇后尘,玩起出巡刻石的一套。这些秦帝刻石文字,都是出自丞相李斯的手笔。秦始皇为了推行秦小篆这一统一书体,曾令李斯、赵高、胡母敬三人分别写了《仓颉篇》《爰历篇》和《博学篇》作为范本。但后世只能面对始皇刻石,领略标准秀丽的小篆书体了。

随岁月的流逝,出自人为和自然的原因,秦代这一摩崖奇迹也相继消磨殆尽。《碣石刻石》早已崩塌,沉没于大海之中;《之罘刻石》二碑,在宋代已不复见,《汝帖》中仅存内14个字还是摹刻本;《峄山刻石》据说毁于后魏太武帝拓拔焘,我们在西安碑林博物馆看到的那一通“峄山刻石”秦碑,还不过是宋人郑文宝据徐铉的摹本而刻的;《泰山刻石》,在明代能看到的只剩下29个字,现存于泰庙之内的不过是10个字的残块;《琅邪台刻石》,于清光绪二十六年(1900)崩毁于雷雨。1921年,诸城县在琅邪台(海神祠)原址上拾得断石数块,今收藏于中国国家博物馆。但剥泐严重,字迹漫漶,可辩者仅有“六合之内,皇帝之土。西有流沙,南有北户,东有东海,过大夏。人迹所至,无不臣者”等几个字句(见图3);《会稽刻石》,唐时仍在今浙江会稽山。宋初,只能看到徐铉的摹本。而今天能见到的,乃是元代申屠硐据徐铉摹本重刻的。不过,在始皇的七处刻石中,始终没有见到《东观刻石》材料的任何遗留。

《水经注·泗水》说:“始皇观礼于鲁,登于峄山之上,命丞相李斯以大篆勒铭山岭,名曰‘书门’。”峄山,是始皇巡行天下刻石的开始。其动因却是在“观礼于鲁”之后,受博大精深的儒家文化的启示,从而萌生了扩大秦文化影响力的意向。在《史记·秦始皇本纪》中,除过《峄山刻石》无文之外,都录有整篇的文辞。其主要内容,都是在于歌颂秦统一之功、严令百姓遵守新秩序的。这七处刻石中,除过《碣石刻石》刻在峭壁之上外,都是“立石”而刻记之。由此不难看出:三个半世纪以来,秦人始终保持着石鼓文选石成体的传统,这也为我们探讨碑石的产生提供了线索。另外,在《琅琊刻石》中,刻有随行的列侯、丞相、诸卿的名字,还把他们参加的“海上会议纪要”也公布了。这是极为特别的一例,同样也为以后碑文内容产生了深远的影响。

西汉踵秦之后,其刻石材料,最早的见有赵王刘遂的《群臣上寿刻石》了。据载,上石面积是“高五尺二寸五分,广六寸”,文作“赵廿二年八月丙寅群臣上寿此石北”等15个字。字体虽是小篆,但已趋近方形,转笔方折,含有隶意。河北永年县朱山顶上的这一文字刻石,形成于汉文帝后元六年(前158),当属于赵王与群臣饮酒时应对的实录[5]。

好大喜功的汉武帝,步秦始皇的后尘,也曾多次登泰山、行封禅礼。元封元年(前110)的刻石,据应劭说:“立石三丈一尺”(合今7.13米),刻辞强调礼、义、孝、仁的治国宗旨,计45个字(《汉书·武帝纪》)。他还登上崆峒山,也南巡九嶷、天柱,北上琅邪。虽说多有刻石的记载,但迄今为止还未见到这些摩崖刻石的任何遗留。只有茂陵霍去病墓前的一块花岗石上,阴刻着隶书的“平原乐陵宿伯直(?)霍巨孟”、篆书“左司空”等字,留传了下来。

西汉的文字刻石材料,还散见于《鲁孝王刻石》《莱子侯刻石》(又名《天凤刻石》)、《鲁北陛刻石》《广陵中殿刻石》《麃孝禹刻石》《杨量买山刻石》等等[6]。但都体量不大,文字简单,又缺乏文采。而且纪事简略得让人不明其实,更不见像秦“石鼓文”那样的组合刻石。这大概是在继承战国、秦书写简册传统的基础上,纪事与抄书成了国家和社会生活中一种文化盛景,其必然的结果是促进了简牍业的繁荣与发展。相反,人们并不寄希望于石刻记事以传承典籍了。我们知道,除过早已出版了洋洋大观的《居延汉简甲编》之外,在甘肃敦煌、酒泉、张掖、武威、居延、天水,新疆罗布泊,青海大通,山东临沂,安徽阜阳,湖北江陵、云梦,湖南长沙马王堆等地,都有竹简和木牍的出土(4)高敏先生对汉简的发现与出土情况,在其著作中有着详细的记述。参见《秦简、汉简与秦汉史研究》,收入高敏《秦汉史探讨》,中州古籍出版社1998年版。。不但分布地域广、出土数量大,而且内容丰富,涉及汉代社会生活的方方面面。相比之下,大型的摩崖石刻缺少了政府行为的支撑,就断开了它存在的前提。简牍文字的承载能力大,这当然是西汉摩崖不见有惊人之举的主要原因。不过,我们还应看到,尽管西汉的文字刻石数量少、体量也不大,但却具有时间上的连续性。

东汉时期,是石刻文字分化与定型的重要阶段。陕西汉中褒斜道上的“石门颂”、甘肃成县的“西狭颂”和陕西略阳的“郙阁颂”,布局宏大,内容丰富,字体方正,表现着淳朴古拙与体势的雄伟,是东汉摩崖中的精粹。而全国的汉碑约300余通,从地域到结体、从数量到品相,更是洋洋大观。那么,以摩崖和碑碣为主体的文字刻石,再加上石室墓、石享堂(祠堂)和石阙建筑上的题记,从而形成了丰富灿烂的“刻石文化”。那么,摩崖与石碑分离的时间,大约就在东汉后期。从此形成的两大系统,各自独立发展,在中国的历史长河中生生不息,结出了累累硕果。

石碑作为独立形态存在者,一般人都认为西汉成帝河平三年(前26)的《麃孝禹碑》是我国最早的碑。纵观刻石时间,截至目前,确实还没有看到比它再早的石碑了,所以,这一看法应该是能够成立的。因为它有额,虽无标题,有穿孔,刻文也简单,但已具备了碑的基本形态。其表面粗糙,未经磨光,显然还带有早期的色彩。但这里的问题是:由独立的刻石文字怎么会一下子产生出一个独立形态的石碑呢?这是古人出自何种动因或是受到某种外来的影响呢?

按照碑起源于引棺椁之木(石)说,上面有书记,先埋土中,后立于地面,但这至今没有得到田野考古的证实。陕西凤翔秦景公大墓(秦公l号大墓)中,虽有木桩的发现,上面既没有孔,也没有字,此物只能称之为“碑”,看来它同后世地面之“碑”还是拉不上姻亲关系的。

碑起源于宗庙拴牲畜的石头一说,虽然还略显笼统,并不能使二者直接挂钩,但古人借着祭祀之便、出自树石纪念的想法,受此启发,因而独立树碑也就不足为怪了。《麃孝禹碑》额取浑圆状,是石鼓以来独立刻石的原始形态,只是历代加以美化而己。额有穿孔,是拴牲石的遗留,更是利于搬运的方便。圭首之碑,应该说就是祭祀用圭的符号化吧!

三、从文字刻石到碑碣的出现及其碑形的演化

记事刻之于石出现了“石鼓刻文”,也就是秦“刻石文字”。书写在竹木之上的文字,称之为“简牍文字”。当然,这里所谓的“文字”只是一个简便的称呼,不涉及书体,也并非“汉字”之外的另一种文字。刻石与简牍,作为两系,各自演化,成就了历代书法家大展才华的舞台。前者生化出碑碣,后者则借助纸的出现成了传承中华文化的主角。

周秦没有碑、更不会有“碑”的称呼。而这种状况,也差不多同西汉一朝的时间相始终。今天人们耳熟能详的“碑”,直观地说,除过书册典籍之外,作为特别的形态是随处可见,具有普遍性;其次是文字承载量大,能提供多方面的信息;再次形态华丽、给人的美感强,具有超强的视觉冲击力。

那么,碑究竟起于何时呢?叶昌炽《语说》言:“凡刻石之文皆谓之碑,当自汉之后。”欧阳修《集古录》跋云:“至后汉以后始有碑文,欲求前汉碑碣,卒不可得,是则冢碑自后汉以来始有也。”另据春秋战国以来的资料,碑的起源大体有三种,即:一说“碑”是宫廷前面竖立的一块立石,用以测量日影,大概相当于“日晷”或“圭表”,那是作为早期定阴阳的一种设置;另一说是宫庙内拴牲口(牛、羊、猪)的石头,这大概就是关中渭北流行的“拴马桩”之滥觞;还有一说,是古人下葬时用以吊棺椁入墓穴的木桩,以后演化为石柱,人们在碑上书写着死者的事迹,最初是埋在土里,后来才树立在地面上。发掘陕西宝鸡凤翔秦景公大墓时,在主椁室口有两根木柱,被认为就是引棺之“碑”。在碑源三说中,测日影之说见于《仪礼·聘礼》郑玄注:“宫必有碑,所以识日景,引阴阳也。”但这在考古与文物中还得不到证实,而后二者确给我们对碑的探源提供了一些线索,秦有刻石文字,但没有“碑”,更不会有“碑”的称呼。而这种状况也差不多同西汉一朝的时间相始终。不过,西汉成帝河平三年(前26)的《麃孝禹碑》(又称《麃孝禹刻石》《河平刻石》)被认为是我国最早的碑。从表面粗糙、未经磨光、有碑额、无标题、有穿孔,内容简单的只有两行隶书碑文,这大概就是石碑的早期形态了。当时入东汉,厚葬风气盛行之际,石碑则向普及化的方向发展,其势头可说是一发不可收,不仅王公贵族墓前树碑,就连一般的庶民百姓乃至孩童在墓前也树起了碑。见载的就有东汉灵帝建宁三年(170)的《童幼胡根碑》(《蔡邕集》)、熹平元年(172)的《故民吴仲山碑》(《隶释》卷9)。

成熟的碑形,由首、身、座三部分构成。碑首由螭龙盘绕,犹如华冠,颤颤巍巍。碑身修长,亭亭玉立,或傲岸雄起。座博大敦厚,是重力的支点。承载巨石的龟跌,形态憨厚可掬。牠双眼圆睁,四足据地,伸颈有奋然前行而不可得的吃力,令人哑然失笑(见图4)。

一通简单的碑,自成一体,过去常见于乡野。如果把石碑镶嵌在“碑楼”内,或置之于“碑亭”之中,使建筑之美与碑石之精的结合,在无限的空间里更能体现它整体的庄重与华美。如果是把几座碑楼连在一起,被称作“双连碑”“三连碑”,最多还有“五连碑”的,那伟岸气魄的劲头更是令人惊叹。

解放前,无论是在大小城镇,或是在偏远的乡村,无论是庙宇祠堂,或是墳茔园囿,以至于通衢隘路,碑之于人触目皆是。龟颈上滑溜溜、黑乎乎,那便是小孩子无时不在玩耍骑抹的结果。

石碑竖立在祠庙的,称作“庙碑”。立在陵园的,称作“墓碑”。在路边的专称之曰“神道碑”。此外,还有“功德碑”“纪事碑”“纪念碑”等等。

碑的题额很简单,二三字或五六字,多者十几字,即点明树立的时代或性质功用。而碑文则是题额的引伸与展开,更是时人寄托与后人关注的重点。撰文、题写、勒石,三者如出自名家和刻匠,人们从文字与书法的欣赏中得到教益与启智者,就往往称赞为“三绝碑”。陕西高陵的《李晟墓神道碑》就被列为中国十大著名“三绝碑”之一(见图4)(5)中国十大著名“三绝碑”有:1.湖南省郴州市苏仙岭三绝碑;2.四川成都《蜀丞相诸葛武侯祠堂碑》;3.湖南永州柳子庙《苏轼荔子碑》;4.山东《潍坊新修城隍庙碑》;5.福建泉州《万安桥记》大字碑;6.河南临颍《上尊号与受禅碑》;7.湖南祁阳《大唐中兴颂摩崖石刻》;8.开善寺《宝志公像赞诗碑》;9.河南郑州《苏轼书欧阳修醉翁亭记石碑》;10.陕西高陵的《李晟墓神道碑》。。李晟是唐朝的名将,其碑文是唐朝颇有文学成就的宰相裴度所撰写,由书法家柳公权书写上石。碑文中记载了李晟的生平传略及战功业绩,具有很高的学术价值。“唯天锡成命于我唐,保兹国祚,生此人杰,则西平王李公其是乎?不然,何覆暴如风振槁叶,戴君若鳌冠灵山!横流之中,一匡而定。”此句正如《金石后录》所评:“风发电掣,凛凛有生气。”

图4 石碑全形

其实,人们在西安碑林所看到的唐碑,那是成熟化、典型化了的碑型。形式多变,或丽或朴,不失其制——首、身、座。文述程式,或详或略,不离其度——序、事、评。石碑之于世,历代不衰。那么,人们不禁要问:既然远在笔纸兴盛的唐代、雕版印刷发达的宋代,记事载体之精之多远在刻石之上,何以还需寄希望于石碑乎?当然,在这里以人的要求有别、内容不同、功能各一、形式容差作答,还是说得过去的。但若要问古人何以想到刻文于碑,那就不能不追本溯源涉及碑的发生了。

东汉之碑,一般给了个有固定含义的称呼,叫作“汉碑”。制作精致,大多数经过磨光,碑首多作“圭首”,或作“晕首”,留有一圆“穿”,方座等等,这些都是其显著的特点。西安碑林的《仓颉庙碑》被认为是最早的东汉石碑,刻于桓帝延熹五年(162),既作圭首又有穿(见图5)。

图5 仓颉庙碑

时间稍晚的著名汉碑,还有天津延熹八年(165)《鲜于璜碑》(全称《汉雁门太守鲜于璜碑》,岱庙的灵帝建宁元年(168)《衡方碑》(全称《汉卫尉卿衡府君碑》、《张寿碑》(全称《汉竹邑侯相张寿碑》),洛阳建宁二年(169)的《肥致碑》、孔庙的《史晨碑》,西安碑林的献帝中平二年(185)《曹全碑》(全称《汉郃阳令曹全碑》),岱庙的中平三年(186)《张迁碑》等等。这些石碑,不但文字数都大大地超过了《仓颉庙碑》,而且书体又是汉隶走向规范、成熟的典型。不管怎么说,东汉灵帝时期汉碑在图式上还保持着早期汉隶朴拙博大的气象和自然意味,这些最能体现汉碑雄强一路的作品,使我国碑刻艺术达到了前所未有的高峰,特别是书法艺术对后世影响极大。

那么,这里就有一个让人疑惑不解的问题。既然西汉末年已经出现了《麃孝禹碑》,而在其后跨越了东汉136年之后才有了《仓颉庙碑》,为什么中间有这么长的时间段是个空白?如果说中间再没有汉碑的存在,那简直是说不过去的。我们以为一定还有碑刻的存在,只是因为特殊的原因使我们没有发现罢了。不然,从简趋繁的客观存在既不符合事物发展的规律,由朴到精的现象也不好解释。除过陵庙碑之外,洛阳《肥致碑》除碑文用大段文字叙述肥致由方术被召入宫封“掖庭待诏”的事迹之外,在晕首上还并刻着章帝、和帝驾崩的时间。这较为特殊的一例,反映了石碑多样化的发展,也为回答上述问题显示出不可回避性。汉碑之形在中国的历史长河中延续了好长时间,即使在碑形有所改易的时候,仍然隐形地保留了某些元素。当《麃孝禹碑》出现在人们面前时,看到它是一块略经加工的整形石板,表面粗糙,未经磨光。额作半圆,同身浑然一体,高1.45米。看来,立碑者着意于记事,在上部勾勒出双鸟之形外,竖刻碑文两行,作“河平三年八月丁亥平邑里麃孝禹”。但在东汉时期,由于摩崖、石阙的大量出现,石碑作为纪事的又一形式独立成首、身、座俱全的固定姿态。连“碑”的这一名称,大约也是从此定了下来。

碑形在首、身、座俱全的前提下,其历史性的变化,不是“一改全貌”,而是“锦上添花”。碑身为主,是记事的载体,修长光洁是基本形态。稍有变化者,仅在体形加厚,于碑阴、碑侧刻文,或在碑侧雕刻花饰。有碑身加厚的,成为“四面刻”,西安唐《石台孝经》、北京清“燕墩”上的清碑即是;有作“束腰”的,北魏《晖福寺碑》即是,少见,可视之为特例。

碑额在初期是同身连在一起的,以后单作,像帽子一样冠戴在上面,但连体和分体的两种形式并存,只是随简繁而定。圆首应是原始状态,蟠螭缠绕当是演化的结果。尖首是圆首的初次加工,延续到南北朝之后消失,但题额之圭形便是它转换的遗制。碑额下部的圆孔,是早期的特征,实际属于拴牲口石或是下椁缚辘轳的孑遗。魏晋碑上仍有存在,南北朝之后则彻底绝迹。至于圆首碑上的三条弧形晕线,在西晋《菅氏夫人碑》上还能看到,随之也就退出了历史舞台。

整个石碑赖以稳定的基础是碑座,长方体是其最基本的形状。隋唐出现龟趺,一改往昔的旧观。在原来的素面方座上,也有了浮雕,装饰性的美感效果大增,还突出了与碑文相配合的故事性。

由石碑各部分的变化,到整体结构的演化,不难得出这样一个看法:如果说东汉晚期石碑达到了中国历史上碑刻第一个高峰的话,那么随后经过一段形式上的“沉寂时期”,接着在隋唐时期又登上了前所未有的第二个高峰。说它形式上的“沉寂时期”,指的就是三国两晋时期针对东汉厚葬送死之风——提倡薄葬,禁止立碑,不但帝王陵墓之前不设石碑,就连门阀土族墓前树碑也要经过皇帝的特许。值得一提的是,当东汉晚期石碑大行其道之时,小型的碑被埋入墓中,却成了又一记事的形式,这就是“墓志”(6)1929年在洛阳出土有《贾仲武妻马姜墓志》,长条状,圭首。后归金石学家罗振玉收藏,有拓本流传于世。志文隶书,有“熹平三年七月十二日被病,卒。四年二月廿一日戊午葬于此”等句。有些介绍材料把“熹平”,误认作“延平”。我们知道,东汉殇帝的“延平”年号使用还不满一年,因为此错断就无故地把时间提前了68年。此墓志的形状大小以及行文格式,同晋《羊祜墓志》(洛阳市文物工作队《洛阳出土墓志辑绳》,中国社会科学出版社1991年版)相同,知其仍处于墓志的初期阶段。。那么,当陵墓前禁碑之时,墓志便取而代之。它兴盛于魏晋,传之于明清。尽管南朝仍有碑禁,但已经成了一纸空文。今存的南朝陵墓石刻尽管是石碑、石柱、石兽中残存的一部分,但雄伟神奇的姿态足以反映出它原来固有的制度。12通南梁龟趺石碑,分布在南京和丹阳,极尽其精致华美的风采。

唐碑除过形式美、史料价值高之外,人们称道的莫过于它在中国书法艺术史上的成就了。欧阳询的《皇甫诞碑》、虞世南的《孔子庙堂碑》、褚遂良的《同州三藏圣教序碑》、李隆基的《石台孝经》、颜真卿的《颜氏家庙碑》《颜勤礼碑》《多宝塔感应碑》、柳公权的《玄秘塔碑》等等,真、行、草、隶、篆各体皆备。这些书法家各立门户,开宗创派,盛况空前,为后世所崇仰,当是万世难于逾越的巅峰,特别是我们书法界终其身学习难得的法宝!