京津冀区域乡村旅游发展环境差异及权衡协同关系*

2023-03-24张鹏飞赵丽茹申明哲

郭 伟 ,张鹏飞 ,赵丽茹 ,申明哲 ,虞 虎

(1.燕山大学经济管理学院,河北秦皇岛 066004;2.燕山大学区域经济发展研究中心,河北秦皇岛 066004;3.中国人民大学农业与农村发展学院,北京 100872;4.中国科学院地理科学与资源研究所,北京 100101)

0 引言

2020年9 月国家主席习近平向世界宣布:二氧化碳排放量力争在2030年前达到峰值,努力争取在2060年前实现碳中和。这是中国为破解可持续发展困境、主动承担人类命运共同体任务做出的重大战略决策[1]。现阶段,中国距离实现碳达峰目标不足10年,任务繁重且时间紧迫,中国旅游业在增长方式上相对传统,降碳潜力巨大,但由于战略缺失,导致旅游业在研究上、发展上、行动上缺位,与低碳旅游的要求有相当差距,要明确和实现旅游领域的“双碳”目标,面临着多方面挑战[2]。乡村旅游作为一种农村新兴产业,在促进农村产业结构调整与乡村转型[3]、实现乡村振兴与城镇化发展、增加村民收入等方面发挥着重要作用[4]。发展乡村旅游,既依赖于乡村生态资源的开发,同时需要良好的乡村生态环境。产业发展是依靠要素与环境均衡发展而实现的[5],中国乡村旅游业的可持续健康发展也需要注重发展环境和要素系统的建设。乡村旅游发展环境涉及内涵广泛,包括资源层、经济层、社会层和生态层等不同层次,面对碳达峰碳中和目标的持续推进和生态文明战略的全面实施,需要从宏观层面把握京津冀乡村旅游发展环境的客观态势,了解省域层面乡村旅游发展环境的区域差异。当前,双碳目标视域下京津冀乡村旅游的发展环境情况尚不明晰,与低碳旅游所要求的发展环境间的差异程度及制约因素尚需探究。基于此,文章运用变异系数法和地理探测器探索碳达峰碳中和视域下京津冀乡村旅游的发展环境差异,并量化分析乡村旅游亚系统的权衡协同关系及程度,研究这些问题将为京津冀乡村旅游业的低碳绿色发展提供努力方向,推进乡村振兴战略、生态文明建设和乡村旅游的可持续健康发展。

1 文献综述

乡村旅游是指在乡村地区开展的旅游活动,以其特有的乡村人居环境、乡村民俗(民族)文化、乡村田园风光和自然生态环境为活动基础[6]。据不完全统计,乡村旅游概念在相关研究资料中有20多种概念定义[7],虽然乡村旅游的概念边界并非十分清晰,但诸多学者均认同区别于城市、根植于乡村环境的乡村性是(Rurality)乡村旅游的核心吸引力[8,9]。该文对乡村旅游发展环境的综述分析主要从狭义的生态环境与广义的社会环境两个维度来展开,重点聚焦于碳达峰碳中和视角下的乡村旅游发展。从狭义的自然生态环境维度而言,高强度的资源开发与设施建设使乡村生态环境系统承受重大的发展压力[10],乡村旅游可持续发展问题逐渐也得到了学界的关注,重点探讨生态环境损害与乡村旅游可持续发展间的矛盾[10-12],并量化分析其可持续发展水平,提出乡村旅游地可持续发展对策[13]。生态环境建设实际上以自然生态特色为重点,建设可持续自然生态发展为目标的自然资源节约型旅游业[14]。伴随“两山理论”的深入推进,自然生态环境作为社会生产力的作用愈加凸显,乡村旅游目的地居民逐渐具备保护生态环境、维持生态平衡的思想认知[11],但现实发展中仍面临欠发达地区PPE恶性循环[10]、乡村旅游环境治理不显著[15]等问题,故乡村发展利益相关者应注重修复旅游体验环境[16]、协调处理好乡村旅游发展与生态环境保护间的关系,以乡村旅游未来发展的环境公正为导向[17],有效改善乡村旅游非生态化发展的现状。

从广义的社会环境维度而言,乡村旅游发展环境包含经济、社会、文化等诸多亚系统内容,并且也有部分学者在该广义环境维度探讨乡村旅游低碳发展问题,乡村旅游发展与生态环境的矛盾关系也上升到环境伦理的层面[18]。国外比较注重乡村文化价值保护[19,20],认知到旅游开发对传统村落文化环境破坏的潜在风险,提出社区参与、规划控制、可持续发展等方面的保护策略[21-23],并探讨乡村环境变化与人居系统的耦合关系[24,25]。乡村自然资源环境存在核心—边缘关系[26],并且乡村旅游发展环境为旅游者提供的体验感知,与沙漠、森林等类型环境感知差异显著[27],旅游资源类型、地理位置、投资力度等是影响环境感知差异的重要因素[28]。改善农村人居环境对乡村旅游发展具有显著的辐射效应,且该辐射效应受到交通条件和村集体经济的干预[29]。提高乡村居民公共文化素养[30],有效改善农村人居的生产环境、生活环境和文化环境,以协同发展为目标循序渐进地实施生态工程,将有力促进农村人居环境整治和乡村休闲旅游协同发展[31,32]。另外,部分学者对乡村旅游社会和生态系统结合开展研究[33],并运用TOPSIS等量化模型来分析乡村旅游发展水平。现阶段,学界较少有在碳达峰碳中和视角下研究乡村旅游发展的学术成果,但可从乡村旅游与低碳发展的相关论文来分析乡村旅游发展内涵。学界主要探究低碳视角下乡村旅游的发展定位与功能建构[34,35]、开发与建设[36,37]等方面的问题,利用生命周期等理论分析乡村旅游目的地的发展演变规律,并从生态系统碳发展与乡村旅游关系方面开展相关研究[38]。旅游业由于其独特的产业特点成为现阶段较适合发展低碳经济的重要领域,鉴于碳达峰碳中和的国情导向,旅游业也应在经济社会发展中发挥重要的引领示范带动作用,以其综合性特征推动全社会向绿色经济、低碳可持续方向转型发展。

综上所述,现有乡村旅游与低碳发展、乡村旅游发展环境等方面成果较为丰富,为该文研究提供有益借鉴,但同样也存在部分不足。其一,现有乡村旅游和低碳方面的结合研究成果有限,多从低碳视角下研究乡村旅游的发展问题,从乡村旅游内在机理与碳关系研究方面探索不足,亟需将乡村旅游内涵和低碳发展紧密融合研究的高质量成果。同时,现有乡村旅游与低碳发展的结合研究成果距今较远,难以有效指导碳达峰碳中和目标导向下乡村旅游的实际发展问题,新时期、新阶段的相关研究成果亟需补充;其二,现有乡村旅游和低碳方面的结合研究多从逻辑发展的定性方法入手,运用量化模型分析乡村旅游和低碳发展方面的研究成果有限。且学界对乡村旅游和低碳发展方面的研究范围多集中于全国、市域和村域范围,从省域片区范围对比研究的学者较少。该文在碳达峰碳中和导向下研究京津冀乡村旅游的发展环境差异问题,是对新阶段乡村旅游和低碳发展结合研究成果的补充,同时运用地理探测器、Spearman相关分析等方法定量分析双碳目标下乡村旅游发展问题,使乡村旅游和低碳发展主题成果的研究体系愈加完善。该文从京津冀区域层面比较乡村旅游发展环境的差异,丰富了乡村旅游和低碳发展的多范围研究成果。

2 指标体系、研究方法与数据来源

2.1 指标体系构建

该文在遵循科学性、全面性和可获取性原则的基础上,以碳达峰碳中和为目标导向,借鉴王群[39]、翁钢民[40]、贺小荣[41]、孙静[42]等学者的相关研究成果,从资源环境、经济环境、社会环境、生态环境和发展成效维度构建京津冀乡村旅游发展环境评价指标体系(表1)。碳达峰碳中和在改变经济社会发展结构、强调低碳绿色经济的同时,并不意味着单纯强调碳减排效应而淡化经济的高质量增长[43],故而将乡村旅游发展成效列作发展环境评价维度。乡村旅游在乡村振兴战略中也承担着重要任务,在经济社会结构调整、新发展格局和新冠肺炎疫情等多重复杂背景下,要求乡村旅游发展环境评价维度的全面性。

表1 京津冀区域乡村旅游发展环境评价指标体系

资源是乡村振兴的重要依托,也是乡村旅游业发展的核心吸引物。伴随文旅消费市场的变更,乡村旅游吸引体系也发生着动态变化,但始终围绕在乡村旅游景区、传统村落、魅力休闲乡村等资源附近。经济环境是影响乡村旅游发展的重要维度,乡村经济的发展状态可以用经济产值及增长率、居民家庭人均可支配收入等指标来衡量,乡村经济与乡村旅游互相影响,均会加速或制约其发展步伐与结构。社会环境包含乡村人口密度、城镇化率、乡村就业人数、道路密度和互联网普及率等指标,即乡村旅游目的地能为旅游业的发展所提供的劳动力支撑、交通支撑和网络支撑等条件状态。同时,社会环境无形地给予乡村旅游者特色地域文化氛围,是乡村旅游发展环境的重要建设内容。生态环境是乡村旅游最早吸引旅游者的核心吸引物,返璞归真是城市旅游者最初的旅游目的,该维度包含森林覆盖率、空气质量、生活垃圾无害化处理率等指标。在保护生态红线的前提下,合理利用生态环境资源服务乡村旅游业,符合“绿水青山就是金山银山”的政治号召。发展成效是检验乡村旅游发展效果的直接标尺,包括乡村旅游收入、乡村旅游人数、旅游收入占GDP比重等指标。发展乡村旅游业目的是:在保护乡村生态环境的基础上,为乡村经济发展和人民幸福谋划经济与环境相协调的可持续化发展路径,满足乡村居民和乡村旅游者的多种需求。

2.2 研究方法

2.2.1 变异系数法

变异系数,又称变差系数、离散系数,是数据标准差和均值的比值[44],用以表示京津冀乡村旅游发展环境离散程度的相对指标,具体计算公式为:

式(1)中,CV表示变异系数,-F表示n个省域乡村旅游发展环境水平的均值,Fi表示省域i乡村旅游发展环境水平,n表示省域数量,CV数值愈大,则n个省域乡村旅游发展环境差异愈显著,区域乡村旅游发展环境不均衡。

2.2.2 地理探测器

地理探测器是通过提出“因子力”度量指标,结合GIS空间叠加技术和集合论,用以探测地理要素空间分异规律及其影响因素的计量方法[45]。基于地理探测器模型,引入乡村旅游发展环境区域差异的决定性指标q[46],具体计算公式为:

式(2)(3)中,h=1,2, ···,L为乡村旅游发展环境影响因子x的分类,Nh和N分别为层h和全区的单元量,SSW和SST分别为层方差之和及总方差,δ2h和δ2分别为层h和全区的方差。q取值区间是[0,1],q数值愈大,则京津冀乡村旅游发展环境的空间异质性愈加显著。当q=0时,影响因子x与乡村旅游发展环境异质性无关。当q=1时,乡村旅游发展环境异质性完全被影响因子x操控。

2.2.3 权衡—协同分析方法

Spearman相关分析通过测算秩次相关系数rs(Xt,Yt),并根据系数指判断两个随机变量间的强弱关系。根据地理空间数据的非线性、非正态等特征,以该方法分析京津冀乡村旅游发展环境的区域关系,具体计算公式为:

式(4)中,Pi为Xi位于序列{(Xi)}的第k个位置,k为Xi的秩次,同理,Qi为Yi的秩次。当rs(Xt,Yt)数值为正值时,说明乡村旅游发展环境亚系统处于协同状态,反之系数为负值时,则亚系统间处于权衡状态。

2.3 数据来源及预处理

该文主要测评2009—2019年京津冀乡村旅游发展环境水平,为保证实证数据的完整性,对个别类型缺失数据采用滑动平均法进行完善。相关数据资料主要来源于2010—2020年《北京统计年鉴》《天津统计年鉴》《河北统计年鉴》《河北经济年鉴》《河北农村统计年鉴》《中国农村统计年鉴》《中国教育经费年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国第三产业统计年鉴》《中国能源统计年鉴》《中国统计年鉴》及京津冀地方政府国民经济和社会发展统计公报、农业农村部、原国家旅游局等政府官方公布资料。

为对不同量纲数据进行标准化处理,该文采用极差法对初始数据进行无量纲化处理[47],得到标准化数据Zij。在此基础上,测算第i项指标的熵值和差异系数,进而得到各指标权重Wi和省域i乡村旅游发展环境水平Fi。由于标准化处理公式较为常规,在此不作说明。京津冀省域乡村旅游发展环境水平测度采用综合加权法,具体计算公式为:

式(5)中,F表示省域乡村旅游发展环境水平,Zij表示经极差法处理后的标准化数据,Wi表示各指标在系统内权重。

3 发展环境差异分析

3.1 京津冀乡村旅游发展环境总体差异

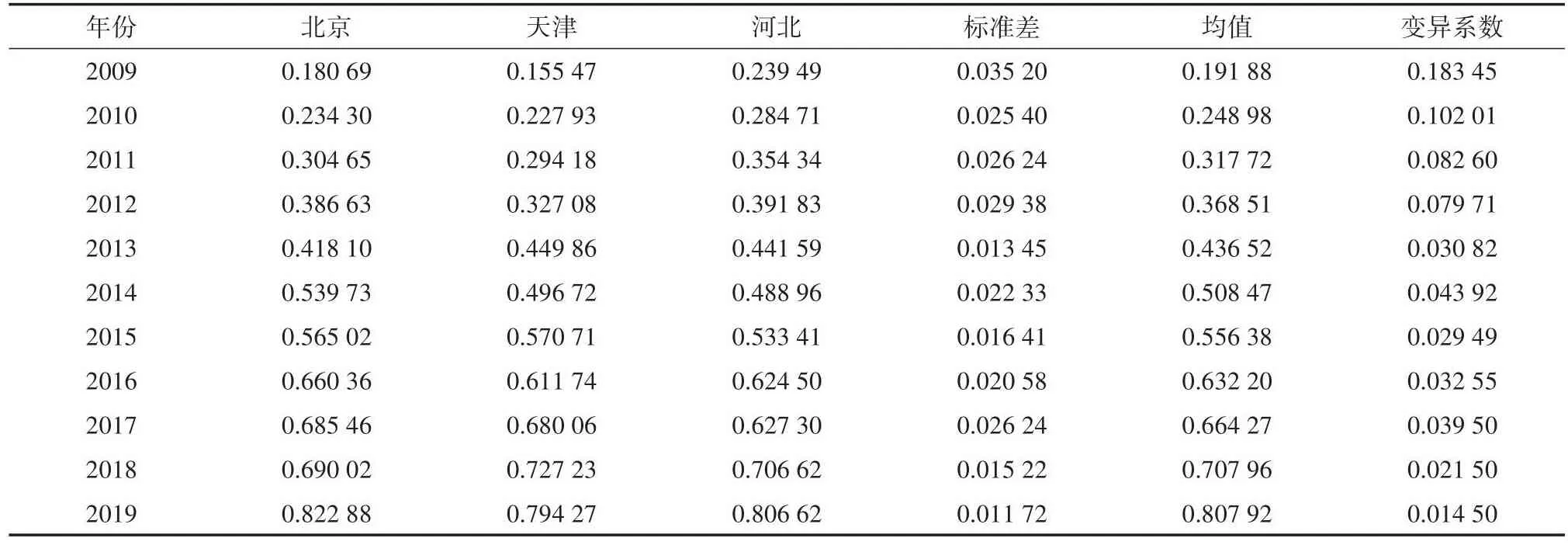

经京津冀乡村旅游发展环境评价结果可知,从时序角度而言,2009—2019年京津冀区域乡村旅游发展环境整体呈趋好性发展态势,区域间乡村旅游发展环境的变异系数逐渐缩小(表2)。在评价京津冀乡村旅游发展环境水平时,以0.5和0.8水准线认定为乡村旅游发展环境良好和优质状态。在研究阶段初始阶段,由于受到世界经济危机的波动影响,京津冀区域经济社会发展处于向好恢复阶段,旅游资源禀赋、经济环境在该时期处于主导作用。从旅游高等级景区分布而言,京津高品质旅游资源具有聚集性特征,而河北省在高品质旅游资源建设方面略显薄弱[48]。这与京津冀三地的地理特征紧密相关,从区域面积而言,河北省在京津冀区域发展中所占比重最大,而经济发展较为落后,但对乡村地区的经济建设力度较大。2009年河北省城镇化率较北京市和天津市分别低42%和35%,乡村资源在河北省范围内具有比较优势,较有代表性的石家庄市、秦皇岛市和邯郸辖区。故在研究阶段前期,河北省乡村旅游资源、经济环境等优势条件支撑河北省在2009—2012年乡村旅游发展环境水平处于领先地位。伴随着经济社会的快速发展,乡村旅游发展环境体系中的经济环境、社会环境和资源环境维度作用愈加重要,而发展成效和生态环境重要性逐步走向下滑态势,故最早进入乡村旅游发展环境良好状态的是2014年的北京市,天津市和河北省均在次年进入良好阶段。2016—2019年京津冀乡村旅游发展逐渐与乡村振兴相结合,特别是2016年原国家旅游局等部门联合发布《乡村旅游扶贫工程行动方案》和《关于实施旅游万企万村帮扶专项行动的通知》后,乡村旅游与乡村振兴、扶贫工程又使得河北省乡村旅游业获得新的发展机遇,并在2019年与北京市同步迈入乡村旅游发展环境优质阶段。

表2 2009—2019年京津冀乡村旅游发展环境评价水平

从空间角度而言,2009—2012年京津冀区域乡村旅游发展环境水平呈四周高中间低的空间格局,主要是由京津冀区域地理特征、自然资源条件和主导条件的阶段性所导致的。乡村旅游形态多以休闲农庄、旅游度假村、特色小镇、垂钓园和农家乐等产品形态出现,在京津冀区域由于河北省面积优势显著,且多农村生产生活空间,自然生态资源禀赋优质,加之该阶段经济社会维度作用尚未达到主导层阶段,故该阶段河北省乡村旅游发展优势突出,京津冀乡村旅游发展环境水平表现出四周高中间低的空间格局。2014—2019年京津冀乡村旅游发展环境水平呈中间高四周低的空间格局,这与研究阶段前期的空间表现格局相反。在该阶段,北京市经济、社会等多种优势资源逐渐聚集,并且逐渐加速疏散非首都功能。加之北京成功申报2022年冬奥会契机,周边郊区乡村区域的生态环境建设强度增强,农村社会基础设施得以有效完善,乡村生活垃圾无害化处理率和乡村卫生厕所普及率接近100%。优质的生态和社会资源条件为北京市乡村旅游发展提供强大支撑,在碳达峰碳中和目标中也将成为有力的发展支点。2019年北京市乡村旅游收入高达14.4亿元,乡村旅游接待人数达1 920.1万人次,较之研究阶段前期有显著的增长效益。天津市是京津冀区域行政面积最小的行政单位,其经济社会发展、社会技术支撑等条件处于京津冀区域的次位,优于河北而略逊于北京,特别是其自然资源、生态环境方面的限制,天津市乡村旅游发展环境水平变动幅度较小,发展到2019年后期,其乡村旅游发展环境水平成为末位,未来在碳达峰碳中和战略中需要更多的内力改革与外援推动,以加快区域乡村旅游业绿色健康发展。

3.2 京津冀乡村旅游发展环境维度差异

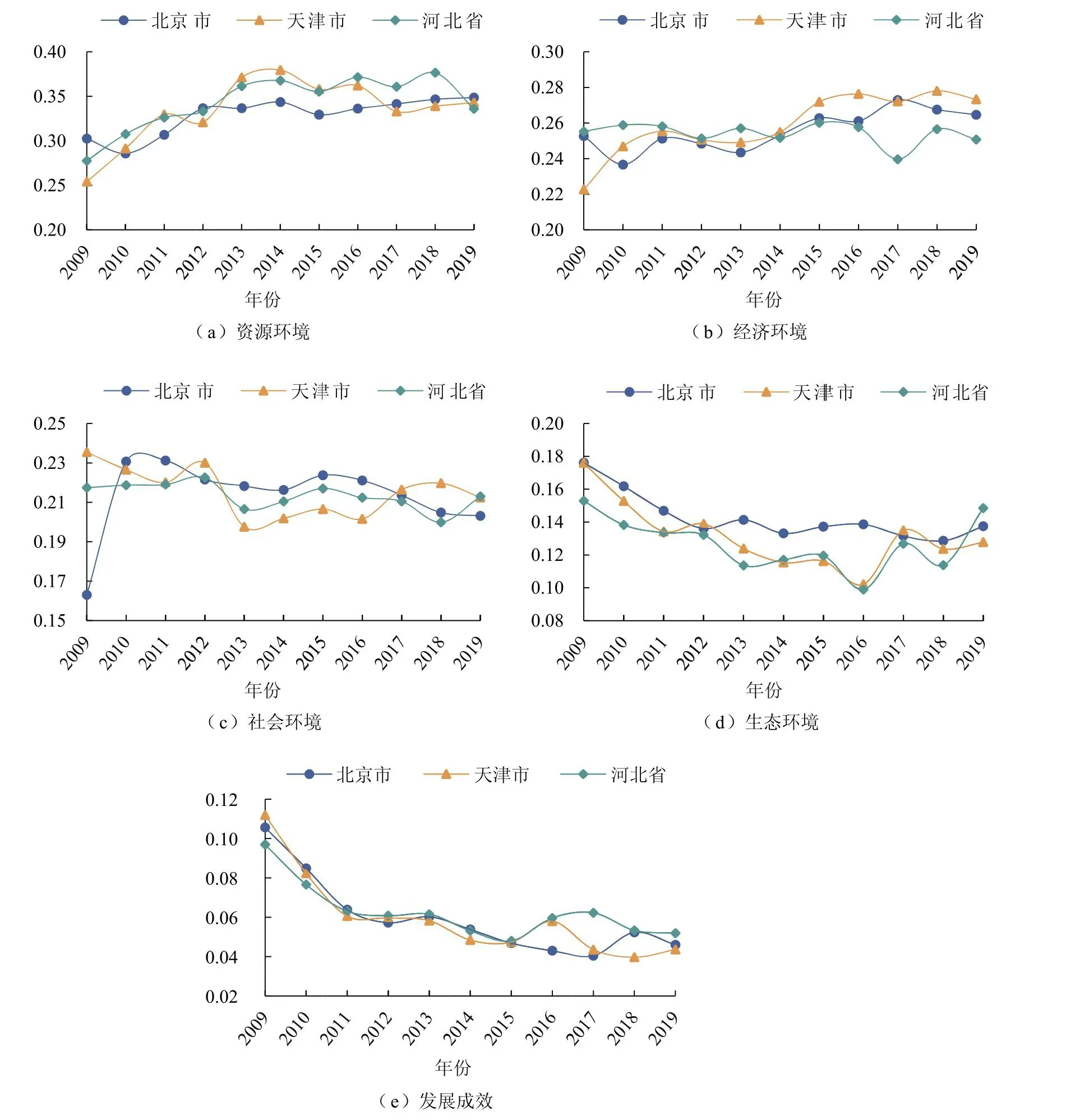

在分析2009—2019年京津冀乡村旅游发展总体差异后,从资源环境、经济环境、社会环境、生态环境和发展成效亚系统层面进行维度分析(图1)。从亚系统评价水平而言,京津冀乡村旅游发展环境亚系统重要性排序依次是资源环境>经济环境>社会环境>生态环境>发展成效,京津冀区域亚系统环境情况各不相同,趋势变动最为明显的是呈上升趋势的资源环境和呈下降趋势的发展成效,各维度阶段性特征显著且非均衡动态发展。

图1 2009—2019年京津冀乡村旅游发展环境亚系统评价水平

(1)从资源环境而言,资源环境亚系统是所有亚系统中评分比重最大的维度,在研究阶段内该维度呈波动上升的发展态势,其最小值为2009年天津市的资源环境水平0.254。除个别年份外,河北省在资源环境维度上的发展水平居于引领者地位,这与河北省地理条件优势和不断开发乡村旅游新业态和产品密切相关,河北省乡村旅游产品基本覆盖了燕山、太行山、坝上草原、渤海海滨、平原湖淀等多种自然景观类型,并且富含河北地域的人文民俗特色,形成西柏坡、野三坡、白洋淀、草原天路等著名的乡村旅游目的地。天津市在资源环境维度中也有较好的表现成效,其虽然受地域区位限制,但在现有的山地、海滨、湿地和民俗等乡村旅游资源方面努力挖掘,现已建成蓟州、宝坻、武清和西青4个全国休闲农业与乡村旅游示范区,培育蓟州郭家沟、西青水高庄、北辰双街、武清灰锅口等20个全国休闲农业与乡村旅游示范点。但毕竟可开发资源有限,故2016—2019年天津市在资源环境水平产生波动下降的走势。北京市是国际性大都市,可供乡村旅游发展的生产生活空间有限,伴随乡村旅游新业态的出现和发展,北京市乡村旅游资源基本保持稳定增加。

(2)从经济环境而言,京津冀乡村旅游发展环境可以2014年为界限,2009—2014年是河北省引领阶段。在该阶段,河北省农村经济得以稳步发展,农村经济产值、农村居民家庭人均可支配收入显著增加,特别符合乡村旅游主要服务周边市场的需求特征。北京市乡村旅游发展经济环境水平呈先降后升的发展态势,在2010年北京市乡村旅游发展经济水平达到低谷,但并不意味着北京市农村经济发展落后或是人均可支配收入水平有限,这主要是北京市当年由于乡村教育投入的增加、基础设施改善等导致社会环境维度急速上涨,从而压缩了北京市乡村旅游发展的经济环境水平。天津市乡村旅游发展经济环境水平在2009年最低为0.223,后期在阶段稳步提高,这主要是天津市农村经济涨幅远超过农村人口涨幅,从而导致农村人均可支配收入显著增加导致的结果。2014—2019年天津市乡村旅游发展经济环境水平处于引领地位,北京居次位、河北省处于跟随地位。伴随着天津市城镇化水平的提高以及农村经济的发展,农村人均可支配收入、乡村居民恩格尔系数等指标正向作用积极发挥,天津市乡村旅游发展的经济环境得以有效治理。河北省主要受制于规模庞大的乡村人口数量,导致虽然河北农村经济有所发展,但难以弥补农村人口规模的负面效应。

(3)从社会环境而言,2009—2019年京津冀乡村旅游发展社会环境并无显著的阶段性特征与演变规律。在该阶段内,北京市乡村旅游发展社会环境水平呈现先急剧上升后平缓下降的发展态势。由于农村教育支出增加、道路密度提升、乡村互联网普及户数有效增加等因素的积极作用,导致北京市乡村旅游发展社会环境水平在2010年达到峰值为0.231。此后伴随北京市城镇化规模的不断扩大,乡村旅游社会环境改善空间缩小,北京市乡村旅游发展社会环境水平呈缓慢下降态势。天津市乡村旅游发展社会环境水平呈先降后升发展态势,其中2013年是社会环境水平上升的拐点,这主要是天津市积极落实习近平总书记对天津现代都市型农业的指示,积极改善农村就业条件和基础设施条件所导致的。河北省乡村旅游发展社会环境较为平稳,社会环境水平并未发生较大的波动起伏。河北省农村基础设施建设、城镇化发展等方面均保持稳定投入,故其社会环境水平并无显著变化。

(4)从生态环境而言,京津冀乡村旅游发展生态环境总体呈先降后升的发展态势,其中2016年是生态环境水平的向上拐点。北京市乡村旅游发展的生态环境水平总体较高,这与北京市农村不断进行环境治理工作,空气质量、万元GDP能耗等因素的积极作用密不可分。并且在2017年发布《北京市村庄规划导则》,按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略总要求,为北京市村庄秩序与山水格局、自然环境融合协调提供方向,这在北京市乡村旅游发展的生态环境水平图中也有表现。天津市乡村旅游发展生态环境水平总体略优于河北省,这与津冀两地自然环境和社会经济结构紧密相关,天津市农村人口和面积均小于河北省,在较高建设资金条件下天津市的生态治理强度和效率表现较好,从政府层面出台的《关于加强农村环境卫生管理工作导则》《天津市农村小康环保行动计划》等文件也获得较好的实施效果。河北省囿于农村区域广阔而生态环境复杂多样而有较高的治理难度,但在2016年习近平总书记强调树立“两山”意识,尽快建设生态文明制度体系后,从国家层面到京津冀省域层面均有相应的响应动作,故京津冀乡村旅游发展生态环境水平在此节点产生较为显著的上涨态势,这也是双碳目标下乡村旅游发展建设的重要内容。

(5)从发展成效而言,京津冀乡村旅游发展成效维度是水平比重最低的亚系统,其整体变动趋势为波动下滑态势,并且京津冀三地发展成效水平差距有限,最高差距是2017年河北省乡村旅游发展成效水平与北京市差约0.022。2011年是京津冀乡村旅游发展成效阶段的重要节点,在此之前京津两地乡村旅游发展成效处于领先地位,而后期则是河北省长期处于发展成效的优先状态。前期京津领先与乡村旅游消费者的收入水平和综合效益相关,伴随着旅游交通便捷性的提高及乡村旅游服务半径的拓展,河北省凭借其多类型的乡村旅游资源获得发展成效优势。河北省乡村旅游产品业态类型丰富,从政府和市场双向考虑推出河北省红色历史、绿色生态、民俗风情等特色旅游村庄,以及梦幻山谷漫享游、满蒙风情七彩游、太行山水诗意游等精品乡村旅游线路,这些乡村旅游产品为活化河北省乡村旅游市场、增加乡村旅游收益产生重要作用。北京市和天津市虽然也具备司马台村、盆窑村、东水厂村等全国乡村旅游重点村,但从城市形态和经济产业结构而言,北京市和天津市乡村旅游发展的空间有限,有效提高其乡村旅游品质和高质量发展效益应成为未来乡村工作重点。

3.3 乡村旅游发展环境的影响因子及交互探测

3.3.1 环境水平差异的影响因子

根据地理探测器分析得到京津冀乡村旅游发展环境的影响因子(表3),结果表明13个指标对发展环境差异产生较为显著的影响,全面覆盖了发展环境的4个维度,但指标作用强度及维度影响力并不均衡[49]。将各维度具体指标的q值求和,便可得到各维度对乡村旅游发展差异的作用强度,同时将各维度作用强度以q=1,2为节点进行等级划分,即当维度q值>2时,则该维度为强等作用维度层,当1<q值<2时,该维度为中等作用维度层,当q值<1时,该维度为弱等作用维度层。测算各维度q值结果如下:生态环境(3.04)>资源环境(2.31)>经济环境(1.99)>发展成效(0.58)>社会环境(0.56),则生态环境和资源环境为强等作用维度层,经济环境为中等作用维度层,社会环境为弱等作用强度层,这与实际发展情况相吻合。证实在碳达峰碳中和目标下,生态环境和资源环境对京津冀乡村旅游发展环境差异起到较大的影响作用,同时也是乡村旅游发展环境低碳绿色发展重点治理和建设的方向,绿色清洁的乡村生态环境与高品质的乡村旅游资源是维护和提升乡村旅游发展环境的重要基础。经济环境同样对乡村旅游发展环境差异有着较强的影响,囿于多数乡村旅游目的地辐射服务半径有限,周边区域是乡村旅游目的地的重要客源地。较强的旅游者消费能力与支出水平,为乡村旅游目的地的可持续发展提供流动资金与前进动力。发展成效与社会环境在碳达峰碳中和视域下的作用强度有限,但并不意味着乡村旅游的发展可以不建设社会环境与发展成效,该维度作用力同样不可或缺。

表3 京津冀乡村旅游发展环境差异的因子探测结果

3.3.2 影响因子的交互作用探测

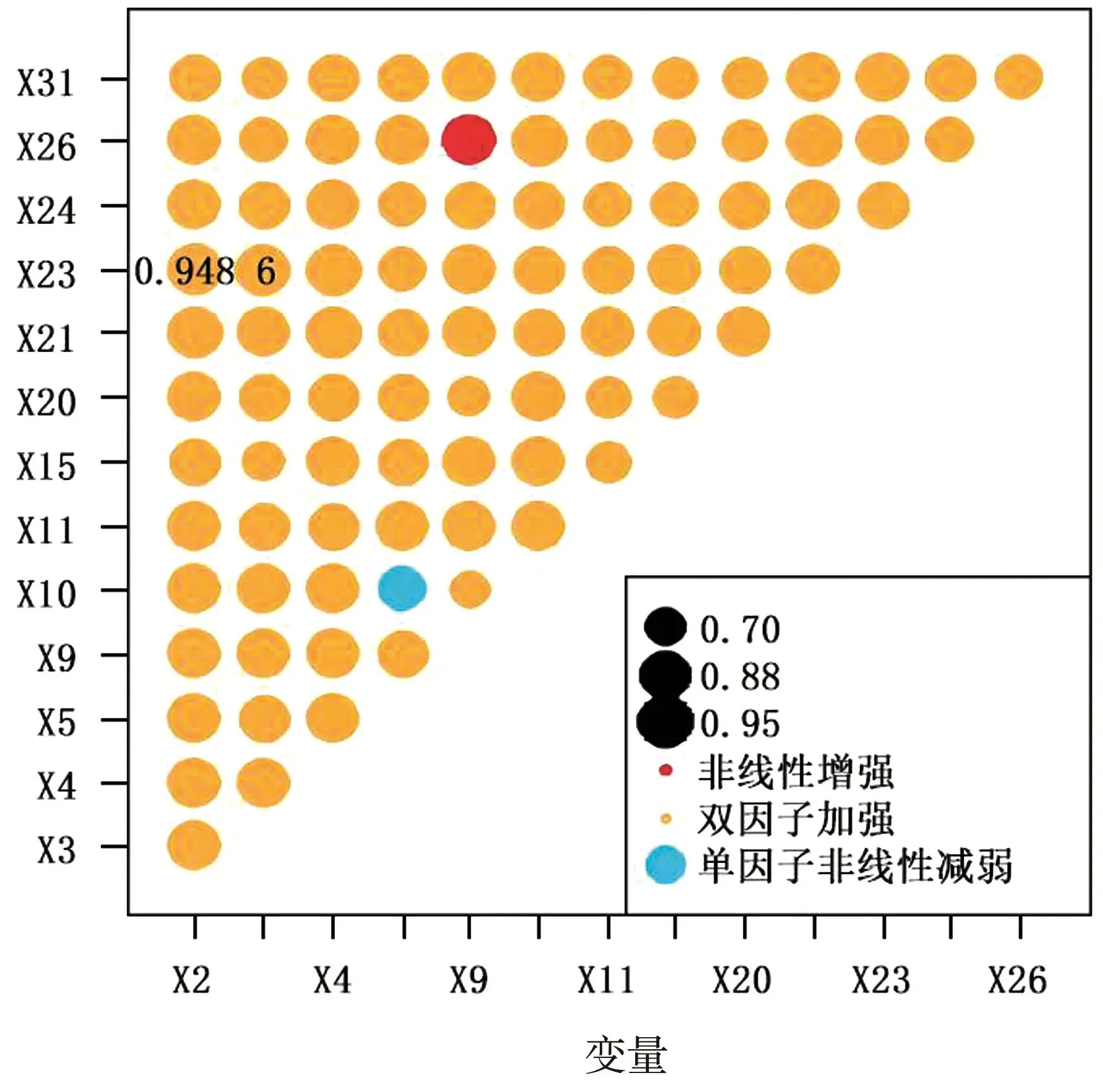

在识别京津冀乡村旅游发展环境影响因子的基础上,运用交互作用探测模型分析不同因子组合的双因子对发展环境的作用强度(图2)。京津冀乡村旅游发展环境影响因子的交互作用类型包括非线性增强、双因子加强和单因子非线性减弱,任何两因子间不存在独立关系。从因子的交互探测结果来看,绝大多数双因子的组合结果都要优于单因子的作用强度,即京津冀乡村旅游发展环境差异是多因子组合作用的结果。从单因子组合成双因子的作用效果而言,国家级休闲农业与乡村旅游示范县(点)数量(X2)、国家“一村一品”示范村数量(X4)、中国最有魅力休闲乡村数量(X5)、乡村生活垃圾无害化处理率(X21)、乡村生活污水处理率(X23)和空气质量(X4)单因子在与其他任何因子的组合中,其双因子q值均大于0.8,证明这些指标在京津冀乡村旅游发展环境差异中的作用力更强,与其他因子组合能产生更佳的作用强度,进而影响着乡村旅游发展环境差异的演化。

图2 京津冀乡村旅游发展环境差异的交互探测

双因子组合效果最佳的是国家级休闲农业与乡村旅游示范县(点)数量和乡村生活污水处理率(X2∩X23),其双因子q值为0.948 6>max(q(X2),q(X23)),为双因子加强类型,这在碳达峰碳中和视域下探究乡村旅游发展环境差异具有内在吻合性。非线性增强型双因子为农村居民家庭人均可支配收入与乡村人均生活能源消耗量(X9∩X26),其双因子q值为0.936>q(X9)+q(X26),该单因子作用强度均有限,但组合作用强度效果却比较强劲,说明q值较低作用因子的组合效果未必受到单因子极大值的限制,即合理组合匹配作用强度较低的单因子或可出现较高的强度效果。单因子非线性减弱类型是中国最有魅力休闲乡村数量与农村人均消费支出(X5∩X10),其双因子q值为0.834 6介于q(X5)和q(X10)值之间,表明农村人均消费支出因子拉低了其组合后的双因子作用强度效果,即不合理的单因子组合不但不会增强其作用效果,反而会对其组合双因子的作用效果起到限制性作用。其余绝大多数单因子的组合效果较好,证实京津冀乡村旅游发展环境差异并非单因子、单维度作用的结果,而是多因素、多系统综合作用产生的环境差异及演变过程。

4 系统权衡协同度量

将乡村旅游发展环境亚系统水平值导入SPSS 24.0软件,以Spearman相关系数分析京津冀乡村旅游发展环境亚系统间的权衡—协同关系(表4)。结果表明:生态环境与社会环境系统间的协同促进作用最强(显著性水平均低于0.01),生态环境与发展成效系统间协同促进作用较强(显著性水平低于0.5),即京津冀乡村旅游发展的生态环境协同性较强,与社会环境和发展成效系统间协调有效。资源环境与社会环境(-0.736)、资源环境与生态环境(-0.892)、资源环境与发展成效(-0.505)、经济环境与生态环境(-0.466)以及经济环境与发展成效(-0.674)系统间呈权衡关系(显著性水平均低于0.01),其中资源环境与生态环境系统间权衡性最强,经济环境与生态环境系统间权衡性最弱。即京津冀乡村旅游发展资源发展条件较好,资源环境系统与其他多数亚系统均呈权衡关系,但权衡关系不同。经济环境与生态环境间的弱权衡则表明京津冀乡村旅游的发展面临着生态环境保护与经济发展间的挑战与冲突。另外,经济环境与资源环境、社会环境与发展成效系统间呈协同关系,经济环境与社会环境系统间呈权衡关系,但该关系均不显著,且作用关系强度较弱。总体而言,京津冀乡村旅游发展环境系统相对协调,但也面临经济发展与生态保护冲突、社会发展和旅游发展成效联系度不强,互动促进作用弱而独立性强的问题。

表4 京津冀乡村旅游发展环境亚系统的相关性分析

5 结论政策建议与讨论

5.1 结论

该文在碳达峰碳中和目标导向下研究京津冀乡村旅游发展环境问题,构建了乡村旅游发展环境评价指标体系,运用变异系数法和地理探测器分析2009—2019年京津冀乡村旅游发展环境的时空动态差异,进一步采用Spearman相关分析探究乡村旅游亚系统的权衡协同关系及权衡程度。实证结果如下。

(1)2009—2019年京津冀区域乡村旅游发展环境整体呈趋好性发展态势,区域间乡村旅游发展环境的变异系数逐渐缩小,空间格局由四周高中间低向中间高四周低演变。

(2)从亚系统评价水平而言,京津冀乡村旅游发展环境亚系统重要性排序依次是资源环境>经济环境>社会环境>生态环境>发展成效,趋势变动最为明显的是呈上升趋势的资源环境和呈下降趋势的发展成效,各维度阶段性特征显著且非均衡动态发展。

(3)各维度对发展环境差异均产生较为显著的影响,但指标作用强度并不均衡。生态环境和资源环境为强等作用维度层,经济环境为中等作用维度层,社会环境为弱等作用强度层。

(4)京津冀乡村旅游发展环境影响因子的交互作用类型包括非线性增强、双因子加强和单因子非线性减弱,任何两因子间不存在独立关系。且绝大多数双因子的组合结果均优于单因子的作用强度,即京津冀乡村旅游发展环境差异是多因子组合作用的结果。

(5)生态环境与社会环境、发展成效系统间呈协同关系,资源环境与社会环境、生态环境、发展成效,经济环境与生态环境以及经济环境与发展成效系统间呈权衡关系,其中资源环境与生态环境系统间权衡性最强,经济环境与生态环境系统间权衡性最弱。

5.2 政策建议

京津冀乡村旅游发展环境治理需要摸清问题根源,从省域行动到区域协同,在碳达峰碳中和导向下不断提高乡村旅游绿色可持续发展水平,与美丽乡村战略实现无缝衔接,整体提高乡村旅游者和居民的幸福感。

(1)协调旅游发展与生态环境间矛盾。乡村旅游的发展依赖于良好的生态环境,强调生态保护原则,合理开发和利用乡村旅游资源,实现乡村旅游发展利益共享,才能推动京津冀乡村旅游实现可持续发展。在京津冀乡村旅游发展环境内,建立科学的协调发展机构,有效把握乡村旅游经济建设与生态环境保护尺度,以不断强化经济环境与生态环境间权衡关系。

(2)注重乡村旅游建设与发展成效。乡村旅游发展环境建设既服务于生态保护战略目标,又服务于经济社会发展,应兼顾乡村旅游地的经济效益、社会效益和生态效益。注重发挥市场导向作用,增强京津冀乡村旅游地的市场吸引力与竞争力,优化乡村旅游产品结构,改变单纯依赖观光游览的传统模式,提高发展成效在京津冀乡村旅游发展环境系统中支撑力度。

(3)提高区域乡村旅游环境治理水平。乡村旅游发展环境的治理要突破行政界限和空间限制,借助京津冀协同发展战略,谋求区域社会多种力量开展乡村旅游发展环境整治任务。借助研究院、高校等智囊团体有效识别制约乡村旅游低碳健康化发展的障碍因素,并据此提出科学合理的治理方案,为政府提供乡村旅游治理依据,提高区域协同治理水平。

(4)建设乡村旅游发展绿色循环动能。在碳达峰碳中和目标导向下,京津冀乡村旅游的可持续健康发展必须建立绿色循环动能,以绿色可持续理念推动乡村旅游的发展,以“两山”论为指导,打通乡村旅游绿色经济的多个环节。从乡村旅游经营者入手,树立低碳化科学经营案例,从政府层面给予可持续发展指导,有序在京津冀层面推广低碳经营经验与模式。

5.3 讨论

该文在碳达峰碳中和导向下研究乡村旅游业的发展环境问题,客观上弥补了乡村旅游的研究不足,并为学界相关研究提供新的研究视角,有助于从宏观层面把握区域乡村旅游发展环境,为优化乡村旅游经济和发展问题治理提供方向。但该文研究尺度为省域层面,研究范围较为宏观,只是将其以相同标准衡量乡村旅游发展环境,未充分考虑京津冀三地生态环境构成、乡村旅游发展模式等方面差异。且囿于相关研究成果有限,乡村旅游发展环境的评价指标体系仍待进一步完善和处理。未来将案例地尺度放缩到市县域、优化评价体系和研究方法是研究重点,特别是针对不同乡村旅游地发展环境的评判识别,应注重乡村旅游地的典型性与对比性。另外,未来乡村旅游研究应关注碳达峰碳中和导向下的绿色发展路径,选择和优化乡村旅游定量研究方法,为推动乡村旅游业实现绿色健康业态与可持续发展做出贡献。