论清代前中期“文字狱”法律变化

2023-03-22李卓然

文/李卓然

中国历史上所谓的“文字狱”,即以言论入罪。这一历史现象在中国传统社会里比比皆是,从秦始皇焚书坑儒到汉朝的杨挥因《报孙会宗书》针砭时弊被斩,到宋代大文豪苏轼的乌台诗案,再到清代康雍乾盛世中大量士子因文获罪。可以说,在以人治为核心的封建社会,严苛的舆论控制从未停下来过,只是程度不同罢了。正如胡奇光《中国文祸史》所说:“(清代文字狱)持续时间之长,文网之密,案件之多,打击面之广,罗织罪名之阴毒,手段之狠,都是超越前代的。”针对这一空前血腥的顺康雍乾四朝一百三十余年的文字狱,本文将从文字狱案件的罪名及处罚力度来对比其前后的差异。

清代文字狱的相关研究在国内学界可以说是一个老生常谈的话题,学者张兵,张毓洲在《清代文字狱研究述评》中将其分为三个阶段,即1912 年至1948 年为第一阶段,这一阶段的研究集中在个案考证与不良影响的反思上;1949 年至1978 年为第二阶段,这一阶段受意识形态影响,文字狱研究依然驻足于文献整理和对思想史方面;而1979 年至今为第三阶段,文字狱研究呈现百花齐放百家争鸣之态。有的学者从宏观上将其视为一个整体去分类和解析,有的则另辟蹊径开始关注帝王心理和文学作品中的文字狱,也有的依然从微观上将眼光聚焦于一狱一案推陈出新。例如孙光研的《清代文字狱案例评析——以数据统计为中心的考察》中就分别以数量、地域、罪名、量刑等不同条目统计了康雍乾三朝的文字狱案件并做了对比;胡震则在《因言何以获罪——“谋大逆”与清代文字狱研究》中比较了文字狱罪名是如何从唐代的“大不敬”演化到清代的“谋大逆”的,并阐释了其背后不同的刑罚目的与惩治手段。而邱远猷、薛梅卿的《从清代文字狱看康乾“盛世”的“法治”》和廖志宇的《清代“文字狱”及其对司法活动的冲击》都是从其对法治的整体不良影响来论述的。再有就是针对清代文字狱的典型个案,不少学者也做了深入的考证与分析,比如陈长征的《查继佐及其<罪惟录>》,钱茂伟《庄廷鑨修史考论》和卞僧慧《关于吕留良的几个问题的剖析》等。而在近年来,许多学者尤其是清史学者开始关注到文字狱案件当中的一些文化政策上的考量,比如人民大学杨念群老师的《何处是“江南”:清朝正统观的确立与士林精神世界的变异》和孟尧的《清代皇权对儒家道统原义的辩解和消解——雍正朝文字狱新探》都关注到了清代统治者利用文字狱在文化上辩证吸收儒家文化,进而分化打击明末以来的文人之风。笔者受到这一思路的启发,重新将文字狱分成不同阶段分析梳理后,发现了其中法律的微妙变化。

顺康时期的文字狱:打击复明势力,抑制文风

从顺治到康熙(1644~1722),这段时间是清朝入关后重要的奠基时期,为后面的繁荣打下了坚实的基础。由于清代初期基本保留了明代的政治建构和管理模式,并且对于以士大夫为主的缙绅阶层保持了极大的宽容(尤其是辽东地区的明朝文武官员在清朝一统天下的过程中发挥了举足轻重的作用),导致明末的政治风气也同时延续了下来。当时文人群体流行一种特殊的晋升方式,即从一开始学术性文学诗社中的朋友,到后来科举考学上的同学师生,再到最后互相引荐的政治盟友。这一模式在明代中后期,尤其是学风浓厚的东南地区流行一时,比较著名的有东林党,复社等,都在政治舞台上发挥了举足轻重的作用,更成为明末结党之风盛行的重要因素之一。

在清朝建立后,这一模式的延续显然不是统治者所愿意见到的,在满清上层普遍文化程度不高以及夷华之别的文化大环境下,汉人能够避开满人另辟一条从下到上的隐性晋升途径,并紧密抱团,结为朋党。

(一)顺治时期文字狱的罪名不仅少且惩罚较轻

在这样的背景下,顺治朝的文字狱呈现出数量少,频率低,罪名及惩罚力度轻的特点。根据《清朝文字狱》和《清代文字狱档》所载,其在位十八年一共有五起文字狱案件,分别是冯舒案,张缙彦案,毛重倬案,黄毓祺案和函可案,粗略地算只有0.28 起/年。从罪名来看,也主要是私携逆书等结合案件具体事实的判决,并未像后世那般上升到“谋大逆”等严重的罪名。就处罚结果而言,除有两人病死狱中外,也以革职、流放为主,一无株连,二无绞斩等酷刑。

(二)康熙时期文字狱数量少却处罚渐重

而到了康熙时期,伴随着平定三藩,征服台湾,消灭南明,满清真正完成了对于中华帝国的大一统,外患一除,统治者也得以腾出手来整治内忧。这一时期文字狱总量上有了大幅度的增长,既有其在位时间长的原因,但紫禁城对于文人,尤其是南方文人态度的改变是同样不可忽视的。在康熙在位的六十二年间,共有文字狱案件十二起,算下来不过0.19 起/年,频率比起顺治朝来说甚至还要更低,而且部分案件依然处罚很轻,但之所以康熙朝被国内外学界公认为清代文字狱的开端,就在于涉及反清复明言论的几起案件中出现了“谋大逆”等“十恶”罪名,判决结果中也开始有了连坐与肉刑,使得文字狱从一般犯罪上升到了动摇王朝根基的恶性犯罪,加之他在位极长,被后世皇帝争相借鉴模仿,使得这一举措影响深远,为后来文字狱的愈演愈烈埋下了伏笔。

在这十二起案件中,最著名的莫过是《南山集》案和《明史》案了,两起案件都牵涉极广,在社会上造成了极大反响。《明史》案始于顺治十八年,终于康熙二年,期间横跨两朝,是为康熙朝文字狱第一案。浙江富户庄廷鑨通过购买明末首辅大臣朱国祯未完成的明史,加以修饰润色。在其死后,他的父亲庄允诚为书做序,一起编成了《明史辑略》。因著作扬明抑清,字里行间以明朝遗民自居,使用明朝年号,并对建州女真之事详尽记载,被视为犯禁。雪上加霜的是,其书卷首更是罗列了大量的江南名士名字,可达二百余人,结合前文所提的文学诗社进化之路,使得清代统治集团深深忌惮与厌恶,认为这是怂恿文人反清复明之举,若不加以重罚,必会扰乱社会秩序。于是庄廷鑨被掘墓刨棺,庄家全族十六岁以上男子皆被处以斩刑,妻女被发配边疆,涉及此案被凌迟者三十六人,被杀的足有七十余人,波及者足有数千之众。而知县吴之荣则因告发有功,得以步步高升。而另一《南山集》案,是《南山集》的作者,桐城世家子弟戴名世在其作品中使用了南明的年号,被视为有反清复明之志,以“谋大逆”罪名被处以斩刑。而他引用的来源,吴三桂曾经的谋士,已故文人方孝标的《滇黔纪闻》因以南明为正统,亦被处以戮尸。而戴氏一族亦被连坐,“族皆弃市,未及冠笄者发边。”前后牵连百余人。至此,清朝统治下人人自危,一方面在文学著作上愈发谨小慎微,民间有关明代的书籍也遭到了大量销毁。另一方面,也担心同僚的举报,成为他人平步青云,发财致富的垫脚石。

综上可见,在顺康两代的接续努力下,清朝不仅顺利承接了明代政治架构,而且对其中被认为不足之处进行了一定的弥补。明末兴盛一时的文人士子之风受到重大打击,被迫重新审视与朝廷的关系。加之不少有名大儒,例如陈名夏,钱谦益等人的入朝为官,更加重了这一群体的分化,正如1653 年吴伟业所召集的文学聚会上出现的那一副对联所写一样:

千人石上坐千人

一半清朝一半明

这种思想上的分离加之朝廷的结社禁令与文字狱案件,共同完成了对于文学诗社的分化与消解,虽不至于彻底消失,但其影响力再难以回到其鼎盛时期了。

(三)司法程序较为完整

清朝的民事及轻微刑事案件均由州县官员自行审理,涉及徒刑以上的案件则由府、道级行政机构审转,交由两司使审理,后转送至督抚申详。非人命案件,在督抚一级即可审结。人命案件则由督抚审理后具体上奏,大多文字狱案件都经过了从地方上发现,地方官员审理报告至刑部,再转交皇帝决议。情涉重大当拟极端死刑的案件,则需督抚专折具奏至皇帝处,皇帝若是直接认可督抚的审理结果,可以经过票拟批红后传达给部院,由部院拟定题本再次具奏皇帝或者是皇帝直接批谕将案件交由三法司核拟定罪,三法司核审定拟上奏,由皇帝最终裁决。若涉及大案要案,也可由皇帝下旨进行九卿会审,共同商议后由皇帝裁定。顺康时期的文字狱基本都遵循着这一原则,除了在顺治时期一小部分案件听取了当时议政王大臣的意见,如张缙彦诗序案外,皇帝大多都只是在经过刑部复核过后对于量刑结果进行一定的修改或补充,可以说这一时期的文字狱是基本符合法律程序的。

雍乾时期的文字狱:镇压异己,言论控制

从雍正至乾隆(1722~1795)这段时间被视为清代由承前启后至鼎盛的重要时期。

(一)雍正时期文字狱数量大增,且任意处罚

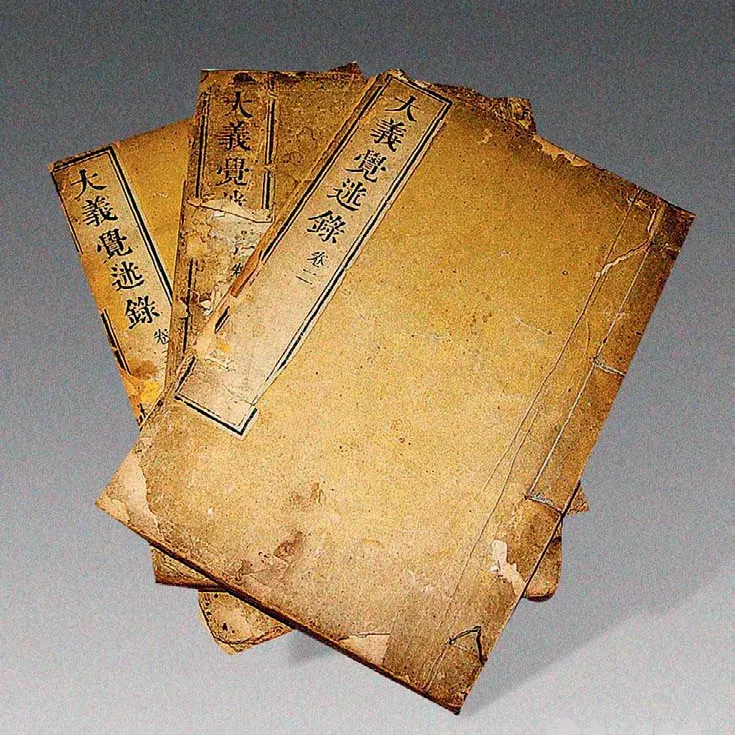

在经历了残酷的政治斗争后,雍正帝终登大统,因其登基之途很是隐秘,引起了历代史学家广泛的猜想和讨论,但这也同样成为其限制言论的诱因之一。其在位十三年,共发生十四起文字狱案件,平均下来1.08 起/年,是前朝发生频率的4~5 倍,这标志着清代文字狱高发时代大幕的正式拉开。而从处罚结果看,不仅戮尸、斩刑、连坐的比例大幅上升,还多出了悬挂恶名牌匾这类带有侮辱性质的处罚,进一步提升了文字狱的处罚力度。需要注意的是,雍正不仅注重对于不认同言论的处罚与打击,而且试图辩论与说服,《大义觉迷录》便是成果之一。他认为,“读书所以明理,讲求天经地义”,臣民们应该“知有君父之尊,然后见诸行事”,而“非仅欲其工于文字也。”同时他强调“皇天无亲,惟德是辅”,比明朝更有“德”的清朝取而代之是天命所归,而且“君臣为五伦之首,较父子尤重”,“中外臣民既共奉我朝为君”,就要“归诚孝顺,尽臣民之道......尤不得以华夷而有异心”。通过类似这样的论述,他不仅以儒家的尊尊亲亲和董仲舒“天人感应”理论,回应了以夷夏之别质疑统治合法性的文人士子,而且更在此基础上,说明了罪犯并非因文获罪,而是其心“埋没本良”,为文字狱案件建立了儒家经典上的惩治依据。

《大义觉迷录》

说起雍正朝的文字狱,年羹尧案就不可不谈,它不仅仅是起点,其牵扯之广,影响之久是雍正朝所有案件之最。年羹尧乃汉军镶黄旗人,不仅自幼饱读诗书高中进士,更有带兵打仗之能,在西藏青海都立下了赫赫战功,称得上是文武双全,再加上他是雍正帝潜龙时期的重要班底,妹妹更是宫中贵妃,这使得朝中文武大臣与其深交之人极多。在他倒台后为了消除影响和清算同党,雍正帝不惜使用了很多非常手段,这其中就包括了文字狱,《西征随笔》案和查嗣庭案便是其中代表。汪景祺是年府的一位临时客卿,在陕西游历期间写下两本《西征随笔》赠与年羹尧,在年府被抄家之时被搜出,书中只是好意提醒的“狡兔死,走狗烹”被解读为“讥讪帝王,悖谬狂乱”。汪景祺被在菜市口枭首示众,妻儿发配黑龙江,亲族不是被流放宁古塔就是被革职查办,是为《西征随笔》案。雍正四年,查嗣庭因在朝政上党附隆科多,在仕途上多受其提携,因此在其失势后受其牵连,在被朝廷抄家后,由于日记含有大量“悖逆”文字,被以“心怀怨望,讽刺时事”之名获罪入狱,最终自杀于狱中,但雍正仍不满意,依然以“谋大逆”将其戮尸示众,族人多被斩首与流放。值得注意的是,因为汪景祺、查嗣庭都是浙江人,又都与年羹尧案有所联系,于是清廷下令专设官员监视浙江文人,整顿风气,关停浙江的科举考试以示警戒,两年后才得以恢复如初,这在客观上又延续了前朝抑制文风的政策。

遍览雍正朝的文字狱案情,我们可以发现,比起前朝,因为反清复明言论原因入狱的案件大幅度下降(在十四起案件仅仅只有两起与此有关),讥讪帝王、讽刺时事、结交佞臣则成为了主要原因,这使得文字狱的目的逐渐从维护统一,打击复明转向了镇压异己,消解党争。为了消灭年羹尧及其党羽的后续影响,雍正帝虽是非常之时行非常之法,但就因为政治立场上有所牵连就以言论强行入罪,正印证了那句俗语“欲加之罪何患无辞”,这对于整个司法体系的冲击与破坏是极其巨大的。就笔者个人观点而言,这不仅仅是文字狱案件背后法律目的的转变,更可以说是其案件性质的转变。至此以后,文字狱这杆大棒就时时被挥舞起来,以达到统治者背后不同的目的。不仅如此,官员,百姓之间的互相攻讦,互相猜疑也成为了统治者默许的事实,毕竟,以“文辞悖逆”之由便可入狱,罗织罪名也太过容易了些。固然说这在一定程度上有助于打击党争,但它对于大臣谏言,尤其是对不同政见的上达天听同样有着不可忽视的破坏作用。

(二)乾隆时期任意罗织罪名的文字狱

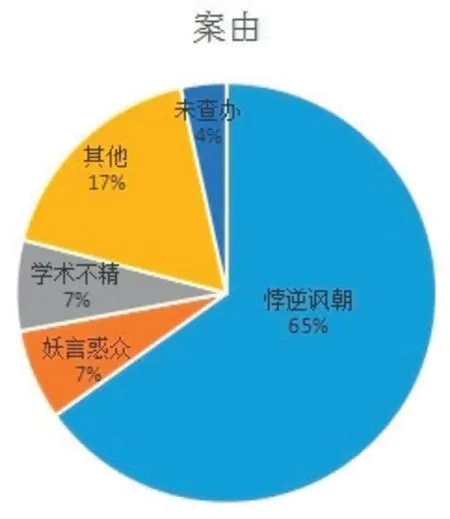

到了乾隆年间,清代文字狱真正到达了最高峰,根据现有资料整理就足有86 起,而且根据《清代文字狱档》中“一时搜集容未能备,以后倘续有发见当再补刊”所说,恐怕真实情况还不止于此。比起其父,乾隆帝失去了辩驳讨论的耐心,不仅如此,他更是敏感到了将宋明时期传下来攻击元朝的文章都算做诋毁朝廷的程度,只因都是少数民族建立的政权。他在位共六十年,粗算下来便是1.43 起/年,可谓是连绵不绝,这一时期文字狱的总量和频率在整个清朝都是首屈一指的。就罪名来看,如右图:

因言语悖逆、讽刺朝政入狱在案件总量中占了一半还多,成为了乾隆朝文字狱的最大案由。且刑罚力度极大,动辄斩立决,戮尸,而妻儿为奴,族人流放亦是司空见惯。可以说,后世文学作品对清朝文字狱离奇惨状描写最接近的便是这一时期。在这之中,又以《字贯》案和《一柱楼诗》案最为典型。王锡侯自幼饱读诗书,学问渊博,乾隆三十四年,他认为《康熙字典》字数过多又体例松散,于是自创出一套“以义贯字”的方法,用字的含义为准编成一部字典,命名为《字贯》。由于分类清晰简洁使用方便,这本字典广受好评,得以大量出版。后来被仇家王陇南发现,以诋毁《康熙字典》为由举报,被乾隆认定为“狂妄不法”,满门尽皆抄斩,凡是为其做过序的官员亦被牵连,被流放或革职。乾隆四十三年,举人徐述夔因其诗集《一柱楼诗》中出现了“明朝期振翮,一举去清都”、“举杯忽见明天子,且把壶儿抛半边”等诗句,被仇家蔡嘉树举报。被乾隆以“壶儿”通“胡儿”指其有“兴明灭清之意”,将徐述夔及其子开棺戮尸,族人秋后问斩。

乾隆时期的文字狱之所以被称为文字狱的最高峰,不仅仅是因其数量多,更在于比起雍正朝,文字狱的对象由官员士子延伸向了粗通文墨的平民百姓,主要目的也从镇压异己变成言论控制。“悖逆”的最终解释权被牢牢掌握在朝廷自己手中,我们都知道言语是一个主观性极强的东西,很难以量化的标准去界定,反对言论到了何种程度算是悖逆,还是只要反对朝政,议论君王就算悖逆,这个只有统治者自己清楚。到了这一步,文字狱已经彻底沦为了朝廷加强集权控制的工具,并为处理一些不方便应用《大清律例》的案件找到了解决的方法。

(三)皇权对司法程序的过度干预

与前两代不同,雍乾时期文字狱的审判程序发生了变化,这与行政体系改革尤其是军机处的设立是密不可分的。军机处是自雍正朝开始设置的决策机构,它设立的初衷是为了当时西北战事快速传达军情的需要,绕开六部直达皇帝以达到提高效率与保密性的目的。它一开始仅是临时性机构,但因为便于皇帝对国家政务的独裁,后来发展成为了总揽军政大权的中枢决策机构,实权远远超过了内阁。雍乾时期,地方奏折数量增多,皇帝常常通过军机处述旨传抄至各部,再由各部审议处理后具奏呈皇帝终裁。军机处的中间作用减轻了皇帝自身的文牍压力,提高了奏折的批复效率,但由于避开了刑部议复这一环节,导致在无形中增强了皇帝对于司法程序的影响力。同时,这一时期在一些案件中出现了皇帝绕开三法司核拟直接裁断决案的情况,诸如刘裕后《大江滂》案、刘震宇《治平新策》案、柴世进呈词案和王肇基献诗案等等。这无疑是对清朝原有司法程序的破坏,也是封建王朝常见的人治对于法治的破坏。

清代前中期文字狱法律变化的影响因素分析

通过上文对于顺康、雍乾两个阶段不同政策、不同案件的梳理与总结,我们可以看出清代文字狱前后发展中的变化。究其原因,笔者认为主要可以分为主观和客观两部分原因。一方面政局的变化促使不同时期的清朝帝王不得不调整对于汉朝文人的态度与政策,另外一方面其本身不同的个人性格也影响了文字狱的酷烈程度。

(一)客观:政治局面的变化

顺治朝时清军刚刚入关,不但闯王李自成的余部在逃,而且南明依然留有不可小觑的抵抗力量,还有吴三桂这等心怀异心随时可能反叛的不稳定因素,再加上摄政王多尔衮把持朝政,满清内斗持续不断,所以当时一切都以大局维稳,拉拢汉族为重,最多也就是适当惩戒一下复明分子,以防进一步激化民族矛盾。而康熙时期惩鳌拜,平三藩,灭南明,内外部环境都得到了明显改善,便开始严令禁止有关明代的书籍,同时注重消解明代政治体制中文人结党的弊端。而到了雍正乾隆时期,反清复明的力量已然微不足道,文人结社结党之风亦被有效遏制,文字狱便被用来当作控制言论,打击异己的工具。虽然归根结底,文字狱的目的都是加强皇权,维护统治,但在顺康时期它更接近于一种法律手段,是防止政权被颠覆的措施,而在雍乾朝它则更接近于一种政治手段,成为了统治集团内斗以及言论控制的工具。

(二)主观:帝王个人性格的不同

满清以百万人口的少数民族统治上千万的汉族,以游牧文明面对更发达的农耕文明,军事上的强盛与文化上的自卑,使得朝廷既要借鉴学习汉族,又要保持本民族的独特。可以说这样巨大的矛盾心理所产生的压力时时刻刻都伴随着清朝的统治者们,而面对压力,不同的人往往有着不同的选择。虽然从现实出发的审时度势才是一位统治者所应具备的优秀素质,但在封建王朝皇权至高无上的高度集权体制下,我们不能忽视帝王本人的一些性格特点对其判断和决策所带来的影响,民国时期著名的史学家梁启超先生便注意到了这一点,他曾说过康熙“阔达大度”,雍正“极猜忌、刻薄而又十分雄挚”,乾隆“也不是好惹的人”。我们再将他们的性格特点与他们在位时期文字狱的不同特征一一对应,就不难发现其中的联系了。当然这绝不是三朝文字狱呈现不同景象的决定性因素,但我们籍此可对他们三人的统治思路窥见一斑。

结语

从顺康时期的打击复明,抑制文风到雍乾时期的镇压异己,言论控制,清代文字狱一步步地走向了极端。这固然对于解决当时局势有一定合理性,但客观上依然是制造了大量的冤案冤狱,给社会尤其是思想文化方面造成了难以弥合的创伤,这是封建人治社会根本性的症结,绝非一人一案所能解决。本文通过阐述和分析顺康雍乾四朝不同的政治环境与政策考量,来解释不同时期文字狱案件背后法律目的的变化,希望有助于以后文字狱的研究。