神经内镜与显微手术治疗基底节脑出血的疗效分析

2023-03-20丁建玲麦麦提依明托合提吴永刚杨小朋王继超

张 诚,丁建玲,麦麦提依明·托合提,吴永刚,杨小朋,王继超△

(新疆维吾尔自治区人民医院:1.神经外科;2.心外科,乌鲁木齐 830000)

高血压脑出血为神经外科常见急危重症,以基底节脑出血最为多见,具有发病急、进展迅速、致残率高、致死率高等特点[1]。对于基底节脑出血,传统手术方式为开颅脑内血肿清除术,但创伤较大、预后不佳,且不易被患者家属接受[2]。近年来,神经内镜技术及微侵袭神经外科技术迅速发展,为基底节脑出血手术治疗提供了一个新方法,神经内镜治疗基底节脑出血逐渐被广大神经外科医生接受[3-5]。本文回顾性分析了神经内镜与显微手术治疗基底节脑出血患者的相关临床资料,比较两组手术疗效、并发症及预后情况,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析2019年1月至2021年10月本院神经外科收治的116例基底节脑出血患者临床资料。纳入标准:(1)患者有明确的高血压病史,无头部外伤史,符合高血压脑出血的诊断标准,经头颅CT确诊为幕上出血;(2)出血量>30 mL,为首次发病出血,格拉斯哥昏迷评分(Glasgow coma score,GCS)评分>5分;(3)患者要求内镜或开颅手术;(4)签署诊疗知情同意书。排除标准:(1)术前已有脑疝形成;(2)经头颅CT血管造影(CT angiography,CTA)或数字减影血管造影(digital subtraction angiography,DSA)证实为颅内动脉瘤、脑血管畸形、烟雾病或肿瘤卒中出血;(3)凝血功能障碍、呼吸及循环衰竭、严重肝肾功能不全;(4)资料不完整。根据手术方式分为内镜组(51例)和显微手术组(65例),其中内镜组男30例、女21例,年龄(51.72±9.05)岁,采用神经内镜下血肿清除术;显微手术组男35例、女30例,年龄(54.73±10.46)岁,采用常规小翼点开颅小骨窗血肿清除术。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。本研究经医院医学伦理委员会批准,符合赫尔辛基宣言原则。

表1 两组一般情况比较

1.2 方法

1.2.1手术方法

内镜组。(1)有导航:根据神经导航确定血肿位置、手术切口、神经内镜置入方向及深度,采用全身麻醉,仰卧位或侧卧位,经额、颞或三角区,头皮全层切开,乳突撑开器撑开,钻1个骨孔,骨窗大小直径约3 cm,骨窗四周悬吊硬脑膜后“X”型切开硬膜,置入长度约6 cm、直径约8 mm透明工作鞘,0°内镜辅助下清除血肿[6],吸引器吸除血肿后电凝活动性出血点,残腔壁贴敷止血纱布,放引流管,复位骨瓣,逐层缝合头皮,见图1、2。(2)无导航:术前使用电极片、橡皮、橡胶瓶塞等在CT下确定血肿位置及大致手术路径,锁孔开颅后使用脑穿针沿术前规划手术路径及方向穿刺确定手术方向及深度是否准确,见血肿后再置入透明工作鞘及内镜清除血肿。

A:于透明工作鞘内见血肿;B:内镜下电凝活动性出血;C:血肿完全清除;D:骨瓣直径约3 cm;E:术前CT;F:术后CT;G:颞部斜形直切口。图1 经颞神经内镜下清除基底节脑出血

A:经额直切口;B:基底节区脑出血术前CT;C:基底节区脑出血术后CT;D:三角区入路手术切口;E:术前CT;F:术后CT。图2 经额及三角区神经内镜下清除高血压脑出血

显微手术组:患者采用全身麻醉,仰卧位,头偏一侧30°,采用常规小翼点弧形切口,长约10 cm,小骨窗开颅打开颞部骨质,避开功能区、侧裂区,于颞中回造瘘进入,造瘘口直径约1 cm,显微镜下清除血肿,残腔彻底止血,去骨瓣减压,常规关颅。

1.2.2观测指标

(1)手术时间及术中失血量;(2)术后第1天血肿清除率,血肿清除率(%)=清除血肿体积/总血肿体积×100%;(3)术后第1天脑水肿,根据CT低密度最大层面的长×宽的面积,作为脑水肿对比数据,脑水肿(mL)=长(cm)×宽(cm)×层厚(cm)/2;(4)术后1周GCS;(5)术后并发症,包括术后再出血、颅内感染、肺部感染、下肢深静脉血栓、消化道出血、死亡的发生情况;(6)随访3个月,所有患者采用电话或门诊随访,采用格拉斯哥预后评分(Glasgow outcome scale,GOS)判定预后[7]。Ⅰ级:死亡;Ⅱ级:植物生存仅存睡眠/清醒周期;Ⅲ级:清醒,残疾,日常生活需要照料;Ⅳ级:轻度残疾但可独立生活;Ⅴ级:恢复良好可正常生活。

1.3 统计学处理

2 结 果

2.1 两组手术情况比较

与显微手术组比较,内镜组手术时间更短、术中失血量、术后第1天脑水肿更少,术后1周GCS更优,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组手术情况比较

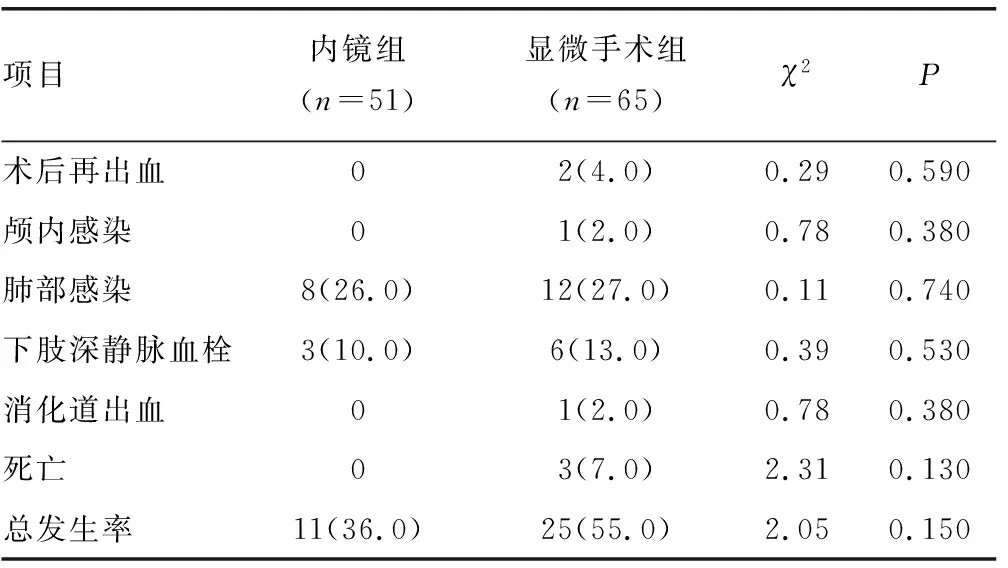

2.2 两组术后并发症比较

两组术后并发症发生情况比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

表3 两组术后并发症比较[n(%)]

2.3 两组预后情况比较

两组术后3个月GOS比较,差异有统计学意义(χ2=0.88,P=0.049),见表4。

表4 两组预后情况比较[n(%)]

3 讨 论

基底节脑出血是神经外科常见危重症,具有高致残率、高致死率,防治形势严峻,有30%~50%的患者在发病后1个月内死亡[8],仅有20%的患者经救治后能实现生活自理。目前,基底节脑出血仍以外科手术为主要治疗手段[9],以往常采用传统开颅手术方式,虽可有效降低颅内高压,但依然存在手术时间过长、创伤过大及术中出血多等问题[10],术后并发症较多且预后不佳。神经内镜是一种新兴的微创手术技术[11],具有创伤小、手术时间短、术中出血量少等特点,术后患者康复迅速且并发症更少,可明显改善患者预后[12-13]。

现有研究表明,神经内镜在血肿清除率及术后并发症方面均优于开颅手术[14]。但本研究结果显示,行神经内镜手术在血肿清除率、术后并发症方面与显微手术开颅血肿清除术的患者无明显差异(P>0.05),其原因可能是本课题组开颅手术采用小骨窗开颅、皮层造瘘口直径仅约1 cm,且经十余年的技术沉淀,现小骨窗开颅手术技术娴熟,对周围脑组织及血管影响较小。颅内血肿清除术后血肿周围的脑水肿依然存在,会直接影响患者后期神经功能恢复及预后[15]。在此基础上本研究通过对比神经内镜和显微手术治疗基底节脑出血术后第1天脑水肿发生情况,结果显示内镜组术后第1天脑水肿体积明显少于显微手术组(P<0.05)。同样有相关研究指出,神经内镜组较开颅组术后3 d的脑水肿明显更小[16]。早期手术治疗且尽可能最大限度清除血肿有利于减少炎性因子释放,减轻术后神经源性水肿,从而极大地改善患者预后。故神经内镜治疗基底节脑出血在减轻术后脑水肿方面较开颅手术更具优势,可大大缩短术后水肿时间,从而减轻术后因脑水肿引发的二次损伤。

神经内镜手术与传统开颅手术相比,神经内镜手术通过工作鞘进行,可最大限度减轻对正常脑组织的影响,此术式创伤小[17]、出血少、脑组织暴露少,可明显缩短手术时间[13,18]。本研究内镜组手术时间较显微手术组明显缩短,术中出血量明显少于显微手术组,这与相关文献报道一致[19]。术后再出血是脑出血术后最主要并发症,其主要原因为术中未彻底止血、新发血管破裂、术后血压控制不良等。本研究两组术后再出血率及并发症发生率无明显差异,这与屈洪涛等[20]研究结果不一致,可能与样本量过小、结果存在偏倚有关。

本研究通过分析两组术后3个月GOS,发现神经内镜在改善患者预后方面优于显微手术,差异有统计学意义(P<0.05),这与XU等[5]研究结果一致,表明在微侵袭状态下快速、彻底清除血肿有重要临床意义,可明显改善患者预后。

综上所述,神经内镜治疗基底节脑出血疗效优于显微手术,手术时间更短、术中出血少,可改善患者预后,具有较高的安全性及可行性。但本研究也存在诸多不足:(1)为单中心回顾性研究,且纳入病例数较少;(2)随访时间较短,对于影响预后的因素及各因素之间相互关系仍需进一步研究;(3)在术前及术后早期未全面评估神经功能(NIHSS),数据可能存在偏倚。