扶贫资源配置对低收入农户收入影响

——以青海省18村为例

2023-03-19乔家君张二申

杨 洋, 乔家君, 王 伟, 张二申

(1.河南大学地理与环境学院,河南 开封 475004;2.河南大学文化产业与旅游管理学院,河南 开封 475001)

2020 年底,中国如期完成新时代脱贫攻坚任务,脱贫攻坚工作取得决定性胜利[1],农村发展已步入相对贫困为特点的新阶段[2]。由于我国农村底子薄、人口基数大、区域发展不平衡,巩固脱贫攻坚成果、促进脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接仍然是未来一段时期我国农业农村发展的核心任务之一[3]。乡村振兴作为实现农民生活富裕的重大任务,其发展建设程度很大程度上受制于农村人口收入水平的高低[4],而低收入农户的收入与扶贫资源配置是高度相关的[5]。扶贫资源配置是指对扶贫资源(主要指资金等)进行分配的一种方式[5]。农户是脱贫攻坚时期瞄准的最小单位,面临着较高的经济风险或冲击,致贫或返贫风险较高,对脱贫攻坚成果的可持续性和稳定性构成严重威胁[6]。在这个巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的特殊时期[7],对扶贫资源配置的增收绩效进行定量分析与政策效果评估显得十分重要[8],同时视角要在宏观区域统筹的同时聚焦到微观农户,让低收入农户切实享受到国家政策和国家经济发展的成果[9]。实施精准扶贫政策以来,享受各类帮扶政策的农户,其家庭收入以及收入结构发生了很大的变化[10],因此定量测算与评估扶贫资源配置对低收入农户收入增长和收入结构的影响力具有很重要的显示意义。

低收入群体的收入情况一直是国内外学者研究的重点。自2013 年习近平总书记提出“精准扶贫”重要思想以来,学术界关于农村低收入群体的研究也迅速增多。可以概括为如下几个方面:一是对农户收入结构差异及影响因素的分析[4,11-13]。如Koen 等[14]研究表明社会转移性收入对低收入家庭的经济收入水平有较为明显的提高。二是研究国家扶贫政策对低收入农户总收入的影响[9,15-16]。如蔡进等[9]通过双重差分模型验证得到精准扶贫政策对贫困地区农户的收入增长起到巨大作用,对低收入农户家庭人均纯收入有较明显的提升。三是从人文地理的视角对农户的贫困脆弱性、情感重构等进行实证研究[6,17-19]。如刘倩等[6]通过实地调研数据对农户贫困脆弱性进行测度并对影响因子进行分析。基于以上文献分析,可以发现目前尚缺乏扶贫资源配置对低收入农户收入影响的定量研究。本文以青海省国定贫困县为例,通过实地调查农户实际收入情况与多种政策要素,构建扶贫资源配置对低收入农户收入影响的指标体系,借助地理探测器探测出影响农户收入的扶贫资源配置因素,并利用Tobit 模型比较各因素对不同类型收入的影响力。最后,将两种模型的定量化分析结果联系起来,确定各要素在收入增长及收入结构优化过程中的优先顺序,且给出相应的资源配置参考建议,以期为巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴战略的实施提供决策参考。

1 数据与方法

1.1 研究区概况

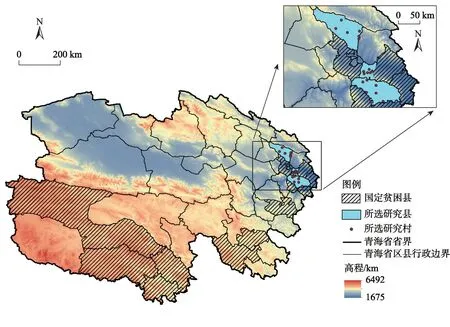

青海省地处青藏高原,是一个自然资源丰富但经济欠发达的特殊区域。虽然人口基数不大,但是青海省最初贫困发生率却高出中国平均水平近一倍。2011 年青海全省贫困发生率高达36.6%,该省一直是中国扶贫开发任务重、难度大的省份之一,截至2019年年底,青海省所有贫困人口全部脱贫退出,实际减贫53.9×104人。2021 年青海省农村居民人均可支配收入为1.36×104元,中国农村居民人均可支配收入为1.89×104元,农村居民收入明显低于全国平均水平。青海省农村人口的相对贫困仍是值得关注的问题。本研究的调查对象为青海省国定贫困县中贫困村的低收入农户,研究区域主要为国家级贫困县,所抽取的调查村分别为:大通县俄博图村、东至沟村、边麻沟村、田家沟村、铁家庄村和全家湾村,平安区李家村、木场村、宜麻村、庄科村、大寨子村和桑昂村,化隆县东台村、雪什藏村、本康沟村、甘都街村、工二村和清泉村(图1)。

图1 研究区示意图Fig.1 Diagram of study areas

1.2 数据来源与处理

本研究按照随机抽样方法,为了防止采样影响研究的科学性和普遍性,分别抽取2018—2020年退出贫困县序列的脱贫县各1 个,平均每县各抽取6个村,其中包括4~5 个出列村、1~2 个非贫困村(共计18 个村),预期平均每村抽取30 户脱贫户进行调查,但由于实际情况,部分非贫困村脱贫户数量较少,因此从抽取的脱贫户较多的脱贫村补充样本量。其目的在于全面反映低收入农户的收入情况和扶贫资源配置对低收入农户的影响。2021年3—4 月调研小组在研究区域内采取入户访谈的形式进行问卷调查,最终获得总样本量566户,其中有效样本512 户。调查数据涵盖2015 年及2020 年受访家庭构成基本信息、劳动生产情况、扶贫政策享受情况、收入结构等。其中收入结构根据已有研究划分为4种类型:经营性收入、工资性收入、财产性收入、转移性收入[4,20-22]。青海省区域范围、高程数据来源于地理空间数据云和中科院资源与环境数据中心。

1.3 研究方法

1.3.1 地理探测器地理探测器是一种可以探测地理现象空间分布及其驱动因素的有效工具[23]。与其他传统模型相比,地理探测器模型具有多重共线性免疫、避免自变量与因变量互为因果等优点[24]。考虑到影响因素中存在部分赋值型自变量,地理探测器可有效降低误差且避免共线性问题,因此选择运用地理探测器中的因子探测模块,对低收入农户家庭总收入的影响因素进行探测分析,计算公式如下:

式中:q为驱动因子的解释力,值域处于[0,1],值越大表示影响作用越大;L为变量因子的分层数;N和Nh分别为农户样本总数和层h内样本数;σ2和σ2h分别为研究区整体的方差和层h的方差。

1.3.2Tobit回归模型Tobit 模型是运用极大似然估计对因变量在连续但受到某种限制情况下取值进行分析的模型,常被学者用于分析收入结构问题[25]。由于部分样本存在某类收入为0 的情况,若采用地理探测器进行全局探测易导致结果出现误差。借鉴国内外研究中探测居民收入影响因子的方法[26],运用Tobit 回归模型对青海省农户4 种不同类型收入的影响因素进行探测分析,回归结果仅对同类型影响因子贡献度比较,不进行交互分析。计算公式如下:

式中:ρ为样本中特定类型收入(经营性收入、工资性收入、财产性收入、转移性收入);λ0、λ1分别为截距向量和回归参数向量;Fn为指标变量(x1~x16);θn为误差项。

2 结果与分析

2.1 收入增长变化

从数据统计来看(表1),2015—2020 年低收入农户的家庭总收入增长明显,其中经营性收入、工资性收入、财产性收入、转移性收入均在不同程度上获得提升。与2015年相比,2020年农户家庭总收入增长了4.058×104元,增长率为345.36%,可见农户获得扶贫资源后整体提升幅度较大。从经营性收入来看,2015 年平均值为0.263×104元,2020 年增长至1.131×104元,增长率为330.04%,农户经营性收入极 差 在2015 年 为1.906×104元,2020 年 增 长 至6.400×104元。由于地方政府积极组织合作社等,为低收入群体创造了扩大经营规模的机会,在扶贫资源的支持下,农户充分利用自身劳动力资源与土地资源,部分贫困农户返乡务农或创业,增加了对传统农业或其他行业的投入,形成一定的规模,获得了较好的效果,收益提升明显。而部分老人户等由于自身缺乏劳动力,无法参与农业劳动等,因此经营性收入无法获得提升。从工资性收入看,2015 年平均值为0.437×104元,2020 年增长至2.662×104元,增长率为509.15%,农户工资性收入极差在2015 年为5.700×104元,2020 年增长至16.800×104元。2015年部分有劳动力的低收入农户由于缺乏就业技能且无就业渠道,多参与扶贫车间工作或公益性岗位,工资收入较低,但在地方政府组织就业培训以及整体介绍外出务工后,通过城市对多余劳动力的吸纳,将这部分农户培训为技术工种外出务工,收入得到大幅度提升,对其家庭工资性收入起到显著的正向作用。而同样,由于部分老人户、残疾户等无劳动能力,因此无法获得工资性收入。从财产性收入来看,2015 年平均值为0.029×104元,2020 年为0.371×104元,增长率为1179.31%,农户财产性收入极 差 在2015 年 为7.000×104元,2020 年 增 长 至11.000×104元。由于农户自身脱贫意愿强烈,不断积极参与到政府组织的合作社、扶贫企业中,通过入股等形式获得分红收益,此外部分农户将自身耕地流转,获得租金收入。但财产性收入始终不是农户的主要收入来源,考虑农户入股金额普遍较低,因此获得分红较少,低收入农户普遍拥有耕地面积较少,且多数流转给亲属,因此获得收入不高。从转移性收入来看,2015 年平均值为0.446×104元,2020 年为1.069×104元,增长率为139.69%,农户转移性收入极差在2015 年为0.900×104元,2020 年增长至6.320×104元。转移性收入主要是政府对农户进行的兜底政策,由于部分农户出现重病、大病等特殊情况,地方政府对其采用“整户保”的形式保障其基本生活,此外农户亲戚、朋友、分户的子女等考虑其生活困难,对其进行经济上的赠与保证其基本生活。因此农户整体转移性收入提升不大,但极差变化较大。

表1 低收入农户收入增长变化Tab.1 Changes in income growth of low-income farmer households /104元

2.2 收入结构变化

2015—2020 年低收入农户家庭在享受到扶贫资源配置后收入结构变化很大,但多渠道共同收入结构较为稳定(表2)。从经营性收入占比看,2015、2020 年收入占比分别为22.38%和21.61%,表示农户整体还保持对土地的有效利用。2015 年青海省制定了《青海省农村牧区扶贫开发条例》,大力扶持了发展种植养殖业、农副产品加工业、乡村旅游业、民族传统手工业等特色优势产业,很大程度保证了农户的种植养殖业收入。此外,地方政府还通过种子站等对农户启动帮扶工作,对农户进行种畜、种子等农耕必需品的免费发放,有效调动了农户务农的积极性。从工资性收入占比来看,由2015 年的37.19%提升至2020 年的50.87%,收入占比提升明显。由于传统的农业收益较低,有劳动力的农户不愿务农,通过就业技术培训与地方政府组织外出务工,该类劳动力因此获得更多务工技能与机会,使得工资性收入逐渐成为主要收入来源,这与当前全国农村家庭收入形式基本一致。从财产性收入占比来看,由2015 年的2.47% 提升至2020 年的7.09%,但占比始终较低。由于部分有劳动力的农户外出务工导致务农劳动力的缺失,该类家庭选择将土地流转获得财产性收入。此外政府有序出台光伏扶贫政策和合作社入股分红政策等,使多数农户收益但不依赖于此类分红,因此财产性收入占比得到提升但占比不高。从转移性收入来看,2015、2020 年分别为37.96%和20.43%,占比下降明显,在2015 年转移性收入还是低收入农户家庭最主要的收入来源,到2020年已经低于经营性收入和工资性收入。转移性收入主要来源是低保、五保等兜底政策,主要目的是支撑农户基本生活。虽然农户享受到的政策数量与收入均有提升,但占比下降明显,这反映出政府在“扶贫不扶懒”的原则上坚持较好。总体来看,经营性收入、财产行收入占农户总收入比重变化不大,而工资性收入占农户总收入比重提升明显,转移性收入比重明显降低。2015—2020 年中央财政和地方财政通过对农村地区长期的大力投入,扶贫资源配置越来越具有针对性,明显改善了农户自身脱贫的积极性,在保障农户基本生活的同时使得农户自身的造血能力得到明显提升。

表2 低收入农户收入结构变化Tab.2 Changes in income structure of low-income farmer households

2.3 农户总收入影响因子探测

扶贫资源配置主要包括扶贫资源配置渠道和扶贫资源配置方式[19]。结合国内外研究文献与扶贫资源配置实际情况,对指标进行设计。其中扶贫资源配置渠道主要包括中央财政资金(x1)、省级财政资金(x2)、市级财政资金(x3)、县级财政资金(x4)和其他涉农资金[16](x5)5项具体指标,主要采用虚拟变量的方式来表示,虚拟变量的设置方式是1 为获得,0 为未获得。扶贫资源配置方式中设计了提供技能培训[27](x6)、直接补助资金[28](x7)、提供产业帮扶[16](x8)、资金入股分红[21](x9)、提供公益岗位[29](x10)、提供教育补贴[30](x11)、提供小额信贷[31](x12)和提供医疗保障[32](x13)8 项具体指标。同时在探测扶贫资源配置对农户的影响时也应考虑农户自身家庭特征,因此在个体特征变量中设置劳动力人数[33](x14)、所在村属性[34](x15)和建档立卡人数[35](x16)3个具体指标(表3)。

表3 指标变量及其说明Tab.3 Indicator variables and their descriptions

利用地理探测器风险探测(图2)发现,共7个因子在0.01 水平上显著,分别为x1、x4、x7、x10、x11、x14和x16;共4 个因子在0.05 水平上显著,分别为x2、x3、x5和x9;仅x6在0.1 水平上显著;其他因子虽然具有解释力但显著性不明显。通过显著性检验的影响因子 解 释 力 (q) 由 高 到 低 为x16>x14>x7>x10>x9>x4>x1>x6>x11>x5>x3>x2。

图2 影响农户收入的单因子解释力Fig.2 Single factor explanatory power affecting farmers households’income

从公共性扶贫资源配置渠道来看,各种渠道的扶贫资源均对农户收入具有较强的解释力,且均通过显著性水平检验,说明我国的扶贫资源无论选择哪种配置渠道,均可提升低收入农户的收入水平,这一结果也符合我国扶贫实际情况。q由高到低为x4>x1>x5>x3>x2,分 别 为 0.0308、0.0274、0.0120、0.0098 和0.0083,说明扶贫资源通过中央财政资金和县级财政资金渠道的效果明显好于省级、市级财政资金和其他涉农资金。由于扶贫制度具有行政强制性,难免会使得扶贫资源在配置渠道上产生依赖性,这就制约了扶贫资源配置的方式,进而影响到农村低收入群体的收入情况。

从公共性扶贫资源配置方式来看,除x8、x12和x133 个因子外,其余因子均通过显著性检验,q由高到低为x7>x10>x9>x6>x11>x12>x8>x13。说明因子x7、x10、x9、x6和x11等不同程度地提升农村低收入人口的经济收入。因子x7对农户收入的影响最直接,但实际这种直接补助资金的“输血式”扶贫极容易形成依赖,如果低收入人口过度依赖政府直接补贴,将导致农户缺乏内生性动力,限制其内源性发展。因子x10对农户收入也有很强的解释力,通过提供公益岗位的方式能够有效地激发农户的内生动力,部分具有半劳力或者弱劳力的农户很少有其他就业机会,增收难度很大。成为专岗工作人员后,获得了稳定的工作机会,每月实现稳定增收。此类工作具有劳动时间短、劳动强度低等特点,契合了此类人员半劳动力、弱劳动力的特征。x9是指政府引导龙头企业、合作社等和农户之间按照自愿互利原则,通过股份合作、劳动合作等进行利益联结的模式,这种资金入股分红的模式可以有效提升价值链,完善利益链,促进不同形式农民家庭收入水平提高。x6是指政府构建多种形式的职业技能培训体系,针对农户产业发展现状对其进行务工、务农技能培训,通过提供技能培训增强农户自身造血功能。x11能够有效减轻农户家庭教育方面负担,通过提供教育补助在一定程度上解放劳动力,减少劳动力就业的机会成本,从而提高家庭经济收入。

从农户个体特征变量来看,x16和x142 个因子q分别为0.2142 和0.1589,且均在0.01 水平上显著。建档立卡人数与政府补贴收入间存在明显的相关性,农户家庭建档立卡人数越多,说明其家庭存在越明显的致贫或返贫风险,其享受的针对性帮扶政策就越丰富。而通过我国脱贫攻坚期的努力,使该类农户的收入有明显的提升,这一现象符合实际情况。劳动力数量一直是决定农村贫困家庭收入的关键因素,劳动力数量所代表的人力资本水平也是造成低收入家庭收入差距的首要因素,2020 年青海省出台7 条政策措施支持贫困劳动力转移就业,创造了大量的就业机会,使劳动力人数较多的家庭增收明显。精准扶贫政策通过各种路径增加了贫困家庭劳动力供给与主要劳动力的生产效率,从而提高了贫困家庭收入。

在单因子解释力探测结果的基础上,将影响力显著的因子进行交互探测,得到探测结果(表4),任意2个自变量同时作用于收入结构时的综合解释力都高于单一变量,均呈现出非线性增强与双因子增强,不存在减弱或独立作用类型。相比于单因子作用,双因子交互作用的q值均有一定程度的提高,其中x14⋂x16(0.319)的影响力居首。x16对其他因子的影响最强,一般来说家庭建档立卡人数多,农户享受扶贫资源配置也更多,且该类农户贫困程度较深,地方政府给与其扶贫资源配置也更有针对性,帮扶性更强,因此x14⋂x16(0.319)的影响力最高。而x6、x7和x10等影响因子之间相互作用与单因子作用相比均有所提升,呈现为非线性增强。结果表示:(1)受多种因素综合影响,双因子交互作用的探测结果可以更好地解释影响因子对农户总收入的影响。(2)探测因子经交互作用之后均增强了对于农户收入的解释程度,说明低收入群体农户的收入情况是多种驱动因子共同作用的结果。(3)较大部分影响因子交互后,呈现出交互作用值大于双因子单独作用值之和的非线性增强关系,另一部分影响因子交互后,呈现出交互作用值小于双因子单独作用值之和、大于单因子作用的双因子增强的关系,总体来看,双因子交互增强效果明显。

表4 单因子、双因子交互探测结果Tab.4 Iinteraction detection results between single-factor and double-factor

2.4 农户各类型收入回归结果分析

运用Stata 16.0 软件中Tobit 回归模型对农户的各类收入进行因子分析(表5),可以看出经营性收入分析整体通过了0.01 的显著性检验,在其主要影响因素中,x8、x12通过了0.01的显著性检验,x7、x9、x13和x16通过了0.05 的显著性检验,x6和x14通过了0.1的显著性检验。其中x8对经营性收入的影响明显高于其他因子,说明通过政府提供的产业帮扶政策,如青海省农业农村部门2020年“抓特色优势、强利益联结、强科技服务、美人居环境、借协作助力”五大措施等,在提升农户积极性、推动生产营销收益的同时降低其成本支出。此外,部分农户为了拓展收入来源渠道,通过产业帮扶政策尝试规模化种植经济作物或饲养肉牛肉羊等牲畜或鸡鸭等家禽,农产品种植与畜禽养殖收入都有明显的提升。

表5 农户收入类型的影响因子分析结果Tab.5 Analysis results of influencing factors of farmer households’income types

工资性收入整体通过了0.01 的显著性检验,在其主要影响因素中,x2、x7、x10和x14通过了0.01 的显著性检验,x15通过了0.05 的显著性检验,x16通过了0.1的显著性检验。其中x10和x14对工资性收入呈现明显的正相关。对于弱劳动力农户来说,通过市场来获取工作机会难度很大,地方政府通过不断开发公益岗位,使得该类劳动力实现就业。在获得公益岗位后,通过基本服务技能培训和简单劳动,激励他们通过自己的工作来增加家庭收入。劳动力作为农村地区重要的生产性资本,通过政府组织技能培训和务工介绍后增加其非农就业机会和非农就业的机会,因此增加了其工资性收入。x2对于工资性收入呈现负向影响,通过财政资金的帮扶措施,农户的基本生活得到了保障,进而选择就近务工、务农替代外出务工,较低收益的务工、农业活动占用了家庭劳动力的时间,导致工资性收入降低。

财产性收入整体未通过显著性检验,但x7和x9对财产性收入有显著影响。财产性收入主要是指通过向他人提供金融性资产或其他有形非生产性资产的控制权获得的收入[36],因此在资源配置方式中,主要与x7和x9相关,且影响力较大。

转移性收入整体通过0.01 的显著性检验,在其主要影响因素中,除x3、x4、x5、x11和x16影响不显著外,其余因子均通过显著性检验。农户转移性收入主要由救济金、养老金、粮食直补费等政府补助资金构成,因此受到的影响因素较多。其中x2和x7的影响力明显高于其他扶贫资源配置方式因子,青海省及时落实各项农牧业转移支付补助、农业保险、助学贷款、农村低保、公益岗位补贴、残疾人补贴等政策,使得农户切实获得了各类直接补助资金,提高了农牧民转移性收入。

总体来看,公共性扶贫资源配置对低收入农户收入结构有显著影响,不同收入的影响因素也各不相同。从村庄角度出发,应因户施策,以发展规划为目标引导农民改变其收入结构从而增加农户收入,为乡村振兴夯实基础。从农民的角度来看,在收入改善阶段应更多地关注贡献程度较高的影响因素,从而尽快提高收入水平、优化收入结构。

3 结论与建议

3.1 结论

(1)低收入农户的家庭总收入增长明显,4种类型收入均在不同程度上获得提升。农户家庭平均收 入 由2015 年 的1.175×104元 提 升 至2020 年 的5.233×104元,增收效果明显,脱贫攻坚成效显著。

(2)通过扶贫资源配置,农户增收意愿与内生动力明显提升。2015 年低收入农户收入主要依靠政府扶持的转移性收入,占比高达37.96%。2020年农户主要依靠劳动获取收入,工资性收入占比高达50.87%,而转移性收入占比降至20.43%。农户内生动力提升明显。

(3)影响农户收入的单因子解释力由高到低为x16>x14>x7>x10>x9>x4>x1>x6>x11>x5>x3>x2,且任意两因子交互后对农户收入的解释力加强,表现为双因子增强或非线性增强,其中x14⋂x16(0.319)的影响力居首,且x16对其他因子的影响最强。

(4)公共性扶贫资源配置对农户的收入结构影响显著,不同的收入渠道影响因子各不相同。在收入提升阶段应重点关注贡献程度较高的影响因子。对经营性收入的贡献度,影响因子依次为x8>x12>x9>x16>x7>x13>x6>x14;对 工 资 性 收入 的 贡 献 度 , 影 响 因 子 依 次 为x7>x10>x2>x14>x15>x16;对转移性收入的贡献度 , 影 响 因 子 依 次 为x7>x10>x13>x2>x15>x14>x9>x8>x12>x1>x6。

3.2 建议

根据上述研究结论得出,扶贫资源配置对于低收入农户总收入增长、农户自身造血能力提升明显,这与其他相关研究基本一致。此外,本研究通过地理探测器模型与Tobit模型发现,影响农户收入水平的因素是多元而复杂的,既有制度和政策等宏观因素,也有人力资本积累、物质资本投资、金融资产和农户特征等微观因素,且不同因素对于农户收入结构的影响也存在差异。全面脱贫后,中国进入一个以次生贫困与相对贫困为主的新阶段,扶贫的目标群体将转变为转型贫困群与潜在贫困群[37]。在后脱贫时代,提高脱贫农户的收入可持续性、防止返贫,不仅是新时期农村扶贫的现实需求,更是推动乡村振兴的客观要求[38]。基于实证结果,要提升低收入农户的收入水平,需要采取具有综合性、针对性政策措施。为巩固提升脱贫攻坚成果,提出政策建议如下:

(1)在兜底政策的基础上,加大就业培训、产业培训、公益岗位开发力度,增强农户自身的“造血”能力。部分农户由于大量的享受政策,部分基本生活得到了保障,出现自身发展动力不足情况,导致家庭收入主要依靠政府补贴,收入结构不合理。因此,对于具有一定劳动力能力的低收入农户的后续发展,有必要避免对农户底线的政策过度依赖。坚持“扶贫不助懒”的原则,通过就业援助、技能培训等手段,增强农户的造血功能。

(2)工资性收入已在农户的收入结构中占据较高的比重,劳动力作为农村较为重要的生产性资本,对农户收入产生了显著的正向影响。因此对于部分劳动充足的农户家庭来说,过度发展第一产业极有可能占据农户外出务工的时间,减少农户家庭收入。因此,政府在为劳动力条件较好的农户介绍务工机会,同时应积极招商引资,为农户本地就业创造条件,避免出现空心村现象,鼓励耕地林地进行集体流转,在充分利用农村土地资源的同时以期达到劳动力的最优化分配。

(3)充分发挥农村产业融合,增加农户经营性收入。发挥专业种养大户、家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体的示范带动作用,将分散的农户联合起来,形成规模效应。同时鼓励合作社等将产品范围扩展至农产品加工、销售等环节,延长其产业链条,提高商品化和规模化程度,通过提高农业生产效率进而提高农户的收入。

(4)实施“一户一策”有效提升农户收入。对于不同的低收入农户家庭,其所享有的生产资源、社会资源均存在一定差异。对于生产资源相对充足、社会资源相对较差的农户家庭,应着重对其经营性收入进行优化提升,适当在产业帮扶、资金入股分红、提供小额贷款等方面给与一定的政策性帮助。对于社会资源相对充足、生产资源相对较差的农户家庭,应尽量优化提升其转移性收入,此类家庭生产资料较少,劳动力较为薄弱,多数依靠转移性收入保障其基本生活。对于此类农户,应在可享受范围内让其尽可能多的享受扶贫资源配置带来的政策补助,保障其家庭生活需求。此外,在村庄整体规划来看,不同发展状况的村庄应着重于提升不同类型收入。村级政府应在不同规划阶段将扶贫资源配置倾斜于提升农户某一项收入,充分其主要影响因素,在保障农户基本生活的同时,有效提升农户整体收入水平。