从眼病治疗到诗歌语言:宋诗中的“刮眼”

2023-03-16屈开圆

屈开圆

诗歌中描写山水、景物时常与“照眼”相连,以形容事物加之于主体的视觉感受,这样的倾向在宋诗中体现得尤为明显。①如欧阳修“魏紫姚黄照眼明”②,苏轼“照眼云山出,浮空野水长”③等。与此相应的是,宋诗中写景出现一种与“照眼”结构类似的词语“刮眼”,这一词语在宋代诗人笔下使用渐多④,如宋祁“溪水照心碧,云山刮眼明”⑤,苏舜钦“助晓远昏山,浮秋明刮眼”⑥。这并非偶然现象,这一语言的变化透露出宋人诗歌创作观念的新变。“刮眼”一词源自于何处?其使用情境与内涵如何?体现出宋人何种诗学创作观念?本文试分析宋诗中“刮眼”使用的内涵、情境与来源,进而推及以“眼”作为中心的语词,其在宋诗中的使用所体现出的宋人观物方式的改变。

一、作为治病技术与诗歌语言的“刮眼”

诗歌语言首先来源于生活,“刮眼”一词并非诗人的凭空创造,当始自“金篦刮眼”这一治疗眼病的技术。

眼疾是古人经常罹患的疾病,金篦刮眼是古代医治眼病常用的一种方法。关于金篦刮眼术的治疗方式与适用病症,据王焘《外台秘要方》卷21《出眼疾候一首》载:

眼无所因起忽然膜,膜不痛不痒,渐渐不明。久历年岁,遂致失明。令观容状,眼形不异,唯正当眼中央小珠子里乃有其障,作青白色。虽不辨物,犹知明暗三光,知昼知夜,如此之者,名作脑流青盲眼。未患时,忽觉眼前时见飞蝇黑子逐眼上下来去。此宜用金篦决一针之后,豁若开云而见白日。⑦

从这段材料所描述的症状来看,金篦刮眼所针对的症状与白内障、飞蚊症相似,对眼疾的治疗方法与疗效亦描述得颇为具体。

至于金篦刮眼术的产生与流入时间,据钟振振先生考证,宋人曾慥《类说》卷60有《拾遗类总》记载:“金篦刮膜:魏文帝病眼,令华佗以金篦刮膜。”⑧至迟,当在汉献帝建安十三年(208)以前或已传入。此后,又有《太平广记》引《法苑珠林》记载:

后周张元字孝始,河北万城人也。年十六,其祖丧明三载,元惧忧泣,昼夜经行,以祈福祐。……其夜,梦有一翁,以金篦疗其祖目,谓元曰:“勿忧悲也,三日后,祖目必瘥。”元于梦中喜踊,惊觉,乃遍告家人。三日。祖目果瘥。⑨

文中提及“以金篦疗其祖目”,可见金篦刮眼术在此时应当已存在。唐代,许多寺庙医僧便已能运用此技术治疗眼病。如白居易诗中写有“人间方药应无益,争得金篦试刮看”⑩便是指金篦刮眼术。

从一种治疗眼病的技术,到作为语词写入诗中,“刮眼”的意蕴经历了一定的扩大与转移。唐代的诗中出现“刮眼”一词的书写,其内涵大概有二。一是直接描写技术,如李商隐有“约眉怜翠羽,刮目想金篦”⑪。其二是指佛教典故。佛教以“金篦刮眼”来形容去除障碍达到无碍境地。《涅槃经》卷8云:“有盲人为治目故,造诣良医。是时,良医即以金篦刮其眼膜。”⑫借眼病中所见空花以表达虚空的幻象。禅宗用眼翳所见空花比喻虚幻之物,去除眼翳意味去除执著、障碍,使人心眼明净。杜甫诗中写到“金篦空刮眼,镜象未离铨”⑬便是此义。此时诗中对“刮眼”的描写,或是指金篦刮眼术,或是由此而衍伸出的佛教典故,均尚未脱离原始的治疗眼病的技术语境。

宋代,金针治疗眼病的技术应当已经发展成熟,医疗行为的增多,成为宋诗中“刮眼”一词普遍使用的基础。与宋人诗中大量书写眼疾的诗歌相关,宋诗中有不少描述“金篦刮眼”术的内容。如苏轼在《赠眼医王彦若》中,赞扬眼医王彦若的技术高超,达到“运针如运斤,去翳如拆屋”的境界。宋诗中对“刮眼”的使用逐渐增多,与“金篦刮眼” 这一眼病治疗法的普及不无关系。

二、“刮眼”的意义转移与扩容

作为动词性词组,“刮眼”既非名词性结构,不能将其视之为意象,且具有一定的动态感。本文将“刮眼”视为一种诗歌语言,以“刮眼”为代表,推及“照眼”“病眼开”等以眼为中心的词语,在宋代的观物及寄赠诗中多有出现。“刮眼”一词在宋诗中的使用情况,体现出宋人观物方式的何种变化?宋代诗人们为何偏好使用“刮眼”?

“刮眼”这一组合在诗中的使用情况,就唐代而言仅有4例,其中含义脱离了金篦刮眼术的只有蒋吉诗和韩愈诗。蒋吉《樵翁》:“独入深山信脚行,惯当貙虎不曾惊。路傍花发无心看,惟见枯枝刮眼明。”⑭韩愈《过襄城》:“郾城辞罢过襄城,颍水嵩山刮眼明。”⑮蒋诗以“刮眼”描述樵夫深山砍柴的实际体验:经过与眼齐高的枯枝而有被枝头刮掠之感,枯枝能够实际产生“刮眼”这一动作。如果说蒋诗所用的这一语境还偏于实写,那么韩愈对“颍水嵩山刮眼明”的使用,则脱离了实写的语境,施行“刮眼”的对象为“颍水嵩山”。颍水嵩山自然无法像枯枝一样真实发出“刮眼”动作,而以“刮眼”来形容的只能是山水之于诗人产生的视觉效果。韩愈运用“刮眼”而不用更为常见的“照眼”,与他对身体感觉的敏锐感知,尤其偏好强烈、锐利、刺激感有关。⑯这一写法影响到后世众多诗人,而在宋代得到了回响。

在北宋时期,宋人对“刮眼”的使用,直承了韩愈的手法,用以表现山水风物带来的强烈刺激。同时,宋人以“刮眼”形容的对象变得更为多样,“刮眼”的意义在宋人诗中发生了一定的形变。在描写山水时,“刮眼”着重强调山水本身所具有的亮度、明度等特征。如苏舜钦的“谁凿幽轩刮眼清”⑰,司马光的“水气侵肌冷,岚光刮眼明”⑱。“刮眼”所连用的对象除了山水外,亦可用于草树花木。如刘敞“秾李繁桃刮眼明,东风先入九重城”⑲“翠叶金花刮眼明,薄霜浓露倍多情”⑳。“秾李繁桃刮眼明”强调李花和桃花的色彩秾艳和数量繁密,“翠叶金花刮眼明”重在颜色,突出的是翠与金的色彩反差。

山水、花木之外,“刮眼”也用来描写其他事物如品德、诗文等带来的新鲜刺激感受。黄庭坚以之形容画中山水:“风流子晋罢吹笙,小笔溪山刮眼明。”㉑司马光以之形容品德:“高义刮眼膜,清风生鬓丝。”㉒彭汝砺以之形容新诗:“新诗清劲何所似,祇似金篦刮眼开。”㉓陆游以之形容才华文气:“才华刮眼膜,文字愈头风。”㉔

以上对“刮眼”所适用场景的分析,可以看出,无论是画中山水的明丽清新,还是道德品质的高洁义气,或是新诗清劲带来的阅读感受,都可以达到“刮眼明”的效果。从“刮眼”所出现的诗歌场景而言,有记游、寄赠、题画及单纯的咏物诗,可见对于这一词语的使用在诸种诗歌题材中较为普遍,已成为一种习用的语言。尽管宋诗使用“刮眼”的绝对数量并不如另一常见组合“照眼”为多,但“刮眼”作为入诗的语词,代表了宋人书写语言和观物方式的一种变化。

“刮眼”在宋人诗中渐渐增多,或许有两方面原因。其一是伴随眼疾的普遍程度,金篦刮眼术在宋代已较为流行。“刮眼”的来源,当与“金篦刮眼”这一治疗眼病的技术直接相关。以“刮眼”形容的物体,从山水、花木等有形有色之物,再到道德、诗文等无形之物,均可以借“刮眼明”来形容。宋人将这一技术的语词挪用于诗,用以表现诗文、山水所带来的视觉效果或阅读感受。其二是宋人对身体的关注更加细微,在接受韩愈写法影响的基础上,多以“照眼”“刮眼”等带有身体部位的语词来形容观物感受,而“刮眼”所代表的动作程度比“照眼”更为强烈,从而为一些诗人所偏好。

如上文所述,“刮眼”在宋人笔下具有了更多的场景和形容对象,其意义除了指代“金篦刮眼术”外,其内涵的新变主要在于开始与山水、草木、诗文等组合,具备新的意蕴。“刮眼”在宋诗中的主流用法,即以之来形容事物对视觉或心理的新鲜刺激感受,已经脱离了原始语境,成为宋人在观物时形容的一种固定话语。古人照明条件有限,易罹患眼疾,而有“眼昏”“眼暗”的表述。与眼病所带来的“病眼昏”“病眼暗”相对,作为动作的“刮眼”,常与“明”“清”等词连用,以此表现山水等所带来的眼前一亮的视觉效果。池水明亮,山色青翠,诗人眼前一亮,是故“溪水照心碧,云山刮眼明”。雨后初霁,水气冰寒刺骨,山光明亮,乃有“水气侵肌冷,岚光刮眼明”。不论是亮度还是肤感上,都能带来“刮眼明”的强烈刺激。

从原初的治疗眼病的技术,挪用为对云山、草木、诗文的形容,二者之间的互联有赖于“刮眼”对眼睛产生的实际效果:清、明。在诗歌描写的语境中,不管是云山、岚光,还是新诗、高义,都可起到类似于“金篦”的效果,使眼睛达到清明的状态。这在心理上近乎一种通感的体验。如果说杜甫、白居易在诗中使用“刮眼”,仅仅是借用佛教典故或描述治疗技术,那么宋人以“刮眼”作为诗歌造语则脱离了原始疗疾这一语境,创造出更为丰富的蕴含。诗人结合眼疾的诊疗体验,将其熔铸为诗歌语言,对诗歌表述进行改造。山水、花木、诗文、高才等作为心理治疗对象,莫不起到类似“金篦”之疗效。从治疗眼疾的“金篦刮眼术”,逐渐脱离最初治疗眼病的技术语境,进而成为诗歌书写中的一种固定表达。宋人这种对身体经验的关注,以一种颇有成效的医治技术来比喻文章、德才之亮眼,可以视为一种打通不同领域和知觉的创作实践,或将新的语言纳入诗歌创作以实现力避陈言之努力。

三、“刮目”“刮膜”与“照眼”:“刮眼”的书写场景

以上探讨“刮眼”重在宋诗中发生的意蕴扩容。实际上,宋诗中除了“刮眼”外,常见且与之类似的亦有两类词组:一是沿用“刮”这一动词指代眼睛,如“刮膜”“刮目”等;二是以眼作为中心词而换作其他动词,如“照眼明”“病眼开”等。在诗歌使用的具体情境中,这几类词组指代的情景与“刮眼”时有部分含义交叉,但其各自的含义仍有差别。下面我们通过对比两组与“刮眼”类似的词组,以凸显“刮眼”的书写场景和特征。

(一)“刮目”“刮膜”与“刮眼”之分析

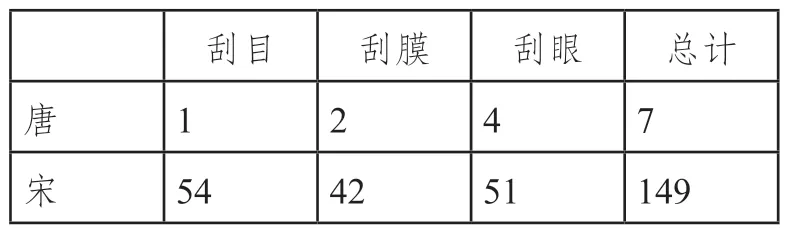

“刮目”“刮膜”与“刮眼”一样,为动词“刮”与指代眼睛的名词组合而成,这三组词的使用频率在宋代都要远高出唐代。依据北大中文系开发的“全唐诗分析系统”与“全宋诗分析系统”软件分析,三词在唐宋两代诗歌中的使用次数可见下表:

刮目 刮膜 刮眼 总计唐 1 2 4 7宋 54 42 51 149

语词的细微差别体现在使用场景上也有所不同,对应着诗人不同的书写习惯。以下分别对比“刮目”“刮膜”与“刮眼”书写场景的差别。在某些场景下,“刮目”与“刮眼”所表示的内涵相同,二者均可以用来表示山水、草木等对视觉的刺激,诸如陆游“快心逢旷野,刮目望浮岚”㉕,范成大“马群杂沓草蒙茸,刮目权奇一洗空”㉖。就“刮目”这一动作而言,使用的场景多偏向主动语态,强调诗人自身发出的动作,而“刮眼”强调被动语态,偏重于表示客观事物所带来的视觉效果。此外,“刮目”出现的书写场景多数指称的是“士别三日,当刮目相看”这一故实,此类诗例如杨万里“一别璘公十二年,故当刮目为相看”㉗,张栻“刮目看二子,一笑纾百忧”㉘等。另一词语“刮膜”在多数情况下与“金篦”组合,所指称的意涵仍未脱离“金篦刮眼术”。如黄庭坚“金篦刮膜会有时,汤熨取快术诚短”㉙,陆游“衡茅明我眼,刮膜谢金篦”㉚。综合来看,尽管“刮眼”“刮膜”“刮目”的核心词都指向眼睛,但在诗歌中使用情境所体现出的含义仍略有分别。

通过以上对比可知,脱离原始诊疗技术这一语境,借以形容客观事物给人心理感受的词语,仍旧以“刮眼”最具代表性。但整体而言,这三组词在宋代较高频率的使用,依旧能代表宋人对“刮”这一动词的喜好,进而体现宋代诗人革新语言的努力。

(二)“照眼”与“刮眼”之分析

除了沿用“刮”这一动词与“眼”进行组合外,与“刮眼”相关的修辞而表现事物带来强烈视觉效果的,在诗中表述更多的组合亦有“照眼明”。这一组合的使用频次与“刮眼”类似,在唐少而在宋甚多。如曾巩的“问吾何处避炎蒸,十顷西湖照眼明”㉛,形容水色的亮眼炫目;陆游的“百叶盆榴照眼明,桐阴初密暑犹清”㉜等,形容花朵的繁复艳丽。

“刮眼”与“照眼”二者均是以诗人主体的视觉反应,衬托客观事物带来的感受,其区别主要在于动词“刮”与“照”。试以一组出现“刮”与“照”的诗句为对比:

河朔今将到,山阳近欲行。老怀惊聚散,一酌慰平生。陋巷连墙久,长淮照眼明。到官纷讼牒,应忆此时情。(苏辙《九日三首·其三》)㉝

馀润涨龙渠,疏溜连清浐。助晓远昏山,浮秋明刮眼。渔归别浦闲,雁下沧波晚。岸北有高台,离魂荡无限。(苏舜钦《兴庆池》)㉞

碧柳红桃照眼春,绮肴芳醴集朝绅。自嫌林野疏顽迹,难预风流席上宾。(司马光《虞部刘员外(宗孟)约游金明光以贱事失期刘惠诗见嘲以诗四首谢之·其三》)㉟

翠叶金花刮眼明,薄霜浓露倍多情。谁人正苦山中醉,借与繁香醒宿酲。(刘敞《庭前菊花》)㊱

前两诗同是写水,苏辙“长淮照眼明”形容河光之长,苏舜钦“浮秋明刮眼”一句使用了两个动词,“浮”与“刮”。若是从生活体验来看,水光“照眼”是更为贴近真实感受的,苏辙诗运用了较为常见的“照眼”,而苏舜钦诗却用“刮眼”,既不符合平仄,也不符合实际,“刮”这一动作本身带有的强烈压迫感,与句首“浮秋”呼应,更加突出兴庆池水光的气势逼人。后两者都为写花,司马光诗作“碧柳红桃照眼春”,刘敞诗作“翠叶金花刮眼明”,两者都突出花朵极致的色彩对比,一是碧柳红桃,一是翠叶金花,都属于高浓度、高饱和度的色彩,在视觉上给人炫目感,而从词语使用本身来说,“刮”比“照”的动作感距离更近,“刮眼明”的程度也比“照眼明”更深,其显示的色彩浓度、视觉感受和阅读体验也更为强烈。

通过以上两组对比可以看出,从动词本身的表现程度上,“刮”比“照”所表现的动作程度更为激烈,诗中所写的事物特征也多会强调某一方面的特质,如色彩、明度、亮度等,带给人的视觉效果也更为强烈,而“照眼明”多是直言其物,如榴花照眼明、西湖照眼明等。此外,“刮眼”最初产生于“金篦刮眼”术,这一动作要求施行者和承受者具有直接接触,而“照”则不具备这一特征,“照”暗含着施行者和承受者相隔一定距离。以“刮”来形容,可以拉近客体与主体的距离。

此外,从表现对象上,“照眼明”形容的对象绝大多数为花卉、水、山、林木等,尤以与花朵连用最多,如邵雍“重惜梅花照眼明”㊲,刘攽“黄花满把照眼丽”㊳,张耒“却有黄花照眼明”㊴,陆游“百叶盆榴照眼明”㊵等,而使用“照眼”的诗句仅有少数几例,如黄庭坚“诗词清照眼,明月丽珠箔”㊶,王十朋“大字雄文照眼明”㊷。可见“照眼”出现的书写场景,大部分均是形容风景。而“刮眼”所出现的书写场景,除了花卉、山水这类常见事物外,还可与诗文、品德连用,这也是“刮眼”的使用特色之一。

再者,从写入诗歌的时间来看,“照眼明”要远早于“刮眼明”。“照眼明”最早在六朝便已出现,萧衍《子夜四时歌》中即有“阶上香入怀,庭中花照眼”㊸;而“刮眼”在诗中最早出现的应当为杜甫“金篦空刮眼,镜象未离铨”;至于将“刮眼”脱离原始语境,改变了“刮眼”这一组合最初用法而将之与山水结合的则是韩愈。

直接以“病眼”作为衬托物,如“病眼明”“病眼开”,也是宋诗中屡见不鲜的表述,用来形容事物带给人的新鲜灵动感受。如陆游“新诗欲飞动,病眼为开明”㊹,杨万里“酒边诗里久尘埃,见子令人病眼开”㊺。若比较“病眼开”与“刮眼明”,从二者在诗中出现位置来看,“病眼开”既可出现在一联中的句首,也可以出现在句末。当出现在句末时,“病眼开”之前有具体所指对象。而“刮眼明”则几乎都出现在句末,位于其前的是带来“刮眼明”效果的具体对象。也即“病眼开”更偏重诗人主体主动发出的动作,强调主体性,而“刮眼明”更强调客观事物给诗人主体带来的刺激感受,诗文犹如金篦,能令“病眼”顿开。这是“刮眼”这一组合与“病眼开”的细微差别所在。

饶有意味的是,若结合诗人本身的患病经历来看,惯用“刮眼”的几位诗人,均在诗中记录自己曾患眼疾,如刘敞曾在诗中提及身患眼疾时“玄黄迷宇宙,明晦错乌蟾”㊻,彭汝砺“病眼昏昏长似雾,不堪频泪欲分襟”㊼,司马光“昏花病目不自惜”㊽等,可见对于“刮眼明”这一词汇组合的使用,除了受到韩愈诗歌语言的影响,以及“金篦刮眼术”在宋代的成熟与流行外,很有可能也与诗人自身的患病体验相关。

通过对比,可看出“刮眼”一词的书写情境:多位于句末,连用的对象除山水之外,也可用于表达诗文,用以表示客体对诗人主体的鲜明刺激感。从“照眼”到“刮眼”,与眼睛所搭配的这一动词和使用场景,实际上已发生位移。

四、余论:从“刮眼”看宋人的词语革新及以身观物

“刮眼”一词在观物书写中的使用情境与独特意义,体现出宋人革新诗歌语言的创作观念。“金篦刮眼术”产生之初,作为一种治疗眼病的医疗技术,并未成为诗歌语言。中晚唐起,由杜甫、白居易将“刮眼”写入诗中,此时“刮眼”一词在诗歌中的使用场景,除了有对技术的直接描写外,也有直接援引佛教典故,用以形容去除障碍。但此时,对“刮眼”的书写多还未能脱离原始语境,其意义也仍旧是眼病治疗技术这一含义。“刮眼”自韩愈开始其意蕴在获得扩容的同时也变得具有象征意义。对“刮眼”一词的使用在宋人笔下得到发扬,进而成为比“照眼”程度更强烈的诗歌语言。这可以视为诗歌日常化波及诗歌造语的产物,也是宋人造语力求“陈言务去”的体现。所谓“不是胸中别,缘何句子新”,宋人将山水、道德等物与“刮眼”连用,更关联着宋人以自身身体经验,将其他题材熔铸为诗歌语言的创新。

循“刮眼”而推及与之相关的“照眼”“病眼开”等词语,此类词语在唐诗中使用极少,到了宋诗中数量却有大量增长。这类以“眼”作为中心的词语在宋诗中的大量使用,意味着宋人在观物时对身体感受的记录。诗人在观照风景或阅读诗文时,采取了一种主观在场的记录视角,以万象入眼的意识将山水诗文纳入眼中心底,由此可看出宋人在观物时表现重心的倾斜及宋人观物方式的改变。唐代诗歌中,描写山水而且在诗中直接说明景色入眼的诗句,数量较少。杜甫虽有“感时花溅泪,恨别鸟惊心”㊾,以诗人之心融入观者的主观情感,暗示诗人在场观物的主动性,但实际上作为观赏者的诗人和作为观物器官的“眼睛”,此时仍处于诗歌文本背后,并未被诗人明确写入诗中。

宋人在张扬主体性和自身感受的同时,以自身身体作为参照物,在描写客观事物时注重以主观的反应作为铺垫,甚至形成以身体反应评价的一套标准,形容诗文之清新谓“病眼开”,提到人物俊才则以“刮目看”。尽管“刮眼”一词产生于“刮目相看”这一古老故实的语境,但在宋人笔下,对“刮眼”“照眼”等语词的使用偏好已经体现出对主观体验的关注,这种注重身体经验的方式,可以视之为一种主动的以身观物。宋代在书写山水、诗文之时,以“刮眼”“病眼开”“照眼明”等一系列词语标识主观参与和主动在场,在宋诗中“照眼”成为一种普遍性的观物眼光,即万物皆可入眼。

由“刮眼”推及开来,“病眼开”“照眼明”等一系列以“眼”为中心的描述,体现出宋人将身体部位作为参照物,以主观反应描述客观事物的观物方式变化。观物书写中所呈现的诗人主观反应,通过类似于“刮眼”“照眼”这类词语得以实现。此类观看方式的革新,体现出一种“以身观物”的倾向㊿。不独山水,在寄赠诗中形容诗文时,宋人也多形容诗文、绘画可“刮眼明”,人物才俊可使“病眼开”,万物皆可“照眼”,皆可“刮眼”,皆可使“病眼开,”这几乎成为一种惯用的溢美之词,近似为一种凝定了的语言符号,成为了以身体话语形容感受的固定话语。此类语言表达习惯的背后,意味着诗人在观照外物的同时,有意识地以自我的主体视角为切入,以万象在我的意识将外物涵于胸中,主体的主动性已大为增强,宋人对待外物与世界的这种主动心态,为以诗眼观物而将万物收入诗材的创作思维,提供了必要的前提。

注释:

① 依据北大中文系开发的“全唐诗分析系统”“全宋诗分析系统”软件进行检索,“照眼”一词在唐诗中仅有11例,在宋诗中却有357例。考虑到唐宋诗整体的数量差异,“照眼”一词在宋诗中的出现比例也远高于唐代。

② [宋]欧阳修撰,刘德清、顾宝林、欧阳明亮笺注:《欧阳修诗编年笺注》,中华书局2012年版,第424页。

③ [宋]苏轼撰、[清]王文诰辑注、孔凡礼点校:《苏轼诗集》,中华书局1982年版,第900页。

④ 依据北大中文系开发的“全唐诗分析系统”“全宋诗分析系统”进行检索,“刮眼”一词在唐诗中的出现次数为4次,在宋诗中的出现次数为51次。

⑤⑲⑳㉓㊱㊻㊼ 北京大学古文献研究所编:《全宋诗》,北京大学出版社1998年版,第2399、5923、5940、10631、5940、5852、10541页。

⑥ [清]吴之振等选:《宋诗钞》,中华书局1986年版,第121页。

⑦ [唐]王焘著、王淑民校注:《外台秘要方》, 中国医药科技出版社 2011年版,第353页。

⑧ 相关观点可参见《古典文学知识》2021年第6期《钟振振教授答疑信箱》,第86-88页,文中据宋人曾慥《类说》卷60《拾遗类总》的记载:“金篦刮膜:魏文帝病眼,令华佗以金篦刮膜”,推定金篦刮眼术可能出现的最早时间。考虑到宋代文献晚出,此文又以《周书》中记载的金篦刮眼术为据,推断这一技术北周时期当已真实存在。相关史料见[宋]曾慥编纂,王汝涛等校注:《类说校注》(下),福建人民出版社1996年版,第1787页。。

⑨ [宋]李昉等编:《太平广记》卷112,中华书局1961年版,第773页。

⑩ [唐]白居易撰、谢思炜校注:《白居易诗集校注》卷24,中华书局2006年版,第1923页。

⑪ [唐]李商隐撰,刘学锴、余恕诚著:《李商隐诗歌集解》,中华书局2004年版,第936页。

⑫ 宗文点校:《涅槃经》,宗教文化出版社2011年版,第127页。

⑬㊾ [唐]杜甫著、[清]仇兆鳌注:《杜诗详注》,中华书局1979年版,第1715、320页。

⑭ [清]彭定求等编:《全唐诗》,中华书局1960年版,第8755页。

⑮ [唐]韩愈著,方世举编年笺注,郝润华、丁俊丽整理:《韩昌黎诗集编年笺注》,中华书局2012年版,第555页。

⑯ 参见周裕锴:《痛感的审美——韩愈诗歌的身体书写》,《北京大学学报》(社会科学版)2017年第1期。

⑰㉞ [清]吴之振等选,[清]管庭芬、蒋光煦补:《宋诗钞·宋诗钞初集·沧浪集钞》,中华书局1986年版,第170、121页。

⑱㉒㉟㊽ [宋]司马光著、李之亮笺注:《司马温公集编年笺注》,巴蜀书社2009年版,第371、410、493、208页。

㉑㉙㊶ [宋]黄庭坚撰、刘尚荣点校:《黄庭坚诗集注》,中华书局2003年版,第1753、676、1423页。

㉔ [宋]陆游著,钱仲联、马亚中主编:《陆游全集校注》(第六册),浙江教育出版社2011年版,第263页。

㉕㉚ [宋]陆游著,钱仲联、马亚中主编:《陆游全集校注》(第七册),浙江教育出版社2011年版,第487、123页。

㉖ [宋]范成大著、辛更儒点校:《范成大集》,中华书局2020年版,第235页。

㉗㊺ [宋]杨万里撰、辛更儒笺校:《杨万里集笺校》,中华书局2007年版,第962、279页。

㉘ [宋]张栻著、杨世文点校:《新刊南轩先生文集》,中华书局2015年版,第723页。

㉛ [宋]曾巩撰,陈杏珍、晁继周点校:《律诗·西湖纳凉》,见《曾巩集》卷7,中华书局1984年版,第109页。

㉜㊵㊹ [宋]陆游著,钱仲联、马亚中主编:《陆游全集校注》(第二册),浙江教育出版社2011年版,第319、319、319页。

㊲ [宋]邵雍著、郭彧整理:《邵雍集·伊川击壤集》,中华书局2010年版,第261页。

㊳ [宋]刘攽撰、逯铭昕点校:《彭城集》,齐鲁书社2018年版,第156页。

㊴ [宋]張耒撰,李逸安、孙通海、傅信点校:《张耒集》,中华书局1990年版,第493页。

㊷ 梅溪集重刊委员会编:《王十朋全集》,上海古籍出版社1998年版,第552页。

㊸ 丁福保编:《全汉三国晋南北朝诗》,中华书局1959年版,第1315页。

㊿ 参看董赟:《宋人对世界的实用性观照与诗歌制作新方式》,《新国学》2021年第1期。文中认为宋诗中涉及到“诗材”“诗料”的书写,可以明显感受到“面对自然产生的各种心理经验都被限制在‘理’的区域中,以身观物”。