新农村背景下农居研究

——以贵州地区为例

2023-03-16马华路

马华路

(西南交通大学建筑学院,四川 成都 611730)

0 引言

随着国家乡村振兴战略的提出和实施,人们的生活水平和审美能力也在提高,而生产生活方式的转变使得传统农居已经不能适应和满足新的需求。目前已有很多学者对传统农居改造和现代生活融合进行了研究。周晨阳[1]通过引入模块化的设计方法,利用模块组合提供“菜单式”的供应机制来满足当今产业农居的复合功能需求。宋光照[2]从成都平原传统村落和农村新型社区中的邻里交往空间入手,总结交往空间的变化和存在的问题,并提出成都平原农村新型社区邻里交往空间的设计原则和策略。郭冰洁[3]调查了川南古蔺县白马村11 个自然村落,探索总结一种可以满足当地村民现代生活需求又可以兼顾传统民居风貌的民居改造设计体系。徐聪[4]以河北平石头村民居改造设计为基础,通过调研和实践工作对民居功能更新策略和方法进行讨论和总结。本文通过贵州地区的传统农居和新农居的对比,总结出农居的变化和未来发展趋势。

1 案例对比

1.1 闵子溪村土家族“一”字形农居

1.1.1 建筑类型

闵子溪村位于沿河县夹石镇北部区域,至今为止已经存在有600 年历史,主要居民为土家族。村落后为成片的古树群,村落前为宽阔的田野,村落有多条交错石砌巷道。

建筑以“一”字形布局,建筑功能较少且较为紧凑,由堂屋、卧室、厨房、院坝等组成,每家自成一体。建筑多为旧时的土家木结构建筑,呈组团状,保存较好,沿公路两侧有少量砖混建筑。而在建筑技艺方面,传统建筑为纯木结构建筑,以当地的杉木作为建筑承重构件的主要用材,以木板为壁,有单吊式、双吊式、四合院式等不同形状,整个结构不用钉铆,建筑构件均为木材。整个建筑采用穿斗式工艺进行构建,除居中的栋檩外,瓜柱全部落在锁扣枋上,这样可以起到更好的固定效果,穿枋全部穿过期间所有的瓜柱[5]。

1.1.2 建筑空间

建筑多为“L”形或“一”形布局,由正房、厢房、偏房、院坝构成。正房常见为三大间,中间作堂屋,设香火(神龛),主要的作用包括祭礼、喜庆、聚会等。左右两间则通过木板隔为两小间,前面的一间主要是用于饮食和休息,而后一间为卧房。

1.1.3 生活模式

在房间的内部一般是父母在左,儿媳在右,兄弟分居后,兄嫂住左边,弟媳住右边。卧室上面设置木楼或竹楼,可存储各种杂物;屋前留一块空地作为晒粮和邻里交流等空间。对应的两侧可根据需要添建一间房,不过应该控制其高度低于三间正房。牛栏习惯建在屋前、屋后或屋侧,如图1 所示。

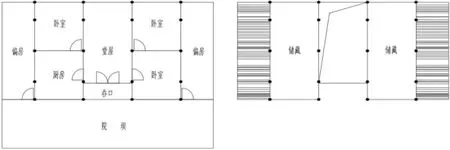

图1 闵子溪村土家族“一”字形农居平面

1.2 下坝村三合院民居

1.2.1 建筑类型

下坝村是一处与自然山体融为一体且留有历史遗存的典型传统村落。下坝村位于后坪乡集镇西面,紧邻集镇。下坝村至今已有200~300 年历史,主要为土家族。

下坝村主要居民为土家族,因此下坝村的建筑布局和特色主要延续土家族的特点。总体朝向为坐南朝北,每座民居都自成一体,整个村落建筑相对集中,耕地与居住用地分开。

在建筑技艺层面,村落房屋建筑大多为木构建,木装修,建成年代在清末和民国年间。传统建筑结构均为穿斗式小青瓦悬山顶结构。总体上看单体建筑的规模不大,不过其中的装饰结构依然很丰富全面,主要包括木雕、石雕等,做工很精细,线条流畅。

1.2.2 建筑空间

建筑单体以“四合院、三合院、L 型、一型”民居建筑为主,由正房、厢房、廊道或者朝门组成,主要分布在村落中间地带。建筑平面多为合院式,院落优势带有高差,借助高差形成错落的两层建筑,三合院由正房、厢房构成,布局合理、紧凑,且家家自成一体。主体建筑面阔主要为三间,门窗饰以龙、凤、麒麟、桃、石榴、花草、耕作和田字格等吉祥图案。

1.2.3 生活模式

主体建筑外面多做有一个廊道,作为住户交通和交流的场所,许多人家建厢房,厢房多依据地形形成吊脚,底下一层可以作为猪牛圈和堆放杂物。正房左右两侧两间为主卧室,主要是有重要地位的老人或者家主居住,中间开间为客厅和厨房的功能,主体建筑两侧的厢房为客房和杂物间两间组成,符合传统合院建筑中厢房稍次一级的形制,如图2 所示。

图2 下坝村三合院农居

1.3 播潭村杨氏自宅新农居

1.3.1 建筑类型

播潭村在黔中地区的惠水县雅水镇东南部。辖内6个自然村及7 个村民小组,有约300 户农业户数共1456 人,汉族和布依族混居,以布依族为主,典型的布依族聚居村寨。

布依族传统建筑以木质结构为主体,采用干栏式的楼居多层坡顶建筑,有冬暖夏凉的特点,能够适应当地的气候。有些地区缺少木材也会适当采用其他材料作为辅助建材,有用石头作为建筑围护的例子。

1.3.2 建筑空间

播潭村传统建筑为布依族吊脚楼,木质结构借助阶梯状地基而分为三层,下层作储藏和养殖空间;中层为主要使用空间,作为日常生活居住空间;上层为辅助空间。吊脚楼一层上有半间落地,形成阶梯状,建筑形同“厂”字。建筑结构与围护墙体全为木材,一层墙体围护为格栅或土坯墙。

杨氏农居主体分为左右一新一旧两栋建筑,旧的建筑为木结构的传统吊脚楼,新建筑为20 世纪90 年代所建的现代砖混平顶楼房,砖混楼房分为三层,主要就是居住作用,而吊脚楼两层主要是枫香染作坊。旧的建筑平面形制延续了传统民居吊脚楼,呈“一”字形,正房中间都设有堂屋。杨氏农居中的院坝空间,可以用于晾晒、产品加工和饲养家禽,也是交流娱乐的空间。传统农居中底层作为牲畜圈养空间,常常将旱厕常常搭在院落旁边,与牲畜挨着的地方,新建房屋中取消了圈养空间,将牲畜圈舍搭在院子边,与居住空间分离,形成“L”型或“U”型的半围合院落。

1.3.3 生产生活模式

杨氏自宅农居(图3),一家5 口人,家里营收手段产业只有枫香染业,每天工作时间12h 以上,而当地除了枫香染行业也有农作物的种植。杨氏家中只有女儿和他从事枫香染工作,也有来学手艺的徒弟跟杨氏一家一起工作生活。

图3 杨氏自宅一二层平面

自宅主体的一新一旧两个部分,旧的吊脚楼部分主要承担枫香染的各种工序,枫香染的主要制成品是蓝底白花的纺织品,将枫树树脂与牛油混合后熬制形成枫香油,作为防染剂,利用刷子或者毛笔等工具将枫香油绘制在布料上,晾干后用蓝靛草的染液反复上色,着色结实后用水煮脱脂,晾干后就成了蓝底白花的枫香染。院落空间是晾晒和染制的作用,一层室内有烧水房为了褪油工序,二层有画室和展厅,二层的走廊也有晾晒和染制的功能,展厅空间占据中间和一侧两个开间,主要是为了接待和作品展示,画室为最重要空间进行图案的绘制。

1.4 3 个案例的对比

贵州铜仁“一”字型农居和铜仁三合院农居都属于土家族传统民居范畴,建筑形制类似于北方地区的合院建筑。杨氏自宅在贵州布依族传统吊脚楼的基础上为了满足生产生活一体性的需要自行扩建一栋建筑,并在一新一旧两栋建筑上进行了产居功能的重新分配组织。

3 个案例虽然属于不同的民族、不同建筑类型,但是其中建筑的开间形制和房屋主次秩序有共通的地方,都附带有院坝。商品经济不发达时候,每家都需要有专门存储粮食的地方,随着商品经济和现代经济与生活理念的普及,储存粮食的空间已经不再常见。除了粮食储存空间,传统农居常见还有禽畜的饲养空间,这部分空间也没有那么普遍了。

贵州铜仁地区基本都是农业为主的农居,而杨氏自宅已经形成了产居一处的复合农居,前两者主要生产生活空间分离而后者产居同在自宅内。乡村振兴以产业发展为核心,两种不同的生产生活方式影响了不同的农居形态和建设方向,以产业为导向,可以推动乡村产业升级,消除城乡在居住和生活品质上的差异,从而实现所提倡现代化田园人居[6]。综合考虑乡村产业规划下的农居建设才能形成可持续的生态的乡村。

2 结语

乡村振兴以产业振兴为核心,农居规划建设中乡村的居住和产业发展的关系更加重要。产业空间的设置要跟随地区政策且优化产业流程来更好的划分,保证居住与生产不相互打扰又能有方便的联系。新农居为了更好的适应居民的生活需求,农居内部对于生产生活功能的划分可以参考成熟的干湿、动静、洁污分区等理论,对农居内部功能进行科学分区,形成合理的流线。农居建筑也要适当的选择材料和新技术,将现代建筑材料和技术与传统农居风格和建筑文化结合形成传承延续,才能使新建设的农居成为历史积累和风俗文化的新载体。对于一些清洁能源的引入可以根据情况适当采用,如雨水收集系统、沼气发电技术等,可以让新农居更加绿色环保。