嵌合多孔海绵基底的南方多雨平原河网地区空间规划布局探索

——以顺德乐从北围片区概念规划为例

2023-03-14刘小艳

刘小艳

深圳市雅克兰德设计有限公司 广东 深圳 518067

近年来,全国各地海绵城市建设热潮不减,各类指导意见、技术指南、指标体系等纷纷出台,试点城市名单不断扩展,财政补贴与投资额度不断加码,但我们仍逃不开“水旱成灾”的魔咒:这边厢,“百年一遇”乃至“千年一遇”的极端降雨愈趋频繁,重金打造的海绵城市仍面临“城市看海”的尴尬;另边厢,大水库、大江大河干旱见底的消息频繁见诸报端。

正是在频繁遭遇“城市看海”的困境下,我国的海绵城市建设理论逐步发展并日趋成熟起来。

1 海绵城市理论梳理

2014年,我国住房城乡建设部印发的《海绵城市建设技术指南》中,将海绵城市定义为:“城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的弹性,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水释放并加以利用。”海绵城市的建设途径既包括对城市原有生态系统的保护与修复,也包括低影响开发。该指南还明确指出,“海绵城市建设应统筹低影响开发雨水系统、城市雨水管渠系统及超标雨水径流排放系统”。

但在《海绵城市建设技术指南》中,绝大部分篇幅都用在对低影响开发雨水系统构建的全方位指导上,且建议各地低影响开发雨水系统构建将年径流总量控制作为首要规控目标,亦即首要考虑将径流蓄存或消解在场地内。这似乎更贴合北方少雨地区的诉求,它们的土壤条件更能吸水、渗水,它们也更迫切需要对雨水进行蓄存及资源化利用。而对于引发雨涝灾害的关键因素——暴雨径流峰值,指南仅简单带过,它指出“低影响开发设施一般对中、小降雨事件的峰值消减效果较好,对特大暴雨事件,虽仍可起到一定的错峰、延峰作用,但其峰值消减幅度往往较低。因此,为保障城市安全,在低影响开发设施的建设区域,城市雨水管渠和泵站的设计重现期、径流系数等设计参数仍然应当按照《室外排水设计规范》中的相关标准执行”,“低影响开发雨水系统是城市内涝防治系统的重要组成,应与城市雨水管渠系统及超标雨水径流排放系统相衔接”[1]。而对于暴雨时的径流峰值如何消减,超标雨水径流排放系统如何设置,如何与低影响开发雨水系统衔接,指南并没有给出详细的实操指导建议。所以即便达成了海绵城市建设目标的年径流总量控制之后,我们还是陆续见证了各地雨洪系统在面对超标降雨时,是何等地不堪一击。以郑州为例,年均降雨量为542.15mm,其海绵城市年径流总量控制目标为75%,对应的设计降雨量为22mm[2],意思是要控制22mm以内的降雨量,以便将全年75%的雨水径流吸纳掉而不外排。再看2021年的郑州特大暴雨,3天累积降雨量449mm,下了全年82.8%的总雨量,小时最大雨强201.9mm,几近达到其海绵城市规控标准的10倍,在无适配的城市雨水管渠系统及超标雨水径流排放系统的前提下,其现有海绵体的吸纳量是远远不够的,无处容身的雨水最终积涨成灾,带来惨痛经历。

2 南方多雨平原河网地区海绵城市规划策略探索

佛山是典型的南方多雨地区,多年平均降雨量高达1768.2mm,比郑州的3倍还多,且相关研究表明佛山进入20世纪90年代后,降雨量有递增趋势,波动性亦增强,极端降雨更为频繁,短历时暴雨频次上升趋势明显,当大雨与洪潮水顶托,极易形成内涝[3]。而佛山与北方干旱地区还有一个很大的不同之处在于,其地下水位高,土壤入渗性能低[4],土壤饱水时间快,各种海绵体很难实际发挥效用,且因地势平坦低洼不利于雨水自排,城市雨洪管理极度依赖各种电排设施[5],但在暴雨情况下,电力基础设施本身就易受灾中断,因此近年佛山频发雨涝灾害,且城市道路往往首当其冲成为水患重地,给居民出行和生活带来诸多不便。正是在此背景下,佛山地区的海绵城市建被提上了日程,相关的规划导则,规划建设管理办法等陆续出台。

因为佛山地区多基塘用地,水面率比较高,所以他们在海绵城市建设中比较常用的手法是打通基塘并开挖大型湖面来蓄纳雨水,但水面径流系数高达1.0,是混凝土及沥青路面的1.2倍,块石铺砌路面及广场的2倍,绿地的7倍[6],在满水状态下,大水面就是个大硬底,无法真正起到径流总量消减的作用;同时大型水面的蒸发量亦非常大,会极大地改变场地原有的水文循环过程,加剧雨量与雨强分配不均的现象,从而引发更大的暴雨与干旱天气。

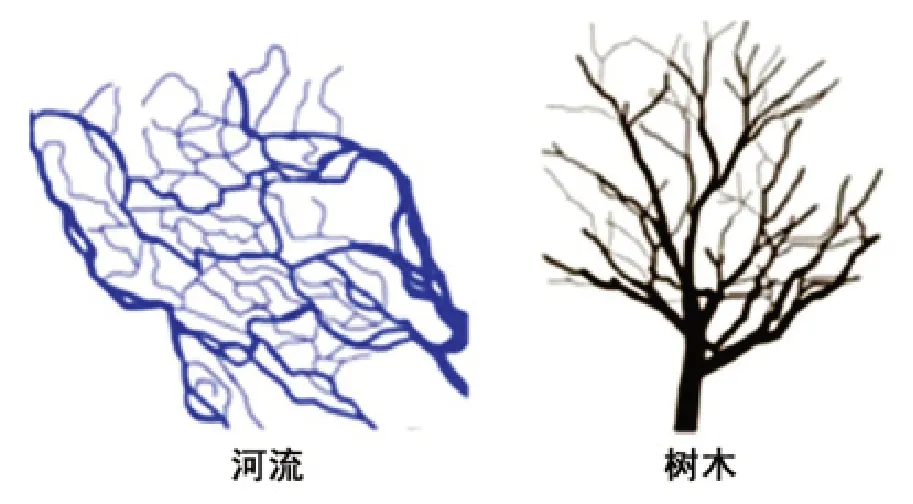

事实上我们会发现,自然界与吸水纳水相关的形态,一般都呈现出分层级分散式连通的脉络状,比如河网、树木、以及叶脉(图1)。这种形态既有连通性与均质性,可以统筹兼顾全局性;又有独立性与差别性,从而具有容错性与多样性。在低影响开发理论中,其核心要义就是最大限度地模拟自然水文,这种脉络状,便是地面水流最本原的形态,因此我们不难判断,它也是一种具有广泛应用场景的理想海绵基底形态。

图1 自然界的脉络形态

在对广佛地区多年的实地考查中,我们还发现,岭南水乡村落都有着高超的与水共生的传统智慧,它们没有开挖大水库大湖面,而是以鱼塘零星、河涌环绕的多重点状与线状措施来防范暴雨洪涝灾害。根据所处地形条件,岭南水乡村落主要有三种布局形式:第一种是小组团分散放射式格局,如佛山市三水官员村(图2),建筑依托微高岗地或台地平行于等高线布局,在建筑侧面留出多条梳式巷道垂直于等高线由岗丘坡向村前自然河涌或水塘,这些有地形坡度的巷道可以快速组织场地雨水排放,在建筑群外围以及各组团间的低洼地,则开挖了多个串式水塘,用于蓄纳雨水用作消防或生活杂用;第二种是团块状集聚河网式格局,如佛山禅城奇槎村(图3),通常位于平原地区,无快速排水的地形坡度条件,一般会在村内均匀开挖多条干支人工河涌,形成完整联系的环涌或河网,并贯通至村落外部的大河涌,建筑则以规整的行列组群式布局就近垂直于各级河涌,以实现雨水的快速排放,建筑组群间散点式分布若干水塘,用于雨季集水以满足旱灾时的灌溉需求;第三种是散点式基塘状格局,如佛山顺德海心沙岛(图4),这种形式比较少见,主要位于基围农业地区,邻近外部水道,内部有大面积星罗棋布的鱼塘,村居群组点缀于鱼塘间的塘基微高地之上,这一格局下的鱼塘充当了吸水蓄水的多孔海绵。而无论哪种布局形式,我们都会发现最靠近低洼水塘边的建筑砌筑了高台(图5),提高了建设场地的整体标高[7、8、9]。

图2 佛山三水官员村(笔者自绘)

图3 佛山禅城奇槎村(笔者自绘)

图4 佛山顺德海心沙岛(笔者自绘)

图5 水塘边的高台建筑(笔者拍摄)

从岭南水乡村落的传统雨洪管理智慧中,我们总结出了四大要点:一、分区式排放,使组织雨水排放的路径更为短捷,单点的雨水径流峰值也可大大降低;二、分散式调节,使吸水纳水的主体更多元,跟海绵最核心的价值——多孔效应有异曲同工之效;三、分层级连通,与自然界的脉络状一脉相承,便于进行雨洪排蓄的连通性统筹,实现雨洪风险的分担及多重保障;四、建筑端消解,在提高安全系数的同时,以最减省的成本,给予雨洪足够的停留空间。此外,我们还发现岭南村落的景观绿化与公共活动空间骨架正是与其雨洪排放蓄纳空间相结合展开的,由此,绿化可以得到自然雨水的滋养,实现较低成本的养护,而人的活动,也因为有水涨水退的景致变化相伴,而更加灵动丰富。

对自然水文脉络形态及岭南村落的开放式雨洪与公共空间布局密码的解锁,也启发并指导了我们在顺德乐从北围片区的规划实践,我们探索出了利用场地自然水文脉络来构建海绵城市基底形态,场地空间格局由此延展并与之嵌合的空间布局策略。

3 顺德乐从北围片区空间规划实践

3.1 北围片区的基本情况

北围片区位于珠三角腹地佛山市顺德区西北,乐从镇区南部,场地北接佛一环,西起佛山大道,东至新桂路,红线面积约2.1km2(图6)。场地南侧紧邻迳口河,是顺德水道的重要支流。场地属于典型的河滩冲积平原,河网水系密集,地势平坦低洼,标高比顺德水道五十年一遇防洪水位平均低1m以上,场地还有超过1/4的现状用地是基塘(图7)。

图6 北围区位图(笔者根据卫星图绘制)

图7 场地现状剖面图(笔者自绘)

3.2 常规雨水管网系统在北围项目应用的弊端

按常规建设思路(图8),低洼建设用地需要先填方,基塘与小河涌也要填埋成建设用地,要达成道路的防洪安全标高,以及为顺利实现地块雨水收集的场地建设标高,平均填方深度在2m以上,再加上地下雨水管渠的前期建设与后期运维成本,综合开发成本极高。此外,场地地势非常平坦,为避免地下雨水管道埋设过深,需沿线加设提升泵站,且河涌同时受珠江口潮汐水位顶托,区内雨水要排除到河涌都需要依靠电排站,这些都使得片区地下雨水管渠建设运营成本要明显高于其它有地形坡度条件的地区。另外,暴雨时收集的雨水由管渠系统收集后直排,会对受纳水体造成一定程度的水质污染。

图8 常规路下雨水管网系统(笔者自绘)

尤其关键的是,即使是超大城市和特大城市的中心城区,按室外给排水设计规范[10],也只取3-5年的暴雨强度重现期,当遭遇大于此重现期的降雨时,雨水管渠系统会很快超容量,后续雨量只能在地面低洼处蓄积成涝。而雨水管渠一般敷设于道路下方,为便利收集雨水,道路标高通常会设计得低于两侧建设场地标高,于是道路便成了城市中的低洼地所在而首当其冲成为雨涝重患地,需要依托城市道路来开展的救灾更是无从谈起,无形中加剧了灾害的影响程度。基于常规路下雨水管网系统的超高建设与运维成本,以及较低的雨洪安全保障系数,我们吸取了岭南村落的传统雨洪智慧,将开放式雨水排放通道与道路交通空间分离,结合场地内的自然河涌及洼地来构建分区分散并层级化的自然海绵雨洪系统。

3.3 自然脉络状开放雨水系统及与之耦合的片区空间结构

我们对北围片区的雨洪系统设计工作从研读场地地形地势及原始水文脉络开始。场地整体地势北高南低,东西高,中央低;在场地南侧,迳口河自西向东加入顺德水道,南部的地面雨水径流则垂直汇入迳口河;场地中央有两条小河涌自北向南纵贯,沿途垂直收集东西两部分的地面雨水径流,并最终汇入迳口河(图9)。依此层层分级连通的汇水路径,所有地块的雨水径流都能在10分钟以内进入内部河涌或迳口河,从而实现短程快速排放。

图9 场地现状地面汇水肌理(笔者自绘)

依据前文对自然水文脉络及岭南村落雨洪管理的经验总结,我们将脉络状作为其开放式雨水系统的基底形态,并遵循四大设计要点:分层级连通、建筑端消解、分区式排放、分散式调节。

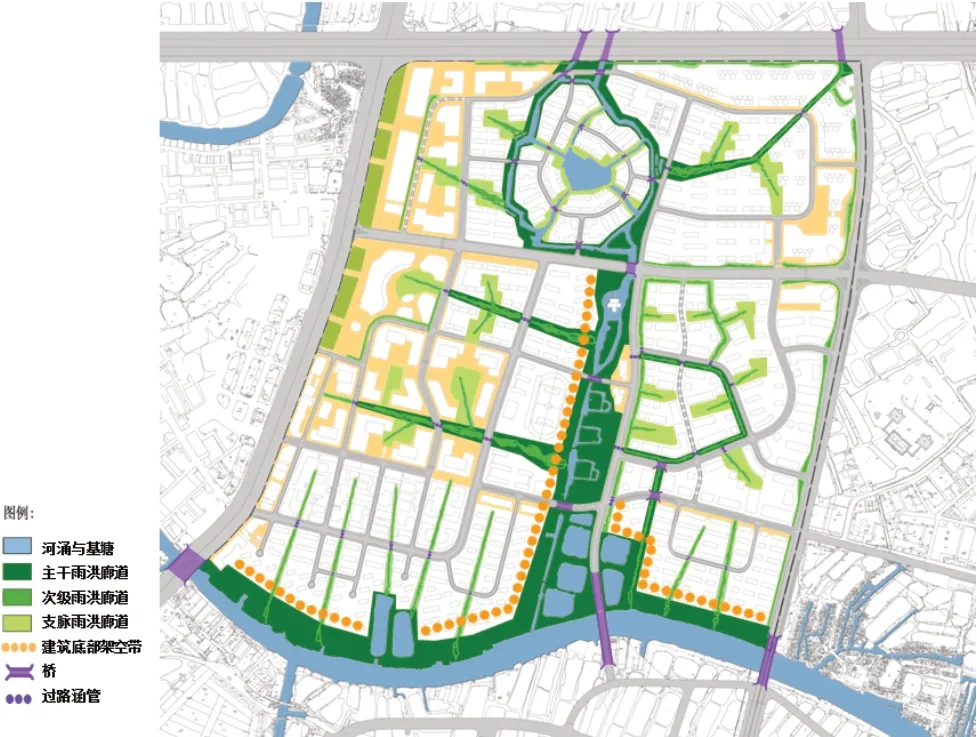

我们保留了南北与东西贯通的河涌基底,作为片区雨水排放的主干廊道,同时,考虑到超标雨水的径流排放、珠江河口顶托时的电排压力、以及对雨水水质的管控,我们给现有河涌断面两侧预留了较大的基塘与低洼地非建设区域。我们以五十年一遇暴雨的高峰3小时雨量峰值143mm为计算依据[11],按平均排水深度1.5m,推演出所需的行洪宽度大约是50m,这个值作为我们对主干雨水廊道宽度控制的低限值;我们还规定邻近这一宽度控线的建筑需抬高基底或底部架空,以更端源的低成本措施更一步提高片区应对更高重现期暴雨事件的安全系数。在主干雨水廊道内,我们对河涌的岸际断面进行了多重湿地化与植被群落的改良设计,使雨水不再直接排入河涌,而是要经过几级湿地与植被的截流与净化,再溢流或渗透到河涌,以减少初期雨水杂质对河涌水质的污染(图10,11)。

图10 主干雨水廊道断面示意(笔者自绘)

图11 场地三级开放式雨水系统与建设地块耦合布局(笔者自绘)

我们遵循场地原有的分层级汇水肌理,将片区划分为若干排水分区,在每一排水分区的中央利用洼地设置垂直并连通至南北主干河涌或东西迳口河的次级雨水廊道,对于面积较大的地块,我们继续细分排水分区并增加与次级雨水廊道相连通的支脉雨水廊道。次级与支脉雨水廊道为季节性过水通道,均采用符合海绵城市建设标准的植草沟、下凹绿地及雨水花园等形式(图12),在旱季时作为场地景观的一部分。为达成海绵城市的径流总量控制目标,我们也依排水分区对次级与支脉雨水廊道的蓄水体积进行了计算,我们以70%的年径流总量控制率为依据,对应的设计降雨量为26.7mm,按平均0.3m的蓄水深度,再按各分区集雨面积,计算出各支次级与支脉雨水廊道所需蓄水宽度约5-20m,且自端源地块到接入主干雨水廊道,所需空间宽度逐渐放大。

图12 次级与支脉雨水廊道断面示意(笔者自绘)

依托这一从支脉到次级再到主干的三级连通式雨水廊道,我们既可以满足50年一遇暴雨高峰3小时径流峰值的排放空间需求,取得比灰色雨水基础设施更安全可靠的排放效果,也可以在小雨与中雨场景下,以如自然脉络般分散的雨水廊道形态,实现多孔海绵城市的吸水、蓄水、渗水、净水功能。我们的慢行系统及景观与公共活动空间也是依托这一脉络状雨水系统布局,所以在非暴雨季节,它们一起充当了片区的特色开放空间骨架,而绿化苗木也因着雨季自然雨水的滋养,大大减省了人工养护成本。

在此开放式雨水廊道系统格局下,建设地块位于雨水廊道外侧,地块雨水由雨水廊道收集,城市道路则在建设地块外侧,并不再承担地块雨水排放功能,路面雨水则由道路下凹绿化带收集后就近接入各级雨水廊道,因此,建设地块标高在外侧可与道路齐平,在内侧则坡向低洼雨水廊道,再加上无需填埋的河涌、基塘以及低洼地,整体填方量少了近四分之一。更为关键的是,城市道路也不再是城市中的最低标高所在地,从而摆脱雨涝时最先被淹的命运,真正发挥城市防灾生命线的功能(图13)。

图13 场地与道路及雨水系统的高差关系示意(笔者自绘)

4 结语

在极端降雨与极端干旱天气并存的当下与未来,对于多雨的南方地区,仅满足了建筑与小区、城市道路、城市绿地与广场的径流总量控制的海绵要求绝不足以使我们高枕无忧,特别是河口冲积平原地区,比如珠三角,杭州湾等,还将面临全球气候变暖可能导致的海平面上升引发海水倒灌的另一重威胁。对于这类地区,应尽快将径流峰值控制及超标雨水排放纳入规控目标,并以系统性思维,建立以海绵设施工程技术为基础,与场地自然水文肌理相契合,与城市道路空间相分离的开放式连通性雨水廊道系统。另外,还可将城市的绿化景观和开放空间系统与此雨水廊道系统进行嵌合设计,进一步减省城市景观维护成本,并最终营造出富有水乡气息的季节景致变幻的空间结构与环境基底。