以国子器为例浅论春秋战国时期礼崩乐坏现象

2023-03-13曹胜男

曹胜男

(齐文化博物院,山东 淄博 255400)

0 引言

齐国为周王朝分封的姜姓诸侯国,曾为春秋五霸之首,战国七雄之一,疆域辽阔,制度完善,并且有着森严的等级秩序,其国君、卿大夫等亦有着相对严格的丧葬制度。《左传》记载:“国之大事,在祀与戎。”国家统治者尤为重视祭祀之礼,因为祭礼是维护其统治的重要保障,也是贵族们强化宗子权利的有力手段。青铜礼器作为祭器被赋予礼治的功能。春秋战国时期讲求“事死如事生”的观念,贵族们去世后亦会按照生前的身份地位将所用之器陪葬,陪葬礼器的种类及数量则代表了墓主等级的高低。

在齐国八百余年的政治生涯中,从西周初年到东周春秋中期,其等级制度逐渐规范并趋于稳定,东周春秋中期到战国初期等级秩序逐步遭受破坏,到战国晚期等级秩序呈现崩溃混乱的局面。战国时期由于阶级关系的重新组合,等级关系受到冲击,出现了所谓的“礼崩乐坏”的局面。“礼崩乐坏”指《周礼》得不到实施,礼乐、社会等级制度等的崩溃和瓦解。①

1956年在临淄故城南尧王村发现一组青铜礼器,经修复处理后16件相对较完整,包括8件鼎、6件豆、2件壶,另外还有一些簋形器残片以及器物足等已无法复原。②青铜鼎的器盖及器壁铸有铭文“国子”二字,说明墓葬应为春秋晚期至战国早期齐国显赫世族国子之墓,因此本文中称此组器物为“国子器”,现藏于山东博物馆。

1 国子器信息描述

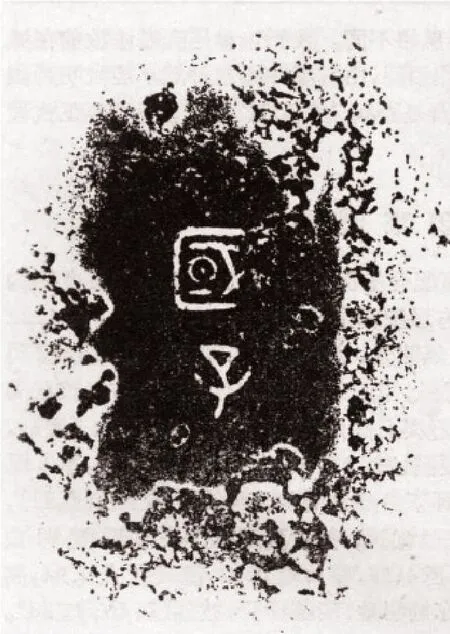

国子鼎(图1),8件。通高33厘米,口径27.8厘米,足高11厘米,为列鼎。鼎盖较平,盖面微微上鼓,盖中间置有一个半环形纽,半环形纽周围饰有三个长方形扁平片状纽,器盖放置时可将其作为盘足。子母口,器口两侧有对称的长方形附耳。深腹且略鼓,下腹内收,圜底近平,腹中部饰有凸弦纹一周。下置三个蹄形足,蹄足较矮。在器盖以及内底铸有铭文“国子”,铭文为阴文(图2)。

图1 国子鼎

图2 铭文“国子”

国子豆(图3),6件。通高40厘米,盘径25.1厘米,底径18.8厘米,浅盘,呈圆形。豆柄细高,柄上有弦纹三组。圈足呈倒置喇叭口状,接地处有折阶。

图3 国子豆

国子壶(图4),2件。通高47厘米,口径13厘米。小侈口,短颈,溜肩,圆腹,两肩置有对称铺首衔环,矮圈足。

图4 国子壶

整组器物中的同类器物形制、纹饰及大小基本相同,器壁较厚,造型雄浑庄重,呈现出列鼎制度。青铜鼎盖面上的半环纽与曲尺形片状纽的组合,多见于齐国铜器却少见于其他诸侯国,堪称齐国铜器的地方特色之一。③

2 世族国氏之源起发展

国氏,姜姓,为周天子策书封官授爵并世袭的齐国上卿,其明确的世系开始于懿仲,与齐国的高氏一并号称“天子二守”。春秋时期周天子封姜姓国氏、高氏于齐国,共同辅佐诸侯姜姓守护治理齐都临淄,其族世代为齐国上卿,《左传·僖公十二年》:“王以上卿之礼飨管仲,管仲辞曰:‘臣,贱有司也,有天子之二守国、高在。若节春秋,来承王命,何以礼焉?’”杜预注:“国子、高子,天子所命为齐守臣,皆上卿也。”并且凡是国家政务,国氏、高氏均可与吕氏共同裁决。《史记·姜太公世家》记载:“傒与国氏,实为内主。”齐桓公时期,相国管仲推行“三其国,五其鄙”的政策,将齐国都城临淄分为21个乡,桓公治11乡,国子与齐国另一位上卿高子则各领治5乡。而且齐国军队编为三军,有中军之鼓、高子之鼓、国子之鼓,在战争时国子可以统领齐国1/3的军队,享有军权。由此可见,国氏在齐国的地位异常显赫,并且是掌握实权的。

国庄子归父为懿仲之子,齐昭公时期的主政大臣,曾代表齐国国君参与诸侯会盟、出使鲁国等,其地位极高。上海博物馆藏齐太宰归父盘有铭文“齐大(太)宰归父”。《左传·僖公·僖公三十三年》记载:“齐国庄子来聘,自郊劳至于赠贿,礼成而加之以敏。臧文仲言于公曰:‘国子为政,齐犹有礼,君其朝焉。臣闻之,服于有礼,社稷之卫也。’”由此可见,此时的齐国礼仪秩序是非常规范有序的。

国武子佐为国庄子归父之子,历齐国三代之君,分别为齐惠公、齐顷公、齐灵公,在任期间多次参与会盟、出访诸侯、率军出征等。台北故宫博物院藏国差瓿中有铭文“国差”,国差即国佐。

国景子弱为国武子佐之子,于齐灵公、齐庄公、齐景公时期当政,另有景公时期的国惠子夏、国书和国观。综上所述,上卿国氏在齐国的政治、外交、军事等方面都是姜齐世族中地位显赫的世族。

根据专家推测,临淄尧王出土的国子器应为国景子国弱的随葬品④。汉代学者何休注解《春秋·公羊传桓公二年》记载:“礼祭,天子九鼎,诸侯七,卿大夫五,元士三也。”也就是说,按照周礼规定,天子殉葬用九鼎,诸侯殉葬用七鼎,卿大夫殉葬用五鼎,元士殉葬用三鼎。国景子弱的级别为卿大夫,按照礼制只能用五件鼎陪葬,但这组国子鼎有八件,规格仅次于周天子,大大超过了周礼的规定,打破了当时的随葬制度。这种现象在反映国景子弱权势和地位之高的同时,也反映出了周王室的衰微、地方诸侯政权的没落,以及大夫专权的“礼崩乐坏”现象。

3 礼崩乐坏现象的根源与实质

周朝建国以来实行封建制,《左传·僖公二十四年》中记载:“周公……封建亲戚,以藩屏周。”为了维护其统治,周王朝强调道德教化,以便通过制礼作乐来稳定其社会阶层秩序。各分封国要在政治、经济、军事等方面依照礼制向周天子尽诸侯之义务,各王公贵族和庶民也都要秉承礼仪,同于教化。周王朝从而达到了一个稳定的社会状况,建立了礼乐制度和以此为支撑的和谐社会,因而孔子一再歌颂周礼之美。

在西周时期,国家秩序已经具备了相对完备的理论架构,并且在王官制度、乡遂制度、军事、教育、田赋、刑法等方面于一定程度和范围上进行了社会实践,而此时的秩序建设则是以封建、宗法和礼乐为基础的。封建是指封土建国,统治者将宗室成员、开国功臣以及前朝归顺贵族分封到各地而建立诸侯国,从而巩固王朝势力以维护王权。宗法是指王朝以宗族为根本,依靠血统来巩固和延续政权,是一种姻亲相携、代代相传的政治制度。封建和宗法两者是相辅相成的,而宗法是封建的主体和根本。在此政治制度下社会人群出现了复杂的等级关系,即从国君到诸侯公卿,再至庶民、奴隶。为了维护这种等级社会的和谐有序发展,周王朝强调礼乐教化。因而说周朝的社会秩序建立在礼教之上,所以后人常称周朝的社会治理模式为“礼治”。周的礼制完备而又复杂,国家、宗族和个人的一切行为都包含其中,其种种的礼仪规定又与封建、宗法制度相配合,从而构成了一套等级森严、规矩繁复的社会秩序。

周朝礼制的范畴非常广泛,包含政治制度、国家律法以及社会生活等,是政教合一的一种礼仪制度,它是周王朝重要的治理之道和社会基础。到战国时期,战争的加剧、生产力的大幅度提高等致使生产关系有了相应的变化,国家制度也随之发生变化,宗法分封转变为专制官僚,这一时期各诸侯国、士族卿大夫的地位急剧上升,权势也不断扩张,礼制上的僭越直接反映出了周王室的衰微,礼乐征伐自天子出成为礼乐征伐自诸侯出,甚至自贵族大夫出,出现了“政在家门”的现象。再加上封建制度本身的局限,也埋下了分崩离析的祸患。受到分封的诸侯在有了自己的宗室子民和自己的土地后,逐步形成自身根基,维系王室与诸侯的血缘宗法关系也大大地疏远了,诸侯与诸侯之间甚至是与王室之间有了各自的社会秩序,为礼崩乐坏的社会现象做了铺垫。顾炎武在《日知录》卷一三《周末风俗》中言:“春秋时犹尊礼重信,而七国则绝不言礼与信矣;春秋时犹宗周王,而七国则绝不言王矣;春秋时犹严祭祀、重聘享,而七国则绝无其事矣;春秋时犹论宗姓氏族,而七国则无一言之矣;春秋时犹晏会赋诗,而七国则不闻矣;春秋时犹有赴告策书,而七国则无有矣……邦无定交,士无定主。”⑤意思是说春秋时各诸侯尊重周王,仍重周礼,重视祭祀和国与国之间的聘享……到战国时,便没有这些了。

春秋战国时期礼崩乐坏主要表现在两个方面:一是礼法制度的破坏,二是礼法观念的破坏。

礼法制度的破坏主要分为两方面:一是为上者自坏,二是为下者僭越。为上者自坏事例如骊山之乱,周王自坏周礼立储制度。这场血腥的政治斗争祸起于周幽王宠幸褒姒,废掉原皇后申氏,进而废掉申后所生的太子宜臼,将褒姒所生的儿子伯服立为储君,极大地伤害了太子、申后及其母国申国的政治利益。为了夺回宜臼的王位继承权,申国便与西北少数民族——犬戎部落勾结发动政治叛乱,公元前771年周幽王在一场宫廷政治斗争中被杀死在骊山脚下。另一事例为三家分晋,周天子承认晋国分为韩、赵、魏三家,周天子失去对诸侯的控制。为下者僭越表现为公元前704年楚国自封为王、郑国射王中肩等事件。在仪式、器物、乐舞等的使用方面本是有严格的等级制度的,春秋时期鲁国的士大夫季氏却在家中享用只有天子才能享用的八佾(八行八列)之舞,属于礼制的僭越,孔子看后说:“是可忍孰不可忍。”可见旧有的礼法制度遭到了严重的破坏。

礼法观念与礼法制度是密不可分的,在立法制度破坏的同时,礼法观念也已发生了深刻的变化。如楚庄王问鼎和秦武王举鼎事件,象征王权的鼎被诸侯随意搬弄。原有的周礼当中,王与诸侯、诸侯与大夫之间规矩繁复,如诸侯每年都要向周天子朝贡,但是春秋战国时期有明确记载的诸侯朝贡天子只有3次,诸侯之间的相互朝见却有43次之多,都是弱国朝见强国,诸侯不再向周王履行朝贡义务,而只有世间的霸主。人们心中的礼法观念已经日渐衰微,直至殆尽。

综上所述,礼崩乐坏的根源和实质:一是封建诸侯落地生根,宗法制度失去了约束;二是各阶层自我意识觉醒,思想解放;三是贵族社会骄奢淫逸,自掘坟墓;四是社会生产力发展,旧有制度瓦解;五是社会动荡,政治军事和外交需要,使社会组织结构不断发生变化,人的地位身份在动荡和博弈中发生变化。诸侯从自身经验和王朝教训中认识到分封制度的弊端,纷纷主动变法改革。整个社会就这样在生存发展竞争中急速发生着变化,这就是春秋战国“乱世之秋”中的礼崩乐坏,也是封建社会的旧秩序的崩塌。

在礼崩乐坏的社会背景下,墓葬制度也随之发生变化,特别是其中的列鼎制度。西周中期列鼎制度开始出现,至春秋早期逐步趋于成熟,即周礼中的天子九鼎、诸侯七鼎、卿大夫五鼎、元士三鼎。春秋中晚期时,列鼎制度逐步瓦解,此时诸侯开始用天子所用的九鼎陪葬,而卿大夫阶层则僭越使用诸侯之制,用七鼎陪葬,而且豆、壶等礼器的数量也随之上升,僭越礼制规定。与墓主人身份不相称的现象随之加剧,低阶层的贵族墓葬趋于接近甚至超越高阶级墓主的礼制,也反映出卿大夫阶层地位的上升以及王室衰微、诸侯没落。此时青铜礼器基本失去了象征身份等级的作用,出现礼崩乐坏的现象。

注释

①王亚丽.战国时期赵国墓葬中所见的“礼崩乐坏”现象[D].兰州:西北师范大学,2020.

②杨子范.山东临淄出土的铜器[J].考古通录,1958(6):50-52,11.

③王春法.海岱朝宗:山东古代文物菁华[M].北京:北京时代华文书局,2019:166.

④刘悦,马国庆.齐国文字文物读品[M].北京:文物出版社,2021:62.

⑤顾炎武.日知录:卷一三:周末风俗[M].长沙:岳麓书社,1944:467.