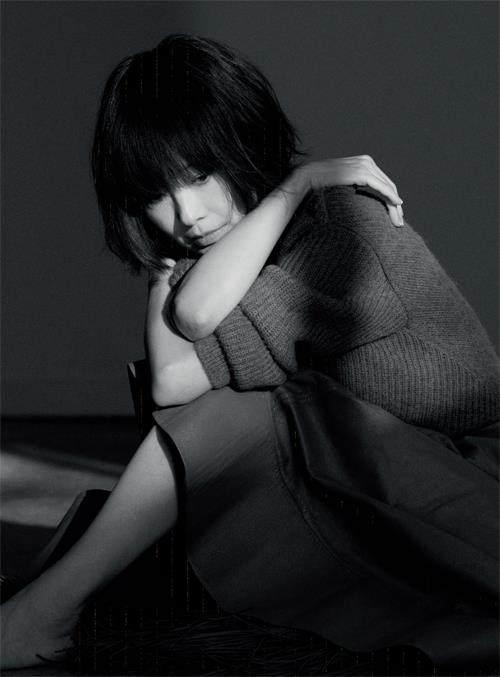

敢做“ 不完美的” 表达者

2023-03-10潇阳

潇阳

人的每一步都很重要。到这个阶段,我已经能够很冷静、理性、客观地看待,每一步都有它的意义。从具体的创作状态来说,它既取决于你自己,也取决于小环境和大环境,更多的时候个体和社会环境、命运是紧密连在一起的。我这一代传媒人经历了行业从开始加速到今天的全过程,每一个阶段我都学到了东西。

我喜欢的变化是我比以前有表达欲了。想一想这挺奇怪的,因为我是做电视的— 一个说话为主的工作,但其实大多数时候我是让对方说,自己并没有太多的表达。而且长久以来我认为自己是一个没有表达欲的人。但后来我想,不是,也许只是人在不同的阶段跟社会还有世界发生互动的方式不一样,有的时候观察也是一种表达,也是一种参与。至于不喜欢的,我觉得没有,现在我可以接受自己的一切,但是会有遗憾,遗憾的是我应该更早一点接受和释然,但人都是这样的。人生的终极课题是要和自己和解,虽然我还不能说已经完全做到了和解,但是我明白终究是要的,希望这一天能够早点到来。

我刚开始步入这个行业的时候还很年轻,所有坐在我对面的人的成就、人生阅历、年纪都是远高于我的,我所做的就是提问跟倾听。那时我所有所谓的输出,依然只属于那个年纪,而且我也更希望听对面那个人说什么。慢慢地到了不同的阶段,即使对方的身份没有改变,但此时当你有更多表达时观众不会觉得被冒犯,这特别微妙。我们这一代的电视人参与了培养观众的过程,观众在成长,他们的接受度更大,需求也随之扩大。在《鲁豫有约》最开始,观众希望一起聆听就ok了,但20年之后的今天,观众会希望你有表达。人到了某个阶段总会有想说的,想参与的,想要一吐为快的。

起因就是我很喜欢电影。以前我不认为这是一个优势,只是把它当作生活中的“游戏”,但是我的团队觉得平时听我聊电影相关的话题很有意思,就提议“不如你说着我们给你录着”,也符合自媒体传播的方式。为了做一期节目我要把曾经看过的电影再看一遍,这特别有意思——你会通过这一部电影将过往的知识串联起来,而且会发现时代和自己都变了。比如,《欲望都市》里的四个主角曾经“教科书”般地教我们如何成为独立女性,当年我无比欣赏,然而现在看新的一季,我觉得我已经成长了,为什么她们还没变。

昨天看《伦敦生活》,有一个情节我就看哭了。我的泪点的确变低了,这可能跟年纪有关。随着年龄和阅历的增长,更加能够品味生活当中的好与坏,怀着比以前更加谦卑的和易感的心态面对。小时候其实有一点点不知天高地厚,不知深浅,但现在我会被一些小事牵动、感染。

也不是刻意的。70后从小到大受到的所有教育都告诉你—坚强是很美的,我们这代人已经具备两性平等的意识,那时的审美是女性应该更坚强才酷、才飒,所以我小时候会觉得展示性格当中的柔弱、脆弱就显得不够酷,久而久之就“习惯成自然”了,再加上我可能天性比较要强……总之就把自己塑造成了那个样子。如今这个时代的审美标准不一样了,人总归会跟随时代发生一些改变,但在公众面前展现自己的脆弱于我来说还是有难度的,我在独处的时候可能会比较坦然地接受自己脆弱、柔软、易感的部分。人是复杂的,这一生你不可能百分之百完全地展示自己,哪怕面对自己的时候,本能的自我保护机制还是在启动状态。

当一个关系比较远的人特别渴望接近你、了解你的时候,我那种本能的防御机制就会启动。总的来说我好像还是偏内向的人,我不认为我跟整个世界都有关联,也没有谁值得被整个世界去了解,世界也不需要了解你,我们想了解世界,但世界可以忽略每一个人,所以了解你不是别人的义务跟责任。

这是每个人听到后都会赞同,然后不断被转发的鸡汤味金句。每个人在说这句话时都认为自己是“被误解”的人,几乎没有人会觉察到更多时候我们是误解别人的人。这句话里的“表达者”其实门槛很高,这个世界上没有多少人能够值得被称为表达者。人们更多的时候是在转发在某个公众号上看到的一段话,而且是抛开前言后语摘出来的非常愣的一句话。你会发现一个时期往往会有一句话不断地被转发,我特别抗拒这一点,尤其抗拒在转发中愈加偏离原意,只选对自己有利的。其实我们都在误解别人,也在抱怨被别人误解,这是人和人相处中的终极真理,但没有人会想以后避免,会听别人讲话的时候关注一下前言后语。我们都不要高估自己,因为我们都是误解别人的那个人。

会。现在人们有了各种科技手段,以前我们表达的时候,只需要去想此刻你的话前后被剪掉单独存在依然不会被误读就行了。但如今没办法防备,唯一的方法就是不说,但我做不到,那只能听天由命,尽可能地不去触犯这个时代某些约定俗成的底线—法律、道德以及我内心的坚守。我要跟社会发生某种连接,我总要有所表达。说现实点,有一天我可能不能再做节目了,我不再在公众平台上说话了,这个最直接的底线结果我能不能接受,我觉得可以,那我就在这个标准之上尽可能地表达。

我从很早就决定和有心理准备:有些时候我将不拥抱这个时代,我接受被淘汰,我不要时时刻刻都与时俱进。游戏是很公平的,当游戏规则发生改变时,要么改变自己,接受新的规则一起玩,要么有一天就不带你玩了。我想了想,觉得有一些改变我可以,有一些我无法接受且不喜欢,所以我能跟着时代走多久就走多久吧,有一天时代说“对不起了,你不接受规则我不带你玩了”,我完全接受的。很多东西我可以不做,不说,但是我一定不会把自己变成我不认识的样子。

对。一方面代表这个时代的正确,另一方面它确实成为了某种“流量密码”—支持女性权利就会赢得一片掌声跟赞誉。当我们不断强调某种观点的时候,假以时日它一定会影响到整个社会,很多以前脱口而出的话,如今不太敢说了。十年前,人们说我太瘦了,当时随便评论女性身材大家是会附和的,如今我觉得没有人敢再这么说。这就是一个特别好的改变,现在我一定会回怼,所以我会觉得语言它一定会影响思维,一定会改变行动,包括我们的审美,最终会带来质变的结果。

我对独立女性的理解也有变化。我所受的教育相对比较极端,我以前觉得女性就应该去干事业才是酷的,家庭琐事、买菜做饭最好都没有,那才是真正的独立。我也在某种程度上被误导了,让我忽略掉了生活琐碎的细节,但那恰恰是生活的真諦,这很可惜。我是发自内心的独立,同时也付出了某种代价,所以每一代人都有属于自己的课题。

去年我自己很糟糕,不管是生活上还是别的,不过现在都过去了。

我写作从来没有什么节奏,想写的时候就写。现在写随笔比较多一些,没有特别的欲望,它就和吃饭一样,是生活的一种日常。一般在晚上写一点。

诗歌就是日常生活的表达,它们之间不存在什么定义。或者说,诗歌是把日常生活清晰化一点。我从来不觉得诗歌高尚和神秘,它本来就和我们的日常生活息息相关,一个人的人生经历和态度就是诗歌的基座。诗歌是属于年轻人的。因为那些长长短短的句子里蕴藏着生命最初的激情和长久的日子里的一份柔情。

乡村更接近自然,接近花草树木,自然界的四季变化都是引人入胜的,它的景物和气味都能够安慰人的心。当然我家里现在没有地了,也就没有了辛苦的劳动,也就没有了我想逃离的东西。

我不觉得写作是一种刻意的行为,它只是梳理生活的一个工具,你们说的瓶颈是一种自以为是的问题,一点不高明。所以什么广泛的期待,指向不明,这个问题是愚蠢的。

我现在的生活状态是自己比较满意的,安详,平静。这就是我想要的生活状态,生活不是一个人想追求就能获得的,顺其自然的状态比较好。我追求的就是安静地读书,写作,我已经做到了。

到了这个年纪,困惑本身就是存在的状态,我根本就没有想过让生活过于清晰化,这样很愚蠢。迷失和困惑本来就是生活的一种状态,没有什么不好的。

你对这句话的理解有误。而且我现在凭什么不这么想?

我对爱情从来没有理解,也谈不上变化。难道你和别人谈恋爱的时候,先去想爱情是什么吗?对自己的性格我是最了解的。经历了那么痛苦的事以后,我觉得暂时可以放下,但是保不齐明年后年我又蠢蠢欲动。我也想做一个温柔的、温婉的、平静如水的贤妻良母,可是我做不到。我觉得贤妻良母在我眼里一钱不值,还不如当个土匪,当个女匪。

我在娘胎里就意识到美了,这件事情你去问我妈,她佐证。美是自然呈现,不是追求。什么怎样的美,难道美还划分类别吗?

我的创作只关乎人性,无意于女性。

我不回答你这先入为主的问题。

ELLE:你认同这是一个女性声音不断变强的时代吗?作为一个创作者,你希望让大众听到什么样的声音?

他们想听到什么声音自然会听到,我不负责提供。

完全不一样。写作是非常孤独的,是跟自己博弈的过程—只要自己坐在书房里,不需要向任何人交代,但是策展需要花费大量的时间去进行多方的交流。我觉得策展把我从只属于一个人的书斋式生活中拉了出来,让我一下子融入到了社会里,也更接地气地去生活。我认为写作应该是一个策展人的入门技能,因为写作的过程是思考的过程。还有一点,写作存在于二维空间中,所有的想象力通过文字表达,可是策展却不同,你需要把所有的想法转换成空间的内容,要制造一个场域、知觉场、观众需要调动身体的各个知觉去感受真实的立体三维空间。

7个展览里有3个是群展,我自己非常喜欢做群展,因为群展就像做专题一样有挑战。其中有两个是女性的艺术家群展,都讨论到了女性问题,比如在深圳的《隐喻与凝视》讨论了女性主体创作的问题。女性在艺术史中一直是被凝视的他者,所以我想做一个充满隐喻和反思的,通过女性视角凝视自己、其他女性和世界的一个展览。艺术创作本身是非常个人化的,但是它很打动人的点在于你会发现女性的共同命运、共同经验会被很多种艺术形式呈现出来。每一个女性艺术家的作品,我觉得它都代表了一种女性的经验。

女性是生理性别,它是非常客观、自然、原生的状态,所以我很坦然地去接受这个“女”字,对此我没有任何的厌恶感。很多艺术家抗拒被加上这样的性别前缀,是因为长久以来女性的地位很低,在艺术发展道路上女性需要面临专业和性别的双重挑战。所以能走到比较遥远的一个地方,她们要克服很多困难,所以害怕加上前缀,实质上是担心被人轻视和低估。

一定是越来越好,但是肯定还不够。从客观的数据来看,她们的机会还是比男性艺术家少。我们很难相信一百年前女性还没有投票权,两百年前在简·奥斯丁的时代女性甚至还没有走出家门的权利,所以今天女性地位的提升是靠一代代不断的努力,证明自己的能力,开启民智,然后为其他女性赋权。我们已经享受到她们抗争来的结果,就不能停下来。我们也看到这几年有很多地方又开始倒退了,但是历史的前进都是波澜反复的。

比如说展览机会少。像80后那一代女性艺术家,本来班里女同学挺多的,越往后走坚持下来的越少,最后就剩下自己一个人还在做艺术,生孩子或是结了婚很多就不做了。再比如一些藏家考虑到女艺术家生育后会不会停止创作,或是精力不够导致创作力下降,所以就不收藏她们的作品,觉得她们的作品不保值。一些女艺术家跟我说,她们发现男性艺术家和男性策展人非常团结,有展览一帮熟人就一起做了,就没有女性艺术家什么事了。

其实我从小也被教育要像男孩子一样,我记得上小学的时候,我妈就把我的头发剪成了短发,然后一直会被灌输一个思想—不要关心自己的容貌,要把时间花在学习上。这些导致后来我一度觉得自己特别爱打扮,是不是有问题的,这几年我已经渐渐与自己和解了。我觉得女性应该从自身做起,首先不要贬低女性的特质,然后用自己的专业去证明,而不是这些外表上的东西,坦然地面对女性的声音也好,长相也好,一点点去改变整个社会对女性的刻板印象。

每次女性运动里都会有不同观点,有人很激进,有人相对保守。讨论得多了,才能逐渐引发关注,被讨论肯定是一件好事。现在很多男性也会被攻击,比如赞美女性漂亮时,男性就会有点紧张,怕说错话,也会有过于上纲上线的情况,有些事情本来是个体的选择。其实为一个女性赋权,就是将主体权还给女性,她可以选择她要的生活,而不是打着女权的旗号去干涉她的选择,否则就有悖于女性赋权的初衷。

新女性主义应该是一种自洽,每个人都有所选择的状态。我可能会在展览中展现比较丰富的媒介— 一些有女性特质的媒介,在过去这些媒介是被贬低的,但是我觉得女性不应该在创作的媒介和主题上被认为是次要的,她们的很多表达其实反映的是人性中更加隽永的主题。很多男性会关心历史、政治,但是女性以前不能走出家门,她们更关心自己生活周围以及情感状态的变化,这类艺术创作往往就会被贬低,但现在人们越来越意识到,艺术最重要的是思考、想法、创造力以及最后实践的能力。我特别希望能为ELLE做一个从柔软的角度去表现女性力量的展览,不再贬低女性的气质,也不会贬低那些和女性生活有关的媒介。

她们接触的信息不一样,很多都有留学的背景,关注很多问题,比如环保、人类学等等,每个人的兴趣点越来越细。

首先我肯定希望他们能够理解那个主题,并且跟我的情感产生一定的连接。当然我也更希望他们能够生发出自己的感受,这一点很重要,这才是艺术生生不息的原因。我作为女性策展人,我能坚持的就是我女性的表达。

被误解是一种宿命。作为策展人,我要警惕自己对艺术家的误读或是过度阐释。每一个作品放在你的面前,你看到的一定是镜像,是你自己当下的某种情感,通过过往的经验知识结构去判断。艺术家创作的那一刻我已经不能还原了,而读者和观众也不能还原我当时的状态和思考,大家一定会有自己的阐释,有一种必然的误差。这不一定都是负面的,也有可能是积极的。海德格尔说过“艺术作品只有面对它的保有者才能称其为作品”,意思就是要面对观众根据自己的理解再去阐释解读,这样整个作品才完整。

只要是女性主义,就没有对错之分的。女性主义其实是在提倡平权以及女性思想的解放和探索,只是可能大家的理解或方式不一样。至于你说的那种误读,我觉得所有的事物都会产生不被理解的层面。