形彰势显

——简析赵之谦行草二帖

2023-03-08张青阳

□ 张青阳

赵之谦是继邓石如、何绍基后,清代碑学书法又一位卓有建树的代表性书家。赵之谦生活的时代,碑学书法的发展面临两个课题:一为继承以邓、何为代表的碑学前辈创造的艺术财富;一为着眼将来,推进碑学书法继续深入,包括对此前碑学发展中的不足与缺憾进行补苴罅漏。

在此阶段,碑学行草书创新对于碑学书法发展起到举足轻重的作用。虽然此时何绍基已将碑学行草书推进到一个高峰,但何绍基主要取金石之气,化入笔下,形成苍古奇崛的风格,其形体胎息于颜真卿行书。换言之,何绍基虽然力倡碑学,但其行草书几乎不曾融入北朝碑刻的结体构形、点画用笔等具象元素。而北朝碑刻作为碑学重要的组成部分之一,洋洋大观,体兼众妙,其空间处理、结体方式、点画形态,共同构成北朝碑版独特的审美意象,并自成体系。康有为曾总结“北碑十美”以强调此审美体系对于书法艺术的重要意义以及师法的价值。故此,对于北碑具体艺术形象的汲取、运用无疑是碑学书法进一步发展的必由之路,亦符合碑学书法提炼本体语言、完善艺术体系的内在需求。

从存世作品来看,赵之谦清楚地意识到了在其所处时段,碑学发展亟需解决的问题,成功地完成了北碑行草化的历史任务,并创立了个人风格,影响深远。本文从赵之谦行草作品入手,对其北碑行草化的具体实施略作解析。

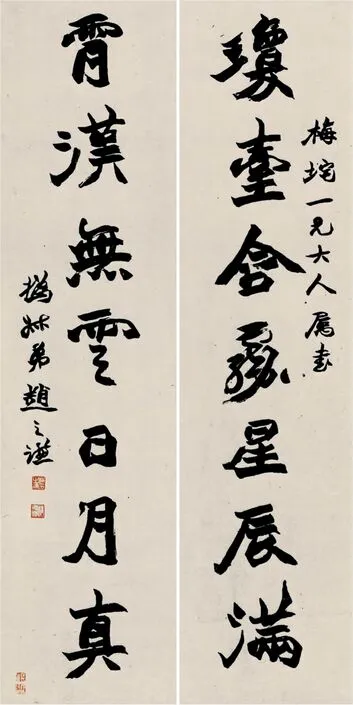

一、为梅垞书七言联

赵之谦曾致力于颜体,自言少年时日写《家庙碑》五百字。赵之谦青年时代,正值何绍基执碑学书法牛耳的阶段,故其早期行书创作风格属于颜体,且明显受到何绍基书风的影响。同治二年(1863)赵之谦进京参加会试,后客居二载,此期间书风丕变,数年内形成了自己的碑学书法面貌。出现这种变化主要有两个原因:其一,赵之谦浸淫碑版有年,搜访考索,累积颇丰,作为一个书法家,耳濡目染必思学以致用——进一步深入探求碑版书法的艺术意蕴与艺术形象。其二,自立门户、开风气一直是赵之谦的艺术主张与创作鹄的,在《章安杂说》中,赵之谦对食古不化、固守某一家面貌的现象明确反对,斥为“因人成事而已”,这表明他对于创立自我风格、不依傍碑学前辈,有着强烈的主观意愿。故师碑、自立二者共同构成赵之谦书学变法的动力。

赵之谦《为梅垞书七言联》大约创作于1867年,在赵之谦离京后的第三年,其特征颇能代表赵之谦变法之后的书法风貌。赵之谦首先在笔法上做出显著改变,从颜体的中锋行笔,变为拓笔铺毫而行,即起笔时拓开笔锋,行笔时笔毫平铺于纸面,这样的行笔方式即包世臣所说的“万毫齐力”。其效果体现为点画的着墨均匀,笔线两侧边廓清晰。行笔过程也简省了何绍基行书的顿挫提按,代之以畅达爽劲的书写方式。在起收上,起笔或逆锋或切笔,横画的收笔很少顿按回锋,常常顺势平收,收笔处形成一个直切面。如“臺”的首横与最下两横,“星”的横画,“辰”的横画等。从点画形态上看,起收处的斩截与中段两侧顺畅的线条形成了类似四边形的边廓。与中锋书写的苍雄朴涩的韵味相区别,赵之谦的点画呈现了如刀刻般的形态。如果说何绍基通过中锋涩行的书写方式来追求金石的斑驳之韵,赵之谦则以铺毫直下的方式体现镌刻碑版的方整锐健之感。在结体上,赵之谦对北碑的取法并不拘泥某一碑刻,亦不恪守某一具体字形,而是在深刻体悟北碑审美意象、把握结体规律的基础上,贯彻北碑的自然、开张、因势生形的构形理念,如“琼”字左上部的横向包围结构和下面的纵向包围结构,宽度差异很小;“無”字的三横没有一横刻意伸展;“真”字的第一横和最后一横几乎等长,此类结构迥异于受唐楷影响的帖学书法谨守中宫、裁量修短而造就的端庄研丽之态,呈现出北朝碑刻特有的稚拙浑朴之象。

赵之谦通过大胆改变用笔方式和空间安排,使他的行书具有了某种立体效果。如“臺”“星”“無”等字,最下一横,最为粗重;其字折部切角清晰,犹如折铁断金,常常形成两个锋面末端部搭接,如“含”的口部以及“日”的折笔。由于点画本身处理成接近几何形的块面,块面的轻重排列、不同的侧面交叠,使单个字具有了雕塑般的体积感。这是赵之谦行书的典型特征之一。

值得注意的是这件作品中“雾”字为草书,为了与之相呼应,下联相对应的“云”字也处理成灵动之态,两字用笔中侧并用,形态方圆结合,避免了整篇作品因过于重拙而显滞涩,起到了氛围调节的作用。落款行草字体与正文采用同一造型原则,但线条稍加圆转,流动感更强,与正文和而不同,动静合宜,相得益彰。

《为梅垞书七言联》所展现的碑学行书,给人深茂骏厉、畅达奇瑰的观感。赵之谦立足于自身审美体验,探索碑版形态及石刻质感的艺术表现,使自己的艺术面貌脱离时风(何绍基书风)的笼罩,卓然自立。在当时,他的作品无疑充满了新意异态。如果说何绍基的碑学行草是因气生韵;赵之谦则是托形立象,“形彰而势显”。

[清]赵之谦 大文嗜好七言联 纸本 1861年释文:大文闲世有述作;嗜好与俗殊酸咸。月坡五兄大人属书。会稽弟赵之谦。钤印:赵之谦印(白)

[清]赵之谦 为梅垞书七言联 纸本释文:琼台含雾星辰满;霄汉无云日月真。梅垞一兄大人属书。撝叔赵之谦。钤印:赵之谦印(白) 赵孺卿(白)

[清]赵之谦 节录班孟坚《答宾戏文》 纸本 1870年释文:方今大汉洒扫群秽,夷险芟荒,廓帝纮,恢皇纲,基隆于羲农,规广于黄唐。其君天下也,炎之如日,威之如神,函之如海,养之如春,是以六合之内,莫不同原共流,沐浴元德,禀仰太和,枝附叶著,辟犹草木之殖山林,鸟鱼之毓川泽,得气者蕃滋,失时者(零)芩落,参天地而施化,岂云人事之厚薄哉。班孟坚《答宾戏文》。同治庚午冬,为梅坪四兄大人属书。撝叔赵之谦。钤印:赵之谦印(白) 赵孺卿(白)

二、《班孟坚答宾戏文》四条屏

《班孟坚答宾戏文》四条屏为行草书作品,创作于1870年。论及碑学行草书,此时已有何绍基珠玉在前。但何绍基的行草书为颜体之法嗣,对于草书部分,颜体作品如《祭侄文稿》《刘中使帖》《裴将军诗》等,都有精彩的草书,便于直接取法。而如何进行北碑风格的行草书创作,无疑是当时碑学书法面临的一个重要课题。北朝碑刻绝大部分为楷书,属于静态书体。故楷书创作可以直接取法北朝碑刻,行书虽在行笔方式、书写节奏等方面异于北碑,但在间架上多有与楷书相通处,点画亦有相近者,故北朝碑刻转化为行书,仍存通径尚可措手。草书则不然。草书在空间处理、行笔方式乃至构成元素等方面均与北朝碑刻有明显区隔。将草书引入碑学行草创作,显然也不宜直接照搬帖学的草书,否则将因审美基调不同而使作品呈现不统一、不完整的状态,导致创作失败。换言之,创作北碑风格行草作品的关键是能否写出具有北碑味道、碑学气象的草书,即作者必须在碑学审美体系与草书艺术之间建立明确关联。

细审在《班孟坚答宾戏文》四条屏中对于草书的处理,赵之谦首先在笔法上调整了其碑学楷书、行书以铺毫为主的行笔方式,改为中侧并用,行笔之中亦隐见涩行与顿挫,增加行笔过程的节奏表现。如第三行末尾“如”、第七行“气”,线条均如绵裹铁,筋力内蕴。同时又化直为曲,增加弧线的应用,以体现草书宛畅流便的特性,增强流动感。以上为赵之谦为保留草书书体特征所采取的艺术手段。在体势构造与空间安排上,赵之谦采用了与传统草书不同的处理方式。草书具有连续书写产生上下字呼应、连带的需要,故而强调“纵引”,意即体态多取纵势,笔势多趋向下流转,末笔多伸展。赵之谦大幅减少了“纵引”之势,作品的草书部分多取横势,如“德”“津”“地”等字,均内松外紧、左低右高、体势开张;“者”“其”等字尽力横向拉开,造就扁阔之形。在打开中部空间的同时,赵之谦在草书单字中尽量增加甚至夸张内部空间,如“和”的撇提连写之间的留白、“毓”字左部上方横纵之间的三角状留白、“同”字方框左部留白等。赵之谦通过融入中锋笔法和一系列空间变化,赋予笔下草书浑朴奇崛的艺术张力,充分体现碑学审美特征。

在行书方面,赵之谦的用笔也略作调整,切笔起笔、平直收笔有所减少,起收多稍加顿驻,改变了点画锋锐险厉的形态,线条也由峻爽而转趋苍雄厚重。这样的变化,一方面可以理解为作者经过一个方向的极限探索与表达后有意识地稍作回调;另一方面我们可以感受到作者随着时间的推移日益老辣遒健的笔力。而从与草书相配合的角度考察,减少刻露圭角,增加行书圆厚舒活的气息,可以使行书与草书的并置时,不致突兀和支离,更易和谐浑一。

赵之谦虽然在行书的起收处理上,增加了圆厚的感觉,但行书行笔仍以铺毫为主,折笔处常常形成一个显著的切面,点画整体上仍保留赵之谦碑学行书典型的体积感。而这种体积感,又是作品中行书与草书两种书体相互沟通、呼应的津梁。作品中的草书中侧并用,时常在行笔方向变化时切换锋面,如第四行前两个“如”的右部,第九行“地”的折笔,都是通过锋面切换,构成切角和搭接的微妙变化,形成立体感的视觉暗示。将典型特征贯彻于行、草两种书体,既彰显了个人风格,又增强了作品的整体感。

整幅作品在墨色上浓淡枯湿相结合,总体上看,淡墨乃至枯墨多运用于草书,如第四、五行多个“之”“如”,以及“德”“津”等,使草书具有逶迤苍茫之态;行书笔致多坚实,气态浓深。与之相匹配,草书总体上线条较细,轻灵流宕;行书用笔具有轻重变化,但线条最为粗厚者多为体态稳健的行楷书,如“基”“海”“事”“厚”“孟”等字皆沉厚丰硕。正所谓“流便于草,开张于行”“导之则泉注,顿之则山安”。通过构建草书与行书的对比统一关系,形成行草书作品节奏变化基调的方式,是经典的行草书构成模式。全篇字形大小亦有等差,章法错落自然,行气纵横逸宕。轻重、虚实、疏密、动静、大小、偃仰等,凡举传统行草作品调节节奏、增加丰富性与表现力的有效手段,赵之谦于此四条屏中无不运用熟稔。这使得作品虽然在面貌上与帖学系统的行草作品迥异,但在构成元素与表现方式上又会使观者有似曾相识之感。如董其昌所言:“妙在能合,神在能离。”

赵之谦的行草以碑学面貌、个人风格示人,实则在表现手段、创作理念和审美格调上根植传统行草经典,堪称“变而不失其正鹄”。这也是赵之谦成功突破北碑书体阈限、树立碑学行草风格的根本保证。赵之谦的大胆创造使北朝碑刻的经典形式再现于清代行草书创作,极大拓宽了碑学艺术的表达边界。■