自我、构建、渗透

2023-03-06于朦

于朦

音乐创作意识的萌发和实现,在极大程度上决定了音乐作品最终呈现的形态与风格,它不是一般意义上意识形态多指代的倾向于政治信念或观念的概念,而是指与文化语境相结合,在历史发展进程中所积累的、逐渐演变为“自然”的,对于理想、艺术、审美的理解、诠释、体验和反应,它与音乐创作的模式、方向互为观照。具象到某一层面或某一“专题”的音乐创作意识上来说,打击乐在作品中作用的变化、概念的转换和实践的创新,是20世纪以来大家关注的热点问题。

打击乐在20世纪现代风格音乐作品中所引发的关于创作意识的话题,实际上包含了它参与音乐的所有内容与形式,这里以一个更“极致”的例子——20世纪匈牙利作曲家贝拉·巴托克(Bela Bartok,1881—1945)的《两架钢琴与打击乐的奏鸣曲》(1937)为例,从作品所涉及的关于打击乐创作意识的原点、路径和思维模式,探讨其中三个“微小”而重要的命题。

一、自我——打击乐在作品中的独立意味

在西方音乐长期建立的创作体系中,打击乐在相当长的时间里,主要作用是在乐队作品中担任节奏与力度的“表现群体”,即便是有音高的打击乐,也并不“承担”表现旋律主题的“重任”,它的“个性化”形象是模糊而“朦胧”的。当然,对打击乐“功能”的开发,也并不是在20世纪才开始的——在古典主义时期,贝多芬就已经在交响乐领域为打击乐开辟了更广阔的道路,它与管樂地位的提升、片段的增色、音响的丰富,共同提高了乐队作品的综合表现力和感染力。但当音乐艺术走进了20世纪,现代音乐的思维模式和感知模式都对以往的传统产生了冲击甚至挑战,它在最大限度上颠覆了几百年来西方音乐艺术文化所建立的审美习惯、价值观念乃至文化信念,在这样的背景下,旋律地位的“动摇”,音色创造性的“开拓”,是现代音乐作曲家们“不由自主”选择的一种倾向。打击乐在创作意识上的独立意味,也正是在此时被真正确立和进一步强化。

作为站在20世纪民族乐派丰碑上的现代音乐“领袖”,巴托克音乐成就的“建立”并非基于与“历史”的“决裂”、对“传统”的“背叛”,而是清醒认识到现代音乐“只有在前人的基础上经过后人的继续努力,加以扩充,最后才是臻于全新的东西”。[1]观来路而知去向,他将17世纪巴赫的“和谐”、18世纪贝多芬的“突破”与19世纪德彪西的“色彩”作为实现个人创作理想的动力源泉,将质朴的匈牙利民间音乐作为取之不竭的灵感素材,他在“集大成”的基础上,寻求突破与创新。因此,巴托克对于打击乐的认知,并非仅仅是在音色上与以往的作品产生区别,而是将其作为一个完整单元来看待,更为“超前”的是,他意识到了打击乐在音乐创作中的独立性与融创性。

在目前对于巴托克的研究认识中,打击乐思维的确立、突显与贯穿是其某一类作品呈现出的典型特征。虽然钢琴的打击乐性质并非巴托克“首创”“独创”,其他作曲家的作品中也有所运用,但他对于钢琴打击乐思维的探索走得更深。一方面,或许因为巴托克由专业钢琴演奏家“出身”,这个身份使得他更敏感地“捕捉到”钢琴由于形制、发音方式等而具有的打击乐属性。因此,他在钢琴曲的创作意识中强化和“模拟”了打击乐的音响形态,使其在演奏与创作两个层面都呈现出键盘乐的打击性能。譬如其钢琴作品《野蛮的快板》(一般被认为是巴托克钢琴音乐打击乐化的最初尝试)和《第一钢琴协奏曲》等便属此类。另一方面,他并不满足只在钢琴一件乐器上做“试验”,还尝试将钢琴与打击乐相结合,创造了钢琴和打击乐协作的经典作品,为器乐作品(多为室内乐作品)整体音响中的打击乐特征提供了范本。如他正是在成功创作《为弦乐、打击乐和钢片琴所写的音乐》后,实现了酝酿许久的专门为钢琴和打击乐创作的作品——《两架钢琴与打击乐的奏鸣曲》。

在《两架钢琴与打击乐的奏鸣曲》中,打击乐不仅仅是作曲家出于“配器”需求而选择使用的乐器,而是从以往的“一般性”乐器“剥离”出来,成为作品中的“主导元素”——在作曲家的创作意识中,它的性能和色彩,不仅独立于其它乐器、独立于自我,不仅具有与“乐器之王”钢琴相“抗衡”的能量,更能在协作中将其音乐语言乃至音色感“同质化”。

二、构建——打击乐在作品中的音响布局

在巴托克所处的时代,仅以钢琴和打击乐相和是非常少见的乐器组合,而且,巴托克在打击乐的选择与设计上有着综合性的考量,他将创作意识中对打击乐的感知转换成精妙而缜密的音响布局,构建出打击乐部分极其丰富的表现力——甚至超越了它以往所惯于表现、长于表现的层面。

一是打击乐器组合上的布局。作为扎根在传统中创新的作曲家,巴托克并不热衷甚至拒绝过于嘈杂混乱、尖锐刺耳的音响效果,所以在《两架钢琴与打击乐的奏鸣曲》中,作曲家选择的均为常规打击乐器,分为无音高和有音高两种。他并不着意以“冷门”甚至“奇特”的打击乐器来“增色”,而是从寻常组合中扩大、拓深它们的表现功能。如无音高的打击乐器使用了钹(悬钹、对钹)、三角铁、小军鼓等,它们在作品整体织体中的节奏、音色层面稳定发挥作用。有音高的打击乐器使用了定音鼓、低音鼓、高音鼓、木琴等,其中,尤其是木琴的作用被“上升”至表现旋律主题,而不仅仅是作为钢琴的映衬或影子——当我们在谈到《两架钢琴与打击乐的奏鸣曲》时,更常强调了钢琴在其中所具有的打击乐意识,而实际上,作品中的打击乐也承担了钢琴以往的“角色”——旋律主题的陈述者、塑造者。这是二者思维定式、表现功能、常规化音乐语汇和既定音色感被打破甚至“共融”的结果。

而且,作曲家在总谱上详细说明了打击乐演奏时的“注意事项”,这也是以往作曲家们一般不会特殊加以说明的部分。如,低音鼓需要用双头鼓槌进行演奏;三角铁的击槌有一般金属、细木棍、短而重的金属三种形态,在演奏时需要按照乐谱的提示和要求使用;关于钹的提示更为具体,包括用常规定音鼓鼓槌或细木鼓槌或小刀刀刃(类似刀片)等演奏,有时敲击钹的边缘,有时敲击其中心圆顶上方,有时为两个钹碰撞发声;小鼓无论是否有响弦都用鼓槌演奏,当带有响弦的小鼓过于响亮,尤其是在演奏力度相对较弱的片段时,则可换为更细的鼓槌,不演奏时可减轻响弦防止振动等。甚至,作曲家进一步明确了打击乐部分可以由两名乐手演奏,或可增加一人演奏木琴。

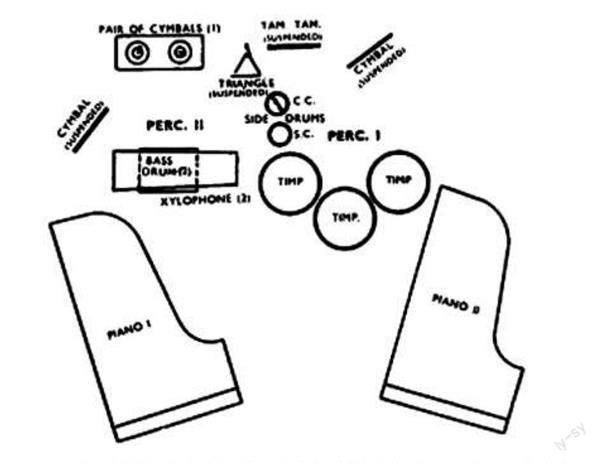

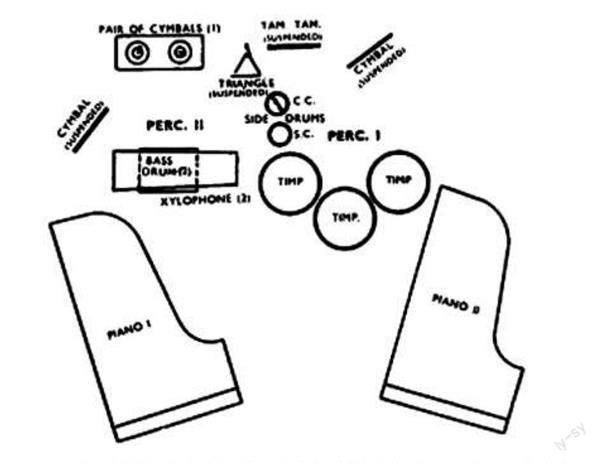

二是打击乐器空间上的布局。巴托克非常重视且擅长现场演出时打击乐的空间设计与布局,他在《为弦乐、打击乐和钢片琴所写的音乐》中就将两组弦乐设计在舞台两侧,中间“包裹”钢琴和打击乐,并将钢琴紧邻有音高的钢片琴和木琴,既增强对比冲突,又形成了更立体、饱满的音响效果。在《两架钢琴与打击乐的奏鸣曲》中,作曲家设计的乐器空间布局如图:

兩架钢琴斜向并列,中间无阻隔,但又有一定“留白”,既在联动中增强了二者气势如虹、音响动能强烈的音色共建,又使得两架钢琴分别承担的音响具有流动性和交互性。打击乐相对集中,但仍有内部秩序,如钹与锣这类声响较为突出的乐器相邻,有音高且具有旋律表现功能的木琴与钢琴相邻,而两组悬钹分别列于两侧,以三角铁作为中间“环节”,中和了二者的“冲击性”,助推作品整体风格下的“和谐”与“互文”。

音响布局的严谨与讲究,是在一般意义上的音乐织体基础上,在作曲家的创作意识下,进一步强调现代音乐作品在音色、音响范畴整体“形象”的建立,完善了传统音乐创作观念下“未尽”的细节——作曲家对作品实践过程及结果的设计和考量。这也是将打击乐及其性能作为作品主体的一种思维拓展,在打击乐“自我”认知逐渐清晰、独立的过程中,探索其在外部形式下和精神内涵中的理想与价值。

三、渗透——打击乐在作品中的“反向作用”

在《两架钢琴与打击乐的奏鸣曲》中,打击乐思维的全面应用是作曲家最成功之处,事实上作品中的打击乐部分并未与当时的音乐创作习惯“分割”,仅为加强某些层面的表现,其最突出的做法,在于对钢琴创作意识与模式的反向渗透。

首先是在节奏节拍特点上的渗透。由于绝大部分打击乐不便表现音高,所以节奏节拍的变化便成为其塑造音色、音响的核心元素。如在乐曲第一乐章开篇,便频繁在9/8和6/8间转换,奇数与偶数节拍划分的对位与律动预示着全曲在“动态”上所具有的“活力”,而随后钢琴与定音鼓节奏的镶嵌,与小鼓的交替,与木琴的融合,则是在节拍“异动”框架上增强节奏音块固定音型(以及固定音型的反复或持续)的表达,在作品的首个乐章彰显出打击乐创作意识的“主体地位”。

其次是在旋律线条上的渗透。无论是单一主题的模进式发展、动机式发展还是如歌般的陈述,无论是复调音乐还是主调音乐,从音响的呈现方式上来说,钢琴在旋律上的表达常为线性织体。而区别于音高乃至和声乐器,打击乐在交待主题上的“块状”呈现方式,从根本上“改变”了这部作品中两架钢琴所承载的旋律表达,即以纵向构筑的音与音的关系来“匹配”打击乐。如第一乐章、第三乐章的绝大部分段落均如此,尤其是第一乐章的主部主题,“强力的柱式和弦”,“坚定果断、粗狂彪悍、个性鲜明、给人以强烈的听觉震撼”,“对位从单音逐渐扩展到了音程、和弦和音簇”,“大量使用的密集音团式的不协和音,加上重复的打击乐式音型”,“钢琴完全被当做打击乐器使用”,以“点状”“团状”“块状”音勾勒与组合来交待主题,配合与之状态相一致的打击乐,作品在纵深上的推进与气质上的“硬化”,都是打击乐思维的展现。 这也是打击乐渗透在钢琴部分最直观、最深邃、最“颠覆”的一个层面。

再次是在演奏方式方法上的渗透。一方面作曲家综合了打击乐与钢琴的演奏状态,尽可能以音乐织体支持钢琴的“键击”演奏方式——这是17、18世纪更愿意采用的方式,同时减少甚至避免踏板的使用,以此保证钢琴在发声状态上与打击乐尽量保持一致。一方面当作品需要以持续的长音来表现某些被赋予特殊意义的片段时,打击乐往往以滚奏的方式推进,在这部作品中,其在钢琴上转换为以“交替音型”“稳固的波动状态”——“对某一个音或两个音的反复击奏而形成如同弦乐或管乐类的长音”,如第一乐章主部主题的第41小节到61小节便是如此,第二乐章、第三乐章中也多有此类。

这些或概念或实践层面的所谓渗透,实际上是以反观的方式说明,打击乐创作思维在这部作品中呈现出全面的“占领”与“统领”,钢琴在这里被“改造”成了一件具有个性的打击乐器,它不再仅仅是自己,而是寻找到了新的“族群”,其得以成行的背后的推动者,正是打击乐的创作意识。

《两架钢琴与打击乐的奏鸣曲》中有关打击乐创作意识的命题当然不止以上内容,但讨论的目的不在于“全覆盖”,还是寻找一种解读的方式和角度。正如巴托克在《两架钢琴与打击乐的奏鸣曲》中的种种尝试,仅仅是为了追求以打击乐为钢琴带来新鲜感?答案当然是否定的。我们以一些典型或有趣的例证来反复“分析”和“确认”打击乐在特定时期、特定作曲家、特定音乐作品中的表现,寻找不同视角来“认知”和“理解”打击乐的“自洽”体系和“发酵”环境,我们寻求的答案,其实正是建于传统之上、现代之中、未来之下的打击乐,如何去诠释、丰满和升华现代音乐所能承载、所要表现、所望抵达的审美内容、审美色彩和审美境界,而无论结论如何,这一过程已是美不胜收。

注释:

[1]人民音乐出版社编辑部、湖北艺术学院作曲系编:《巴托克论文书信选》,人民音乐出版社1985年第2版,第23页。

参考文献:

[1]人民音乐出版社编辑部、湖北艺术学院作曲系编:《巴托克论文书信选》,人民音乐出版社1985年第2版。

[2]冯莉、朱腾蛟:《论巴托克〈两架钢琴与打击乐的奏鸣曲〉中的传统与创新》,《音乐艺术》2012年第3期。

[3]郁丽华:《巴托克作品中钢琴的“打击乐化”》,《音乐爱好者》2016年第4期。

于 朦 沈阳音乐学院讲师

(责任编辑 李欣阳)