短评·鉴赏·评价

——谈统编教材视角下文学短评写作对古代诗歌鉴赏课堂的推进作用

2023-03-05吴珺江门市第一中学广东省江门市

■ 吴珺(江门市第一中学/广东省江门市)

在传统的古代诗歌鉴赏课堂里,常常遵循着“诗人写了什么”“诗人怎么写的”“诗人为何这样写”的步伐进行,此种传统的教学模式虽在某种程度上能够解决学生在古代诗歌鉴赏中的基本问题,但对于学生独立、自主、灵活地鉴赏古代诗歌作品却无大的裨益。

在很长一段历史时期内,语文教学中的阅读与写作常常处于分而治之的局面,阅读教学不能为写作学习提供相匹配的效用。近年来,随着统编教材的推行,读写结合高度融合的活动应运而生。最直观的一点即是,统编教材在排版的设置上给予学生可以书写旁批的空间,这是最为简单的一种读写结合的模式。因此,阅读活动与写作活动在教学中的融合是本文主要关注的。

那么,在古代诗歌鉴赏课中,读写结合活动应当如何融合呢?2017版《普通高中语文课程标准》(以下简称“新《课标》”)设置了语文教学的18个学习任务群,这里面有7个任务群指向了同一路径——评论。例如,学习任务群五“文学阅读与写作”一目即要求学生阅读不同体裁的文学作品并尝试文学写作——撰写文学评论。可见,学生对各类文学作品的鉴赏活动是文学写作活动的基础,而文学写作活动又能为提高学生的审美鉴赏能力和表达交流能力添砖加瓦。在读写结合活动的实施中,必须先建立在语言建构与运用的语文核心素养基础上,再去发展学生的审美鉴赏与创造能力。其实,文学评论写作所指向的读写结合,在本质上是审美鉴赏和表达交流等能力的结合、发展与提高。

一、教材对“文学阅读与写作”任务群“评论”要素的落实

统编必修教材对读写结合活动的处理是十分精妙的,呈现出读与写高度融合的面貌,回应了“新《课标》”与语文学科核心素养的一些要求。

例如,必修上册第一单元即要求学生在学习现当代诗歌后,尝试写作诗歌。必修上册第三单元则直接指向文学短评的写作,在单元导语中即有此要求。

与之呼应的是这个单元的单元学习任务,旨在指引学生尝试写作文学短评,其活动三要求从本单元所学习的内容中选择一首诗词,学生可以选择在阅读过程中感触最为深刻的一个方面,进行文学短评的撰写,字数与高考要求相当。

附后的辅助版块则指出了文学短评的写作方法,主要有三点,一是必须对作品有深入了解和准确把握;二是要善于聚焦,从“小”处切入;三是运用叙议结合的方式,要在适当复述、介绍或者引用作品内容的基础上,展开分析和评论。

二、文学短评写作对古代诗歌鉴赏课堂的推进

根据新《课标》与上述教材内容的指引,笔者以文学短评写作为核心,上了一堂与古代诗歌鉴赏相融合的课,所拟定的课题是:以生命诗意传写心曲:离乱中的缥缈孤鸿影——李清照《声声慢》文学短评交流会。

本堂课是以文学短评交流会的方式进行,要求学生围绕李清照《声声慢》一词撰写文学短评,在课堂上交流。活动设计为:班级即将举行李清照《声声慢(寻寻觅觅)》文学短评交流会,请你品读李清照的这首词,根据课本第69—70页“学写文学短评”部分的提示,撰写一篇100—200字的文学短评,标题自拟,在交流会上与同学分享。

在本次文学短评的写作中,笔者引导学生关注的主要问题是李清照如何写“愁”,以此来切入写作活动,由此便可以生发完成文学短评写作的两个角度,一是叠词,二是意象。因此可以指引学生从这两个方面入手拟定文学短评的题目,如:《赏析李清照〈声声慢〉叠词之妙用》《酒入愁肠,化作相思泪——品析李清照〈声声慢〉中的“酒”》。

无论是围绕叠词还是围绕意象来写作文学短评,两者之间存在的逻辑关系都应给学生厘清,叠词指向的是诗歌创作的形式,意象则指向诗歌创作的内容,它们的出现,都为表达诗歌情感服务。这里便可总结出诗歌情感表达的两种方法,即直接抒情与间接抒情。

诚然,内容的选择、题目的拟定、短评的撰写、短评的修改,我们在课堂或者课后对于这些环节的呈现,都应当紧扣教材的提示进行,即上文所提到的准确并深入理解作品、聚焦和叙议结合,在教学过程中,我们亦有必要给学生提供一些可供参考的例子,如笔者在讲课时,展示了傅庚生《中国文学欣赏举隅》中的《论〈声声慢〉中叠词之妙》,并从结构、用词等方面分析了这个文学短评选段。

文学短评写作方法的具体呈现,站在教师的角度,一定要结合学生作品来谈,即指出学生具体存在的问题,再由问题得出方法。例如,笔者班上的一位同学在他的文学短评中写道:“写下‘寻寻觅觅’这四字时,李清照应是满目萧然悲凉的吧。在亡国之痛、丧夫之痛的一齐打击下,远在异都的她寻着家乡,觅着亲朋,念着丈夫,可一切都失去了,故有这四字背后说不尽的思乡、思国思人的悲痛情怀。”我们通过检查学生的作业,便会发现以这位同学为代表的部分学生分不清文学短评与读后感的区别。上述这位同学的作品便是读后感的表达方式,此时在课堂上,我们便可与傅庚生的《论〈声声慢〉中叠词之妙》进行对比,告诉学生,读后感与文学短评的语言特点分别是怎样的,此外,读后感侧重作者读完作品后的感受,而文学短评侧重作者对作品的评价,即认为作品“怎么样”。

文学短评的写作对于学生审美鉴赏能力的提高有积极意义,要引导学生在充实文化积累的基础上,进行思维的发散,并把“以诗解诗”的方法渗透在文学短评的写作中。如学生在本次文学短评写作中着眼于《声声慢》中的意象,在谈到“淡酒”时,应想起范仲淹的“明月楼高休独倚,酒入愁肠,化作相思泪”;在谈到“过雁”时,应想起李清照的“云中谁寄锦书来?雁字回时,月满西楼”……

如果说传统的古代诗歌课堂中的鉴赏环节是在教师的带领下,学生较为被动地接受各种文艺理论,对诗歌进行局限性的欣赏,那么,如今统编新教材视域下的古代诗歌课堂中的文学短评写作,便是学生在以往鉴赏方法的基础上,结合固有的图式与发展中的认知,独立、自主、自由地对古代诗歌文本进行深入剖析的结果。

三、近年高考中有关文学评论题目简析

文学评论题作为高考题中的“新客”,在近些年时有出现,现将一些具有代表性的题目列表(如表1):

(表1)

2005年湖南卷文学类文本阅读中的文学评论题目,可以说是全国高考中此类题目的先声。题设给出了具体的写作方法,直接指向文学短评的写作。而2009年浙江卷则把文学写作的相关内容放在作文题中,所要评价的是歌曲《绿叶对根的情意》的歌词,可以说十分新颖,也给考生带来了一定难度。

值得一提的是,2021年八省联考现代文阅读金克木《国文教员》的第九题:

如欲以“一则‘新世说’”为题写一则《国文教员》的小评论,请结合文本,列出评论要点。(6分)

若干年后,我们又看到在新《课标》、新教材的引领下,文学评论的题目回归。那么,未来新高考的命题是否会不断回应新教材的关切呢?我们拭目以待。

四、古代诗歌鉴赏教学中对文学短评写作的评价建议

高考中有关文学评论题目的出现,直接回应的是教学与考试中的评价体系。关注课堂评价,是课堂教学必不可少的一个环节。评价的过程也是学习的过程,可以贯穿于课堂的始终,而不一定等同于“课堂检测”或“课后检测”。

(一)评价量表的制定

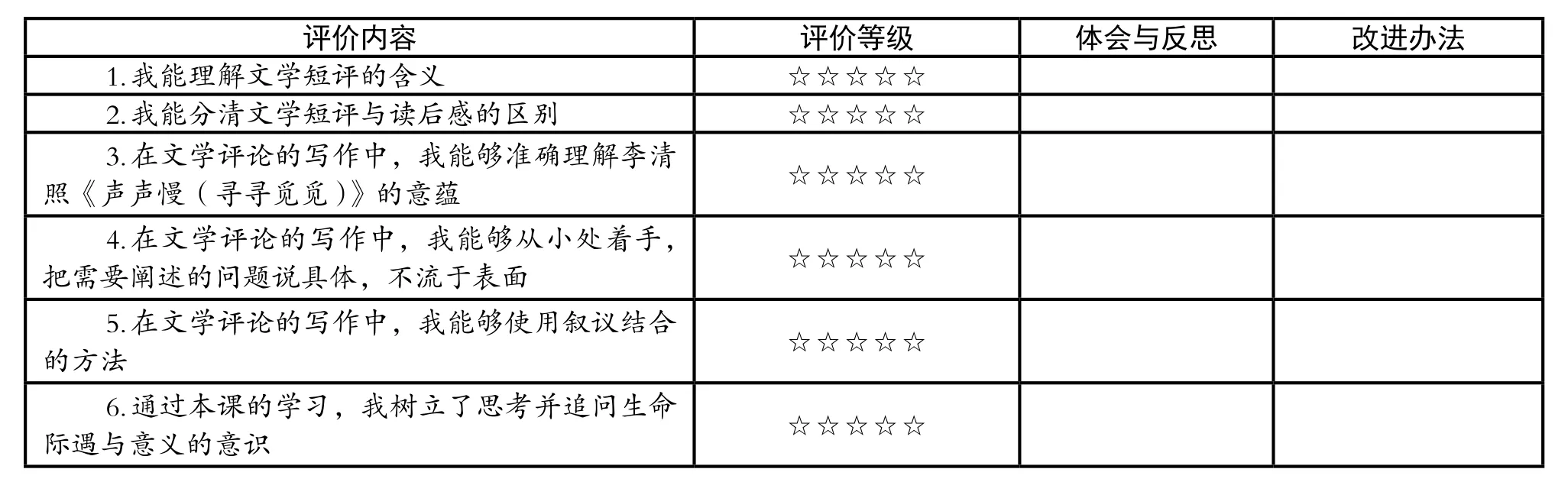

评价量表在学生的学习中充当着先导者的角色。学生通过评价量表能够知道教师对所布置任务的要求,对照着评价量表,学生可以找到自己作业的优缺点,从而向着更高层次的方向努力(如表2):

(表2)

(二)评价题目的设置示例

上文提到,评价应当贯穿于学习的整个过程,且具有一定的针对性。评价题目的设置可以由浅入深,现就实现《声声慢》文学短评写作的过程性评价,将一些题目摘录如下,以供参考。

1.文学短评的语言

教师在检查同学的文学短评作业时,摘录了如下一些句子,请你们进行判断,哪些句子符合文学短评的要求?并从中总结文学短评语言的特点。

(1)写下“寻寻觅觅”这四字时,李清照应是满目萧然悲凉的吧。

(2)整词通篇写“愁”,徘徊低迷,婉转凄楚。

(3)雁徙花落,秋之悲凉之景也。

(4)运用大量叠词,以朴素清新的口语入词,字字体现出一个“愁”字。

(5)层层递进,触发出作者心中的愁苦,渲染出低迷凄楚的环境氛围。

2.文学短评的选材

品李清照之愁

《声声慢》叙述了李清照经历国破家亡遭受劫难的忧愁苦闷,当时作者南渡避难,境遇悲惨。她遭遇的悲惨一生,铸就了她婉约的词风。她不说“寻觅”“冷清”“凄惨”,而是运用大量叠词,以朴素清新的口语入词,字字体现出一个“愁”字。层层递进,触发出作者心中的愁苦,渲染出低迷凄楚的环境氛围。描写“雁”“黄花”“梧桐”等景物,通常是体现悲凉之时的景物。满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘。词人描写菊花凋零殆尽的情形,同时也反映出她因国家灭亡、家庭破碎而忧愁苦闷心态。结尾“怎一个愁字了得”,总结全篇,通篇写愁,词人因外物而触发的内心波澜,忧闷荒凉,婉转凄惨,引发读者共鸣。

请同学们认真阅读某同学的文学短评作品,谈谈其中出现的问题,再运用所学知识为此作品升格。

本文着眼于文学短评写作对古代诗歌鉴赏课堂的推进,阐明了两者之间一脉相承的关系。我们看到,基于语言建构与运用而对诗歌的理解,通过文学短评写作这座桥梁,打通了语言、逻辑、审美之间的脉络。往时高考题中时有出现的文学评论题,在如今新《课标》、新教材、新高考的视域下,应该愈加引起师生的重视。