基于水文过程的“海绵城市”系统设计

2023-03-03马念徐永新韩璐杨海瑞吴欢张亮

马念,徐永新,韩璐,杨海瑞,吴欢,张亮

(1 林同棪国际工程咨询(中国)有限公司,重庆 401121;2 西开普大学

0 引言

首先必须明确的是,“海绵城市”问题是关于雨水的问题。自然界的水循环包括蒸发散(包括蒸发与植物蒸腾作用)、水汽输送、降水、地表径流、地下径流等过程[1],而降雨过程是降水的一部分,仅为自然界水循环的环节之一。 对于一个区域来说,由于各种因素影响,虽然水循环中各个环节年际间的水量是波动的,但长期来看则具有相对稳定的数量关系。然而人类活动,特别是城市化过程对水循环过程影响巨大。

《2020年世界城市报告》指出,目前 56.2% 的世界人口居住在城市,未来10年将进一步城市化,2030 年世界城市化率将达到60.4%,预计到 2050年,世界近70%的人口将居住在城市[2]。我国是城市化速度较快的国家之一,从2000年的 36.1%上升至 2020年的63.9%,随着城乡一体化战略的实施,未来我国的城市化率将进一步提升。现代城市化的内涵是指伴随着城市人口的不断增加,城市的建成区面积不断扩大,地域景观发生改变,市政设施不断完善,最终使城市居民的生活方式、组织结构和文化氛围等发生改变[3]。城市化带来的最大变化在于土地利用方式的变化,以及人口聚集效应的产生。快速城市化带来的土地功能、地形地貌、下垫面改变将改变径流路径,同时人口增长和人类活动将给城市带来一系列水文效应,对城市水循环以及水安全造成深刻的影响[4-5](图1)。随着城市化进程的不断加快,城市区域人类活动更为频繁,城市化水文效应愈演愈烈,已引起全世界范围的广泛关注[6]。

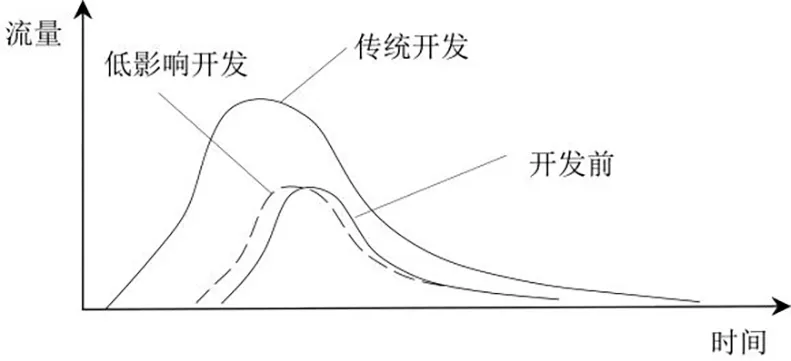

图1 城市化对水文过程的影响示意图

土地利用改变了原来的地形和下垫面特性,因而改变了水文条件和水文过程。雨水时空分布的改变造成雨水分布的不平衡,带来不确定性。“海绵城市(LID)”建设的目的就是要尽量维持或恢复原有的水文条件,以寻找适宜的平衡和确定性,通过管控“使城市开发建设后的水文特征接近开发前”[7](图2),以避免或减小开发对环境和生态带来的系列负面影响。因此设计中对水文过程及其变化的研究非常重要,但在实际工程中,往往更多注重管控指标和设计细节,忽视了“水文过程”这一关键线索,因而带来了一系列的问题。

图2 低影响开发水文原理示意图[7]

1 城市雨水水文过程分析

1.1 城市雨水过程关键环节影响分析

开发后雨水过程将发生改变,如图3所示。分析中应关注几个关键环节:

(1)降雨与径流的形成过程:包括汇流范围大小的变化和汇流流程长短的变化(图3①);

(2)排水系统及出流过程:管道过程时间较原有径流时间缩短,由于排水系统的缺陷可能导致内涝问题风险点(图3②);涉及对下游水体的影响,包括出流峰值增大,雨水出流携带的污染负荷对水体造成的冲击(图3③);

(3)地下水补给及排泄:雨水下渗减小造成地下水补给减少(图3④),最终导致地下水排泄减少,因而降低了对河流等水体基流的供给(图3⑤)。

图3 开发前后城市雨水过程的改变

1.2分析的基本内容

不同层次的分析内容包括以下几个方面:

(1)汇水区(Catchment)层次:分析开发地所在汇水分区开发前后完整的水文过程,以及开发地块在此过程中的位置和环节;

(2)场地(Site)层次:以目标开发地块为对象,分析雨水的来源、中间过程、去向。开发地开发后雨水的来源方面,除了设计区内各种下垫面接纳的雨水,需特别关注是否有外来的雨水(客水)进入;开发前后雨水径流各自经历的过程;设计区雨水最终的接纳是否可靠,对下游的雨水系统或水体会造成什么影响;

(3)设施(Facility)层次:各种LID设施的进水、出水和设施内部水流过程及水力条件。

分析的成果包括以下内容:

(1)变化及趋势。对雨水过程的分析更关注开发后带来的变化和影响,特别是不利的影响,以及这些影响是否将持续存在;

(2)问题识别。上述“不利影响”即为需要识别的问题,包括环境问题、生态问题、安全问题及其它社会、经济问题。海绵城市设计应坚持问题导向,以解决问题为目标,而不仅仅是符合规划指标,必要时应对规划指标的合理性进行复核并提出适应性方案,且应注意每个项目的具体问题可能不一样。

2 “海绵城市(LID)”系统的设计

2.1设计分析

一个具体项目(片区、地块)的“海绵城市”工程设计,由于范围的限制,可能其雨水系统并不构成一个完整的水文过程,因此可能不完全包含上文所述全部内容。就具体项目而言,设计前分析应注意:

(1)按项目开发用地设计,分析开发后区域的水文过程及项目在这个水文过程中所处的位置;

(2)变化及趋势。对于项目本身及周边环境,开发后将带来的变化和不利影响;

(3)有何可利用的空间,可采取何种工程措施消除不利影响。

2.2 海绵城市规划及指标

海绵城市设计的重要原则是规划引领,即“先规划后建设,体现规划的科学性和权威性,发挥规划的控制和引领作用”[7]。规划控制目标一般包括径流总量控制、径流峰值控制、径流污染控制、雨水资源化利用等。针对各地区的实际情况,不同地区可能有不同的控制重点,但大多数情况下径流总量控制、径流污染控制是主要关注目标,而径流污染控制目标、雨水资源化利用目标一般也可通过径流总量控制实现,因此径流总量控制常常作为首要的规划控制目标。在此目标下规划制定相应的控制指标,作为开发的前置条件和工程设计的依据。

2.3 海绵城市设计案例

本文以一个小项目为例说明“海绵城市”设计的具体过程。

2.3.1 设计条件

项目为一校园,占地面积24942m2,建设前为一坡地,东高西低,南高北低。由于规划周边有市政道路,周边雨水均进入市政雨水系统,因此地块内部雨水系统自成一体。地块有三处市政雨水检查井作为项目最终雨水接纳点。

2.3.2 设计过程

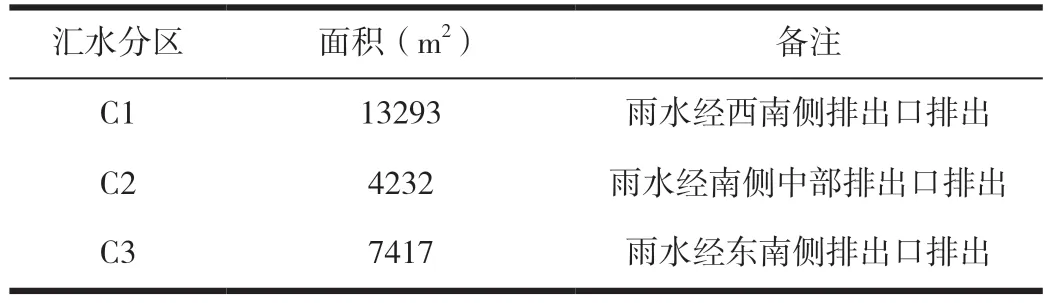

根据原始地形图及建筑场地竖向设计图,划分雨水排水单元,确定雨水走向。成果包括:①汇水分区图(图4),根据竖向设计划分为三个汇水分区,最后雨水分别排至三个雨水市政接口;②汇水分区图面积表(表1)。

表1 汇水分区图面积表

图4 汇水分区图

(2)用地分析:确定下垫面类别

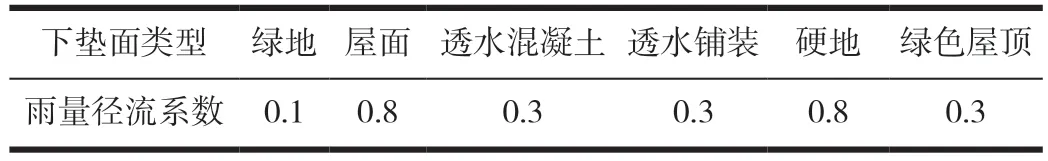

根据场地设计图和下垫面划分标准,统计下垫面类别和数量。成果包括:①下垫面分布图(图5);②下垫面分类面积汇总表(表2);③计算综合径流系数。

表2 下垫面分类面积汇总表

图5 下垫面分布图

综合雨量径流系数由各单项下垫面的径流系数和面积加权所得,各下垫面雨量径流系数取值如表3所示。经计算得C1、C2和C3分区的综合雨量径流系数分别为0.33、0.30和0.40。

表3 雨量径流系数取值表

(3)工程措施:LID设施布置

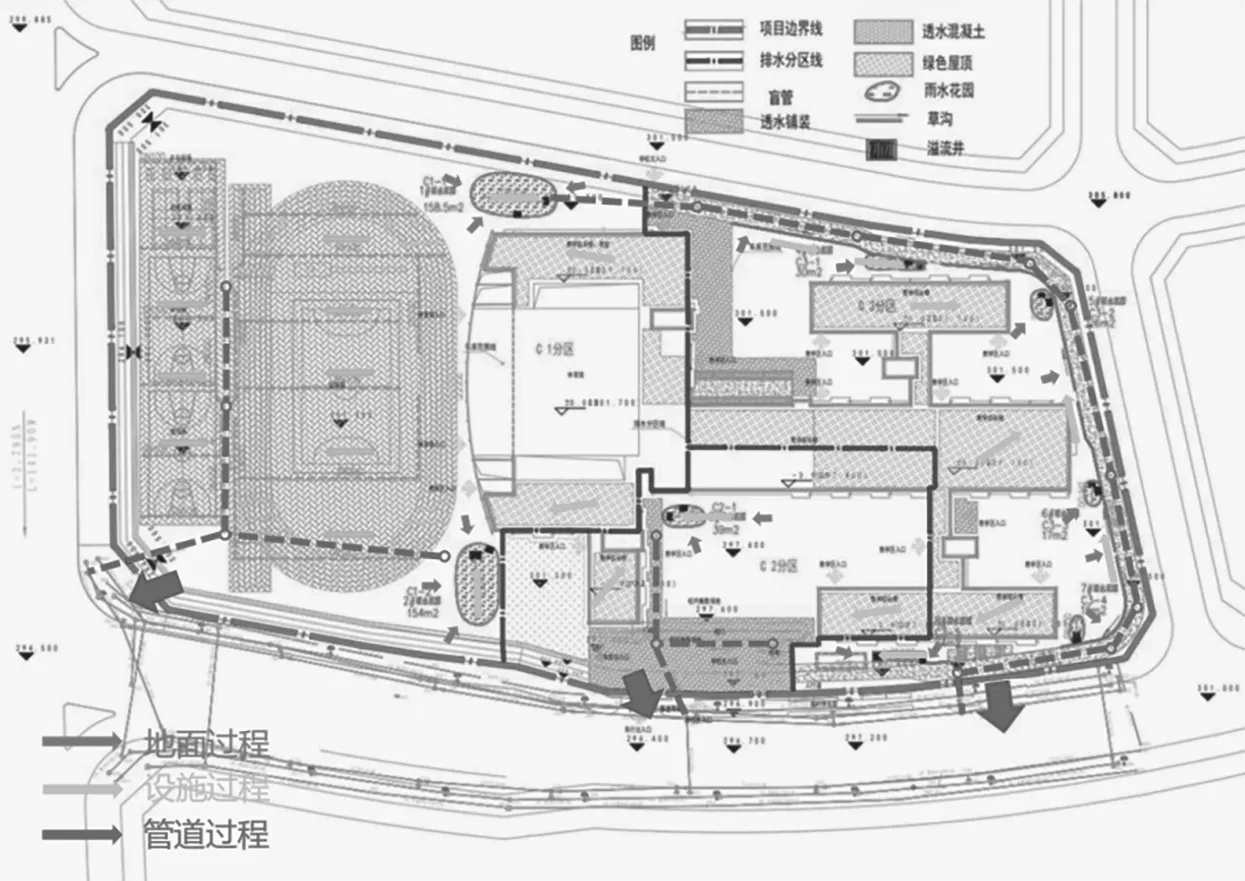

根据地块功能分布和场地设计图(含竖向,带地形)布置LID设施,计算设计参数并与规划参数对照是否满足。设计成果包括:①LID设施布置图(图6);②LID设施参数表(表4)。设计要点:LID设施布置不但要注意场地功能布置和竖向设计,还应注意建筑屋面雨水的落水位置,确保有效收水、容量足够、适应环境,不造成环境危害和安全隐患。

2)构建绿色,安全的环境。旅游养老目的地内供老年旅游者游览、休憩的设施、相关的建设物必须保持完好、无残墙断壁。以及所有供老年旅游者食用的食物、所使用的器具都要是绿色、无公害的,在此基础上还要进行消毒。

图6 LID设施布置图

表4 LID设施参数表

(4)径流组织:明确径流过程和设施衔接

根据“LID设施布置图”和“场地设计图”绘制径流组织图,用箭头表示径流走向及与设施关系。为确保地块受控全覆盖,应保证设施的有效收水,注意径流的三个过程,即地面过程、设施内部过程、管道(出流)过程。成果主要为“雨水径流组织图”,如图7、图8所示。

图7 雨水径流组织图

图8 雨水径流组织路径图

(5)设施大样:设施中的雨水过程

“海绵城市”设计最终要落实到雨水管控(LID)设施上,以保证管控目标的实现。设施过程具体包括:入口——进水设施、内部——设施内部雨水过程、出口——与排水系统的衔接。雨水LID设施多种多样,结构模型图如图9所示。设计要点:①进水能力满足场地控水要求;②设施内水流过程清晰;③下游与排水系统衔接清晰(物理连接);④上下游水流水位衔接清晰(水力连接);⑤下游环节过流能力不低于上游环节(水力验算)。

图9 LID设施结构模型

(6)控制指标核算

分区年径流总量控制率=受控区域面积1×LID设施径流控制率1+受控区域面积2×LID设施径流控制率2+……;场地年径流总量控制率为各汇水分区年径流总量控制率的加权平均值;场地年径流污染去除率=年径流总量控制率×单项低影响开发设施的污染物去除率。

指标核算为迭代过程,该项目设计场地开发前后的指标计算如表5所示。开发建设前的自然地貌按照原始绿地考虑,年径流总量外排率取20%,绿地径流污染去除率取70%,则开发建设前年径流总量控制率为80%,年径流污染去除率为56%。从表5可以看出,开发建设前后的年径流总量控制率和年径流污染去除率指标较为接近,场地内通过海绵设施的渗、滞、蓄、净、排多种技术手段结合,实现了开发后外排量不大于开发前外排量的基本要求,保证了城市良性的水文循环。

表5 开发建设前后控制指标表

2.3.3 水文过程模拟

海绵城市设计的水文过程模拟,既可用于设计前的规划,也可以用于设计后的验证或设计优化。2014年颁布的《海绵城市建设技术指南》中强调通过水文模型计算从而优化城市控制性详细规划涉及的各项指标[7]。城市水文过程模拟模型研究主要集中在城市产汇流与暴雨内涝过程方面[8],一般而言,城市水文过程模拟计算结果主要包括地表平均径流量、平均入渗量、峰值流量及平均径流系数,水质模拟方面主要以地表径流雨水中常见污染物 SS、COD、TN、TP 为控制效果分析,并通过实例数据来验证模型水文水质模拟的可靠性,校正后的模型可用于评估不同海绵体雨洪控制效果。目前,国内发展较为成熟且应用比较广泛的常用模拟软件包括SWMM、MIKE、InfoWorks CS、SUSTAIN等[9]。

3 海绵城市设计问题及讨论

3.1 设计中常出现的问题

由于对雨水水文过程认识不到位或分析不清晰,设计中常出现一些比较普遍的问题。

(1)割裂水文过程。重视指标的实现而忽视上下游水文关系,对设计区域孤立分析。造成要么忽视上游客水的影响,要么忽视项目雨水管控对下游的影响,前者可能造成项目洪涝风险,后者可能造成下游补给不足而导致负面生态影响。

(2)水文过程不清晰。地块内部径流组织不合理,LID设施设置不合理,要么上游雨水进不去,要么下游雨水出路不清楚,如接不进市政管道或水体。

(3)“海绵”设施与竖向设计不匹配。滞留设施或者转输设施竖向分析不清,滞留设施设置在高点,转输设施出现倒坡或者深度过大,导致径流雨水不能自然汇入海绵设施,造成局部积水无法外排。

(4)“海绵”设施构造不完整。进水、水位管控、出水等设施不完整或不规范,比如:进口简单一根管道接入LID设施(雨水花园等),未设进水堰、进水井等,甚至直接从屋面落水管接入,造成设施受冲刷;出水溢流口高程、构造设计不合理,造成设施容量不够或者澭水;出口端溢流水没有顺畅接入下游排水管道,造成澭水甚至内涝等。

(5)量上不匹配。原则上下游设施(或设施的出口)的过水能力应不低于上游设施(或设施的入口)过水能力,否则造成积水、澭水,甚至引起内涝。

3.2 关于量化

工程设计中定量化是必须的手段,但量化设计不等于唯指标化,更要分析水文过程及其效应,最终目标是对环境和生态系统的“低影响”。

3.3 山地城市的水文过程

山地城市由于地形、地貌、地质特点,雨水水文过程比平原城市更加复杂。地形坡度及高差既带来排水的便利,但也造成雨水管理的难度[10-11],特别是高差带来的水势能管控,几乎还没有得到重视。

3.4 气候变化

海绵城市设计主要关注径流过程,但径流过程是降雨和地理因素综合作用的结果。随着全球城市化进程的推进,城市水文过程演化及其伴生效应日益凸显,城市水循环机理发生了深刻变化。气候变化加剧了极端暴雨事件的发生[4],城市“雨岛效应”“干/ 湿岛效应”等现象日益明显[8],加大了城市水文过程的不确定性,使雨水管理面临更大的挑战。因此,设计留有余量始终是有益的。

4 结语

(1)水文过程分析是“海绵城市”低影响开发系统构建的最重要一环,应予以重视。应关注水文过程的完整性,工程范围与周边场地上下游水文关系和工程内上下游关系,也应避免只考虑设计范围的雨水管控指标,而忽视了对上下游的影响,特别是对下游的影响。

(2)雨水水文过程的时空变化较为复杂,但是设计始终考虑的是一种“标准工况”,因此有必要采用动态思维,特别是极端情况下的特殊工况,在水文过程分析的基础上对系统的运行状况进行复核,并留有余地,以降低风险发生的可能性。

(3)在山地城市条件下,雨水的管理不仅包括水量、水质的管理,还应包括水能量的管理,即不同高程的水,其效用是不一样的,毕竟能量也是一种资源。

(4)气候变化加大了城市水文过程的不确定性,因此需要更智慧的管理来增强城市的韧性,以应对挑战。基于此,智慧海绵城市的建设十分必要。