魏晋风流的传神写照

2023-03-02王能宪

《世说新语》是我国笔记小说的典范之作,对中国文学乃至思想文化,特别是士人精神产生深远影响。

《世说新语》是对中国文学乃至思想文化,特别是士人精神产生深远影响的古典名著。它以生动传神的笔触、优美精练的语言,分门别类记录了魏晋时期士大夫的言谈、逸事,反映了这一时期200多年间的政治斗争、学术思想和社会风尚,是一个时代的缩影。哲学家宗白华先生曾经把魏晋时代称为“世说新语时代”,用一部书的名称来指称一个时代,除了孔子的《春秋》和这部《世说新语》,恐怕再也找不到别的了,可见其影响之大、价值之高。

《世说新语》的作者

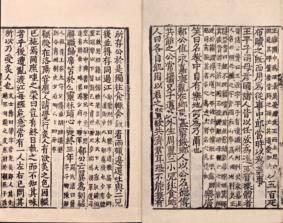

《世说新语》问世至今已有1500余年,关于它的作者,自最早著录此书的《隋书·经籍志》到《四库全书总目》,历代主要史志目录或私家目录都著录为南朝宋临川王刘义庆。

鲁迅在《中国小说史略》中对此提出了异议,认为:“《世说》文字,间或与裴、郭二家书所记相同,殆亦犹《幽明录》《宣验记》然,乃纂辑旧文,非由自造。《宋书》言义庆才词不多,而招聚文学之士,远近必至,则诸书或成于众手,未可知也。”

这段话有两层意思:一是说《世说新语》如同《幽明录》《宣验记》,乃“纂辑旧文,非由自造”之作;一是对《世说新语》的作者提出了“成于众手”的推测,其理由是《宋书·刘义庆传》称其“才词不多”而“招聚文学之士”,此外并没有申述其他理由。这也许是因为《中国小说史略》是一部纲要性质的书,且由讲稿缩成文言,所以语焉不详。

鲁迅先生这一看法影响很大,“成于众手”之说现在几乎被普遍接受,认为《世说新语》是由刘义庆及其招聚文士共同编撰而成。然而,鲁迅先生的推测是否符合实际,是否堪为定论,我们必须结合相关史料进行实事求是地考察研究。

《世说新语》的文体特征

《世说新语》分类记事,篇幅短小,截取精彩片段,记载逸闻隽语。它是我国笔记小说的典范之作,其文体和风格对后来的笔记小说产生了深远影响。

胡适曾批评《世说新语》“虽有剪裁却无结构,故不能称作短篇小说”。很显然,这是以现代的小说观念来观照、审视《世说新语》。我国的小说,有文言笔记小说和白话通俗小说两个各自独立的发展系统。前者长于理趣,属文人作品;后者长于情节,属市民文学。尽管白话通俗小说自唐传奇和宋元话本发端以来,至明清有了长足的发展,如《三国演义》《水浒传》《西游记》《红楼梦》四大名著,其影响远远超出了文言笔记小说。但是,即使是明清时期,文言笔记小说也并没有因为白话通俗小说的兴起而走向衰亡,而是继续沿着传统的道路向前发展。这是中国小说发展史的客观事实。

今天的小说观念,是以明清白话通俗小说为参照系,并经梁启超、王国维等人竭力倡导和引进西方小说观念而形成的。笔记小说的源头,则可上溯到春秋战国时期诸子百家中的“小说家”。《汉书·艺文志》云:“小说家者流,盖出于稗官。街谈巷语,道听途说者之所造也。孔子曰:‘虽小道,必有可观者焉,致远恐泥,是以君子弗为也。’然亦弗灭也。闾里小知者之所及,亦使缀而不忘。如或一言可采,此亦刍荛狂夫之议也。”东汉初年,桓谭在其《桓子新论》中亦有类似见解:“小说家合丛残小语,近取譬论,以作短书,治身理家,有可观之辞。”

从以上两处引文中,我们可以发现两个值得注意的词语,一曰“短”,二曰“缀”。短者,是就小说篇幅而言,因为是“街谈巷语、道听途说”的“小道”,而又有“一言可采”,所以它是“丛残小语”的“短书”。缀者,是联结、拼合的意思,这是就小说编纂方式而言,因为是“一言可采”的“丛残小语”,所以必须摭拾采录,把散金碎玉串在一起,即所谓“缀而不忘”。《世说新语》的编撰,在形式上大體是与此相符的。

可见,在中国传统观念里,“小说”(小道理)是相对于“大道”(大道理)而言的,这正如“小学”(语言文字之学)是相对于“大学”(治国平天下之学)而言的一样。因而,小说家虽然也在诸子之列,却是不入流的,所谓“诸子十家,可观者九家而已”。但是,孔子并不鄙视“小说家言”,认为其“必有可观”。我们正可以从这个意义上去认识《世说新语》的价值及其文体特征。

《世说新语》通行的版本分为36门共1130则,将魏晋二三百年间的1500余人(包括刘孝标注在内)纳入其中,假如没有独到的审美眼光和高超的剪裁技巧,这是不可想象的。

魏晋风流的主要表现

魏晋风流,或者叫魏晋风度,是对魏晋士人的精神特质和言行风范的概括。《世说新语》以记载魏晋士人的言行逸事为主,最集中、最充分、最生动地表现了魏晋风流,借用书中顾长康的话,可谓魏晋风流的“传神写照”,而此书恰成了观察魏晋风流的“阿堵”(“阿堵”是当时口语,相当于现代汉语的“这个”,这里指眼睛。见《世说新语·巧艺》十三:“顾长康画人,或数年不点目精。人问其故,顾曰:‘四体妍蚩,本无关于妙处,传神写照,正在阿堵中。’”)。

翻开《世说新语》,迎面走来的是一群率真旷达、恣情任性的风流名士,诸如玉柄麈尾的清谈家,辨名析理的玄学家,月旦人物的鉴赏家,服药求仙的道士,论道讲佛的高僧,清才博学的文士,芝兰玉树的俊秀,纵酒的醉客,裸裎的狂士……真可以说它是一幅风流名士的人物长卷。正是从这个意义上说,哲学家冯友兰先生把《世说新语》称为“中国的风流宝鉴”。

《世说新语》所反映的魏晋风流,其表现形式主要由三方面构成,即魏晋名士的谈玄之风、品题之风、任诞之风。

谈玄之风。谈玄,通常称“清谈”,亦称“清言”,又称“共论”“共谈” “讲论”等。因清谈的内容主要是玄学,故称“谈玄”。

谈玄之风源自东汉太学清议。东汉中叶以来,宦官专权和外戚干政,造成了政治的腐败和社会的动荡,太学生们群聚京师,高言放论,批评朝政,臧否人物,此即所谓“太学清议”。《后汉书·党锢传》云:“桓灵之间,主荒政缪,国命委于阉寺,士子羞与为伍,故匹夫抗愤,处士横议,遂乃激扬名声,互相题拂,品核公卿,裁量执政,婞直之风,于斯行矣。”到了魏晋时代,由于社会环境和学术思想的变化,“品核公卿,裁量执政”的太学清议一变而为“辨析名理”的名士清谈。

《世说新语》中《言语》《文学》《赏誉》等篇记载了大量谈玄的内容。谈玄是在上流社会尤其是在士族阶层进行的。魏正始年间,何晏、王弼等祖述老庄,崇尚虚玄,士人之间辨名析理,一时形成谈玄之风。到了东晋,谈玄之风更是愈演愈烈。上自帝王大臣,下至士族文人,乃至僧侣道士,相互景慕,流为风尚。谈玄成为他们日常生活的主要内容,成为一种学问和智力的竞赛,借此显示各自的高贵风雅和学养才能。

清谈家们相聚谈玄,其论辩方式通常是在两人之间展开,但也有如下多种方式:主客相对或自为客主;临时拈题,四座皆通;两人论辩,一人评判;等等。至于谈玄的内容,主要是《易经》《老子》《庄子》所谓“三玄”,以及老庄与圣教(儒学)异同,佛理,“声无哀乐”“才性四本”,等等。下面举例一则:

何晏为吏部尚书,有位望,时谈客盈坐。王弼未弱冠,往见之。晏闻弼名,因条向者胜理语弼曰:“此理仆以为极,可得复难不?”弼便作难,一坐人便以为屈。于是弼自为客主数番,皆一坐所不及。(《世说新语·文学》)

未曾弱冠的王弼到学问和地位都很高的何晏家中拜访,何晏用自己最擅长、钻研最精深的义理来与王弼论辩,不料被王弼轻易驳倒。在场的人也都不是王弼的对手,他只得“自为客主”,自己与自己反复辩难,都是大家所达不到的层次。

诚然,魏晋玄学家们谈玄论辩,辨名析理,是一种高妙精微的智力活动,正如冯友兰先生所言:“在中国哲学史中,魏晋玄学是中华民族抽象思维的空前发展。”魏晋玄学是在“独尊儒术”的两汉经学桎梏之下的解放与突破,充满着自由的精神和思辨的色彩,是我国春秋战国时期百家争鸣之后又一座思想文化的丰碑。但是,一些当权者居然“摆拨常务,应对玄言”,为了谈玄,国家大事可以抛到一边。因此,后人批评魏晋“清谈误国”。

品题之风。品题,是指对人物的品性、才能、容止、风度等方面的评论和品鉴,《世说新语》有时称为“题目”,或简称为“目”。《识鉴》《赏誉》《品藻》等篇专门记载人物品题,另外《言语》《政事》《容止》等篇亦涉及这方面内容。人物品题在《世说新语》中占有相当比重的篇幅,是该书所要表现的重要内容。

如果说,清谈玄理讲究学力与思辨,那么品题人物则重在识力与鉴赏。因而《世说新语》中的人物品题,往往以对人的洞察远见和精鉴妙赏,并判别其才性优劣、流品高下为旨归。

《品藻》篇多通过比较来评定人物的高下。《识鉴》篇则多强调对人物的品性、才能,特别是政治才能的识见与鉴别,这种人伦识鉴体现了品评者的慧眼卓识。最能反映当时品题风气的,还是《赏誉》篇中那些具有审美特点的人物品题。赏誉,即对人物品性、才情之美的欣赏和赞誉。假如说汉末察举的乡党评议主要特点是“评”,那么魏晋人物品题的特点便是“赏”。赏,即认识美,欣赏美,赞誉美,也就是说,魏晋的人物品题是一种审美过程。

魏晋人物品题由汉末的政治性和实用性转向审美性和鉴赏性,在表现形式上有一个十分明显的特点—形象化。翻开《世说新语》,无论是品鉴人物内在的品性才调之美,还是外在的风度仪容之美,多是通过比喻,用形象化的手法加以表现的,使人物的人格之美与自然的物象之美互相契合,达到了人格美与自然美的统一。例如:“世目李元礼:‘谡谡如劲松下风。’”又如:“公孙度目邴原:‘所谓云中白鹤,非燕雀之网所能罗也。’”《世说新语》在这类比喻性品题中,有一系列最能契合魏晋人物精神风貌的自然物象反复出现,凝结成一些较为固定的意象,颇能看出魏晋品题人物的审美标准和审美趣味。这些物象主要包括“松下风”“崖下电”“玉树”“玉人”“鹤”“龙”等。

任诞之风。我国古代知识分子奉行“穷则独善其身,达则兼济天下”的处世哲学。魏晋士人崇尚老庄,“越名教而任自然”,他们任诞放达的生活作风把“独善”的一面推向了极致,达到了空前绝后的境地,对中国士人精神产生了极为深远的影响。《世说新语》中《雅量》《豪爽》《栖逸》《任诞》《简傲》等篇充分而生动地记载了魏晋士人的任诞之风。

《世说新语》所载任诞之风,包括服药、饮酒、裸裎、隐逸等种种特出的言行风尚。他们这种人生态度和生活作风,在今天看来有些似乎是无法理解和不可思议的,殊不知这种任诞和放达是魏晋士人在险恶的政治环境和老庄哲学的影响之下,为了全身远祸所采取的一种极端行為。尽管这种行为本身带有消极和颓废成分,但就其精神而言,却又具有某种积极因素和浪漫色彩。

例如:“刘伶恒纵酒放达,或脱衣裸形在屋中。人见讥之,伶曰:‘我以天地为栋宇,屋室为裈衣,诸君何为入我裈中?’”(《世说新语·任诞》)刘伶裸体待在家中,人家批评他不当如此,他反而振振有词:我以天地为房屋,以屋室为衣裤,谁让你们自己钻进我裤裆里来了。如此放浪形骸,实在到了惊世骇俗的地步。然而,“我以天地为栋宇”却又不能不使人感佩其境界之博大、气魄之恢宏。

魏晋名士任诞放达的种种表现是一种文化心理的外化,这种文化心理的核心便是玄学,亦即老庄哲学。对于魏晋名士任诞之风与老庄的关系,钱锺书先生有十分精辟的论述:“晋人之于老庄,亦犹‘六经注我’,名曰师法,实取利便;藉口有资,从心以扯,长恶转而逢恶,饰非进而煽非。晋人习尚未始萌发于老庄,而老庄确曾滋成其习尚。”冯友兰先生则讲得更为通俗形象,他说:“竹林名士讲老庄,而且受用了老庄。”所谓“受用”,亦即钱锺书所云“名曰师法,实取利便”。

魏晋名士越礼脱俗,率真任性,我行我素,无拘无束,他们以这种极端的行为方式,尽情地享受人生,享受生活:服药行散,以强身延年;纵酒食肉,以满足口禄;冶游山水,以娱目怡情……这些在今天看来虽然是一种消极颓废、玩世不恭的人生态度,但其精神本源是老庄的“真”和“自然”。这种崇尚“真”和“自然”的精神,在那个时代表现出一种自由解放的气象—反对虚伪的礼教,蔑视功名利禄,一切皆顺其自然,不伪饰,不矫情,不为外物所累。这种精神通过种种任诞放达的行为举动,形成一种新的道德风尚和审美理想,对中国士人精神和社会文化产生了极为深远的影响。

王能宪,中国艺术研究院研究员。