情系空谷兰(外一篇)

2023-02-28原因

●原因

2021年在京期间,曾携内子到昌平一家养老机构看望张长老师。从网络查有关资料得知,这是一家较为高档的养老机构。吃的是小汤山供给的有机蔬菜,看病有定点的挂钩医院,并且可以由专车接送,各方面条件都还不错。但从平日与张老师的电话或微信联系中,知道他虽然有家人经常探望和体贴关心,却因深陷于对昆明生活和云南朋友的怀念而常常感到孤寂落寞。

由于是疫情期间,养老院不让我们进入,只是电话通知张老师到大门口与我们相见。不一会,张老师就出现在我们等待的视线里:在一个陪护人员的陪同下,他一步一步慢慢地走着,步履蹒跚,及至来到我们面前,只见他头发蓬乱,脸色苍白,神情委顿,明显比往日瘦了很多。这就是往日动作利索精干、面容清朗、目光明澈的张老师吗?这就是前两年还雄心勃勃地对我说,想在有生之年再完成一部长篇小说创作的张老师吗?老和病对于一个人的改写,真是既不可思议又无可奈何,让人凝噎。

保安找来了一条板凳让我们坐下。张老师说:“老是头晕,是颈椎的毛病。”我说:“张老师多保重。”然后就彼此相望,默然不语。几十年的亦师亦友,分别四年,藏了一肚子的话,却于见面时两人都不知从何说起。

那天张老师给我的感觉是,这个才华横溢、笔下著作也曾名震四方的人,老了!老得像一本发黄的线装书,老得像一株深秋的梧桐树!心中不禁暗暗祈祷:愿他长命百岁!

然而,既在规律之中又在我的愿望之外,一年后张老师终因患病多年于北京辞世,消息在一个阴晴不定的早晨传到云南,听闻后不胜悲恸。记得柳宗元在《吊屈原文》中说过这样一句话:“先生之貌不可得兮,犹仿佛其文章。托遗编而叹喟兮,涣馀涕之盈眶。”是的,今后是再也看不到张老师的容貌了,但闪现着他身影的他的文章仍在。近日捧读他赠我的《张长文集》,不禁泪水盈眶,一些往事也于悲痛之余慢慢浮上脑际。

与张老师结缘,是从投稿开始。事情大约发生在1983年年初,当时我大学毕业才几个月。那时候,为了不让新工作单位对我产生不务正业的印象,我化名“毛毛”用妻子的工作地址向《边疆文学》投寄了一组散文诗。稿件很快就获得刊登。责任编辑就是当时担任这份刊物诗歌散文编辑组组长的张长老师。素昧平生的他,还给我发来了一封参加《边疆文学》创作班的邀请函。由于无人顶替自己承担的教学任务,我没能参加笔会,也没有机会在较短时间内向张老师告知情由。后来,有机会与张老师见面了,他问我认不认识大理州有一位叫毛毛的作者。我说那就是我,张老师先是有点惊愕,继而抚掌大笑后说:“你的作品风格柔美,我还以为是个女作者呢。”就这样,在亲切自然的气氛中和张老师认识了。张老师那次编发的虽然不是我的处女作,但是分量比较重,对我坚定走文学创作道路起到举足轻重的鼓舞作用。那是完全无私的帮助,我至今铭记在心。

以后和张长老师的接触逐渐多了起来。

第一次较长时间的相处,是1986年和张老师一起去哈尔滨参加中国散文诗学会第一次代表大会。在途经北京并作短暂停留期间,他带我去看望冯牧,拜访刘心武(刘先生出差在外,只见到了他夫人)。在哈尔滨开会和到松花江边、大兴安岭采风时,他携我致敬艾青,并介绍我认识刘湛秋、柯蓝、郭风等文坛大家。张老师的热心和真诚,使我这个第一次出远门、初出茅庐的文学青年得以大开眼界。如今忆起,心中犹热。

那段时间,张老师似乎钟情于散文诗的写作。参会之前,我刚刚拜读了他发表于《人民文学》的《大理印象》:“山,透明,有冰晶的雪。水,透明,能看清水虾的须。石,透明,浮现出山林,云影。”在这组散文诗里,大理的美被他逮个正着,并用玲珑剔透的文字,将其展现得入木三分。散文诗是一种以小见大的文体。张长的散文诗,没有波德莱尔《巴黎的忧郁》里的“恶之花”,也没有鲁迅《野草》里对灵魂的无情解剖;不像泰戈尔的《吉檀迦利》美得玄秘,也不像何其芳的《画梦录》美得凄迷。但他和这些大家一样,都是以“美”作为俘虏读者的魔杖。张长的散文诗,美在清澈。

那次东北之行后,张老师发表了《松花江》《火山口森林》《死去的红松》等一批散文诗。

在文学创作上,张长老师是个多面手。他常常这样回顾自己的文学之路:由写诗到写散文诗再到写散文然后写小说最后写随笔小品。他甚至认为,这个模式,可以为那些刚踏上文学创作之路的人借鉴甚或践行。对于自己的作品,他同意一些人的看法:诗不如小说,小说不如散文。从他的著作年表上看,他发表第一首诗(也是第一篇作品)是在1957年8月,最后一次发表诗(不包括散文诗)是在1988年。现在读他的这些诗,觉得由于受那个时代的文风影响,一些诗确实有主题先行,图解政治的印痕。但其中有些表现边地人情风物之美的诗,还是可圈可点的。如《椰林短笛(六首)》等,就写得含蓄、深情,富有民歌韵味,能让人获得美的享受。

张老师的前期散文和他的诗歌、散文诗一脉相承,善汲取西双版纳少数民族风情的美韵,富有诗情画意。可以看出,他的佳作《空谷兰》在这些散文中已经闪现着朦胧的影子。

张老师的音乐系列散文(曾结集出版,书名《另一种阳光》),脱胎于他对西方古典音乐的热爱。素养的深厚,品鉴力的高超,感受的独特,使得这批文章别有风韵。前些年,有一本获得省奖的散文集,竟然部分抄袭了张老师这批散文中的字句和段落。这样的侵权虽然令人不愉快,但是否也从一个侧面说明,张老师的这批散文的确让人爱羡有加而使得有人不耻进行抄袭?

平民系列散文,也是张老师散文作品中的上乘之作。以平民的视角来写平民的吃穿住用、喜怒哀乐,把自己真实定位为一个平民,这正是张老师的高贵之处。张老师还将一些底层人物纳入自己的笔下,《摆腌萝卜摊的姑娘》《扫街老人》《护工小袁》等,都灌注了他对普通人的关切、关爱和尊重,彰显了作家的良心。

张老师后期的散文,多为随笔小品。在文集中,他将其收入《杂感杂记》一辑。我曾在他的一次作品研讨会上说,张长老师近年多写随笔小品类文章,是他的文学之路走到了炉火纯青阶段后的自然选择,甚至是必然选择。“庾信文章老更成,凌云健笔意纵横”,他的这些文章绵里藏针、时显锋芒,简约如三秋之树,苍劲似寒山之石,充满力量和魅力。用王蒙在为他的文集写的序里的话来说:“(这些文章)增加了一点尖锐。”当然这种尖锐,仍然发自一颗善良的柔软的富有温情的心。行霹雳手段,怀菩萨心肠。他的这些富有思想深度和人生况味的散文,体现出他文学风格的另一面。

和他们那个时代的大多数作家一样,张长老师也曾深受苏俄文艺的影响。这在他的有些作品中时有体现。他曾经很向往那片长满白桦林的土地,并与我相约,适当时去旅游。他心中的俄罗斯,在柴可夫斯基和肖斯塔科维奇的音乐中,在列维坦和希施金的油画里,在屠格涅夫、巴乌托夫斯基的文字中,在俄罗斯姑娘碧蓝色的眼睛里。但由于他患了前列腺方面的疾病,我们终于未能成行。当然,即使他还健康地活着,如今的俄罗斯也不能去了,由于疫情,更由于战火。

张老师文思敏捷,凡外出开笔会或采风,都会有相关作品问世。当年他和另一位作家结伴而行到德宏、大理采风后写出了一篇小说的事,给我留下较深的印象。

那时我在大理州文联供职,接待外地作家来访,是我的份内工作。白天,我陪张老师他们采访。有闲暇时,邀他们到家聊天、喝茶。也就是那一次的接触,张老师认识了内人、小女,并逐渐成了我们的家庭好友。有意思的是,两位老师到德宏六七天后,原路返回时竟只剩张长老师一人。张老师笑说,在德宏游览一寺庙时,一时兴起,大家抽了一次签。谁知同伴抽到的是一支下下签。本来只是抽着玩玩,这位同伴却因此忧思忡忡、心神不宁,竟至提前乘飞机回昆明去了。事情有点好笑,我们听听也就过去了。

不久后,我们就读到了张老师的短篇小说《求签》。作品构思精妙,细节生动,把一个被负面信息搅扰得坐卧不安的人写得活灵活现。这篇小说,先后被《小说选刊》《新华文摘》转载,张老师也曾以“求签”两字作为自己一本小说集的书名,可见他对这篇作品比较满意。

如今重新捧读收编进《张长文集》里数量颇丰的小说作品(其中长篇小说《太阳树》获骏马奖,数十篇中短篇小说中也有数篇获奖),对比之下,觉得还是他早期创作的、获全国优秀短篇小说奖(此奖项后纳入鲁迅文学奖)的《空谷兰》,是一座他自己的高峰。这篇小说虽然篇幅不长,却是他在西双版纳17年生活积淀的结晶、升华,也是他美学观念的完美呈现。《空谷兰》里那些美好的人、美好的事、美丽的风物,以及承载着这一切的散发着青春芬芳的美好时光,那么的诗意盎然、隽永,让人至今陶然神往。

张老师为人低调、谦和,但从不向权贵摧眉折腰,骨子里总透出一种清高孤傲之气。“人不可有傲气,但不能没有傲骨。”他常常这样说。

张老师生活节俭,穿着朴素。他在散文《平民的衣》里,说到过这样一件事:曾在机关大院门口候一位来访的朋友,一个也到这里来找人的姑娘看了他一眼后问:“你是门卫吗?”朋友来后,张老师讲给他听,朋友看看张老师的穿着后大笑。因为那天张老师穿的是“老三色”,再加一双臃肿的大棉鞋。

由于儿女在外地工作,张长老师长时间独自生活,独自不问收获地笔耕,心境就难免会寂寞。从某种意义上来说,他古朴的穿着,就是他寂寞心境的外化。穿着寂寞的衣,走着寂寞的路,他也许是一个不合时宜的人。

每逢要外出参加文学活动,张老师就会有些紧张。这种时候,我往往会接到他的电话,问我是否也去参加,如果同去,就事先约定要和我共住一个房间。这是因为他睡眠不好,需要有一个安静的宿伴。当然,他的这种邀约,也透露出他内心深处潜藏着一缕孤寂,体现出他的一种对温暖友情的渴求。

在整理编辑《张长文集》期间,张老师曾邀请著名的书法家范曾先生为之题写书名。可能因为范先生太忙,他将题写的书法作品寄给张老师时,《张长文集》已经付印。张老师就只好将范先生的字印为书签,夹于文集内。我曾陪张老师寻找和选择文印公司,参与审看书签的设计、谈价等事项。对于一个作家,出文集、印大书法家题写的书签,也应该算一件志得意满之事。但我在有事先离开文印公司时,回头一望,才发现还在与文印人员磋商的他,言谈举止依然那么不显山露水,穿着依然素净得不能再素净。他确实属于那些“自己得不到抚慰,却总愿抚慰别人的人(傅雷评价莫扎特的话语)”。当然,是用他作品里的温暖和亮色。

真的,有时看到瘦削的张老师穿着一身过时的服装走过来,我会觉得他是从另一个时代走出来的人,50年代?或者更早?恍惚中,我甚至会觉得,他是从一条古旧的雨巷里走来的,就像那个著名的丁香诗人一样,默默彳亍着,等待着什么事,什么人。

记得张老师曾经说过,作为人,谁都免不了一死,好在搞写作的,在这个世界上多少会留下一些痕迹。是的,这个人曾经真诚地活过,曾经蘸着自己的心血坚持不懈地写过,直至耗尽生命。

张长老师是云南省较早在全国产生影响、获得声誉的一位作家,笔下著作多次获国家级文学大奖。他用温情和美来照亮人心,给我们留下了一笔永恒的财富。

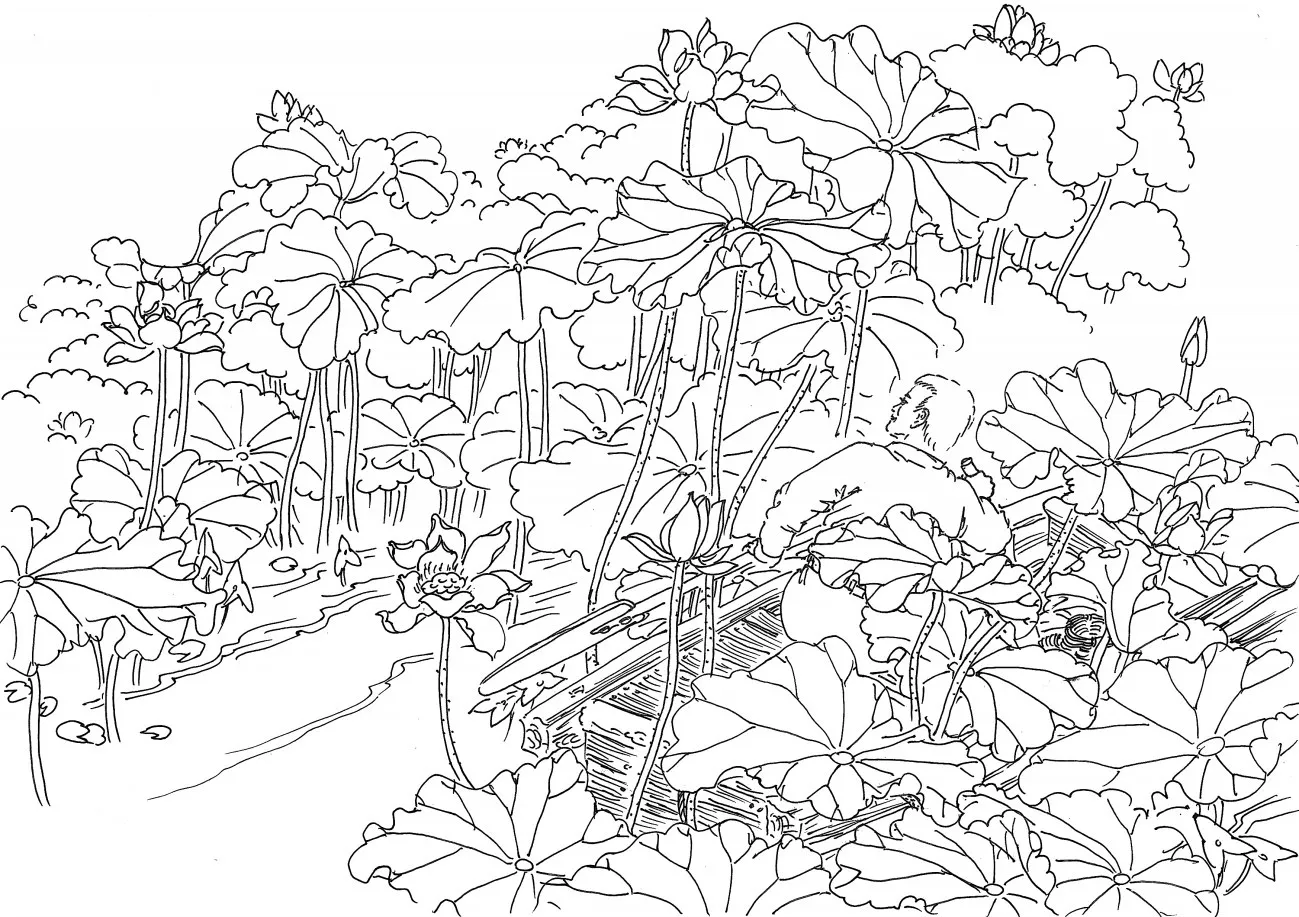

张老师在《空谷兰》里写到了一种爱伲人把它叫做伊散玉瑟花的兰花。这种花颜色淡蓝,有着特殊的香气,一般生长在人迹罕至的深山老林,静静地开,静静地落,悄悄把色彩和芬芳传递到人间。

能不能这样说,张长老师自己就是一株这样的空谷兰?

我所认识的林非先生

我与先生结缘,和很多文人一样,是由文字开始的。

“我并不认识这本散文集的作者原因先生,是他经由江苏作家王志清先生的介绍,嘱咐我撰写一篇读后的感受,这样才很高兴地联系上了。”这是林非先生为我的散文集《在生活的郊野》所写的序里开头的一段话。

那是1999年的事。

当年7月下旬,我给先生寄去了新编散文集的样稿,烦请先生为之写一篇序言。当时,先生正准备赴承德北边的塞罕坝国家森林公园采风。临行前夜,他冒着难耐的酷热翻读了300多页校样,并记下了一些想法。后来他徜徉在河北与内蒙古交界处的那片森林和草原时,还在为序文的撰写进行着思考。回到北京后,他又将样稿仔细地览阅了一遍,然后写下了3000余字的感受。

林非先生是著写过《现代散文六十家札记》《中国现代散文史稿》的现代散文研究家,同时他自己也是一名优秀的作家。他极力提倡新时期散文创作必须冲破过去几十年散文的思维模式,奋起开拓一条振兴与繁荣散文的新途径。他写过《离别》那样可与朱自清的《背影》媲美而又具有自己独特风格的文章,还有《话说知音》那样进入全国高考语文试卷的一大批名篇佳作,同时还写过《鲁迅和中国文化》等具有巨大影响力的著作。为我这样一个素昧平生,当时还相对年轻的作者写序,他完全可以像某些名家一样,凌空蹈虚地写一些大而化之,放之四海而皆准的文字。但他没有丝毫敷衍。他驱遣自己特有的明澈隽永的文笔,对我的那些文章进行条分缕析,给出恳切准确、深邃精湛、情理交融的评点,让我受益匪浅并得到很大鼓舞。

先生在《序》中说:

也许由于曾经致力于散文诗写作的缘故,原因先生笔下的许多篇章,都洋溢着一种浓郁的诗意,有时显得飘忽和温柔,有时又显得奔腾而雄壮……这当然得归结他感受的能力和表达的才气,很值得引起注意的是作者在书写许多灵动的形象时,也同时追求着表达出其中哲理的涵义。原因先生确实是在不断深入地抒写整个人寰中种种命运的轨迹……描摹这样的故事时,显出了一种充满忧虑和思索的音调……也正好透露出作者对于一种非常珍贵的审美理想的追求。

先生还在《序》的最后说:“我在诚挚地祝贺他这本散文集出版的同时,也多么盼望着能够不断读到他更多更好的散文作品。”

能够在素不相识的情况下,仅凭对我的一些文章的阅读,就写下这样一些知情知性甚至可以说是知心的语重心长的激励文字的,是一位什么样的人呢?我不由暗中猜想着先生的容貌。

令人高兴的是,收到先生撰写的序文后不久,与先生见面的机会就来了。

大约是同年深秋,中国鲁迅研究学会到昆明开年会。作为学会的会长,林非先生到临参会。

得知此消息,我立即去看望先生。

先生身形较高,两眸有神,言谈举止尽显彬彬学者气质,是“江天一色无纤尘”那样的人物,让人一经接触,就心生敬爱之情。

有一件事,让我一直难忘。

先生在昆明停留期间遇到了一件事:某省一位高官,来电话表示愿对中国鲁迅研究学会进行经济资助,条件是希望能成为研究会副会长。

像鲁研会这样的民间学术团体能获一笔资助,对于今后学术活动的开展,自然大有裨益。但担任研究会的副会长,必须得有一定的学术水准、学术成果和学界影响,而此公充其量只能算鲁学研究的热心人。因此,接受资助还是对之婉拒,成为一个问题。

“该怎么处理呢?”先生沉吟着。

也许先生觉得我是局外人,且相对年纪较轻,就想听听我的看法。我已记不清当时自己是怎样表明心中的想法了。但据我所知,后来学会采取的态度是完全“鲁迅风”的:摒弃了实用主义而选择了对原则的坚守。

第二次面见先生是2001年12月我赴京参加中国作家协会第六次代表大会期间。

择一个休会的上午,我乘坐公交车辗转到了先生的住地。打电话问先生家所住的单元楼层,得知先生的书房和居室在同一单元的上下楼层,内部连通。有趣的是,我到了书房层,敲门,无人应答。打电话,先生说在居室层等我。我立即下楼,敲门,也无人应答。打电话,知道先生已急匆匆赶往书房层迎我了。我又立即上楼,去叩启书房层的门,先生竟又已急赶往居室层了……这样的擦肩错位,竟然重演了两三次,实在好笑。现在想来,出现这种情况,是两人见面的心情都太急迫的缘故。

待在书房坐定,我有点窘愧,低头直搓两手,先生却满脸微笑地看着我。

先生谈鲁迅研究、谈散文创作,娓娓道来,每每有独到见地,让我如沐甘霖,如坐春风。

一个上午很快过去,先生热情地留我共进午餐。先生自己吃得很少,却不停地给我拈菜,然后微笑着看我剥虾、手托荷叶饼卷裹片皮鸭。多少年过去了,我仍觉得那家小餐厅的清蒸基围虾、北京烤鸭,是不管多么高级的酒店都不能吃到的美味。

我向先生告别时,先生从书架抽出了一本厚重的书送我。书名:《中国鲁迅学通史》。

回到作代会代表的住地——离卢沟桥不远的一家部队宾馆。当晚,我开始阅读先生的赠书。这部由张梦阳著写的宏著,很多论点和资讯,都是我这个热爱鲁迅作品的非专门研究者所未闻的。而林非先生写的序言,更是思想理论深度和斐然文采兼具。

为什么要进行鲁迅研究,其终极目的何在?林非先生在这篇序文中借鉴巴人在1938年10月发表的《超越鲁迅——为鲁迅逝世二周年纪念而作》一文中的观点,表明学习与研究鲁迅的目的是要超越鲁迅。在序文里林非先生说:

鲁迅作为一个思想如此深刻而又时刻关爱着整个民族的作家,确实是很难超越的。然而……(我们)千万不要只满足于去吹捧一些玩弄和炫耀知识的碎片,却对自己民族的命运漠不关心的辁才小慧之徒,千万不要兴高采烈地去诋毁和谩骂像鲁迅这样巨大的精神文化现象,千万不要重复像屈原在《卜居》中所说的“蝉翼为重,千钧为轻,黄钟毁弃,瓦釜雷鸣”那样的状况。我们应该不断地向着深刻的思想挺进,向着关怀整个民族的道德境界升华,这也正是进行鲁迅研究的终极的目的。

在一盏台灯的光影里读着这些振聋发聩的文字,先生对这个世界充满期许的微笑又浮现在我眼前。落了一夜的雪。抬起头,只见雪后的朦胧曙色中,满窗松竹的影子轻轻晃动。

第三次见先生,是2003年7月。那年,在云南省文山州举办普者黑文学创作笔会,邀请了先生、余秋雨、舒婷等几位作家参加。回程时他们途经昆明,我去看望了先生。先生精神依然健旺。先生说:“普者黑那旖旎的水,奇异的山,真是让人相见恨晚。”这次普者黑之行,激发先生写下了著名的游记散文《普者黑泛舟记》。正如魏建军在《林非游记散文漫谈》中所说,“当林非先生的游踪进入普者黑时,艺术家的气质和心性完全呈现出来了。”

林非先生在文中写道:

我出神地俯视着这被阳光照耀得多么清亮的水波,只见那一朵朵缥缈的白云,在透明的湖水里缓缓地游弋。我轻轻地弹拨着水波,想扣问这淼淼的白云,想邀请它浮出静谧的水面,诉说那九霄云外的往事。

由清亮的水波到缥缈的白云在湖水中游动,再到邀请云朵浮出水面讲说九霄云外的往事;从对逼真景物的描画到拟人想象的运用再到心绪的激扬飞荡,都被先生细腻而又富有节奏感地呈现出来。在这里,所有的景语皆情语。先生的这篇文章,以它唯美的色彩,让我一读再读。

小船穿过一茎茎的荷叶,让盛开的莲花在我们头顶微微摇晃。这云南高原上多么凉爽的风儿,把我吹拂得万分的舒畅,真想在花丛中永远地栖息下去。

浪漫的情思往往妊娠并临盆于美丽的景致中。意犹未尽的先生,忘记了疲乏,又参加了夜晚的荡舟。忧伤的传说,泼水的嬉戏,姑娘们的美丽舞姿,在迷蒙夜色的笼罩下,如梦如幻,更充满了浓郁的诗意。但先生在良辰美景中,生发的却是深沉的慨叹:

瞧着岸上欢歌狂舞的人们,才真正懂得,只有当水草茂密,鱼虾成群,大家都丰衣足食的时候,才可能萌生出浓郁的诗意来。而如果在专制暴政的胡乱折腾底下,不准许种植庄稼,不准许养育鱼虾,这样肯定就会饥寒交迫,饿殍遍野,却还不准许自由地抒发愤懑的意见,像这样的话,哪里会有诗,哪里会有出自内心的歌唱和舞蹈?

胸中丘壑,在万顷波涛中突兀而起。泄涌和流淌得那么自然,正如足球巨星的临门一脚。在美景中寄寓了高旷境界、现代精神、平民视角和学者情愫。

前两年,云南文史研究馆欲编一套《云南文化名篇》的丛书,作为一个馆员,向丛书的现代当代部分,我极力推荐了先生的这篇作品。当然,读到先生的这篇文章,是先生回到北京一段时间后的事。

那天,听先生讲述了普者黑之行的一些感受后,想到先生坐了大半天的车,可能比较疲累,我就未在先生下榻的房间多作逗留,转而去看望舒婷。忽然接到先生电话,说尚有几句话要对我说。快言快语的舒婷急忙催我快去。

到了先生房间,先生拿出了他在文山购得的一包土特产递给我,说:“人在旅途,身无长物,留个念想。”原来在我向先生告辞后,先生总觉得应赠我一点什么以表惜别之情。想来想去,才想到了这包在文山所购之物。

我的眼睛一下子湿润了。虽然中国有一句古话:“长者赐,不可辞。”但我还是力劝先生把这包土特产带回北京。我嘴里说,毕竟,它能让您想起普者黑的山山水水。心里却说,先生,您赠予我的已经够多了。您润物细无声的教诲,够我用一生去领受、咀嚼和消化吸收。

那以后我和先生再也没有见过面。

2010年,我到江西省新余市参加中国报纸副刊研究会的一次年会。期间,游览了新余这座“钢铁之城,工业之邦”的另一侧面——柔媚的仙女湖。那是一片散发着迷宫般诱惑的水域。湖湖相扣,岛外有岛,港湾交错,山峰对望。登上湖中的名人岛,我注意到路旁有几排刚种下不久的树木,那排新林前面竖着一块标牌,上面刻写着种树的名人,顺着一看,竟然有“林非”这样的字样。原来,我算是踏着先生的足迹来到了这里,只可惜擦肩未遇,错过了一次见面的机会。后来,我在刊物《黄河》上读到了先生写的散文《仙女湖记游》,这也是一篇游记佳作。

可以说,先生的游记散文在中国文坛上是独树一帜的。他奉行“读万卷书,行万里路”的古训,身体和灵魂一次次迈开腿脚,一次次放下行囊。每到一处,厚重历史的现场读取,美丽风物的现场体验,既对心灵进行着强劲地撞击,又对情感进行着炽烈地点燃,无限的情意和深邃的哲思就从他的笔下汩汩流出。他的游记散文不仅表现自然人文之美,还常常蕴含着对现代观念的探寻和向往,对人性之恶、现实之丑的审视和批判,引导着人们去追求一种理想的人生。《比萨斜塔下的沉思》《小乔墓下的思索》等等都是这样的代表性作品。先生曾经说过:

游记是一种充分表达独创个性和抒发丰盈心灵的文体,在被迷人的景致感染、撞击与震撼之后,就会激发出澎湃的情思,描摹着自己别具只眼的印象。而当这种灼热的感情与深沉的哲理,融会于诸多鲜明的形象之际,思考着人类在大地上和历史中所面临的劳作、追求、命运与前途,咏叹着激荡自己内心的欢乐或悲怆的时候,就一定会趋向于十分美好和高旷的境界,引起广大读者浓厚的兴趣,并且从中获得应有的启迪。我愿意在温馨与热忱的人世中,争取写出像这样更让自己感到欣慰的游记来。

《仙女湖记游》就是先生这种游记散文理念的成功实践和鲜活例证。

今年8月的一天,忽然接到先生的夫人、中国传媒大学教授、著名传记作家肖凤老师的电话。她告诉我,先生主编的《中国现当代散文300篇》(2003年由中国社会科学出版社出版)一书精缩为122篇了,近日要以《中国现当代散文选》为书名,由人民文学出版社出版,其中仍收有我的散文《圆通山花潮》,因要尊重作者的著作权益,出版社委托先生询问我是否同意文章收入这本书中。这自然是求之不得之事。感谢先生!

先生选编的《中国现当代散文选》,收入了蔡元培的《洪水与猛兽》、陈独秀的《本志罪案之答辩书》,鲁迅的《纪念刘和珍君》,周作人的《喝茶》,李大钊的《五峰游记》等等自新文化运动以来到当今文坛上先生认可的名篇佳作,堪称权威选本。拙文能够忝列其中,深感荣幸。附带说一句,也许由于受先生此前曾把我的《圆通山花潮》编入《中国现当代散文300篇》的影响,此文也曾收入季羡林先生主编的《百年美文》中。

肖老师告诉我,林非先生已91岁高龄,身体尚可。我表达了对先生的思念,并说有机会一定要登门探望。

别时容易见时难。先生,我们还有再见的机缘吗?

先生,保重!