近代列强在中国东北北部地区的商业博弈

2023-02-28牛淑贞

牛淑贞

哈尔滨“可谓为满洲之上海,各国之经济势力,集中而错综,相互竞争。”(1)哈尔滨满铁事务所:《北满概观》,汤尔和译,上海:商务印书馆发行,1937年,第356页。他们在贸易、铁路交通以及金融等方面都展开了颇为激烈的竞争。自从修筑中东铁路以来,东北北部地区“经济的特色和政治的意外事变都与贸易有绝大的关系”,因而导致区域对外贸易的发展过程颇为曲折复杂。(2)戢武:《贸易概说与哈尔滨之贸易》,《中东经济月刊》1930年第6卷第6号,第125页。这一复杂过程集中表现为以日俄为核心的列强在东北北部地区围绕铁路(3)近代,列强在中国东北地区的铁路修建及其竞争情况极为复杂,已另文讨论。与进出口贸易所进行的商业博弈,以及中国与列强的商业竞争。那么,近代列强在东北北部地区的商业博弈经历了怎样的过程?影响其商业势力强弱的因素有哪些?通过这些问题的分析,可以深入了解近代东北北部地区在列强的商业博弈中走向现代化的艰难历程及其整体运行机制。但是,目前学界对于近代东北北部地区进出口贸易的研究主要有三种视角:其一,中俄(苏)贸易史的视角(4)[苏]米·约·斯拉德科夫斯基:《俄国各民族与中国贸易经济关系史(1917年以前)》,北京:社会科学文献出版社,2008年;孟宪章:《中苏经济贸易史》,哈尔滨:黑龙江人民出版社,1992年;张凤鸣:《中国东北与俄国(苏联)经济关系史》,北京:中国社会科学出版社,2003年。,其论述自然以俄国为中心,侧重于中俄间的贸易往来,其他列强对于中俄贸易的冲击多属蜻蜓点水式的提及,未能进行充分论述;其二,商埠史的视角(5)费驰:《清代中国东北商埠研究》,长春:吉林文史出版社,2012年;张佳余:《近代东北开埠与经济社会发展》,沈阳:辽海出版社,2010年。,该视角的成果多关注商埠对于整个东北地区社会经济的影响方面展开;其三,历史地理学视角(6)姚永超:《东北近代经济地理》,上海:华东师范大学出版社,2015年;姚永超:《1906-1931年日俄经济势力在东北地区的空间推移——以港口、铁路、货物运销范围的变化为视角》,《中国历史地理论丛》2005 年第1期。,该视角的成果主要以港口—腹地为中心探讨近代东北地区现代化的空间进程,其中以日俄对港口、铁路的控制以及由此产生的货物进出方向的变化为切入点,仅探讨了1906—1931年间日俄经济势力在东北地区的具体消长过程。虽然既有研究已经取得了相当的成绩,但仍然有一些问题还未得到足够的讨论,特别是日俄战争后,日本在与俄国及其他列强,还有中国的互动中,向中国东北北部的商业扩张方面的研究还较为薄弱。这无疑为笔者的进一步研究留下了空间。日俄战争后,日俄各自以中国东北地区的南部与北部为其势力范围,但其后他们的经济竞争主要是围绕着对东北北部地区市场的争夺展开的,即俄国要守住其在东北北部的市场范围,日本要往东北北部扩张其市场范围。那么,聚焦东北北部地区,以日俄间的争夺为核心,兼及其他列强及中国在其中的影响因素,进行长时段的历时性深入研究,无疑更有针对性,更能了解近代列强在中国东北北部地区市场争夺的完整历程及其面貌。

一、俄国在东北北部地区经济势力的萎缩

在1903年中东铁路通车之前,中国东北北部地区与俄国的贸易仍旧保持着19世纪80—90年代上半期的格局,货物运输以松花江和黑龙江的水路为主,兼有瑷珲的旱路。俄国与东北北部地区的传统贸易,受义和团运动影响“廛市萧条”,其贸易额“视从前减少三分之二”。(7)《俄商衰象》,(上海)《申报》1903年4月5日第10759号第2版。从1903年7月中东铁路全线通车到1905年9月日俄战争结束前,俄国与东北北部间的贸易并没有获得十分显著的发展。这与其时该地区及俄远东地区的经济开发及工商各业的发展还很不充分,具备出口价值的东西不多有很大的关系。加之,俄国的沿海州、西伯利亚与欧俄缺乏经济上的联络,以及“俄国工商各业发达之地与北满相距甚远之故,就制造品论,除石脑油物品外,输入北满者无几”。(8)东省铁路经济调查局编印:《北满与东省铁路》,1927年,第283页。而且,俄商对于经营与东北北部地区间的商业也不积极。1907年,美国领事曾称:“俄国商人自满洲铁路开办后,并不竭力与北满洲华人经营商业,即如东方铁路公司、华俄道胜银行虽稍稍经营,然其成效亦有名无实。按照中国商务而论,自俄国在满洲握有势力以来,俄人于商业上所获之利益甚微。”(9)《俄人在满洲之商业》,(上海)《申报》1907年5月16日第12236号第11版。另一更为重要的原因,则是因为中东路通车不久俄国与东北北部间的贸易就受到持续近一年零七个月的日俄战争(1904年2月8日—1905年9月5日)的冲击。中东铁路主要是根据俄国的战略目的兴建的,被视为西伯利亚铁路的支线,具有亦商亦军的性质,其经营方针以服从俄国政治军事需要为宗旨,平时固然以商运为主,战时军运则压倒一切,“商货仅为附带之营业”。(10)徐曰彪:《试论俄国在华投资与东省铁路财政(1895-1917)》,《近代史研究》1994年第2期,第127页。中东路全线通车当年,其货运总额达32.59万吨。1904年和1905年,其货运量分别为14.4万吨和23.13万吨,仅占铁路总运输量的1/10。(11)《中东铁路货运量及其经营效益》,《满洲公报》1928年第6期。转引自郭蕴深:《中俄瑷珲贸易》,《黑河学刊(地方历史版)》1987年第4期,第4页。

日俄战争结束后,俄国不仅失去了在中国东北南部的市场,而且还因清廷在东北北部自开了7处商埠而失去了对其市场的绝对垄断。这些通商口岸的开设,打破了以往俄国独家控制东北北部对外贸易的局面,日、德、英、美商品相继涌入,与俄货展开了激烈竞争。如1909年,哈埠洋布买卖,俄货约占1/2,日货次之,英、美、德货也占有一定比例。(12)《申报》(上海)1910年2月4日第13292号第11版。1909年底,日本的三井物产会社在哈尔滨及附近各地收买大豆,运由印度洋输向欧洲,颇收其效,“由是俄商及他国商人群起仿办,遂使英国市场高腾满洲大豆之声价”。(13)《申报》(上海)1910年1月8日第13267号第18版。俄国积极通过中东铁路及松花江、黑龙江水运,将东北北部地区的农产品运往海参崴、庙街(尼古拉耶夫斯克)等地再出口到英国等欧洲国家,大大提高东北北部农产品的出口量。据哈尔滨商务总会统计,1909年,哈尔滨全埠贸易总额共计2800万卢布,“其中农产物的贸易实占半数”。(14)《申报》(上海)1910年2月4日第13292号第11版。

日俄战争结束前,俄国在东北北部地区开展贸易,较之其他国家,不仅有地缘优势、水陆交通优势,甚至还有减免关税的优势。光绪二十二年(1896年)中俄签订的《合办东省铁路公司合同》第十款规定:“货物由俄国经此铁路运往中国,或由中国经此铁路运往俄国者,应照各国通商税则,分别交纳进口、出口正税,惟此税较之税则所载之数,减三分之一交纳”。(15)《合办东省铁路公司合同》(1896.9.8),步平等编著:《东北国际约章汇释(1689-1919年)》,哈尔滨:黑龙江人民出版社,1987年,第137页。前文已述,在中东铁路通车后的几年间,中国当局并未设立税关,俄国一直免税输入、输出货物。直至1907年7月8日中俄双方才议定《北满洲税关章程》,该章程规定铁路运货按三分减一纳税,应定界。具体来说,哈尔滨总站四面各距10华里为界,札赉诺尔、海拉尔、札兰屯、富拉尔基、齐齐哈尔等“铁路总会最要车站”四面各距5华里为界。其中除满洲里及绥芬河两站归入两国边界贸易在百里之内不纳税的规定办理外,其余14站即照商定界线以内实行三分减一纳税。其他的小车站以四面各距3华里为界进行减纳税费。(16)《北满洲税关章程》(1907.7.8),步平等编著:《东北国际约章汇释(1689-1919年)》,第312-314页。该章程还规定,其他国家的货物经东三省铁路运至中国,也一体均沾三分减一纳税的优惠,体现了清政府将东北地区向各国开放,以达到“以夷制夷”的目的。

俄国在东北北部的所独享的关税优势被打破之后,它在松花江上独享的航权优势也很快被打破。1909年,清廷在《松花江航行贸易临时规则》中明确提出:“开放满洲界内之松花江,许万国自由行航”。1910年,中俄签订的《松花江行船章程》,使早在1900年已在松花江上开辟了定期航线的俄国在松花江的航行权利合法化。(17)步平等编著:《东北国际约章汇释(1689-1919年)》,第443-445页。日俄战后,松花江与黑龙江的水运贸易获得较大发展,尤其是1909年中国开放松花江航权允许各国自由通航后。(18)孟宪章主编:《中苏贸易史资料》,北京:中国对外贸易经济出版社,1991年,第331页。“欧亚俄国及满蒙等处货物出海之口”,除了海参崴、大连等港口外,还有阿穆尔河口(即黑龙江口)。(19)《东路添设哈长双线之影响》,《申报》(上海)1922年2月23日第17599号第10版。东北北部的河流“可航行之区域约三千英里,与中东铁路同为北满交通之动脉,关系甚大,尤以松花江为贯穿黑吉二省腹地之江河。自河口至哈尔滨可行大汽船,自哈尔滨至长春可行小汽船。其航运效力在中东铁路以上,且水运较陆运低廉”。(20)龚德柏:《揭破日本的阴谋》,上海:太平洋书店印行,1929 年,第154页。每当开江之后,上自吉林,下至黑河、伯力、庙街,“诸埠帆影往来,汽笛呜呜”。(21)《松黑航业之好现象》,《申报》(上海)1919年3月25日第16556号第6版。哈尔滨以北松花江一带的大豆向来多由海参崴出口到欧洲。松花江通航后,1910年,开始有人以大豆由海参崴出口运费过高,而利用松黑两江的水运由尼古拉耶夫斯克港出口以节省运费。1912年,有15000吨大豆经该运道输往欧洲。(22)孟宪章主编:《中苏贸易史资料》,第332页。

尽管日俄战争后其他国家与俄国一样享有关税特权与在松花江自由航行的权利,但俄国仍具有其他国家所没有的地缘优势与水陆交通优势,东北北部沿边口岸均是中俄贸易的重要通道。日俄战争后,俄国凭借这些优势,再辅以通过一系列不平等条约所获取的减税、双重运价、运价壁垒以及以卢布作为在东北贸易的结算货币等特权,使其在1912年前与东北北部的贸易中,一直占据绝对优势。(23)孟宪章主编:《中苏经济贸易史》,第193页。因此,从日俄战争后直至第一次世界大战前,东北北部市场上的主要供应者为俄国,当然,德国和日本也占据一定的地位,相比之下,其他国家的作用微乎其微。“俄国作为北满经济事务的主人,掌握着如中东铁路这样的重要经济要素,它不仅在商品进口方面对从南方输入的货物制造铁路运价、关税壁垒,以同竞争者进行斗争”,而且还可向东北北部出口本国的产品。(24)В·Г·希什卡诺夫:《北满的进口与俄国在其中的作用》,张宗海译,宋嗣喜校,《黑河学刊(地方历史版)》1986年第2期,第73页。

东北北部地区进口商品有三条路径:西部通过外贝加尔铁路,东部通过乌苏里铁路(25)指西比利亚铁路的极东段:伯力-双城子-海参崴、双城子-绥芬河的铁路,以海参崴为尾闾。,南部通过南满铁路。由外贝加尔铁路通过满洲里车站输入的是纯俄国生产的商品,从海参崴军港经乌苏里铁路通过绥芬河站进口的商品中有一些非俄国生产的商品,特别是金属及其制品、纺织品、化学制品杂货等。(26)В·Г·希什卡诺夫:《北满的进口与俄国在其中的作用》,张宗海译,宋嗣喜校,《黑河学刊(地方历史版)》1986年第2期,第69页、第70页、第74页。日俄战争结束后,俄国希望在与日本的角逐中至少能够掌控东北北部地区的经济。但其在东北北部市场的绝对优势并没有保持太久。表1显示,1910年,俄国经满洲里、绥芬河两火车站输入东北北部的货物为132.2万普特(27)有的文献写作甫度、甫或普得,等等,沙皇时期俄国的主要计量单位之一,1普特约等于16.38公斤。,占各国经铁路输入该区域货量的73%;1911年,经这两站输入的俄国货物为157.8万普特,占比升至75%;1912年,经这两站输入俄货208万普特,占比降至60%,但还在半数以上,仍具有相当的优势。如果再考虑俄国经松、黑两江水路输入的货物的话,其占比还要再高一些。从1913年开始,俄国经铁路输入东北北部的货物在各国输入货额中的占比急剧下降。是年,俄国经满洲里、绥芬河两火车站输入东北北部的货物为210.5万普特,占各国经铁路输入东北北部货量的比例由上年的60%骤降至23%,俄货在东北北部市场的垄断地位丧失了,此后俄货的占比持续下降,至1922—1923年,仅占1%。表2也显示,1913—1917年,东北北部的对俄贸易总体呈明显的下降态势。

表1 1910—1923年各国由铁路输入东北北部的商品(28)煤、木材和盐除外。数量及其占比 单位:千普特(29)有的文献写作甫度、甫或普得,等等,是沙皇时期俄国的主要计量单位之一,1普特约等于16.38公斤。

之所以出现上述这种情况,主要是因为俄国国内商品生产不够发达,且从1912年起,德国、英国、美国和日本的商品越来越多地向东北北部渗透。(31)В·Г·希什卡诺夫:《北满的进口与俄国在其中的作用》,张宗海译,宋嗣喜校,《黑河学刊(地方历史版)》1986年第2期,第69页。其实,欧美及日本等国从光绪末年开始,就极力在东北北部开展商业活动,“近来外人大注资本于满洲,其中尤以英人为最大,有占握满洲商政,独揽各市场之意”。英国的一些大商号在陶赖昭、双城堡各站择出500—1000平方俄丈的空阔地段盖修栈房。(32)《英人极力经营北满商业》,《申报》(上海)1909年12月12日第13240号第12版。1914年4月30日,英国驻哈尔滨领事斯拉依与中东铁路管理局交涉代办达聂尔、俄国驻哈总领事特拉乌绍利尔等在哈尔滨签订《将中东铁路界内自治及纳税章程推行于界内英国人的协定》(即《英俄协定》)。其他国家也据此协定仿照办理。1915年9月12日,俄、英驻华公使就该协定互换文件,并决定自是年10月14日起协定生效。(33)郑长椿:《中东铁路历史编年(1895-1952)》,哈尔滨:黑龙江人民出版社,1987年,第94页、第99页。这一协定使英国人及其他国家与俄国一样享有自治及关税减免特权,这无疑为他们在东北北部扩展经济势力提供了极大的便利。单纯从经济角度看,俄国人对东北北部市场的垄断并不利于区域经济的发展及其中心城市的兴起。“哈尔滨为俄人经营北满之政治中枢、经济基点,然自经济方面观之,俄人所以有现在之势力者,英美法日诸国人与有力也”。假如俄国人为了垄断东北北部市场而拒绝其他国家的投资营业,则哈尔滨很快就会“衰退为二十年前荒凉故态”。“良以俄人单独之经济能力太形薄弱,不足自维,是故有谓英美法日商人之营业有妨俄人之优先权者,谓助长俄人势力之为当也。”(34)飘萍:《日人在哈尔滨之现状》,《申报》(上海)1915年11月11日第15357号第3版。

经铁路输入的俄货在东北北部市场的占比在1913年出现断崖式的下降后,一直处于下降的态势,没能够恢复到1912年之前的水平。但某些商品的输入仍保持着较高的占比,如在第一次世界大战前及大战开始的时候,俄国独占了东北北部的纺织品及洋油市场,“非各国所能企及”。(35)哈尔滨满铁事务所:《北满概观》,第356-357页。

第一次世界大战及继之而起的俄国革命和内战,使1917年之后经铁路进口的俄国商品几乎完全从东北北部的市场上消失,其他国家,特别是日本的商品却打了进来。(36)В·Г·希什卡诺夫:《北满的进口与俄国在其中的作用》,张宗海译,宋嗣喜校,《黑河学刊(地方历史版)》1986年第2期,第69页、第70页、第74页。第一次世界大战期间,俄货在东北北部市场的占比仅为6%—18%。这主要是因为大战爆发后,俄国国内生产品很少有剩余,且所有工厂均转化为军需工厂,无法为外国市场供给商品,不得已而放弃了东北北部市场。于是,“向孤立且自由之北满市场”,首先就被握有天时地利的日本经济势力占据。(37)哈尔滨满铁事务所:《北满概观》,第356-357页。东北北部的企业、贸易及金融全被日本人所操纵,朝鲜银行的钞票充斥市面,各种通货皆以其为计算标准。(38)同述:《中日俄三国在北满经济势力之比较》, 《商业月报》1930年第10卷第2号,第1页。

1913—1923年,东北北部经铁路从俄国的进口贸易“几乎处于静止状态”。不仅如此,从1918年开始,俄国本身也需要从东北北部进口商品,以满足西伯利亚及俄国其他地方的需要。在1921年的荒年里,苏俄商品奇缺,纺织品尤甚。在哈尔滨只有俄国人经营的西伯利亚制油同业组合协会和购销部两家商业机构可向俄国的外贸部提供所需商品,这两个机构从英国和美国专门为西伯利亚购进商品。俄国的外贸部因在哈尔滨无法完成采购任务,便把采购活动转向远东贸易中心——上海,“因为近年来上海开始对北满市场发生重大作用”。而上海“都是通过向商品生产国订货”而实现对苏俄的供货。(39)В·Г·希什卡诺夫:《北满的进口与俄国在其中的作用》,张宗海译,宋嗣喜校,《黑河学刊(地方历史版)》1986年第2期,第69页、第70页、第74页。

俄国与东北北部间的贸易之所以在第一次世界大战期间还能保持一定的数额,一个非常重要的原因是大战期间俄国与欧洲各国间的直接贸易往来大为减少,由陆路及太平洋各国进口的商品明显增加,因此,日、美、英及其他列强均以哈尔滨为中国对俄贸易的中心和策源地;由于第一次世界大战的爆发,俄国国内民用生产减少,物资极度缺乏,能够输入中国东北北部的商品极少,且要通过陆路大量进口东北北部的商品,哈尔滨因此在其物资补给上发挥了重要作用,并开始把东北北部大豆向海外积极出口。(40)[日]长谷川:《哈尔滨经济概观》,王绍灿、王金石译,哈尔滨市人民政府地方志编纂办公室出版,1990年,第56页。而且,第一次世界大战发生后,俄国因国内生产减少与外货停止输入而采取了禁止俄国土货出口的政策。这样一来,满蒙各地的俄人商店以外货停运,国货又不准出口,“势须一律倒闭”,于是,哈埠及外蒙各地贸易公所联衔,呈请俄工商部维持满蒙各地商务。但俄国仅允许籽粮、牲畜、粉面、烟、盐、石脑油等商品输入满蒙,其他商货仍禁止出口。东北北部市场的煤炭,除日本开采的抚顺煤外,即为俄在海参崴、满洲里各地所采的煤。“俄德失和,俄恐不敷需用,特禁止出口”,以致抚顺煤价上涨太厉害,影响俄商民冬季取暖,俄国不得已而开禁。(41)《哈埠之中俄工商谭》,《申报》(上海)1915年10月20日第15335号第6版。东北北部之所以在此时期能够有货向俄国出口及在本地销售,得益于其工商业的发展。第一次世界大战爆发后,俄国及世界其他国家的工业生产力锐减,以哈尔滨为中心的东北北部的工商业者则乘机活动,“经济活泼,曾盛极一时”。(42)贺义德:《北满经济圈变化后之哈尔滨与满商近年移输入贸易之检讨》,《北满经济月报》1939年第2卷第1期,第5页。这一时期,制粉、榨油及酿酒等工业的发展,使“北满多半由自己生产的产品取代了过去进口的产品”。(43)В·Г·希什卡诺夫:《北满的进口与俄国在其中的作用》,张宗海译,宋嗣喜校,《黑河学刊(地方历史版)》1986年第2期,第70页。

上述种种原因使这一时期东北北部的对俄贸易呈现出极为明显的出超状态。对于这一贸易逆差,俄国动用金银补偿差额,根据瑷珲海关统计,1911—1916年,由俄境布拉戈维申斯克(海兰泡)一地流入黑河的白银就达1500万两。(44)王汉义:《中国东北五口对苏经贸史(开埠—1931年)》,《求是学刊》1990年第6期,第86页。

表2 1909—1917年东北北部地区对俄进出口货值 单位:海关两(45)海关两,又称关平两、关银、关平银,近代海关规定的一种征税时使用的统一货币单位,属于虚银两。1关平两等于纯银37.7994克,等于银元1.5665元。1930年,中国政府宣布废止关平银货币单位,次年正式改用海关金单位作为海关征税的计算单位。1海关金=0.40美元=0.5714海关两。

1917年后俄国货几乎完全失去东北北部的市场,还与战时铁路运输紊乱、畜力运输量增长有关。中东路自被日本分割以来,俄国“对于运输上,无日不在实力讲求中”。中东铁路当局欲阻止货物南行,“其唯一之手段,在增加其势力范围内之中东南线赁率”,而满铁方面则以马车输送“以冀抵抗火车输送之能力”。(47)金超:《中东满铁与北满货物谈》(续),《铁路协会会报》1922年第121期第11卷第9册,第8-9页。1918—1921年,东北北部经铁路进口货物急剧下降时,来自南方的畜力运输蓬勃兴起。据中东铁路经济局估算,1920年经长春由中东路输入东北北部的货物为1500万普特,而畜力输入的则达2000万普特。这个数字有可能被夸大了,但至少说明,在铁路运输紊乱时期,畜力的运输量极为可观。1918—1921年,它不少于铁路运输量的50%。1922年,畜力运输的作用下降,至1923年,“它已起不到什么明显作用了”。(48)В·Г·希什卡诺夫:《北满的进口与俄国在其中的作用》,张宗海译,宋嗣喜校,《黑河学刊(地方历史版)》1986年第2期,第70页。“现今(1922年)北满货物之南下运输皆依赖满铁,前此满铁之运送力,无今日之充足,颇有不能负担之势”。(49)金超:《中东满铁与北满货物谈》(续),《铁路协会会报》1922年第121期第11卷第9册,第7页。当然,1917年后俄国货几乎完全失去东北北部市场,也与该市场上使用的硬通货——卢布的消失有密切关系,“俄国卢布从市场上消失后,它在北满的贸易也就因此受到严重损害”。(50)В·Г·希什卡诺夫:《北满的进口与俄国在其中的作用》,张宗海译,宋嗣喜校,《黑河学刊(地方历史版)》1986年第2期,第73页。

俄国对于别的国家向东北北部输入洋货采取了一些抵制措施,如利用运输政策,以期俄国货物在东北北部市场占据优势地位,“终未完全达到目的”。这主要是因为俄国的商品“不能投北满土著人士之所好,尤以布匹为甚”。加之俄国制造业的成本过高,难与中国内地及日本人工低廉的工业品相竞争。此外,东北北部市场与中国内地及日本较俄国的联络要密切一些,因此,在1914年之前,由东北南部输入的布匹占输入东北北部全额的40%,至1923年则升至70%。经南满铁路运达长春后,改用大车运到哈尔滨,再由大车分道运输到各地。其他货物则以糖、煤油、酒精、五金制品、铁路材料、制成衣服、香胰、杂货、树胶制品、烟草及鞋袜等为大宗。此时,占东北北部入口商品数额第一位的是德国,其输入品有铁器、钢铁制品、机器工具、电气零件、锯斧、铁链、纸张、文具、药材、化学药品、家具、杂货、毛巾制品、罐头、吕宋烟及皮制品等类。而占东北北部入口商品数额第二位为日本,其在东北北部设有商务机关,输入品以棉织品、纸张、文具居多。(51)《北满商务发达概略》,《工商半月刊》1929年第1卷第14期,第67-69页。

1915年之前,俄国和德国在东北北部的进口贸易中占据着极为重要的地位。1915年之后,德国完全退出了远东地区的市场,俄国也日益丧失其作用。俄、德的市场逐步被日、美两国取而代之,各自发展在太平洋及北满市场的势力。到1920年,日本已成为东北北部市场工业制品的主要供应者。(52)В·Г·希什卡诺夫:《北满的进口与俄国在其中的作用》,张宗海译,宋嗣喜校,《黑河学刊(地方历史版)》1986年第2期,第73页;《北满商务发达概略》,《工商半月刊》1929年第1卷第14期,第67-69页。

1914年后,俄、德两国因第一次世界大战的巨大打击在东北北部的市场大为萎缩。表1显示,1914—1918年,俄国经满洲里、绥芬河两火车站输入东北北部的货物仅为经铁路输入该区域货量的6%—18%。战争的巨大打击,使“俄人在满之势遂一蹶而不可复振,俄人在西比利亚以及满洲之种种计划遂势必停止进行”。(53)顾昂若:《满洲之将来》,《申报》(上海)1923年4月29日第18021号第19版。其实,第一次世界大战爆发以来,俄政府竭力“掌握极东之经济利益,扩张本国制造品之贩路”,命哈尔滨一带的商会调查德奥商品在远东市场的占有情况及可以代替的俄国制造品。德国制品在远东市场的根基颇为巩固,凡金属制造品、陶磁器、玻璃制品、药品、染料、文房用具全部是德国制品。哈尔滨市场一年的贸易额为4000万卢布,其中德国工业制品占其半数以上。“此次战乱之结果,该方面之市场影响甚大,商品现已渐告缺乏,物价且腾贵2/10”。此时,应是俄国以本国工业制品替补德国商品缺位的最好时机,“然以欧俄之扰乱,与输送极东军队,货车尚致不足,因而实行颇难”。但俄国在远东的贸易“自开战以来渐次生色如从前”。战前自德国输入东北北部的制盐及砂糖,“现今殆悉为俄国品矣”。(54)《欧战中俄国极东商业之发展》,《申报》(上海)1915年1月15日第15064号第3版。

尽管第一次世界大战期间俄国在远东的贸易稍有起色,但是,1917年11月俄国爆发十月革命后,俄货在东北北部的市场占比仅有6%—7%。这与西方各帝国主义列强借口援助或营救在西伯利亚的5万捷克军团战俘,联合起来对俄国革命进行武装干涉的过程中,了解到东北地区巨大的投资价值有密切关系。“满洲商业既日益发达,而华人缺经营之资,遂来外资之侵入,此不可避免者也”。起初,外国私人资本对与东北商人共同投资无浓厚兴趣,“推厥由来,半由外人对满之发展不甚明了,半由日俄之操纵垄断,不愿引狼入室,任外资内侵”。直到美国人干预西伯利亚的事情发生后”,各国代表亲莅东北实地观察,“世人耳目为之一震,遂尽曰该地为投资之善良地带,日人遂有以世界剩余资本开发其天然富源之藉口,外资以竞争之故,遂日渐增鑫,哈尔滨遂为其首冲之地矣。”而且,第一次世界大战结束后,世界商业仍较萧条,百业废弛,“满洲商务反日见发达,投资安全,以之各国资本家均有染指之想”。(55)顾昂若:《满洲之将来》,《申报》(上海)1923年4月29日第18021号第19版。

二、日本在东北北部地区经济势力的扩张

1921年以后,各国在东北北部的投资异常踊跃,而以日本投资最多。日本竭力扩充各种公司,以期操纵东北北部的市场。此时,能与日本竞争的只有欧美的资本家。自巴拿马运河开通之后,德国、美国的商务势力已进入太平洋沿岸。(56)《北满商务发达概略》,《工商半月刊》1929年第1卷第14期,第67-69页。1923年初,东北地区华人经营的公司有1675家之多,而外人经营的公司则不下1387家。(57)顾昂若:《满洲之将来》,《申报》(上海)1923年4月29日第18021号第19版。1927年,东北北部的日货输入超过前年一倍半,德、英各国的商货输入也很活跃,所有自第一次世界大战结束后输入滞仓的积货己一扫而空。(58)《北满商业发展状况》,《申报》(上海)1928年3月12日第19750号第6版。

在各国的竞争中,日本主要是凭借出兵西伯利亚的机会及其据有南满铁路的交通优势,掌握了东北北部的市场。1917年12月,日本以保护侨民为借口,出动7万多兵力侵入西伯利亚。直至1922年10月,日军才从海参崴撤出,而撤出库页岛的时间则拖到1925年5月14日。日本借出兵西伯利亚之机,在东北北部实施了一系列军事动作。满铁及其他工商企业,则借日本出兵西伯利亚的声势以及苏俄势力从东北北部收缩的机会向东北北部地区拓展渗透,以“合办”或收购的形式兼并俄国在东北北部的工商业企业,很多俄国人的不动产和地段变成了日本人的财产或受日本人的监督。(59)王希亮:《九.一八事变前日本势力向北满及内蒙东部的扩张》,《溥仪研究》2015年第2期,第51-52页、第57页、第121页。俄国十月革命爆发后,俄币就不复见于西伯利亚及远东各地,俄国势力衰落,日本的势力更加强盛而不可撼动。(60)顾昂若:《满洲之将来》,《申报》(上海)1923年4月29日第18021号第19版。而且,日本还趁第一次世界大战期间各国忙于战争,特别是俄国在十月革命后忙于内战的有利时机,掌握了东北北部地区进出口贸易的支配权。(61)[日]长谷川:《哈尔滨经济概观》,第56页。这一时期,日本之所以能够掌握该区域进出口贸易的支配权,一个直接而重要的原因是,1917年,适逢俄国政权转移于过激派,“旋又单独与同盟国缔结和约,中国政府应联合国的请求闭锁中俄国境”,禁止货物经由中东铁路满洲里等站输出俄境。至1918年,中俄国境闭锁,使“中东铁路全成孤立之势,其营业仅限于地方运输及与满铁的连络运输而已”。(62)金超:《中东满铁与北满货物谈》,《铁路协会会报》1922年第120期第11卷第8册,第11页。因此,这时候东北北部的货物集散市场哈尔滨渐渐落入日本人之手。其输入品除一部分美国货外,“殆全为日本品所充斥”;大宗输出品的谷物及输入棉丝布等主要商品“全为日人三井、铃木等商所垄断”。(63)金超:《中东满铁与北满货物谈》(续),《铁路协会会报》1922年第121期第11卷第9册,第7页。

需要补充说明的是,1918年中俄国境闭锁后,俄国与东北北部间通过界江轮船所开展的贸易反而有了较大的发展。1918年1月11日北京政府封闭了中俄国境,东北各地的粮食无法从中东铁路车站运送到俄国的滨海边疆区和阿穆尔。为了应对这一问题,1918年7月17日,俄远东人民委员会审核并批准了中国商务会关于允许在轮船上从中国东北自由供应货物的申请书,即俄远东人民委员会允许中国驳船在黑龙江的俄领水自由地航行,并允许中国轮船航行到米哈伊洛谢苗诺夫斯卡娅集镇。这样,俄远东地区就可以直接从中国东北边境地区购买所需货物。当时远东地区几乎没有加工工业、开采工业,农业也不发达。远东远离俄工业中心,常年与俄革命中心没有联系,物价很贵。直至1921年,首批货物才从俄工业中心运送到远东,因此当时阿穆尔州人民所需要的货物,甚至食品,都需要从国外进口,当然主要是从中国东北边境进口。1918—1920年,是俄阿穆尔州与中国东北之间的边境贸易发展的鼎盛时期。1919年,在布拉戈维申斯克市的食品企业中,有14.2%从黑河接收食品,有3.3%从哈尔滨接收食品。在布拉戈维申斯克市场中,从哈尔滨和黑河运来的服装分别占2.8%和8.6%,并且布拉戈维申斯克82.6%的商业企业的织物靠中国东北供应。1920年远东共和国(64)1920年4月6日成立的远东共和国是苏俄的分体,受俄共(布)中央远东局领导。其成立目的是为了避免与日本发生直接的军事冲突,使它成为阻隔外部危险的缓冲地带。1922年11月远东共和国撤销后,合并于苏俄。(张盛发:《列强在中国东北的争夺与中东铁路所有权的历史演变》,《俄罗斯中亚东欧研究》2007年第5期,第68页。)成立后,在西伯利亚和远东共和国大城市都设有中国商务会。从1921年6月开始,合作社和社会团体从中国东北进口的粮食不需要交纳关税。(65)[俄]O. V.扎列斯卡娅:《苏俄阿穆尔州与中国东北边境地区1917-1924年间的经贸关系》,《黑龙江史志》2002年第4期,第36-37页、第39页。1922年11月,远东共和国撤销,“苏俄政府对进口各货订极大之税则,满洲商情始形衰退”,其公司倒闭的有2000家、宣告破产的有1500家。(66)顾昂若:《满洲之将来》,《申报》(上海)1923年4月29日第18021号第19版。

俄国之所以会在此时修改进口货物税则,是因其于1922年下半年开始恢复工业生产。1923—1924年,其工业生产有了一定程度的增长。(67)В·Г·希什卡诺夫:《北满的进口与俄国在其中的作用》,张宗海译,宋嗣喜校,《黑河学刊(地方历史版)》1986年第2期,第73页、第75页。为了保护本国工商业,俄国于1923年2月间颁行新税则,对进口货物征收重税。受此影响,东北北部各地通过中东路及黑龙江的对俄贸易均出现较严重的下行局面,而通过南满铁路的对外贸易则出现较快增长。东北北部与俄国间的“一切商旅往来及货物交易均为所阻,各项事业皆感受不良之影响”,是年,黑龙江航业至为衰落,所得运费远低于往年的平均数,瑷珲关的税收额之少,前所未有。满洲里、绥芬河两口作为中东铁路的边站,受俄国新颁行进口税则的影响较大,贸易额大幅减少。加之是年哈尔滨境内农产收成的数量与品质均不理想,东北北部出现由美国输入小麦及面粉的事情,“实为罕有之事”。(68)《中华民国十二年通商海关各口全年贸易总论》,《申报》(上海)1924年7月6日第18446号第24版。受俄国新颁行进口税则的影响,1923年,从中国输送到俄远东的货物数量也大大减少,但从中国进口的货物仍然占其进口额的第一位。(69)[俄]O. V.扎列斯卡娅:《苏俄阿穆尔州与中国东北边境地区1917-1924年间的经贸关系》,《黑龙江史志》2002年第4期,第36-37页、第39页。

苏联一面对进口货物实行重税政策,抑制东北北部等地商品输入俄国,一面积极扩大本国商品出口到东北北部的数量。它还在东北北部设有不少独立生产部门的代表机构,如石油及其产品、木材、煤炭、橡胶制品、金属及其制品等等,这些代表机构联合为苏联驻华商务代表处。它过去向东北北部大量出口的煤炭、木材、石油、糖、金属及其制品等等,现在“却不得不考虑到这些产品要同日本、美国、英国竞争。尤其是近期,还要同重新赢得市场好感的德国竞争”。(70)В·Г·希什卡诺夫:《北满的进口与俄国在其中的作用》,张宗海译,宋嗣喜校,《黑河学刊(地方历史版)》1986年第2期,第73页、第75页。

第一次世界大战结束后,尽管东北地区的对俄贸易极为不振,前一时期旺盛的中转贸易几近停滞。但是,随着东北北部农业生产力的提高,使以大豆、小麦为中心的制油、制粉业异常发展。尤其是人口的自然增长以及来自山东、直隶的大量移民,增加了该区域的劳动生产力,再加上此时哈尔滨金融市场因诸种原因出现紊乱,“使商家对特产品囤积,及向外出口明显地呈现出跃进时期”,出口贸易的振兴,同时又刺激了进口贸易。(71)[日]长谷川洁:《哈尔滨贸易概况》,石方译,《黑龙江史志》1995年第2期,第60页。其出口贸易是以大豆出口为重心。第一次世界大战爆发之前,东北地区的“大豆之出口业固已有蒸蒸日上之势,其后,世人知豆油中含有甘油,搀以碱质,即可提出此种油液,为制造炸药之需要品,故豆油竟自普通食品或工业用品而一变为军用品,出口之数因之大增”。(72)《申报》(上海)1920年8月15日第17057号第19版。第一次世界大战爆发后,北满的粮食出口遽增,黄豆一跃而成为食品及具有技术用途的原料,“成世界最大之需要也”。(73)《北满商务发达概略》,《工商半月刊》1929年第1卷第14期,第67-69页。战后,东北大豆出口额的2/3被英、德等西欧国家用作油脂原料。(74)[日]满史会:《满洲开发四十年史》(上卷),东北沦陷十四年史辽宁编写组译,辽宁省营口县商标印刷厂印刷,1988年,第552页。

战后东北北部以大豆出口为核心的对外贸易主要是在日本人的掌控下进行的。以满铁为代表的日本资本在第一次世界大战爆发之初,己经侵入东北北部,且占据了较高的大豆市场份额。1915年,经海参崴及庙街出口的北满大豆为41.6万吨,其中有21.7万吨是由日本贸易商经营,占52.1%;豆粕4.6万吨,其中日本人经营4.5万吨,几乎为100%。(75)王希亮:《九.一八事变前日本势力向北满及内蒙东部的扩张》,《溥仪研究》2015年第2期,第56页。“江北(松花江以上统名之曰江北,属黑龙江省区域)一带之粮石,如豆、麦、高粱之类与木材的输出仍集中于哈埠,“故巿面之活动初不以俄乱而稍有变更”。这是因为,豆、麦、木材均为世界上最需要的原料,日本不遗余力地于东北北部扩张其商业及军备,“亦祇为江北农产之富有耳”。(76)《巿面萧条之原因,自治机关之呼吁》,《申报》(上海)1922年3月20日第17624号第6版。至晚在1921年,哈埠豆、麦及油饼等的出口几乎完全操纵在日本人手中。油坊与火磨(面粉公司)同为哈埠工商业中最重要的行业,“然其制成之油饼皆集中于大连,设日人不为收贾,价必低落,而工场遂时有停机之虞。”(77)《亟应经营直接对外贸易》,《申报》(上海)1921年10月12日第17472号第10版。1927年,东北北部输出货物总额2.7亿,仅大豆一项即400万吨,其中300万吨为日人经手所购。因俄商以中国排俄关系,多托日商出面代购,“现日人有渐握北满经济生活大权之势”。(78)《北满商业发展状况》,《申报》(上海)1928年3月12日第19750号第6版。

综上所述,第一次世界大战结束以后,尽管日本已经对东北北部的经济拥有极大的主导权,但因一些欧美国家与俄国采取多种重返东北北部市场的措施,而使日本对其控制还未达到绝对垄断的程度。战时极度膨胀的欧美军需制造厂在战后又转变成普通商品制造厂,它们为了夺回战时丧失的东北北部市场,“输入贬价,互相混战”,于是英、法、德、美诸国的商品渐次驱逐日货,“各自取得地盘”。此时的苏(俄)也因战争结束,国内形势趋稳,而重回东北北部市场。(79)哈尔滨满铁事务所:《北满概观》,第356-357页。

中东路事件及中苏边境战争前,苏联在东北北部的经济势力曾据有相当地位,其煤油、布疋、农具、石炭充斥其市场,年销售总额在4000万元以上;其煤炭为东北北部燃料来源的大宗。尽管战后苏联在东北地区的经济势力远不如前,但苏联政府力谋发展对外贸易,扩充其在该区域的经济势力。为了恢复并扩大在东北地区的经济势力,苏联中央经济委员会决定:

(一)先提高东省劳工待遇,所有投有苏俄资金之工厂、商号,工人一律加增工资,缩短工作时间,以破坏东北劳工制度,阴煽罢工风潮,乘便取利。

(二)驻在东北之苏俄领事及外交官,一律须协同国营商业部管辖下各种企业及商业机关,助其发展,银行职工分会亦须协助。

(三)极力推销苏俄自制之加工品向东北输运,并派专员梅尔亚伯、卜立民、沃布洛西钱克、别尔申等辅助驻哈俄领事,进行经济委员会议定之推行计划。

另外,伯力经济委员会奉莫斯科经济委员会命令就近实行最新的议决案。该议决案要旨为:苏俄在东北北部虽有中东铁路一半的权利,“但向来在满经济系以政治方法发展,揆情度势,殊不相宜,今第应以纯粹经济方法从事活动,俾苏俄之经济势力得侵入北满之油坊、火磨、玻璃厂及其他各大工厂”。为实行这一经济计划,苏联政府将拨600万卢布作为发展在东北北部经济势力的基金,今后每年再酌量增加补助金200万元。为指导实行该计划便利起见,在东北北部也组设一个经济委员会。同时,还积极发展对外贸易,向东北北部输入煤油、煤炭、布疋、烟草、砂糖、轨道、鲜果及其他各种货物,“以与其他外商在北满竞争”。(80)《苏俄经济侵略东北》,《申报》(上海)1930年3月12日第20457号第10版。

苏(俄)于1922年下半年开始恢复国内工业生产以来,一直采取各种措施,力图恢复在东北北部市场的优势地位,也取得了一定的成效。1931年上半期,苏联通过满洲里及绥芬河输入东北北部的货额达2400万元。(81)《申报》(上海)1931年9月23日第21003号第20版。但是受中东路事件、第一次世界经济危机等影响,苏联始终无法与占据优势地位的日本竞争,甚至在1928—1929年无法与中国进行竞争,导致其在东北北部的市场不仅难以恢复到以往的状态。“九·一八事变”爆发后,苏联几乎完全失去了东北北部市场,导致它为恢复、扩大在东北北部的经济势力而采取的一些措施难以为继。以煤油为例,苏联煤油五年计划实行以来,煤油生产大为增加,至五年计划的最终年度1933年,其生产量可增至15000万箱,因而它积极准备实行大规模的倾销政策。“九·一八事变”爆发前,苏联在哈埠投资120万元建筑贮油池,“将来东北方面苏俄之煤油倾销必有可惊者”。(82)《申报》(上海)1931年9月23日第21003号第20版。但是,“九·一八事变”的爆发使其该煤油倾销计划难以继续施行。

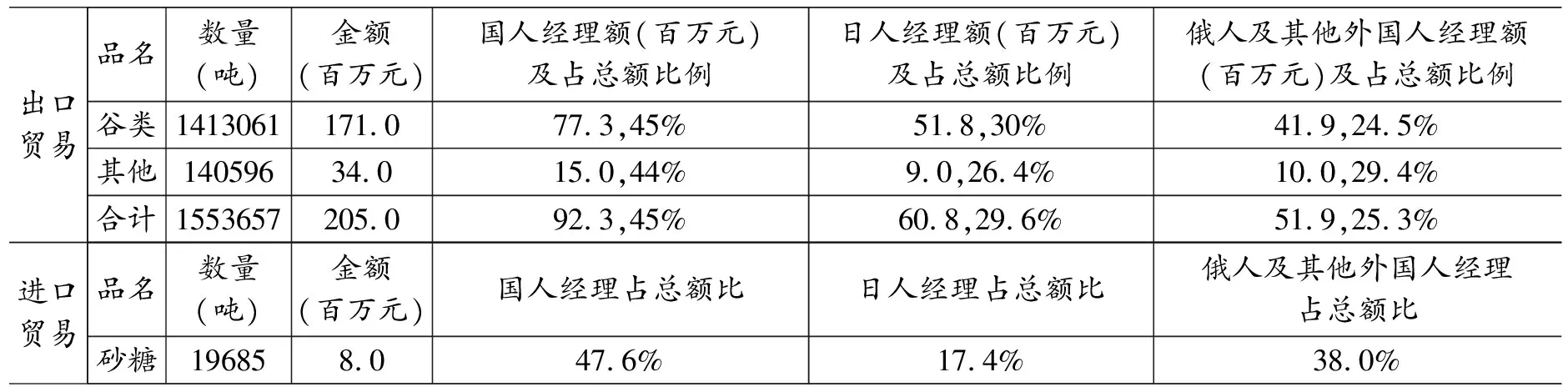

长期以来,包括东北北部在内的整个东北地区的经济被俄、日两大强邻深度控制。如东北北部经济中心哈埠的商业“就正面观察,似甚繁昌,而究其实际,则完全在强邻经济政策支配之下。华商久受压迫,一时解脱不易”。(83)傅恩龄:《南开中学东北地理教本》(下册),天津:南开中学,1931年,第402页。从第一次世界大战期间到“九·一八事变”爆发前,中国人抓住世界经济不景气的时机,乘机奋起,从而使中国在东北北部的经济势力有所增强。1928—1929年,中国人“一跃而执北满经济之实权”。与此同时,中国从俄国人手中收回了中东铁路的管理权,“基础益臻稳固”。(84)同述:《中日俄三国在北满经济势力之比较》, 《商业月报》1930年第10卷第2号,第1页。第一次世界大战结束以后,上海、天津等地的中国商品也乘提倡国货的潮流输入东北北部市场。国民政府依靠税率等杠杆“压迫日本及外国(欧美)货物,促中国生产品之销行”。(85)哈尔滨满铁事务所:《北满概观》,第356-357页。表3表明,1928—1929年,在东北北部进出口贸易中以中国人为中心的势力大为增强,但俄国与日本仍具有很大的势力。在出口贸易中,中国人的经营额占总额的比例为45%,高于日俄两国的占比;日本人的经营额占总额的比例高于俄国及其他外国人4%多;在进口贸易中,中国人的经营额占总额的47.6%,高于日俄两国的占比;俄国及其他外国人经营额的占比高于日本人将近11%。

表3 1928—1929年中日俄三国在东北北部贸易势力的对比

受地缘关系影响,正常情况下,俄国是东北北部对外贸易的主要对象之一,但受中东路事件及其导致的中苏断交(87)1932年,中苏恢复邦交。、第一次世界经济危机等因素的影响,东北北部的中俄贸易出现衰落,使1928—1929年中国在东北北部市场中获得的中心地位很快丧失,俄国在东北北部的市场占有率也有所降低。1929年,哈尔滨海关管内输出品的价额较1928年减少了约3845万两,就是受中东路事件影响所致。尽管1928—1930年哈尔滨海关管内的江运贸易大幅增长,1929年的江运贸易额约为84万两,较1928年增加了约62万两,1930年,则较1929年增加了约165万两,但是,仍无法改变铁路交通中断造成区域出口贸易额大幅减少的事实。(88)魏铭:《日本帝国主义侵略下东北的贸易》(全一册),上海:中华书局,1932年,第111-112页。

尽管1928—1930年中俄江运贸易额有了较大增长,但松花江下游的大豆、杂粮等仍出现较为严重的过剩。1931年,松花江下游富锦、桦川市面不振,盛产的大豆、杂粮囤积过剩严重。(89)《俄在富锦购粮出口》,《申报》(上海)1931年8月30日第20979号第12版。是年2月,苏俄政府在哈设立粮石收买公司,投入200万金卢布专收买豆粮等贩往欧美,从中获利。苏俄驻哈俄领向吉省当局接洽,获允于松花江下游富锦买收杂粮、油豆,船运出境。“北满特产所以不得出口,非根本市价高于欧美,亦非欧美特产商不肯购买,其故均在于东铁运费过高,粮价加运费不合乎欧美行市,俄商以低价收买,直接自富锦船运往俄,或自乌苏里路陆行过西比利亚入欧,或自水路自海参崴船运往美,获利可以倍蓰,因购粮之故,且可藉端驶船入我内河,分享松花江航权,并由江道输入俄货,一举数利。”(90)《苏俄收买大豆直接来船装运赴欧》,《申报》(上海)1931年3月25日第20823号第6版;《苏俄贩运北满粮石》,《申报》(上海)1931年3月31日第20829号第8版。松花江沿江各埠产粮区域,以俄拟收买1000万普特所出价格较高,而纷纷把粮食运往富锦售卖。“自来沿江产粮运至哈埠方分散于国内外,哈市之经济中心亦赖下游特产之在此集散得以维持,自俄实行运粮出口,哈商业务遂有急转下落之概”。政府为了发展富锦、桦川市面,准许俄方直接运粮出口,则粮石不复自哈集散,“公家捐税即已损失不赀(若俄在下江购1000万普特,只论捐税即损失400余万),商务亦受重巨影响,而北满特产今后复有为俄操纵抑扬之危。”(91)《俄在富锦购粮出口》,《申报》(上海)1931年8月30日第20979号第12版。

俄国不仅将东北北部航线的重心向松花江下游的富锦转移,以截购以往由哈埠转运出口的粮食,而且在沿边地区设国营贸易分所倾销俄货,占领东北北部市场,使“俄货之倾销侵入北满已成排山倒海之势”。1931年7月15日以前,据绥芬河、满洲里两常关的关务总结统计,俄货半年来输入东北北部的货值已达2200万元以上,数目惊人。东北北部沿边地区与俄接壤长达数千里,黑河、同江、虎林、密山以及东宁、饶河、萝北等县镇,均有俄货输入,“其数值幾何,则无人知”。此时,在中东铁路沿线还设有活动消费社以火车销售俄货。俄货大量倾销东北北部,“遂致哈商感极端之压迫,一切商市均因以破坏”。苏俄在松花江下游购粮直接装运赴欧,已使“哈市失其经济重心,愈感重大之威胁”。俄国又在沿边各地设国营商务贸易所,作为“向我边疆市镇倾销货物之主要机关,是则俄之销货计畫已将大举进行”。哈埠商肆恐慌万分,商界认为“此为北满极大危机,再过二年,北满贸易将全为俄占矣”。(92)《俄货倾销北满可危》,《申报》(上海)1931年9月8日第20988号第9版。

尽管俄国凭借地缘优势,一度在与东北北部的江运贸易及沿边贸易中占有较大的市场份额,但整体而言,1913—1931年,日、俄及欧美各国在东北北部的贸易竞争中,俄国基本处于不断退却的状态。尤其是十月革命后,帝国主义列强对俄国革命进行武装干涉,胁迫中国北洋政府对俄边境实行经济封锁,1929年发生的中东路事件又使中苏两国断绝了外交关系,所有这些政治军事事件以及衍生的贸易、关税及铁路运价政策的变化,均使俄国在东北北部的经济势力衰减,无法再次掌控该地区的贸易主导权,而日本及欧美国家的经济势力却得以不断增强,尤以早已在东北地区具有深厚基础的日本的经济势力为最强。

三、日本对东北北部经济的垄断

如前文所述,1928—1929年,中国一度在东北北部的进出口贸易中占据中心地位。因此,日本侵占整个东北地区后,伪满洲政府实行关税自主政策,对中国的商品正式征收进口税,从而使日本的经济势力在东北北部复活,并独占了其市场。(93)哈尔滨满铁事务所:《北满概观》,第356-357页。但是,直至“九·一八事变”后,日本在东北最大的竞争对手——俄国还控制着中东铁路,在东北北部还有一定的经济势力,这对于一直视其为宿敌的日本来说是一个巨大的威胁。中东路是形成苏俄在东北北部政治、社会及经济势力的基础,它必然会极力固守之。因此,日俄围绕铁路运价及铁路网络的构建而对东北北部腹地市场进行了拉锯式的激烈争夺。“九·一八事变”后,日本不仅继续加快进行对东北地区铁路网络的建设与完善工作,而且采取各种经济的、非经济的手段干扰中东路的正常运输,夺取其在东北北部的经济腹地,迫使苏联将中东铁路出售给它。

自1932年起,日本就将通往苏联远东和西比利亚的航运和铁路运输截断。(94)孟宪章主编:《中苏经济贸易史》,第269页。因不能由东北运出,苏联粮食托拉斯被迫出售其在东北地区囤积的300车大豆,“目前既不能装往满洲里,也不能运往绥芬河,以通至此两路之货车,未必能于短时间内通行也”。(95)《苏俄粮食托辣斯出售存哈大豆》,《申报》(上海)1932年10月27日第21393号第4版。这一时期,东北北部与苏联间贸易往来很困难。1932年,苏联的工业品输入东北北部的货值由1928年的187万元激减至17万元,“事实上已完全等于零了”。因苏联输入额的激减,中东路沿途吸收的货物又不多,旅客仅有南满路的1/3。(96)王纪元:《日伪经济统制与苏俄出售中东路》,《东方杂志》第30卷第18号,第53页,孟宪章主编:《中苏贸易史资料》,第429页。1932年伪满洲国成立后,拘留中东路俄员,不允许哈尔滨的银行贴现收受汇票与期票,而各界又有苏联与伪满或终决裂的预料,“故哈尔滨商业现颇不佳”。(97)《中东路形势险恶俄伪决裂在即哈埠商业停顿》,《申报》(上海)1933年10月8日第21728号第7版。在日本有计划扰乱铁路运营的恐怖状态下,谁也不敢冒险往中东铁路运输,中东铁路的附带事业,如林业、矿业、交通、水道、教育等,早已陷于停顿状态。日本破坏中东路的政策,在1932年已获得完全的成功,1933年4月间完成的吉会路(吉林至朝鲜会宁),已使其“无庸再从事阴险的破坏,也可以置中东路于无用之地了”。(98)王纪元:《日伪经济统制与苏俄出售中东路》,《东方杂志》第30卷第18号,第53页,孟宪章主编:《中苏贸易史资料》,第429页。1932年4月,苏联政府令在东北的各商业机关一月内完全撤回。苏联政府称:“九·一八事变”后,其在东北的贸易中断,损失约7000万金,在东北的苏联各公私社团暂停活动。(99)《苏俄完全撤回东北经商机关》《申报》(上海)1932年4月18日第21206号第7版。但是,不久,苏联政府为了改变东北北部地方未靖,商品经中东路输入困难的局面,转而向东北南部一带开拓市场,“以谋挽救”,即改由海路经大连把俄货输入东北,同时在奉天新设国营商船队,在海参崴设立分部。(100)《苏俄积极向南满扩张商权》,《申报》(上海)1932年7月9日第21284号第10版。

1934年,伪满洲国政府建立了特别专营局,并颁布了“国家”垄断重要商品进口的法令,同时由政府建立专门机构负责对大豆、谷物等农产品的收购。在大豆、谷物等重要商品被伪满洲国垄断的情况下,苏联商务机构在东北地区的活动变得非常困难。(101)斯拉德科夫斯基:《苏中经济关系概要》,第247页,孟宪章主编:《中苏贸易史资料》,第429-430页。其远东政策被迫随之发生了变化:一是在东北北部的退却,二是在新疆省的积极活动。(102)孟宪章主编:《中苏贸易史资料》,第429页。在此笔者仅对与本文主题紧密相关的苏联在东北北部退却的相关情况予以探讨。

苏联在东北北部退却的最突出表现是撤销在该区域的商务机构及售卖中东路给日本。1933—1934年,全苏粮食出口公司先后撤销了在富锦和其他边界地区以及哈尔滨的代表,停止采购向苏联进口或经海参崴转口的大豆和豆饼。1935年9月,设在哈尔滨负责苏联所有经济组织在北满的经济活动的苏联驻北满商务代办处也关闭了,仅剩下一个苏联驻大连商务代办处,但它却是苏联驻日本商办的分支机构。(103)斯拉德科夫斯基:《苏中经济关系概要》,第247页,孟宪章主编:《中苏贸易史资料》,第429-430页。在日本的各种“围追堵截”之下,苏联为了避免加深战争危机,收缩在东北北部的势力,最终于1935年3月将已处于无货源状态的中东路出售给了日本。(104)[日]长谷川:《哈尔滨经济概观》,第54-55页、第60页。这样一来,已丧失了在东北北部优势地位的苏联,因中东路的出售,而使其在东北北部政治、经济上的势力更加后退,“所以今后苏俄和满洲的经济关系,虽则将以通商关系为主要中心,但此后随着日满经济集团之完成,则苏俄和满洲的通商关系,也将同时渐趋衰落之运了”。(105)松村:《最近苏俄与新疆之关系》,《中国与苏俄》第2卷第4期,第1-2页,孟宪章主编:《中苏贸易史资料》,第430页。日本东京各界认为,苏联出售中东路会对日苏双方在中国东北地区的经济博弈带来以下影响:

1.苏俄撤废在北满之各机关,此后苏俄势力将渐消灭;2.因关于该路之各项纠纷可期消灭,日俄外交渐上轨道;3.日本在北满的经济及军事地位更加巩固;4.东四省交通机关的经营归一;5.因北满产物不经过海参崴,今后均运大连或北韩,故该地将更加繁盛;6.中东路沿线俄人门市营业资本甚巨,此后日商将代取其地位;7.俄方经营的林业,亦将移于日人手中。(106)《申报》(上海)1935年3月12日第22226号第3版。

俄国人将中东铁路出售后,其势力撤出东北北部,日本人期望已久的东北铁路一体化得以实现,“统一的行政、产业对策和措施开始具体化”,日本人完全掌控了东北北部地区的进出口贸易。(107)[日]长谷川:《哈尔滨经济概观》,第54-55页、第60页。1935年6月,伪满洲国与德国改订《满德通商协定》,其宗旨是对从事两地间贸易的公司和商店予以种种便利,以期增进两地间的贸易。(108)《德满通商协定》,《兴华》1936年第33卷第16期,第43-44页。其实,在德国直接向东北大量购置大豆的背后,“隐藏着承认伪满的具体事实”。(109)箴:《德满通商协定成立》,《台风》1936年第1卷第6期,第175页。但东北北部地区的特产经济因此又活跃起来,经济逐渐复苏,进出口贸易复归过去的繁盛时期,且大有超过以往的趋势。(110)[日]长谷川:《哈尔滨经济概观》,第56页。中东路出售给伪满洲国,也为日本在东北北部大规模倾销其工业制品大开方便之门。(111)《中东路成交后日货倾销北满》,《申报》(上海)1935年2月8日第22194号第14版。日本人获得中东路后,东北外国人投资的9/10可以说是日本人的了。1928年至1935年7月,日本在东北贸易进出口中一直占据首位,出口占比29%—43%,进口占37%—72%。如果将朝鲜贸易和实际由日本人控制的海参崴进出口贸易算在内,日本在东北贸易中的占比会更高。(112)孟宪章主编:《中苏贸易史资料》,第430-431页。

尽管自1935年以来,东北北部的对外贸易因上述种种原因而获得了较大恢复发展,但其贸易额在区域各港口中仍是最低的。这与其对俄贸易的丧失以及日本在东北所实行的经济统制、盘剥等政策所导致的农村破产不无关系。1935—1937年,南满各港口输出货物约2155万瓲,输入额约为1122万瓲;北鲜各港输出额约为239万瓲,输入额约为130万瓲;北满各港的输出额约为170万瓲,输入额约为178万瓲。(113)南满洲铁道株式会社调查部:《满洲经济统计年报》(昭和十二、十三年),大连:南满洲铁道株式会社,1939年,第124页。自1934年伪满洲国颁布“国家”垄断重要商品进口的法令以来,东北地区传统大宗出口货物大豆等几乎为日本所独占。在这种情况下,中国东北的市场已根本容不得他国插足了。1927—1931年,除新疆外,东北各埠与华北、华中、华南各埠相比,其在对苏贸易中不但居于首位,而且每年都占中国各口岸对苏贸易总额的74%以上。(114)孟宪章主编:《中苏经济贸易史》,第267页、第269页。“九·一八事变”后,日本对整个东北的占领及其贸易统制政策的实行,使东北地区,尤其是东北北部地区与其最重要的贸易对象——苏联间的贸易遭到毁灭性打击,美国等西方国家在哈尔滨的贸易也大为减色。(115)《东省商业一落千丈》,《申报》(上海)1932年8月16日第21322号第10版。因此,东北北部以哈尔滨的各埠头和松花江沿岸各河港为中心的货物输出入额与其南部相差悬殊,且低于北朝鲜各港。

四、结语

近代,以日俄为核心的列强在东北北部地区的商业博弈情况大致为:从1903年中东铁路通车至1912年,是以俄国为中心。这一时期俄国人几乎操纵了东北北部全部的出口贸易,在企业与金融方面也占绝对优势,“长春以北,几有俄领之感”。(116)同述:《中日俄三国在北满经济势力之比较》, 《商业月报》1930年第10卷第2号,第1页。从1913年至1931年“九·一八事变”爆发前,则以日本为中心,俄国的垄断地位丧失,但中国、俄国及欧美国家也有一定的经济势力。从“九·一八事变”爆发至1945年抗日战争取得胜利前,日本因侵占了整个中国东北地区,且实行经济统制政策,而居于垄断地位。总体来说,近代列强在东北北部地区的商业博弈,是在日俄共同侵略中国的“两强凌一弱”格局下进行的,是以俄国的日益退却与日本的不断扩张为其突出表征,其中也有德、美等西方列强的参与,在某些时候甚至呈现出多方交叉博弈的格局。