“追时间的人”:外卖骑手的主体性时间策略研究

——一种个案书写视角

2023-02-28任韵灵

任韵灵

晚上10点,K结束了今日配送的最后一单,将黄色头盔和已经脱色的冰袖绑在电动车上。K是美团的一名众包骑手,入行3年,累计行程超4万公里,是名副其实的“数字公用事业劳动者”(digital utility labor)。我们正在经历的基础设施平台化运动,可以视作一个由多元权势方展开角逐的时间场,其中,外卖平台、外卖员、消费者、第三方公司架构起外卖经济的技术框架。鉴于数字化平台无孔不入地嵌入到人的生命世界(life-worlds)之中,以“人”为基础设施(people as infrastructure)的研究视角渐成气候[1],外卖员及其媒介化劳动实践的民族志书写尤为细腻、深入。自2021年10月开始,笔者将重庆市W区——一个三线半的市辖区作为研究田野,开始对外卖员这一职业进行民族志意义的观察。K是调查遇到的一位普通的研究对象,但是他的故事却是国内2000多万“追时间的人”的深刻写照。

根据2022年美团公司最新财报,截至2022年10月,全国美团外卖骑手规模达到527万,成为数字化基础设施的重要劳动力量。基础设施平台化运动可以视作多元权势角逐的时间场,既有研究往往立足于传播政治经济学范式,聚焦平台资本如何利用算法中介化的时间制度对骑手进行剥削与异化,从而形成不平等的时间秩序。然而,这一取向很大程度上忽略了数字劳动的主体性。本研究以一位三线半市辖区的美团外卖骑手K为深度分析个案,剖析这一群体之于配送时间的主体性内里关系。

一、再思平台劳动:一个时间性视角

智能技术持续建构与再生产着权力关系,弱势群体面临着成为算法“囚徒”的风险[2],比如没有智能手机的老年群体流落为“余数生命”、狂热粉丝异化式地刷着数据、外卖员的肉身则被大数据全景规制。正如基辛格(HENRY KISSINGER)在《启蒙运动的终结》所担忧的,技术原教旨主义下的数据、智能和新兴技术或许能终结高扬人文精神的启蒙运动[3]。在关于外卖员的学术考察中,“人机嵌入”劳动中的情境化个体是关注重点,却也主张外卖员的自主性具有虚假的、情境性的特征[4],“下空单”“站点社群”等自下而上的“逆向工程”(reverse engineering)尽管强调外卖员对平台资本的“反剥削”[5],但上述草根实践无一能完全跳脱监视资本主义的制控和系统规则的反噬。因此,这类研究多站在传播政治经济学的批判立场,系统性反思“自动化的最后一公里”在工具理性与价值理性上的悖论。

社会学家索罗金(PITIRIM SOROKIN)所言非虚:“人类的生活本质是一场关乎时间的无休止竞争,通过各种目的性和目标性的活动展现出来。”[6]人类社会与时间相互见证、相互塑造,外卖员与时间的关系并非是一种描述和辨析的问题,存在诸多特征、规律、影响因子值得考究。传播政治经济学范式下对外卖员与时间关系议题的探讨,表现出此时此刻的复杂情境与政治、经济和社会层面透彻分析互嵌的特征。伴随技术和全球化不断压缩时空[7],速度与加速成为统治性的时代特征[8]。各外卖平台为了追求客户满意度而缩短订单基础配送时长,排挤掉骑手自主性支配空间,导致冲突、意外与猝死的个案频发[9]。上述风险既是资本家在缩短人类征服自然进程中追求高效多产而摒弃道德标准的历史产物[10],又是大数据实时监控骑手流动轨迹、非人性化计算的技术现实。当个体时间被技术结构性地拆分和利用,层级化、不平等的时间差序格局和时间等级关系便由此形成[11]。

值得注意的是,外卖员的边缘地位在某种程度上是主体社会“歼灭性”叙事和大众媒介“他者化”代书的消费结果,“被困在系统里”是对这一群体的描述性概括,但这并不意味着我们应该忽视内嵌在微观个案生命体的自我赋权尝试,尽管这些经验世界中的实践隐形、短暂、微弱。“与时间赛跑”是平台劳动者的工作常态,但如何在看似有限的物理时间、在二维地图上固定的目的地字节点、在“技术正确”的算法规划路线中,策略性地运用、调整“赛跑”技巧以最大化扩容时间的长度,具有重要的研究价值。正如丁未所言,“面对冰冷的机器,信任、善意、认同等人的社会属性仍具强大的生命力。”[4]在加速、流动与循环的离“心”运动中,捕捉外卖员细微、复杂、流动的时间互动内里,是本研究的意义所在。

二、研究问题与研究方法

本研究试图通过内在的视角来考察外卖骑手之于配送时间的主体性关系,具体研究问题为:当代中国外卖骑手的自主性,是如何体现在多元时间场域中的?他们采取了怎样的时间互动策略?策略具体表现是什么?

因为个案书写能“呈现为一种立体的社会结构,映照出社会全体的图景”[12]。为了回答上述问题,本文采用个案研究的数据收集方法。K的个案的典型性在于,他来自市场化、多元化程度较低的三线城镇,半数劳动力都从事着劳动密集型产业,外卖员是该城市“活生生的基础设施”(lively infrastructure)。K的身上可以看到外卖员同质性的生命轨迹:一方面不可避免地陷入到时间系统,另一方面又试图跳脱固有的制度性束缚,在一次又一次与时间的协商式赛程中,逐步摸索出灵活性、自主权和控制权。

在经典自我民族志《大峡谷的庆典:一对父子的探索之旅》中,社会学家帕顿(MICHAEL PATTON)采用了独特的叙事方式:他将与儿子共游大峡谷期间展开的谈话压缩到一个晚上,并重新编排了讲述顺序,使分散的情节变得连贯、流畅。在保证基本情境和故事逻辑不变的前提下,笔者以骑手K的视角,把田野观察和访谈记录的素材加以重新组织、编排,将这些真实经历放置在一天以内,来书写广大外卖员在配餐过程中应对“时间”的三种主体性策略。

三、外卖骑手的主体性时间策略

“在这黑夜尽头、拂晓之前,我听见汽笛声响起,它宣示着旅程即将展开。”[13]笔者曾与K一起读到法国作家加缪(ALBERT CAMUS)《异乡人》中这段话。太阳东起预示着K一天的工作开始,太阳运行的物理节奏支配着外卖员的身体轨迹,他们试图采用“叛逆”“变通”与“增值”三种策略建构时间主体性。

(一)叛逆

“叛逆”是指骑手不遵循制度化的系统时间规则,不同情境指向了骑手对“时间”的“工具性”使用,具体包括不进入时间系统与不按系统计划行事。

早上9点40分,K接过C烘焙商店老板手里的月饼礼盒,匆匆骑上门口没落锁的电动车。这盒月饼本应随着“买一送一”的活动昨天一并送到顾客手中,但由于商家的疏忽遗漏了一盒,所以第二盒月饼由商家自费送出。C烘焙商店在美团外卖系统的上线时间是10点,正规流程应该是商家登录平台并向所有骑手发送订单,平台根据计算好的范围予以派单(骑手不可拒单),商家支付配送费,骑手获得平台抽成后的费用部分(按配送距离计算的费用+每单补贴)。然而,还没等到商家上线平台,K便开始配送。

“顾客那边急着送礼催促得厉害,我怕影响不好,这单就不走平台了,我直接把顾客地址和跑腿费一并发给你。”

在与商家就“顾客催单”进行协商后,这个订单将不经过平台而由商家直接微信支付配送费给K,换言之,K能拿到按市场标准计算且不被平台克扣的配送费用。

劳动者与机器之间的技术鸿沟使得他们倾向于屈从机器的支配[14],避免技术同步性所带来的“时间监视”的唯一途径,就是从一开始选择不进入平台的“时间套利”(temporal arbitrage)系统。同样的例子还有出租车司机,他们与外卖员一样,都是数字化基础设施的劳动者。出租车司机同样排斥平台接客,认为即使新订单提示响起后秒点“接受”,平台也会优先派单给网约车司机。差异化的时间等级不仅剥夺了出租车司机群体的时间,还利用时间差来支持网约车司机阶层的时间管理[15]。出租车司机以及困在系统里的骑手K,都不是自己时间与速度的“主人”。

我们不妨设想一下,若这单完全经由平台受理,以“分秒必争”为信条的骑手在分针爬到0点前都只会处于蓄势待发的静止状态。原因在于,平台系统根据骑手的手机GPS定位和配送时间长短来判断劳动过程、计算劳动报酬(客单价通常4.3元起)。一旦骑手的GPS定位与商家或顾客所在位置的直线距离低于500米,或骑手取餐和送达之间的间隔少于5分钟,系统会质疑骑手反馈的真实性,且骑手将无法进行点击收货、领取补贴等后续操作[16]。

系统中的外卖员不是所有时候都能逃离平台,当进入“计时器”后,他们也能不完全遵照算法量化的时间行事。

10点半,K来到WJ小区大门前。该小区实行刷脸门禁制度,外卖员等非住户则需要保安手动开门。此刻门卫室空无一人,K等了几分钟也没有保安开门。系统预计的送达时间为11点,K决定先送较远的S大厦,再原路折返WJ小区。

传统工厂制下的劳动具有连贯性、有序性、集合性[17],而数字劳动却具有来回交替性。小区里的门禁、电梯成为外卖员快速、连续流动的障碍,平台指定配送顺序的准确率和时效性仅仅是“技术正确”的理性判断,随形就势的合理性调整,或许能为时空无限扩张的“超混沌”(hyper-chaos)社会的外卖员提供生存之道。

(二)变通

如果说“叛逆”是外卖员有计划地避免被平台资本“薅羊毛”的策略,那么,“变通”则是他们面对突发风险或恐慌时的灵活性措施。

中午12点半,是第一波用餐高峰时段。K按照地图规划的“最短”路线行进在大马路上,却被突然间冒出的“前方施工,禁止通行”的路牌挡住去路。正在封闭性施工的D路是万达商圈与B路居民区之间直线距离最短的路,选择掉头或其他路线只会浪费双倍时间。根据《2022年外卖行业专题报告》,美团配送成本占外卖成本90%以上,城市基础设施的空间治理则是外卖员在送餐过程中的第一挑战[11]。然而,K选择迎难而上,他骑上了旁边的人行道。越过路障后,K重新回到布满碎石和灰尘马路上,与无数重型“吞人”拖拉机擦肩而过。

面对“人工智障”的技术制控,外卖员不得不做出一些风险性选择。大数据忽视城市路线障碍物与空间治理问题,构成“二维流动”与“三维现实”“直线距离”与“曲线距离”两组矛盾。以K的情况为例,矛盾天平的一端是道路规则与过往行人,另一端是算法规制的送达时间和消费者评价。在经过衡量后,K选择了“这世界上本没有路,走的人多了,便成了路”,换言之,比起道路违规、碰擦行人以及被吊车误伤,订单超时与差评更容易形塑外卖员对时间的紧张感知。

“制造同意”(manufacturing consent)导致劳动秩序的风险化,然而这也是外卖员对时间紧张感主动发展出的策略。外卖员是城市的流动者,城市是计时的闯关游戏“竞技场”,如何策略性应对各种障碍物,成为“快速通关”的制胜法宝。根据谷歌的一项调查,全球化资本主义浪潮中的互联网经济,管理者更喜欢灵活、移动、单身的员工[18],灵活、主动流动乃“时间就是金钱”的现代工业流水线的生存之道。骑手基于对时间的服从而发展出的“赶工游戏”,不仅能使“工人控制自己的机器而不是被其所控制”,还能“达到可以挣得激励性工资的生产水平”[19],是劳动者面对平台既有时间规则发挥能动性的体现。

下午4点是属于下午茶的狂欢,K接到送往电影院的奶茶订单。由于看电影的人很多,K迟迟没能挤上电梯,眼看着订单即将超时,K小心翼翼地向顾客请求:“帮我先点个‘收货’,时间快到了。”

“时间恐慌”(temporal panic)是指对即将到来的物理时间的反应,多源于行为前的“未来冲击”(future shock)[20],前面我们已经论述了外卖员在时间节点到来前的灵活性策略,这里主要说明话语工具、外卖员与时间是如何互嵌的。有学者指出,时间性语言(temporal language)某种程度上依赖于空间性语言(spatial language)[21],特定工作情境可以丰富人们对时间的感知。电梯数量的稀缺与观影人数的剧增无形中构建了一个订单超时的“未来冲击”,骑手能够预感未来时间链条上的风险,这要求他们发挥自主性来改变差异化的时间等级,K请求顾客提前点击“收货”就是这类尝试。时间在这里成为一种话语协商机制,与顾客的友好交流让骑手得以减少“时间恐慌”,在这个过程中话语帮助骑手更好地实现了自己对时空边界的掌控。

(三)增值

“叛逆”和“变通”并不能完全解释在时间场域中的主体性建构,当有限的物理时间不能满足社会性节奏时,他们往往会发展出“增值”策略:用时间生产时间。

从电影院出来时已经接近5点晚间用餐的高峰时段,K站在快餐店外,等待数十份餐食制成,旁边站着一位和他年龄差别不大的中年男子,这是K的表兄。

“装杂物的那些纸箱不要放在阳台,高温天气加空调排出的热风,那些纸箱燃了都有可能。”

“好,那我晚上回去把它们搬到卧室。”

从服务员手里接过一堆快餐后,K便和同行男子走向广场上电动车聚集停放处,边走边聊着最近高温导致家里电费用了不少。

现代性研究有一句很经典的话:“穷人——通常不是白人——在流动,因为他们必须离开家才能生存。”[22]平台激励机制使外卖员对“多劳多得”产生主动认同,只有昼夜不停地工作才能挣得更多报酬,这大量缩减了他们陪伴家人的时间。

为了弥补情感缺憾,骑手发展出“多线劳动”的时间管理策略。到店—取餐—配送是外卖员的工作过程,且缩短各环节间隙有助于多拿订单、多领补贴,K却利用取餐至开始配送的时间段从事了另一项不属于平台经济的劳动——情感维系。尽管差序式的时间权力关系要求组织时间(organisational-time)优先于自我时间(self-time)[23],但骑手却自证了特定情境中二者同步运行的存在合理性,我们将这段多种互动行为集合的时间概括为“多孔时间”(porous time)。看似不可兼得的家庭与工作,在骑手多线条的、断续式的“多孔”时间节奏中得以缓和。

与家人简短寒暄后,K确认了下一单的配送路线,便又进入车水马龙中。很多外卖员都遇到过这样一种困境,挨家挨户搜索顾客门牌号的同时电梯“溜”走了,把餐给顾客后又得等电梯上来。顾客住在15楼,K却按下了15楼和20楼两层按钮,出电梯后又按了下行按钮。当餐送到顾客手中后,回到电梯口,电梯正好即将返回15层。

占据统治地位的时间秩序会自行定义自身的使用方式、参与形式和存在价值[24],平台资本有对时间价值的解释权和分割权,其中“等电梯”不能产生任何价值,自然不应当被定义为生产性劳动时间。换言之,等电梯的时间既不会被系统纳入数据累积,反而成为外卖员自主认同物流规则的体现。我们将外卖员等电梯的时间视为资本的流通时间,由于流通时间会限制生产时间,如果骑手不采取任何措施缩短流通时长,这些时间成本会自动加入到后面一单的劳动过程,骑手则陷入“自费”追赶时间的无限“负债”循环中。

同K一样,很多外卖员都会在电梯按钮上用小心思来为自己赢得更加充裕的时间,尽管这在某种程度会导致他人的时间资源浪费,且政治经济学对此予以了“尽可能为自己的利益行事,始终都是一种‘趋利避害’的本能驱动”[25]的批判,但这未尝不是劳动者对自己时间的重新定位和经验总结。埃里克森(INGRID ERICKSON)和马兹曼尼安(MELISSA MAZMANIAN)提出“时间创业者”(temporal entrepreneurs),不就是用来描述劳动者通过穿插和建构临时性来达成企业要求[26]?外卖员试图将新的行为取向引入平台主导的时间话语体系,某种程度揭示了现存平台制控逻辑的薄弱领域。

四、结语:再论时间场中数字劳动的主体性

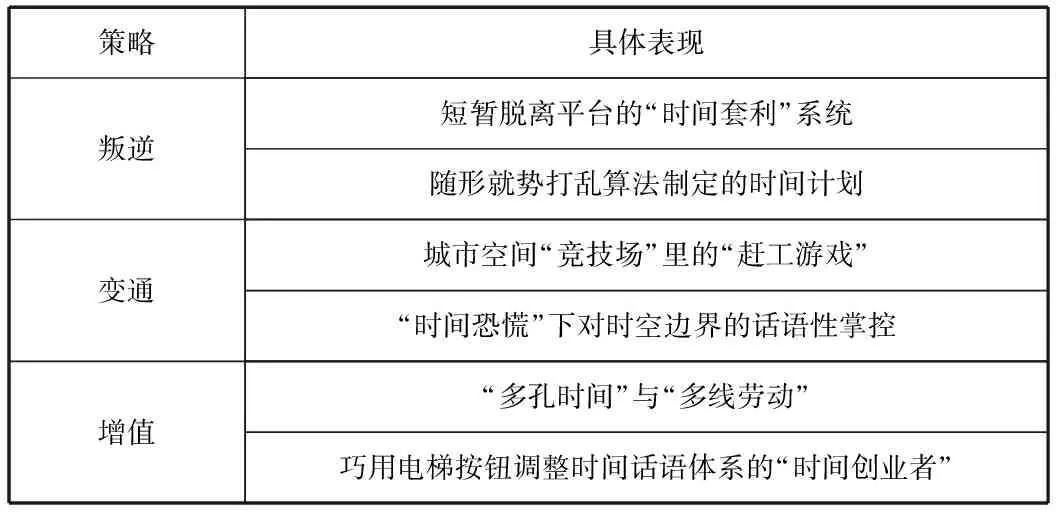

本研究以骑手K的视角,运用个案研究方法,探讨了国内广大外卖员对配送时间的三种主体性策略。研究发现:面对数字技术的有力制控和物理时空的重重障碍,外卖员并非无能为力或呈现“算法无意识”(algorithms unconsciousness)状态,而是在特定的对象与情境中具有灵活性、可塑性。他们通过“叛逆”“变通”与“增值”三种“赛跑”技巧,试图与制度化时间进行工具性协商与互动,并实现对自己时间的情境化控制,见表1。

表1 外卖骑手的主体性时间策略及具体表现

本研究以一个中国内陆三线半市辖区的骑手K一天的故事为切入点,某种程度上带着我们窥见更大社会层面上职业与时间、人性与技术带来的博弈与协商、区隔与冲破。骑手K在试图赋予“时间”一个非线性、非固化的维度,使它延展出的意义得以涵盖目前中国数字经济正在发生的变化和动态的图景。

时间从来不是可被个人完全占有、解释和分割的,它是外卖员生活中的压力源头,是他们展示社会角色、迎合职业期待的载体,是他们在经过无数次经验总结、死线博弈和技术操演而试图建立自主性的实践对象。平台研究对资本监控与劳动过程的关注蔚然成风,虽有研究对外卖员、快递小哥、网约车司机的书写呼唤劳动政治经济的理论反思,但缺乏对主体阐释与意义维度的探讨,也没能捕捉到外卖骑手细微、复杂、流动的自主性内里。当我们再谈数字劳动的主体性时,外卖员与时间的关系呈现对立性的消解与强化并存的状态。