基于案例的综合讨论在诊断学临床思维教学中的效果及评价

2023-02-22纵单单罗俊诸兰艳

纵单单 罗俊 诸兰艳

诊断学是研究疾病诊断的方法、技巧、步骤及逻辑思维方式的一门学科,是医学生从基础到临床过度的桥梁课,是培养临床医生科学的思维方法和分析问题能力的重要学科,其教学效果与医学生的培养质量密切相关[1]。诊断学作为内外妇儿各科的基础,课程知识点多、散、杂、难,并且对学生的实践操作能力有很高的要求,而医学生在学习诊断学课程时通常尚未接触临床,缺乏对诊断学症状、体征及实验诊断学的直观认识,在诊断学学习中往往不能熟练掌握和理解这些知识,不能把各知识点进行有效的融会贯通,学生缺乏综合性临床思维。长期以来,医学教育仍是以传授知识和经验的课堂教学为主,以临床实习为辅的教学模式,缺乏开放性、综合性、互动性。传统诊断学教学按各系统症状学、体征及异常综合征的形式分开教授,不利于培养学生的临床思维。面对医学教学中的难题,中南大学积极进行教学改革,将“以学生为中心”的教学理念带入诊断学教学中,鼓励学生主动学习,而非从被动接受知识。从症状学的鉴别诊断出发,设计了具体病例并提出问题让学生进行案例讨论,帮助学生巩固诊断学知识,同时讨论前通过查找文献又可以拓展临床课程的知识,通过这一改革方案探索基于案例的综合讨论教学模式在八年制诊断学教学中的应用效果,为诊断学课程学习及临床思维培养打下基础。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本研究对象为2021 年3—7 月(第二学期)中南大学湘雅二医院2017 级临床医学八年制34 名医学生。男11 名,女12 名,年龄20~24 岁,平均年龄(21.35±0.74)岁。

1.2 方法

1.2.1 教学案例的选择

采用基于案例的综合讨论教学法,教学内容为发热、水肿、咯血、胸痛、呼吸困难、消化道出血、血尿、贫血、意识障碍等8 个章节,从临床上精选1~2 个典型病例作为每个内容的教学案例。

1.2.2 教学案例的编写

按照诊断学教学大纲的要求,诊断学教研室全体授课教师多次开展教学研讨,对授课案例的选择进行深入讨论,并参与编写和本专业相关的临床典型病例,以提问的形式将各知识点贯穿于案例之中,并把现病史、异常的体格检查及异常实验检查等内容进行关联,帮助学生复习巩固。问题设置难易适中,应具有吸引力、代表性和实用性。

1.2.3 课前准备

将案例分为前后两部分,教师提前1 周将案例的前半部分及相对应的问题发给学生,将学生分成5~6 名一组,每组设定小组长。要求学生在讨论课前对案例进行预习,带着临床实际问题进行相关知识点的复习,并督促学生积极查阅资料,培养学生的临床思维,同时鼓励学生对案例提出自己的问题。

1.2.4 课堂讨论

以案例为切入点,提出问题,组织学生进行组内相互讨论,每组随机抽取一个学生回答问题,鼓励学生参与解决这些问题,其他学生对问题进行补充回答。学生亦可对案例提出问题进行研讨和学习,对案例的进展进行预测分析。随后教师将案例后半部分展示给学生,组织学生当堂讨论,激发学生的学习兴趣,扩充其知识领域。教师根据各小组综合表现做出评价。在讨论重难点问题时,教师应对学生进行启发和引导,提高学生对这些问题的理解能力。

1.2.5 课后总结

在课堂结束时,教师针对该案例和相关问题进行总结和归纳,适当加入相关的新进展,既巩固以往的知识点,加深学生对知识点的理解,又扩充知识领域,帮助学生更好地了解医学前沿。

1.3 观察指标

采用无记名问卷调查的形式了解学生对“基于案例的综合讨论”教学方式的评价,并进一步调查该方案是否能得到学生认可,了解其支持或反对的原因。本次调查发放问卷共34 份,回收34 份,均为有效问卷,有效问卷回收率达100%。问卷的内容主要包括3 个方面:学生对课前准备的评价,学生对课堂讨论的评价,以及课后学生对基于案例综合讨论教学模式的评价。此外,在学期末组织了一次师生座谈,征求学生对“基于案例的综合讨论”教学方式的建议,总结如下:(1)为避免重复回答同一个问题,每次课堂讨论由一个小组为主,其他小组进行补充。(2)每个章节可以多选两个不同的病例,加强学生对症状的鉴别诊断能力。(3)将课堂回答情况记入平时成绩。

1.4 统计学方法

研究数据采用SPSS 22.0 统计学软件进行统计分析,计量资料以(±s)表示,计数资料以n(%)表示。

2 结果

2.1 学生对课前准备的评价

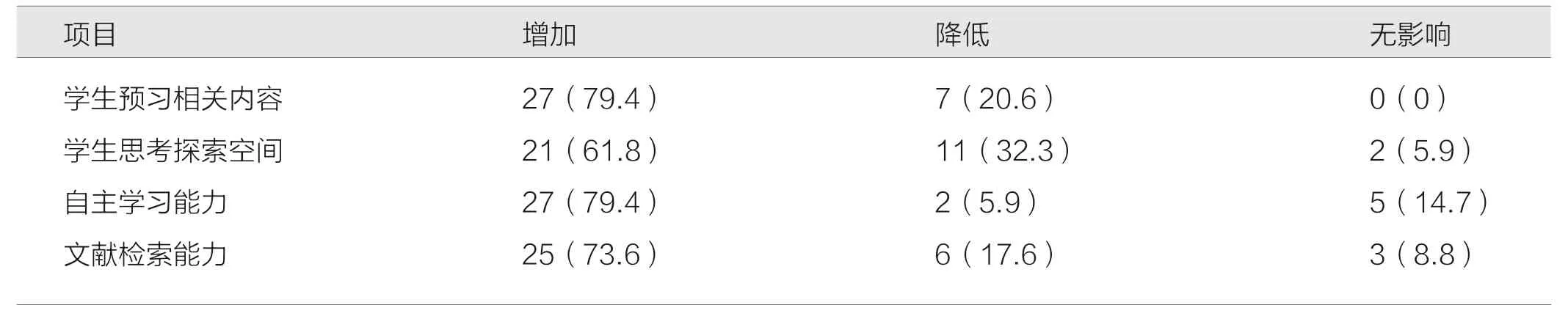

针对该教学方式的课前准备,79.4%(27/34)的学生认为能够促进预习相关教学内容,61.8%的学生认为能够扩大学生思考探索空间,79.4%的学生认为可以提高自主学习能力,73.6%的学生认为可以提高文献检索能力,见表1。

表1 学生对课前准备的评价 [名(%),n=34]

2.2 学生对课堂讨论的评价

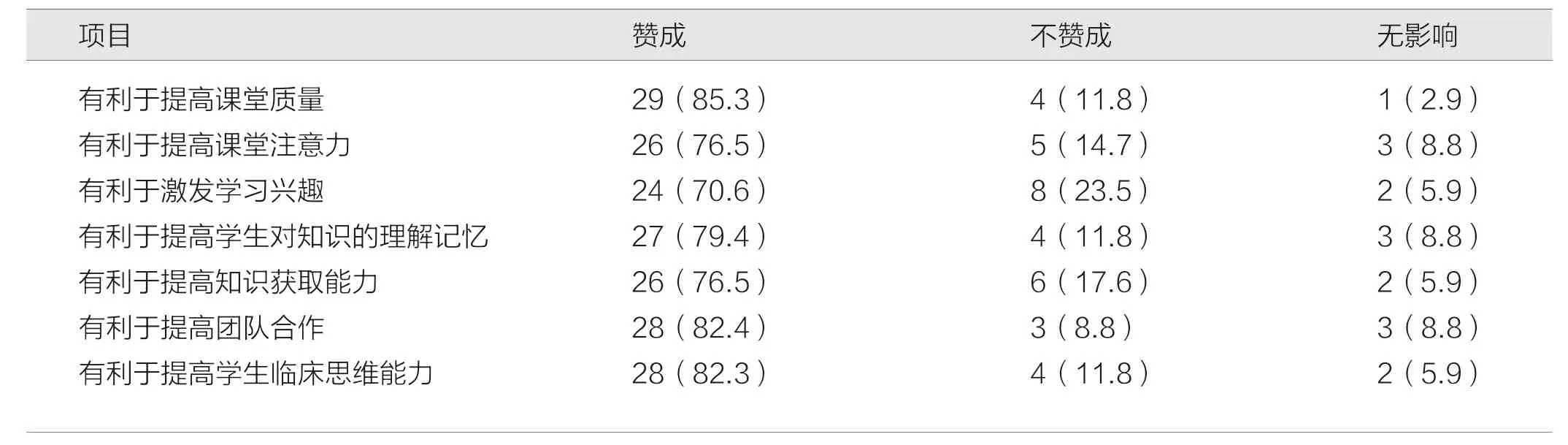

针对该教学方式中课堂讨论环节的评价,问卷调查结果显示,大部分学生认为有利于提高课堂质量、提高课堂注意力,能够激发学生学习兴趣,提高学生对知识的理解记忆、提高知识获取能力、提高团队合作,有利于学生临床思维能力培养,见表2。

表2 学生对课堂讨论的评价 [名(%),n=34]

2.3 学生对基于案例综合讨论教学模式的评价

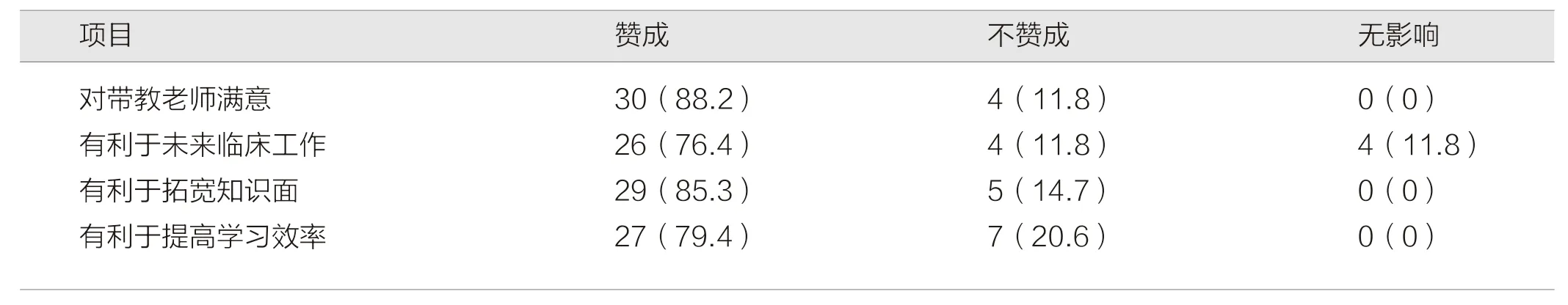

由表3 可见,学生对基于案例综合讨论教学模式的评价较高,88.2%的学生对该教学模式满意,76.4%的学生认为其有利于未来临床工作,85.3%认为能够拓宽知识面,79.4%认为可以提高学习效率。

表3 学生对基于案例综合讨论教学模式的评价 [名(%),n=34]

3 讨论

本研究结果显示,对于在诊断学课程中应用基于案例的综合讨论教学模式,学生普遍持正面评价。学生普遍认为该模式在促进学生自主学习、提高文献检索能力、提高课堂质量及注意力、激发学习兴趣、提高对知识的理解记忆及临床思维能力、提高团队合作能力等方面有价值。此外,该教学模式在知识面扩展和提高学习效率方面有积极作用,为医学生未来参与临床工作打下坚实的基础。

医学诊断学是医学生接触临床的入门课程,内容既涉及基础医学,也涉及临床医学密切相关,将基础医学与临床医学紧密连接,是医学生迈入的临床医学的第一步,也开启了医学生进入医疗世界的大门。“诊断学”课程主要包括临床诊断基本知识、理论及技能[2]。诊断学教学目的是培养医学生基本的临床诊疗能力和操作技能,促进医学生形成综合性临床思维[3]。临床思维是运用医学科学、自然科学、人文社会科学和行为科学的知识,围绕患者,与其充分的沟通交流,采集病史、进行体格检查和必要的实验室检查,得到临床资料信息,凭借已有的资料和其他可利用的信息,结合患者的家庭与人文背景,根据患者的临床症状、体征、检查结果等多方面信息进行分析、综合、类比、诊断和鉴别诊断,制定诊断—治疗—康复—预防的个体化诊疗方案,对这些诊疗方案予以执行并及时反思修正的思维过程和思维活动,是正确诊断疾病和制定治疗决策的关键因素[4-5]。临床思维能力的形成需要医生利用其知识和经验在诊疗过程中进行认知与反思,是一个多因素参与的具有交互性和灵活性的过程[6]。对于临床医学生而言,临床思维能力的培养是综合性人才培养的关键与基础,也直接关系到学生的理论应用能力和转化能力[7]。在使用传统的教学方法进行诊断学授课时,教师是教学的主体,注重理论知识的讲述,按各系统症状学、体征及异常综合征的形式分开授课,通过理论知识的讲解,准确传达各知识点,同时能够对重难点进行重点讲解,这种教学方法在知识传授方面优点非常明显[8]。但学生被动的接收医学概念,参与度不高,缺乏独立思考和分析的过程,不利于学生形成综合性临床思维,这种“填鸭式”教学可能导致学生对所学知识不能很好的消化理解,进而导致学生不能灵活的将医学知识应用于临床实践[9-10],难以适应角色的转换。传统的诊断学见习以“体检诊断学”和“症状诊断学”教学为主。“体检诊断学”教学,教师利用多媒体教授学生体格检查的具体内容,而后学生之间相互练习,对正常体征掌握良好,但异常的视诊、触诊、叩诊和听诊体征,内容主观且抽象,学生对这些异常体征不能做到切身体会。“症状诊断学”,主要是以课堂讲授和见习相结合,老师讲完大课之后学生有一个抽象的了解,之后再到医院看典型患者。但由于见习学生数量多,同一典型症状在一段时间内可能不多,患者可能会经受多组见习,导致教学医院不堪重负,患者也苦不堪言。此外,某些季节相关疾病与见习内容脱节,具有典型症状和体征的病例长时间无法见习,传统教随着对医学人才培养要求的提高,研究者不断探索实践新的教学方法。上个世纪70 年代,以团队为基础的学习(team-based learning,TBL)、以案例为基础的学习(case-based learning,CBL)、以问题为基础的学习(problem-based learning,PBL)等教学法成为医学教育史上重大的理论创新和实践导向[11]。TBL 教学法是一种以学生为主体,以团队为基础的教学模式,主要培养学生的团队协作能力和对事物的创造能力,带教老师能够在授课的同时与学生进行深入的交流探讨,使得教学方式更加的灵活性和具有实践性[12-13]。CBL 教学法是一种通过模拟或者重现案例场景,讨论或者研讨来学习的教学方法。通过对病例的分析,将课堂知识与临床病例的实际诊断过程充分有机结合起来,让医学生尽快从面对教员、书本向面对患者转换,加深其对课堂教学内容的理解和掌握,为将来临床实习打下良好的基础[14-15]。PBL 教学法是一种以问题为导向,以学生为中心,教师从旁引导的教学方式,学生可以自由讨论、自主查阅资料,从中获取知识,学习方式从被动接受知识转变为主动探讨,这一教学方式能够促进学生自主学习,并提高其解决临床实际问题的能力[16-17]。上述3 种教学方法优缺点明显,应该根据实际授课内容及授课对象灵活选取教学法,综合应用,以期达到更好的教学效果。对医学生来说,基础阶段和临床阶段的学习应采取不同的教学方法:基础医学的学习当以采用传统教学法和TBL 教学法为主,而临床医学的学习可逐渐采用PBL 和CBL 教学法。对理论性强、难以理解的知识应采用传统的教学法,教师对知识点进行详细讲解,利于学生的理解;而对浅显易懂或与临床密切相关、快速更新的知识点,应用PBL 或TBL 教学法,便于学生的自我发挥[18]。教育专家们多番尝试将各种教育法进行整合,试图突破单一教学模式的桎梏,打破教师与学生在教学过程中的对立或者过分依赖关系,创造更为积极、平等、活跃、开发的教学氛围[19]。近年来PBL+CBL+TBL 综合教学法开始应用到教学活动中,以问题、案例、团队为基础的学习方式可以让学生带着问题去学习,以经典案例作为探索求解的方向,团队合作实现共赢[20]。3 种教学法整合教学能够提高语言组织能力、增长临床处置经验及推动理论实践结合。采用整合教学模式教学,学生参与、讨论和协作明显增多,同时可以提高学生对教学的满意度[21]。

在诊断学学习阶段,让学生早期临床接触,在团队学习的基础上,以病例分析为中心环节,从症状学的鉴别诊断出发,采用以问题为中的教学方式来展开,就可成为一种有效的教学模式。基于案例的综合讨论教学模式是上述3 种教学法的综合形式,教师提供案,围绕临床病例提炼相关问题,将诊断学知识点贯穿到病例中,学生在课前有针对性地预习,自主或相互协作查阅资料,既加深学生对理论知识和临床技能的掌握,提高学生解决问题的能力,也锻炼了学生文献检索能力及团队合作意识[22]。由于案例在课前只提供前半部分,故鼓励学生主动发现问题,预测疾病发展,激发思考探索未知疾病的热情。课堂实施过程中,始终以问题为基础,通过讨论问题来学习诊断学知识,教师主要完成答疑解惑和互动交流,可以提高课堂质量及课堂注意力,增加学习的趣味性,激发学生的学习兴趣,极大地从而提高整体教学效果。

实践证明,在诊断学教学中采用TBL、CBL、PBL的综合教学法,以案例为基础,由教师根据案例提炼诊断学知识点相关问题,学生分小组对病例进行学习探讨,将传统的以教师为主体的教学方式转变为以学生为主体的教学方式,学生针对诊断学知识点相关的问题进行小组讨论,教师从旁启发引导,有利于提高学生的学习主动性以及学习兴趣,加强其对重难点知识的记忆,使其能够有效的将所学理论知识应用于临床实践,恰当的处理临床实际问题,学生可以更好对知识点进行理解记忆,临床思维能力得到提高,达到更好的理论与临床相结合的教学效果,为医学诊断学教学方法改革提供了理论基础。本研究纳入的学生人数有限,所获结果有待于进一步研究验证。为更好地实施基于案例的综合讨论教学法,需要教师在实践中不断探索完善,及时总结经验及不足,以期提高诊断学教学质量,为培养高素质医学人才打好基础。