西安足够好了吗?

2023-02-21维舟

维舟

西安是一座幸运的城市。每隔一段时间,西安就会迎来高光时刻,仅今年以来,中国-中亚峰会、《长安三万里》上映、比亚迪销量入榜全球前十、TFBOYS西安演唱会爆火,就让世人的目光一次次聚焦于此,这些往往是其他城市梦寐以求都得不到的城市形象曝光机会,却未必需要西安本身付出多大的努力。

在很多西安人心目中,不说在全国,至少在北方,西安肯定是最好的城市之一——之所以还有必要加上“之一”,只是因为有时候还需要考虑一下北京。至于西北,西安人甚至不屑于自视为一座“西北城市”,至少看齐“新一线城市”,再说,西安难道不应该是“国际化大都市”吗?

可想而知,由此塑造起来的西安形象,助推这座城市吸引源源不断涌入的人才和游客,也让市民们对它产生了极强的认同,却也让客观评估这座城市的现状和问题变得更加困难,因为不乏有人相信国内最好的城市就是西安,甚至不允许外地人说西安不好。

问题是,西安足够好了吗?

西安的城市地位

要了解西安有多重要,不能只是把它放在陕西省的地图上——实际上,对于陕西来说,这个省会大到不成比例,它的影响力也从来不局限于省内,这是两三千年来的客观事实。

这种重要性,也并不只是在经济层面,毕竟西安可是当过首都的城市。在陕西,一直流传着“西安差一票当选新中国首都、陕西话差一票成为国语”的说法,类似的传说当然别的地方也有,但在西安尤为被人津津乐道。从国家定位也能看出这座城市在全国城市体系中的位置:西安的区号是两位数(029),这是仅有少数重点城市才有的殊荣,前些年西安也毫无悬念地入选了九大国家中心城市之一。当然,从“中国-中亚峰会”来看,西安作为“一带一路”的起点,现在也有望取代乌鲁木齐成为中国面向中亚的窗口。

然而,如果把视野转向经济指标,就能发现一个不可回避的问题:西安得到的城市地位,实际上超出了它的经济实力。

在全国24个万亿元GDP城市(2021年)中,西安总量、人均值两项指标双双垫底,8.19万元的人均GDP,还不到北京(18.40万元)、上海(17.36万元)、深圳(17.37万元)的一半,也低于它一贯对标的竞争对手成都(9.45万元)、重庆(8.69万元),事实上,低于10万元的只有这三个城市。

论战略地位、区域影响力、文化资源、科研实力,西安至少跟成都不相上下,甚至更有优势,它也因此一直以成都来对标,但成都的总人口几乎是西安的两倍,在各项重要指标上也几乎都以同样的优势领先。如今,成都的综合实力早已跻身全国十强,前来投资的大企业扎堆,西安非但没能追赶,差距还在拉开。

西安最适合对标的其实是郑州,西安全市人口和郑州差不多,但城区人口则多得多(2020年,西安城区人口928万,郑州仅534万),郑州人一般也都觉得“西安比我们这里高一档次”,然而,虽然西安近十年间常住人口、GDP总量、工业增加值等各方面的增速高于郑州,它在主要经济指标上仍落后郑州一个身位,资金总量被郑州追上,而财政收入更是还不到郑州的六成。尽管如此,当初西安入选国家中心城市,似乎人们都觉得理所当然(“西北总得有一个,那不是西安还能是谁?”),而郑州跻身入列时,连许多媒体都惊叹这是“最大的黑马”。

当然,成都、郑州作为两个人口大省的省会,所能调动的资源恐怕比西安多得多,但像成都已经一直被诟病为“产业基础薄弱”,一对比数字,工业增加值还是比西安高得多,增速也更快。虽然也有人辩解说,西安的GDP被低估了至少三分之一,理由是大量的军工产业没有计入本地GDP,这个难以证实的说法姑且不论,问题是其他各项数字西安也谈不上很亮眼。

财政收入尤其值得注意,因为这是当地经济发展水平的直接反映,也涉及当地能有多大的财力推动城市建设。西安2011~2021年间的财政收入虽然增长了127%,但速度还是低于成都、郑州,总量也仅有724亿元——这个数字还不到上海(7 772亿元)的十分之一,实际上,上海2021年的财政收入比河南(4 354亿元)、陕西(2 775亿元)两省总和还多。

今年上半年,陕西的个税收入为196.4亿元,排全国第八,远高于GDP名次,其中西安就占了一半(97.94亿元)。从现有的数字来看,西安的人均个税虽然距离北上深杭这些城市差距不小,也略低于成都,但比郑州、重庆还是高了一截。

个税收入月度变化较大,很难准确预估,不过有一点是肯定的:个税收入高,说明当地经济发展势头不错,企事业单位效益好。为什么西安的人均GDP不高,但缴纳的个税却不低?原因之一在于,西安在国企等大型组织内领工资的人不少,而近两年一枝独秀的能源、新能源车等行业,又恰好利好西安,然而,这并不意味着西安的市场主体高度活跃。

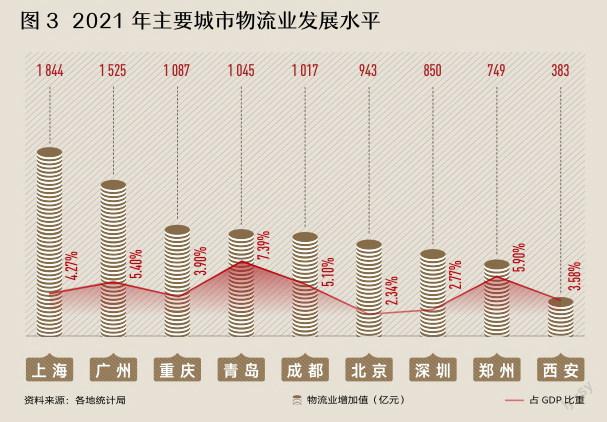

西安的战略位置非常好,扼守西北陆路咽喉。国家物流枢纽城市当中,西安除了不是港口型国家物流枢纽,入选4项(陆港型、空港型、生产服务型、商贸服务型),所获得的政策地位仅次于重庆(重庆5项兼具),成都、郑州甚至上海也都只入选2项,北京只入选1项。

然而,西安2021年物流业(包括交通运输、仓储和邮政业)增加值仅为382.9亿元,在全国城市中排名第20,占本地GDP的比重3.58%,无论是总量还是产业占比都是偏低的,与其获得的地位及政策支持力度不匹配。固然,这也是因为西安所在的西北区域本身制造业、商贸服务业不算发达,陆路运输的成本也偏高,但无论如何,作为一个物流枢纽城市,西安的潜力尚未真正发挥出来。

这些数字可以揭示一个不可回避的严酷现实:西安多年来得到了一手好牌,也获得了相当多的光环,这让许多人对它产生了过高的评价,但它其实与发达城市仍有不小的差距。那么问题出在哪里?

折叠城市

在谈到西安这座城市时,有位本地朋友感叹说:“西安就像个戏台子,一波波的人来了又走了,留下的就是这个西安城。”

确实,有一点不可否认:国内恐怕没有哪座城市曾像西安这样见证了那么多兴衰起伏,在动辄上千年的时空尺度之下,一时的经济起落实在谈不上什么。这种感知既给了西安人面对变局时具有某种特殊的镇定,心态很平,但也意味着像深圳那样“时间就是金钱”的效率观念难以普及开来,在这里,“致富光荣”四个字的魔力远不如在南方强。

对很多本地人来说,西安与其说是一个机会之地,倒不如说是一份继承下来的祖产,而他们需要做的就是继续靠它生活下去。一位西安人感慨地说:“从小就听祖辈说:哪儿也不用去,这里是宝地,连日本人也没打过来。”西安人是出了名的恋家,不少家族还有“女子不外嫁”这一不成文的规矩。然而也因此,有位在西安生活多年的外地朋友说,他感觉“西安人的心态是:‘我就待在这里,我也不出去,但我看不起外地,对本地非常引以为傲。就感觉他们很封闭。”那几年里,他在就读的大学里感受到的本地风气是:权力的彰显感比在南方强,很看重字辈位份的秩序。

这不仅仅是西安这座城市如此,甚至在城市内部也这样:它是一座折叠城市,不同的群体生活在彼此的小圈子里,呈现为一个个隔离的大院,且已经形成代际传递。很多人都说西安很像北京,包括那种“皇城自豪感”,按人均来算,西安烤鸭店密度甚至比北京更高,在这里已生活了一辈子的一位老西安人说:“这边自我封闭强,人和人的交往少,像是个小北京。北方城市的感觉很突出,横平竖直,什么事都不能越界的感觉。”

像这样城市内部的功能板块划分,或许哪里都有一点,但在西安确实更为明显。从二十多年前起,西安市民中就流传着这样的笑谈:四郊熟人相见的问候语各不相同,南郊的问“考上了吗?”东郊的问“发了吗?”西郊的问“下岗了吗?”北郊的问“出来了吗?”因为南郊多高校,关心的是孩子教育;东郊有大量的军工企业,拖欠工资是家常便饭,也就成了人们最焦虑的事;西郊被称为电工城,国企云集,效益不好时最怕下岗;而北郊的“道北”则长久以来是棚户区,寻衅滋事、打架斗殴都是家常便饭,游手好闲的年轻人进去的不少。

當然,经历了这些年的城市发展,西安也有了不小的变化,内部的板块在松动,流动性也逐步增强,但条块分割仍然处处可见:西安规划了星罗棋布的各种“开发区”,在上海,行政区和开发区的权责边界很分明,但在西安,开发区就约等于“小行政区”,医院、学校等都归它自己建,开发区变成硬生生制造出许多行政区。

高新区主体部分在行政上属于雁塔区,但又横跨了鄠邑区等等,占了全市30%多的GDP,级别也高,非常特殊。曾为大兴安岭火灾紧急生产鼓风机一战成名的陕鼓集团,高新区要逼它走,因为它交税是交给临潼区的。大明宫地处未央区,却归曲江管,因为曲江统筹整个西安的文旅,甚至都出了西安地界,连法门寺等市外景点也由它来管。

在西安从事法务工作很多年的一位朋友说,当地法院的辖区是按最早的行政区划分的,但行政区被割裂了,在有些地方就没有对应的法院。浐灞、曲江、港务区、经开这几个开发区不是主体,不能直接成为被告;但高新区、西咸新区特殊,可以成为主体。西咸新区在这方面最混乱,沣东(长安区)、沣西(秦都区)、秦汉新城(渭城区)、泾河新城(泾阳县)行政上属于不同区县,在那里民事诉讼非常棘手。最别扭的是:三桥街道办理论上是未央区的,但应该找长安区法院,因为它划归沣东新区,而沣东又归长安区。

不仅城区如此,郊县也一样:原长安县改区之后,长安区的司机仍然不能过来,也不愿意过来;虽然老话说“金周至,银户县”,但周至县曾归宝鸡、咸阳,后归西安,所以至今没一寸高速公路和铁路,因为没人愿意投入,归属不定,加上水源保护,也不让多发展工业。老西安人去延安、渭南坐什么车知道,但去周至、户县等地怎么坐车,绝大多数都不知道,且排斥周边县市的,对户县(现鄠邑区)的还不如对来自延安的客人热情。至于跨地域合作就更是了:差不多十年前,西安到咸阳的公交车线路第一天开通,刚进入咸阳地界,竟然就被封了。

这种跨地域合作的困难,部分也是因为利益难以协调。民间有个梗说是“西安省陕西市”,因为西安这个省会对陕西而言实在太大,大到万一西安直辖,那陕西就几乎不剩下什么了。正是在这种情况下,西安、咸阳在省的层面是有矛盾冲突的,当然更不可能西咸合并。注意一下会发现,近两年来,“西安城市总体规划”在提到国家中心城市、大西安都市圈的核心城市、陕西省的省会时,开始突出“西安是陕西的西安”了。明确不会合并行政区、西咸打通道路之后,现在双方的跨地域合作比以前也畅通多了。

毫无疑问,西安要发展壮大,就不能只满足于省内独大,必须要开拓开放,破除内外部的壁垒。然而,它之所以是一座“折叠城市”,在很大程度上正是长年累月积累下来的:和东南沿海的一些城市不同,现代的西安不是自然生长出来的,而是一种明显国家主导的“植入式现代化”。

这是西北城市的普遍特征:由于深居内陆,在新中国成立初期相对落后,其产业是国家政策安排下点状分布的,每个城市有一个自己的产业定位,但很难形成市场网络体系和商业生态,也就难以出现1+1>2的效应。这一点至今如此,像前些年力争过来的三星一个项目就把城市的污染指标用光了,然而它只是一个点状的生产基地,没有形成产业配套体系。只有充分发挥市场作用,打通内部的阻隔,才能建立一个健康的经济生态。

“靠市场”还是“靠市长”?

长久以来,这个问题的答案是显而易见的:西安的经济,不是靠市场,而是靠市长。

在西安访谈时,不同的人都向我证实了这么一点:当地政治气氛比较浓厚,各方面管得比较严。相比起东部沿海地区,西安早先的现代工业基础其实较为薄弱,在快速工业化的过程中,整个城市经济也不那么依靠自发的市场经济,而是依靠强有力的政治力量推动。其结果是,虽然城市外表看上去现代化了,但城市居民的现代意识提升慢一拍,很多人都觉得赚到钱不是靠自主技术,而是靠关系。

在西安,每年GDP发展指标,是下任务的。相当讽刺的是,连市场主体每年递增多少,都有指标,那市场监管局完不成任务怎么办?就是放宽条件。甚至有人愕然发现自家民宅被三家企业注册为公司所在地了。像这样的做法渗透到很多战略规划及其执行的过程当中。有一位技术人员抱怨说,他不时遇到一些根本不可能完成的目标,“这个目标怎么来的不知道,有什么好处不知道,要完成需要什么流程不知道,不完成有什么后果也不知道”。

当然,公平地说,西安也并非处处都这么计划经济导向,高新区、西咸新区就比较年轻有活力,然而总的来说,这里行政干预相当强,变着法子(例如派出工作组)督促、监管企业,而体制内力量越强,对体制外的挤压就越大,并且常常取决于“谁在做事”。

在这里,经常出现的状况是:不是制定战略去落实,而是找到什么样的人,就做什么样的事;有时想做的事,没有足够的人去做,但如果这个事你能干,那就都推给你干。甚至怎么干,也往往没有事先清楚的说明,而是“你先干”,但上面保留着随时干预、调整的权力。

在实际运作中,权力比契约、交换往往起着更具决定性的作用,做什么都要上面有政策,在实践中则尤为依赖“能人”,但凡有一个合适的人能在合適的位子上,就能把那块资源盘活做好。这会导致一种对“领导力”的特殊理解。有位南方来的营销专家说,他受聘于西安的一家公司后,按以往惯常的做派,对下属的营销团队说:“你们有想法,就放手去做,我全力支持。”结果,过后董事长找他问:“你怎么不拿主意?”他说:“团队有主意,不用我拿主意。”让他震惊的是,董事长说:“那你不称职啊。”

由于组织机构的运作都依赖“能人”来“拿主意”,内部不同部门之间的条块分割也就难免了,可想而知,这会造成很多相互打架的情形,协调起来很困难;在利益难以协调的情况下,领导就可能对你说:“你把四个矛盾的意见融合一下。”

一位本地朋友之前在上海工作、生活了十多年,回到西安三年,至今都有强烈的不适感。她回来先入职外企,本以为哪里的外企都应该差不多,结果发现也不是,内心受不小冲击:“在上海层层审核,很规范,在这边,差不多就出吧,领导甚至看都不看就发出去。究竟如何要看领导个人。这边员工做事也没有主动性,你不问,他也不说做完了。我也不理解他们为什么不服从管理,我提醒他‘你做错了,都还没说你来改,他马上就是一副抗拒的姿态,搬出‘你当时怎么说,开始甩锅,别人给他提了建议,但他就拒绝了。这样真的很多事都没法推进。”

这并不只是一两个人的“生冷憎倔”,而意味着组织内部的运作往往依靠权力,身处其中的个体也常常没有能力分辨批评是否出于善意或互利,而一概看作是强加的外部意志,不考虑问题的实质而凭借本能做出负面反应,但这就意味着组织和个体难以灵活调整,不断进步。

回头来看,西安这些年来的发展,搭乘了国家经济上升期的顺风车,极大地得益于“西部大开发”等一系列政策红利和老祖宗留下的文化遗产,资源禀赋极好,然而,也正是这种“幸运感”随之造成一种“不需要太多努力也能活得不错”的被动发展心态,进而让它满足于现状,看不到自身的不足。

不可否认,西安的未来,紧跟国家大势极为关键,毕竟地缘优势、战略定位对它的发展极为关键,它现有的城市地位也超出了自身的经济实力所应得的。如果不是作为“一带一路”的关键节点,像中欧班列等恐怕都难以借势。不过,随之而来的是,这也会让西安更依赖政策指挥棒,洞察这一点的一位西安人说:“经济不行,那你就听话嘛,西安会跑得非常快。”

西安这些年经常拿成都对比,“追赶超越”的锦标赛模式,渗透到全市不同单位,哪怕是医院、高校,也都需要找一个对标的对象,每个月填表、学习,力争赶超。然而这其实仍是一种计划经济的思维模式,各单位“各干各的”,却不那么注重整体的协调性,到头来又回到那个老问题:城市其实是复合的生态,真正的城市竞争靠的不是哪个单项的比拼,而是整体的生态,这就尤其要强化对外开放和协调合作。

对西安来说,难就难在这里。