垂体瘤患者经鼻中隔黏膜下入路切除术后嗅觉改变的相关危险因素分析

2023-02-20彭艳媛王丽雯罗丽

彭艳媛,王丽雯,罗丽

(南昌大学第二附属医院,江西 南昌 330000)

垂体瘤是内分泌科常见肿瘤,多数为良性,可能与家族史、下丘脑调控激素紊乱等因素有关,影响患者生活质量。目前,手术是治疗垂体瘤的主要手段,随着显微技术发展,内镜技术不断被外科手术应用,经鼻中隔黏膜下切除术因具有微创、并发症少等优点,逐渐被用于垂体瘤治疗中,效果较好[1-2]。但术后仍会出现鼻窦炎、嗅觉障碍等并发症,严重影响患者恢复效果,其中嗅觉障碍较为常见且严重[3]。嗅觉是感官输入,嗅觉改变不仅会直接影响患者学习能力、对食物摄入、情绪等,还会严重降低其生活质量[4]。由此可见,探究其可能的危险因素至关重要,基于此,本研究旨在分析垂体瘤患者经鼻中隔黏膜下切除术后嗅觉改变的危险因素。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2020年4月-2022年5月我院收治的35例经鼻中隔黏膜下入路切除术后发生嗅觉改变的垂体瘤患者病例资料,纳入改变组;另收集同期我院收治的35例经手术治疗后未发生嗅觉改变的垂体瘤患者病例资料,纳入未改变组;70例患者中,男40例,女30例;年龄51-75岁,平均(61.25±5.46)岁。患者对本研究病例资料的阅览知情同意。本研究经医院伦理委员会审批通过。

1.2 入选标准 (1)纳入标准:①垂体瘤符合《内科学》[5]中诊断标准,且经查体、实验室检查、头颅CT等检查确诊;②首次进行经鼻中隔黏膜下入路切除术治疗;③术前经检查嗅觉功能正常;④临床资料完整,包括本次研究所需资料;⑤有一定阅读理解能力。(2)排除标准:①术前伴鼻息肉、鼻中隔偏曲等其他鼻部疾病者;②合并恶性肿瘤者;③以往存在鼻部手术史者;④复发者或第二次手术者;⑤伴其他内分泌疾病者。

1.3 方法

1.3.1 资料中垂体瘤患者术后嗅觉改变评估方法 参照郑赟赟[6]等人研究,将五味试嗅液作为测试工具,评估患者术后嗅觉功能,五种试剂分别为乙酸、丁香酚、3-甲基吲哚、乙酸戊酯及薄荷醇,分别代表酸、花香味、臭味、香蕉味、薄荷味,以A、B、C、D、E字母表示,按照10倍重量浓度稀释,5种试嗅剂配制成5种不同浓度,浓度由低到高用数字1-5表示,检测时将液体置于患者鼻孔前1cm处嗅闻,每次闻2-3次,先从低浓度开始,记录察觉阈值(DT)(可闻见味道,但无法辨别名称)、识别阈值(RT)(可闻见味道且可识别名称),5种试剂DT总和/5为平均嗅觉阈值,若分值>3分为术后嗅觉正常,反之为术后嗅觉改变(其中2.1-3分为轻度改变,1.1-2分为中度改变,0.1-1分为重度改变)。

1.3.2 临床资料采集内容 查阅患者病例资料,记录本次研究所需的主要内容,包括患者性别(男/女)、年龄、疾病类型(催乳素瘤/生长激素瘤/促肾上腺皮质激素瘤或其他)、肿瘤直径(<3cm/3-5cm/>5cm)、术中切除中鼻甲(是/否)、手术时间(<2h/≥2h)、入院时卡氏功能状态评分(KPS)[7](KPS共包括10项内容,每个项目10分,总分100分,分数越高,体力状况越好)、手术全切(是/否)、术后并发症(有/无,术后合并鼻窦炎、鼻腔粘连、鼻出血等并发症)、嗅觉附属区损伤(是/否)、早期进行嗅觉刺激(有/无,术后早期进行室内嗅觉刺激、磁共振嗅觉刺激等)。

1.4 统计学方法 采用SPSS25.0统计学软件处理数据,计数资料以%和n表示,组间比较采用χ2检验;符合正态分布的计量资料以±s表示,组间比较采用独立样本t检验,经Logistics回归分析垂体瘤患者术后嗅觉改变的相关危险因素。检验水准α=0.05。

2 结果

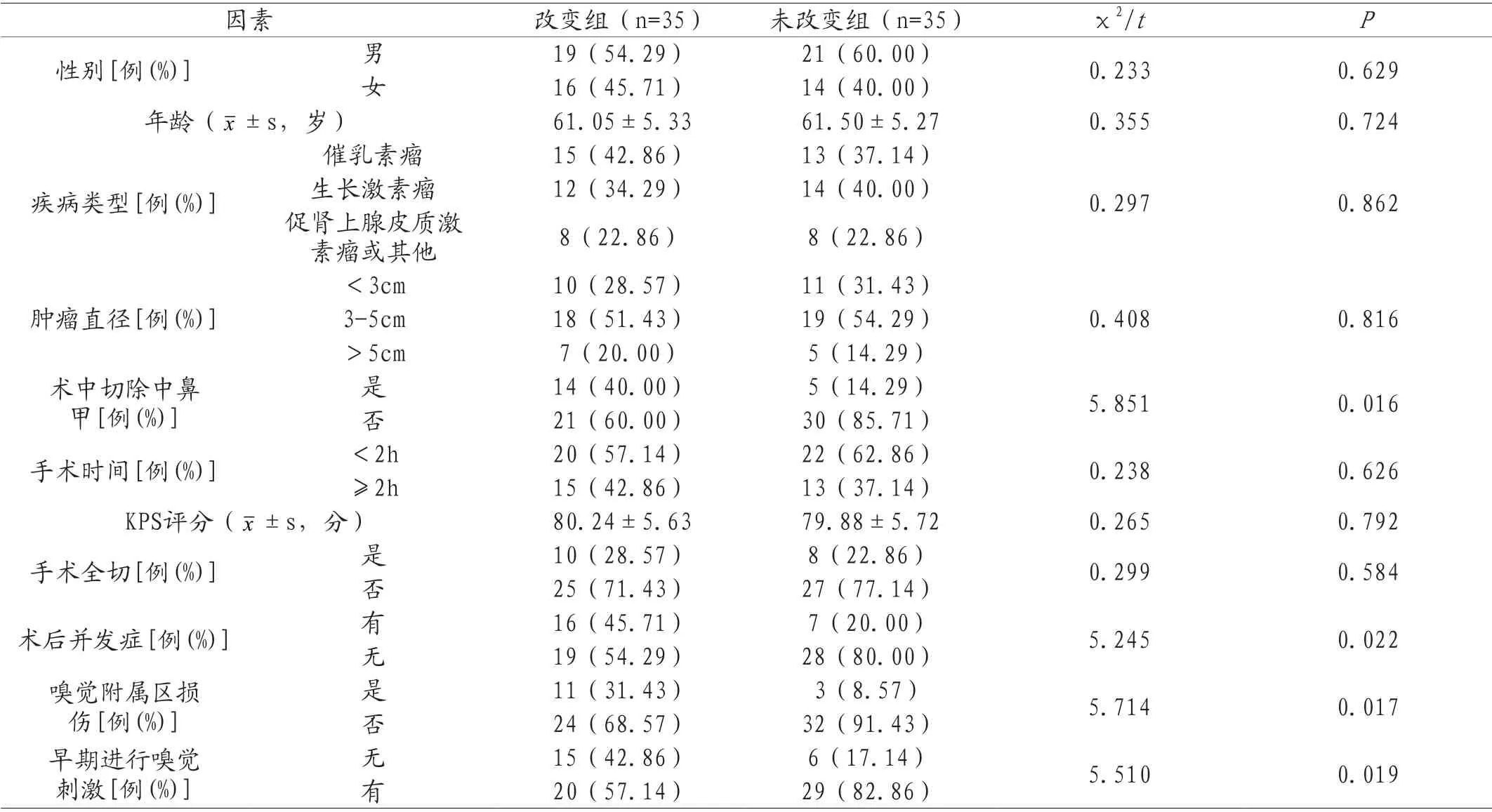

2.1 改变组、未改变组患者基线资料比较 改变组术中切除中鼻甲、术后并发症发生率、嗅觉附属区损伤、早期未进行嗅觉刺激占比均高于未改变组,差异有统计学意义(P<0.05);两组患者其他基线资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。2.2 垂体瘤患者术后嗅觉改变的相关危险因素的Logistics回归分析 将2.1中经比较P<0.05的变量纳入作为自变量(赋值说明见表2),将垂体瘤患者术后嗅觉改变情况作为因变量(1=改变,0=未改变),经Logistics回归分析,结果显示,术中切除中鼻甲、术后并发症、嗅觉附属区损伤、早期未进行嗅觉刺激均为垂体瘤患者术后嗅觉改变的相关危险因素(P<0.05)。见表3。

表1 改变组、未改变组患者基线资料比较

表2 自变量赋值说明

表3 Logistics回归分析

3 讨论

垂体瘤约占颅内肿瘤10%-15%,常使患者出现头痛、视力障碍、神经损伤等表现,影响其生活质量[8]。经鼻中隔黏膜下手术是目前治疗垂体瘤重要术式,虽然可有效切除肿瘤,减轻患者症状,但术中可能会损伤鼻腔解剖结构,在一定程度上增加鼻部并发症风险,如嗅觉改变[9-10]。嗅觉是重要的感觉功能,能够辨别气味、提高食欲等,若出现障碍会导致患者情感障碍,降低生活质量。Kuwata[11]等人报道,垂体瘤患者术后嗅觉改变发生率为12%。由此可见,探究垂体瘤患者术后嗅觉改变的相关因素十分必要。

本研究经Logistics回归分析,结果显示,术中切除中鼻甲、术后并发症、嗅觉附属区损伤、早期未进行嗅觉刺激均为垂体瘤患者术后嗅觉改变的相关危险因素。分析原因如下:①切除中鼻甲:中鼻甲是维持鼻腔、鼻窦正常功能的重要结构,为了充分暴露手术视野,部分患者术中可能需切除中鼻甲,会破坏鼻腔正常生理功能,导致鼻黏膜损伤,进而影响嗅觉功能[12]。因此,临床在术中应尽量避免切除中鼻甲,如需切除中鼻甲以充分暴露手术视野,应于术后及时将其复位,并加强术后护理,以预防嗅觉改变。②术后并发症:垂体瘤患者切除术后可能会出现鼻窦炎、脑脊液鼻漏等并发症,其中鼻窦炎会使患者出现鼻塞、头痛等表现,引起炎症反应,进一步增加嗅觉障碍风险;若发生脑脊液鼻漏,会使得脑脊液流入鼻腔,若流入量较多,可见液体流出或溢出,影响辨别味道能力,影响嗅觉功能。因此,临床应加强垂体瘤患者术后鼻腔护理,采取有效措施预防并处理并发症,以预防嗅觉改变。③嗅觉附属区损伤:嗅神经、三叉神经分布于鼻腔内相互影响,手术切除过程中可能会损伤嗅觉附属区相应共同感受器,导致嗅觉改变。因此,医院应对手术医师进行定期培训,提高其能力,尽量避免术中损伤嗅觉附属区,预防嗅觉改变。④未进行嗅觉刺激:术后早期进行嗅觉刺激可重建神经传导通路,使得神经元突触联系,重塑受损的嗅觉传导通路及中枢各项功能,进而利于修复嗅觉功能。因此,建议临床早期对垂体瘤患者术后进行嗅觉刺激,以恢复其嗅觉功能[4]。

综上所述,垂体瘤患者切除术后嗅觉改变可能受切除中鼻甲、术后并发症、嗅觉附属区损伤、早期未进行嗅觉刺激等因素影响。