非阿拉伯伊斯兰国家在伊斯兰合作组织中的权力分析*

2023-02-17何思雨

何思雨

【内容提要】 成员国在国际组织中的权力包含多个构成要素,其中物质是权力生成的基础、观念是权力显示的标志、关系是权力变迁的动力、结构是权力发挥的框架、制度是权力提升的路径。非阿拉伯伊斯兰国家对伊斯兰合作组织具有群体性、多样性和战略性价值,但它们始终面临特征多样化、利益不对称、权力不平等和参与度不均等现实问题,权力依然较为薄弱,集中在少数大国。非阿拉伯伊斯兰国家的物质性与观念性权力较为有限,而国家间的多重异质性和体系的边缘地位则影响了关系性和结构性权力的获得,但非阿拉伯伊斯兰国家可以凭借身份、地缘和群体优势通过制度获得一定权力。伊朗、巴基斯坦、土耳其、马来西亚是非阿拉伯伊斯兰国家中的传统强国,它们根据各自权力的构成形态、生成优势和利益侧重形成了不同的行为模式,以提升自身在伊斯兰合作组织中的权力。随着近年来实力的增长,非阿拉伯伊斯兰国家在伊斯兰合作组织的活跃度、主动性和话语权日益突出,正成为影响伊斯兰合作组织议程设置和组织发展的关键变量。

在当今以主权国家为基本单元的国际体系下,伊斯兰世界被划分为不同的现代民族国家。伊斯兰国家指以伊斯兰教为主要宗教信仰的国家,一般表现为居民主体是穆斯林,国家元首由穆斯林担任,国家保护、弘扬伊斯兰文化传统等。它并非一种严谨的政治、法律概念,而只表示一种同历史、现实相关联的事实。①吴云贵:《追踪与溯源:当今世界伊斯兰教热点问题》,北京:中国社会科学出版社,2013年,第41—42 页。我国学界一般将伊斯兰合作组织(Organization of Islamic Cooperation)②原名伊斯兰会议组织(Organization of Islamic Conference),2011年更名。成员国作为伊斯兰国家的界定标准。成员国是政府间国际组织形成、发展、运行与发挥作用的基础。作为伊斯兰世界最大的政府间国际组织,共同的伊斯兰信仰是伊斯兰合作组织的建构基础及成员国连接纽带,民族身份因与国家的高度绑定性在界定国家利益、影响国家行为和内部互动关系上的作用更为显著,成为不同国家相互区别与集合的重要依据。作为伊斯兰教的发源地和正统中心,阿拉伯国家③学界一般将阿拉伯国家联盟(League of Arab States)22 个成员国作为阿拉伯国家的界定标准,它们均为伊斯兰国家,也都是伊斯兰合作组织成员国。天然处于伊斯兰世界的核心地位,加之民族相同、地缘相连、互动密切,它们在伊斯兰合作组织内部组成了以民族身份为基础的“阿拉伯集团”,形成了阿拉伯国家和非阿拉伯伊斯兰国家④本文的非阿拉伯伊斯兰国家指伊斯兰合作组织57 个成员国中除阿拉伯国家以外的35 个国家。的分野。

当前学界对伊斯兰合作组织及其成员国已有一定研究,但主要侧重于部分大国,尚未有对非阿拉伯伊斯兰国家的系统研究,在历史梳理的丰富性、学理分析的理论性、案例选择的代表性上还较薄弱。⑤Noor Ahmad Baba, Organization of Islamic Conference: Theory and Practice of Pan-Islamic Cooperation, New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 1994; Ekmeleddin Ihsanoglu, The Islamic World in the New Century: The Organisation of the Islamic Conference, 1969-2009, London: Hurst& Company Publishers Ltd, 2010; Turan Kayaoglu, The Organization of Islamic Cooperation: Politics,Problems, and Potential, New York: Routledge Ltd, 2015.权力是国家的共有追求,它是分析国家行为逻辑的出发点,也是理解国际组织现实图景的落脚点。既有研究主要认为国家在伊斯兰合作组织的权力取决于领土、资源、经济、人口等个体特质,即“实力即权力”。该方法较为简化和直接,但分析路径较为静态和单一,忽视了权力的相对性、情境性、动态性和多面性,也未充分考量伊斯兰合作组织的特殊性。以上不足一是体现在重物质轻观念,即强调物质对权力的决定性作用,虽承认宗教对伊斯兰合作组织的特殊意义,但并未深入分析这一观念性因素对权力的影响及作用;二是重微观轻宏观,即限于归纳国家的个体特质,较少从宏观层面分析国家的多重身份、外界环境和对外联系对权力的影响,缺少对国家身份复杂性和国际政治互动性的认识;三是重静态轻动态,即侧重于静态描述,对国际社会的动态演变关注不够,解释上仍停留在国家间利益冲突等传统观点,未能反映国际体系和地区格局的复杂变化,较少关注体系层面的结构变动对国家权力和行为的影响。①Naveed S.Sheikh, The New Politics of Islam: Pan-Islamic Foreign Policy in a World of States,London and New York: Routledge, 2003; Joseph Hammond, The Unrelenting Rivals: Iran, Saudi Arabia, and the Organization of the Islamic Conference, 1979-1997, Master Thesis, University of California, 2010; Zahid Shahab Ahmed and Shahram Akbarzadeh“, Sectarianism and the Organisation of Islamic Cooperation (OIC),”Territory, Politics, Governance, Vol.9, No.1, 2021, pp.76-93; Saad S.Khan, Reasserting International Islam: A Focus on the Organization of Islamic Conference and Other Islamic Institutions, Oxford: Oxford University Press, 2001.本文首先构建了成员国在国际组织中权力的分析框架,再根据这一框架梳理非阿拉伯伊斯兰国家在伊斯兰合作组织中的权力表现,并对伊朗、巴基斯坦、土耳其和马来西亚这四个国家在伊斯兰合作组织中的行动进行分析,以期更好理解非阿拉伯伊斯兰国家在伊斯兰合作组织的活动特点、互动规律和行为逻辑。

一

“国家权力是一国控制或影响国际环境和他国意志与行为的能力,是一国实现本国国家利益的手段。”②俞正樑等:《全球化时代的国际关系》,上海:复旦大学出版社,2011年,第57 页。国际组织在制度设计、决策方式、议程设置、行为偏好及具体操作中都不同程度地体现国家的权力,反映国家间权力大小、分配和结构。成员国在国际组织中的权力包含多个构成要素。

第一,物质是权力生成的基础。地理疆域、人口禀赋、自然资源、经济实力、军事能力等是国家权力的来源。成员国提供的物质资源是国际组织存在、运作与发展的基础,直接影响其组织能力。物质是决定国家在国际组织中权力大小和地位高低的关键因素。物质首先从能力层面决定国家在国际组织的贡献度、参与度和行动力,是其权力生成和声望地位的基础。一国还能凭借资源优势获得其他国家的跟随和听从。如一些国家加入伊斯兰合作组织很大程度是希望获得产油国的经济援助和资源支持。因此,海湾产油国在伊斯兰合作组织具有较大话语权,在机构设置和人员配备上优势明显。

第二,观念是权力显示的标志。观念性权力指一国通过塑造和运用观念而影响他国认知与行为的能力。作为教缘型国际组织,宗教是伊斯兰合作组织成员国权力生成的必要条件和权力大小的独特指标。来源上,观念具有社会属性,受历史记忆、传统风俗的影响和建构。如沙特的圣地资源、伊朗的什叶派核心地位、埃及的爱资哈尔大学都是可以获得较高教界地位的观念性资源。表现上,宗教信仰程度是观念性权力生成的基础条件,表现在穆斯林人口占比、教俗力量对比、信仰表现形式、政教互动关系、宗教作用力度等方面。路径上,观念可以通过设置议程、塑造话语、建立规范和构建认同等方式影响他者的认知和行为。如运用宗教圣地的神圣地位、教法学派的群体优势和宗教学府的教法解释权来影响他国的民众舆论或政府决策。影响上,观念的作用主要表现在合法性和意愿层面,即观念反映了成员国对伊斯兰合作组织的契合度、吸引力和归属感,也是国家声望、名誉、地位和话语权的参考,影响其获得集体认可、接纳和承认。如埃及因与以色列媾和而被伊斯兰合作组织剥夺成员国资格一事,可以被视为埃及挑战了伊斯兰世界关于圣城的规范从而丧失观念性权力所造成的后果。

第三,关系是权力变迁的动力。国际社会是复杂互动的网络,国家间的相互交往会建立不同性质的关系,并在特定的关系条件下产生引导他国行为的能力,即“权力资源来自关系并可以通过关系加以使用的权力形态。”①秦亚青:《世界政治的关系理论》,上海:上海人民出版社,2021年,第327 页。国际组织作为国家间互动的核心场域,关系是成员国权力生成的重要因素。由于关系是在特定情景和条件下与其他行为体互动中产生的,随外部格局和关系态势的变化而改变,因此,关系会引发国家权力提升或衰减,是其改变权力现状的依托手段。关系的路径多样性和动态发展性使得对其考察需兼顾国家间的双多边关系、地区格局位置和国际体系全局,主要表现在成员国间关系和成员国与国际组织关系两个层面。一般而言,建立的关系越广泛、相互的关系越紧密,权力的影响越大,关系的疏离或恶化则会降低权力效应,而与大国的特殊关系也会给中小国家带来一定权力。如加入时间是国家主动性的体现,机构设置可反映国家在国际组织的权力分布,承办会议则是通过公开仪式塑造国家国际地位的主要路径,这些互动均是成员国参与度、重视度和影响力的直接呈现,间接反映了其权力。

第四,结构是权力发挥的框架。国际社会的体系格局和权力态势会对国家权力造成影响。结构性权力指一国在国际体系或地区格局中的地位为其带来的影响他国观念及行为的能力,它既指具体领域的结构权力,也指包含所有要素集合的总体结构权力。结构性权力强调权力是外界环境和特定格局下所赋予的,随宏观结构态势的演变而改变,更多反映权力的相对性。这类权力虽不是国家本身所固有的,但其塑造需要以物质、观念等个体特质为基础,并与国家的各类关系紧密相关。国家权力的发挥需要在相应的结构框架内,它可以凭借其结构性优势地位享有一定权力或是因劣势地位而制约权力发挥。由于结构在某种程度上是相对稳定的,国家改变现有结构需要较长时间累积,结构性权力获取相对困难。这在发展中国家表现尤为突出,多数国家很难拥有结构性权力,只有少数地区大国在有限领域可以获得。

第五,制度是权力提升的路径。“制度性权力指通过规则、程序及其所界定的正式或者非正式的制度来指引、约束他者的行动(或非行动)的能力。”表现在制度设计、议程设置、理念导向等方面:即国家是否有能力主导国际组织的机构设置、成员资格、决策程序、表决机制,从而获取组织的制度性权力;能否在设计和发起议题、动员支持者或其他程序性措施上保障自身偏好议题得以设置并得到充分考虑,从而延展自身国家利益;能否将自身关切和理念融入国际组织的框架宗旨,从而形塑国际组织的目标导向和行动进程。①马荣久:《国际组织中的国家话语权》,《国际展望》2021年第4 期,第95 页、第96—102 页。国家在国际组织的制度性存在是其权力的直接反映,官员占比、人员构成、机制参与不仅是国家参与度和贡献度的呈现,更是其影响力和话语权的体现。如各国都希望提升本国公民担任国际公务员的数量和比例,尤为注重推动其在国际组织的重要岗位任职。制度性权力来源于国际制度的授权,不同国家都能在国际组织中获得一定制度性权力。大国可以凭借对国际组织的贡献,通过制定规则的方式获得权力。中小国家也可依据主权平等原则,依托自身地缘、身份和群体性优势在国际组织中获得更多制度性存在,利用国际制度框架获得一定权力,弥补其物质性权力的不足。

物质性、观念性、关系性、结构性和制度性权力并不是割裂与对立的,而是相互依存、互为基础、互相促进的紧密联系,共同在权力生成中发挥作用。在不同条件下,不同构成要素的权重有所不同。因此,不同的权力来源、构成权重和生成逻辑都会影响国家对伊斯兰合作组织的价值定位、利益诉求和行为选择,奠定了双方关系的基调。

二

非阿拉伯伊斯兰国家对伊斯兰合作组织具有特殊价值意义。首先,非阿拉伯伊斯兰国家在组织成员国中的占比达61.4%,其群体数量优势可以影响国际议程设置和政策走向。其次,地理上的距离与分散并不意味着非阿拉伯伊斯兰国家的绝对边缘性,特殊的地理位置和优越的资源禀赋使其战略价值独特。最后,非阿拉伯伊斯兰国家可凭借地域、民族等多重身份拥有更丰富的外交资源、更多元的合作路径和更宽广的国际空间,使其更具多边倾向,增进了伊斯兰合作组织的多样性及与外界的连接方式。

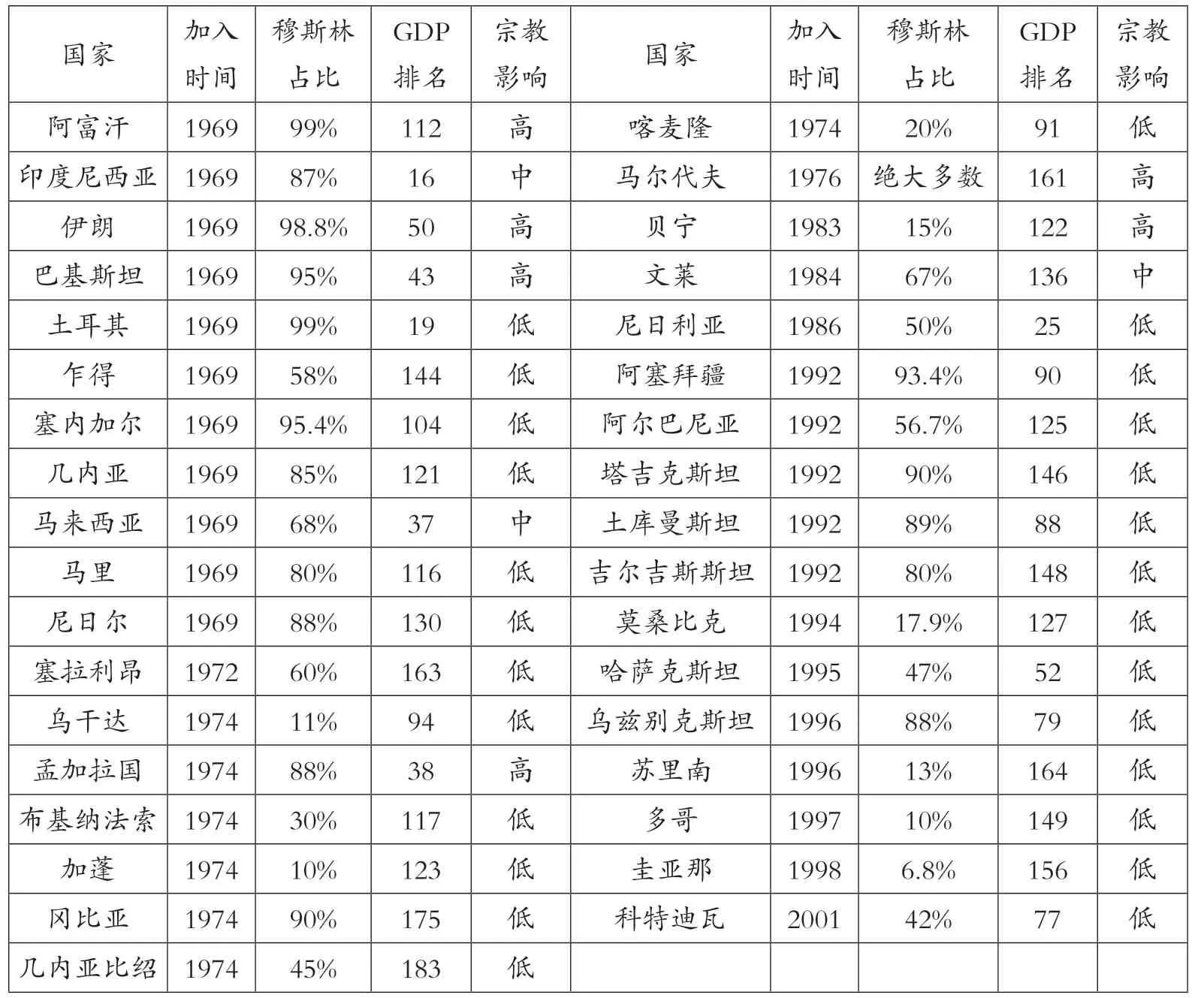

在物质性权力上。多数非阿拉伯伊斯兰国家国力较为薄弱,仅少数大国具有较强实力。21 个非阿拉伯伊斯兰国家GDP 排名在全球100 名之后,更有部分国家长期被列入“最不发达国家”名单(见表1)。从能力看,很多非阿拉伯伊斯兰国家无力承担会费,难以提供相应资源支撑组织活动,使伊斯兰合作组织一直面临较严重的资金困难,导致其难以配置相关机制、手段和工具来执行组织决策和支持自身行动,造成决议难以落实和行动力低下。而国家实力的薄弱也给伊斯兰合作组织带来更多需要解决的领域和空间,进一步凸显其能力不足。从意愿看,很多非阿拉伯伊斯兰国家希望借助伊斯兰合作组织从大国获取更多实际利益,需要跟随大国的立场行动,并没有很大意愿去提升话语权或提供公共产品,在权力提升和发挥的主观能动性上较为有限。因此,物质资源的薄弱性是限制非阿拉伯伊斯兰国家在伊斯兰合作组织权力的关键因素。

在观念性权力上。非阿拉伯伊斯兰国家的宗教影响程度大多较为薄弱,①伊斯兰教影响程度主要考察穆斯林人口占比、世俗化程度和伊斯兰教是否占主导地位等指标,有高中低三个层次。伊斯兰法在一国的地位和适用情况在一定程度上可反映其伊斯兰信仰程度和世俗化水平,可分为三类:一是完全世俗化国家,即不设立任何国教,并在宪法中宣布自己是世俗国家。二是在世俗法与伊斯兰法之间进行折中的国家,即虽然在宪法中规定伊斯兰教为国教,但也引入了一些世俗制度。三是坚持传统的国家,即以伊斯兰教为国教,不但把伊斯兰法作为国内法的主要渊源,还规定其为统领社会生活各个领域的最高法,拒绝一切以世俗为基础的变化。根据该标准,阿拉伯国家主要属于高度和中度,非阿拉伯伊斯兰国家中仅阿富汗、伊朗、巴基斯坦、孟加拉国和马尔代夫属于高度,印尼、文莱和马来西亚属中度,低度的28 个国家则均是非阿拉伯伊斯兰国家。谈晨逸:《自由战士抑或恐怖分子:解读伊斯兰法中的圣战原则》,《科学与无神论》2021年第3 期,第53—55 页。伊斯兰合作组织12 个穆斯林人口并不占多数的成员国都是非阿拉伯伊斯兰国家(见表1)。②这些国家加入的原因各异,有的出于经济原因加入,或是因为当时国家元首是穆斯林,如乌干达于1974年加入,时任总统伊迪·阿明·达达(Idi Amin Dada)是穆斯林。这直接影响观念性权力的生成。一些世俗国家对伊斯兰合作组织的宗教身份较为顾忌,会刻意与其保持距离。“有时伊斯兰合作组织成员资格甚至会成为棘手的国内政治问题。如1985~1986年由于基督教少数派的强烈反对,尼日利亚不得不暂时退出该组织;1992年伊斯兰合作组织成员问题几乎推翻了阿尔巴尼亚萨利·贝里沙(Sali Berisha)的第一届政府;1993年桑给巴尔不得不退出,否则它将威胁到与坦桑尼亚大陆的统一。”③John L.Esposito, The Oxford Encyclopedia of the Islamic World, Vol.4, New York: Oxford University Press, 2009, p.270.

在关系性权力上。非阿拉伯伊斯兰国家大多相聚遥远且分散,各方面异质性较为明显,呈碎片化、复杂化和两极化特征。地理上的距离和国家间的多重异质性不仅使它们在互动程度和交往规模上较为有限,还使它们利益契合点较少,较易产生矛盾冲突,压缩了国家间合作的可能与伊斯兰合作组织的行动空间,关系性权力的生成基础薄弱。错综复杂的国际和地区局势加剧了伊斯兰国家间关系性权力的变动性。而非阿拉伯伊斯兰国家有限的参与度则进一步制约了关系性权力生成。如非阿拉伯伊斯兰国家在加入时间、①非阿拉伯伊斯兰国家加入该组织的时间总体晚于阿拉伯国家,25 个创始国中有11 个非阿拉伯伊斯兰国家,1978年后加入的都是非阿拉伯伊斯兰国家(见表1)。活动承办②截止到2022年3月,伊斯兰合作组织举办大型会议86 次,其中,17 个非阿拉伯伊斯兰国家举办43次。包括:14 次伊斯兰首脑峰会(6 次在非阿拉伯伊斯兰国家)、7 次特别首脑峰会(4 次在非阿拉伯伊斯兰国家)、48 次外长会议(27 次在非阿拉伯伊斯兰国家)、17 次特别外长会议(6 次在非阿拉伯伊斯兰国家)。和机构设置③伊斯兰合作组织体系下41 家机构分布在17 个国家(阿拉伯国家9 个、非阿拉伯伊斯兰国家8 个),设在非阿拉伯伊斯兰国家的机构17 家,占41.5%(见图1),包括:信息和文化事务常委会(Standing Committee for Information and Cultural Affairs),塞内加尔;经济和商业合作常委会(Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation),土耳其;科技合作常委会(Standing Committee for Scientific and Technological Cooperation),巴基斯坦;伊斯兰国家统计、经济、社会研究和培训中心(Statistical, Economic, Social Research and Training Center for Islamic Countries),土耳其;伊斯兰历史、艺术和文化研究中心(Research Center for Islamic History, Art and Culture),土耳其;伊斯兰科技大学(Islamic University of Technology),孟加拉国;科学、技术和创新组织(Science, Technology and Innovation Organization),巴基斯坦;伊斯兰食品安全组织(Islamic Organisation for Food Security),哈萨克斯坦;伊斯兰商业、工业和农业协会(Islamic Chamber of Commerce, Industry and Agriculture),巴基斯坦;伊斯兰会议青年对话与合作论坛(Islamic Conference Youth Forum for Dialogue and Cooperation),土耳其;伊斯兰国家顾问联合会(Federation of Consultants from Islamic Countries),土耳其;伊斯兰合作组织计算机应急反应小组(OIC Computer Emergency Response Team,),马来西亚;伊斯兰国家标准和计量研究所(Standards and Metrology Institute for Islamic Countries),土耳其;马来西亚国际伊斯兰大学(International Islamic University Malaysia),马来西亚;伊斯兰合作组织广播监管机构论坛(OIC Broadcasting Regulatory Authorities Forum),土耳其;乌干达伊斯兰大学(Islamic University in Uganda),乌干达;尼日尔伊斯兰大学(Islamic University Niger),尼日尔。上均与阿拉伯国家有一定差距。另外,非阿拉伯伊斯兰国家在民族身份和地域范围上更具多样性,身份重叠和机制重合现象较明显,形成了相互交织、嵌套与竞争的复杂形态,一定程度削弱了其对伊斯兰合作组织的需求度、参与度和依赖度,进一步限制了关系性权力的发展。④何思雨:《伊斯兰合作组织的冲突治理缘何失效?》,《世界宗教研究》2022年第2 期,第106 页。

表1 伊斯兰合作组织非阿拉伯伊斯兰国家简况表

图1 非阿拉伯伊斯兰国家承办伊斯兰合作组织会议与驻在机构数量图

在结构性权力上。诸多非阿拉伯伊斯兰国家长期处于国际体系的边缘,结构性权力十分有限,仅少数大国在地区层面享有一定的结构性权力,且优势并不明显。多数国家内外环境复杂,结构承压较大,制约了权力生成与发挥。如近年极端主义和恐怖主义逐渐从中东向中亚、南亚、东南亚、非洲等地渗透,非阿拉伯伊斯兰国家正成为极端主义和恐怖主义的又一重灾区,这些国家安全形势不容乐观,相关动荡、冲突和战争还外溢至周边地区,影响国际地区稳定。又如由于共同的民族身份和宗教信仰,非阿拉伯伊斯兰国家与部分跨界民族和穆斯林少数族裔有较为密切的关联与互动,民族、宗教、部落的复杂嵌套也较易扩散产生连锁反应,进而上升为更大意义上的安全问题。非阿拉伯伊斯兰国家结构性权力还表现出区域性特征,即结构性权力的发挥更多局限于所在区域的部分事务中,在空间、领域、范围和层次上都较为有限。这一区域化特征会通过机制化建设进行制度表达,即伊斯兰合作组织在具体机制中往往倾向于让所在区域的成员国发挥作用,非阿拉伯伊斯兰国家由此在部分场合获得了更大的权力。

在制度性权力上。非阿拉伯伊斯兰国家凭借地缘位置、民族身份在伊斯兰合作组织获得了一定的制度性存在。人事上,伊斯兰合作组织注重阿拉伯国家与非阿拉伯伊斯兰国家的平衡,总部与下属机构均有一定比例的职位定向分配给非阿拉伯伊斯兰国家。①如伊斯兰合作组织11 任秘书长中6 位来自非阿拉伯伊斯兰国家,历任秘书长依次是:东古·阿卜杜勒·拉赫曼(Tunku Abdul Rahman),马来西亚;哈桑·图哈米(Hassan Al-Touhami),埃及;阿马杜·卡里姆·盖伊(Amadou Karim Gaye),塞内加尔;哈比·查蒂(Habib Chatty),突尼斯;赛义德·谢里夫·皮扎达(Syed Sharifuddin Pirzada),巴基斯坦;哈米德·阿尔加比德(Hamid Algabid),尼日尔;阿泽丁·拉腊基(Azeddine Laraki),摩洛哥;阿布杜勒·瓦希德·贝尔克齐兹(Abdelouahed Belkeziz),摩洛哥;艾克梅莱丁·伊赫桑奥卢(Ekmeledddin Ihsanoglu),土耳其;伊亚德·迈达尼(Iyad Ameen Madani),沙特;尤素福·欧赛敏(Yousef bin Ahmad Al-Othaimeen),沙特;侯赛因·易卜拉欣·塔哈(Hussein Ibrahim Taha),乍得。又如伊斯兰合作组织独立人权常务委员会由18 名人权专家组成,分配原则为非洲、亚洲和阿拉伯国家各6 人。机制上,伊斯兰合作组织有诸多特定机制涉及非阿拉伯伊斯兰国家事务,②如伊斯兰和平委员会(Islamic Peace Committee)、阿富汗问题特设委员会(Ad Hoc Committee on Afghanistan)、南非和纳米比亚委员会(Committee on Southern Africa and Namibia)、菲律宾南部穆斯林状况六方部级委员会(Six-Member Ministerial Committee on the Situation of Muslims in the Southern Philippines)等,以及查谟和克什米尔、塞拉利昂、亚美尼亚与阿塞拜疆(即纳卡冲突)、马里、波黑、菲律宾、缅甸等议题的联络小组。非阿拉伯伊斯兰国家不仅是各类机制的重要参与者,③如伊斯兰合作组织四大常委会中三个由非阿拉伯伊斯兰国家领导,即科学和技术合作常委会(巴基斯坦)、经济和商业合作常委会(土耳其)、信息和文化事务常委会(塞内加尔)。另一个摩洛哥领导的圣城委员会,非阿拉伯伊斯兰国家也在16 个席位中占7 席。还因民族、地缘、身份等优势发挥建设性引领作用。④如缅甸问题特使是马来西亚前外长达图·斯里·赛义德·哈密德·阿尔巴(Tan Sri Syed Hamid Albar)、非洲事务特使是塞内加尔前外长谢赫·蒂迪亚尔·加迪奥(Cheikh Tidiane Gadio)。土耳其前总统阿卜杜拉·居尔(Abdullah Gul)、印尼前总统苏西洛·班邦·尤多约诺(Susilo Bambang Yudhoyono)、尼日利亚前国家元首阿卜杜勒萨拉米·阿布巴卡尔(Abdulsalami A.Abubakr)是智者委员会成员。伊斯兰和平委员会首任主席是几内亚总统艾哈迈德·塞古·杜尔(Ahmad Sekou Toure)、第二任主席是冈比亚总统达乌达·贾瓦拉(Daud Jawwara)。但制度性存在并不完全等同于权力。如塞内加尔、几内亚等国在多个机制中发挥了重要作用,但这更多是其身份特点、地缘优势和伊斯兰合作组织制度设计的结果,受实力、能力和地位等客观条件制约,它们始终难以在组织中具有较大权力。

非阿拉伯伊斯兰国家对伊斯兰合作组织具有群体性、多样性和战略性价值。但多数非阿拉伯伊斯兰国家在伊斯兰合作组织的参与度不足、主体性不强、影响力偏弱,仅少数大国具有一定权力。物质与观念的有限性使非阿拉伯伊斯兰国家权力生成的基础较为薄弱,间接影响了关系性、结构性和制度性权力的获得,而国家间的多重异质性和体系的边缘地位也阻碍了其关系性和结构性权力的生成与发挥,并对伊斯兰合作组织的组织实力、治理能力和行动空间形成了制约。但凭借身份、地缘和群体优势,非阿拉伯伊斯兰国家在伊斯兰合作组织具有一定的制度性存在,获得了相应权力。

三

国际组织的“产生是主权国家让渡国家主权,通过建构国际组织的方式以更好地维护本国利益的结果。国际组织的权力来源确定了国际组织的运作规则。”①《国际组织》编写组编:《国际组织》,北京:高等教育出版社,2017年,第205 页。即国际组织是从属于国家间权力政治的产物,它“不是凌驾于主权国家之上的超国家组织或世界政府,而是各国政府单独地或集体地实现其对外政策的工具”。②饶戈平:《试论国际组织与国际组织法的关系》,《中外法学》1999年第1 期,第68 页。国家都希望尽可能扩大在国际组织的权力以满足自身国家利益,会根据自身权力的构成形态和生成优势采取相应的追求策略,形成不同的行动模式。

(一)伊朗

第一,结构压力制约了伊朗的权力获得。作为中东大国和什叶派核心,伊朗在伊斯兰世界占有特殊地位,具有较好的权力生成基础。而伊朗也将伊斯兰合作组织视为拓展外交空间、提升国家影响力和谋求伊斯兰世界领导地位的工具,希望能发挥建设性作用并占有支配地位,但伊朗在伊斯兰合作组织中的权力却始终有限。早期伊朗由于世俗化政策及与美国的盟友关系,并不热衷参与伊斯兰合作组织事务,双方关系较为疏离。伊斯兰革命深刻影响了中东地区权力格局和伊朗内政外交走势,不仅使伊朗疏远了西方,也引起了伊斯兰世界内部的震动。什叶派伊朗“输出伊斯兰革命”的政策引发了逊尼派国家的普遍担忧,而波斯民族身份更加剧了阿拉伯国家对其的不信任感。因此,伊斯兰革命“促使伊斯兰合作组织反伊朗的阿拉伯集团形成”。①Turan Kayaoglu, The Organization of Islamic Cooperation: Politics, Problems, and Potential, New York: Routledge Ltd, 2015, p.46.在结构压力下,伊朗在伊斯兰合作组织的立场变得更为强硬,话语也更具进攻性。伊朗批评伊斯兰合作组织在巴勒斯坦问题上的不作为和不敢为,认为其未能兑现“伊斯兰团结”的承诺,抨击埃及与以色列媾和,反对伊斯兰合作组织重新接纳埃及,称埃及是“与敌人合作的绿灯”,“警告这会对伊斯兰合作组织及其理想的未来造成严重后果。”“整个20世纪80年代,伊朗主要将伊斯兰合作组织作为谴责其他成员的论坛,而不是对话的场所。伊朗努力在国际和国内层面维护其身份。作为一个处于战争状态且几乎没有国际伙伴的新革命国家,伊朗在伊斯兰合作组织内采取了进攻性立场,可以说是由于其自身的不安全感。”②Edward Wastnidge, “De'tente and Dialogue: Iran and the OIC during the Khatami Era (1997-2005),”Politics, Religion & Ideology, Vol.12, No.4, 2011, pp.418-419.随着两伊战争结束及霍梅尼的去世,地区竞争态势的转变促使伊朗外交战略转向务实与和平,在伊斯兰合作组织采取了更加具有主动性、建设性和务实性的行动,试图修补与阿拉伯世界的关系,结构压力的减缓促进了双方关系的好转,伊朗的权力逐步提升。因此,伊朗在伊斯兰合作组织的行动受国家竞争驱动,置于教派政治与民族主义的双重语境下,其行为逻辑植根于国家战略竞争和政治对抗。

第二,关系是伊朗权力变化的动因。伊朗与伊斯兰合作组织关系呈“疏离—紧张—缓和”的走势,始终难以更进一步。一方面,关系的恶化掣肘伊朗权力生成。如两伊战争“在塑造伊朗对伊斯兰合作组织的态度方面发挥了关键作用”。③Edward Wastnidge, “De'tente and Dialogue: Iran and the OIC during the Khatami Era (1997-2005),”Politics, Religion & Ideology, Vol.12, No.4, 2011, p.418.伊斯兰合作组织在战争中组成了包含六位现任总统和政府首脑在内的伊斯兰和平委员会,派遣多个使团斡旋游说,多次提出调解方案。但为了展示实力和“保全脸面”,伊朗不愿在谈判中处于弱势,立场要求都较为强硬和极化,接受调解意愿不强,一再拒绝伊斯兰合作组织的调解行动与和解倡议,更希望通过战争战胜对方。战争初期伊朗虽暂处下风,但依然要求伊斯兰合作组织先将伊拉克定性为侵略者才有谈判空间。而伊斯兰合作组织也难保中立,“阿拉伯国家联盟在伊斯兰合作组织内充当了一个强大的游说团,促进阿拉伯国家的利益,使伊斯兰合作组织对伊朗进行官方谴责。”①Turan Kayaoglu, The Organization of Islamic Cooperation: Politics, Problems, and Potential, New York: Routledge Ltd, 2015, p.91.这削弱了伊斯兰合作组织的公信力,降低了伊朗对其的信任,伊朗甚至公开谴责伊斯兰合作组织秘书长偏向伊拉克。另一方面,关系的好转也促进了伊朗权力的发挥。如在拉什迪事件和波斯尼亚危机中,得益于伊朗与沙特关系的暂时缓和,伊朗在议题设置、舆论塑造等方面发挥了重要作用。“伊朗利用这些机会通过与西方政治对抗的方式来重申其领导权。而沙特也并未阻止该组织的这些尝试,只是在伊斯兰合作组织最终决议中成功软化了伊朗好战的反西方论调。”②Turan Kayaoglu, The Organization of Islamic Cooperation: Politics, Problems, and Potential, New York: Routledge Ltd, 2015, p.48.因此,伊朗与伊斯兰合作组织的互动受地缘政治演化和内政外交变动的制约,竞争态势和权力格局主导了伊朗在伊斯兰合作组织的权力走势和关系走向。

第三,对伊斯兰合作组织的制度性排斥进一步压缩了伊朗的权力空间。受制于结构层面的地缘政治竞争与教派斗争,加之关系层面沙特等逊尼派阿拉伯国家的防范和压制,伊朗对伊斯兰合作组织进行了一系列制度性排斥。1981年伊朗抗议伊斯兰合作组织在巴格达举办外长会议,希望转到中立地区举办,但伊斯兰合作组织予以拒绝。随即伊朗抵制伊斯兰合作组织第3 届首脑峰会,因为“不能和侵略者伊拉克坐在同一张桌子上”。在伊朗缺席的情况下,这次峰会成为伊拉克攻击伊朗的论坛,萨达姆在发言中“免除了他的国家‘在发起战争上所有道德和法律责任’,将所有责任‘光明正大地归于伊朗’”。③Saad S.Khan, Reasserting International Islam: A Focus on the Organization of Islamic Conference and Other Islamic Institutions, Oxford: Oxford University Press, 2001, pp.140-141.此后伊朗连续抵制第4 届和第5 届伊斯兰合作组织首脑峰会。1987年朝觐流血事件后,“沙特开始利用伊斯兰合作组织将反伊朗立场合法化”。④Turan Kayaoglu, The Organization of Islamic Cooperation: Politics, Problems, and Potential, New York: Routledge Ltd, 2015, p.47.伊斯兰合作组织“谴责伊朗朝觐者在圣城麦加的破坏行为,宣布完全声援沙特,全力支持沙特为圣寺营造适宜环境而采取的措施。”①OIC, Resolution NO.20/17-P of the Seventeenth Islamic Conference of Foreign Ministers: On The Sanctity of the Holy Places and Hajj Rites, Amman, 1988, http://ww1.oic-oci.org/english/conf/fm/17/17%20 icfm-political-en.htm#RESOLUTION%20NO.%2020/17-P.伊朗代表团离席抗议,谴责该决议是“汉志政权和其他阿拉伯反动统治者”试图阻止伊朗在伊斯兰世界领导地位的上升。②Naveed S.Sheikh, The New Politics of Islam: Pan-Islamic Foreign Policy in a World of States,London: Routledge, 2004, p.66.另一方面,制度性参与也成为伊朗提升权力的路径。如1997年伊朗首次承办第8 届伊斯兰合作组织首脑峰会,成为双方关系的转折点。伊朗借哈塔米总统提出的 “文明对话论”改善了过去激进和对抗的形象,提升了地位及影响。这次会议也成为伊朗与阿拉伯国家缓和与对话的平台,伊朗与巴林、阿联酋、埃及和沙特等国举行会谈,表达了解决分歧的意愿,阿拉伯国家也积极回应。但近年来沙特与伊朗的对抗升级,伊斯兰合作组织内部的教派分歧进一步加深,伊朗一直质疑伊斯兰合作组织的独立性及其伊斯兰团结的承诺,双方关系多次反复,伊朗始终难以享有较大权力。

(二)巴基斯坦

第一,结构压力促使巴基斯坦将伊斯兰合作组织视为提升权力的平台。作为依据宗教信仰情况分治而成的国家,脆弱的建国基础、薄弱的国家实力、严峻的地缘环境使巴基斯坦可依托的外交资源和国际平台较为有限,伊斯兰教成为其巩固政权合法性、增强国家实力、获得外部支持和密切国际联系的依托路径。巴基斯坦参与伊斯兰合作组织事务主要受生存驱动,行为逻辑根植于维护国家安全的需求。巴基斯坦尤为重视利用伊斯兰合作组织压缩印度国际空间,增强与印度竞争的能力。首届伊斯兰合作组织首脑峰会曾邀请印度参会,但在巴基斯坦的强烈抗议下,印度代表团被迫离开。③Saad S.Khan, Reasserting International Islam: A Focus on the Organization of Islamic Conference and Other Islamic Institutions, Oxford: Oxford University Press, 2001, p.68.作为印巴冲突的焦点,巴基斯坦一直积极推动将克什米尔议题纳入伊斯兰合作组织议程,伊斯兰合作组织历次大型会议几乎都会关注该议题,相关决议主要围绕谴责印度侵略、重申支持克什米尔自决权等。巴基斯坦引导伊斯兰合作组织给印度增加了不少舆论压力,不仅要求伊斯兰合作组织对印度进行经济制裁,还推动伊斯兰合作组织成立联络小组和派遣实地调查团。

第二,巴基斯坦利用制度性优势获得了更多权力。巴基斯坦为伊斯兰合作组织发展壮大作出了诸多贡献。巴基斯坦主动承办组织事务,积极参与组织活动,承接多个下属机构,是诸多组织机制的重要参与方,为伊斯兰合作组织制度化建设投入大量资源。如1974年巴基斯坦承办第2 届伊斯兰合作组织首脑峰会,不仅参会国家迅速扩大,还在建章立制、议程设置、制度建设、活动组织等方面勾勒了组织框架,为伊斯兰合作组织后续发展起到奠基作用。巴基斯坦引导议程设置和行动落实,推动组织重组与机构改革,着力提升伊斯兰合作组织的组织能力、治理能力和国际影响力。如巴基斯坦“提议伊斯兰合作组织申请联合国观察员席位。首位代表伊斯兰合作组织出席联合国第35 届大会的就是齐亚·哈克总统(Zia ul Haq)。”①Naveed S.Sheikh, The New Politics of Islam: Pan-Islamic Foreign Policy in a World of States,London: Routledge, 2004, p.86.又如巴基斯坦提议改组更具代表性的伊斯兰经济、文化和社会事务委员会,②S.S.Pirzada, “Pakistan and The OIC,” Pakistan Horizon, Vol.40, No.2, 1987, p.31.设立杰出人士委员会来介入热点问题。③Raja Amir Hanif, “Pakistan, OIC and the Challenges of Muslim World,” JPUBS, Vol.27, No.1,2014, p.54.巴基斯坦还积极弥合内部矛盾,维护组织团结,“在促使埃及重返伊斯兰合作组织上发挥了历史性作用。”④S.S.Pirzada, “Pakistan and The OIC,” Pakistan Horizon, Vol.40, No.2, 1987, p.35.因此,巴基斯坦在伊斯兰合作组织具有较高的制度性存在,它充分利用这一优势影响伊斯兰合作组织的议程设置与理念立场,获得了更多权力。像巴基斯坦的核试验一定程度有违伊斯兰合作组织的无核化原则,但巴基斯坦利用制度性权力使伊斯兰合作组织软化了立场,将南亚地区从决议标题中删除,以免挑战其战略敏感性,减轻了自身外交压力。⑤Naveed S.Sheikh, The New Politics of Islam: Pan-Islamic Foreign Policy in a World of States,London: Routledge, 2004, p.94.又如巴基斯坦在民族、宗教、涉疆等议题上一直为中国发声,使伊斯兰合作组织在涉华议题上保持较为公正的立场,体现了伊斯兰世界正义的声音。

第三,伊斯兰合作组织提升权力的作用是有限的。受能力限制和战略考量的影响,伊斯兰合作组织不可能完全满足巴基斯坦。如在东西巴基斯坦分裂问题上,伊斯兰合作组织虽有义务但未有足够能力也没有较大意愿去介入,调解较为无力与失败。伊斯兰合作组织曾试图在朝觐期间安排双方会面,但孟加拉国拒绝,直到巴基斯坦正式承认其为独立国家。⑥Abdullah al-Ahsan, “Conflict Resolution in Muslim Societies: Role of the OIC,” in Abdullah al-Ahsan and Stephen B.Young, eds., Qur’anic Guidance for Good Governance: A Contemporary Perspective,Cham: Springer International Publishing, Imprint: Palgrave Macmillan, 2017, p.199.伊斯兰合作组织在战后才开始发挥作用,当时两国都有意重建关系,这时它作为“伊斯兰团结”代表的作用开始显现。在伊斯兰合作组织秘书长哈桑·图哈米努力下,布托总理(Zulfikar Ali Bhutto)宣布承认孟加拉国,一些孟加拉国领导也“能够服从伊斯兰合作组织的影响去与巴基斯坦政府达成友好协议”。1974年伊斯兰合作组织劝说孟加拉国领导人穆吉布·拉赫曼(Mujibur Rehman)赴巴基斯坦参加第2 届伊斯兰合作组织首脑峰会。①Saad S.Khan, Reasserting International Islam: A Focus on the Organization of Islamic Conference and Other Islamic Institutions, Oxford: Oxford University Press, 2001, pp.138-139.在此过程中,伊斯兰合作组织作用才得以发挥。因此,鉴于伊斯兰合作组织的作用有限,巴基斯坦着力提升伊斯兰合作组织的组织能力和影响力,是组织改革的积极倡导者,以期能更大程度助力国家发展。

(三)土耳其

第一,观念层面的世俗主义与西方化政策阻碍土耳其的权力生成。土耳其长期执行世俗化、现代化、西方化和民族主义为特征的凯末尔主义:对内实行政教分离政策,对外融入西方世界,是北约成员国,并一直寻求加入欧盟。土耳其有意与伊斯兰国家保持一定距离,着重强调其独特性,国内伊斯兰力量长期处于下风。因此,土耳其最初对伊斯兰合作组织并无很大需求,在参加会议、组织活动和投入资源等方面并不活跃,双方关系较为疏离,权力十分有限。首届伊斯兰合作组织首脑峰会时土耳其就以世俗国家为由拒绝参会,只以观察员身份与会。②Gokhan Bacik, “The Genesis, History, and Functioning of the Organization of Islamic Cooperation(OIC): A Formal-Institutional Analysis,” Journal of Muslim Minority Affairs, Vol.31, No.4, 2011, p.603.土耳其也没有批准伊斯兰合作组织宪章,认为这与政教分离原则和世俗化宪法相违背,不利于与西方结盟。随着国内伊斯兰力量逐渐壮大,土耳其开始强调伊斯兰价值观在内政外交中的重要性,逐渐重视伊斯兰合作组织。特别是冷战后,民族宗教问题的日益显现以及新独立的中亚国家使土耳其看到了通过加强“突厥联系”和“伊斯兰联系”来提升影响力的希望。土耳其加大了对“涉伊斯兰事务”的关注力度,在保加利亚穆斯林、阿塞拜疆与亚美尼亚、波黑等问题上积极发声,不仅在1992年承办伊斯兰合作组织特别外长会议来专门讨论波斯尼亚问题,还在1994年推动波黑成为伊斯兰合作组织观察员。因此,土耳其与伊斯兰合作组织关系受国家战略需求驱动,与内政外交政策转变高度联动,行动逻辑根植于内政层面的世俗与宗教的力量对比及外交层面的土耳其与西方关系。

第二,关系层面的变化使土耳其开始寻求在伊斯兰合作组织的权力。土耳其与伊斯兰合作组织的走近始于塞浦路斯问题。“美国于1975年2月对土耳其实施武器禁运,以惩罚它1974年7月对塞浦路斯的军事干预,这促使土耳其进一步加强与伊斯兰世界及伊斯兰合作组织的关系。”①Mahmut Bali Aykan, “The OIC and Turkey’s Cyprus Cause,” The Turkish Yearbook, Vol.XXV,1995, p.52.土耳其一改以往不重视或不参与的态度,于1974年开始向伊斯兰合作组织缴纳会费,1975年成为伊斯兰开发银行成员,1976年承办第7 届伊斯兰合作组织外长会议,1978年和1979年在国内设立两个伊斯兰合作组织机构。这使伊斯兰合作组织在塞浦路斯问题上给予土耳其一定程度的道义和舆论支持,不仅邀请土族塞人作为“客人”参会,还在1979年授予“北塞浦路斯土耳其共和国”观察员身份。另外,由于石油危机及与欧共体的分歧,土耳其之前依赖西方的模式已不能满足国家经济发展的需求。土耳其转而将伊斯兰合作组织视为促进经济增长的有用框架。土耳其发起的经济一体化和建立伊斯兰共同市场的“行动计划”在伊斯兰合作组织第3届首脑峰会获得通过,被誉为“伊斯兰合作组织成员国经济合作的历史转折点”。②Abul Khair Mohammed Farooq, “Islamic Common Market-An Ultimate Goal,” Information Report,Vol.5, 1989, pp.10-11, quoted from Mahmut Bali Aykan, “Turkey and The OIC,” The Turkish Yearbook,Vol.XXIII, 1993, p.106.但土耳其与伊斯兰合作组织关系仍需置于它与西方关系的背景下,即“利用土耳其与西方的关系来促进土耳其转向伊斯兰国家,就和过去利用土耳其与伊斯兰国家的关系来促进土耳其成为西方盟国一样。土耳其愈发明确自己作为西方国家和伊斯兰合作组织国家间的桥梁角色。”③Turan Kayaoglu, The Organization of Islamic Cooperation: Politics, Problems, and Potential, New York: Routledge Ltd, 2015, p.55.

第三,制度性参与是土耳其提升权力的主要手段。随着在伊斯兰合作组织的制度性参与不断加深,土耳其获得了更多权力。1984年土耳其总统凯南·埃夫伦(Kenan Evren)首次出席第4 届伊斯兰合作组织首脑峰会,会上土耳其被任命为经济与商业合作常委会的主席。④Mahmut Bali Aykan, “Turkey and The OIC,” The Turkish Yearbook, Vol.XXIII, 1993, pp.109-110.正义与发展党上台后,土耳其愈加强化伊斯兰身份,希望在伊斯兰合作组织发挥更大作用。2004年土耳其外交部长阿卜杜拉·居尔在伊斯兰合作组织外长会议上表示土耳其“正努力使伊斯兰合作组织在国际舞台上获得应有的地位并对其进行改革,使其成为一个更有效、更动态的结构”。⑤Mehmet Özkan, “Turkey in the Islamic World: An Institutional Perspective,” Turkish Review of Eurasian Studies, Vol.18, 2007, p.170.2005年土耳其推动本国公民伊赫桑奥卢①伊赫桑奥卢长期服务于伊斯兰合作组织下属的伊斯兰历史、艺术和文化研究中心,是该机构的首任总干事。成为伊斯兰合作组织首位通过选举产生的秘书长,伊赫桑奥卢在任内大力推动改革,着力提升土耳其在伊斯兰合作组织的影响力。近年土耳其在伊斯兰合作组织的作用日益显著,不仅在2016年承办第13 届伊斯兰合作组织首脑峰会,还在2017年牵头召开伊斯兰合作组织紧急首脑峰会来商讨美国承认耶路撒冷为以色列首都一事,进一步显示了其在伊斯兰世界的地位与权力。

(四)马来西亚

第一,马来西亚对伊斯兰合作组织有一定的权力需求。对内,可借伊斯兰合作组织强化伊斯兰身份,增强政权合法性,巩固政府统治。对外,可借伊斯兰合作组织密切与伊斯兰世界的联系,获取更多实际利益和国际影响力。但受地理位置、教缘地位和客观条件的限制,这一权力追求更多局限于一定范围和程度内。马来西亚在诸多热点问题上未有明显的地缘政治利益,也不具有决定性话语权,并不希望过多介入敏感问题。而作为东盟成员国,马来西亚在处理自身核心关切时,会优先选择东盟介入。因此,马来西亚在伊斯兰合作组织的行动较为谨慎,通常保持中立并倾向用更加温和平衡的方式解决,权力影响有限。马来西亚曾尝试推动伊斯兰合作组织改革,但鉴于组织的不团结和不作为,始终面临体系、环境、结构、组织和成员国的多重阻力。

第二,物质层面的特色行动提升了马来西亚的权力。马来西亚在伊斯兰合作组织的行动受自身特色驱动,其行为逻辑根植于国家优势和实际需求。马来西亚“倾向于从经济、金融和技术的角度来看待伊斯兰世界。为此,马来西亚在伊斯兰合作组织努力促进伊斯兰内部贸易与经济合作。”这与马来西亚自身优势与需求相匹配,它具有良好的金融发展条件和基础,致力于建设伊斯兰金融中心,现已形成包括银行、保险和资本市场在内的完整伊斯兰金融体系。“马来西亚拥有全世界伊斯兰银行存款的8%,仅次于沙特的16%。20 家最大的伊斯兰银行中有3 家是马来西亚银行。该国开发了符合伊斯兰教法的创新金融工具,成为首个建立伊斯兰债券市场的国家。”②Turan Kayaoglu, The Organization of Islamic Cooperation: Politics, Problems, and Potential, New York: Routledge Ltd, 2015, pp.52-53.因此,马来西亚向沙特提议建立伊斯兰开发银行。最初很多阿拉伯国家并不太支持。为此,东古·阿卜杜勒·拉赫曼于1974年访问沙特、科威特、阿联酋、埃及和利比亚等国进行游说,使这些国家改变了态度。马来西亚是伊斯兰开发银行第一批捐助国,首次投入约4000万美元。①Asmady Idris and Mohamad Shaukhi Mohd Radzi, “Malaysia’s Relations with Saudi Arabia in Smaller States’ Organisations: The Case of the OIC,” Sosiohumanika, Vol.1, No.1, 2008, pp.202-203.东古·阿卜杜勒·拉赫曼在1975年成为该银行第一任主席。②Saad S.Khan, Reasserting International Islam: A Focus on the Organization of Islamic Conference and Other Islamic Institutions, Oxford: Oxford University Press, 2001, p.206.银行仅有两个地区办事处,一个就设在吉隆坡。③1994年伊斯兰开发银行在马来西亚吉隆坡和摩洛哥拉巴特设立地区办事处。这给马来西亚带来了一定好处,“从1977年到20世纪末,伊斯兰开发银行向马来西亚提供的财政援助总额约5.12 亿美元。”④Asmady Idris and Mohamad Shaukhi Mohd Radzi, “Malaysia’s Relations with Saudi Arabia in Smaller States’ Organisations: The Case of the OIC,” Sosiohumanika, Vol.1, No.1, 2008, p.204.所以,马来西亚是伊斯兰合作组织重要的资金提供者,缴纳的会费占组织预算的8%,⑤Asmady Idris and Mohamad Shaukhi Mohd Radzi, “Malaysia’s Relations with Saudi Arabia in Smaller States’ Organisations: The Case of the OIC,” Sosiohumanika, Vol.1, No.1, 2008, p.201.前总理东古·阿卜杜勒·拉赫曼是伊斯兰合作组织首任秘书长,为组织建立和发展做出了诸多贡献。

第三,关系和制度层面的优势促进了马来西亚的权力获得。在关系上,与沙特的特殊关系有效提升了马来西亚的权力。“马来西亚与沙特在伊斯兰合作者组织的互动受个人关系的影响,特别是东古·阿卜杜勒·拉赫曼和费萨尔国王之间的关系。作为秘书长,他曾与费萨尔国王密切合作解决若干穆斯林问题。同时,马来西亚政府也通过密切的私人关系从王国获得经济援助。”⑥Asmady Idris and Mohamad Shaukhi Mohd Radzi, “Malaysia’s Relations with Saudi Arabia in Smaller States’ Organisations: The Case of the OIC,” Sosiohumanika, Vol.1, No.1, 2008, p.214.在制度上,马来西亚凭借地区位置和民族身份,在涉及东南亚事务时更为活跃。如在罗兴伽人问题上,马来西亚就利用地缘优势在机制建设、议题塑造、游说调解和发展援助等方面做了诸多工作,马来西亚前外长不仅担任了伊斯兰合作组织缅甸问题特使,还利用东盟会议在缅甸举行的契机,代表伊斯兰合作组织与缅甸及东盟方面会晤。⑦何思雨:《伊斯兰合作组织对穆斯林少数族裔问题国际治理的参与:以罗兴伽人问题为例》,《东南亚研究》2018年第6 期,第94—107 页。

从权力对比上看,阿拉伯国家在伊斯兰合作组织占据主导地位并具有更高掌控力,而非阿拉伯伊斯兰国家在权力基础、表现和作用上较为薄弱。一方面,阿拉伯国家的整体实力和宗教信仰程度强于非阿拉伯伊斯兰国家,阿拉伯国家民族与宗教的同一性也使其一定程度上更易形成统一立场行动。此外,阿拉伯国家对其他民族的心理隔阂也强化了其对伊斯兰合作组织的控制力。另一方面,非阿拉伯伊斯兰国家在宗教信仰程度上相对弱化,更为强调民族认同的优先,削弱了对伊斯兰合作组织的吸引力与合作意愿。而非阿拉伯伊斯兰国家异质性较明显,在整体性、紧密度、凝聚力、互动度上与阿拉伯国家有较大差距,不仅更难形成合力,也更易引发利益冲突和现实纠葛,影响了对伊斯兰合作组织的掌控力。因此,这一定程度造成了伊斯兰合作组织的阿拉伯偏向性。如1990年伊拉克入侵科威特时,两个国家都选择阿拉伯国家联盟来介入争端,导致第19 届伊斯兰合作组织外长会议经常需要休会,以便阿拉伯外长单独举行会议。①Saad S.Khan, Reasserting International Islam: A Focus on the Organization of Islamic Conference and Other Islamic Institutions, Oxford: Oxford University Press, 2001, p.145.这引起了非阿拉伯伊斯兰国家的不满,批评伊斯兰合作组织是“阿拉伯联盟的延伸”。②Shanti Nair, Islam in Malaysian Foreign Policy, London: Routledge, 1997, p.94.

在权力态势上,近年来非阿拉伯伊斯兰国家的体量、实力和影响力日益增长,在伊斯兰合作组织的活跃度、主动性和作用力也日渐突出,正成为影响伊斯兰合作组织议程设置和组织发展的关键变量。非阿拉伯伊斯兰国家是全球穆斯林人口的增长主力,③2010年穆斯林人口最多的10 个国家是:印尼、印度、巴基斯坦、孟加拉国、尼日利亚、埃及、伊朗、土耳其、阿尔及利亚和摩洛哥。据预测2050年穆斯林人口最多的10 个国家是:印度、巴基斯坦、印尼、尼日利亚、孟加拉国、埃及、土耳其、伊朗、伊拉克和阿富汗。非阿拉伯伊斯兰国家分别占7 个和8 个。Pew Research Center, The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050, April 2,2015, http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/。不少国家在穆斯林人口数量和占比上已超过很多阿拉伯国家,且这一趋势将继续扩大下去。近年来非阿拉伯伊斯兰国家的伊斯兰化程度日趋加深和外显,与国际地区热点问题特别是“涉伊斯兰问题”的关联性明显加深,观念性权力日趋提升。像丹麦“亵渎先知漫画”事件上,伊朗、巴基斯坦和印尼等国的反应程度甚至超过了部分阿拉伯国家,产生了较大的权力效应。而印尼、马来西亚、土耳其等新兴经济体的崛起更进一步强化了非阿拉伯伊斯兰国家在世界版图中的作用。但非阿拉伯伊斯兰国家始终面临特征多样化、利益不对称、权力不平等和参与度不均等现实问题,不大可能会形成一个具有较强凝聚力和影响力的集团,较难在伊斯兰合作组织拥有强势话语权。而所谓的“阿拉伯集团”也并非铁板一块,影响也较为模糊与不明确,很难出现“阿拉伯集团”与“非阿拉伯伊斯兰国家集团”相抗衡的局面。

在权力效应上,非阿拉伯伊斯兰国家往往会凭借自身在资源、数量、地缘、身份等方面的优势产生杠杆效应,放大权力效果。第一,部分国家所拥有的能源和资源可以对相关国家、地区甚至是世界的经济兴衰产生关键影响,即通过少量的战略性资源撬动关键性话语权,进而改变权力态势和格局。第二,非阿拉伯伊斯兰国家代表了当前主要文明体系中的重要战略板块,是世界多极化和伊斯兰世界“多种力量”的重要组成部分,它们可以凭借群体数量优势通过国际制度影响国际议程决策,还能通过自身的多样化连接放大这一权力效应。第三,非阿拉伯伊斯兰国家中的大国往往是所在地区的传统强国,它们可以借此优势将权力效应外溢投射至更广范围。第四,一些非阿拉伯伊斯兰国家是敢于向现有国际体系的不公正与不合理现象发起反抗或挑战的关键力量,不仅放大了发展中国家的整体权力,拓展了南南合作的广度和深度,还有助于维护国际公平与正义,更对西方传统大国起到一定牵制作用。

新时代中国特色大国外交强调“大国是关键、周边是首要、发展中国家是基础、多边是重要舞台”,非阿拉伯伊斯兰国家由此显示出特殊的战略意义。首先,应重视非阿拉伯伊斯兰国家在实力、体量和伊斯兰化程度的上升趋势,关注伊斯兰国家间的双多边关系变化和内部阵营转化,有效应对伊斯兰世界内部权力格局的改变。其次,应关注非阿拉伯伊斯兰国家中的地区大国,尤其是位于我国周边地区的关键国家,有效发挥代表性大国的引领带动作用。最后,应利用非阿拉伯伊斯兰国家的地缘、身份和数量优势,准确把握其权力的优势、诉求、作用,特别是权力的杠杆效应,制定更具针对性和有效性的政策,服务我国外交大局。