松辽盆地中央坳陷区三肇凹陷上白垩统青山口组一段页岩含油性特征

2023-02-14康淑娟仰云峰王华建江文滨刘冉冉

康淑娟,仰云峰,王华建,江文滨,何 坤,刘冉冉

1.中国科学院深地资源装备技术工程实验室(中国科学院 地质与地球物理研究所),北京 100029;2.中国科学院页岩气与地质工程重点实验室(中国科学院 地质与地球物理研究所),北京 100029;3.中国科学院 地球科学研究院,北京 100029;4.中国科学院大学,北京 100049;5.苏州中科地星创新技术研究所,江苏 苏州 215163;6.中国石油勘探开发研究院,北京 100083;7.中国科学院 力学研究所,北京 100190;8.大气边界层物理和大气化学国家重点实验室(中国科学院 大气物理研究所),北京 100029

我国含油气盆地的陆相地层中蕴含了丰富的页岩油资源,预测技术可采储量达44.8×108t[1-2],是我国石油资源接替的重要领域。近年来,在松辽盆地、鄂尔多斯盆地、准噶尔盆地、渤海湾盆地等地区相继建立了国家级页岩油勘探开发示范区,预示着中国陆相页岩油资源良好的勘探开发前景[3-12]。松辽盆地中央坳陷区上白垩统青山口组一段泥页岩储层获得高产工业油流,其中古龙凹陷页岩油勘探取得重大战略性突破,新增石油预测地质储量12.68×108t[13]。

在页岩油勘探开发实践中,含油量(包括游离油和束缚油的含量)的准确获取始终是一项重要的问题,HU等[14]综述了目前页岩含油量评价原理、方法及其缺陷,改进的岩石热解方法[15-18]和溶剂抽提与热解结合方法[19-21]是检测页岩含油量的两种主流方法。岩石热解方法是通过一个特定的升温程序检测不同温度区间释放的烃含量,获得游离油、束缚油等数据,确定总含油量,由蒋启贵等[15]提出的多温阶热解方法,结合井场液氮冷冻碎样,目前在中国石化多个油田推广应用。该方法在井场使用能够保留新鲜页岩中多数的轻烃组分,但不管是超低温保存还是液氮冷冻碎样,开放环境下的取样过程仍存在烃类挥发损失[22](尤其是C1—C4),导致游离油含量偏低。另外,该方法350~450 ℃温度区间存在束缚油和干酪根裂解烃的重叠[15],束缚油含量的定量方面存在一定的缺陷。溶剂抽提与热解结合的方法是通过对比抽提前后两次热解数据,确定游离油、束缚油和总含油量。溶剂抽提方法在提取岩石中较重的原油组分时更加有效[23],在束缚油定量方面比热解方法具有优势,抽提与热解结合的方法能够很好地解决束缚油和裂解烃重叠的问题,抽提前后热解S2的差值反映了束缚油含量[19-21]。但是在抽提过程中轻烃组分挥发性很强,页岩油中的轻烃部分损失严重,在计算页岩油资源量时,必须对其进行轻烃恢复,而轻烃校正本就是页岩油资源量评价中最关键的难点。从实验流程来讲,同一块新鲜样品,井场冷冻热解的轻烃损失小于溶剂抽提的轻烃损失,在游离油定量方面,冷冻热解方法比溶剂抽提更具优势。

基于上述分析,本文充分利用岩石热解和溶剂抽提各自在量化岩石中易挥发烃组分和重烃组分方面的优势[23],采用井场密闭条件热释分析与室内溶剂抽提和岩石热解分析相结合的测试技术,定量评价松辽盆地中央坳陷区三肇凹陷青山口组一段页岩游离油、束缚油和总油含量,以期为该地层页岩油勘探提供最新的地质参数,促进页岩油资源量的评价。

1 研究样品

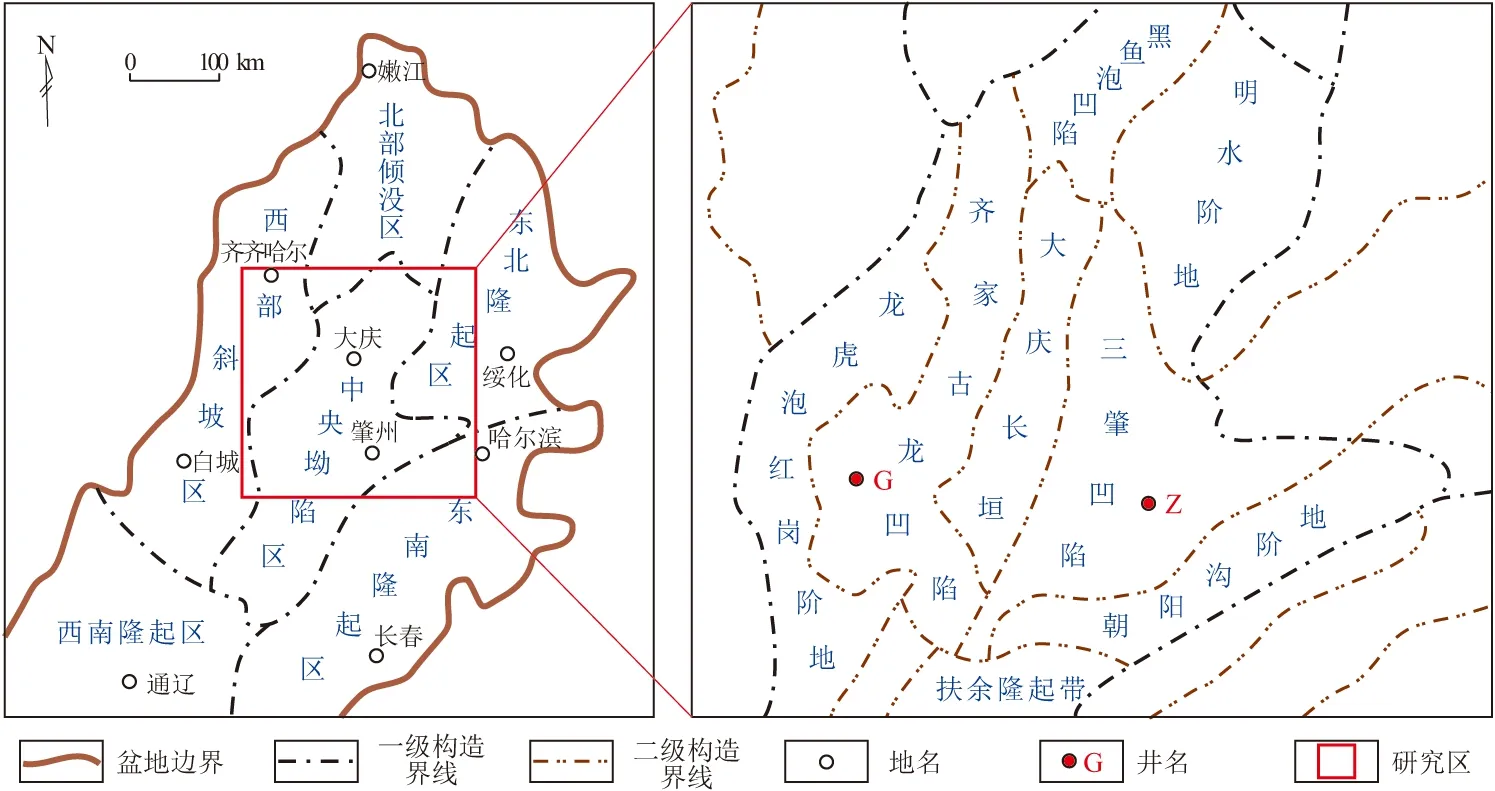

研究样品为来自松辽盆地中央坳陷区三肇凹陷上白垩统青山口组一段(1 972~2 055 m)密闭取心的岩心样品(图1,Z井),岩性为灰黑色富有机质泥页岩,属缺氧条件下的深水湖盆沉积[24]。密闭岩心到达地面立即用液氮冷冻处理4 h,再打开密闭岩心筒采样检测。对上述青山口组一段连续32 m(2 020~2 052 m)的泥页岩层系从浅至深取样28个,开展页岩含油性评价研究。

图1 松辽盆地中央坳陷区构造位置及构造单元划分Fig.1 Tectonic location and units of Central Depression, Songliao Basin

2 实验方法

为了能够较准确地定量岩石中所含有的原油各组分含量,本次研究采用了井场密闭热释和室内溶剂抽提和岩石热解相结合的检测手段,来评价赋存在页岩中的原油组分。密闭热释分析在井场提供一个样品全过程封闭条件,采用程序升温方法快速确定页岩样品小于等于300 ℃的易挥发油组分含量。密闭热释后的样品采用有机溶剂抽提和岩石热解分析比较,确定残留在页岩中的束缚油含量,获得准确的总含油量信息。图2简要概括了本研究完整的实验分析流程。

图2 本文采用的实验分析流程Fig.2 Workflow of the experiments used in this paper

2.1 总有机碳含量

总有机碳(TOC)含量测定按中华人民共和国国家标准《沉积岩中总有机碳的测定:GB/T 19145—2003》执行,称取约0.2 g岩石粉末样品,用稀盐酸去除碳酸盐矿物后,用红外检测器确定样品高温燃烧后释放的CO2量。本文分别对密闭热释样品同深度的岩心样品、热释后样品溶剂抽提前后进行了TOC含量测定。

2.2 密闭热释方法

2.3 溶剂抽提方法

称取约0.7 g密闭热释后的粉末样品盛入透水坩埚,加入适量二氯甲烷(DCM)溶剂后,在DCM溶液中浸泡2 h。取出坩埚,采用溶剂淋滤方式反复冲洗DCM浸泡后的样品,直至淋滤液颜色不变,视为样品中可溶有机质抽提干净。之后,将坩埚放入烘箱中,在80 ℃条件下干燥2 h。干燥后样品进行TOC含量和岩石热解分析。

2.4 岩石热解方法

称取40~100 mg的干燥岩石粉末样品,用岩石热解仪按国家标准《岩石热解分析:GB/T 18602—2012》测定S1、S2和Tmax值。升温程序为:300 ℃恒温3 min检测S1,然后按50 ℃/min升温至600℃恒温1 min检测S2。S2峰最高点对应温度为Tmax,指示有机质裂解最高温度。本文对热释后样品溶剂抽提前后分别进行了岩石热解分析。

3 含油量计算方法

3.1 游离油、残留油和总油

标准岩石热解分析定义300 ℃条件下检测的S1值代表样品游离油含量下限[26]。基于比较岩石热解方法的游离油含量确定方法有两种:(一)JARVIE[19]提出页岩中的游离油含量为样品抽提前S1值与抽提后S1值之差;(二)HAN等[27]认为抽提后S1值主要为抽提溶剂,减去抽提后S1值会造成总油含量低估,因此采用抽提前S1值代表游离油含量。LI等[16]认为抽提后S1值可能是隔离在纳米孔隙中的游离组分,同一样品在不同时间多次重复测试的S1值是不断减小的,反映了纳米孔隙中游离组分的析出是一个缓慢的过程。本文将热释烃和抽提前S1值之和称为游离油。

岩石抽提物质量与抽提前岩石热解S1值的对比实验[27-28]说明热解S2中含有一部分石油,这部分石油主要为高碳数重烃和吸附烃类。高碳数重烃由于沸点较高,吸附烃由于与有机质或矿物的强作用力,两者未能在300 ℃气化挥发出来而残留在S2中,通过有机溶剂抽提可去除S2中残留的石油。因此,本文通过样品抽提前后热解S2对比,确定残留在S2中的石油,将这部分石油统称为残留油,根据谌卓恒等[29]和LI等[30]的定义,残留油相当于吸附/束缚油,在储层条件下不可动。

页岩总油(TOY)即为游离油和束缚油之和:

TOY=RHC+S1-re+(S2-re-S2-ex)

式中:RHC为热释烃含量,mg/g;S1-re和S2-re分别为热释样品抽提前S1和S2值,mg/g;S2-ex为抽提后S2值,mg/g。

3.2 可动油和受限油

可动油是在储层条件下可自由流动的那部分游离油,剩余游离油在储层条件下不可自由流动,称为受限油。谌卓恒等[29]和LI等[30]提出“将OSI值大于100 mg/g(HC/TOC)作为页岩油流动性的一种门槛,即该层段中游离烃与吸附油的比率超过临界饱和状态,这些超出临界饱和门限的油气不受吸附力和纳米孔束缚限制。”临界饱和吸附量等于样品TOC值,单位为mg/g,代表储层条件下流动受限的石油。SANDVIK等[31]在研究烃源岩固体有机质对已生成油气的吸附作用时指出,100 g固体有机物可滞留10 g油,由于有机碳约占有机物的82%[32],本文确定122 mg/g作为页岩油流动性的临界值,计算受限油和可动油含量。

4 结果和讨论

4.1 密闭热释数据

研究样品中气态烃含量平均为7%,轻烃含量平均为21%,C10+烃类含量平均为72%,显示出气态烃和轻烃含量较低的特征。从垂向深度来看,各组分热释烃含量具有双峰特点(图3),2 027~2 039 m和2 043~2 048 m两个深度段页岩热释烃含量较高,平均达到约9 mg/g,其他三个深度段页岩热释烃含量相对较低,上下两个深度段(2 020~2 027 m和2 048~2 051 m)页岩热释烃含量平均约为5 mg/g,中间深度段(2 039~2 043 m)热释烃含量平均约为7 mg/g。

图3 松辽盆地中央坳陷区Z井上白垩统青山口组一段页岩井场密闭热释分析结果Fig.3 Results from sealed release experiments in site of the first member of Upper Cretaceous Qingshankou Formation, well Z, Central Depression, Songliao Basin

4.2 岩石热解数据

井场密闭热释后的样品热解S1值介于0.34~2.40 mg/g,热解S2值介于3.67~30.12 mg/g,平均为16.36 mg/g,说明研究样品具有良好的生烃能力。DCM抽提后的热释样品仍含有0.12~1.16 mg/g的热解S1值,热解S2值介于3.07~20.69 mg/g,平均为11.32 mg/g(表1)。

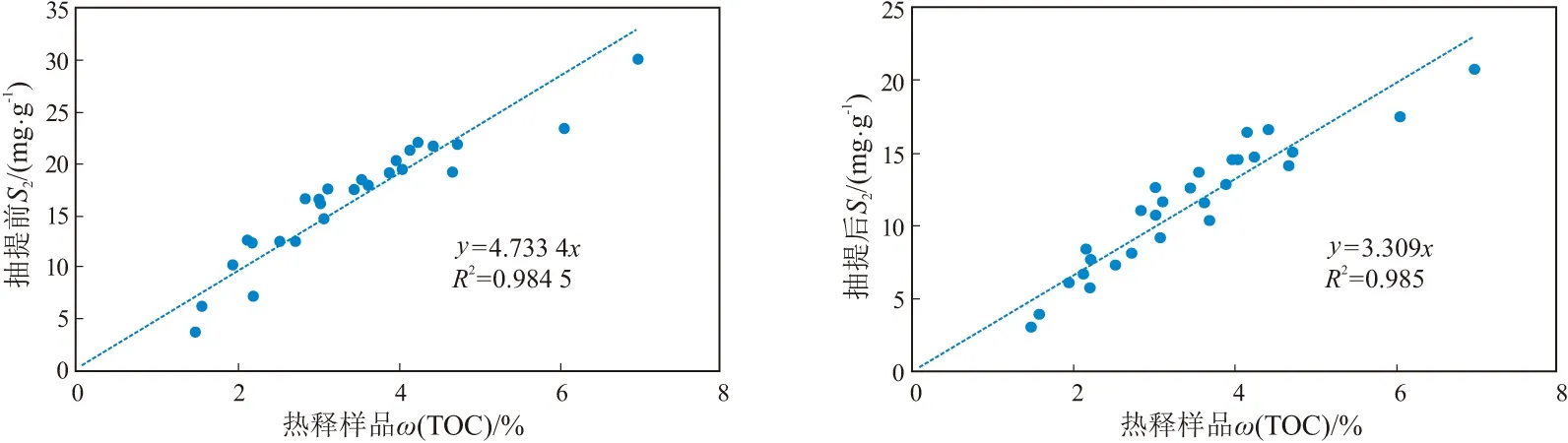

密闭热释样品经DCM抽提后的热解S1值是抽提前S1值的44%,两者具有较好的线性正相关关系(图4)。页岩大孔隙中的游离油受热气化首先挥发分离出来,残留的游离油赋存于较小的纳米孔隙中,由于烃类分子与纳米孔隙壁之间的作用力增强,残留在纳米孔隙中的烃类释放非常缓慢,即使采用有机溶剂抽提也无法获得全部残留的游离油[27]。残留于纳米孔隙中的烃分子扩散速率受孔隙类型、孔径大小和孔隙密度等因素控制[14]。游离油在不同孔隙尺度中的赋存状态暗示储层条件下有一部分游离油是流动受限的。

密闭热释样品DCM抽提前后的热解S2值具有很好的线性正相关关系,相关系数为0.99(图4),抽提样品热解S2值约为未抽提样品热解S2值的53.5%~83.7%,平均70%,表明热解S2中平均含有30%的可溶有机质,这部分可溶有机质主要由沸点高于300 ℃的大分子烃类和被有机质和矿物吸附的烃类所组成[27-28]。

图4 密闭热释样品DCM抽提前后岩石热解参数对比Fig.4 Comparison of Rock-Eval results before and after DCM extraction for samples after sealed release

4.3 热成熟度参数

热解Tmax值是最常用的热成熟度指标之一,但Tmax值受干酪根类型影响,与Ro之间没有单一的相关关系[35]。另外,在非常规油气研究中,常规热解分析S2中所含有的重质油(或束缚油)是最重要的问题,影响所有与S2相关的参数[36],消除重质油对Tmax值的影响是非常必要的。青山口组页岩在溶剂抽提前的热解Tmax值介于437~450 ℃,平均值443.7 ℃,抽提后的Tmax值介于440~453 ℃,平均值448.1 ℃,抽提样品Tmax值较未抽提样品Tmax值平均高4.4 ℃(表1),同样现象存在于美国的Bakken页岩[19]和Barnett页岩[27]。

研究地区青山口组页岩有机溶剂抽提前后的热解Tmax值与ZHANG等[37]的实验结果相似,而他们实测的镜质体反射率不超过1.0%,可能存在严重的Ro抑制[38]。S2中含有大量可溶有机质,会导致Tmax值严重向低值偏移[39],去除可溶有机质的样品能够提供更加准确的S2值及更具代表性的Tmax值[26]。根据ESPITALIE的转换公式[38],Ⅰ型干酪根Tmax=443.7 ℃对应的等效镜质体反射率(Req)约为0.74%,而Tmax=448.1 ℃对应的Req约为1.15%。另外,产率指数PI[PI=游离油/(游离油+S2-ex)]范围为0.28~0.67,平均0.45(若考虑排烃,该值是低估的)。Tmax与产率指数均指示研究区青山口组页岩正处于大量生油阶段。

4.4 有机碳含量

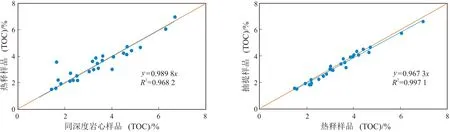

本文对热释样品同深度岩心样品、热释样品抽提前后均测定了TOC含量,分别为同深度岩心样品、热释样品和抽提样品的TOC值(表1)。同深度岩心样品TOC与热释样品TOC、抽提样品TOC与热释样品TOC之间均存在良好的线性相关性(图5)。热释样品TOC值是同深度岩心样品TOC值的0.99倍,个别样品可能受到非均质性的影响,TOC值偏离趋势线。抽提样品TOC值是热释样品TOC值的0.97倍,说明样品中存在的次生有机质(已生成油气)中的碳含量对TOC的影响很小,有机碳主要来源于样品中的不可溶有机质。

图5 不同样品的TOC含量对比Fig.5 Relationships of TOC values for different samples

热释样品抽提前后热解S2值与TOC含量之间具有很好的线性相关性,相关系数达0.98(图6)。有机溶剂抽提分离出S2中的残留油,使得S2与TOC线性方程的斜率由4.7减小为3.3,即有机溶剂抽提使得研究样品的平均氢指数由473 mg/g降低至330 mg/g。由于本文采用的烃含量检测方法获得了赋存于原始地层中的所有烃类物质,据平均产率指数推算初始氢指数平均值为600 mg/g。以平均TOC含量3.40%(表1)推算初始TOC含量平均值约为5.71%[40]。

图6 热释样品抽提前后S2值与TOC含量之间的关系Fig.6 Relationships between S2 and TOC for sealed-released samples before and after DCM extraction

4.5 含油性特征

根据上文计算公式,三肇凹陷Z井青山口组一段页岩游离油含量介于3.41~13.63 mg/g,平均值为8.70 mg/g;束缚油含量介于0.60~9.43 mg/g,平均值为5.04 mg/g;总油含量介于4.00~19.49 mg/g,平均值为13.74 mg/g(表1)。游离油含量约为总油含量的63%,束缚油含量约为总油含量的37%。该井青一段总油含量与齐家—古龙凹陷松科1井南孔青一段氯仿沥青“A”(6.7~14.4 mg/g)相当,但平均值总体高于氯仿沥青“A”(平均值9.6 mg/g[33]),体现了良好的页岩油勘探潜力。

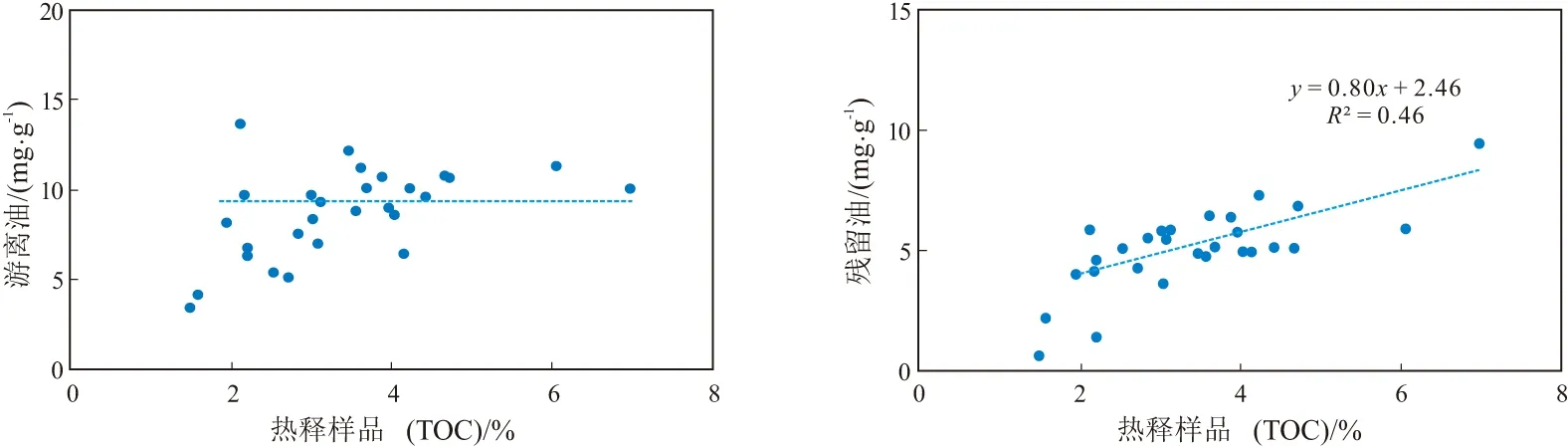

TOC含量2%~7%的范围内,游离油含量没有明显增大或减小,而是大概围绕平均值波动(图7)。在岩相、储集空间和生烃量等条件的配置下,高TOC含量的致密泥岩生成超过其储集能力的油气,会向其邻近低TOC含量的粉砂质泥岩充注,游离油由于组分更轻,黏度更低,更易发生运移,从而模糊了游离油与TOC含量之间的相关关系。残留油与TOC含量之间的相关性较好(图7),当TOC大于2%时,残留油含量随TOC含量增大而增大,表明残留油与TOC含量紧密联系;当TOC小于2%时,数据偏离TOC大于2%时的变化趋势,暗示采用等价TOC含量校正系数计算吸附油和总油含量的方法[41]存在一定的风险。

图7 游离油和残留油与TOC含量之间的关系Fig.7 Relationships between free/adsorbed oil contents and TOC

根据三肇凹陷Z井青山口组一段页岩TOC含量及页岩油流动性门限(122 mg/g)计算,研究层段页岩受限油含量介于1.81~8.49 mg/g,平均值为4.15 mg/g(表1)。可动油含量等于游离油含量减去受限油含量,因此页岩可动油含量介于1.36~11.05 mg/g,平均值为4.55 mg/g(表1),约占游离油含量的53%,占总含油量的1/3。可动油、受限油和束缚油含量的比例约为1∶1∶1,其中2 028~2 050 m层段页岩可动油含量较高,介于3.69~11.05 mg/g,平均值为5.46 mg/g(图8),每立方米单位体积岩石中含有12 kg可动油(假设页岩密度2 200 kg/m3),揭示三肇凹陷青山口组一段具有良好的页岩可动油资源潜力。

图8 松辽盆地中央坳陷区Z井上白垩统青山口组一段页岩可动油、受限油和束缚油含量特征Fig.8 Characteristics of free, restricted, and adsorbed oil contents of the first member of Upper Cretaceous Qingshankou Formation, well Z, Central Depression, Songliao Basin

值得注意的是,该研究区域尚未开展页岩油开发,缺乏大量页岩油生产统计数据,页岩油可动性门限值缺乏实践依据。大多数学者[42-43]参考北美页岩油生产统计数据,以100 mg/g作为页岩油可动性门限,黄振凯等[44]认为鄂尔多斯盆地长7段页岩油可动门限为70 mg/g。针对未有页岩油生产实践的三肇凹陷青一段页岩,本次采用了较为严苛的页岩油可动性门限,所获得的页岩可动油资源量很可能受到低估,需要在今后生产实践中不断修正该地区页岩油可动性门限,重新评估青一段页岩可动油资源量。

5 结论

基于井场密闭热释分析与室内溶剂抽提及岩石热解分析相结合的测试技术,三肇凹陷青山口组一段页岩游离油含量平均值为8.70 mg/g,束缚油含量平均值为5.04 mg/g,总油含量平均值为13.74 mg/g,游离油含量约为总油含量的63%,束缚油含量约为总油含量的37%。Tmax平均值为448 ℃,产率指数平均值为0.45,推测等效镜质体反射率约为1.15%,揭示三肇凹陷青山口组一段页岩处于大量生油时期。

三肇凹陷青山口组一段页岩受限油含量介于1.81~8.49 mg/g,平均为4.15 mg/g,可动油含量介于1.36~11.05 mg/g,平均为4.55 mg/g。可动油、受限油和吸附油三者含量比值约为1∶1∶1。青一段2 028~2 050 m层段页岩可动油含量较高,介于3.69~11.05 mg/g,平均值为5.46 mg/g,每立方米单位体积岩石中含有12 kg页岩油,揭示三肇凹陷青山口组一段具有良好的页岩可动油资源潜力。