丁丙诺啡在疼痛治疗中的应用 *

2023-02-14樊碧发刘丽宏李甜甜覃旺军

魏 斐 樊碧发 刘丽宏 李甜甜 覃旺军△

(中日友好医院1 药学部;3 疼痛科,北京 100029;2 江西省肿瘤医院药剂科,南昌 330000;4 云南省红河州第三人民医院药学部,个旧 661000)

2018 年世界卫生组织 (World Health Organization,WHO) 在国际疾病分类第十一次修订中 (International Classification of Diseases 11th Revision, ICD-11)首次将慢性疼痛作为疾病列入分类[1]。截至2016 年,调查显示中国慢性疼痛的发病率超过30%[2]。然而,随着人口老龄化问题的日益严重,慢性疼痛的病人在不断地增加[3]。根据WHO 提出的三阶梯镇痛原则,阿片类药物在各种慢性疼痛中多有应用。研究表明阿片类药物用于治疗慢性疼痛是有效果的,然而长期使用会导致阿片耐受和痛觉过敏,此外还可能产生身体依赖和药物滥用的情况[4,5],因此根据病人的情况选择适宜的阿片类药物极其重要。

丁丙诺啡为μ 阿片受体部分激动剂,1966 年被化学家约翰·刘易斯 (John Lewis) 发现,其选择性地保留吗啡所需的镇痛作用,同时还限制了呼吸抑制、致欣快感等不良反应发生[6]。自1978 年丁丙诺啡被应用于临床,最初主要用于阿片药物戒断治疗。近些年,由于药理作用的深入研究及剂型的研发,丁丙诺啡在疼痛治疗中应用的越来越广泛[7]。阿片类药物使用障碍 (opioid use disorder, OUD) 的慢性疼痛病人转换成丁丙诺啡,不仅可以稳定阿片类药物的使用,同时还可以缓解疼痛[8]。根据WHO 的统计数据,全球有2700 万OUD 病人需要治疗[9],然而,常因急性戒断反应而导致治疗失败,因此合适的转换方法对治疗的成功率具有重要意义。本文就丁丙诺啡与μ 阿片受体完全激动剂转换的方法进行总结,以期为临床合理用药提供参考。

一、丁丙诺啡的化学结构与药理作用

丁丙诺啡是从罂粟中提取的阿片类生物碱蒂巴因的半合成衍生物,是一具有多个手性中心的疏水分子结构,化学结构中除含有吗啡骨架外还有其特异的环丙甲基基团[10]。丁丙诺啡特殊的化学结构使其对μ 阿片受体表现出高亲和力、低解离度的部分激动作用,此外对δ 和κ 阿片受体具有高亲和力的拮抗作用,与孤啡肽受体 (nociceptin opioid receptor,NOP) 表现出低亲和力激动作用。丁丙诺啡通过对μ阿片受体上特定氨基酸的磷酸化来改变信号传导,提供镇痛作用。对μ 阿片受体的部分激动作用限制β 阻滞素的募集,β 阻滞素募集与呼吸抑制、便秘和滥用等不良反应的发生相关[10,11]。丁丙诺啡对δ和κ 阿片受体的拮抗作用可减少便秘、呼吸抑制、烦躁不安和药物滥用的发生,对NOP 的激动作用有助于中枢镇痛,并能限制药物滥用和耐受[10,12]。

二、丁丙诺啡的剂型与药代动力学

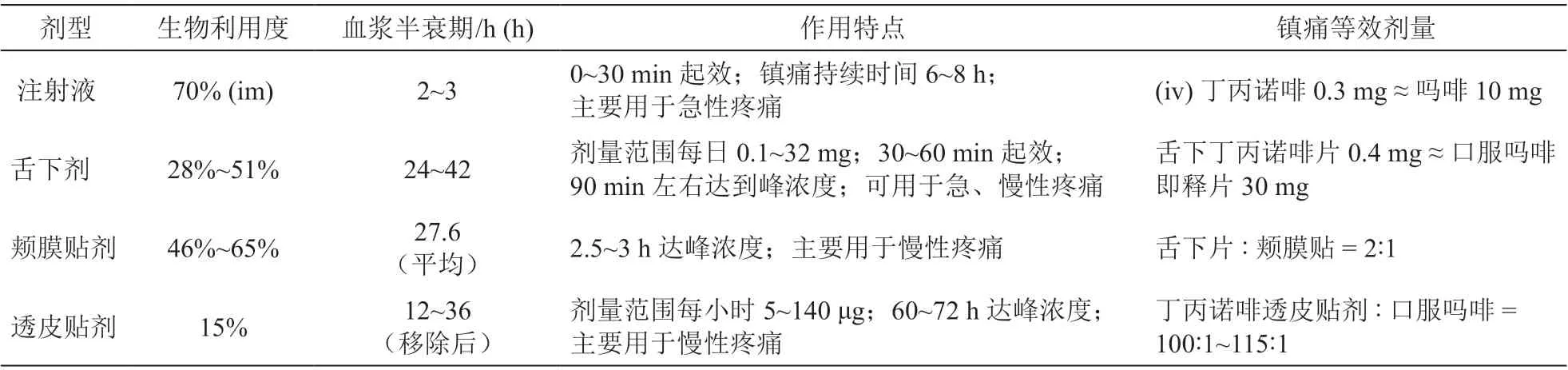

丁丙诺啡是一种脂溶性分子药物,水溶性极低,蛋白结合率为96%,在体内表观分布容积大,可分布于各组织中,包括在大脑中也有良好的分布。丁丙诺啡给药后少部分经肝细胞色素P450 (CYP450)酶系(如CYP3A4)代谢为去甲丁丙诺啡,在人体一般不超过10%。去甲丁丙诺啡是一种强μ 阿片受体完全激动剂,不易透过血屏障。丁丙诺啡和去甲丁丙诺啡葡萄糖醛酸化后主要从胆汁排泄出体外,只有少部分经肾脏排泄,原形经粪便排泄[13,14]。丁丙诺啡及其代谢物在体内有肝肠再循环过程,给药时间、剂量及途径的不同,药物在体内血药浓度半衰期 (t1/2) 会有所不同。丁丙诺啡口服首过效应大,不同给药方式的生物利用度也有差异。现在用于镇痛的剂型有注射剂、舌下片剂和膜剂、颊膜贴剂、透皮贴剂。本文列举了丁丙诺啡的各种剂型在疼痛治疗中的作用特点(见表1)。

表1 不同剂型丁丙诺啡的药动学特点

在中国,丁丙诺啡注射液属于一类精神药品,舌下片剂和透皮贴剂属于二类精神药品。透皮贴剂的耐受性优于舌下片剂,主要的不良反应为头痛、头晕、嗜睡、便秘、恶心、呕吐等阿片类药物常见的不适症状及局部的红斑和瘙痒[15]。透皮贴剂在临床上被广泛用于各种疼痛,在WHO 三阶梯镇痛药物中属于第二梯队。21 世纪初丁丙诺啡透皮贴剂高剂量(35、52.5 和70 μg/h)在欧洲多地被批准用于中至重度癌痛,一贴可连用3 天。随后在2010 年美国FDA 批准低剂量(5、10 和20 μg/h)透皮贴剂用于慢性疼痛,一贴连用7 天。透皮贴剂可在给药后12 h 内达到有效镇痛浓度,3 天左右达到稳态血药浓度。在慢性疼痛的实践指南中,丁丙诺啡透皮贴剂被认为可以成为其他阿片类药物的替代品[16]。最近研究认为使用透皮贴剂联合短效镇痛药物治疗急性疼痛效果也较好[17]。

三、丁丙诺啡用于疼痛治疗的有效性和安全性

由于对μ 阿片受体部分激动作用,丁丙诺啡的镇痛作用曾被认为具有封顶效应。然而临床实验结果表明,丁丙诺啡在较大剂量范围内没有出现镇痛的封顶效应,其镇痛作用效果与μ 阿片受体完全激动剂(如吗啡、芬太尼和羟考酮)相同,甚至更强[18]。在51 例接受腹部大手术病人中,静脉注射0.3 mg丁丙诺啡比10 mg 吗啡镇痛效果更强;一项涉及258 例癌性疼痛的多重比较研究中,发现丁丙诺啡透皮给药与芬太尼透皮、吗啡或羟考酮口服给药具有相同的镇痛效果;在一项针对128 例术后和8 例慢性癌症疼痛病人的双盲研究中,舌下丁丙诺啡片0.8 mg产生的镇痛水平与吗啡8 mg 肌注相似,但小于16 mg吗啡肌注;40 例骨科手术重度疼痛病人硬膜外吗啡4 mg 与丁丙诺啡 0.3 mg 镇痛效果差异无统计学意义。在不同给药方式的情况下,丁丙诺啡镇痛强度是吗啡的25~115 倍,镇痛作用没有上限[10,19]。

丁丙诺啡对阿片受体的独特作用使其呼吸抑制有封顶作用,恶心、呕吐、便秘、药物依赖性等不良反应较μ 阿片受体完全激动剂要小。接受其他阿片类药物治疗的病人中有1%~11%出现呼吸抑制,这在老年人、肥胖者、患有睡眠呼吸暂停或神经肌肉疾病的个体中更为明显[14]。在一项小型研究中,丁丙诺啡颊膜贴剂在300、600 或 900 μg 的剂量给药后,不会对受试者的每分钟通气量产生影响,而口服羟考酮 30 mg 和60 mg 后显著降低受试者的每分钟通气量,且在恶心、呕吐、瘙痒等症状上,口服60 mg 羟考酮显著发生[20]。在药品上市后的研究中发现,使用丁丙诺啡透皮贴剂的13,179 名病人中只有1 例(0.01%)经历过呼吸抑制,比在芬太尼透皮贴剂的研究中观察到的要少近80 倍;静脉注射丁丙诺啡可能会导致呼吸抑制,可能与其少量代谢物去甲丁丙诺啡有关,但研究表明,其具有天花板效应[19]。因此在丁丙诺啡联合CYP3A4 强诱导剂(如卡马西平、苯巴比妥、利福平等)时,需要警惕它可能增加呼吸抑制的风险。丁丙诺啡与镇静药物(如苯二氮䓬类药物或乙醇)联合使用可产生呼吸抑制等不利影响,建议丁丙诺啡应谨慎与中枢神经系统抑制剂联用[14,19]。

四、丁丙诺啡在特殊人群中的应用

1. 免疫抑制病人

与其他阿片类药物(如吗啡、芬太尼)不同,动物试验表明丁丙诺啡不会降低自然杀伤细胞的功能,不会增加皮质醇、降低促肾上腺皮质激素、改变去甲肾上腺素或5-羟色胺的水平,因此不会产生免疫抑制作用,且不会增加感染和肿瘤转移的风险[21]。所以当艾滋病等免疫缺陷疾病、移植抗排异或免疫力低下病人需要阿片类药物镇痛治疗时,丁丙诺啡会比其他阿片类药物更具优势。

2. 肾功能不全及老年病人

丁丙诺啡经肾脏排泄很少,主要是通过肝肠循环胆汁排泄,肾功能不全对其代谢影响不大。虽然丁丙诺啡及其代谢产物去甲丁丙诺啡是CYP2D6 和CYP3A4 的抑制剂,然而在治疗浓度下,它们不会与经肝P450 代谢的其他药物发生重要的药物相互作用,抑制CYP3A4 的药物对丁丙诺啡的代谢影响不是很显著[14,22]。丁丙诺啡在老年、慢性肾功能不全的病人中,比吗啡、羟考酮等其他阿片类药物具有更高的安全阈值,一般无需调整剂量[23]。随着年龄增加肾功能会逐渐衰退,且老年人合并疾病较多,常会同时服用多种药品。因此,在肾功能不全或老年病人中使用丁丙诺啡镇痛比其他阿片类药物会更安全。丁丙诺啡透皮贴剂被认为是老年病人的一线阿片类药物。

3. 阿片类药物使用障碍病人

丁丙诺啡对μ 阿片受体具有非常高的亲和力以及低解离度,可以延长它的镇痛时间和戒断反应发生的时间,不易引起呼吸抑制,更少产生欣快感,这些特点使其可以用于阿片戒断的治疗[10,24]。丁丙诺啡可能通过激活NOP、拮抗κ 阿片受体及其他途径产生镇痛,可使其耐受性出现比吗啡晚。与美沙酮相比,丁丙诺啡出现QT 间期延长的情况更少见[13,14]。一项荟萃分析显示使用丁丙诺啡对于阿片类药物使用障碍的慢性疼痛病人是有益的[25]。

五、丁丙诺啡与其他阿片类药物的合用及转换

1.丁丙诺啡与其他阿片类药物的联合使用

虽然丁丙诺啡对μ 阿片受体的亲和力非常高,但与其结合的μ 阿片受体数量一般只占总数的5%~10%,即使在高剂量下仍有部分μ 阿片受体未与之结合[7,26]。丁丙诺啡通过激动脊髓背角的μ 阿片受体产生镇痛作用,在中枢的镇痛作用并非主要通过激动μ 受体介导的,其在中枢的t1/2为155 分钟,受体解离时间为8.8 分钟[26]。因此丁丙诺啡联合其他阿片类药物镇痛是可行的。在腹部手术的术后镇痛随机双盲实验中观察到,丁丙诺啡联合吗啡镇痛作用与单用吗啡相比可以产生同等镇痛效果,解救爆发痛的吗啡剂量更少,且不良反应未增加[27]。丁丙诺啡与其他阿片类药物(吗啡、曲马多)联合使用,已证明具有可加性,在一项丁丙诺啡与羟考酮或氢吗啡酮的联合研究报告中显示了镇痛超叠加效果[14]。

2.丁丙诺啡轮换为μ 阿片受体完全激动剂

丁丙诺啡为μ 阿片受体高亲和力部分激动剂,与μ 阿片受体结合数量有限,且在中枢与受体解离快,所以认为从丁丙诺啡转换为μ 阿片受体完全激动剂是安全、有效的。在临床术后镇痛的实践中发现,既往使用丁丙诺啡的病人,术后使用芬太尼、吗啡或氢吗啡酮镇痛都取得了较好疗效,未增加病人的不良反应[28]。

3. μ 阿片受体完全激动剂轮换为丁丙诺啡

丁丙诺啡对μ 受体的高亲和力和低解离性,可与其他阿片类药物竞争性的结合μ 阿片受体,使得已经接受高剂量μ 阿片受体完全激动剂的病人在轮换或加用丁丙诺啡时可能会诱发戒断反应[26]。出现戒断反应可能与以下因素有关:①丁丙诺啡的剂量;②停止μ 阿片受体完全激动剂和开始丁丙诺啡的间隔时间;③病人累积的身体依赖;④转换前μ 阿片受体完全激动剂的使用剂量,如果病人接受口服吗啡≤60 mg/d 或美沙酮≤30 mg/d,则不太可能发生戒断反应。为避免严重戒断反应带来的不良后果,需要采取合适的方法进行转换,但目前没有完全统一的标准转换滴定方法。转换方法多为个案,可归纳为“诱导戒断转换滴定”和“微剂量诱导转换滴定”两类。

(1)诱导戒断转换滴定:这是阿片类药物使用障碍病人治疗时常用的转换方法。此方法要求先停用所有其他阿片类药物,等待符合一定的标准之后再开始使用丁丙诺啡。标准包括:①病人出现轻中度阿片类药物戒断症状;②临床阿片药物戒断量表(clinical opiate withdrawal scale, COWS)评分≥13;③距离短效阿片类药物(如吗啡)停药超过6~12 h,距离长效阿片类药物(如美沙酮)停药超过24~72 h[29]。丁丙诺啡的诱导剂量从2~4 mg 的舌下给药开始,1~2 h 后观察病人的戒断症状和疼痛评分来决定是否需要继续给药。一般以2~4 mg 剂量进行滴定,如果病人经历高等级的疼痛或戒断症状控制不足,也可以6 mg 或8 mg 剂量进行滴定。第2天开始定时给药,将第1 天的丁丙诺啡总量分3 次给药作为背景用量继续滴定[30,31],直至达到满意的镇痛效果。这种滴定方法一般在3~7 天内可以完成,丁丙诺啡的使用量一般不超过每日16 mg,特殊情况也有使用到每日32 mg 的。

(2)微剂量诱导转换滴定:这种方案是在病人使用完全激动剂时,就开始频繁地给予低剂量(如每日0.2~2 mg)丁丙诺啡舌下片或5~20 μg/h 的丁丙诺啡透皮贴剂,然后逐渐停用μ 阿片受体完全激动剂,同时滴定丁丙诺啡的剂量,直至滴定到疼痛控制满意[9]。大量使用μ 阿片受体完全激动剂的病人如果使用大剂量的丁丙诺啡可能会出现严重的戒断反应,频繁给予低剂量丁丙诺啡可避免戒断反应的发生。对于一些生理依赖程度高、不处于早期戒断或疼痛控制不佳的病人,使用“诱导戒断滴定”的方法可能会导致转换失败[32]。此种情况,使用微剂量诱导转换的成功率会增加。现有报道的“微剂量诱导转换”方案可以分为:单用舌下制剂转换滴定、单用透皮贴剂转换滴定和透皮贴剂和舌下制剂联合转换滴定3 种。

①单用舌下制剂转换滴定:这种方法是在开始转换的第1 天,丁丙诺啡从0.2 mg~1 mg 初始剂量频繁舌下给药,此时μ 阿片受体完全激动剂仍正常使用,若为长效的μ 阿片受体完全激动剂可以先换成短效的(如氢吗啡酮或吗啡等);第2 天开始逐步增加丁丙诺啡舌下给药用量,同时μ 阿片受体完全激动剂应逐步减量直至停用。一般在4~8 天可以成功完成转换,使用长效制剂(如美沙酮或μ 阿片受体完全激动剂)用量较大的病人转换滴定时间会延长。此种转换方法成功的报道中丁丙诺啡舌下给药滴定的最终剂量多在每日8~16 mg[32~34]。

②单用透皮贴剂转换滴定:这种方法是先将病人使用的μ 阿片受体完全激动剂按镇痛效价换算成丁丙诺啡透皮贴剂的剂量。然后停用μ 阿片受体完全激动剂,同时开始给病人使用一定剂量比例的丁丙诺啡透皮贴剂,出现爆发痛或戒断反应时用μ 阿片受体完全激动剂(如吗啡)解救,每周评估镇痛情况以及解救用药剂量来决定下周丁丙诺啡透皮贴剂的用量。这种滴定的时间会相对较长,所以报道的较少。有报道将16 例使用75 μg/h 芬太尼透皮贴剂治疗难治性疼痛病人,经过4 周左右时间转换成丁丙诺啡透皮贴剂。第1 天停用芬太尼透皮贴剂,同时给予50%等效镇痛强度的丁丙诺啡透皮贴剂作为背景剂量,用20 mg 吗啡口服片解救爆发痛,每周评估1 次滴定情况,丁丙诺啡透皮贴剂滴定的有效治疗平均用量在每小时52.5 μg[35]。

③透皮贴剂和舌下制剂联合转换滴定:这种方法是在开始转换的第1 天先使用丁丙诺啡透皮贴剂,透皮贴剂的使用持续时间是1~7 天,使用剂量为每小时5~20 μg。第2 天开始丁丙诺啡舌下片按时给药,初始剂量为0.5~4 mg,之后每日逐渐增加丁丙诺啡舌下给药的剂量,同时每日减少μ 阿片受体完全激动剂的用量,直至完全停用。病人在转换中戒断反应轻,报道中未见因戒断反应终止转换的,在5~7 天内可以成功完成转换滴定,丁丙诺啡舌下给药滴定的最大剂量为每日32 mg[36~38]。

六、小结

诸多报道表明对于长期使用阿片类药物治疗慢性疼痛的病人,丁丙诺啡较其他阿片类药物更有优势,即使对已使用μ 阿片受体完全激动剂疼痛控制不佳或不耐受的病人,转换成丁丙诺啡后仍然能获益[14,19,26]。对于已使用μ 阿片受体完全激动转换成丁丙诺啡的病人,报道的方法虽有多种,采用“微剂量诱导滴定转换”方法时病人的接受度和耐受性更好,转换过程也比较便捷,无需医护人员反复对病人进行戒断评价。但不足的是目前还没有标准的滴定起始剂量和加量频率,期待未来在这些方面能有更多的研究报道。

利益冲突声明:作者声明本文无利益冲突。