自媒体对大学生群体购买保险行为影响分析

2023-02-13周林毅陈晓锋

周林毅, 陈晓锋

(武夷学院 商学院, 福建 武夷山 354300)

金融机构应当履行“适当性义务”。一是金融机构应以投资者能够理解的方式说明产品,向投资者充分揭示风险,保护消费者合法权益;二是应当遵循风险匹配原则,禁止误导客户购买与其风险承受能力不相符的金融产品。而且消费者在获取金融产品信息的这一环节常常在抖音、小红书等平台搜索资讯,导致金融机构在准确教育消费者认识产品方面有所缺失,但针对具备较为专业的金融商品诱导购买行为,似乎监管力度仍待加强。

在互联网+保险的体系中,消费者特征包括认为保险相较于其他金融产品更为复杂,消费者在追求互联网平台相对便利的同时具有缺少一定金融基础知识、风险防范意识较弱、高估自身能力等特征。其中风险耐受力相对较小、购买习惯较不谨慎两个特征,也是埋下消费纠纷的主要因素[1]。再加上智能支付等工具的运用,场景化的营销可能使得消费者更加不谨慎地购买保险商品[2-3]。

消费者的排斥影响购买也是过去文献讨论的重点。学者们常采用公用统计数据讨论农村金融排斥问题[4-5],消费者会因为自己的认知而拒绝金融产品。然而在数据上漠视金融投资者的风险承受能力,没有综合分析、比较分析地区之间的差别,研究过程中也较少体现银行、证券、保险的业务经营范围差异,保险行业在供需两端的真实状况无法较好反映,至于保险实际用户的保险需求更没有准确的描述。通过采用问卷方式调查互联网+保险排斥的文献研究显示,消费者会因为互联网+场景而放弃排斥的效果[6]。

电视媒体时代,媒体有充分权利掌控其载体的广告内容,消费者只有厌恶与喜欢两种选择[7],广告效果也会出现在广告厌恶与喜爱的比例上呈现,直到自媒体的出现,打破电视媒体时代,消费者被动接受内容的情况,演变至今媒体在消费的流程中,从推介的中间角色,演变成消费者可以在自媒体平台上直接购买商品。消费者是否成交可能取决于自媒体所带来的氛围,消费者的注意力有可能完全不在产品本身,特征情况下,不谨慎的购买商品极容易导致消费纠纷。

因此,本文研究受自媒体影响消费者购买保险的行为,并且说明目前监管制度待补足之处。由于大学生对于专业知识正在学习阶段,极度容易受到媒体影响,将研究样本锁定在大学生群体,研究媒体影响大学生购买互联网+媒体+保险行为。

1 自媒体销售保险的问题分析

1.1 平台资质问题

互联网资质是从事相对应的互联网业务所需要办理的许可证书。互联网业务指提供信息服务的人把自己或是他人创作的作品通过筛选和编辑修改,登录在互联网上的公共平台以及客户端,来供公众阅读、浏览下载等网上传播行为。

短视频App的火热打响了短视频商业资本市场竞争,企业蜂拥而入短视频平台,更甚者直接开发短视频App,通过苹果及安卓应用市场短视频App上架成功,正是因为短视频App野蛮生长,行业秩序发展混乱,迫使监管部门发布行业规范法规。

互联网+自媒体+保险的乱象具体表现在以下几个方面:①销售误导,包括欺骗保险消费者、投保告知不充分、隐瞒承保信息等问题。如夸大宣传、描述与合同条款约定不符、混淆模糊保险责任与界限,未披露合作机构信息,欺骗保险消费者。②强制搭售和诱导销售。包括强制搭售、诱导销售、套路续费等问题。如打开短视频App,刷到各式各样的保险营销广告,免费领取保障是最常见的套路。部分消费者一开始被广告吸引,填写了个人信息后,就被引导到另外的页面,继续推销其他保险产品,或者通过“限售、限时、限量”等方式诱导消费者购买保险。③相关业务不合规,违反审慎经营原则。包括无证经营、扩大经营范围、虚报费用、 管理松散等问题。如报备的保险条款费率未严格执行,互联网平台未取得保险业务的经营许可但从事保险销售活动,开展业务中向消费者给予合同约定以外的利益。④用户信息不安全。包括违规收集用户信息、信息安全隐患等问题。如未遵循合法正当的原则收集处理及使用个人信息,威胁用户信息管理安全,用户信息存在被非法利用的风险。

1.2 录制与主持视频节目人员没有资质

银保监会对于保险相关从业人员的要求需要持证上岗。从事保险业务的保险相关从业人员,应该持有资格证或展业证其中之一,即“保险销售人员执业证书”或“保险销售人员展业证书”。对于没有持证的保险销售人员,客户可以拒绝面见,银保监会可以进行查处。目前的互联网+媒体+保险平台解说的主持人并未在视频中显露“保险销售人员执业证书字号”或“保险销售人员展业证书字号”,因此无法确定在媒体中讲解保险者是具有资质的从业人员。

1.3 保险商业模式过程监管细致度需再增强

1.3.1 内容监管效果待改善

互联网+媒体+保险平台销售保险商品的流程监管效果仅限于国家新闻出版广电总局等非金融监管机关,金融监管机关对于在自媒体销售保险商品的流程监管效果应该公布给大众,使得大众有警觉心态,谨慎购买商品。然而在大众没有警觉的心态下,平台在利益的驱使下,播出内容对保险价值夸大虚假宣传,诱使投保人对关键信息进行瞒报。有些保险自媒体为了提高自身业务体量,赚取高额回报,对营销信息进行“修饰”,恶意发布带有诱导性的虚假信息。甚至有些平台在推广时声称“我们这款保险啥都保”“健康告知不用管,过两年都能赔”,这往往导致投保人违背如实告知条款,带病投保、恶意骗保的行为让保险公司在理赔过程中难处理,造成经济和信誉损失,也让投保人对保险公司丧失信心,带来负面影响。

1.3.2 监管机关职权待明确

金融监管机关过多,部门岗位职责设置交叉、重叠和空白,导致职责不清。分权或授权体系不清晰或者责权不对等,导致岗位间推诿扯皮。如国家版权局、信息产业部在2005年5月30日实施的《互联网著作权行政保护办法》第三条:“各级著作权行政管理部门依照法律、行政法规和本办法对互联网信息服务活动中的信息网络传播权实施行政保护。国务院信息产业主管部门和各省、自治区、直辖市电信管理机构依法配合相关工作。”虽然表述上涉及多个机构共同管理,但每个机构的具体监管职责界定并不明确。

1.3.3 泄露个人隐私信息

投保人的隐私泄露可能成为常见的市场乱象。为了提高营销信息的真实度和可信度,有些自媒体在保险销售过程中,用投保人购买保险的行为作为促成案例,由主持人口述进行宣传,虽然字幕可能已经用“*”加密,但是有可能已经在未经当事人允许下,擅自公布他人隐私,导致消费纠纷。

1.4 没有保险公司授权推广

在现行的自媒体制作播放情况下,自媒体宣传并未受到保险公司认可,也没有授权,因此产生消费者纠纷与虚假购买链接乱发的问题,再加上前述没有资质表述,消费者极度容易跌入陷阱。

2 互联网+媒体+保险的消费者特征与行为

2.1 互联网+保险的消费者特征与行为文献综述

过去研究的文献谈到互联网保险消费者特征问题,围绕如何监管消费者道德危险问题[8-10],以及强化互联网保险平台的明确说明义务,并且适度提醒消费者谨慎购买理性消费[11]。互联网+保险消费者特征的文献指出网站访问速度、服务有用性、知识能力、媒体宣传、信息安全等会影响消费者投保意愿[12],而以大学生族群购买互联网保险为研究对象显示大学生投保人比较害怕花时间判断平台信息,此点会直接影响其购买意愿[13]。

在过去研究保险商品购买行为文献中,最常探讨公司的信用品牌与购买问题[14],研究指出在考虑保险周期性购买情况下,投保人对签约保险商品牌信用预期的调整在投保人做出续约决策时起到作用。然而,文献也指出消费者完全了解商品与在理性预期的情况下,可以准确判断购买以及续约决策。但事实上,随着智能支付工具与抖音、小红书等自媒体的普及所带来的方便性,与消费者本身对产品的轻忽等,将导致合成谬误的情况发生[15-16],消费者不能够准确执行购买以及续约决策所产生的纠纷正笼罩在保险公司与客户之间,且大学生可能仅为信息的接收者,不具备判断或有耐心判断的特征,如果产生理赔纠纷,将导致行业形象受损。

2.2 理论模型

已有文献说明保险市场具备信息不对称条件[17],较安全的投保人会因为分担较危险的人的保险费,在下一期不再续约。另外,有文献将不对称条件加入了不确定风险模型中[18],并且拓展研究有关互联网+金融保险诸多议题,包括投保人风险认知、消费者购买保险渠道选择、线上购买保险消费者特征等。延续不确定风险模型假设投保人损失金额为A,损失发生的概率为p(A),I为保险费。

若没有意外发生,则投保条件较优质的投保大学生财富为WH,投保条件较缺乏的投保大学生财富WL,投保后投保条件较优质的投保大学生的财富为WH-I,投保条件较缺乏的投保大学生的投保后财富为WL-I,在WH>WL条件下,U(WH-I)>U(WL-I),表示投保条件较优质的投保大学生在没有发生损失时,效用高于投保条件较缺乏的投保大学生。禀赋包括所得与过去经验。

假设大学生使用互联网工具的保险投保人对于了解产品有自我排斥的差异情况,自我排斥程度差异受到自媒体气氛场景(e)的影响,当ψ(e)表示自我排斥程度的购买态度系数,系数越大表示越不了解或不想了解保险,在AM小于或等于A的情况下,如果期望保险金额的效用U(ψAM)可以完全填补真实损失的负效用U(A),则投保大学生选择投保。

互联网+自媒体+保险销售平台具备场景化营销功能、碎片化产品、投保方便特性,设σ表示方便程度,增加投保人对于保险产品了解的自信,降低保险自我排斥性,ψ(e,σ)≥ψ(e),则保险金额的填补损失效用U(ψAM)将大于真实损失的负效用U(A),此时场景营销宣传效果奏效,导致投保大学生陷入合成谬误的情况,互联网+自媒体+保险销售平台的购买行为羊群效应诞生,保险自我排斥减少。因此,提出下列假设。

假设1:保险自我排斥会显著受到互联网+自媒体+保险销售平台应用消除。

假设2:互联网+自媒体+保险销售平台销售效果会产生购买的羊群效应。

3 自媒体保险平台消费者特征模型与变量定义分析

3.1 消费者特征模型设计

研究对象为学银在线互联网金融概论在线开放课程平台互联网金融商品的设计与改善章节问卷的184位受访者[19],通过行为模式问卷取得样本数据、因素萃取、均值检定了解自媒体与非自媒体的消费者特征,最后采用过去多数文献采用的逻吉斯回归模型(Logistic regression model),研究模型与变量设计公式为

Logistic(Y=1,0)=a+bxid+σ

(1)

式中:Y表示应变量;x表示自变量;i表示第i个受访者;d表示第d个变数;σ表示误差项。应变量部分为是否购买学生平安保险,自变量部分包括购买渠道、家庭所得、风险容忍度与谨慎程度。模型分为考虑互联网+自媒体+保险销售平台因素模型与不考虑互联网+自媒体+保险销售平台因素模型。

在自我排斥消除方面,利用σ表示方便引发自信的系数,再者从全部的σ挑选样本中未购买者的σ表示自我排斥的系数,再用成对均值检定分考虑互联网+自媒体+保险销售平台因素与不考虑互联网+自媒体+保险销售平台因素模型的σ是否显著有差异。σ1为考虑互联网+自媒体+保险销售平台因素的自我排斥系数,σ2为不考虑互联网+自媒体+保险销售平台因素模型的自我排斥系数。

U=E(σ1-σ2)

(2)

式(2)如果显著大于0,表示互联网+自媒体+保险销售平台因素的自我排斥系数大于不考虑互联网+自媒体+保险销售平台因素模型的自我排斥系数,即互联网+自媒体+保险销售平台因素加深自我排斥效果,反之,如果显著小于0,则减轻自我排斥效果。

3.2 变量定义分析

依据文献[1-3,6,16,20],保险与金融消费者购买保险的特征会受到自身的损失风险承受程度、购买严谨程度以及信息来源的影响。现今的信息来源已经从电视、报纸转变成为自媒体、互联网等消费者主动接收平台,而且大学生因受到家庭所得财力关系[21],因此对于保险购买会有些疑虑。

根据样本数据发现有用自媒体习惯(SELMEDIA)接受保险信息者占全部样本的36%,有用互联网习惯(internet)接受保险信息者占全部样本的21%,至于利用报纸杂志(Newspaper)学习保险信息者占全部样本的10%,可见互联网+媒体+保险平台已经成为大学生接触保险资讯的主要渠道之一,互联网+媒体+保险平台内容的适当性已经严重影响大学生对于保险的认知与观感。

在购买的过程中,大学生的严谨程度(SEC)为2.67分(5分为满分),表示谨慎程度仍然有待加强,再者损失风险容忍程度(RISKTAKING)为30.6%,数据表示大学生无法承受较剧烈的损失震动。在购买保险险种方面,88%的受访者购买了学平险(SINS),购买终身寿险(LINS)的受访者仅占全部样本的2%,购买汽车保险(CINS)的受访者仅占全部样本的5%,平均家庭年度所得在369 701元人民币。变量解释与描述性统计见表1。

表1 变量解释与描述性统计

4 自媒体对大学生群体购买保险行为影响分析

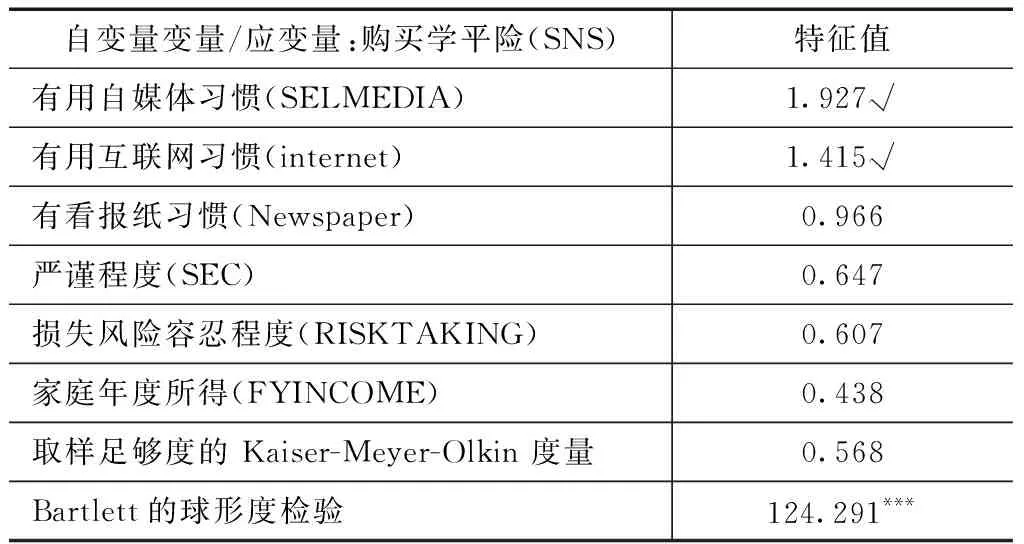

4.1 购买保险的因子分析

由于88%的受访对象都有购买学生平安保险,因此研究利用因子萃取法,了解互联网+自媒体+保险销售平台是否对于购买意愿有显著的影响。研究发现,购买学平险的主要影响因子为有用自媒体习惯(SELMEDIA)与有用互联网习惯(internet),可见大学生的保险购买知识、印象与行为会显著受到互联网+自媒体+保险销售的影响。购买保险的因子分析结果见表2。

表2 购买保险的因子分析结果

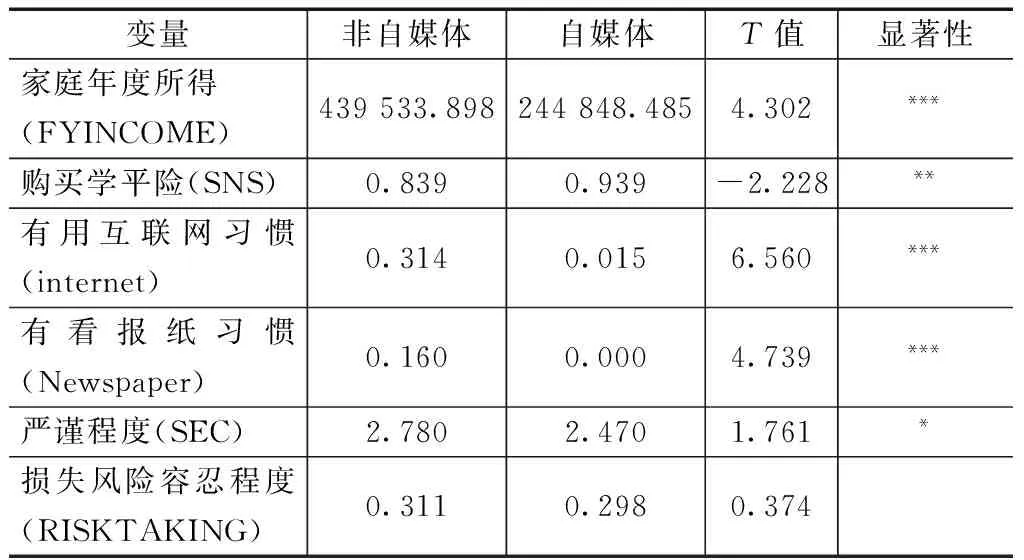

4.2 自媒体与非自媒体接受保险知识的消费者特征分析

表3显示了利用自媒体与非自媒体接受保险知识的消费者特征差异。利用自媒体了解保险知识者具备显著较低的家庭年度所得(FYINCOME)与严谨程度(SEC),且较没有在互联网(internet)与报刊杂志(Newspaper)间了解保险的习惯。然而,利用自媒体了解保险知识者拥有较高的学生平安保险购买意愿(SNS)。因此,假设1的保险自我排斥会显著受到互联网+自媒体+保险销售平台应用消除与假设2的互联网+自媒体+保险销售平台销售效果会因降低消费者谨慎程度,似乎皆成立。

表3 利用自媒体与非自媒体接受保险知识的消费者特征差异

4.3 自媒体对于购买保险的影响效果

表4显示,有用自媒体了解保险习惯(SELMEDIA)的大学生会有显著购买学生平安保险(SNS)的意愿。由于考虑与不考虑互联网+自媒体+保险销售平台模型的严谨程度(SEC)系数皆为显著为负数,因此,无论是否考虑互联网+自媒体+保险销售平台的影响因素,大学生购买学生平安保险仍然处于较为不谨慎的情况。为了证明考虑与不考虑互联网+自媒体+保险销售平台因素的效果差异,利用未购买样本(即SNS=0),比较是否考虑互联网+自媒体+保险销售平台的影响因素模型残差均值之差的正负,结果成对均值差为显著负数,表示互联网+自媒体确实会减少大学生的自我排斥效果。假设1与假设2皆成立,证明互联网+自媒体+保险的羊群效应存在。

表4 购买学平险大学生特征

5 建议与展望

5.1 建议

1)加强互联网+自媒体+保险销售平台对于消费者购买提醒。互联网+自媒体+保险销售平台消费纠纷管理必须从认识你的客户工作出发(KYC),认识购买者的态度,其影响因子包括消费者家庭所得高低、消费者风险偏好等,并且检测潜在购买者的保险自我排斥情况,对于常见的投保人对产品条款和购买流程的不清晰,尽量用显眼的方式让投保人明确内容,减少消费者在互联网+自媒体+保险销售平台对保险产品项目的复杂性和专业性没有充分了解所造成的购买纠纷情况,提高投保人对自己所购买的保险产品的认知程度,降低消费者购买时的不谨慎性,促使消费者理性消费。

2)完善互联网+自媒体+保险销售平台相关行业协会组织监管制度。保险协会应该广泛征集意见,通过协商出台适合行业间的自律规范,但是在当下平台并未悉数加入相关协会当中,降低了政府监管机构对其管理监督的主动性,对优化监管行业的体制机制造成不利影响。

3)设置互联网+自媒体+保险销售平台从业人员标准一致的合规资格认定体系。设定标准,明确利用互联网+自媒体+保险平台工具营销、招揽、指导的人员资格。加大对从业人员的教育训练。加强保险公司内部审核控管、训练与测验。

4)“保险排斥”等研究议题应该考虑人与人之间差异使用“案例式”研究。人与人的文化背景、生活环境、所受教育不同,所表现出来的性格行为也不同。成长环境不同等,所以就有不同的特征。以公用统计数据为基础来研究“保险排斥”议题较为片面,因此具有不同特征的消费者购买行为差异是很大的,购买保险产品的动机和了解程度也是很难知悉,据此得到的研究结论及建议适用面较窄,监管机关与保险公司以此形成体系的管理机制困难,对于各家保险科技公司所研发的人工智能保险工具深度学习功能造成不利影响。

5.2 互联网+自媒体+保险销售平台监管展望

人们对用户自媒体传播方式的主要需求来源于碎片化时间学习以及可学价值,但是自媒体在运营过程中的方式方法同样缺乏有效性和合理性,国家应该对自媒体运营进行更有力的监管,施行更合理有效的政策,颁布更全面的法律法规,以防市场鱼龙混杂,对投资者的利益造成损害。