湖南省县域经济发展活力空间格局及其影响因素

2023-02-13张天勤唐承丽

张天勤, 唐承丽

(湖南师范大学 地理科学学院, 长沙 410081)

在“双循环”新发展格局下,县域作为乡村振兴的关键纽带、新型城镇化的重要载体,其重要性日益凸显。2019年中国县(市)经济GDP占全国总量的38.5%,其中百强县创造了全国10%的GDP。党的十八大以来,国家高度重视县域经济的发展。2019、2021年中央一号文件都提出要发展壮大县域经济,鼓励县域积极承接适宜产业转移,吸纳农民就地就近就业[1-2]。农业农村部、财政部、发改委、商务部、知识产权局等也分别从现代农业产业园、县域商业体系建设、知识产业快速维权中心建设等方面提出要加强县域经济发展。目前,学者们关于县域经济的研究主要集中在县域经济的本质内涵[3-4]、发展模式[5-6]、协调性[7-10]、经济密度[11]、发展水平[12-15]、竞争力[16]等方面。但关于县域经济发展活力测度的研究还比较缺乏[17]。“活力”即旺盛的生命力,通常表示身体或精神上充满力量与能量。学术界普遍把“活力”的概念引入到区域层面。虽然对“区域活力”的概念定义各有差异,但普遍认为“区域活力”代表了其增长的能力以及潜力[18-21]。关于区域活力的测度问题,罗铮蒸等、王波等分别基于POI数据、微博签到数据刻画城市活力[22-23]。此类数据虽然能够直观地表现区域活力,但具有一定的偏颇,而且更适用于经济发展水平比较高的城市,对于县域仅用此指标无法探究区域未来可持续发展的潜力与能力,因此一部分学者为了更全面地测度区域活力,构建了涵盖经济、社会、生态等多方面的综合评价指标体系,测度区域活力。例如金延杰、楼海淼等采用因子分析法选取经济、企业、收入、外贸、科技、社会、环境等7个方面的若干指标,对中国重要城市及各省的经济活力进行评价[18-19];黎中彦等运用综合评价法从经济、人才、创新、产业、民生、国际等6个维度32项指标测度北、上、广、深、津、苏等城市的活力[21];雷舒砚等应用熵值法从经济、社会、生态、环境4个方面构建评价指标体系测度四川省各市活力[24]。从研究尺度来看,已有研究大多探讨省、地级市、主城区、街区等层面的活力问题,对县级单元活力评价较少。

湖南省高度重视县域经济发展,把县域经济看作是实施“三高四新”战略的有力支撑、湖南高质量发展的重要基石、全面推进社会主义现代化建设的关键环节。2019年湖南县(市)GDP为22 127.45亿元,同比增长5.63%,占全省GDP的55.66%,但其县域经济总量仍然偏低、缺乏发展活力,2019年超过500亿的县(市)仅6个。因此以湖南省为研究对象,在借鉴相关研究指标体系的基础上,新纳入夜光扩张活力指数、县域数字乡村发展指数以及产业园区数据,采用熵值法、探索性空间数据分析(ESDA)、地理探测器等数据分析方法,探究湖南省县域经济发展活力空间分异特征及其影响因素,以便进一步了解湖南县域经济发展活力现状、差异以及空间分异规律,为加快县域经济高质量发展,推进以县域为主要载体的新型城镇化提供决策参考。

1 研究方法与数据来源

1.1 数据来源

2019年湖南省共有124个县市区,其中38个市辖区,86个县(市)。鉴于本文主要测度县域经济的发展活力,故而剔除以城区经济为主的38个市辖区以及吉首市,选取湖南省85个县(市)为研究对象。社会经济数据主要来源于《湖南省统计年鉴》(2020年)、《中国县域统计年鉴》(2020年)、《湖南开发区年鉴》(2020年)。海拔、坡度数据来源于地理空间数据云,经ArcGIS提取所得;新增高新技术企业数量由2019年拟认定的高新技术企业名单统计所得;2018年数字乡村指数来源于阿里研究院;夜光扩张活力指数来源于深圳望眼科技有限公司;路网密度来源于OSM网站下载的公路、铁路数据,在Arcgis中处理得到;PM2.5数据来源于达尔豪斯大学大气成分分析组;CO2数据来源于CEADs数据库;地表水考核断面水环境质量指数来源于湖南省生态环境厅;汝城县2019、2018年社会单位机构提供提高床位数据缺失,采用2017年数据补齐。

1.2 指标选取

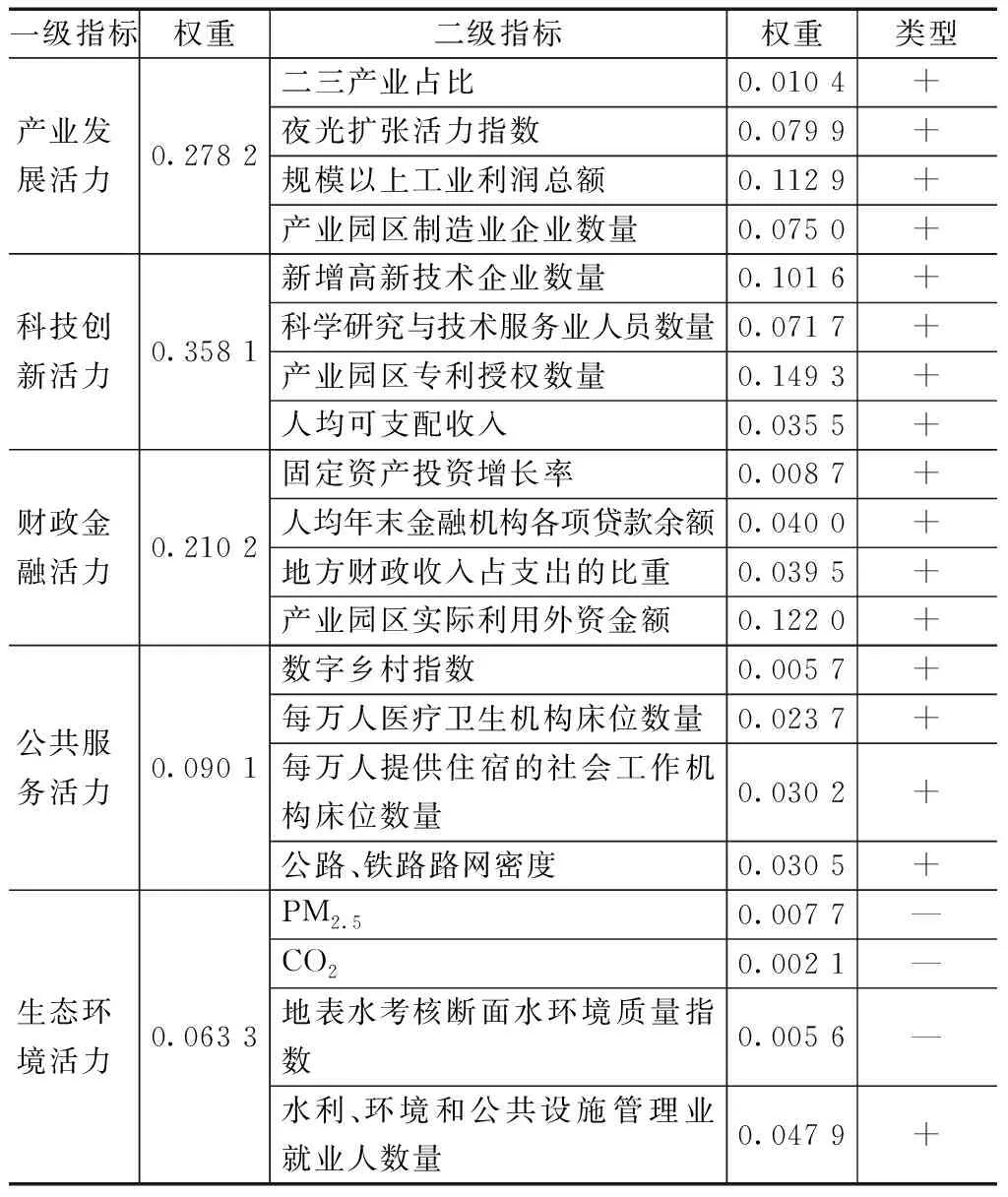

县域经济发展活力是由多种因素综合作用的结果,研究县域经济发展活力的基础在于构建其综合评价指标体系。因此,在遵循科学性、系统性、可操作性、动态性、准确性等原则的基础上,参考已有的经济发展活力指标体系并结合实际情况,选取产业发展活力、科技创新活力、财政金融活力、公共服务活力、生态环境活力等5个维度20个指标构建县域经济发展活力评价指标体系(表1)。

1.3 研究方法

1.3.1 熵值法

指标赋权法主要包括两大类,一是主观赋权法,二是客观赋权法。相对于德尔菲法、层次分析法等主观赋权方法而言,熵值法更能避免人为因素带来的偏差,更具有客观性。因此采用熵值法对各指标进行赋权,然后利用加权求和方法对湖南省县域经济发展活力进行测度评估。由于统计数据量纲不同,需要对数据进行标准化处理,采用极差标准化的形式消除不同量纲与正负向对指数运算产生的影响[25]。

对于越大越优的正向指标:

(1)

表1 湖南省县域经济发展活力评价指标体系及指标权重

对于越小越优的负向指标:

(2)

式中:cij为第i县域j指标的标准化后的指标值,xij为第i县域j指标的原始指标值,max(xj)、min(xj)分别是j指标的最大值、最小值。由于原始数据标准化后存在零值,无法进行对数运算,因而需要对标准化后的数据平移0.001个单位。

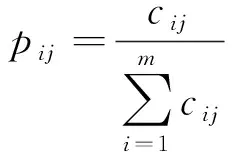

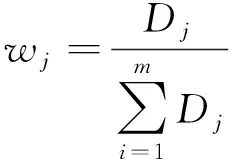

计算第i县域j项指标所占的比重,计算公式为

(3)

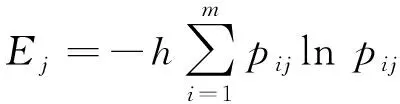

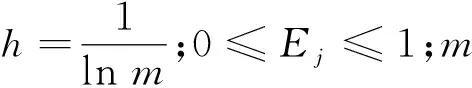

计算第j项指标代表的信息熵,计算公式为

(4)

(5)

使用综合指数法计算最终结果:

(6)

1.3.2 探索性空间数据分析

探索性空间数据分析(ESDA)可以对数据进行可视化处理,发现和描述事物或现象的空间聚集与空间分异现象,揭示研究事物的相互作用机制[26]。ESDA常用的测度指标是Moran散点图和LISA集聚分布图[27]。

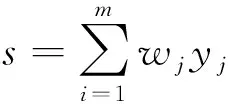

1)全局空间自相关。全局Moran′I指数主要探索某要素在区域中总体空间关联与差异程度[28]。运用GeoDa软件测算全局Moran’sI指数,分析湖南县域经济发展活力是否存在空间相关性。具体公式为

(7)

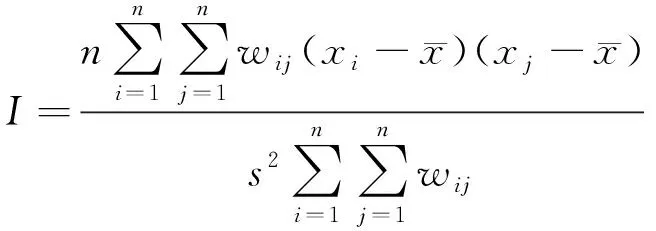

2)局部空间自相关。在研究过程中,往往发现同一研究区域其空间自相关值却不相同,存在空间差异性,仅运用全局空间自相关探究研究对象的空间相关性是不够的,其无法研究每个区域与周围区域的空间关联程度,还须通过局部空间自相关进一步探究[29]。因此采用Local Moran’sI测度县域经济发展活力事物局部空间自相关性,公式为

(8)

式中:Ii表示Local Moran’sI指数;zi、zj分别为指标标准化形式;wij为空间权重矩阵。Ii为正表示经济发展活力较高的县域被经济发展活力较高的县域所包围(或经济发展活力较低的县域被经济发展活力较低的县域所包围);Ii为负表示表明经济发展活力较高的县域被经济发展活力较低的县域所包围(或者经济发展活力较低的县域被经济发展活力较高的县域所包围);Ii为0表示县域经济活力随机分布。

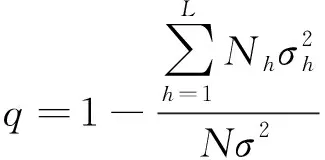

1.3.3 地理探测器

地理探测器是王劲峰老师团队研发出来,用来探究地理要素的空间分异性,它包括4个探测器,因子探测、交互探测、风险区探测以及生态探测[30]。因子探测能够通过q值测度各影响因子影响力,q值的取值范围在[0,1],q值越大,该因素的影响力就越大。具体公式为

(9)

2 湖南县域经济发展活力的空间格局

2.1 县域经济发展活力水平的空间格局

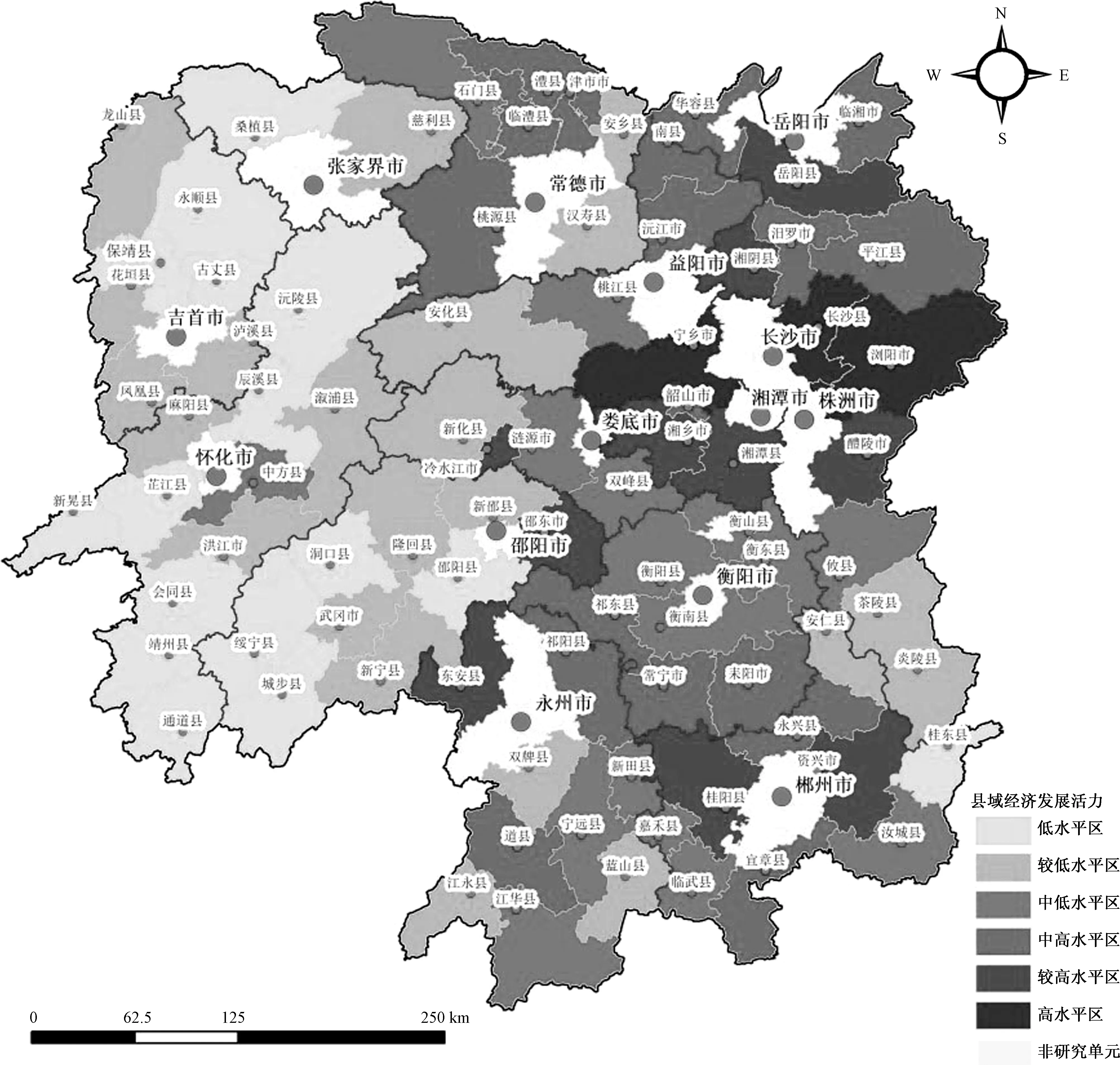

基于熵值法,对2019年湖南省85个县(市)单元的经济发展活力进行评价,结果显示:湖南省县域经济发展活力平均得分约为0.137 0,湖南省有31个县(市)超过了平均水平,经济发展活力水平排名前4位的是“长沙县(0.861 1)、宁乡市(0.490 2)、浏阳市(0.435 9)、醴陵市(0.256 6)”,这些县(市)主要集中在长株潭城市群地区且紧邻核心城区,属于城市重要功能的延伸拓展区,区位条件优越,二三产业占比高,财政支撑能力强,信息、交通等基础设施完善,为县域经济发展提供了良好环境。排名后4位的分别是 靖州县(0.060 5)、绥宁县(0.056 4)、城步县(0.056 1)、桑植县(0.053 8)。该县(市)位于武陵山集中连片特困地区,自然条件差,交通闭塞,基础设施不健全,导致该区域生产生活成本高,经济发展受到制约。根据湖南省85个县(市)经济发展活力综合得分情况,以Jenks最佳自然断裂点进行划分,制作出湖南省县域经济发展活力水平空间分布图(图1)。可以看出,较低水平区与中高水平区占主导,分别占总数的25.88%和21.18%,低水平区、中低水平区、较高水平区次之,分别为16、16、10个,占县总数的18.82%、18.82%和11.76%,处于高水平区的县最少,仅占总数的3.53%;从空间格局上看,各县域经济发展活力水平空间差异显著,以石门-冷水江-东安为界,总体呈现“东高西低”的空间分布特征。西指大湘西地区,以低、较低水平区为主,仅冷水江市、邵东市发展活力属于较高水平区。这是因为大湘西地区以山地、丘陵地形为主,地理交通欠发达,技术水平偏低、创新人才不足,工业基础薄弱导致其发展活力不足,经济发展困难,而冷水江市湘黔铁路、娄怀高速公路开通,资水的常年通航,其交通便利,再加上锑等资源丰富,形成了以钢铁为主,电力、有色等门类较为齐全的工业体系,工业基础发展较好;邵东市主要是近年来邵商回巢以及新娄邵铁路、怀邵衡铁路相继开通刺激了县域经济的发展。东指洞庭湖生态经济区、湘南地区以及长株潭城市群,这三大板块以中高水平区、较高水平区和高水平区为主,中高水平区18个中仅桃源县位于湘西地区,较高水平区10个仅冷水江市与邵东市位于湘西地区,高水平区3个全部位于长株潭城市群,由此可见东部的县域经济发展活力水平整体高于湘西地区。此外高水平区、较高水平区以及中高水平区大多紧邻城区,空间分布呈团块状,这与熊鹰等[31]的研究结果大体一致。因此提升县域经济发展活力需要大力发挥核心县域的辐射带动作用。

图1 湖南县域经济发展活力水平分类

2.2 湖南县域经济发展活力空间集聚特征

2.2.1 全局空间自相关分析

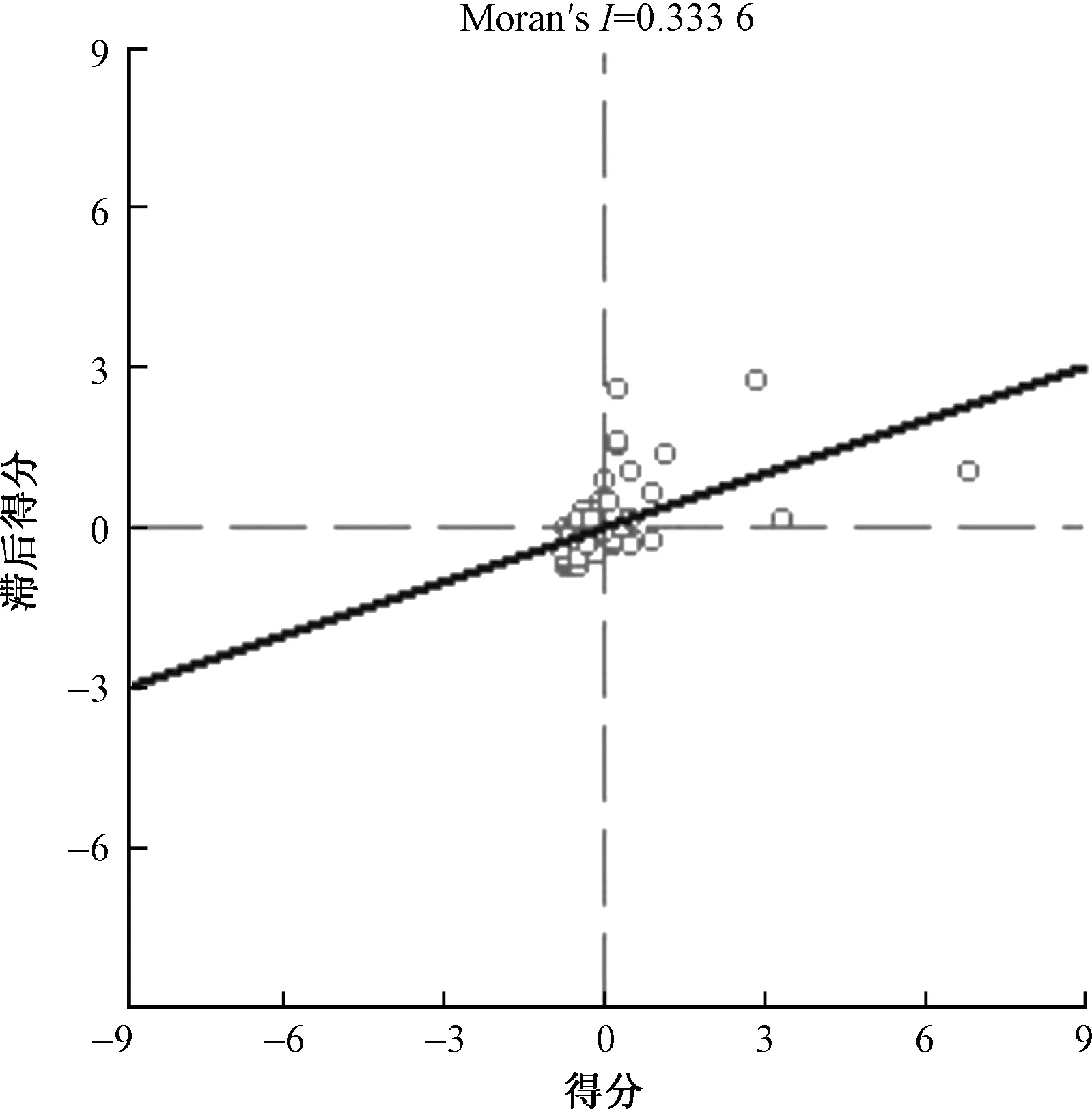

运用GeoDa软件对湖南省85个县(市)经济发展活力进行全局空间自相关检验,得到Moran’sI值及其显著性。其中Z值等于5.5557,P值等于0.001,表明Moran’sI在0.001的显著水平上通过了显著性检验。Moran’sI指数为0.333 6,显著为正,说明湖南省县域经济发展活力水平呈现出明显的空间集聚特征,也就是说,县域经济发展活力较高的区域对邻近地区的经济发展活力水平提升有正向的影响,县域经济发展活力低的区域对邻近地区的经济发展活力水平提升则有负向的影响。从莫兰散点图4个象限分布的个数看(图2),高高区、低低区占据了绝对主导,说明高值集聚和低值集聚效应明显。

图2 湖南省县域经济发展活力水平Moran散点图

2.2.2 局部空间自相关分析

全局Moran’sI指数虽然能从整体上反映县域经济发展活力水平的空间集聚特征,但无法揭示局部县域之间的经济发展活力差异变化情况,因此为了准确、全面反映湖南省县域经济发展活力水平的空间分布特征,通过GeoDa软件计算LISA值并绘制LISA集聚图(图3),由局部空间LISA集聚图可知,高-高集聚区主要分布在长沙县、浏阳市、醴陵市、韶山市、湘乡市等长株潭城市群地区以及汨罗市、平江县周边邻近的县域。长株潭城市群是湖南省经济发展的核心增长极,其产业、科技、资金、公共服务等资源丰富,经济发展活力水平高,受中心城市的吸引与辐射带动作用,周边县域经济发展活力水平也迅速提升,低-低集聚区主要大湘西地区,呈连片分布。该区域地处偏远,交通闭塞、自然条件差、基础设施、公共服务与社会保障不健全等问题,导致其经济发展活力不足。

图3 湖南县域经济发展活力水平LISA集聚图

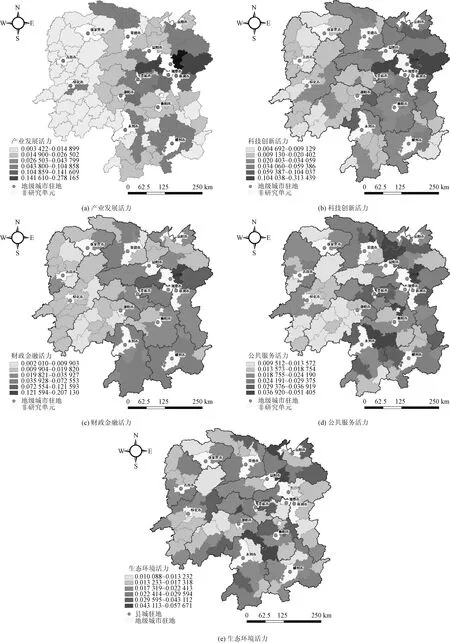

2.2.3 经济发展活力各维度空间特征

产业、创新、资金、基础设施与生态环境反映了经济发展活力的不同方面,用熵值法计算各维度的综合得分并探讨其空间分布(图4)得出以下特征:湖南省县(市)产业发展活力、科技创新活力、财政金融活力整体呈东强西弱的态势,与县域经济发展发展活力的空间分布具有显著的相关性,其中长沙县、宁乡市、浏阳市位于前3位,形成了湖南省县(市)产业、创新、资金发展活力的核心增长极。该区域地处长株潭城市群地区,直接对接长江中游城市群,区位政策优势明显,产业发展基础、科技创新实力、金融财政保障能力都要高于其他县域。3类子系统发展活力水平低值区主要分布在大湘西,因为该区域地处偏远,地形以山地丘陵为主,交通闭塞,对产业、人才、资金的吸引力弱,导致其发展活力落后于其他区域;公共服务活力长沙县得分最高(0.051 4),衡山县、南县、祁阳县、津市市、常宁市、沅江市等6个县(市)超过0.04,隆回县最低,约为长沙县的18.48%。主要是隆回县地形以山地丘陵为主,平原仅占5.64%,交通闭塞,基础设施落后,公共服务水平相对来说较低;生态环境活力均值要低于其他子系统,得分仅为0.223 8,高值区主要集中于洞庭湖区的华容县、湘阴县、澧县、临湘市以及湘南地区的常宁市、祁东县,洞庭湖是国家重要的生态安全屏障,湖南省高度重视洞庭湖流域的生态环境治理,出台了一系列政策文件加强生态环境治理及其监督。常宁市和祁阳县主要是加强环境的污染治理,特别是祁阳县2017—2020年,先后获评“全国绿化模范县”“国家卫生县”“省级园林城市”和“省级森林城市”等荣誉称号,生态环境活力水平较高。

3 湖南县域经济发展活力空间分布影响因素

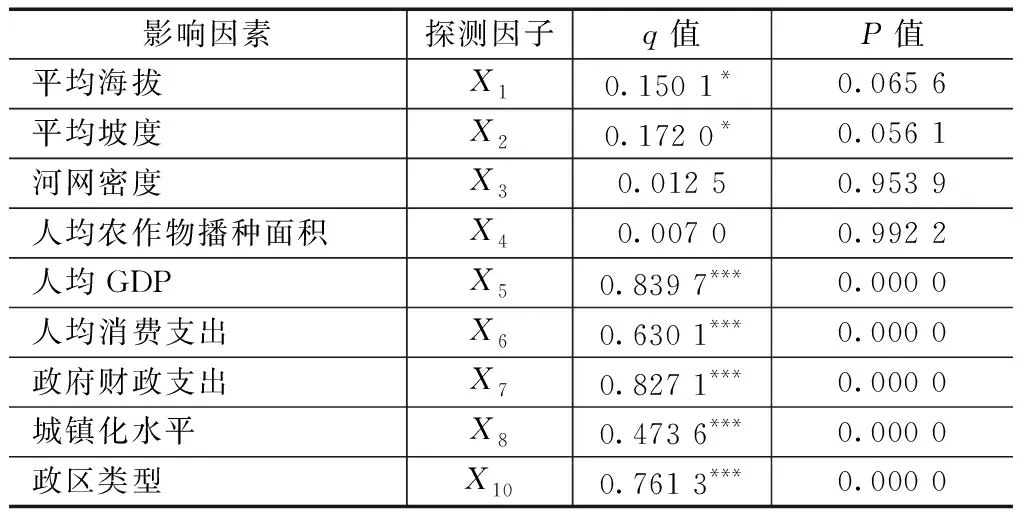

县域经济发展活力水平是由多种因素综合作用的结果,从自然条件、经济因素、社会因素3个方面,选取9项指标利用地理探测器对湖南省县域经济发展活力空间分布的影响因素进行定量分析。自然条件是影响经济发展活力最基础的因素。海拔(X1)、坡度(X2)是反映县域地形的因素,直接影响县域农业生产和基础设施建设;河网密度(X3)反映了县域的水资源情况,不仅可以提供较为丰富的生产生活资源,而且密度大的区域往往水运发达,可以为县域经济发展提供较为便利的交通;人均农作物播种面积(X4)与当地农民的收入情况挂钩,对县域经济发展水平影响同样不可忽视。经济因素是经济发展活力的核心影响因素。选取人均GDP(X5)、人均可支配支出(X6)、政府财政支出(X7)3项指标,分别从区域经济发展水平、消费拉动能力、政府财政支持力度来反映;社会因素是经济发展的保障因素,对湖南省县域基础设施的完善、公共服务的供给具有十分重要的意义,选取城镇化水平(X8)、政区类型(X9)来表征。政区类型通过引入虚拟变量来反映,对省会、城市群、国家级重要战略区的县(市)进行赋分处理。

图4 湖南县域经济发展活力水平各维度空间分布

地理探测器能够测算各因素影响县域经济发展活力水平的q值,通过q值大小可以对湖南省县域经济发展活力影响因素的解释力进行定量分析。结果表明(表2),湖南省县域经济发展活力的空间分布主要受经济、社会因素的影响,自然因素也起到一定作用,剔除未通过0.1显著性检验的因子河网密度(X3)、人均农作物播种面积(X4),其余因子按照q值大小进行排序,人均GDP(X5)>政府财政支出(X7)>政区类型(X9)>人均可支配支出(X6)>城镇化水平(X8)>平均坡度(X2)>平均海拔(X1)。其中人均GDP(0.839 7)、政府财政支出(0.827 1)以及政区类型(0.761 3)等因素的q值均在0.7以上,说明这3个因素是影响湖南省县域经济活力的核心因素。人均GDP直接影响区域公共基础设施建设,关系到区域对人才、产业的吸引力;政府财政支出为提升县域经济发展活力提供了雄厚的资金支持;政区类型反映了该县域的区位条件及政府、国家对其关注度,在很大程度上影响一个地区的经济发展。

表2 湖南县域经济发展活力因子探测结果

4 结论

基于熵值法、探测性空间数据分析、地理探测器等方法分析湖南省县域经济发展活力水平空间特征及影响因素,得出如下结论:①湖南省县域经济发展活力水平按Jenks最佳自然断裂点可以将其划分为低水平区、较低水平区、中低水平区、中高水平区、较高水平区、高水平区,其中较低水平区与中高水平区占主导,分别占总数的25.88%和21.18%,低水平区、中低水平区次之,各占总数的18.82%,高水平区仅占总数的3.53%;②空间格局上看,湖南省县域经济发展活力水平空间差异显著,以石门-冷水江-东安为界,总体呈现“东高西低”的空间特征;③空间自相关表明,湖南省县域经济发展活力具有显著的空间正相关性,高-高集聚区主要分布在长株潭城市群以及周边毗邻的县域,低-低集聚区主要集中大湘西地区,呈连片分布;④产业发展活力、科技创新活力、财政金融活力与县域经济发展活力的空间分布具有显著的相关性,高值区主要集中在长沙县、宁乡市、浏阳市、醴陵市、湘潭县等长株潭城市群地区,且大致呈现出由城市近郊向城市外围递减的态势,低值区主要成片集中在江永县、古丈县、城步县、永顺县、通道县等大湘西地区,公共服务活力与生态环境活力得分均值要低于其他子系统而且其高值区分布也更加分散,高值区主要集中在洞庭湖区以及湘南的部分地区;⑤地理探测结果显示,人均GDP>政府财政支出>政区类型>人均可支配支出>城镇化水平>平均坡度>平均海拔,说明经济发展水平、政府的财政支持、政区类型对县域经济发展活力的影响最大,海拔、坡度等自然因素对其影响最弱。因此,除了大力发展经济,提升县域经济实力,还可以通过增加政府财政支出以及调整政区类型提升县域经济活力,促进县域经济快速可持续发展。