高空抛物罪“情节严重”认定的实证研究

2023-02-12刘晓妍

□ 宣 刚,刘晓妍

(⒈安徽科技学院,安徽 凤阳 233100;⒉淮北师范大学,安徽 淮北 235000)

2021年3月1日正式施行的《中华人民共和国刑法修正案(十一)》(以下简称《刑法修正案(十一)》)第三十三条为高空抛物罪提供了立法依据,分析高空抛物罪的构成要件可以发现“情节严重”这一要件发挥着决定性的作用,如何对“情节严重”的标准进行认定是目前亟需解决的实践问题。因此,本文将在裁判样本的实证数据支撑下,对高空抛物罪的“情节严重”进行实证分析,力求在具体与抽象、主观与客观的辩证统一中构建标准。

一、高空抛物罪“情节严重”认定标准建构的应时性

(一)社会生活复杂精细化——轻罪入刑之倾向

党的十九大报告指出:“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”,人民的日常生活需求逐渐复杂细致,信息的快速传递使得人民的生活具有趋同性,进一步导致社会生活复杂精细化。刑事立法需要通过更为精细的类型化行为的构建来回应社会需求,这是刑事立法轻罪入刑的现实基础。“我国当下需要采取积极刑法观,通过增设新罪来满足保护法益的合理要求。”[1]居住条件的改善与城市化率的提升为高空抛物行为的多发提供了现实条件,为了更好地维护人民的“头顶安全”,合理规制高空抛物行为,高空抛物罪“情节严重”的认定成为值得研究的现实课题。

(二)司法犯罪化——立法犯罪化之必然

高空抛物罪的设立经历了从司法犯罪化到立法犯罪化的过程。有学者认为:“司法犯罪化系借用司法解释将以往不认为构成犯罪的行为通过扩充兜底罪名或者兜底性条款的形式将其作为犯罪处理;立法犯罪化是将社会危害性极大的行为通过立法的形式将之规定在刑法修正案当中。”[2]《最高人民法院关于依法妥善审理高空抛物、坠物案件的意见》(以下简称《意见》)将高空抛物行为认定为以危险方法危害公共安全罪便是司法犯罪化的体现。显然,这一司法解释既是回应社会争议焦点的及时雨,也是刑事政策保障社会安全的临时盾牌。但通过司法解释认定犯罪行为不足以应对新的社会危害时,通过立法的方式界定犯罪行为便成为现实需求。《刑法修正案(十一)》中对于高空抛物罪的增设正是司法犯罪化转向立法犯罪化的体现。明确高空抛物罪的“情节严重”标准是罪名适用的内在要求,尽管立法犯罪化承接了司法犯罪化,仍需要相关司法解释进一步回应实践中已经产生的问题。

(三)抽象情节与具体情节之结合

高空抛物罪“情节严重”的认定需要结合罪名的演变予以厘清。《意见》中将高空抛物行为归为以危险方法危害公共安全罪。我国刑法学家张明楷认为:“通常的高空抛物行为不具有导致不特定或者多数人伤亡的具体危险,不能认定为以危险方法危害公共安全罪。”[3]《刑法修正案(十一)》将高空抛物罪列为单独罪名,扩大了《意见》中可能被判处刑罚的高空抛物行为的范围,证实高空抛物一般不具有放火、爆炸等行为的危害性和危险性,可谓“缩小版”的危险方法。[4]且将高空抛物罪归属于扰乱公共秩序罪,不再与危害公共安全犯罪相联系。这一转变将高空抛物罪的性质从抽象危险犯转变为情节犯,其侵害的法益也从公共安全转变为公共秩序。从抽象危险犯到情节犯的转变令原本“抽象危险”的司法判断实质标准化,但“情节严重”的模糊性与不确定性又给予审判者一定的裁量空间。因此,虽然从《意见》到《刑法修正案(十一)》的变化在范围上对高空抛物行为入罪的标准进行了拔高,但在司法裁判上却有所限缩,是轻刑“高标准”的体现。归根结底,“情节严重”的相关认定标准亟待进一步界定。

二、高空抛物罪“情节严重”认定标准的实证分析

笔者以高空抛物罪为关键词在中国裁判文书网的刑事案件里进行检索,截至2021年12月30日共28个搜索结果。去除一个二审裁定书,共有27个案件,其中26个案件被判为高空抛物罪,1个案件被判为以危险方法危害公共安全罪。毋庸置疑的是,“‘情节严重’不是属于犯罪构成某一方面的要件,而是一个综合性的构成要件,它涉及客观方面、主体、主观方面的内容。”[5]因此,按照《意见》中对于从重惩治高空抛物犯罪列出的情形以及裁判样本中包含的因素,可以将实践中影响高空抛物罪“情节严重”认定标准的因素分为三类九种,第一类影响因素从客观与具体层面出发,着重分析抛掷行为发生地与抛掷物危险程度,包含抛掷物品、抛物地点、抛物降落点、抛物时间四种因素;第二类影响因素从主观与抽象层面出发,着重分析行为人的主观恶意,包含抛掷次数、抛掷原因、主观恶意三种因素;第三类主要分析抛掷行为导致的具体危害,包括人身伤亡和财产损失两种因素。

(一)单因素实证数据剖析

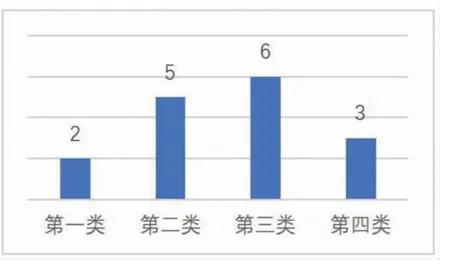

因素1:抛掷物品。26个样本的抛掷物品大致可分为四种类型:第一类为杀伤性利器,该类抛掷物由于其自身的锋利程度以及重量,从高空向下降落的过程,无论是接触到人体还是实体财物(如车辆等)都会造成较大的伤害,主要包括菜刀、斧头等;第二类为危险性物品,虽然其锋利与重量次于杀伤性利器,但在高空降落的过程中较日常用品更为锋利、危险,主要包括陶瓷制品、金属器具、玻璃制品、带有钉子的木板、铁片、钥匙等;第三类为重物,主要指由于自身重量较大在坠落后产生较大冲击力的物品,样本中主要表现为木棒、砖头、冰块、花盆、手机、行李箱、工具箱、水泥砖块、实木菜板、石头以及其他重物;第四类为普通物品,样本中数量较少,典型的有电茶壶底座和其他重物或危险性物品夹杂的生活垃圾等。考虑到一个案件中可能会抛掷多种类型的物品,因此分为抛掷单种类型和抛掷多种类型的图表分析(见图1、图2)。

图1 单种类型抛掷物占比(19个样本)

图2 多种类型抛掷物(7个样本)

从图1可以看出,在抛掷单种类型的案件中,47%抛掷的是第二类危险性物品,32%抛掷的是第一类杀伤性利器,16%抛掷的是第三类重物,只有5%抛掷的是第四类普通物品。从图2来看,抛掷多种类型的物品中包含最多的是第三类重物,其次是第二类危险性物品,包含最少的是第一类和第四类抛掷物,第四类抛掷物往往和第二类、第三类抛掷物混杂叠加在一起。通过分析以上数据可以得出:由于第一类、第二类抛掷物品可以直接对人身或者实体财物产生危害,因此无需与其他物品叠加即可拥有致人或财物损害的危险性,而第四类抛掷物品属于生活垃圾,与第二类或第三类物品混杂在一起才会造成危险。

因素2:抛物地点。从26个样本提取的抛物地点数据来看,除了住所(小区)高空这种常见的抛物地点外,还有酒店高空、区顶等地点,除了4个未提及具体楼层与高度的样本,抛物地点高度最低的为住所处二楼,其余样本的抛物地点高度不一,没有明显的标准。对于《刑法修正案(十一)》中的“从建筑物或者其他高空抛掷物品”中“建筑物”的解释,样本中体现为民用建筑、商业建筑物以及行政建筑物等。对于“高空”的标准还没有统一的规定,有学者建议参考国家标准《高处作业分级》(GB3608—83)规定的在坠落高度基准面2米(含2米),[6]但从样本数据来看,抛物地点往往还要结合抛掷的物品类型才能形成相关联的标准。

因素3:抛掷物降落点。样本中的抛掷物降落点呈现多样化的特征,除去没有明显提及降落地点的样本,其余样本中的抛掷降落点主要有住处楼下、楼下人行通道、停车场入口、小学出口附近、公共平台、村委会大院、楼下宵夜档、高级中学门前等。尽管抛掷物品降落点不尽相同,但显然都拥有相同的特征即都有人经过的可能性以及有车辆等财物停靠的可能性,因此该因素的影响标准主要与是否会造成人身伤亡与财产损害风险的可能性相关。

因素4:抛物时间。去除样本中没有明确时间的3个样本以及未被定为高空抛物罪的1个样本,剩余23个样本中具体的抛物时间分布如下(见图3)。

图3 抛掷时间分布

从图3中可以看出,16时-20时和20时-24时这两个时段的高空抛物行为较频繁,其次是0时-4时和8时-12时,样本分布最少的时间段是4时-8时和12-16时。就整体样本而言,抛物时间并没有表现出强烈影响“情节严重”认定标准的倾向,不同时段的高空抛物行为的危险性更多地会在量刑上体现其影响力。

因素5:抛掷次数。在26个样本中,未提及是否多次抛掷的有3起案件,单次抛掷的为15起案件,二次抛掷的有2起,三次及以上的多次抛掷为6起。超过半数以上的样本仅单次抛掷就构成高空抛物罪,多次抛掷占比较小,与抛物时间类似,抛掷次数这一因素在实践中更多地在量刑上体现影响力,具体要与抛掷物品进行统一分析。

因素6:抛掷原因。抛掷原因这一因素在26个时间样本中,基本可以分为4种。最多的抛掷原因是发生矛盾、发泄不满,共有10起;其次的抛掷原因是图方便,共有7起;再次的抛掷原因是酒后抛掷,共有5起;最后一种是因被抓捕而毁灭证据,仅有1起;还有3起案件未说明抛掷原因。

因素7:主观恶意。在26个样本中有21个样本未提到主观恶意,明知楼下为人行通道而抛掷物品的有2个案件,被发现、被质问或被制止后二次抛掷的有3个案件,这也印证了高空抛物罪从危险犯——情节犯的转变实质上降低了入罪的主观性标准。

因素8:人身伤亡。26个样本中仅有1起案件造成了被害人轻微伤,其余样本无任何人身伤亡。因此,在现阶段的司法实践中,高空抛物罪“情节严重”的认定不需要造成轻微伤以上的严重后果,造成轻微伤以上严重后果的高空抛物罪可能会与其他罪产生竞合。

因素9:财产损失。26个样本中共有17起案件没有财物损害,9起案件有财物损害且被损坏的财物均为车辆,损失金额为最低的906元到最高的70880元不等,无显著规律。

经过以上9个因素的单独数据分析,除了抛掷物品分类对高空抛物罪“情节严重”认定的标准具有较为显著的影响,其余因素在单独存在的情况下基本上较难产生影响,因此还需要对其进行深层次的多变量分析。

(二)多变量实证数据分析

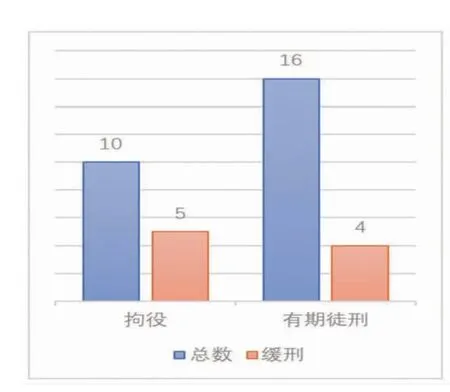

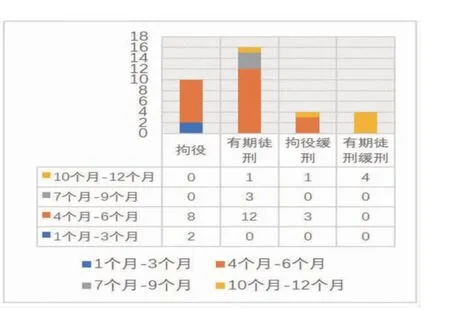

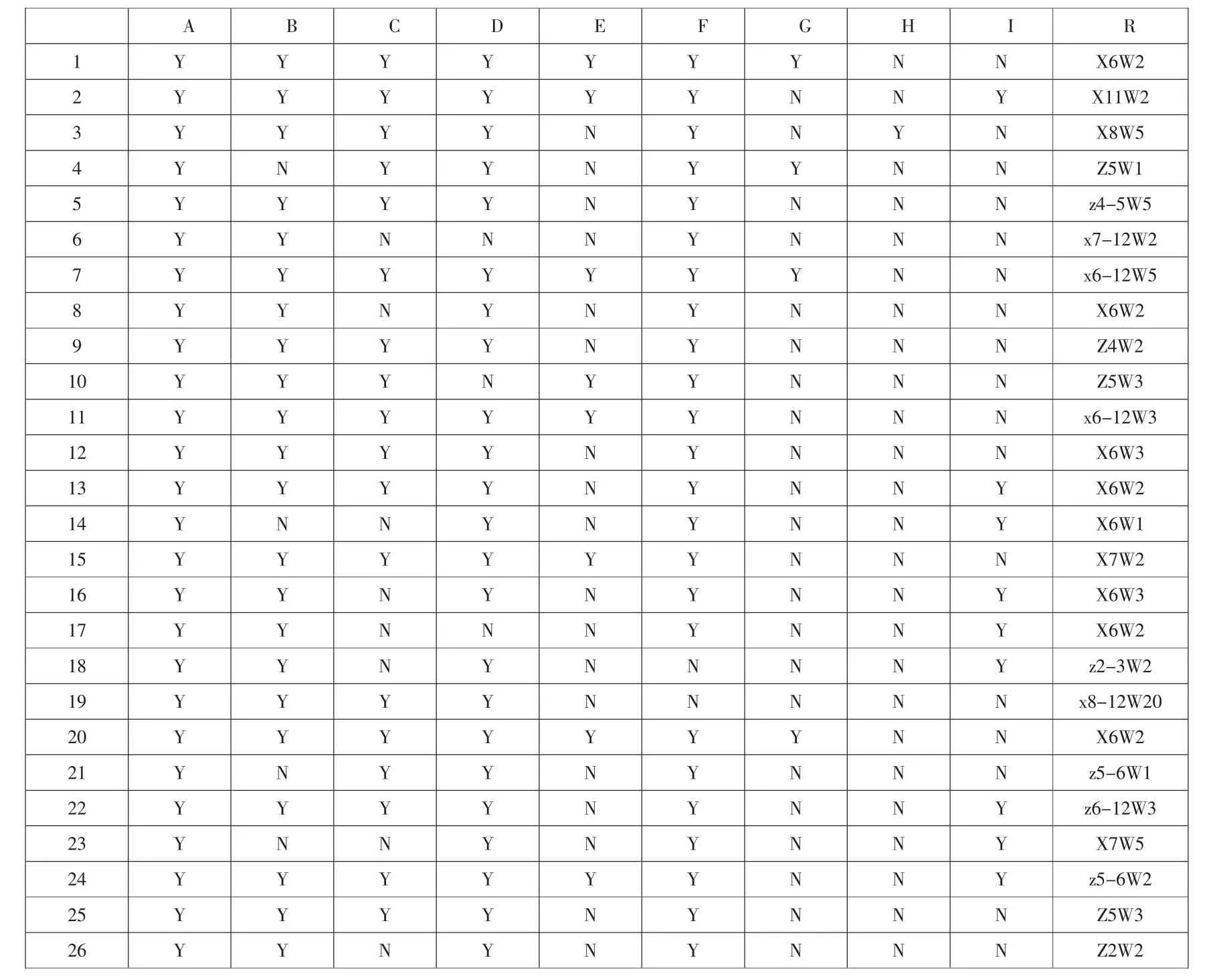

⒈变量符号化处理。为了进行样本的多变量分析,将9种单因素进行简易符号化,分别把因素1标为A、因素2标为B、因素3标为C、因素4标为D、因素5标为E、因素6标为F、因素7标为G、因素8标为H、因素9标为I、案件中拥有某因素标记为Y(yes)、未提及某因素或者无该因素标记为N(no)。量刑结果数据分析如下(见图4、图5)。

根据图4的数据显示,26个样本中被判决有期徒刑的案件有16起,被判决有期徒刑缓刑的案件有4起,被判处拘役的案件有10起,被判处拘役缓刑案件有5起。有期徒刑中被判处缓刑的案件占比较少,占比四分之一,拘役中被判处缓刑的案件则占了二分之一。图5的数据表明,在最终的刑期判决上,80%的判处拘役的案件将刑期定在4-6个月,百分之七十五的判处有期徒刑的案件也将刑期定在4-6个月;而百分之七十五的判处拘役缓刑的期限也在4-6个月的区间,有期徒刑缓刑的期限则全部为一年时长。将以上数据标签作符号化处理如下:量刑结果为R,有期徒刑为X,有期徒刑缓刑为x,拘役为Z,拘役缓刑为z,罚金为W,单位为千,具体刑期符号化后展示为X1、x1-1、Z1、z1-1、W1。综合以上符号化后的数据,对26个裁判样本进行简易化处理后得出以下结果(见下表)。

图4 刑种类型展示

图5 刑期分布展示

多因素符号表

⒉变量分析。由表1数据可以得出,因素被包含率的排序为A(26)>F(24)>D(23)>B(21)>C(20)>I(9)>E(8)>G(4)>H(1),这表明AFDBC因素是案件构成的基本因素,在实际案件中易被查明、证实,而IEGH因素相对来说对于案件构成的影响较低。单个案件中包含因素最少的是样本6,仅有ABF三个因素,包含因素最多的是样本1、样本2、样本7和样本20,其中样本1的模式是ABCDEFG,样本2的模式是ABCDEFI,样本7的模式是ABCDEFG,样本20的模式是ABCDEFG,因素包含最多的4个样本中ABCDEF是被包含的共同因素。

⑴拥有同样因素模式的样本对比。第一种模式为ABCDEFG,样本1、7、20符合该种模式,对其R进行比较发现,样本1和样本20均被判处有期徒刑6个月,而样本7被判处有期徒刑6个月,缓刑一年。样本7在抛掷物品危险性、主观恶意程度及抛物原因上明显较样本1、样本20更轻,但在抛物地点上远超过其他两个样本,在抛物降落地点、抛物时间和抛物次数上三个样本相差不大。第二种模式为ABCDEFI,样本2和样本24符合该种模式,对其R进行比较发现,样本2被判处有期徒刑11个月,样本24被判处拘役5个月,缓刑6个月。样本2与样本7的区别在主观恶意程度和抛掷次数上,样本2连续三天进行抛掷,样本24是在相对固定的时间段陆续进行物品的高空抛掷,且样本2的抛掷原因是随意抛掷,样本24的抛掷原因是酒后。在造成的财产损失上,样本2甚至低于样本24,在抛掷的物品的危险性上也略低于样本24。第三种模式为ABCDEF,样本11和样本15符合该种模式,对其R进行比较发现,样本11被判处有期徒刑6个月,缓刑一年,样本15被判处有期徒刑7个月。两个样本比较突出的对比体现在抛掷物品和抛掷时间上,样本11抛掷的是危险性物品,样本15抛掷的是杀伤性利器和重物,样本15的抛掷时间更有造成人身伤亡和财产损害的危险性。第四种模式为ABCDF,样本5、样本9、样本12、样本25符合该种模式,对其R进行比较发现,样本5被判处拘役4个月,缓刑5个月,样本9被判处拘役4个月,样本12被判处有期徒刑6个月,样本25被判处拘役5个月。样本9与其他三个样本在抛物地点上差距较大,样本9、样本25和样本12的危险性显然更大。在抛物时间上,样本9与样本12更具有危险性,但值得思考的是样本9的量刑结果更轻。第五种模式为ABDF,样本8和样本26符合该种模式,对其R进行比较发现,样本8被判处有期徒刑6个月,样本26被判处拘役2个月。在抛掷物品上,样本8抛掷的是危险性物品和重物,样本26抛掷的是普通物品,在抛掷时间和抛掷原因上也有轻微差别。第六种模式为ADFI,样本14和样本23符合该种模式,对其R进行比较发现,样本14被判处6个月有期徒刑,样本23被判处7个月有期徒刑。两个样本的抛掷物品和造成的财产损失以及抛掷原因有所不同,但因抛掷时间相近,两个样本的R大体相近。

⑵R两极的样本变量分布。分析样本中典型的量刑因素可以发现,坦白+认罪认罚有10起案件,自首+认罪认罚有5起,如实供述+认罪认罚有10起,认罪认罚的有1起,所有样本都进行了认罪认罚且都或坦白或自首或如实供述,因此对R的分析能更直观地反映因素变化对量刑结果的影响作用。从表1的R数据中提取最轻与最重的两端数据,分别是样本18和样本2,其中样本18被判处拘役2个月,缓刑3个月;样本2被判处有期徒刑11个月。样本2在抛掷次数、抛掷原因以及抛掷降落地方面明显较样本18有更强的主观恶意与抽象危险性,且造成的损失也大于样本18。

⑶R相近的样本变量分布。R相近的样本变量大致可以分为四个部分,为了保持样本对比的有效性,将R的相近限缩在刑种刑期的相近,不包括罚金的相近。对于第一部分的同R样本因素对比,8个样本中有6个样本(样本8、样本12、样本13、样本14、样本16、样本17)的主观恶意程度未被提及,且6个样本中的4个样本(样本8、样本12、样本13、样本14)均非多次抛掷且未造成人身损害以及财物损失,其中3个样本(样本8、样本12、样本13)的抛掷物品均非杀伤性利器但其量刑结果却与多次抛掷,造成财产损失或主观恶意较强的样本的量刑结果相近。对于第二部分的样本因素对比,样本15在主观恶意以及抛掷次数上均较样本23高,样本23中包含的因素较少,但造成了财物损失。对于第三部分的样本因素对比,两个样本的因素模式类似。对于第四部分的样本因素对比,样本10在抛掷物品和抛掷次数上危险性较大,但抛掷时间较样本4和样本25危险性小。如果对四个部分进行交叉比较,无法就因素影响程度作出精确的“情节严重”标准划定,量刑的确定与因素模式之间无明显规律性。以上对比很难从中得出规律,该部分更多体现了司法实践中对高空抛物罪“情节严重”的认定还未形成强力标准,但其中畸重主观影响因素的倾向已然显露,但还需要未来更多数量的司法实践样本加以证明。

(三)高空抛物罪“情节严重”认定标准的实践问题

⒈认定标准不统一。结合前文的数据分析,司法实践中针对高空抛物罪“情节严重”标准的认定缺乏统一标准。包含着相同因素的样本在因素具体内容或包含的危险性上相近,但其量刑结果却大相径庭;量刑结果相近的样本却拥有不同的因素模式。司法实践中应对“情节严重”的认定标准进行限定,将法官的自由裁量权限定在合理范围内。

⒉区域入罪差异化。根据国家统计局2021年对经济地区的划分将样本涉及地区统计如下(见图6)。

图6 样本地域分布

分析26个样本的量刑结果与地区关系,可以发现中西部地区以及东北地区共12起案例,其中1起被判处拘役,1起被判处拘役缓刑,其余10起案件均被判处有期徒刑或有期徒刑缓刑。东部地区的14起案例中,8起被判处拘役或拘役缓刑,6起被判处有期徒刑或有期徒刑缓刑。从因素包含情况来看,东部地区案件的因素包含量较其他三个地区少。中西部和东北地区普遍量刑畸重与其案件包含因素多具有一定的正向关系,对于“情节严重”的认定保持严格的高标准态度,东部地区案件包含的因素较少,尽管在量刑上相对畸轻,但实际上降低了入罪门槛,也降低了“情节严重”的认定标准。可见,不同区域的入罪化标准也不尽相同。

⒊重主观轻客观。根据上文的数据分析并结合量刑结果来看,造成财产损失的共9起案件,除了1起案件被判处11个月有期徒刑外,5起案件被判处6个月有期徒刑,3起案件被判处拘役缓刑。没有造成实际损害的剩余案件却有相当数量被判处了相同的刑罚,不同的是这些案件或有较深的主观恶意或多次抛掷。《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第二百九十一条之二第二款对高空抛物罪“转化他罪”的成立条件规定为:有前款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。但对于高空抛物罪的成立却没有要求是否造成后果,司法实践中似乎也淡化了行为造成客观损害这一因素,而将认定的标准更多地倾斜在抛掷行为本身,包括高空抛物行为的抛掷物品、抛掷次数、行为人主观恶意等因素。尽管高空抛物罪的成立仅要求“情节严重”,但若过分注重标准的主观方面而削弱客观方面,甚至对已造成实害结果的案件量刑畸轻,则与立法初衷相悖。

三、高空抛物罪“情节严重”认定标准的构建

《刑法》第二百九十一条之二规定:“从建筑物或者其他高空抛掷物品,情节严重的,处一年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。有前款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。”该法条实际为高空抛物罪“情节严重”标准设置了上下限,即行为人从建筑物或者其他高空抛掷物品,情节不严重的不作入罪处理,这是下限标准;行为人犯高空抛物罪同时构成其他处罚较重的犯罪,按其他犯罪定罪处罚,这是上限标准。基于刑法教义学和上述实证数据可知,高空抛物罪“情节严重”标准的界定需要从基本规则与具体规则两个维度进行。

(一)基本标准

⒈下限标准:行为。借用法益保护主义的观点,刑法的任务或目的是保护法益,犯罪应当被限定为对法益的加害行为(侵害法益或者具有侵害法益危险的行为)。[7]如果行为没有造成法益上的侵害就不能被认定为犯罪行为,无法用《刑法》进行归责。仅有高空抛物行为无法构成高空抛物罪,但高空抛物罪的成立以高空抛物行为的实施为基准。

⒉“情节严重”标准:危害性+后果。行为+法益侵害可能性是高空抛物罪定罪要件的核心要素,其中法益侵害可分为抽象法益侵害与具体法益侵害。根据上文数据,高空抛物罪所侵害的法益基本可分为公共秩序、公共秩序+财产损害、公共秩序+人身损害三种,因此高空抛物罪成立的“情节严重”标准可以简略地以危害性+后果来归纳。高空抛物行为在具有损害一定程度的公共秩序的抽象危险性后,或者在损害公共秩序的基础上造成了一定后果时应被《刑法》评价为高空抛物罪。

⒊上限标准:现实法益侵害+主观恶意。高空抛物罪与他罪产生竞合时,按照处罚较重的规定定罪处罚。司法实践中与高空抛物罪相竞合的罪名主要有以危险方法危害公共安全罪、故意杀人罪、故意伤害罪、故意毁坏财物罪等。从高空抛物罪的危害性分析,绝大部分案件危害的法益是公共秩序,一部分案件在危害公共秩序的同时造成了一定的财产损失,极少数案件在危害公共秩序的同时造成人身损害。与高空抛物罪相竞合的罪名几乎都在高空抛物罪能够造成的后果上更进一步。因此,高空抛物罪的上限标准应当从行为造成的现实法益侵害与行为人的主观恶意着手,尤其以超过范围的财产损失、轻微伤以上的人身损害以及行为人的主观目的与主观恶意这三个方面为主。

(二)具体规则

⒈抛掷物品。每个案件都会有被抛掷的物品,否则抛掷这个动作就不能被《刑法》评价为犯罪行为,因此抛掷物品是“情节严重”认定标准里不可或缺的要素,但对于抛掷物品的范围无法明确限定,只能进行模糊化的类型划分。实践数据更倾向于将可能会造成人身伤亡与财产损害危险性的物品作为入罪的抛掷物品类型且均是固体物品。结合实践,可将入罪的抛掷物品分为四类:第一类是杀伤性利器,该类物品具有较强的危险性,其抛掷无需与其他因素结合即可认定为高空抛物罪,如抛掷杀伤性利器+造成了财产损失,或者抛掷杀伤性利器+多次抛掷,甚至是在行人活动高峰期的时间段进行抛掷等即可达到情节严重的标准;第二类是危险性物品,其危险性低于杀伤性利器但高于普通物品,该物品需要与较第一类物品更多的因素结合才可达到认定标准;第三类是重物,该类物品尽管危险性低于前两类,但如果与抛掷地点和抛掷物降落点相联系,所产生的危险也较大;第四类是普通物品,需要与较前三类更多的因素结合才能达到标准。

⒉抛掷地点。所有的高空抛物案件都有抛物地点,但不是所有的案件中都清晰列举该要素,因为抛掷地点只要是“高空”即可完成抛物行为。因此需要与其他因素相结合来共同构成情节严重的判定标准。如样本15中的抛掷地点是2楼,但抛掷物品是杀伤性利器与重物且行为人系多次抛掷,主观恶意较强。可见,当抛掷物品自身的危险性较小,但抛掷地点离地面的距离长,抛掷行为依旧具有较强的危险性,可达到“情节严重”的标准;当抛掷地点离地面的距离短,但抛掷物品危险性大或者多次抛掷,造成财产损失,主观恶意程度高等,也可达到认定的标准。

⒊抛掷物降落点。一般来说,抛掷物降落点即抛掷地点下方的固定区域,在样本中将其作为一个因素进行具体的认定,一方面是查清案件基本情况的需要,另一方面也是高空抛物行为抽象危险性大小的凭证。如抛掷行为的降落地点在人行道路、学校门口等比在其他地点拥有更大的危险性。抛掷物降落点无法单独构成认定标准,要与抛掷物品、抛掷次数以及抛掷人的主观恶意程度等因素结合才能形成“情节严重”的标准。

⒋抛掷时间。抛掷时间这一要素对认定标准的影响不显著,在活动高峰期抛掷物品和在低峰期抛掷物品都有扰乱公共秩序的可能性,因此抛掷时间因素不是绝对的影响因素,与“情节严重”的认定联系不紧密。但特殊情况下抛掷时间与特殊地点的结合会产生高于其他因素的影响力,如放学时间的学校对面、下班高峰期的路口等。

⒌多次抛掷。抛掷次数是体现行为人主观想法的一种因素,不仅表明抛物人行为会持续产生破坏公共秩序的风险,也表明抛物人的人身危险性较高。结合抛掷物品、多次抛掷以及主观恶意程度高等少量因素,就足以认定为“情节严重”,单次抛掷的情况下需要结合更多的因素才能达到认定标准,但在具体个案中还要结合行为人的抛掷原因与抛掷时间来进行分析。

⒍抛掷原因。尽管高空抛物罪的成立并未要求犯罪嫌疑人在主观上达到故意的程度,但高空抛物与高空坠物需要进行区分。认识到自己是在进行抛掷行为,而不是过失导致物品坠落是高空抛物罪认定的重要方面。结合样本数据,几乎所有案件的抛掷原因都有或长或短的描述,均是“知晓”自己在进行抛物行为。因此,意识到自己行为的主动性才是认定“情节严重”的标准,而抛掷原因的多样化属于量刑层面的影响因素。只要抛掷原因达到主动标准,结合抛掷物品与抛掷地点即可达到“情节严重”(体现为26个样本中的样本6)。但要注意的是,如果抛物人的抛物行为刻意针对某项财产或者针对某个具体的人,则有可能构成其他犯罪,具体情况需在个案中进行分析和认定。

⒎主观恶意。将主观恶意作为单独的因素列出,主要考虑高空抛物罪的成立并不需要行为人有主观故意,但如果行为人持故意态度进行抛物行为,就更能达到“情节严重”的标准。如果抛物人在一次或者几次抛掷物品后被他人质问或者劝阻仍继续抛掷的,此时由于被发现抛掷行为,楼下的行人已经有了警觉,该抛掷行为一般不会造成人员伤亡或财物损失,但此时的公共秩序已遭到破坏,因此可以依据行为人的主观恶意认定其行为达到了“情节严重”的标准。

⒏人身伤亡。抛掷行为造成人身伤亡不是入罪的必备要素,但若造成了轻微伤的后果,就足以评价为“情节严重”。值得注意的不是造成人身伤亡是否构成高空抛物罪,而是是否就此转化为其他犯罪,如故意伤害罪、过失致人死亡罪等。这里的人身伤亡因素实际影响着高空抛物罪“情节严重”认定标准的上限。高空抛物罪为轻罪,一旦抛物人的抛掷行为造成被害人轻微伤以上的后果,就不仅是简单的破坏公共秩序的行为,抽象的危险性变为实质的损害,侵犯的法益也有所改变。因此,高空抛物罪的“情节严重”认定标准中,造成被害人轻微伤应当是该罪能够造成人身损害的上限。若超出该上限,就属于法条中“同时构成其他犯罪”的情形。

⒐财产损失。造成财产损失应当是“情节严重”标准的直接影响因素,具备了基本的抛掷物品、抛掷时间与地点等因素后造成了财产损失,即可认定“情节严重”。但财产损失的数额应当有大致的范围限定,如果造成较大的公私财产损失,就突破了认定的上限转化为其他犯罪,如果抛物人故意通过抛掷行为对他人财物进行毁坏,还可能产生与故意毁坏财物罪的竞合。

(三)设立兜底性条款

对入罪进行具体的标准限定有利于司法活动的开展,但同时也需要兜底性条款以顺应社会生活复杂精细化的发展趋势。对于兜底性条款要进行同类解释,同类解释是对于法律条文中最后的兜底性条款中的结论性规定,应与条文中逐一列举的款项规定作同一级别的同类别解释。[8]因此,在具体标准的列举后应当加入一条:以及其他情节严重的情形。

(四)提高入罪标准

尽管高空抛物罪的出现是为了维护人民群众的安全与公共秩序,但该罪的入罪标准有必要进行拔高,谨防《刑法》过多、过早地对社会生活进行干预,导致犯罪的普遍化。对于达到“情节严重”标准的高空抛物行为,应当主动适用我国宽严相济的刑事政策,与认罪认罚从宽制度相结合,对首次高空抛物入罪且“情节较轻”的犯人作限期不入罪处理,即判决其构成犯罪并进行刑事处罚后,针对该犯罪附条件附期限做不入档处理。如果犯人在刑罚完毕后再次进行犯罪(无论何种犯罪),该犯罪记录不再作保留处理。