鄱阳湖水位对沉积物磷释放的影响及总磷考核建议

2023-02-12张洪,薛雪,郁达伟,魏源送,桂双林,魏志华

张 洪,薛 雪,郁 达 伟,魏 源 送,桂 双 林,魏 志 华

(1.中国科学院生态环境研究中心 环境水质学国家重点实验室,北京 100085; 2.中国科学院大学,北京 100049; 3.江西省科学院 能源研究所,江西 南昌 330096; 4.南昌市新建区环境保护监测站,江西 南昌 330199)

0 引 言

长江流域磷来源复杂、“三磷”问题突出,已对流域水体中磷浓度产生了重要影响[1-2],而磷浓度又是评价河湖水生态系统健康与否的重要指标[3-4]。近年来,长江流域水质总体呈现好转趋势,但总磷已成为流域水体首要污染因子[5-6]。其中,2016年,长江流域总磷作为首要超标因子的断面占比为 33%,高于氨氮占比 26%,也高于高锰酸盐指数占比1.4%[7]。作为长江流域最大通江湖泊的鄱阳湖,其水体磷污染问题也十分凸显,总磷普遍超标且浓度逐年增加,成为制约鄱阳湖流域(江西省)经济社会可持续发展的重要因素[8]。随着长江大保护工作的推进,外源污染得到有效控制后,内源磷释放将成为影响鄱阳湖水体总磷浓度的关键因素。

磷很难通过气态形式从水体中脱除[9],因此,水体沉积物是流域磷的主要蓄积库,同时其内源磷释放也会对水环境产生重大影响[10-11]。水体沉积物中磷可通过两种途径释放到上覆水中[12]:① 自由扩散过程,将附着在沉积物颗粒物上的磷先释放到间隙水中,再通过浓度梯度或外力扰动,将磷扩散到上覆水中[13];② 再悬浮过程,在外界自然作用下,沉积物中含或吸附磷的颗粒物质再悬浮到上覆水中,可增大上覆水中磷含量[14]。沉积物中磷释放过程受到环境因素的显著影响,包括沉积物/上覆水性质、水体水量变化、扰动作用等[12,15-16]。目前,鄱阳湖沉积物中磷释放影响因素研究已涵盖pH、溶解氧、温度等[10,17-18],但有关水位波动引起沉积物干燥和再淹没过程对磷释放的研究未见报道。

长江干流上游水库群运行对鄱阳湖与长江之间水沙交换过程产生了重要影响,推动江湖关系演变[19],加剧了鄱阳湖区秋旱现象频繁发生,以及鄱阳湖的水位波动[20-21]。加之2022年鄱阳湖流域降雨量较同期偏少,到9月6日08:00,鄱阳湖星子站水位跌破了8.00 m,标志着鄱阳湖正式进入极枯水位[22]。湖区通江水体面积仅310 km2,相较丰水期面积(4 125 km2),萎缩了92.5%。到10月3日,星子站水位退至6.72 m,刷新1951年有记录以来历史最低水位。水位下降导致鄱阳湖湖盆形成大面积裸露,沉积物在高温暴晒下迅速干燥。随着后期水位回升,沉积物干湿交替过程将会对内源磷循环产生显著影响[23]。因此,本文选择鄱阳湖南昌湖区典型断面,采集不同水位沉积柱样品,开展干湿交替对沉积物中磷释放过程影响的模拟研究,为探明鄱阳湖沉积物中磷的生物地球化学循环规律提供依据,同时为实现鄱阳湖上覆水总磷考核达标提供支撑。

1 研究区域和方法

1.1 研究区域

鄱阳湖位于江西省境内,近10 a最大水面面积4 141 km2(湖口水文站水位22.30 m)[24],属吞吐型湖泊,是中国第一大淡水湖,和洞庭湖有着“长江之肾”的美称。鄱阳湖湖区北部与长江相接,位于江西省北部,长江中下游南岸[25]。以鄱阳湖星子站为界,北湖湖道狭长,宽度仅有5~8 km。鄱阳湖是一个过水性、吞吐型、季节性湖泊,它承接容纳赣江、抚河、信江、饶河、修河五大河流入湖,影响着长江径流流量和流域生态环境质量[26]。鄱阳湖湖区容水量受季节性降水影响很大,具有“洪期一片是湖、枯期一线似河”的独特景观,洪水期湖泊面积有时可达枯水期湖泊面积的几十倍[27]。

本研究选取星子水文站、南矶山断面和青岚湖断面为实验点,如图1所示。南矶山断面(116°20′19″E,28°59′32″W)位于南昌市新建区南矶乡,断面地处赣江中支和南支汇入鄱阳湖开放水域冲积形成的赣江三角洲前缘,是赣江两大支流的河口与鄱阳湖大水体之间的水陆过渡地带。青岚湖断面(116°9′18″E,28°29′17″W)位于南昌市进贤县英山圩以北的外青岚湖水域,与城区紧密相连,是鄱阳湖众多卫星湖之一。星子站是鄱阳湖具有标志性的水文监测站,一直以来记录着鄱阳湖不同时期的水位高程,因其位于五大河流汇合必经卡口而被设为水文监测站。

图1 研究区域采样点Fig.1 Sampling points of the study area of Poyang Lake

1.2 沉积物磷释放潜力模拟和分析方法

采用室内静态模拟方法估算沉积物磷释放潜力。2022年8月,采集鄱阳湖南昌湖区柱状沉积物,连同上覆水一起运回实验室。利用高80 cm,内径为6 cm的亚克力圆柱形实验管,在鄱阳湖流域的青岚湖和南矶山2个国控断面各采集4根沉积柱样品和5 L湖水。4根沉积柱中1根作为实验对照柱,其余3根为平行实验柱。实验对照柱保证了实验点沉积物原位状态,未做任何处理,一直处于水淹状态(上覆水20 cm)。而3个平行样为模拟沉积物干湿交替过程对沉积物磷释放的影响,运回实验室静置48 h后,用注射器取走沉积柱全部上覆水(见图2)。为保证实验的准确性,所有沉积柱底泥控制为40 cm厚度。

图2 模拟装置Fig.2 Incubation device

将抽干上覆水的沉积柱(3个平行样)放置于室外曝晒直至底泥晒干,使沉积柱表层沉积物处于干旱状态。平行实验组曝晒完成后加入对应采样点湖水至20 cm,和对照实验柱一起放置实验室进行常温静态培养,分别在第0,1,3,5,7,9天后,用注射器采集50 mL水样装入离心管后,放入冰箱保存待测。水样取完后沿管壁缓缓注入相同体积的超纯水作为补充。

所取水样用0.45 μm滤膜过滤,用于活性磷酸盐(SRP)和总溶解性磷(TDP)测定,总磷(TP)测定水样无需过滤。水样中TP、TDP、SRP测定参考GB 11893-1989《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》[28]。其中,TP和TDP测定时需对水样进行消解,参考 HJ 678-2013《水质 金属总量的消解 微波消解法》[29]。为准确表达干湿交替对沉积物磷释放的影响,3个平行样测样结果需扣除对照样测样浓度。

1.3 数据处理方法

沉积物静态释放通量R的计算方法见公式(1):

(1)

单位面积释放量M计算方法见公式(2):

(2)

式中:R为释放通量,mg/(m2·d);M为单位面积沉积物的磷释放量,mg/m2;v为柱中上覆水体积,L;C0,Cn,Cj-1为初次、第n次和j-1次采样时某物质浓度,mg/L;Ca为添加水样中的物质浓度,mg/L;vj-1为第j-1次采样时采样体积,L;S为沉积柱样中沉积物-水界面接触面积,m2;t为释放时间,d。

1.4 水位-水质数据决策树模型分析方法

采用2020~2022年鄱阳湖星子站水位数据和南矶山国控断面水质数据,基于决策树(Decision Tree Method)模型对该阈值进行了建模分析。建模主要采用R语言party包和rattle包,将数据集划分为训练集(4/5)和验证集(1/5),在条件推断的框架下建立二叉树回归推断,检验水位和水质类别之间统计无关的零假设直到假设不能拒绝,基于p值选择水位对水质最强的影响值作为一个节点。递归上述步骤,直至所有无关假设被拒绝,则决策树完成建立。从而建立的每个二叉树根节点,即为水质类别突变点对应的水位阈值。所建立的模型对水质类别的预测正确率平均为79.3%±5.1%。

1.5 统计和作图方法

相关统计计算使用Excel 2021软件,相关性分析采用SPSS 26软件,图形处理使用Origin 2022软件。

2 结果与讨论

2.1 鄱阳湖多年水位波动过程分析

根据2012~2022星子站逐月水位、2020~2022年逐日水位资料,以及不同水位对应的水面面积,分析鄱阳湖水位-裸露面积的定量关系,结果如图3所示。由图3(a)可知:近3 a,鄱阳湖水位呈现下降的趋势,由2020年平均13.94 m降至2022年13.04 m,对应水面面积也呈现明显的减少趋势。鄱阳湖水位随季节和年际时间尺度变化均非常大,尤其2022年多次跌破历史最低水位[30,22],与长江流域枯水特征基本保持一致[31]。

图3 鄱阳湖多年水位波动(2012~2022年)及其与湖盆裸露面积关系Fig.3 Water level fluctuations of Poyang Lake and relationship between water level and exposed area of Poyang Lake

近年来,鄱阳湖洪旱频繁,对人们生活及生态环境造成很大影响[30]。洪旱事件与水位密切相关,鄱阳湖水位年内变化特征十分明显,高水位基本出现在洪水期(6~8月)。2020~2022年,鄱阳湖星子站最高水位分别为22.60,18.97 m和19.41 m;最低水位分别为7.59,7.55 m和6.72 m,且低水位大幅提前(见图3(a))。水位的高幅波动,导致鄱阳湖水面面积也呈现出高度的动态性,进而呈现不同尺度的裸露范围。由图3(b)可知:鄱阳湖水位与其裸露面积呈现很好的线性相关。计算可得,近3 a最低水位时鄱阳湖裸露面积分别达到3 433.92,3 442.40 km2和3 618.36 km2,而本研究模拟期8月份,裸露面积分别为1021.84,1 656.76 km2和2 810.19 km2。巨大的水面面积差,使得鄱阳湖湖区大量沉积物经历干湿交替过程,会对湖区磷的生物地球化学循环过程产生重要影响[23]。

2.2 水位驱动下鄱阳湖沉积物磷释放分析

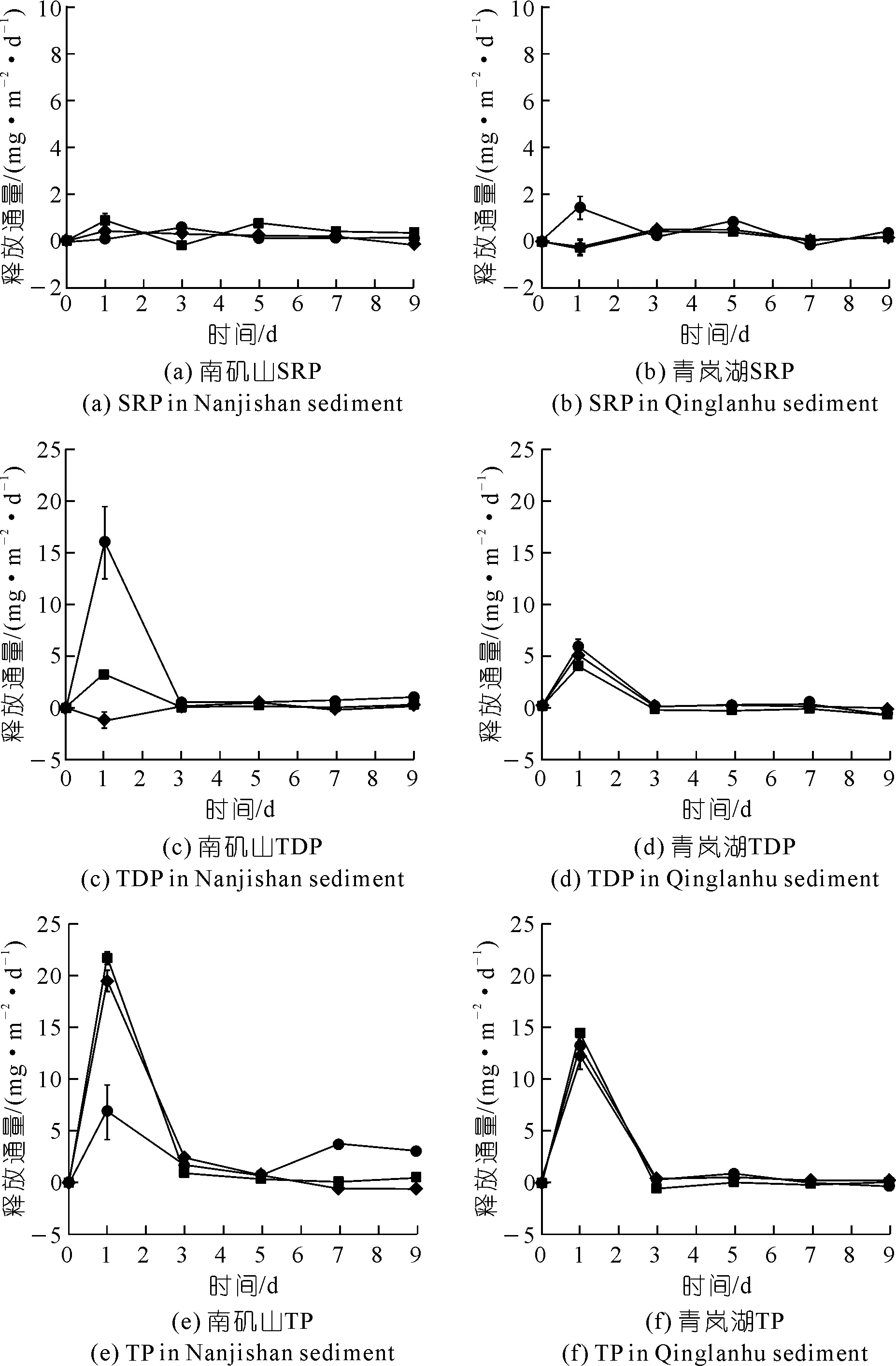

图4展现了干湿交替驱动下鄱阳湖沉积物中磷释放通量的变化过程。由图4可知:南矶山和青岚湖断面沉积物在经历裸露-暴晒-淹水后,沉积物中磷均出现不同程度释放过程。整体上,2个断面的沉积物在模拟第1天出现大幅释放过程,随后迅速降至微释放状态,而对照样沉积物磷通量变化甚微。淹水初期南矶山断面沉积物TP、TDP和SRP的平均释放通量分别为16.67,6.02 mg/(m2·d)和0.44 mg/(m2·d);青岚湖断面分别为13.23,5.04 mg/(m2·d)和0.27 mg/(m2·d)。整个模拟期间,两个断面沉积物单位面积TP释放量均值分别为26.23 mg/m2和19.61 mg/m2,结合2022年8月鄱阳湖平均裸露面积,估算可知整个湖盆裸露区水位上升后,由于干湿交替导致的TP释放量预计在36.05~94.65 t之间。已有研究估算[32],鄱阳湖最大支流赣江TP年输入约4 303 t,但其输入伴随大量河流泥沙颗粒,且流动水体水环境稀释容量较大。而湖体干湿交替诱导的沉积物磷释放,属于零容量的直接输入,会对局部区域上覆水TP浓度产生高强度冲击,尤其是对国控断面TP考核的影响不容忽视。

水位变化是驱动湖泊沉积物中氮磷等营养盐迁移转化的重要因子[33,18],进而对湖泊上覆水水质产生重要影响[34]。本研究通过模拟鄱阳湖沉积物干湿交替过程磷释放效益,发现2个断面退水后裸露的沉积物再次淹水,会诱导短时间集中释放过程。其中,磷释放组成以颗粒态为主,分别占比64%和62%,SRP占比较低,仅为3%和2%。已有研究表明,在干湿交替过程中,沉积物中磷赋存形态及其含量均会发生变化,增加沉积物中各形态磷的释放风险[35]。而这一过程将直接影响到鄱阳湖国控断面TP的考核达标。

注:图中3条线代表3个平行样。图4 鄱阳湖沉积物磷释放通量模拟结果Fig.4 Phosphorus release fluxes from the sediments in Poyang Lake during incubation period

图5 鄱阳湖(南矶山断面)TP水质类别天数占比与水位(星子站)的关系Fig.5 Relationship between the ratios of differential water quality(Nanjishan Section)and water level(Xingzi Station)in Poyang Lake

2.3 鄱阳湖水位与水体磷浓度关联性分析

水位-水质关系的决策树模型分析结果表明(见图5),水位在极大程度上决定了鄱阳湖南昌湖区断面(南矶山)的水质优劣。随着星子站水位从8.38 m经10.88 m上升到17.13 m以上,对应的鄱阳湖断面水质类别总体上从地表劣Ⅴ类经地表Ⅴ类、地表Ⅳ类上升到地表Ⅲ类以上。在水位15.62 m以上,断面水质达到地表Ⅳ类及以上的概率稳定提高。近3 a(2020~2022年)在星子站水位高于17.13 m的144 d中,有81.25%的天数(117 d)断面水质为地表Ⅲ类,个别天数(十余天)会波动到地表Ⅱ类或地表Ⅳ类。而最近3 a(2020~2022年)在星子站水位低于8.38 m的78 d里,有67.9%的天数(53 d)断面水质为劣Ⅴ类,只有个别天数能达到地表Ⅴ类或地表Ⅳ类,尚未达到过地表Ⅲ类以上。

上述水位-水质关系分析的结果再次表明,水资源是鄱阳湖断面水环境达标的基本条件。已有较多研究表明,鄱阳湖周期性水位变化是水体磷浓度变化的重要原因,枯水期TP浓度较丰水期和平水期高[18],与本研究结果一致。分析其原因可能包括:① 水位下降导致水体磷的自净能力和环境承载力下降[36];② 水位下降导致鄱阳湖沉积物磷释放风险增加,进而增大其对水质影响[37]。因此,考虑不同水位期对鄱阳湖国控断面TP实施差异性考核十分必要。

2.4 鄱阳湖国控断面总磷浓度考核建议

近年来,TP已经成为长江流域首要污染物。2016年国控断面数据显示,长江流域TP、COD和NH3-N超标比例分别为18%,10%和7%。2022年,生态环境部印发的《长江流域总磷污染控制方案编制指南》,也说明了流域磷污染的紧迫性。作为“长江双肾”之一的鄱阳湖TP超标的问题也日益凸显。2021年,鄱阳湖国控断面南矶山TP超标天数占比高达90%,而“十四五”期间新增的青岚湖国控断面,主要超标因子也是TP,年度最高浓度达到了0.17 mg/L。

鄱阳湖是中国最大的淡水通江湖泊,具有独特的丰枯水文节律,在长江经济带保护与发展中占有十分重要的地位。长江与鄱阳湖江湖关系演变受人类活动带来的影响不断加剧,尤其三峡水库的运行极大改变了鄱阳湖的水文情势,极端水位时常出现[38]。高幅水位波动导致大面积沉积物经历干湿交替,会诱导沉积物磷释放,进而增加上覆水中TP浓度。此外,水位下降也会导致鄱阳湖水体磷的自净能力和环境承载力下降,水体中TP浓度变大[36,18]。由此可见,鄱阳湖水体中TP浓度与周期性变化的水位密切相关。

磷是湖泊水生生物重要的营养元素,同时也可能成为湖泊水体主要超标因子。现阶段,GB 3838-2002《地表水环境质量标准》是评价中国水体TP考核主要依据。在具体执行过程中,规范要求分析“澄清样”TP,而忽视了颗粒态磷。尤其在长江流域,水体磷以颗粒态为主,且与泥沙关系密切[39]。对于鄱阳湖国控断面TP考虑建议如下:

(1) 以SRP或者TDP替代TP作为断面磷考核指标。通过分析鄱阳湖南矶山国控断面TP超标问题,发现大量不易沉降的悬浮颗粒物是造成南矶山断面水体TP超标的主要原因。尤其在枯水期,南矶山断面水体浊度高,与TP和颗粒态总磷呈显著正相关关系,且颗粒态总磷占TP 70%以上。可见,水体中大量无法沉降的悬浮颗粒物是浊度升高和TP超标的主要原因。

(2) 星子站水位低于11.00 m时以河流标准考核。依据GB 3838-2002《地表水环境质量标准》,对河流和湖泊TP考核标准限值相差很大,如Ⅳ类水质标准分别为0.3 mg/L和0.1 mg/L。而鄱阳湖水位波动变幅大,2020~2022年星子站最大水位差分别达到15.01,11.42 m和12.69 m,当水位低于11.00 m时,南矶山国控断面Ⅴ类(TP)概率就达50%。而低水位时期,鄱阳湖主要水体实际呈现河流特征,且前文已经证明,鄱阳湖水位波动导致的湖盆干湿交替,会导致沉积物磷释放,在水位抬升后,水体磷浓度可能暂时性升高。因此,建议地方生态环境部门牵头,基于三峡水库建成后的鄱阳湖的水位变化规律,开展鄱阳湖国控断面磷考核标准的动态阈值研判,为考核提供科学可靠的第一手资料。

3 结 论

本文基于鄱阳湖星子站水位资料,通过实验室模拟研究,分析了水位波动下沉积物磷释放潜力,并对TP考核给出建议,主要结论如下:

(1) 鄱阳湖水位和面积年际和年内时间尺度变化均非常大。2020~2022年,星子站最高水位差分别为15.01,11.42 m和12.69 m;水位的高幅波动,导致鄱阳湖水面面积也呈现出高度的动态性,近3 a最低水位时的裸露面积分别达到3 433.92,3 442.40 km2和3 618.36 km2,使得鄱阳湖湖区大量沉积物经历干湿交替过程。

(2) 鄱阳湖沉积物在经历干湿交替后,沉积物中磷会出现不同程度释放。南矶山和青岚湖断面沉积物经历裸露-暴晒-淹水后,淹水初期沉积物TP的平均释放通量分别达16.67 mg/(m2·d)和13.23 mg/(m2·d),直接影响到鄱阳湖国控断面TP的考核达标。

(3) TP已成为鄱阳湖首要污染物,建议鄱阳湖国控断面以SRP或者TDP替代TP作为磷考核指标,且当星子站水位低于11.00 m时,尽量只监测不考核;如若考核则以河流标准考核,并动态调整鄱阳湖国控断面磷考核标准的阈值。