李氏,回山转海不作难

2023-02-09周白之白

周白之白

在动辄千百年的历史长河中,墓志是古人留给后人的“时间胶囊”。那些长期深埋于地下的墓志,在种种偶然因素的作用下,部分会被后人发掘、识读。在这种极其幸运的偶然之下,那些本该湮灭无闻的人物和故事就这样闯进了我们的视野,那些曾真实存在过的鲜活人生,在千百年之后,似乎仍有某种击中胸膛的力量,让人感受到那个时代的力量。

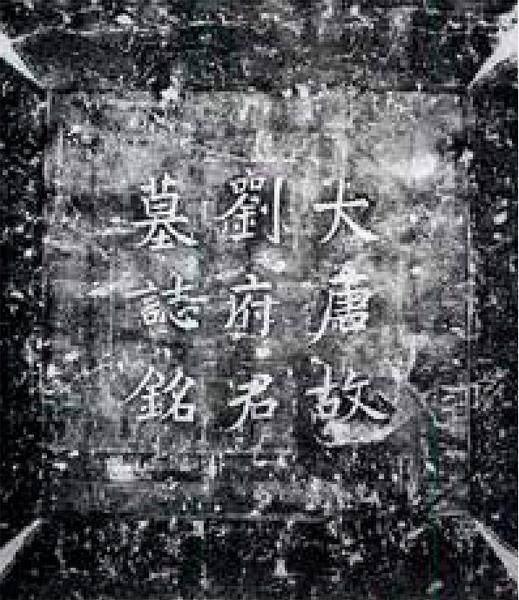

如果不是60多年前于陕西乾陵(唐高宗李治与皇后武则天合葬墓)偶然发现的《大唐故刘府君墓志铭》,我们可能永远不会知道这位颇具传奇色彩的唐朝女性李氏,以及她那趟荡气回肠、艰难而坚韧的人生旅程。

李氏是墓主刘浚(同濬)的发妻,刘浚则是唐朝宰相刘仁轨之子。刘仁轨因在百济(朝鲜三国时代政权之一)之战中斩获战功,颇受高宗与武则天重用,84岁卒于宰相之位,陪葬乾陵。

李氏的丈夫刘浚亦非等闲之辈,他17岁随父征伐,屡屡立下战功,平李敬业之反时又以江左五州简募宣劳使的身份大放異彩,累迁至太子中舍人。

刘家父子的生平,新旧唐书《刘仁轨本传》均有载,而李氏则不见于史籍。

换言之,重见天日的《大唐故刘府君墓志铭》,是李氏曾来过人间的证明。

唐高宗尚在人世的时候,武则天就已经成为“双圣”之一,等到唐高宗去世以后,武则天的权势自然达到了顶峰。

面对如此情形,野心勃勃的武则天不甘放权做一个尽心尽力辅佐新皇的太后。为此,武则天想出一个办法来试探朝中大臣的心思。

她让朝堂上的所有大臣去写一份劝进表,其目的就是为了让自己的皇帝之位变得名正言顺,并同时告诉天下人:我本来是不想当皇帝的,但大家都劝我当皇帝,那我也只能勉为其难地带领大家走上繁荣昌盛的道路。

如果大臣愿写,那就说明他可为自己所用;若不愿意写,想办法打压即可。

刘仁轨生前即劝诫武则天吸取西汉吕后之祸的教训,及早让权抽身。可能是受其父的影响,刘浚坚决反对武则天称帝,所以刘浚对那份劝进表的态度可想而知。

最终,刘浚为此而付出了生命的代价。垂拱二年(公元686年),由于受到诬陷,刘浚被流放岭南,载初元年(公元690年)被酷吏杀害于广州,年仅四十七岁。

李氏决定接回丈夫遗体。

据墓志推算,丈夫刘浚客死他乡那年,李氏刚好40岁。

有关李氏40岁之前的人生,墓志上所言不多。只知道她来自陇西李氏家族,是隋绛郡公李礼成六代孙、右卫将军李扬休长女。她“丽如朝蕣(因同舜)”而“操若寒筠”,年初及笄(约15岁)便早早地嫁到刘家。

幸运的是,因出众的德操行能,李氏得到了丈夫全家人的认可。婆婆文献夫人年老多疾,李氏与丈夫刘濬亲侍汤药,十数年如一日。夫妻二人的至孝之行甚至一度受到高宗的表扬,来自朝廷的钦赏也被刘家引以为荣。

40岁之前,李氏的人生虽不乏高光时刻,但其行动轨迹仍不外乎厅堂之间,所付出的辛劳勤勉,亦不过想要全力做好一位妻子和儿媳而已。

李氏40岁之前的人生,即使谈不上养尊处优,也毕竟是高门贵妇,总体而言还算平静、闲适。如无意外,她会继续平静地生活下去,最终以一位饱受尊重的夫人身份过完心满意足的一生。

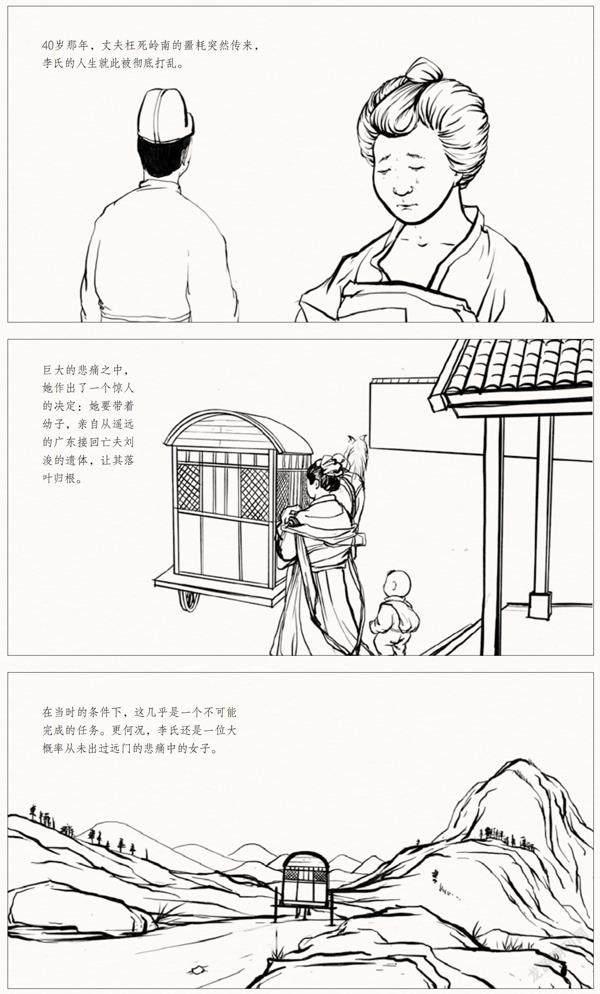

但40岁那年,丈夫枉死岭南的噩耗突然传来,李氏的人生就此被彻底打乱。巨大的悲痛之中,她作出了一个惊人的决定:她要带着幼子,亲自从遥远的广东接回亡夫刘浚的遗体,让其落叶归根。

在当时的条件下,这几乎是一个不可能完成的任务。更何况,李氏还是一位大概率从未出过远门的悲痛中的女子。

“山长海阔,万无一回。”墓志铭用这八个字形容了李氏那趟旅程的艰险,感觉也像在写每个人的一生。

关于李氏此举的艰难与悲壮,墓志写得荡气回肠:

及公枉殁南荒,夫人携幼度岭,行哭徒跣,扶榇还乡,寒暑四年,江山万里,一朝至止,谁不嗟伏!

在唐朝,长途旅行的艰难远非今人所能想象。据学者统计,唐朝旅行者的不幸遭遇大概有虎杀、鬼击(突发疾病)、南方的毒虫与瘴气等若干种原因,任何一种都足以轻易夺人性命。

与玄奘、鉴真这样心怀虔诚信仰的旅行者相比,支撑李氏踏上那段旅程的信念又是什么呢?她可能是出于成婚20多年来志同道合、相濡以沫的伉俪情深,也可能是出于对丈夫在岭南异乡枉死于酷吏之手的痛惜。

总之,在穿越四个春夏秋冬、往返万里之后,刘浚的遗体奇迹般地回到了故乡。

刘浚墓志后有铭,极力渲染了李氏的壮举,其辞精炼清丽、悲壮痛切,读来深受震撼。

生妻稚子,既少且孩。

他乡异县,谁不哀哉。

山长海阔,万无一回。

卓哉夫人,贞操绝伦。

涉水万里,乘舟四春。

扶榇携幼,来归洛滨。

“山长海阔,万无一回。”墓志铭用这八个字形容了李氏那趟旅程的艰险,感觉也像在写每个人的一生。

《大唐故刘府君墓志铭》。

随着年龄的增长,那趟艰险旅程的后果逐渐显露出来:“属以往缠瘴疠,患渐膏肓。”南方的瘴疠之毒还是侵蚀了李氏的健康,并逐渐发展成难愈之疾。皇帝特赐金丹、亲题药法,名医不绝、中使相望,然而,“生也有涯,命不可赎”。

开元十七年(公元729年),李氏“薨于道政里之私第,春秋七十有九”。

李氏的临终遗言之中,“吾内省无违”五个字格外值得玩味。用今天的话说,李氏自认为她这一生拼尽了全力、丝毫无愧于心。任何朝代、任何身份的人,若临终前能有这样的感悟涌上心头,大概都会令人羡慕吧。

李氏临终之前,还想着身体力行改革葬礼习俗,那就是死者“用物覆面”。李氏认为,“用物覆面”本是古时失行者因耻见亡灵而作出的举动,后人无知,相习成例而已,革除此弊习俗成为李氏在人间的最后一个愿望。以李氏之志行,她显然无须耻见任何亡灵。

值得欣慰的是,在李氏的悉心抚养教导之下,刘浚与李氏所生之两子皆顺利长大成材。长子刘晃一度受到玄宗赏识,且写得一手好诗,曾与宰相张说唱和;次子刘昂,官至京兆少尹。

开元十八年(公元730年),时当春末夏初,李氏与丈夫刘浚合葬于乾陵陪葬墓地。巧合的是,这年的春末夏初,李氏的同宗——时年三十整的李白第一次来到长安。

也许是受墓志铭里“山长海阔,万无一回”八个字的影响,每次当读到李白那句“回山转海不作难,倾情倒意无所惜”,笔者总忍不住想起李氏的故事。

铭像来势汹汹的提问,诗则是一个干脆利落的回答。

至少,无论连名字都没能留下的李氏,还是名满天下的李太白,都是这么回答的。