县级行政区划规模偏小对京津冀协同发展的影响

2023-02-07赵彪,王开泳,匡贞胜

赵 彪,王 开 泳,匡 贞 胜

(1.中国社会科学院中国边疆研究所,北京 100101;2.中国科学院地理科学与资源研究所,区域可持续发展分析与模拟重点实验室,北京 100101;3.郑州大学政治与公共管理学院,河南 郑州 450001)

0 引言

习近平总书记指出:“在我们党的组织结构和国家政权结构中,县一级处在承上启下的关键环节,是发展经济、保障民生、维护稳定、促进国家长治久安的重要基础”[1,2],“县一级工作好坏,关系国家兴衰安危”[3]。县域治理最大的特点是既“接天线”又“接地气”,“对上,要贯彻党的路线方针政策,落实中央和省市的工作部署,对下,要领导乡镇、社区,促进发展、服务民生”[2],是连接国家发展与基层社会的重要纽带,需要同时面对和处理复杂的工农关系和城乡关系。县域是我国行政区划体系中最悠久也最稳定的一级,这与农业社会的经济基础密切相关,然而,随着工业化和城市化水平的不断提升,以县域为基础的传统行政区划体制正面临治理体系和治理能力现代化转型的“千年之变”[4]。在此背景下,优化县级行政区划(简称“县级政区”)设置,已成为推动区域经济高质量发展的必然选择。

京津冀城市群是中国三大城市群之一,也是缓解南北发展不平衡问题的关键,存在城市等级比例失衡、经济空间分布极化严重等问题[5],京津冀协同发展问题已成为国内学界的研究热点。例如:丛屹等[6]认为京津冀地区存在顶层设计缺乏、决策各自为政、项目相互争夺、结构严重失衡、市场化程度低、计划体制惯性强等问题;魏进平等[7]认为行政、市场、生态、文化四大困境是京津冀区域合作长时间徘徊不前的重要因素;孙久文等[8]认为京津冀协同发展存在片面基于经济维度和地方利益角度理解协同发展内涵、片面锁定“两市一省”协同发展空间视野、片面强调政府干预机制推动区域协同发展、片面采取“零和博弈”观点认识区际关系“四大偏差”。在京津冀协同发展问题的根本原因方面,张可云等[9]认为未处理好京津冀各自之间的关系是导致该地区无法真正形成一体化发展格局的关键原因;薄文广等[10]认为京津冀不平等的经济和政治地位、三地各自为战的利益出发点、中央相关制度设计以及非政府力量发展迟缓等共同作用导致京津冀协同发展问题;张佰瑞等[11,12]认为行政区划是京津冀协同发展问题的基本体制根源,主要表现为行政区划刚性约束下的跨界公共事务治理困境以及“行政区经济”现象泛滥,区域发展对以行政区划为基础的属地管理模式提出了新挑战;朱苏加等[13]认为河北省县级政区制约着乡村振兴战略的实施,有必要进行适度调整。在京津冀协同发展的改革方面,杨龙等[14]认为由于京津冀三地互不隶属的行政体制已存在多年,具有巨大惯性,在不改变行政区划的条件下,通过协调机制可以弱化行政壁垒,克服行政辖区思维惯性;安树伟等[15]认为京津冀协同发展的根本难点在河北,寄希望于通过“非首都核心功能”疏解治理北京日益严重的“大城市病”仍不可能,要通过提升北京周边中小城市的功能,逐步缩小河北中小城市与北京之间巨大的收入差距和公共服务水平差距,进而起到拦蓄进入北京人口和产业的作用;程恩富等[16]认为行政区划级差效应对城镇化进程的迟滞是区域协同发展亟须破解的难题,加快推进区域一体化进程,必须打破行政区划的制约;毛汉英[17]认为有序疏解北京非首都功能,是京津冀协同发展的核心、关键环节和重中之重。

由此可见,现有研究已普遍认识到行政区划是制约京津冀协同发展的重要因素,并取得高质量的研究成果,但仍存在不足:1)研究尺度聚焦中央—地方以及省际等宏观大尺度的政治、经济分析,缺乏对中微观尺度的情境剖析;2)研究内容多集中于强调行政区划产生的问题,缺乏关于行政区划对协同发展的作用机制研究;3)研究区域多集中于探讨河北或北京的行政区划设置问题,缺乏从县级行政区划改革视角剖析京津冀协同发展问题的研究。鉴于此,本文通过对京津冀城市群县级政区尺度的属性特征进行分析,探讨县级政区规模偏小对京津冀协同发展的影响,并提出相应的行政区划改革思路,以期推动京津冀城市群协同高质量发展。

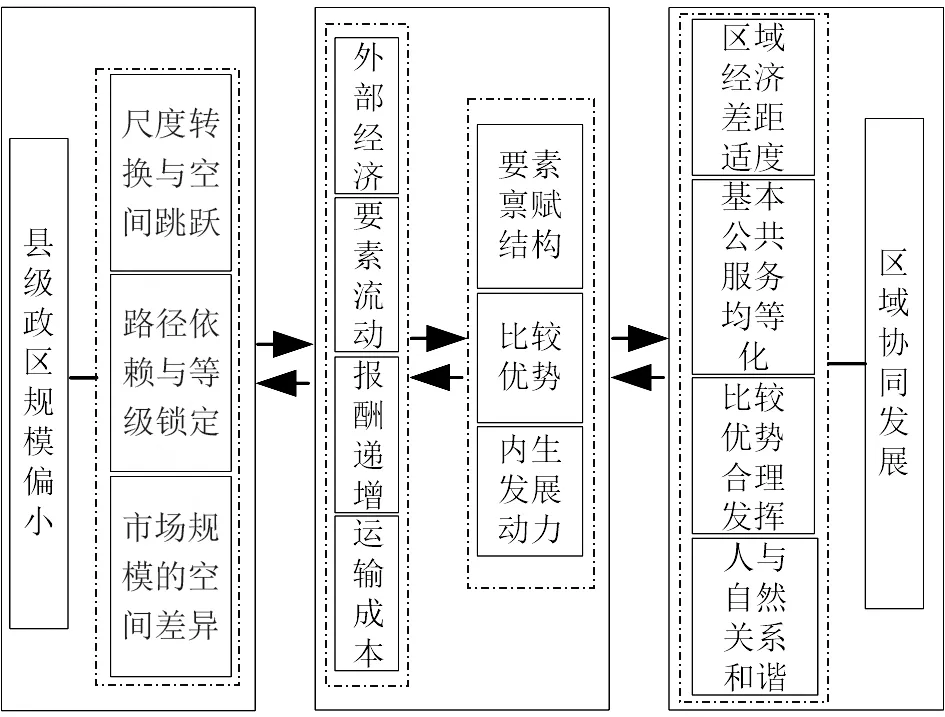

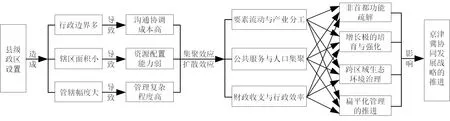

1 县级政区规模偏小影响区域协同发展的理论框架

县级政区规模偏小如何影响区域协同发展?已有研究尚未提供完整的解释框架,本研究基于新经济地理学探究县级政区设置影响区域协同发展的内在机制。新经济地理学的核心是说明报酬递增与运输成本之间的互动关系及其如何影响经济活动的地理分布。克鲁格曼在Dixit-Stiglitz框架下建立的中心—外围模型是新经济地理学产生的标志[18]。一般而言,出于对贸易成本、报酬递增、市场外部性等因素的考虑,厂商更倾向于靠近市场进行生产,但由于该区域的市场竞争较高,迫使厂商空间分布较分散,存在于厂商之间的吸引力和排斥力最终决定生产活动是集聚还是分散。当地区间的贸易成本较高时,由于存在本地市场效应,市场被分为规模有限的条块,厂商之间的排斥力大于吸引力,厂商只能向规模有限的本地市场提供服务;当贸易成本趋近中间段时,厂商之间吸引力逐渐上升,向周边市场的渗透力逐渐加强,分立的小规模市场开始逐渐融合;当贸易成本较低时,吸引力压倒排斥力,劳动力和厂商在更大的市场集聚,促进专业化分工和细分产品产生,市场外部性开始显著提升[19-21]。在此背景下,县级政区规模偏小如何通过规模报酬递增与运输成本的互动关系影响区域协同发展?具体而言:1)县级政区规模偏小影响规模报酬递增机制的产生,政区规模偏小导致土地、劳动力、资本等生产要素相对有限,难以产生规模经济和集聚经济,不易吸引相关厂商集聚,限制专业化分工程度提升,进而影响县级政区比较优势的有效发挥。2)县级政区规模偏小导致县级行政边界数量较多,一定程度上抑制了要素的自由流动,由于行政区划和行政体制的差异,行政边界两侧在税收政策、基础设施建设水平等方面存在明显的空间差异,对人口流动、企业选址等均造成不同程度的影响,既增加了交易费用,也不利于基本公共服务均等化水平的提升。3)县级政区规模偏小增加了运输成本,在本地市场效应的作用下,就地供应市场的要求和不完全竞争的性质决定了厂商之间的排斥力更大,厂商仅能服务有限规模的本地市场,造成多数厂商呈中小规模分散分布,增加了运输距离和运输网络的复杂性,导致区域经济整体效率较低。由于县级政区自身内生发展动力不足,转移支付资金的使用较分散,招商引资也存在诸多困难,为增强县级财力,一些高耗能、高污染的企业成为部分县(市)的主要经济来源,直接影响生态文明建设和可持续发展。4)县级政区规模偏小限制中心城市外部经济的产生。假设资源无法流动的情况下,为获取规模递增的报酬,生产总是集聚在规模最大的市场。由于县级政区规模偏小,大量的人口、资本等要素更偏好于向规模更大的市场集聚,易造成中心城市的规模不经济问题,影响外部经济效应发挥,进而拉大区域经济的发展差距。

区域协调发展(图1)包括区域之间经济差距保持在适度范围内、区域之间基本公共服务均等化、各地区比较优势能得到合理有效发挥、各地区人与自然关系保持和谐状态[22]。通过报酬递增、要素流动、运输成本和外部经济等效应的发挥,县级政区规模偏小在不同程度上影响区域经济的协调发展。基于以上论点,本研究以京津冀城市群县级政区为研究对象,对县级政区设置对京津冀协同发展的影响进行实证分析。本研究所指的“县域”或“县级政区”是指县(含自治县)、县级市等县级行政单位,不包括市辖区,“县级政区规模”是县级政区的总体规模,既包括行政区域规模、人口规模,也包括建设用地规模、经济规模等指标。由于北京和天津均已实现“全域设区化”,因此,本研究中“河北县级政区”与“京津冀城市群县级政区”所指范围相同。

图1 县级政区规模偏小影响区域协同发展的理论框架Fig.1 Theoretical framework of influence of small scale county-level administrative districts on regional coordinated development

2 京津冀城市群县级政区设置的突出问题及其主要影响

县级政区规模畸形化是当前京津冀城市群行政区划设置存在的突出问题。根据《中国统计年鉴(2021)》数据,截至2018年底,京津冀城市群共有100个县、21个县级市,均位于河北省,县级政区数量(121个)明显多于长三角(103个)和珠三角(57个)地区。从县级政区规模看,京津冀城市群平均每个县级政区的面积规模仅为1 332.5 km2,是全国平均水平的32.2%,是中、东部地区平均水平的63.4%,县级政区面积小于1 000 km2的有69个,总人口低于30万人的有28个,县级政区面积和人口规模较小问题十分突出;除市辖区外,河北省平均每个地级市需要管辖11个县或县级市,是全国平均水平的近两倍,明显存在地级市辖县数量过多问题;此外,2018年京津冀城市群平均每个县级政区的地区生产总值仅为全国平均水平的88.4%,人口规模与全国平均水平大致相当,但仅为中、东部地区的56.3%。根据2020年《中国城市统计年鉴》《中国县城建设统计年鉴》《中国县域统计年鉴》数据,京津冀城市群县级政区户籍人口占总人口的比重为53.2%,面积占比为72.9%,地区生产总值占比仅为30.4%,可见人口、面积规模与地区生产总值不相符,这与京津冀县级政区过多过小的现状密切相关。

2.1 县级政区过多过小阻碍中小城市的正常发育

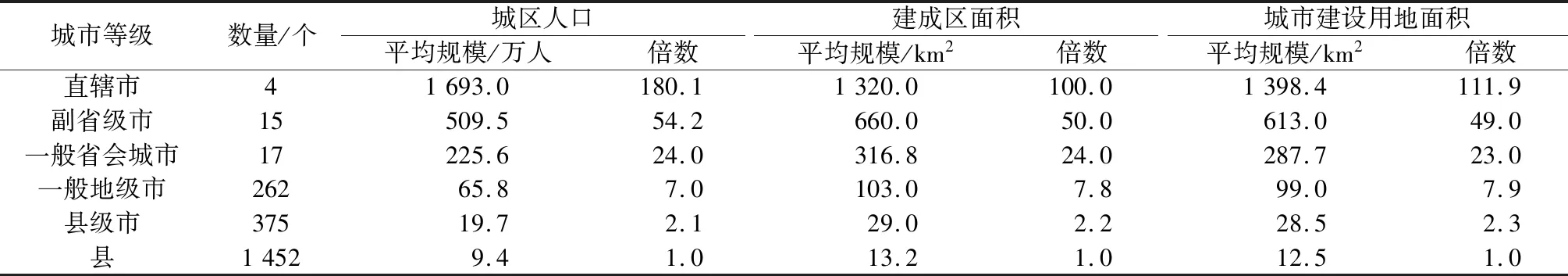

中国城市具有鲜明的行政等级特征,可分为直辖市、副省级市、一般省会城市、一般地级市、县级市、县和建制镇七级[23]。城市规模大小与行政等级密切相关,从平均规模上看,行政等级越高,城市人口和用地规模就越大。如表1所示,2018年全国1 452个县的平均人口规模为9.4万人,县级市、一般地级市、一般省会城市、副省级市、直辖市的平均人口规模分别是县的2.1倍、7.0倍、24.0倍、54.2倍和180.1倍。建成区面积、城市建设用地面积也存在行政等级越高、面积越大的特征。根据2012年、2018年《中国县城建设统计年鉴》和《中国城市建设统计年鉴》数据,地级以上城市是人口流入的主要地区,人口流动的规模与行政级别密切相关,行政级别越高,人口流入规模越大,2012-2018年地级以上城市的城区人口净增5 300多万人,而县级政区总人口却减少1 300多万人。一般地级市和一般省会城市出现明显的区域分化现象,中、东部与西部的城市人口规模差距进一步拉大,2012-2018年一般省会城市的区域间平均人口规模差距由95.1万人增至111.2万人,一般地级市由29.8万人扩增至35.9万人,人口向中、东部地级以上城市流动的特征十分明显。

表1 2018年我国不同等级城市的人口和用地规模Table 1 Population and land use scale of cities of different levels in China in 2018

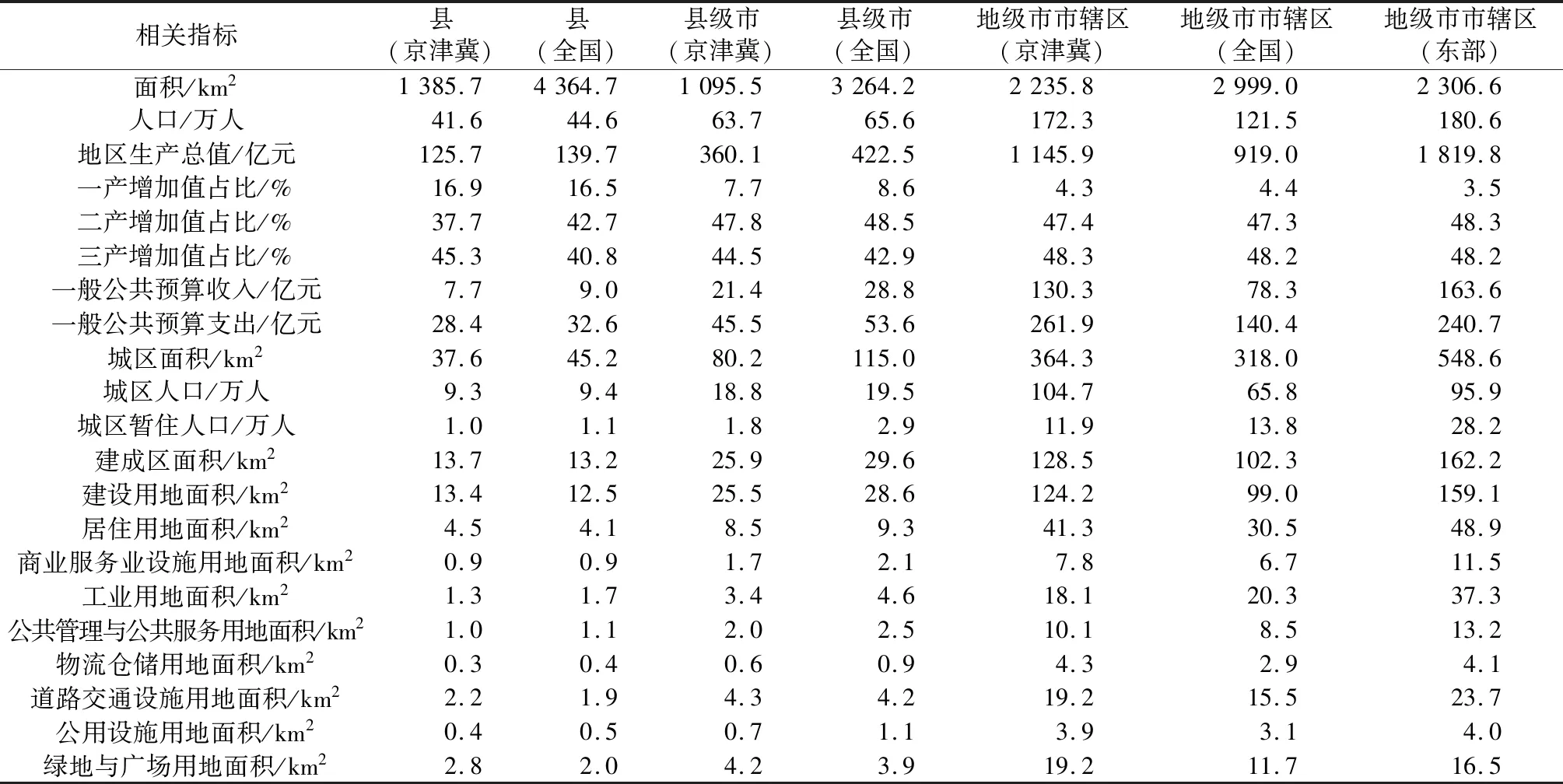

由表2可知,京津冀城市群明显存在县级政区城区平均规模较小、人口集聚能力不强等问题,这与县级政区设置不合理密切相关,县级政区过多、过小阻碍了中小城市(城区人口在100万以下的城市,包括县、县级市和地级市)的正常培育和发展壮大。具体而言:1)县级政区规模较小导致县域经济内生发展能力弱。由于京津冀城市群县级政区规模有限,人口总量、城区面积、工业用地规模均较小,无法集聚更多的要素资源,从而阻碍工业化和城镇化水平的提升。县级政区过小不利于壮大县域经济实力,影响产业集群化发展和产业链的拓深延伸,使大规模的专业化生产难以形成,进而影响招商引资和产业转型升级,造成低层次发展、低水平重复的产业过多,无法满足多样化的现实需求。2)县级政区数量过多导致中等城市辐射带动能力难以有效发挥。由于京津冀城市群县级政区数量较多,增加了管理幅度和管理成本,导致县级财力有限且难以集中,政府对经济社会发展的调控能力相对较弱,县和县级市的财政收支规模、公共服务用地、公用设施用地规模等指标均明显低于全国平均水平。县级政区数量多,使京津冀城市群难以因地制宜地进行开发建设,只能依赖和强化中间层级的管理,这也在不同程度上增加了地级市的财政支出。由于县和县级市的人口集聚能力有限,在城镇化进程中,地级市的重要性更突显,京津冀地级市的城区人口规模明显高于全国和东部平均水平,其他指标也多高于全国平均水平。但就河北省而言,地级市市辖区的人口规模仅为全省总人口的31.7%,市辖区地区生产总值仅为全省总量的42.2%,比全国平均水平低18.9%,地级市面临着发展成本高、经济规模小、辐射带动作用不足等问题。地级市的发展困境直接影响着中等城市的正常培育和发展壮大,使区域经济发展缺少增长极,对上难以承接北京、天津的产业疏解和职能转移;对下难以带动县域经济的快速发展,缺乏经济增长极是河北省县域经济滞后的原因之一[24],也是影响京津冀协同发展的重要因素之一。

表2 2018年京津冀城市群与全国县级以上城市平均规模比较Table 2 Comparison of average sizes of cities above the county level in Beijing-Tianjin-Hebei Urban Agglomeration and China in 2018

2.2 中小城市发展迟缓加剧了城镇体系的不协调和区域发展不均衡水平

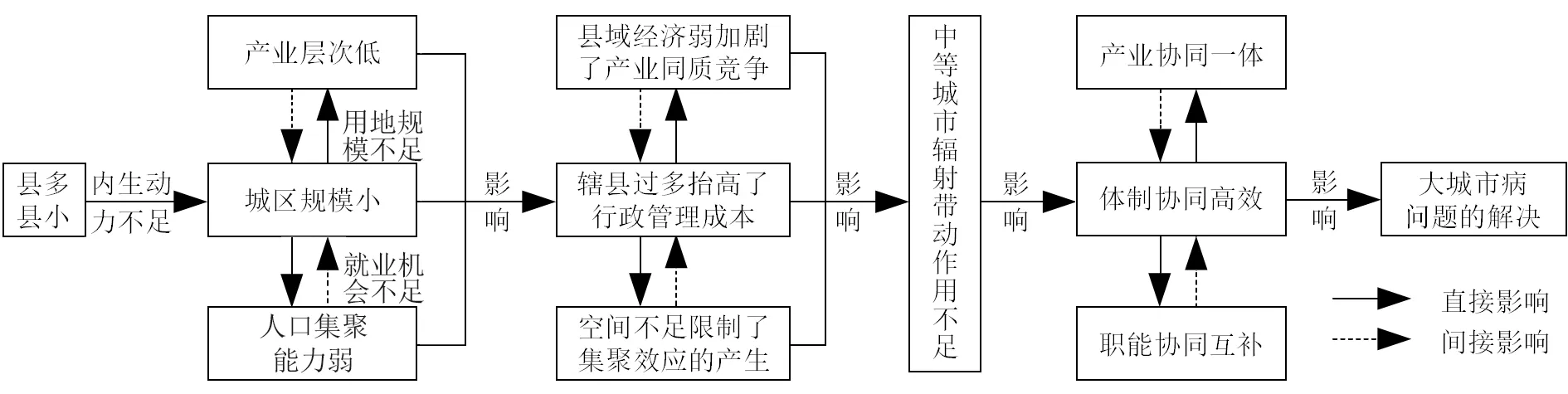

当前我国城市群发展还未突破传统的制度性障碍,单体城市行政区划设置管理与城市群整体规划管理面临挑战,具有中国本土特色的城市群关系难以形成,行政区划制约了城市群结构优化[25,26]。在等级化的城市管理体制下,将城市建设重点放在都市圈核心区,而忽视了核心区周边中小城市的发展,进一步加剧了北京等特大城市的“城市病”[27],导致中心城市过度集聚、城镇体系大小失衡等问题。京津冀城市群县级政区数量过多且空间偏小导致县级政区的内生发展动力不足,造成县城产业层次低、人口集聚能力弱、区域发展不均衡等问题,致使县域经济发展面临空间不足、财力有限、人口外流等多重困境(图2)。

图2 京津冀城市群县多县小问题对大中城市发展的影响Fig.2 Influence of the problems of a large number of small counties on the development of large and medium-sized cities in Beijing-Tianjin-Hebei Urban Agglomeration

县级政区规模畸形化使中等城市扩容提质、转型升级的成本明显增加,以地级市为主的中等城市发展面临巨大压力,既要承担起区域工业化和城镇化建设“主战场”的责任,又要辐射带动周边县(市)的经济社会发展。具体体现在:1)县域经济弱加剧了地级市内部产业同质化竞争,造成科技含量高的高附加值产品较少,在产业链延伸、产业布局优化方面有待进一步提升。本研究以保定市为例,基于《保定经济统计年鉴(2018)》数据,采用产业结构相似系数(数值通常在0~1之间,相似系数等于1,表明两个区域的产业结构完全相同,相似系数等于0,表明两个区域的产业结构完全不同)对保定产业同质化问题进行测度,2017年保定所辖各县(市)的产业结构相似系数平均值为0.78,其中,涞水县与顺平县、唐县与望都县、定兴县与易县等30多组县(市)之间的产业结构相似系数在0.9以上,这表明县级政区之间产业结构的差异性较小,产业同构化程度相对较高。2)地级市辖县数量过多抬高了行政管理成本,增加了行政经费开支和沟通协调成本,使有限的财力难以集中,县级政区难以获得及时有效的政策指导和财政支持。县级政区偏多规模偏小使地级市管理幅度过大,增加了管理成本和管理难度,也使行政资源浪费问题突出,《中华人民共和国乡镇行政区划简册(2019)》《中华人民共和国行政区划简册(2019)》数据显示,高邑、深泽等34个县下辖的乡、镇、街道数量不足10个,其中高邑县仅辖4镇1乡,人口20万人,面积222 km2,县级政区管理幅度过小问题十分明显,行政管理效率低下。3)县级政区空间不足限制了集聚效应和规模效应的产生,由于京津冀城市群地级市城区人口较多,而城区面积相对较小(表2),经济实力相对较弱,造成中等城市辐射带动作用明显不足。如保定市在行政区划调整之前(1)2015年5月13日,保定市新市区更名为竞秀区,原北市区、南市区合并为莲池区,撤销满城县、清苑县、徐水县,设立满城区、清苑区、徐水区。,市辖区面积为287 km2,仅占总面积的1.3%,却管辖22个县和县级市,2013年市辖区地区生产总值仅占全市的20.6%,“小马拉大车”问题十分明显。行政区划调整后,仍管辖5个市辖区、15个县,代管4个县级市,总面积22 135 km2,管辖幅度明显偏大。

地级市所面临的发展困境使北京、天津的辐射带动作用缺乏中等城市的承接、支撑和转化,冀中南等地区的工业化和城镇化缺乏核心增长极,进而影响京津冀城市群内部的产业协同、体制协同和职能协同,不利于北京、天津大城市病问题的缓解。经济落差太大使城市之间缺少相互沟通和联系,中心城市的集聚效应不能有效扩散[28]。由于县、县级市和地级市对人口的吸纳能力有限,造成河北省城镇化率偏低、人口大量外流等状况,加剧了北京、天津的大城市病问题。2019年河北省常住人口城镇化率仅为57.62%,比全国平均水平低2.98%,低于周边相邻的多数省份,由此导致河北省所能提供的就业机会也相对较少,大量的劳动力开始向北京、天津等城市流动[29,30]。

3 县级政区设置对京津冀协同发展的作用机理

尺度和边界理论是解决区域治理、权益冲突及协同机制等问题的重要理论[31],该理论认为行政区在等级化尺度序列中处于某特定层级,且一定的行政区域对应明确且相对固定的行政边界[32]。行政区的尺度僵化和行政边界的封闭性直接影响生产要素的跨区域流动和城市功能的空间布局,不同程度上加剧了政府、企业和社会之间的权力和利益冲突[33]。通过行政区划调整,以往城市的有形边界将得到进一步优化,行政边界的刚性约束被弱化,组织机构、国土空间规划、土地管理和财政金融等体制将进行新一轮的空间重组与高效配置,这也将对京津冀城市群的协同、联动和一体化发展产生重要影响。基于上述理论,合理的行政区划设置是化解京津冀协同发展过程中诸多矛盾的重要抓手,通过行政区划调整可以在生产要素集聚、公共服务设施建设、资源开发与管理权限调整等方面对区域经济发展产生影响,进而影响京津冀协同发展战略的有效推进(图3)。

(1)行政边界较多抬高了生产要素的流通成本,城镇化水平提升与产业空间集聚的相互作用成为大城市病产生的重要因素。行政边界是国家依法实施有效行政管理的空间基础和重要依据,受行政建制、经济发展水平等因素的影响,行政边界两侧县级政区的土地开发政策、国土空间规划、城建体制、财政体制、户籍政策、房地产政策、教育医疗设施等存在差异[4]。在现行行政区划体制下,城市群内部行政边界越多越长,对城乡协同、规划协同、产业协同、交通协同、市场协同等的影响就越大。县级政区规模偏小造成京津冀城市群内部行政边界较多,同时存在县级边界、地级边界和省级边界等多种类型。据统计,河北省县级政区边界密度为1 027.7 km/万km2,是全国平均水平的2.23倍,位于全国县级政区前列。行政边界较多抬高了生产协作、商品流通和生态治理等成本,不利于京津大城市病的缓解和北京非首都功能的疏解(图3)。主要体现在:1)在经济社会快速发展过程中,中小城市难以有效承接大量新增的城镇人口,使京津冀三地城镇化水平出现明显分化现象。2019年北京市常住人口城镇化率为86.60%,天津市为83.48%(仅次于上海市),分别位列全国第二和第三位,比河北省分别高28.98%和25.86%。对河北省而言,是人口大量流失带来的发展动力不足问题,而对京津而言,则是日益加剧的大城市病问题。随着人口大规模向京津地区集聚,也拉开了三地在产业发展、财政状况等方面的差距,在当前等级化管理体制下,河北省更难以实现与北京、天津的协同发展。2)由于河北县级政区在公共服务水平、基础设施建设、产业协作水平等方面仍存在较多短板,在人口向京津大规模集聚过程中,高端生产要素向京津集中,一方面加剧了北京和天津的大城市病问题,另一方面也增加了河北产业转型升级的难度,不利于京津冀产业分工协作水平的进一步提升。

图3 县级政区设置对京津冀协同发展的作用机理Fig.3 Effect mechanism of administrative division setting of county-level administrative districts on coordinated development of Beijing-Tianjin-Hebei Urban Agglomeration

(2)辖区面积偏小造成县域资源配置能力较弱,公共服务需求增加与县域供给能力相对不足的矛盾推动县级政区人口外流。随着市场经济改革的深入,以县级政府为代表的基层治理困境逐渐显现,公共服务需求增加与县域供给能力有限的矛盾日益突出,不利于增长极的培育和强化(图3)。主要体现在:1)财政收入有限影响公共服务供给能力提升。产业培育和发展缓慢,就业岗位缺乏,劳动报酬偏低是县域难以集聚人口的重要原因,产业发展缓慢直接影响地方的财政税收,使县级财政更依赖土地收益和上级财政转移支付等收入,不利于城乡公共服务均等化水平的提升。如表2所示,与全国平均水平相比,京津冀城市群县和县级市普遍存在第二产业比重偏低,第三产业比重偏高的特征,产业规模、财政收支规模明显较小。2018年京津冀城市群平均每个县级政区拥有的规模以上企业数量为84.1个,比全国平均水平少23.1个。在公共服务设施设置方面,以县级政区医疗卫生机构床位数为例,京津冀城市群平均每万人医疗卫生机构床位数比全国平均水平少0.5张。2)机构设置不合理制约公共服务供给能力提升。县和县级市处于城市和乡村之间,要同时兼顾城镇建设和农村管理,在不同程度上存在职能交叉、政出多门等问题,县域城镇化水平提升使部门之间压力不均问题较明显。“一个县就是一个基本完整的社会,‘麻雀虽小,五脏俱全’”[1],民政部《行政区划问题调查研究报告汇编》中提及“不论其县级行政区划建制人口规模大小,其县级几大班子必须设置齐全,各职能机构应有尽有,因而其行政管理人员编制相差无几。”由于京津冀城市群县级政区较多,且每个县级政区均设有党政、文教、经贸等职能部门,使本就有限的财政税收面临更大压力,难以提升医疗卫生、文化教育等公共服务供给水平。3)县域体制因素限制公共服务供给能力提升。与市辖区相比,县和县级市在入学、就业、医疗、社会保障等方面存在较大差异,如医疗资源的利用效率不高,难以吸引优秀人才,服务质量和水平有待提升,导致复杂病例多集中在地级市的大医院[4]。在就业机会有限、公共服务供给不足等多种因素综合作用下,县级政区人口外流问题日益严重,进而造成河北省常住人口城镇化率较低和北京“大城市病”等问题。

(3)管理幅度较大增加了组织管理的复杂程度,自身发展内生动力不足与协同发展难以统筹降低了地级市的行政管理效率。由于县级国土空间规划、土地管理、财税金融等职能相对独立,县级政区数量偏多导致地级市管理幅度较大,进而增加了组织管理的复杂程度,容易造成自身发展和协同发展的摩擦,不利于扁平化管理的推进和跨区域生态环境的治理(图3)。地级市管辖的县级政区较多且规模偏小,加剧了自身发展和协同发展之间的摩擦,主要体现在地级市与县级政区之间、县级政区之间、县级政区内部3个层面。具体而言:1)建设主体多导致城市开发形态碎片化。地级市、县、镇各级均设有规划管理部门,容易出现各自为政的现象,受局部利益驱动,各行政主体编制的控制性详细规划在规划边界、基础设施配套、道路交通、生态廊道控制等方面多存在不同程度的矛盾,造成布局分散、项目趋同、土地资源浪费等问题,集聚效应和规模效应难以发挥,进而难以承接北京非首都功能疏解和天津的相关产业转移,不利于形成科学合理的产业地域分工。2)中心城区发展挤压周边县域的发展空间。各自为政、分别考核的行政管理体制必然使中心城区与周边县域的关系复杂化,随着中心城区开发强度不断提高,人口和产业开始向周边县域集中,而县和县级市的基础设施、公共服务、产业发展等方面多是自成体系,城市建设难以统筹规划,增加了区域协同发展的难度和成本。以保定市为例,在行政区划调整前,保定市区被满城、清苑、徐水三县包围,中心城区发展空间已严重饱和,保定高铁东站、中国电谷三期、大王店产业园等项目只能在三县境内建设,县区之间的规划建设难以按照城区标准统一实施,造成水、电、气、暖、路等基础设施建设标准较低,部分项目存在相互交叉、重复建设等问题。3)县级政区内生发展动力不足增加协同发展难度。对于距中心城区较远的县域而言,由于城区面积普遍较小,发展空间相对有限,不同程度上压缩了工业、居住和商业服务业的用地规模,加之不同县域在产业布局、功能定位等方面的协作成本较高,使城镇经济规模难以做大做强,进而导致产业同质化、低水平竞争等问题。由于地级政区发展成本较高,而县级政区发展内生动力不足,造成京津冀城市群“城市等级比例严重失衡”,加剧了京津冀协同发展的难度。

4 结论与讨论

通过对县级行政区划的属性进行分析,发现县级政区规模偏小是制约当前京津冀协同发展的突出问题,具体表现在:行政边界较多抬高了生产要素的流通成本,辖区面积偏小造成县(市)资源配置能力较弱,管理幅度较大增加了组织管理的复杂程度。因此,在京津冀协同发展战略推进过程中,要高度重视县级行政区划调整问题,做到因地制宜、分类指导。具体而言:1)合理确定县级政区规模,加快推进小县合并,缓解县(市)内生发展动力不足问题。综合考虑人口、面积、经济规模等因素,确定适宜的政区规模,并依据自然环境、区位条件,稳步减少县级政区数量,切实提高行政效率和县域经济发展的内生动力。2)适时推进建制转换,积极培育中心城市,缓解中等城市发展能级不足的问题。重点关注中等城市发展过程中面临的突出问题,如郊县包围城区、地级市管辖县数量过多、空间分布不合理等,在关注现有地级市周边县(市)建制转换的同时,也应考虑潜在区域性中心城市升格问题,将部分发展条件好、潜力大、区位优越的县或县级市升格为地级市,培育为具有强大辐射带动能力的经济增长极。3)有序开展体制改革,理顺行政管理体制,缓解公共服务供给能力不足的问题。合理确定县、县级市和市辖区的职责权限,理顺县级政区与地级市、乡镇街道的内在关系,推动扁平化管理体制改革,探索包括“县(市)升格兼并周边县”“特大镇设市”“小县降格为大镇”“市辖区切块划县”“地级市管辖范围调整”等多种改革方式。总之,在京津冀协同发展战略推进过程中,要高度重视县级政区改革问题,以小县合并等方式推动空间重构,以中等城市培育等方式推动规模重构,以行政体制改革等方式推动层级重构,将县级政区调整改革作为重要突破口,推动京津冀协同发展迈向更高水平。

本研究仍存在以下不足:在研究方法方面,缺少基于模型的定量分析;在研究对象方面,对县和县级市关注较多,对市辖区关注相对不足;在内容表述方面,缺少基于地图的空间表达。未来将更重视探讨京津冀城市群县级政区规模偏小的成因,测度市辖区规模对京津冀协同发展的影响,并对京津冀城市群地级市设置、行政体制改革、小县合并路径以及合理管理幅度测度等进行研究,以期为推动京津冀协同发展提供有力支撑和坚实保障。