脚踏明轮船传动机构研究(上)

——兼论《千里江山图》里没有“脚踏船”

2023-02-07中国造船工程学会船史委沈毅敏

中国造船工程学会船史委 沈毅敏

0 引言

明轮船,在中国古代又称为“车轮舟”“千里船”“水车船”“车船”“轮舟”“车轮舸”和“轮船”,等等。明轮船是指船舷两侧或船艉安装轮桨(桨叶轮)进行推进的船舶。叶轮上部显露在水面之上,故称之为“明轮”。它可用人力或蒸汽机驱动。事有凑巧,这两种不同动力的明轮船在历史长河中曾经狭路相逢——在第一次鸦片战争期间,英国“复仇女神”号蒸汽动力明轮军舰在吴淞海战中偶遇并俘获了清朝水师的脚踏明轮战船。

在中国船史研究范畴里,涉及车轮舟研究的学者和文章不是很多。其中有周世德的“‘车船’考述”[1],文尚光的“中国轮桨船的兴衰”[2]、何国卫的“比西方早一千年的中国车轮舟”[3]、顿贺与席龙飞的“宋代23 轮车轮战船复原研究”[4]。

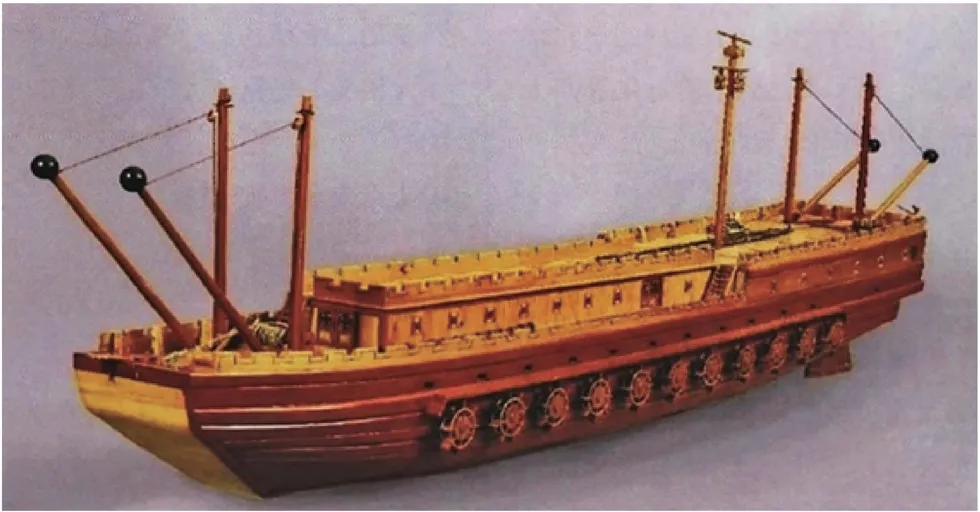

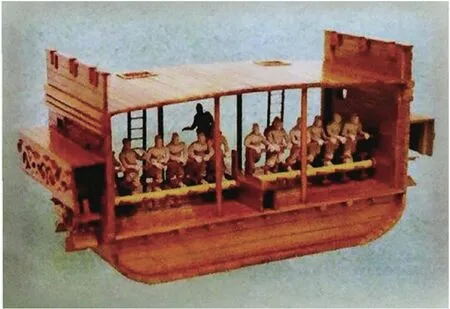

这些文章,学者们以饱满的热情,列举了从晋朝开始,历朝历代的前辈在水战中发明改进和大规模应用车轮舟的史实,讴歌了前辈们在船舶推进技术上所作的历史贡献。遗憾的是,这几篇文章除了顿教授披露了复原船的主尺度、叶轮直径以及中心距以外,对于车轮舟的技术细节几乎没有说明。所幸的是,顿教授所在的武汉理工大学船史研究团队以他们为有关博物馆研制的车轮舟模型(见图1)为我们了解车轮舟的技术细节提供了窗口。从网上下载的图片中,我们可以看到,这艘船的脚踏驱动轴就是叶轮轴,也就是说,是直接驱动的(见图2)。

图1 23 轮车轮舟模型[5]

图2 23 轮车轮舟解剖模型[6]

但是,这就是脚踏明轮船传动机构的全部了吗?疑问依然存在——笔者略举两例:

(1)比利时收藏的清代中国脚踏明轮船模型

2012年6月,中国航海博物馆举办了“远帆归航”的展览,展出了来自于比利时安特卫普河边博物馆的3 艘晚清的中国船模,其中有一艘是广东的车轮舟模型(见图3)。这艘船分为3 个舱,最前面是客舱,然后是水手的操作舱,最后面是推进的轮桨舱。那么,中舱里的水手们脚踏所产生的动力是如何传动到船艉的轮桨上去的呢?

图3 比利时收藏清代中国脚踏明轮船模型[7]

(2)清朝水军的脚踏明轮战船

有一本介绍英国东印度公司蒸汽明轮军舰“复仇女神”号的书(见图4),其中记载在第一次鸦片战争遭遇清朝水军脚踏明轮战船的经历时写道:“与此同时,‘复仇女神’号不再拖曳‘摩底士底’号,它沿河而上,去袭击一支中国平底帆船舰队。让‘复仇女神’号上的船员们既惊讶又好笑的是,这支舰队中有5 艘新造的‘轮船’。这种奇怪的船只由两组直径为5 英尺的明轮驱动,这些明轮通过手工操作,由甲板下方的绞盘经由木齿轮带动。”[8]这些描写文字中,提到了中国的“轮船”上有“绞盘”和“木齿轮”。至于这些构件是如何组合起来的?书中没有介绍。

图4 《复仇女神号》的封面[9]

带着这些疑问,笔者开始搜集有关脚踏明轮船的资料,包括文字图片和视频。本文就以这些资料为依据,试图解开这些谜题。

1 清末典籍的叙述

中国古籍对于脚踏车轮战船的描写,叙事多于写实。只有清末的《海国图志》略好。这本书是清末魏源所著,是国人看世界第一书。在《海国图志》第八十四卷里刊有鸦片战争前后,中国官商乡绅承造木质战船的情况,其中有部分战船用轮桨推进:

(1)“批验所大使长庆,承造水轮战船一只。船身长六丈七尺,舱面至船底,深四尺三寸,头尖连阳桥宽五尺三寸,中连阳桥宽二丈。两头安舵两旁分设桨三十六把,中腰安水轮两个,制如车轮。内有机关,用十人脚踏旋转。轮之周围,安长木板十二片,如车轮之辐,用以劈水。”[10]

(2)浙江余姚县知县汪仲洋写的《安南战船说》中记述:“一种车轮船图,前后各舱,装车轮二辆,每轮六齿,齿与船底相平。车心六角,车舱长三尺,船内两人齐肩,把条用力,攀转则轮齿激水,其走如飞。或用脚踏转,如车水一般,船身长一丈七尺五寸,船舱肚阔五尺,船边护木,离船一尺一寸,头尾用木篷,中用竹篷,船篷至底高六尺馀,一半入水。如船轻用石压之,盖船底入水一尺,则轮齿亦入水一尺也。”[11]

这些文献记载这些船的尺度和大致构造,也描述了其驱动方式为手摇或脚踏。

2 清末民初的脚踏车轮客船

(1)长三角地区的脚踏明轮客船

中国旧海关英籍高管夏士德在其著作《长江之帆船与舢板》里写道:“还有一种船经营着到苏州的客运服务。这种船装有尾部叶轮,由安装在船艉像脚踏水车一样的机械来提供驱动力,这种机械需要 6~ 20 人来操作。这种船要比普通的船更大一些,也更宽敞一些,可以载客 60~ 70 人。19 世纪 90 年代,苏州河上几乎没有什么交通流量。那时还没有蒸汽客船,这种船实际上成为旅客运输的唯一工具。这种尾部装有叶轮的小型船队属于一家有14 艘船的公司,每艘船价值2 000 美元。根据载客的数量,收费从8 美分到1.2 美元或2 美元不等,这种船能在大约30 小时内快速到达苏州。每当遇到拐弯时,船老大不是吹哨,而是吹螺号来提醒其他的船只让道。”[12]

(2)珠三角地区的脚踏明轮客船

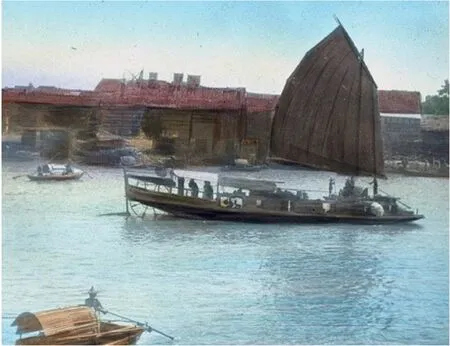

前面的插图2 显示的模型是清末在广东珠江流域从事从广州到南宁客运业务的脚踏明轮客船,而图5 则是香港地区这种船的历史照片(后期着色)。

图5 历史照片——香港地区的脚踏明轮船[13]

在这张由美国佩诺布斯科特海洋博物馆收藏的照片上,我们欣喜地看到,它和比利时收藏的车轮舟模型几乎是一模一样的。但遗憾的是由于年代久远,比利时收藏清代中国车轮舟模型在几经周折以后已经残缺不全,难以反映出那些我们需要了解的传动机构等细节。

(3) 脚踏明轮客船的视频证据

笔者在网上获得了一段中国传统帆船的视频,其中有61s 的内容涉及脚踏明轮船。从视频节目中可以得到以下信息:

a.从船上所配置的扇形布帆以及船体尾部的形状来看,是属于广东地区的可能性居多,见图6。

图6 船艉与帆(视频截图)[14]

b.船上水手除了两个人蓄发(疑似女性)以外,其余的都是剃短发,估计时间背景是民国初期。

c.脚踏驱动轴为方形截面,支撑轴承处的轴颈加工成圆形。驱动轴和固定3 个脚蹬用的Y 形支架疑似用铁质材料锻造,见图7。

图7 踏脚与轴(视频截图)[15]

d.水手排列为3 排,每排4 人。

e.水手们的踏脚动作错落有致,疑似在设计制造时有意安排错位,使得驱动力尽量保持平稳。

f.水手面孔一律朝向船艉,这为我们分析传动机构的类型提供了线索,见图8。

图8 明轮与舵(视频截图)[16]

(4)越南地区的脚踏明轮客船

在1957-1971 年,荷兰鹿特丹海事博物馆整理了法国学者奥德玛的调查成果,出版了《中国帆船》(Les Jonques Chinoises)法文版 10 卷本(分 9 册),封面见图9。

图9 奥德玛《中国帆船》第10 卷(印度支那)封面[17]

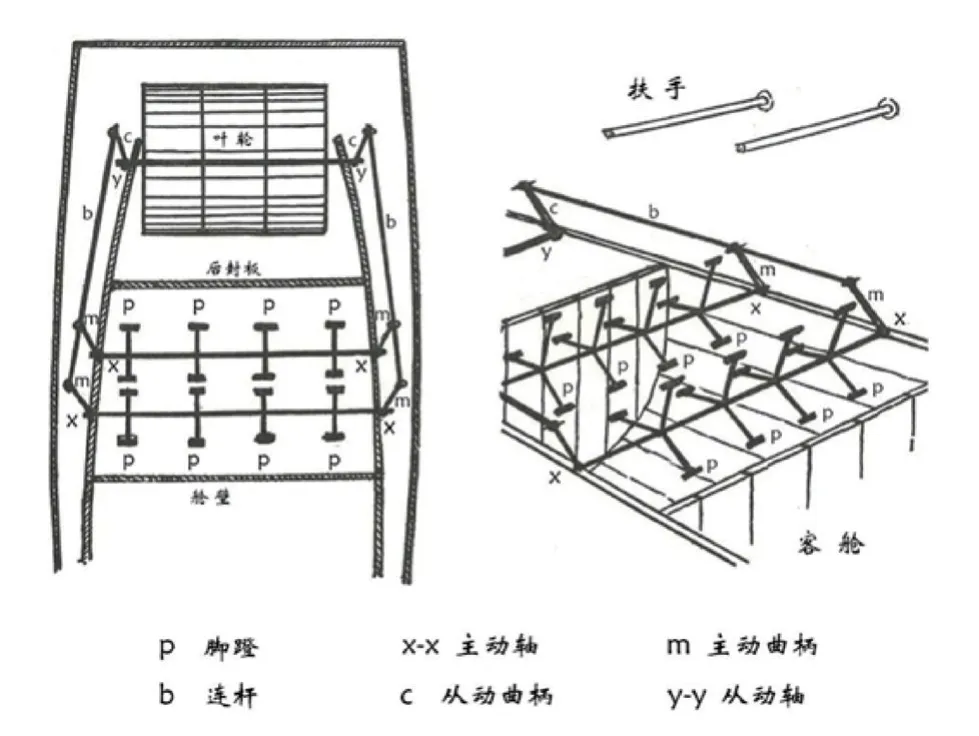

奥德玛的《中国帆船》不仅对中国南北水域的主要船型作了较为全面的分类介绍,还突出地对中式帆船的历史、结构、技术工艺、修造场景与工具、船舶构件与属具、涂装与彩绘、船舶的航行与作业、船上生活与习俗等进行了分类研究。据不完全统计,奥德玛记录的中国帆船种类约500 多种。其中第十卷介绍了印度支那(中南半岛)的木帆船(见图10、图11),通过把当地帆船的船体、帆与舵等形态和中国帆船相比较,得出中国帆船的影响或许已经延伸至马六甲海峡。我们注意到,书中应用线图和示意图来介绍越南的脚踏明轮船。奥德玛还特意说明,越南的脚踏明轮船可能是模仿广东地区同类船。实际上,读者如果看了本文的图3、图5、图6 和图10,也不难得出自己的结论。

图10 越南的脚踏明轮船 [18]

图11 越南脚踏明轮船传动装置的示意图[19]

据介绍,在1905 年前后,这艘船航行于从西贡到图丹莫特之间约50 km 的航线,船体长约18 m。其船舱布置和图3 和图5 所示中国的脚踏明轮船极其相似,但主动轴x-x 上的脚蹬p 的数量较少,只有8 组。两根驱动轴x-x 通过主动曲柄m 带动连杆b 去推动从动曲柄c,从而带动叶轮轴y-y转动。这种尾轮型脚踏明轮船应用了杠杆原理和曲柄连杆机构。如果巧妙地把左右曲柄的相位差设计为90°,还可以使整个装置有效地避免整个机构运动时的“死点”。具体的机械原理,请参阅有关机械设计书籍,本文限于篇幅不再展开。

(5)德国专家制作的脚踏明轮客船模型

德国的船模专家迈克尔·阿斯巴赫先生制作了广东珠江流域脚踏明轮船的模型(见图12)。这艘船模充分展示了从脚蹬到船艉叶轮之间的机械传动装置——为水手配备了3 轴共15 组脚蹬(见图13),并用曲柄和连杆把3 根驱动轴和叶轮轴连接起来。

图12 珠江流域的脚踏明轮船模型[20]

图13 脚踏明轮船的传动机构[21]

(6)小结

a.从本章提供的几个证据来看,这些脚踏明轮客船可以归为同类结构,都是排列为数排由多人脚踏驱动的经营性客船,吃水较浅,速度较快,还保留了风帆装置,适合于富裕地区的中短途客货运输。

b.因为是多轴驱动,采用类似于蒸汽火车机车上使用的曲柄连杆机构恐怕是最合适的选择了。

c.在机械中,要想克服曲柄连杆机构的“死点”现象,可以配置飞轮、配重等方法,而在脚踏明轮船这种场合,这两个方法无法实施。

d.脚踏明轮船左右两侧的曲柄连杆机构,以错位90°的相位差安排为宜,可以有效地解决这类机构固有的“死点”障碍。

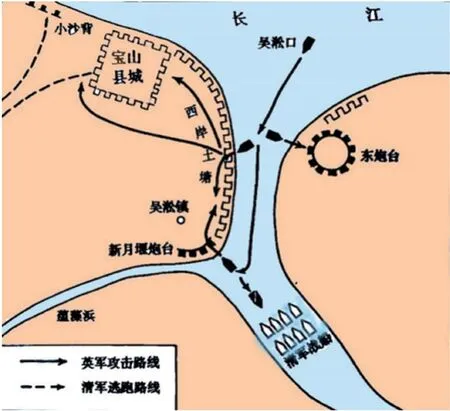

图14 吴淞海战阵势图[22]

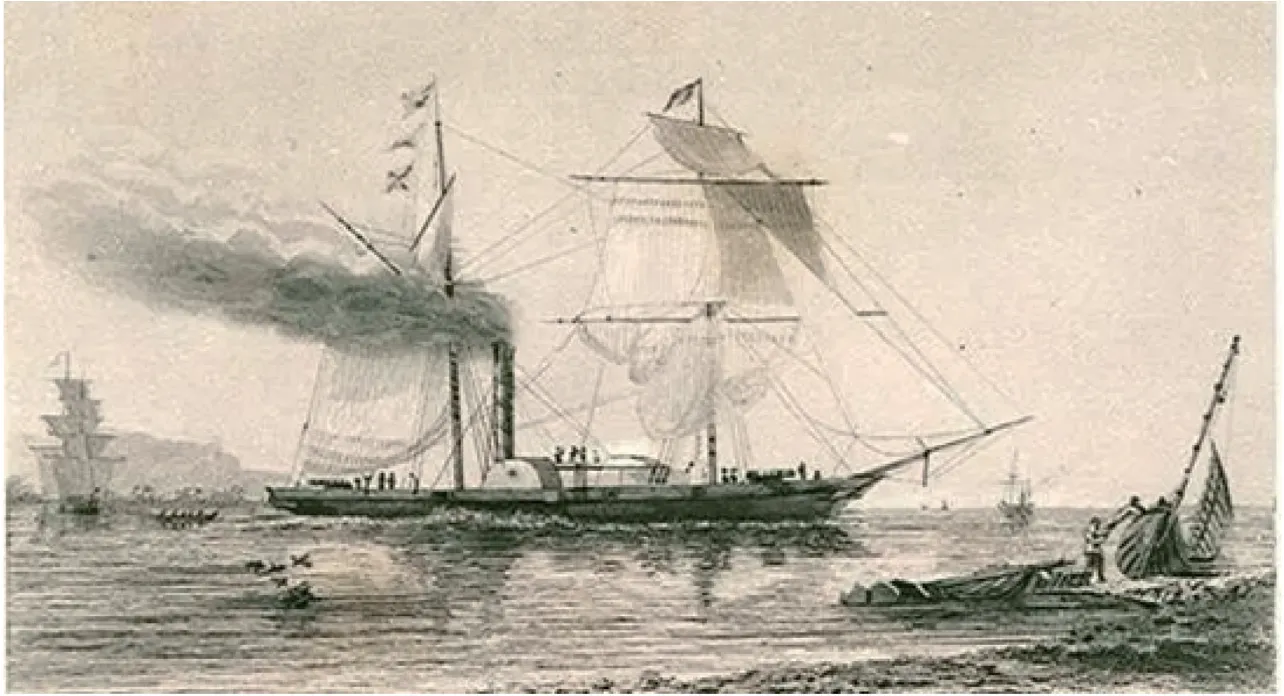

图15 耶鲁大学收藏1845 年的绘画作品《吴淞战役》[23]

图16 英国东印度公司的蒸汽明轮军舰“复仇女神”号[24]

e.图3 和图7 中水手的脸朝向船艏,这显然是错误的,这从图5 历史照片和笔者搜集到的的视频中就可以得到证明。

3 清末脚踏车轮战船研究

(1)第一次鸦片战争中的吴淞海战

1842 年6 月16 日,入侵的英国海军在完成了对浙江舟山与乍浦的攻击以后,进入了长江口。在黄浦江与长江的交界处的黄浦江段爆发了著名的吴淞海战,如图11 所示。清军水师的兵船中有5 艘脚踏明轮战船,每艘都由一位高级官员指挥,显示出对这些船的重视。起初,他们以极大的勇气攻击了英国舰队,但后来发现力不从心,就以大约3 kn 的速度逃逸,直到他们最终被“复仇女神”号追上并捕获。

(2)吴淞海战中清朝水师的脚踏明轮战船

英国“复仇女神”号上的船员怀着好奇心登上被俘的中国明轮船,仔细观察了船里面的传动机构后,英国船员们认定中国的这些人力明轮船是对他们的蒸汽明轮船拙劣模仿,殊不知在中国历史典籍上出现脚踏明轮船的最早记录,是1 400 年前的事情。

(3)战争亲历者的描述

笔者在前文中引用了《复仇女神号》这本书中的一段描写清朝水师脚踏明轮战船的描写,其中提到船上有“绞盘”和“齿轮”。但这位作者阿德里安·G·马歇尔是在鸦片战争过去了一百多年以后根据别人的文字记录转述的。况且,我们读到的又是从英文翻译过来的中文版,在这双重转换的过程中间,是否发生了某种误读呢?

于是,笔者找到了《复仇女神号》作者阿德里安·G·马歇尔所参考的历史著作的英文原文——

“The wheel-boats were,as a matter of curiosity,the first boarded,and it was afterwards ascertained that they were each commanded by a mandarin of high rank :which marks the importance they attached to them.These wheel-junks were fitted with two paddle-wheels on either side,strongly constructed of wood.The shaft,which was also of wood,had a number of strong wooden cogs upon it,and was turned by means of a capstan,fitted also with cogs,and worked round by men.The machinery was all below,between decks,so that the men were under cover.”[27]

这段文字在两本书上都一字不改地重复出现了。里面确实出现了capstan,也出现了cogs。但是,我们应该怎样正确地理解它们呢?

(4)翻译者的误读

笔者经过仔细推敲以后,发觉广西师范大学出版社所出版中文版《复仇女神号》的译者犯了一个错误,使得读者陷入了理解上的迷宫。在造船航海专业范畴,capstan 确实可以理解为“(立式)绞盘”或“锚机”。但是,capstan在机械领域还有一个更广义的解说是“驱动轴”或“主动轴”。

我把这段文字试译如下:

“出于好奇心,首先登上了这些桨轮船,后来查明每艘船都是由一位(清朝)高级官员指挥的:这表明了他们对它们的重视。这些桨轮船的两边都装有2 个由木头制成的桨叶轮。这个轴也是木制的,上面有许多结实的木制牙齿。驱动轴由人力转动,而桨叶轴则是由驱动轴上面的牙齿带动的。机器都在下面的甲板之间,所以人是隐蔽的。”

把这里,笔者的capstan 解释为“驱动轴”,这样的理解对吗?另外,为什么要通过齿轮传动?按照一般的理解,齿轮传动在机械中可以解决以下问题:改变转速(加速或减速),改变转动方向,改变输出轴的方向。对于这两个问题,我们将在后文作进一步解释。(未完待续)