1980

——2020年永定河流域景观格局动态变化及驱动力分析

2023-02-07曹丽慧郎琪雷坤王殿武杨坤杨文浩

曹丽慧,郎琪,雷坤,王殿武,杨坤,杨文浩

1.河北农业大学资源与环境科学学院

2.中国环境科学研究院

景观格局能够反映景观空间结构特征以及斑块在空间上的分布与组合规律[1],景观格局变化深刻影响着区域生态环境的演化[2-3]。开展景观格局动态变化研究能够有效表达区域生态环境变化[4]。永定河流域是贯穿京津冀生态功能区的天然走廊,其自然生态独特,分布有坝上高原、燕山——太行山山脉、永定河冲积扇、渤海湾等地貌,是区域生态要素梯级流动、动植物繁衍生息的通道与走廊。对高原——山区——平原——滨海生态要素梯级流动特性的流域景观格局动态变化进行研究,可为流域可持续发展和生态环境保护提供技术支撑[5-6]。

景观格局动态变化规律已成为国内外景观生态学研究的热点[7-10],目前主要通过获取GIS影像,联合指标提取软件(Fragstats)分析法[11]、模型集成方法[12],开展区域景观格局定性分析,利用景观变化规律建模评估区域环境变化以及进行生态安全评估研究。国内外学者在东江流域[13]、杂谷脑河流域[14]、浏阳河流域[15]、科罗拉多河流域[16]等区域景观格局变化特征研究中表明流域景观稳定性下降,制约着区域经济和社会可持续发展。近年来,永定河流域景观格局变化特征研究相继得以开展,如王楚琦等[17]对永定河落坡岭至大宁水库段进行河流两岸2 km范围土地利用、景观破碎程度进行了分析评价;胡承江[18]以北京市永定河流域城市段为研究对象,基于5期遥感影像进行1979——2013年城市景观生态系统演变分析,并对2025年城市生态系统结构进行了预测;张玉虎等[19]对永定河流域门头沟区基于景观生态安全格局理论与最小费用距离模型构建了景观生态安全格局评价。但是,永定河流域的景观格局研究多是针对流域局部区域,时间序列也相对较短,未能反映大尺度长时间序列全流域景观格局时空变化规律。

景观驱动力研究可识别土地利用变化成因与过程,预测未来变化发展趋势及其对环境的影响。薛嵩嵩等[20-21]对乌伦古河流域和长江流域景观变化驱动力进行了研究,结果表明人类活动因素为景观格局变化的主要驱动力,但对于永定河流域景观格局驱动力研究鲜少涉及,尤其是针对高原——山区——平原——滨海等多生态要素流域层面的研究还亟待开展。基于此,笔者以1980——2020年7期遥感影像为数据源,结合景观生态学方法,开展永定河流域近40年景观动态变化及驱动力分析,揭示研究区景观类型演变特征,以期为流域生态修复提供科学依据。

1 研究区与研究方法

1.1 研究区概况

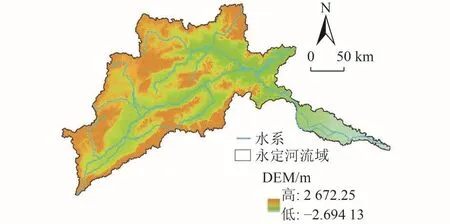

永定河(112°00'E~117°45′E,39°00'N~41°20′N)是北京境内最大的河流,发源于内蒙古高原的南缘和山西高原北部,东邻潮白、北运河系,西邻黄河流域,南为大清河系,北为内陆河。流域地跨京、津、冀、晋和内蒙古5个省(自治区、直辖市),在河北境内汇流形成永定河。河长747 km,流域面积约4.7万km2,占海河流域总面积的14.7%。研究区域的气候为典型的暖温带半湿润大陆性季风气候,夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥,春、秋短促。年均气温10~12 ℃,年均降水量约600 mm,全年无霜期为180~200 d。地理位置见图1。

图1 研究区水系与地形Fig.1 Rivers and topographic condition of the study area

1.2 研究方法

1.2.1 数据来源

遥感数据选取1980年、1995年、2000年、2005年、2010年、2015年和2020年Landsat遥感影像,行列号(Path/Row) 为123/32,整体云量小于5%,取样区图像应保证无云,主要来源于Landsat-5和Landsat-8卫星数据。为满足研究要求,对遥感图像进行预处理(辐射校正、几何校正等)、图像融合、图像分类等。参考原国土资源部颁布的《土地利用现状分类》标准,结合永定河流域土地利用的实际情况及研究需要,将土地利用类型分为耕地、草地、林地、湿地、居民及城乡建设用地和未利用土地6种。气象数据来源于中国气象科学数据共享网(http://data.cma.cn/)和《中华人民共和国水文年鉴》中的站点监测数据,主要包括降水量、气温、蒸发量等。经济社会数据来源于各省(自治区、直辖市)统计年鉴,主要包括总人口、城镇人口、GDP、人均GDP、第一产业产值、第二产业产值、第三产业产值,所有数据分析均按永定河流域行政边界进行统计。气象数据与经济社会数据时间序列为1980——2018年。

1.2.2 土地利用动态变化分析

1.2.2.1 土地利用面积转移矩阵

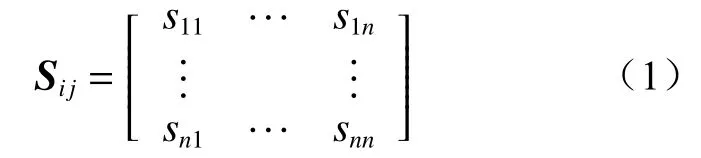

土地利用数量变化研究包括土地利用变化的幅度和速度,了解不同用地类型的变化特征,能从宏观角度有效预测变化趋势[22]。土地利用转移矩阵可以定量地表明不同土地利用类型之间的转化情况,揭示不同土地利用类型间的转移速率[23]。转移矩阵表示区域土地利用的转移结构、方向等特征,反映研究区从研究期始至研究期末时段内,景观实际状态下的转变过程,从而揭示景观格局在某时间段内动态变化的具体过程[24]。转移矩阵的表达形式为:

式中:Sij为研究初期和末期土地利用状态;n为土地利用类型数量;向量S11、…、S1n为不同土地利用类型转移面积,反映不同时期景观结构与其来源构成。

1.2.2.2 土地利用变化速率

(1)单一土地利用动态度

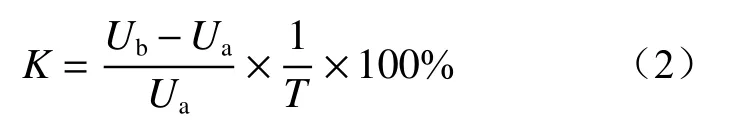

单一土地利用动态度(K)表示研究区在一定时间范围内某种土地利用的面积变化情况[25],其表达式为:

式中:Ua、Ub分别为研究期初和研究期末土地利用的面积;T为研究时长。

(2)综合土地利用动态度

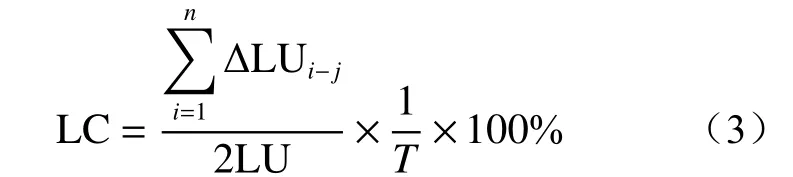

综合土地利用动态度(LC)表示研究区在一定时间范围内整体景观的变化情况[26],其表达式为:

式中:△LUi-j为T时段内i类型土地转为j类型土地的面积;LU为土地利用类型总面积。

1.2.2.3 景观指数分析法

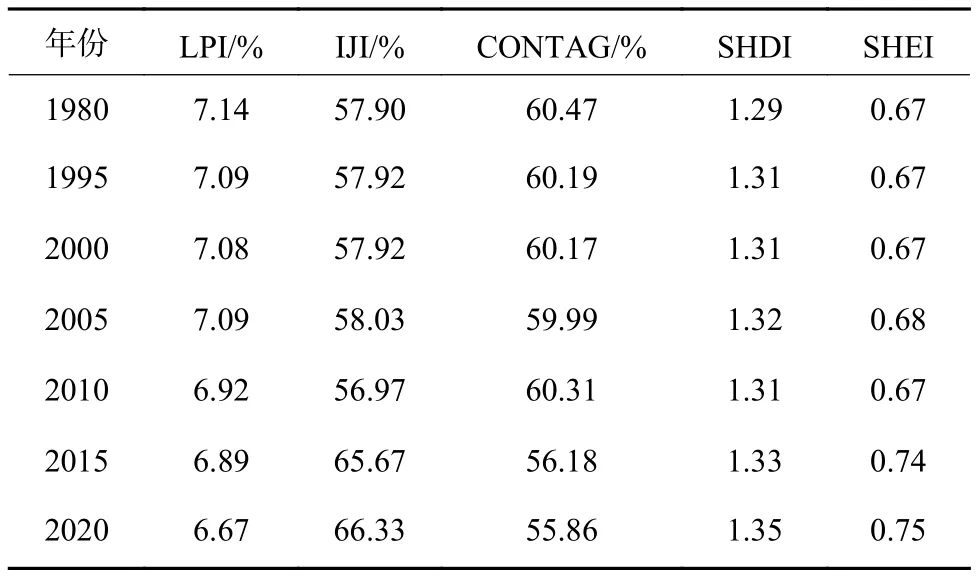

使用Fragstats 4.2软件计算景观格局指数,在类型水平上选择斑块数量(NP)、斑块平均面积(MPS)、最大斑块指数(LPI)、相似临近百分比(PLADJ)、面积加权分维数(FRAC_AM)、斑块结合度指数(COHESION)6个指数,综合反映各景观类型斑块变化状况;在景观水平上选择 LPI 、蔓延度指数(CONTAG)、散布并列指数(IJI)、香农多样性指数(SHDI)、香农均匀度指数(SHEI)5 个指数(表1),综合反映整体景观水平破碎度。

表1 景观指数的选取及作用Table 1 Selection and function of landscape index

1.2.2.4 主成分分析法

依据SPSS 软件对选取的景观格局驱动因素做主成分分析,根据方差贡献率大于80%确定主成分个数,来探索永定河流域的景观格局变化驱动力。

2 结果与分析

2.1 土地利用动态变化特征

2.1.1 土地利用数量变化分析

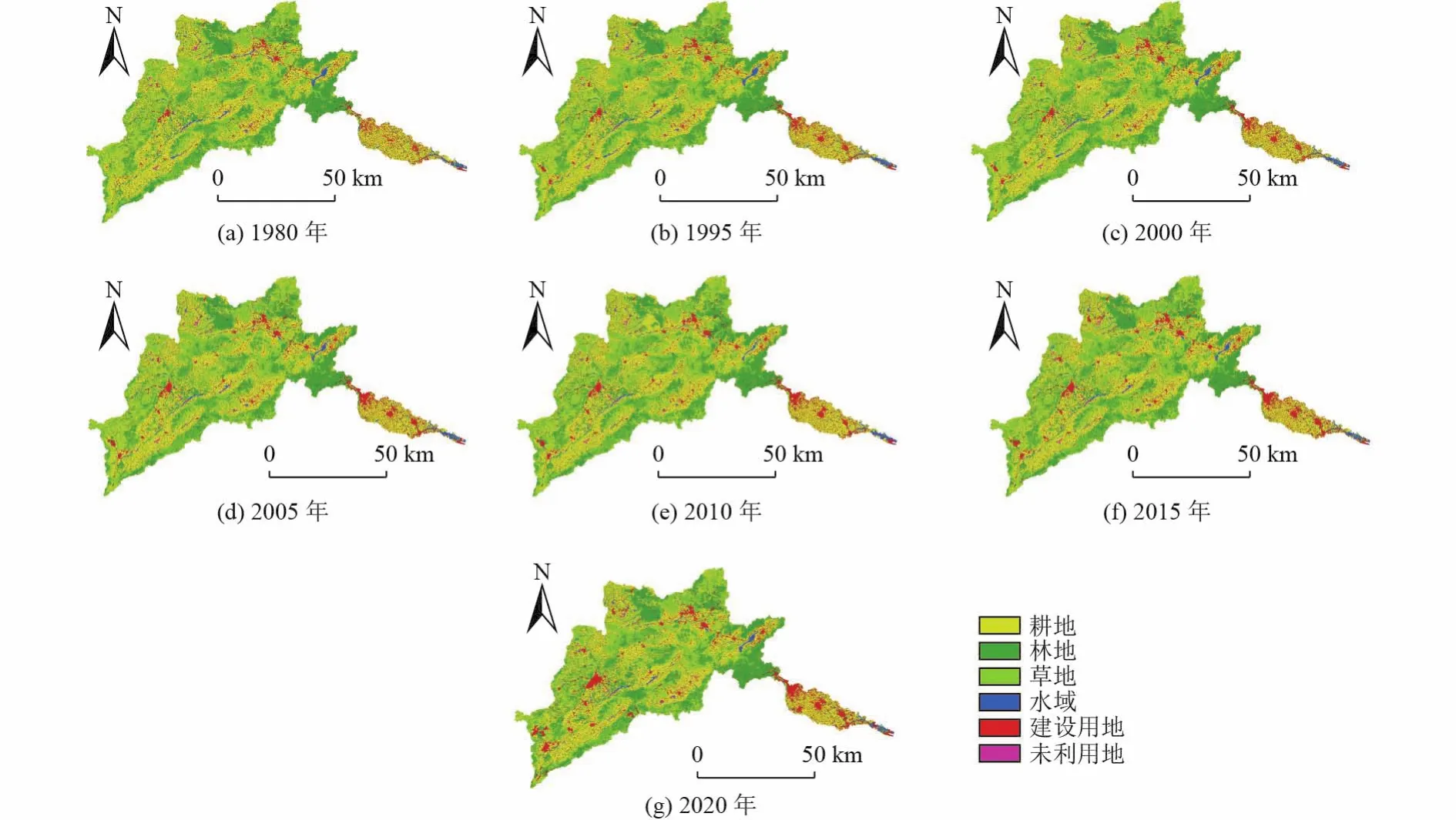

永定河流域1980——2020年土地利用面积及占比如表2所示。近40年永定河流域土地利用以耕地、林地、草地为主,2020年,耕地、林地、草地面积分别为 20 488.65、10 619.04、12 109.27 km2,占比分别为42.31%、21.93%、25.01%。1980——2020年耕地面积变化最大,表现为持续减少,共减少1 376.38 km2;其次为草地,面积占比约26%,1980——2020年呈现先增加后减少的趋势,共减少463.42 km2;林地面积占比约为20%,1980——2020年呈现先减少后增加的趋势,共增加372.29 km2;随着城市化进程的加快,城乡、工矿、居民等建设用地面积明显增加,1980——2020年共增加了1 609.98 km2。近40年土地利用空间变化如图2所示,建设用地增加较明显。

图2 1980——2020年永定河流域各时期土地利用类型空间分布Fig.2 Spatial distribution of land use types in Yongding River Basin in different periods from 1980 to 2020

表2 永定河流域1980——2020年土地利用类型面积及占比Table 2 Area and proportion of land use types in Yongding River Basin from 1980 to 2020

2.1.2 土地利用矩阵转移特征

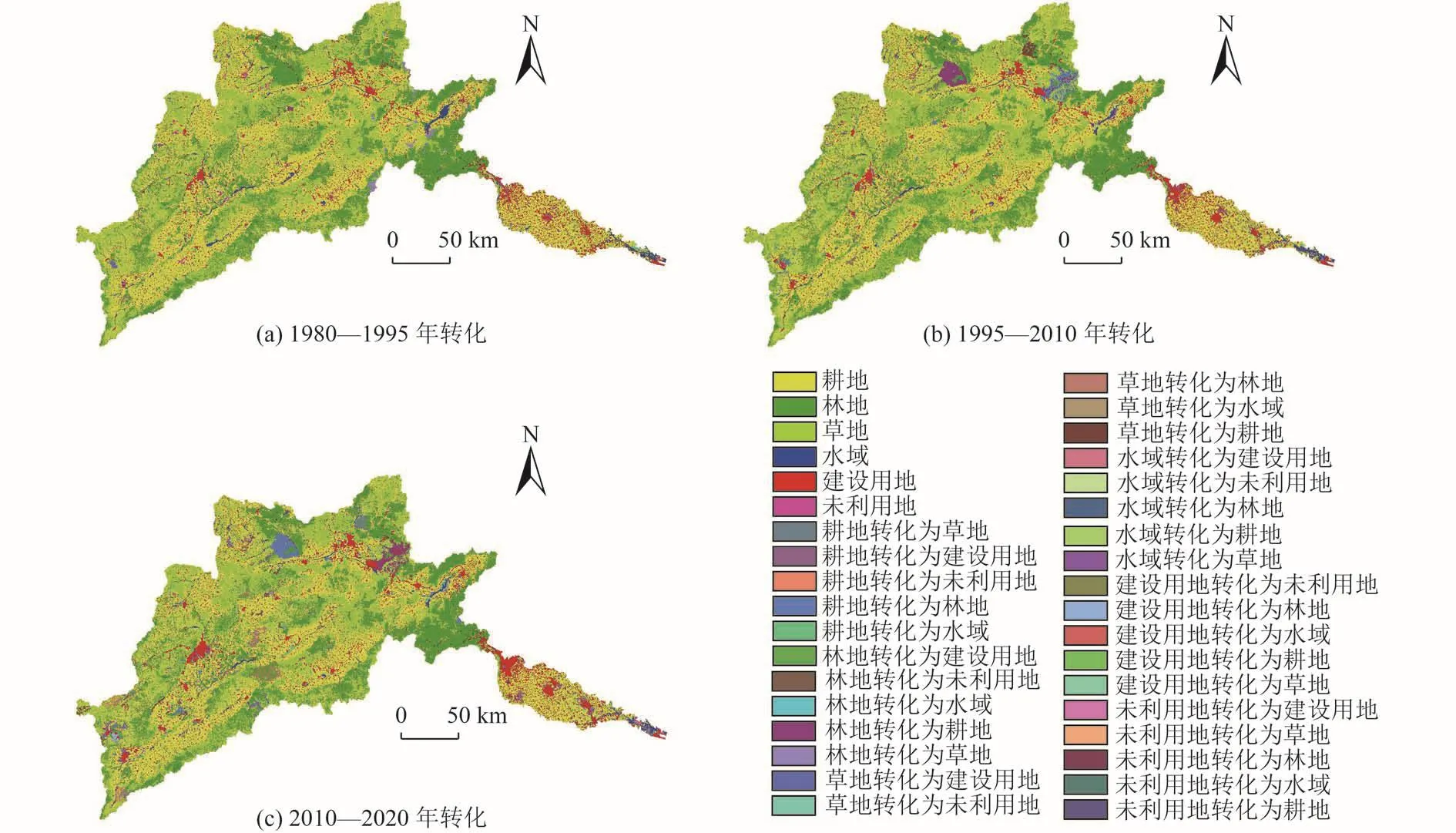

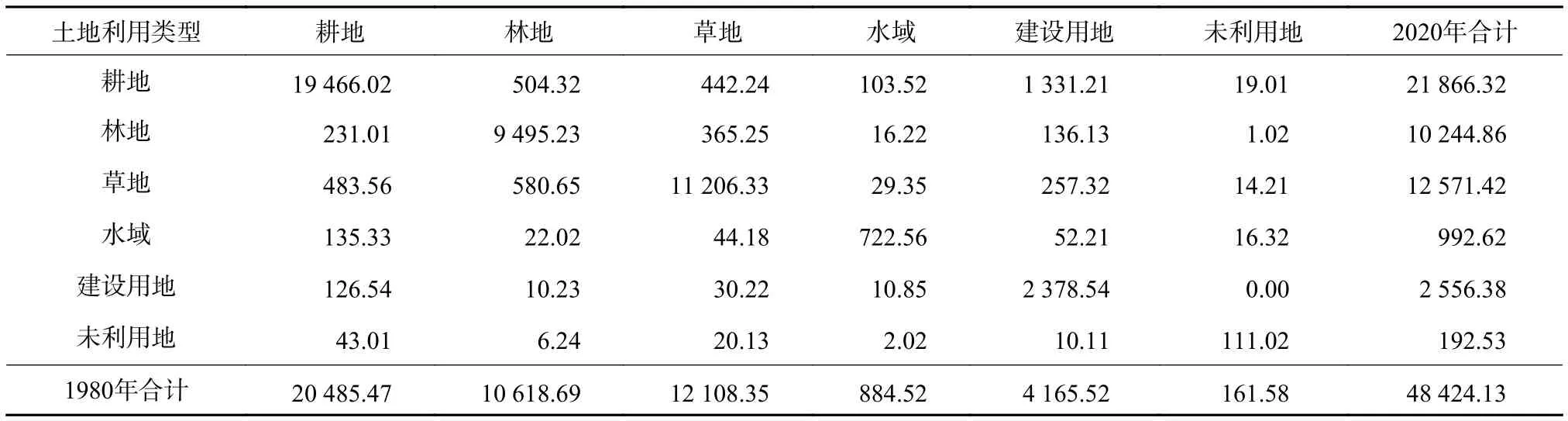

1980——2020年永定河流域土地利用转移矩阵见表3。1980——1995年、1995——2010年、2010——2020年土地利用转化空间分布如图3所示。研究区用地类型转变主要为耕地、草地面积减少和建设用地、林地面积增加。从景观类型间的转化来说,耕地、草地是景观类型转化的主要来源。耕地转向其他用地类型的面积达2 400.30 km2,主要转化为建设用地、林地和草地,其中向建设用地转化1 331.21 km2,占耕地转化面积的55.46%;向林地转化504.32 km2,占耕地转化面积的21.01%;向草地转化442.24 km2,占耕地转化面积的18.42%。草地向其他景观类型转化的面积为1 365.09 km2,向林地转化了580.65 km2,占草地转化面积的42.54%;向耕地转化483.56 km2,占草地转化面积的35.42%;向建设用地转化了257.32 km2,占草地转化面积的18.85%。

图3 1980——2020年土地利用转移状况空间分布Fig.3 Spatial distribution of land use change from 1980 to 2020

表3 1980——2020年永定河流域土地利用转移矩阵Table 3 Land use transfer matrix of Yongding River Basin from 1980 to 2020

2.1.3 土地利用变化速率分析

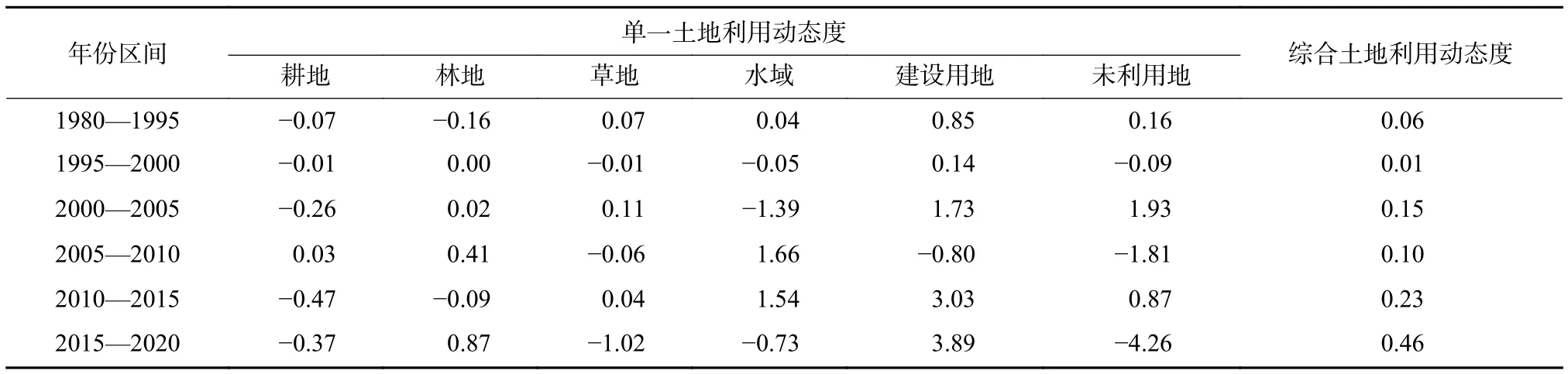

永定河流域1980——2020年土地利用动态变化度见表4。由表4可以看出,1980——2020年的6个时段综合土地利用动态度依次为0.06%、0.01%、0.15%、0.10%、0.23%、0.46%,说明景观结构变化速率在2015——2020年较大,土地利用类型转变最大。

表4 永定河流域1980——2020年土地利用动态度变化Table 4 Dynamic degree change of land use in Yongding River Basin from 1980 to 2020 %

从单一土地利用动态度来看,1980——1995年耕地、林地面积呈负增长,动态度分别为-0.07%、-0.16%,其余用地类型均为正增长,其中建设用地动态度为0.85%,综合来看,该时段建设用地变化速率较大。1995——2000年,各用地类型变化速率均较小;2000——2005年,耕地、水域动态度分别为-0.26%、-1.39%,呈负增长,其余用地类型均为正增长,其中未利用地、建设用地动态度分别为1.93%、1.73%,在正向变动中相对较大。2005——2010年,耕地、林地、水域均呈正增长,其中水域动态度为1.66%,正向变动相对较大,其余用地类型均呈负增长,其中未利用地动态度为-1.81%,综合来看,该时段未利用地变化速率较大。2010——2015年,耕地、林地动态度为-0.47%、-0.09%,呈负增长,其余用地类型均为正增长,其中建设用地动态度为3.03%,正向变动相对较大,该时段建设用地变化速率较大。2015——2020年,耕地、草地、水域、未利用地均呈负增长,其中未利用地动态度为4.26%,负向变动相对较大,林地、建设用地动态度分别为0.87%、3.89%,该时段未利用地变化速率较大,建设用地次之。

2.2 景观空间格局分析

2.2.1 类型水平景观格局变化特征

永定河流域在类型水平上各时期景观指数变化趋势如图4所示。由图4(a)可知,1980——2020年,耕地的NP呈波动变化,由7 519个减少至5 865个,2000——2020年呈先增加后减少趋势,其中2015年达到最大值(11 770个)。林地、草地、建设用地的NP均呈波动下降趋势,其中林地、建设用地降幅较大,2020年与1980年相比分别减少5 852、6 590个。水域、未利用地的斑块数量在研究期间持续波动,变化不明显。

由图4(b)可知,1980——2020年,耕地的MPS变化趋势与其斑块数NP变化趋势相反,呈先略增加后大幅减少继而大幅增加的趋势,且在2015年达到最小值(177.39 hm2)。林地、草地均呈波动上升趋势,分别增加1.09、0.76倍。水域、未利用地、建设用地的MPS在1980——2000年变化不明显,2000——2020年略有增加趋势。

由图4(c)可知,1980——2020年,耕地、林地LPI处于较高水平,变化范围均为15.00%~16.10%;草地LPI变化不明显,水域LPI呈波动增加趋势,且在2020年达到最大值,为20.86%,说明水域斑块在2020年优势斑块面积增加;建设用地LPI由2.97%增加至5.84%,说明建设用地增加且呈连片分布;未利用地在1980——2015年基本无变化,之后至2020年略增加。

由图4(d)可知,1980——2020年,耕地PLADJ相对较大,且变化不明显,表明耕地斑块分布较集中;其次为林地、草地;建设用地PLADJ由91.54%升至94.25%,说明建设用地斑块分布趋向集中;水域PLADJ始终较小,且呈小幅波动变化,波动范围为89.00%~90.10%;未利用地变化不明显。

由图4(e)可知,在研究期间,耕地FRAC_AM始终保持较高水平,表明耕地斑块形状相对复杂;其次为草地、水域,其中水域在2010年达到最小值(1.22),波动范围为1.22~1.26;耕地、草地变化不明显;林地、未利用地FRAC_AM变化较小,无明显变化趋势。

由图4(f)可知,COHESION在1980——2020年耕地始终保持较大值;其次为草地、林地,且变化趋势均不明显;水域COHESION仅在2010年处于最小值(98.76%),之后至2020年略增加;建设用地由96.76%增至98.30%,说明建设用地自然连接性逐渐增加。

图4 永定河流域类型水平景观格局变化Fig.4 Landscape pattern change of Yongding River Basin at type level

2.2.2 景观水平景观格局变化特征

永定河流域景观水平景观格局指数见表5。由表5可知,1980——2005年LPI由7.14%减至7.08%,2000——2005年略有增加,2005——2020年由7.09%减至6.67%,表明景观中优势斑块数量减小。1980——2000年IJI由60.64% 减至59.98%, 2000——2005年增至60.31%,2005——2020年呈先小幅减小后大幅增加趋势,2010年达到最小值(56.97%),至2020年增至66.33%,表明2010——2020年斑块间受限制程度增加,斑块逐渐趋向于均匀发展,景观结构逐渐趋向于复杂。1980——2005年CONTAG略有减小,2005——2010年小幅增加,2010——2020年大幅减少(由60.31%减至55.85%),表明2010——2020年斑块之间逐渐离散,斑块之间团聚程度降低。 1980——2020年SHDI呈波动上升趋势,由1.29增至1.35;SHEI在近40年的变化趋势与SHDI基本一致,由0.66增至0.75。由这2个指标可知, 1980——2020年土地利用类型转化逐渐灵活,土地利用多样性丰富,导致整个景观异质性增加,景观逐渐趋向于均匀发展。

表5 永定河流域景观水平景观格局指数Table 5 Landscape pattern index of Yongding River Basin at landscape level

综合来看,1980——2020年永定河流域景观总体破碎度增大,景观异质性增强,景观结构趋向复杂,延展性及团聚程度降低。

2.3 驱动因素分析

基于永定河流域主要社会经济发展和气候变化特点,选取对景观格局有影响的12项指标,通过SPSS软件进行主成分分析和球形检验,并且通过最大方差法旋转后根据主成分特征值>1且累计贡献率大于80%,提取2个主成分特征值分别为8.93和1.23,方差贡献率分别为74.44%、10.27%,累计贡献率达84.71%。旋转后主成分因子载荷如表6所示,第1主成分中人均GDP、GDP、第三产业产值、第二产业产值、第一产业产值、城镇人口等因子载荷相对较大,主要为社会经济因素,其中GDP和产业产值等经济发展因子为主体,年蒸发量次之,表明社会经济因素对景观格局变化影响相对较大;第2主成分中相对湿度、年均降水量的因子载荷相对较大,二者均为气候环境因素,表明气候环境因素为景观格局变化的次要影响因素。

表6 旋转后主成分因子载荷Table 6 Principal component factor load after rotation

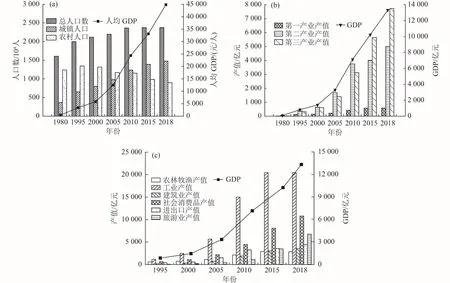

1980——2018年永定河流域人均GDP、GDP、第一产业产值、第二产业产值、第三产业产值均呈不断上升趋势〔图5(b)〕,其中人均GDP增长103.82倍,GDP增长164.19倍,从永定河流域内代表产业1995——2020 年发展状况来看〔图5(c)〕,工业、社会消费品交易、进出口贸易和旅游业产值增长较为突出,促进GDP大幅增长,第三产业产值增长300.58倍,流域内旅游业、水利、环境和公共设施管理业等发展迅速,规模化的管理措施的投入以及退耕还林等政策实施,使草地、林地变化显著。另外,随着永定河流域内城镇化速度加快〔图5(a)〕,农村人口在1995年达到峰值后逐渐呈下降趋势,城镇人口在38年间扩大了3.01倍,对建设用地需求增加,挤占耕地、林地及草地面积,表明城镇化进程的加快显著影响区域土地利用方式与景观格局空间分布特征。

图5 1980——2018年研究区社会经济发展状况Fig.5 Socio-economic development of the study area from 1980 to 2018

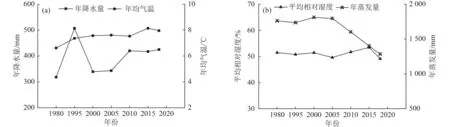

38年间,永定河流域年均蒸发量为1 627.27 mm,平均气温为7.54 ℃,平均降水量为395.77 mm,平均相对湿度为51.06%(图6),适宜的气候条件能够使植被正常生长发育,林地面积有所增加。水域面积在过去38年减少了110.24 km2,减少面积占比为11.10%,在流域降水小幅上升的背景下,水域面积减少主要是由于工农业、居民生活等人类活动用水的增加挤占了地表水资源[27-28]。此外,人类对地表植被的改造改变水源涵养能力,以及水利工程调蓄[29],使河道径流量减少,水域面积降低。

图6 1980——2018年研究区气候环境变化Fig.6 Climate and environmental changes in the study area from 1980 to 2018

3 讨论

3.1 永定河流域景观类型动态变化特征分析

永定河流域主要以耕地、林地、草地为主,1980——2020年耕地、草地面积均减少,建设用地、林地面积增加,2015——2020年综合土地利用动态度最大。侯蕾等[30-31]对1980——2010年永定河上游以及1980——2015年永定河流域土地利用的研究结果均表明,永定河流域土地利用主要类型为耕地、林地、草地,耕地面积减少,林地、建设用地面积增加,与本研究结果一致。草地面积在相同时间序列内变化趋势一致,但由于研究时间序列长度不同,结果有所差异。于全流域角度而言,李秀[30]研究表明,1980——2015年草地面积增加191.35 km2,而本研究期末草地面积共减少463.42 km2,由于在2015后年降水量增加 2.57 mm/a〔图6(a)〕,同时自 2016年永定河流域经过连续生态补水以及修复,为减少水土流失,植树造林增加森林植被[32]。另外,因城镇化速度加快,建设用地面积逐步增加,因而挤占了周边草地面积,最终导致草地面积的不断减少。

3.2 永定河流域景观演变驱动力分析

景观格局变化是一个复杂、长期动态变化的过程,受到自然因素和人类活动因素的双重影响。自然因素决定区域景观格局基本结构,且在长期效应上影响着景观格局变化;人类活动则可短时间内驱动区域景观格局快速变化[33]。本研究结果表明,社会经济增长为主要驱动力,表现形式为人均GDP、GDP、第一产业产值、第二产业产值、第三产业产值、城镇人口等经济发展和城乡人口结构变化;自然因素为次要驱动力,其中工业和社会消费品交易、进出口贸易及旅游业产值的变化促使GDP快速增长。薛嵩嵩等[20]对1989——2017年乌伦古河流域景观变化驱动力研究中发现,景观格局变化受自然因素、人类活动和社会政策的共同影响,人口数量增长,城镇化快速扩张和水利工程的建设为主要表现形式;杨阳等[21]在2008——2018年长江流域景观格局变化驱动因素的研究表明,城镇建设与经济发展、城乡人口结构、工业污染物排放等人类活动因素为主要影响因子;王志春等[34]在对1985——2019年老哈河流域湿地关键区景观驱动力研究中发现,城镇规模扩大、农业用水量等人为影响因素为主要驱动力,自然因素次之。以上研究与本研究结果基本一致,而只在人为影响因素表现形式上略有不同,这是由于各区域经济发展特点和气候特征不同所致。

3.3 永定河流域景观格局优化对策建议

社会政策作为“风向标”决定着景观格局变化的方向,自20世纪80年代以来,永定河上游被列入国家水土保持重点治理区[35]。2000年以来我国政府高度重视生态保护和生态建设,先后启动了天然林保护、退耕还林等一系列生态恢复建设工程[32]。近年来,相关部门为了永定河流域长期可持续发展,出台了一系列相关政策,例如《永定河综合治理与修复总体方案》《永定河流域生态修复布局控制及技术引导标准》等,取得较大成就[36]。

针对本研究中永定河流域内不同景观类型的变化,建议实施相应的政策措施进行管控。其中,针对耕地的减少,建议加强各区域城镇管理规划,禁止占用耕地;对于林地面积应管控在合理范围内,并合理布设林灌草配置模式,优化水源涵养布局;建设用地面积的增加,主要是由于城镇化速率加快,在带来经济增长的同时,一定程度上促使景观破碎度增加,建议合理规划建设用地,优化景观生态空间布局;针对水域面积的减少,建议进一步发展节水农业,实施跨流域调水以及增大再生水利用率等措施。

4 结论

(1)1980——2020年永定河流域土地利用主要以耕地、林地、草地为主,主要地类变化为耕地、草地转化为建设用地和林地,耕地、草地面积分别减少1 376.38、463.42 km2,建设用地面积增加1 609.98 km2,林地面积增加372.29 km2,综合土地利用变化度在2015——2020年最大。

(2)在类型水平上,建设用地的斑块数量减少,优势斑块增加,趋于集中分布,斑块内部连通性增强,斑块破碎度减少;耕地、林地、草地、水域斑块数量减少,优势斑块以及斑块团聚情况无明显变化,斑块破碎度无明显变化。在景观水平上,1980——2020年永定河流域景观总体破碎度增大,SHDI由1.29增至1.35,SHEI由0.67增至0.75,景观异质性增强,景观结构趋向复杂,延展性及团聚程度降低。

(3)流域景观格局变化受社会经济因素、自然因素和政策因素共同影响。基于主成分分析,景观格局变化主要影响因素为人均GDP、GDP、第三产业产值、第二产业产值、第一产业产值等社会经济因子,其次为年蒸发量、相对湿度、年均降水量等气候环境因子,其中GDP增长主要受工业和社会消费品交易、进出口贸易及旅游业产值影响。表明社会经济发展为景观格局变化的主要驱动力,同时政策因素也深刻影响着景观格局分布特征。