岁月深处的金斯堡

2023-02-05◎严力

◎严 力

1985年5月我到纽约自费留学,联系到早几年到了纽约的同为“星星画会”成员的艾未未,他的一个朋友就是美国诗坛的艾伦·金斯堡。金斯堡因为80年代初去过中国,认识艾青,听说艾青的儿子在美国纽约留学,于是回纽约后就联络上了艾未未,有什么合适的聚会场合,就常常会通知他。我就是在1985年秋天的某个时候与未未一起参加了金斯堡的某个聚会,到场的都是美国文学艺术界的人士。我被介绍给金斯堡,那时候我那几个不灵的英文单词根本派不上用场,所以也就没有多说什么。但是,金斯堡给我留了两个电话,一个是家里的,一个是办公室的。未未一下子找到了话题,很兴奋地说他看上你了,因为金斯堡是同性恋。未未拿着电话条说,你看看,连家里电话都给你了,其他人可就只给办公室的,女士根本不给。而我后来与金斯堡更多的联系则是1987年中期开始的,也就是在我1987年5月创办《一行》诗刊之前一个月,我让未未约他的稿子,并让他作为我们一行社的同仁。在联系并获得他同意之后,未未挑了两首比较简单的诗歌,在我的催促下很快译成了中文。未未解释说诗歌翻译不是随便会两种语言的人就可以干的活儿,要有感应的。我说就用它了。这两首诗《吃惊的心》和《成熟》被我放在了1987年5月的一行创刊号上。《吃惊的心》如下:

吃惊的心

多有幸我们有着这么些窗子!

透明的玻璃!

我看那个穿红浴衣的男孩

沿街走来。

成熟年轻的我喝啤酒吐出绿色的忧郁,

成年的我喝果酒吐出的红如血液,

如今

我吐着透明的空气。

1982.7

80年代中后期的金斯堡,近视眼镜后面的眼睛里有一股顽皮的神气,或者说是不屑于什么的幽默,随着他语言的发出,眼神好像在为其变换韵律。这是我对他的一次描绘,可是时隔几年之后,这个描绘被我自己怀疑了,因为前者是我在1985年夏天于纽约初次见到他时的印象,那时候的我还不会英语,不知道他在说什么,于是注意力才会集中在他的眼神上,想借此猜测他在说什么。时隔三年之后的1988年,我从纽约皇后区搬到曼哈顿东村11街住的时候,才发现他与我只有一街之隔,他住东村的12街,于是联系多了起来,我的英文也可以与其简单地对话了。这时候我修改了上面对他的那个描绘:近视眼镜后面的眼睛里有一股顽皮的神气,或者说是饱含挑战的幽默,同时也能感到随着他语音在空中的散发,眼神已经在书写下一句,他对口语的摆布是极其智慧的。

金斯堡在1988年10月组织了一次名为“北京—纽约”中国诗人在美国的活动,这个活动在1987年底就开始落实邀请,以便中国那边的诗人有时间申请护照和签证。舒婷后来在一篇回忆顾城的文章中记录了这个活动的形成:

“1986年5月,我应邀去美国,先到旧金山,然后到纽约,再到明尼阿波利斯,再到斯坦福、伯克利等好几个大学去朗诵和讲座。省里给的出国批文是三个月。在纽约时,与美国诗人金斯堡几次见面,他主持我的朗诵会,并邀请我到他家去喝下午茶。他是艾未未的好朋友。我们三人讨论商谈举办一场‘北京—纽约’的诗歌活动。中国诗人名单由我提供。1987年底,邀请函发来,我的护照申请却被断然拒绝。原因是1986年那次出访,没有精准计算到时差,比期限延误一天,因之严厉受罚。不怪当时经办的官员,盖因铁规如此。‘北京—纽约’的这次活动究竟都有哪些诗人获得通行,我也记不得了。只听说江河是一下飞机,两手空空,宣称‘壮士一去不复返’,从那以后,他一直窝在纽约不动。顾城夫妇却是回不得家的,他们告诉我,因为北京已经没有住处了。还好中国诗歌刚刚走出国界,朦胧诗大盛。一个个诗歌节、国际笔会、大学演讲、驻校作家的邀请纷沓而来。他们在世界各地漂泊,在上一个活动和下一个活动之中,去熟人、朋友家中过渡等待,甚至被安排或介绍到素昧平生的屋子里借居。”

1988年是我在纽约的第三年了,来参加“北京—纽约”活动的诗人几乎都是我之前在国内的朋友。记得北岛10月中旬从欧洲提前飞来,他到的那天我与金斯堡约了要去其在东村的家里坐坐,正好贝岭也与北岛有联系,并去机场接了北岛,接到之后与我在东村会合,从我11街的家到金斯堡12街的家只有三分钟的路。那天晚上除了聊了“北京—纽约”的活动,还提到舒婷没有得到签证的事情。其他已经记不得了。附上的照片是使用我相机由贝岭拍的。

金斯堡(中)、北岛(左)和严力(右)

1988年10月除了被邀请来的诗人去参与正式的活动外,还有一次与很多纽约的文人艺术家在一家熟人开设的餐厅(咖啡馆类型)的二楼办了一次聚会。我记得当时在纽约的朋友参与的有:中国台湾作家曹又芳,《侨报》副刊主编王渝,作家丛苏、叶坦,中国台湾诗人和艺术家秦松,诗人李斐、张郎郎、沈忱、贝岭等等。从中国大陆来的有北岛和邵飞夫妇、江河、公刘等。顾城夫妇带着他们的儿子木耳是从新西兰过来的,他们早在1987底就很幸运地在香港获得访问新西兰的签证。顾城说,去新西兰面签时,谢烨怀胎都快八个月了,她穿着宽大的衣服,怕露馅影响签证,结果顺利获得了签证。到了新西兰不久,他们也收到了“北京—纽约”诗会的邀请,顾城的地址是诗人张真的先生马思中给我的,于是我与顾城有了通信往来,他在1988年6月左右给我的一封来信是这样的:“严力不老兄,近安。《一行》收到,中有数友,幸得一会。我已收到纽约诗会邀请,故会之有期。夫人已有娃娃名木耳,忙之加倍。寸言不恭,顺附小诗。我的通讯处就是大学,马思中给的地址极对。臂长千里,隔海一握。顾城。”

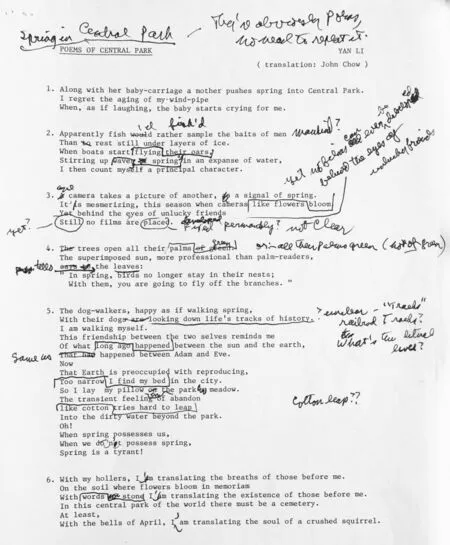

与金斯堡的交往,还有一件事情值得一提。1989年纽约东村有一家“纽约瑞根诗人咖啡馆”开张,不久之后的一天,金斯堡打电话来约我去这家咖啡馆朗诵诗,这时候正好瑞典的李笠来纽约玩,住我家,于是就一起前往。这家咖啡馆的主持人是一个在新泽西某大学教哲学的诗人,介绍了之后,我才弄清楚这家咖啡馆也是酒吧,搞了一种诗歌朗诵竞赛的项目,也就是每个星期五晚上有两个诗人轮流朗诵,像拳击比赛,有三个回合,一个诗人朗诵一首诗之后,有三或五个评委举出有分数的牌子,三首诗的朗诵对垒之后,积累的分数谁多就谁赢了这场朗诵比赛。在这个星期五晚上进入咖啡馆酒吧是需要付门票的,每人好像是三块钱,我和李笠以及金斯堡都是嘉宾,所以没有付钱。我们到得早一些,离诗歌朗诵竞赛的时间还有近一个小时。金斯堡解释说:“你是嘉宾朗诵,不参加诗歌朗诵的竞赛,你先朗诵,然后是竞赛者的朗诵。”金斯堡把我准备朗诵的诗歌先仔细阅读起来。这是我的一个朋友邹希圣把它翻成英文的,金斯堡一边阅读一边拿出笔来修改上面的句子,他解释说有些诗阅读没有问题,因为那是文字,但是朗诵就不同了,需要修改成适合朗诵的语言,需要为声音做出考虑。他为此工作了将近20分钟之后,满意地点点头。然后他又与李笠交谈了一会儿,朗诵就开始了。主持人先介绍了诗人咖啡馆酒吧的情况,然后就介绍了金斯堡和我,我用中文朗诵了共分九段的《纽约中央公园组诗》,然后由金斯堡朗诵英文的。我当时觉得英文的语言顿挫比中文更有力,也可能是金斯堡长期朗诵的经验使其有一股不同的气。金斯堡朗诵之后,听众的反应不错。接着咖啡馆的老板又朗诵了我的一组由我的美国哥们斯仲达翻译成英文的《酒故事》,因为是有关酒的,特别适合那个酒吧的场合,赢得不少笑声。接着,擂台赛开始了,是两个纽约东村的诗人,我注意到第一个朗诵之后,三个评委举出分别是“2”“2”“3”的牌子,也就是说总分是7分,第二个朗诵者的总分是6分。这一轮后休息十分钟,大家到吧台买酒或者聊天,就这样进行了三轮,胜者三轮总得分是21分,另一个则是18分。主持人后来在我的询问下告诉我,擂台赛之后进酒吧就不收钱了。

之前收的门票钱的一半是给朗诵胜利者的奖赏。输掉的那位诗人也有奖赏,那就是整个晚上可以免费喝酒。而评委们都是有些成就的诗人或者研究诗歌的大学教授,这几个评委也是可以免费喝酒的。不过他强调说因为是刚开始举行这样的玩法,有些条款以后会有修改。我当时觉得这个诗歌竞赛的玩法很有意思,因为有不少高潮,譬如听众对某一轮之后的得分感到不公平时就会发出倒彩声,有的听众还会塞给被不公平对待的那个诗人一块钱,引起哄笑,但能感觉到幽默的力量,而不是火药味。不久之后的某一天,我还看到了纽约时报上介绍这个酒吧的消息,看来他们的诗歌评比模式确实搞得不错。

金斯堡对朗诵诗歌的修改

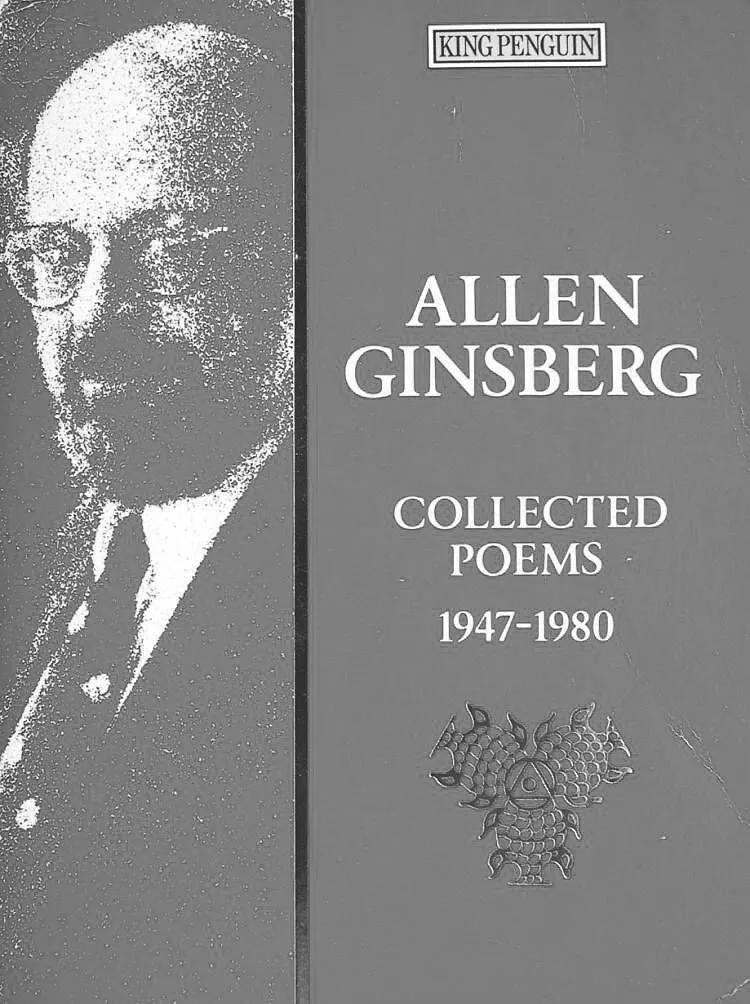

金斯堡诗选

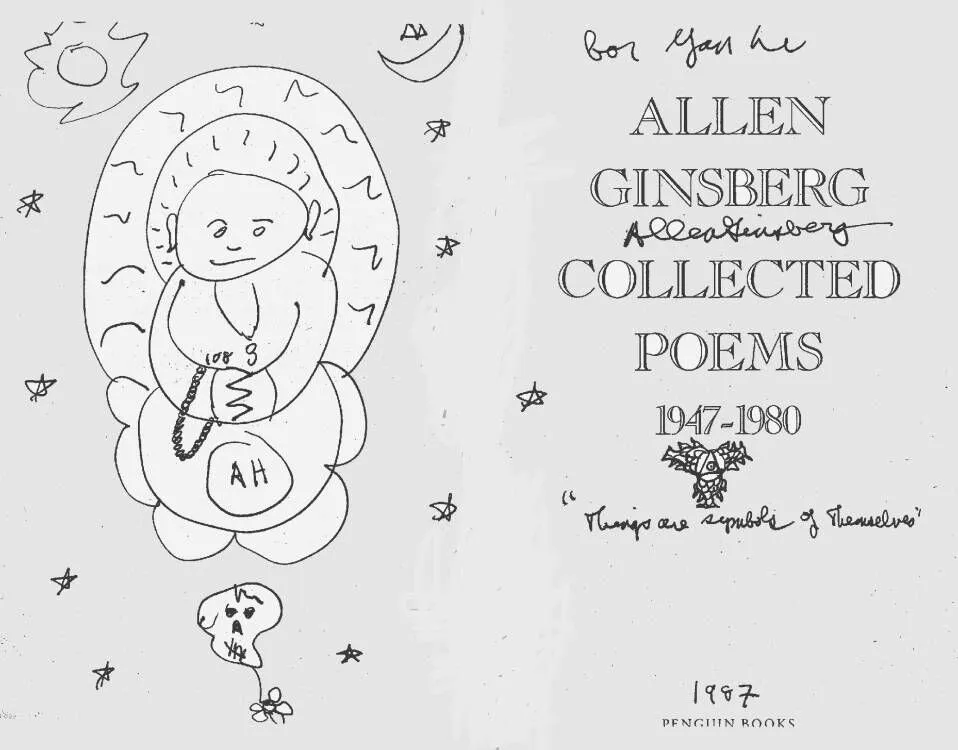

金斯堡在诗集扉页的钢笔画

金斯堡和我因为住得近,有一段时间时常一起吃饭聊天。他也送给我几本他的诗集,有两本诗集上还应我的要求画了钢笔画。他平时很忙,经常外出朗诵,甚至去中学朗诵。他朗诵诗的男低音很诱人,还会用各种形式打出拍子。这让我想起他首次朗诵《嚎叫》一诗的媒体情况介绍:美国画家沃利·海厥克Wally Hedrick,也是六画廊(Six Gallery)的创始人之一在1955年与金斯堡见面,邀请他在六画廊举办诗歌朗诵会。一开始金斯堡拒绝了,但当他写好了《嚎叫》的草稿后改变了主意。于是这次朗诵会于1955年10月7日举行,是垮掉派诗歌史上的重要事件。因为这次朗诵会凝聚了美国东西海岸的垮掉派力量,它对金斯堡来说更加重要,那个晚上他首次朗诵了《嚎叫》,这为他以及垮掉派同仁带来了国际声誉。《嚎叫》在1956年由城市之光书店出版后,因为赤裸裸的用词和语言的粗俗,曾作为淫秽书籍被禁止销售。

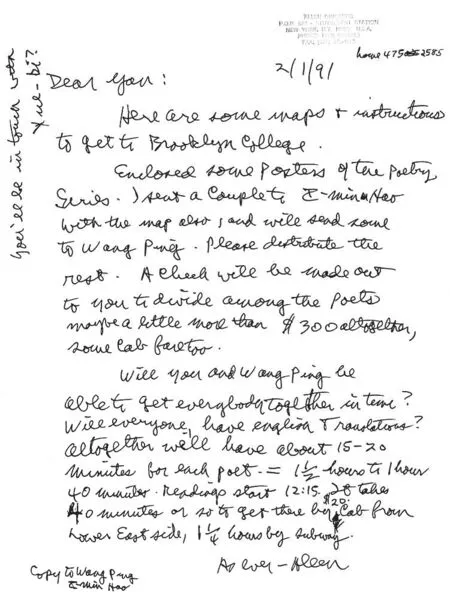

他在1990年夏天对我说要为《一行》组织一次在他任教的布鲁克林大学的朗诵,这个诺言是在不到一年后的1991年2月11日实现的。当时我们去了七八个在纽约的中国诗人,其中有郝毅民、雪迪、王屏、我和邹希圣等,那场双语朗诵开始时他很兴奋地对听众说:“中文诗歌在这个学校里还是第一次发出声音呢!”

我还与金斯堡参加了1992年那一届的“纽约诗歌项目协会”(Thepoetryproject)组织的诗歌马拉松朗诵,那是在每年的12月31日晚上9点开始,一直朗诵到新年的早上,所以称之为马拉松朗诵。来自全美甚至国外的诗人每人上场朗诵一首诗,那是几百人的接力朗诵啊,人山人海的诗人挤在纽约12街和第三大道的圣·马可斯教堂里,那也是“纽约诗歌项目协会”经常举办诗歌朗诵的场所。那天我在告示牌上先找到自己的名字被排在哪个时间段,然后提前十分钟挤到台边等待。那天真是诗人的节日,各种各样的朗诵风格,各种各样年龄的人,感觉诗歌真像一个发自内心的宗教。而金斯堡的朗诵受到极大的欢迎,他低沉的声音太有感染力了,加之肢体随着语音的节拍感而摆动,可以称之为那晚的朗诵之王。

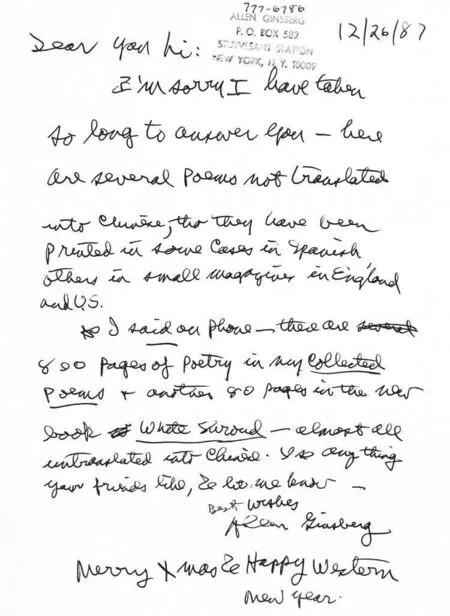

金斯堡给严力的来信之一

时间过得很快,1997年初我在纽约苏荷区的一家画廊里面组织了一场以纽约“一行”诗人为主的朗诵会,之前我打电话给金斯堡,希望他也能来参加,但他说正躺在床上,一切活动全要听医生的,而医生是不让他随便出门的。我这才知道他已病重,便嘱咐他调整心态最重要。我本想去看看他,但是因为马上要回中国看望家人就拖了下来,接着就在当年的4月5日听到了他离去的消息。后来我把刊在《一行》上的他的一首诗寄给了为他去世后整理材料的一个秘书,那是我和我的美国哥们斯仲达一起翻译成中文的。我在这里放上这首诗来表达对他的怀念:

我领悟了海,我领悟了音乐,我想跳舞

我领悟了草坪,我领悟了山坡,我领悟了高速公路群,我领悟了泥路,

我领悟了在停车场路上的汽车,我领悟了售票员,

我领悟了现金和支票以及卡片,我领悟了公共汽车群,我领悟了哀悼者,

我领悟了他们的穿红色连衣裙的孩子们,

我领悟了高速公路,我领悟了别墅,我领悟了旗……

领悟了信徒们,领悟了他们的卡车和面包车,领悟了穿着卡其布制服的保卫员,

我领悟了人群,领悟了由薄雾的天空,领悟了所有的弥漫着的笑容和虚无的眼睛,

我领悟了枕头,染着红色与黄色的、方的枕头和圆的……

我领悟了拱门,领悟了弓,领悟了男人和女人的游行,

领悟了前进,领悟了风笛,领悟了鼓、喇叭,领悟了高的头饰和番红的长袍,领悟了

整套西装……我领悟了花轿,领悟了雨伞,领悟了塔,

领悟了绘制过的首饰,四个方向的颜色

领悟了代表慷慨大方的琥珀色,领悟了代表因果报应规律的绿色,

领悟了代表佛祖的白色,领悟了代表心的红色……

我领悟了塔上的十三个世界,领悟了铃的把手

和伞,领悟了空心的铃

领悟了那将装入铃心的尸体

领悟了那些正在吟唱着的僧侣,喇叭在我们的耳朵里,烟雾从防火砖的/空心铃的头上升起

领悟了人群的沉默,领悟了智利的诗人,领悟了彩虹,

我领悟了死了的印度教首领,我领悟了他裸体胸部的老师在看着

一个在塔内燃烧的尸体,领悟了哀悼的学生

在他们的书前盘腿而坐,诵唱着忠诚的经,

我领悟了用他们的手指表现着的神秘的手势,领悟了

在他们手中的铃和铜的闪电

我领悟了从旗和电线和伞和漆着橘黄支柱上

升起的火焰/我领悟了天空,领悟了太阳,围绕着太阳的彩虹

我领悟了薄雾之云飘过这太阳……

我领悟了自己心灵的跳动,我的呼吸穿过我的鼻孔

我的脚走着,我的眼看着,我的脑子领悟着从被尸体燃烧的

纪念碑上升起的烟雾

我领悟了下山的小路,我领悟了向公共汽车移动着的人群

我领悟了食品,莴苣色拉,我领悟了老师缺席了,

我领悟了我的朋友们,我领悟了我们的瑞典汽车蓝色的,我领悟了

金斯堡给严力的来信之二

一个抓住我手的年轻小伙子

我领悟了我们的在汽车旅馆门锁里的钥匙,我领悟了黑暗,

我领悟了一个梦就忘了,我领悟了在早餐上的橘子和柠檬和鱼子酱,

我领悟了高速公路,我的疲倦,我的关于作业的观念,小伙子的/在微风中的有乳头的胸部

当汽车开下山坡穿过绿色的树林驶向水,

我领悟了屋群,晒台眺望着有薄雾的地平线,海岸

和老化的石头的沙子中

我领悟了海,我领悟了音乐,我想跳舞。

再之后,时间到了2011年,我应邀参加第50届马其顿-斯特鲁加诗歌之夜,到了那里发现众多之前来过的西方名诗人中也有金斯堡。他是1986年去的,在那里留下的诗句也很强壮:

自由只存在于束缚中,没有堤岸,哪来江河?

我们都是美丽的金色向日葵,我们获得自己种子的祝福

追随你内心的月光,不隐藏那里的激狂。

总是有世界的另一半在等待黎明的到来。

钥匙在窗台的阳光里

马其顿—斯特鲁加国际诗歌节金环奖1986年获得者 (美国)艾伦·金斯堡

金斯堡于1997年去世到现在(2022年)已经25年了,世界的变化确实很大,但我感觉另一种“嚎叫”正在酝酿之中,因为重读金斯堡的诗歌可以令我看见金斯堡在天国盘腿而坐,而各种领悟犹如音符在他的四周跳舞。而嚎叫中的几句诗也在不断地旋转:“火神!火神!机器人寓所!隐形的郊区!骸骨宝物!盲目的资本!魔鬼工业!幽灵国家!不可救药的疯人院!花岗岩!怪兽原子弹!/他们累断了脊梁送火神上天!砖石路,树木,无线电,吨位!把城市举向无处不在的天堂!/梦境!凶兆!幻影!奇迹!狂喜!没入美国的河流!……”“美国整夜咳嗽让我们无法入睡。”历史在不断地嚎叫啊。