高速铁路隧道洞口危岩落石灾害评价方法及工程对策研究

2023-01-31钟昌桂

钟昌桂 张 磊 周 良

(中铁二院工程集团有限责任公司, 成都 610031)

贵南高速铁路穿越地貌单元属贵州高原斜坡带 及广西倾斜盆地,地貌类型主要为溶蚀型、溶蚀侵蚀型及侵蚀型,地貌形态多属溶蚀峰丛洼地及溶蚀峰丛谷地地貌。峰丛地貌区危岩落石随处可见,单次危岩落石灾害以中小型为主,偶有大型危岩落石灾害发生,危岩拉裂破坏后以坠落及跳跃为主,个别地区有崩塌发生。附近的高速公路、国道及居民区近年发生过多起危岩落石灾害,危岩落石灾害发生频率高。

近年来,王玉锁等[1]提出了隧道洞口落石风险评估方法;叶四桥等[2]提出了隧道洞口段落石灾害危险性等级评价方法,对落石运动模式与运动特征进行了现场实验,并对多种落石冲击力计算方法进行了比较。目前,洞口危岩落石评价体系仅仅建立在初始风险评判上,未针对采取工程措施处理后的残留风险进行评估,危岩落石评价体系不够完善。

本文以贵南高速铁路隧道工程为依托,提出了定性、定量分析的危岩落石初始风险评估方法,引入了采取危岩落石处理措施后Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期残留风险评估方法;通过ROCKFALL建立危岩落石失稳模型,从危岩落石的运动轨迹、冲击能量等方面进行了系统研究;利用大型通用有限元软件ABAQUS/explicit模块,对明洞衬砌结构的抗冲击能力进行计算分析,提出了贵南高速铁路隧道洞口危岩落石综合防护措施。

1 建立危岩落石风险评价体系

1.1 危岩落石风险评价体系概述

为提高危岩落石防护的有效性和针对性,综合考虑地形地质条件、危岩落石与线位关系、防护措施可实施性、风险接受程度等因素,采用现场调查、评分、落石轨迹分析、防护结构计算等多种手段进行定性和半定量的分析,建立危岩落石风险分级评价体系[3-6]。

与目前的隧道风险评估保持一致,危岩落石风险等级分为初始风险和残留风险。初始风险指工程建设各阶段未采取风险处理措施前就已存在的风险,即对危岩落石不采取任何防护整治措施时(隧道洞口设于明暗分界处、不接任何明棚洞),铁路工程存在的风险。残留风险指对初始风险采取处理措施后自留或转移到下一阶段的风险,即在采取了清除及加固、主动及被动拦截和明(棚)洞防护后依然存在的风险。风险等级分为极高、高度、中度、低度4个等级。

1.1.1 危岩落石风险分类

危岩落石对线路的风险,具体分为落石上道风险、主体结构倾覆破坏风险和主体结构局部破损风险3种,具体为:

(1)落石上道风险是指落石经滚动、弹跳、飞溅等多种运动状态,越过拦石墙、防护网,或击穿防护网、防护明洞(棚洞)等防护结构,直接落入线路,对运营车辆、轨道结构造成直接危害的风险,此类风险是不可接受和不期望的。

(2)主体结构倾覆破坏风险是指落石经滚动、弹跳、飞溅等多种运动状态,越过或击穿拦石墙、防护网等防护结构后,直接撞击明洞(棚洞)上部结构或桩柱等下部结构,造成整体结构倾覆破坏,进而对运营车辆、轨道结构等造成间接危害的情况,此类风险也是不可接受和不期望的。

(3)主体结构局部破损风险是指落石经滚动、弹跳、飞溅等多种运动状态,越过或击穿拦石墙、防护网等防护结构后,直接撞击明洞(棚洞)上部结构或桩柱等下部结构,造成主体结构局部开裂、混凝土局部剥落、结构微小变形等可修复的破损,但不会产生结构倾覆破坏、落石上道等破坏的情况,此类风险不会对运营车辆、轨道结构造成直接危害,是可接受的。

对于落石上道、主体结构倾覆破坏对运营车辆、轨道结构造成直接危害的风险,严重危害铁路运营安全,在设计阶段是不可接受的风险。首先应通过减灾选线,规避风险;对于无法避让的风险,应采取清除、加固、主被动拦截、进一步补强明(棚)洞结构等综合处理手段降低风险;对于仍然残留的风险,应采取异物源头、入侵及危害监测等手段,进一步降低,确保铁路运营安全。

1.1.2 危岩落石防治措施及风险分期

危岩落石的防护与整治措施分为清除及加固、主动及被动拦截、明(棚)洞防护3大类型,包括与初始风险对应的不采取任何防护措施的情况。根据具体工点情况,选择一种、两种或三种整治措施,将风险按整治措施和整治阶段进行分期,具体如下:

(1)零整治措施:对存在的危岩落石不采取任何整治措施,洞口位置设定为明暗分界处,不接长任何明洞或棚洞结构。此时存在的风险称为初始风险,主要表现为落石上道风险。

(2)清除及加固措施:对存在的危岩采取清除措施,或采取支顶、嵌补、锚网喷加固、锚索加固等多种加固方式,在危岩落石源头上降低风险。采取清除及加固措施后存在的风险,称为Ⅰ期残留风险,主要表现为落石上道风险。

(3)主动及被动拦截措施:对可能掉落的危岩落石采用主动防护网、被动防护网、帘式防护网、刚性格栅防护网、拦石墙、落石槽等措施,拦截危岩落石,或改变落石轨迹和运动状态,降低落石能量,在落石运动过程中降低风险。采取主动及被动拦截措施后存在的风险,称为Ⅱ期残留风险,主要表现为落石上道风险。

(4)明(棚)洞防护措施(或桩基的防撞措施):设置危岩落石防护明(棚)洞,防止落石直接上道,危及车辆、设备和轨道安全,并采取增加缓冲层厚度、改进缓冲材料性能、优化结构受力等多种方式增强防护结构的抗冲击能力,提高主体结构抗冲击能力以降低风险。采取明(棚)洞防护措施后存在的风险,称为Ⅲ期残留风险,主要表现为落石上道风险、主体结构倾覆破坏风险和主体结构局部破损风险。

1.2 初始风险评估方法

初始风险评估主要考虑的风险因素有危岩高度、山体坡度、危岩发育程度、危岩(落石)大小、落石区与铁路工程的位置关系等5项因素。采用现场调查访问、综合评分的定性(半定量)方法,并采用Rockfall软件进行轨迹分析,根据落点概率与主体工程的关系、冲击力(或能量)大小等确定初始风险等级[7-8]。

1.2.1 定性(半定量)评估方法

(1)主要风险因素评分

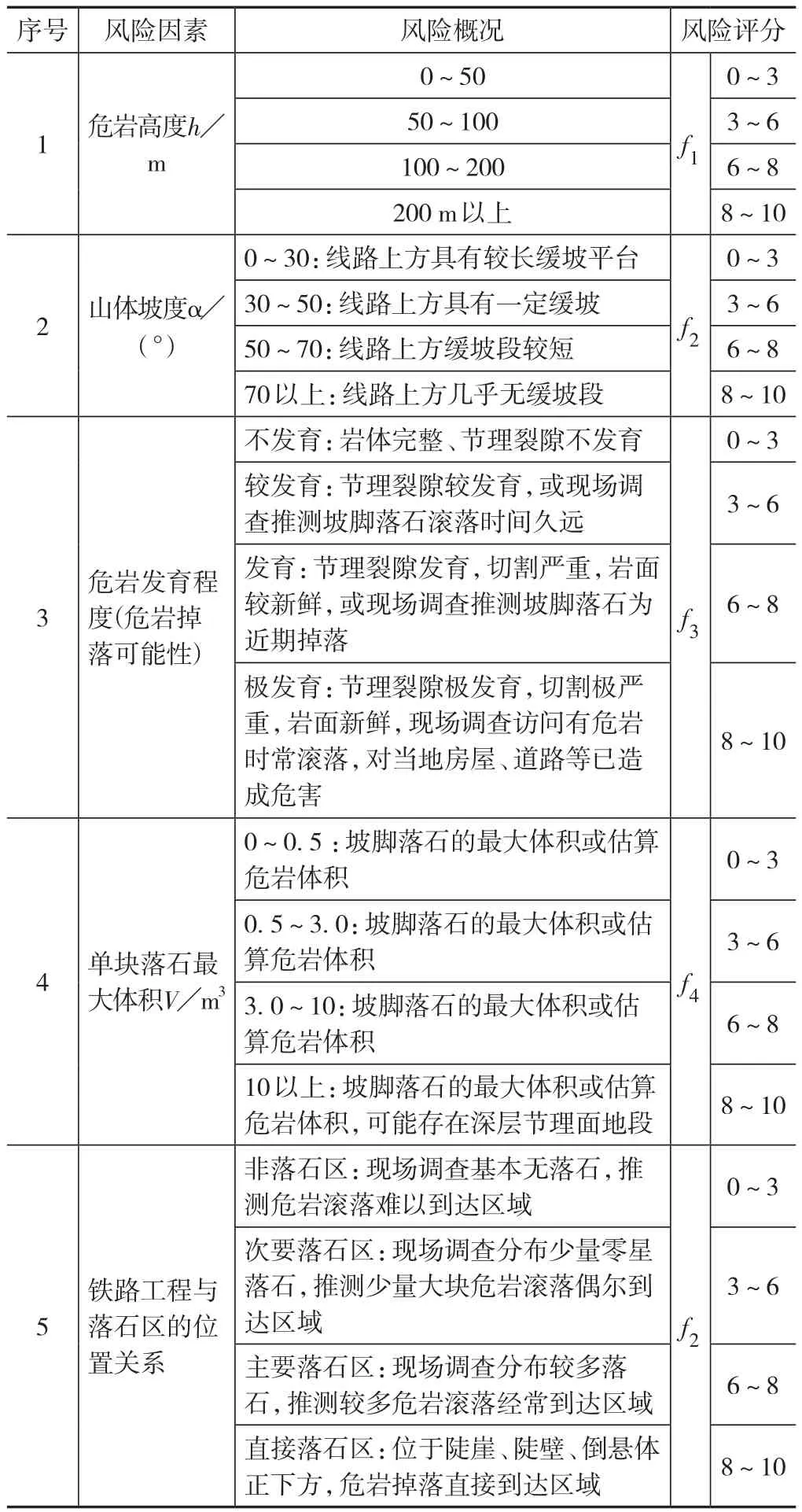

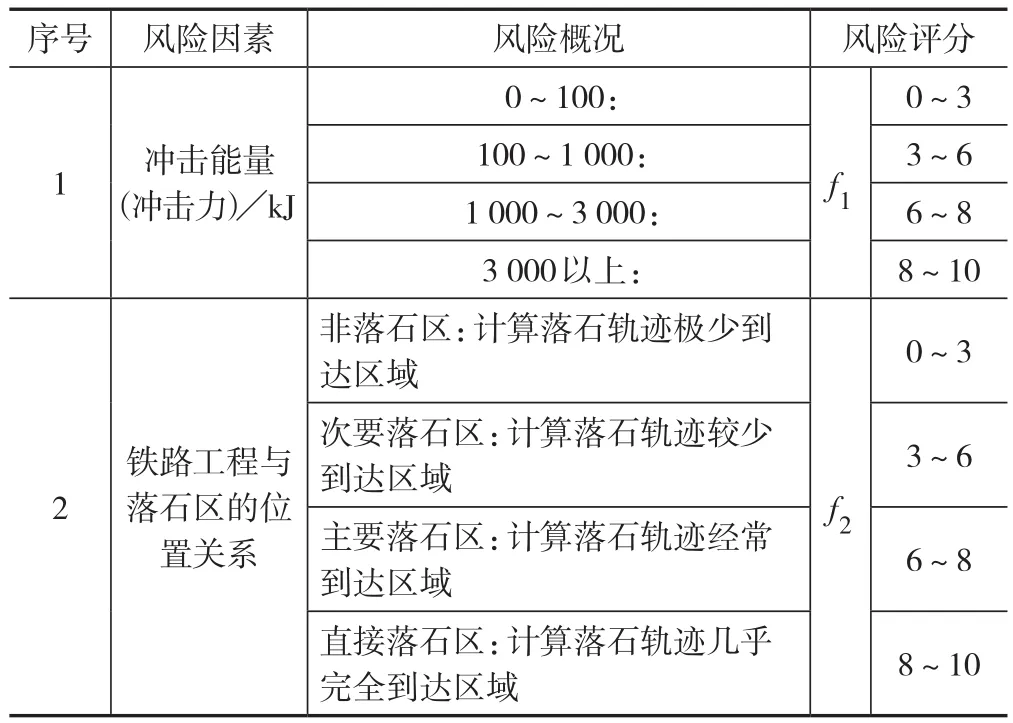

对各项风险因素进行评分,评分数值依次定义为f1、f2、f3、f4、f5,各项风险因素的评分参考如表1 所示。

表1 定性(半定量)评估方法表

(2)主要风险因素影响程度评价

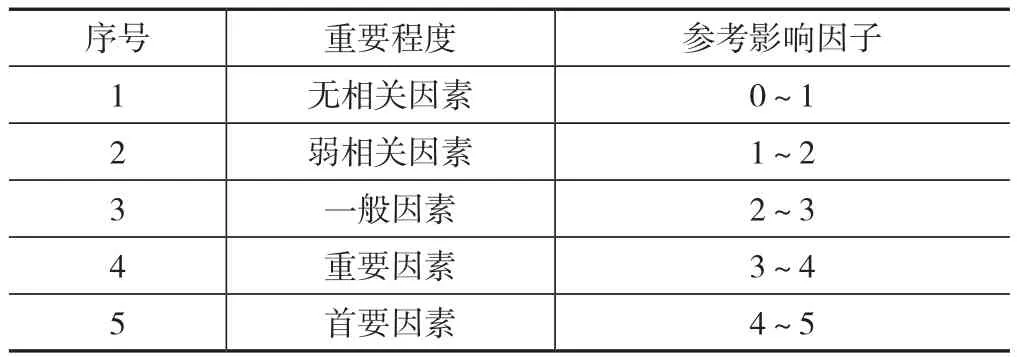

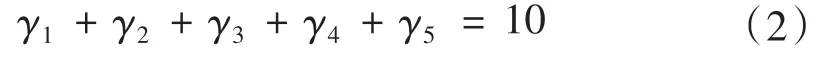

考虑各项风险因素在整个综合评分中的重要程度、影响程度,将风险因素分为无相关因素、弱相关因素、一般因素、重要因素和首要因素。量化各项风险因素的影响程度为影响因子,依次定义为0~1、1~2、2~3、3~4和4~5,5项风险因素的影响因子平均值为2,总和必须为10。结合各项风险因素的影响程度调整影响因子大小,影响因子评定如表2所示。

表2 主要风险因素影响程度评价表

(3)综合评分计算方法及初始风险评价

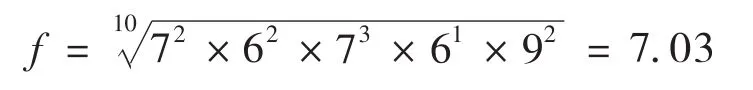

将上述5个因素的评分作为乘数、影响因子作为权重计算5项风险因素评分的加权几何平均数,计算公式为:

其中:

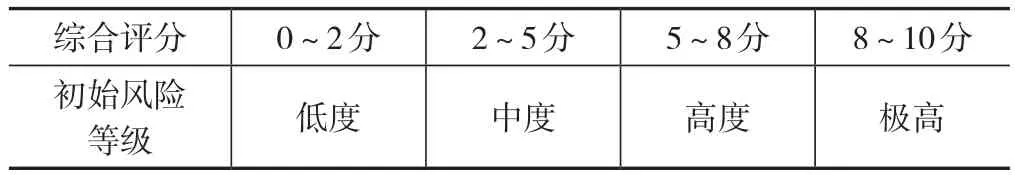

根据上述计算的综合评分进行初始风险评级,对应关系参考如表3所示。

表3 初始风险等级评价表

1.2.2 定量分析评价方法

采用Rockfall软件进行落石轨迹分析,依据落石分区和落石冲击能量(或冲击力)两个因素进行综合评分,定量分析评价方法如表4所示。

表4 定量分析评价方法表

综合评分计算为:

综合评分与初始风险等级的对应关系同前。

上述两种方法如较接近,取高值,如差异较大,综合比较后评定。

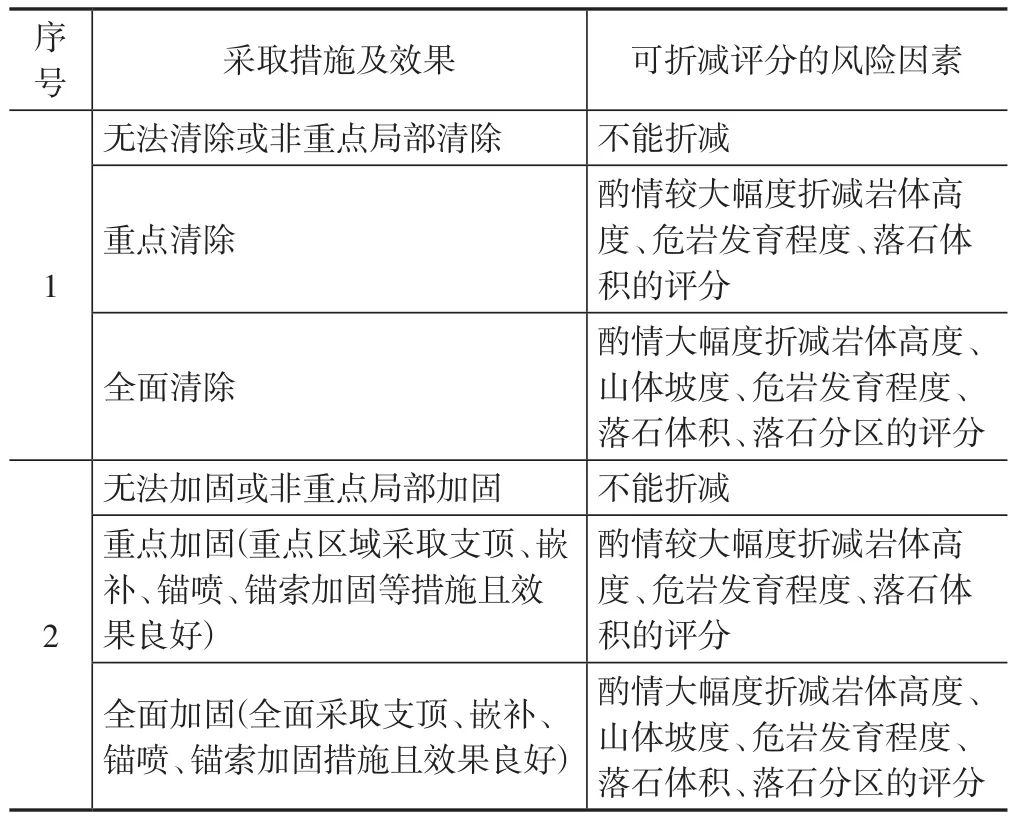

1.3 Ⅰ期残留风险评价方法

Ⅰ期残留风险是指对存在的危岩采取清除措施,或采取支顶、嵌补、锚网喷加固、锚索加固等多种加固方式后,仍然存在的风险,主要考虑落石上道风险。Ⅰ期残留风险的评价方法、评价标准与初始风险相同。采用定性(半定量)的方法主要对风险因素的评分进行适当折减或影响因子进行调整,如表5所示。

表5 Ⅰ期残留风险评价方法表

定量分析方法主要是对落石的高度、体积等参数进行调整,对地面线进行修正后,采用Rockfall软件重新分析落石轨迹及冲击能量(冲击力),并进行相应评级。

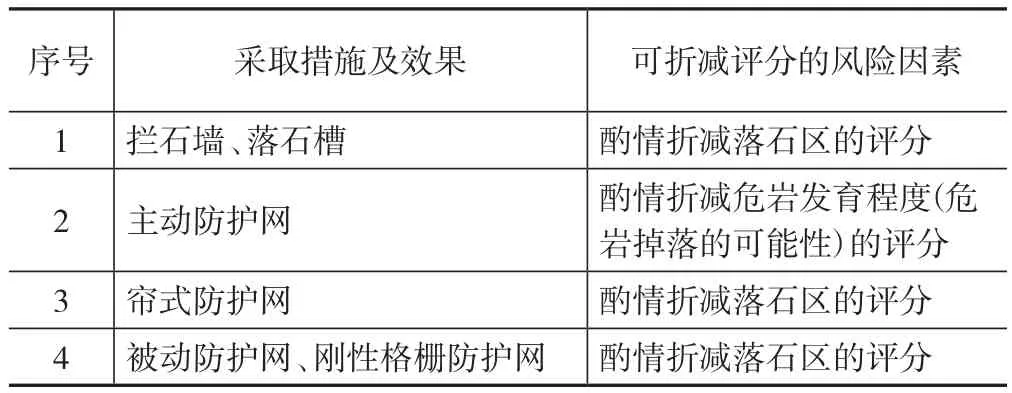

1.4 Ⅱ期残留风险评价方法

Ⅱ期残留风险是指对可能掉落的危岩落石采用主动防护网、被动防护网、帘式防护网、刚性格栅防护网、拦石墙、落石槽等措施后存在的风险,主要考虑落石上道风险。根据具体工点情况和施工条件,确定合理、有效的主被动拦截措施,无效的措施不纳入考虑。Ⅱ期残留风险的定性(半定量)的评价方法同前,但对相应的评分进行折减,参考评价标准如表6所示。

表6 Ⅱ期残留风险评价方法表

落石轨迹分析作为一种定量分析方法,指设置了拦石墙、被动网等拦截措施后,采用Rockfall软件重新分析落石轨迹及冲击能量(冲击力),进行相应评级,并对被动网等的抗冲击能力提出要求。

另一种定量分析方法是采用理论方法和有限元软件对拦石墙的稳定性、强度进行计算,提出相关设计要求,根据拦石墙的拦截能力进行风险评价。

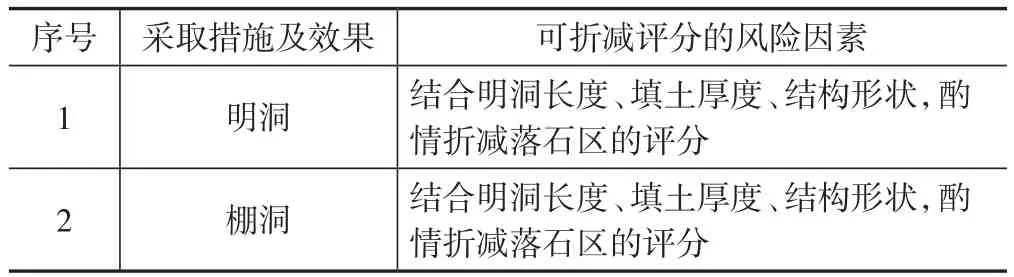

1.5 Ⅲ期残留风险评估方法

Ⅲ期残留风险是指采取了明(棚)洞防护措施后存在的风险,主要表现为落石上道风险、主体结构倾覆破坏风险和主体结构局部破损风险。

落石上道风险的评价方法、评价标准同前,对相应的评分进行折减,如表7所示。

表7 Ⅲ期残留风险评估方法表

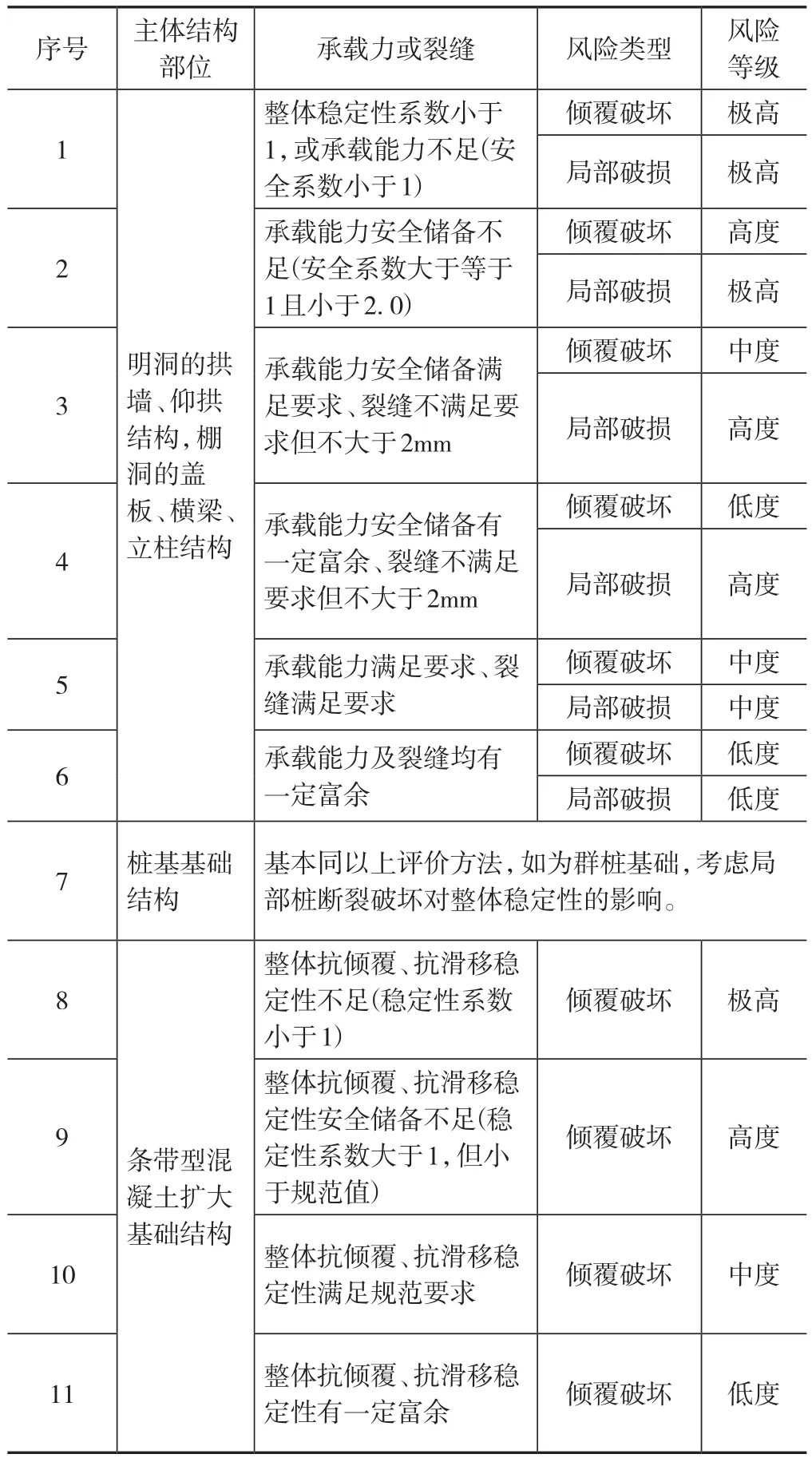

主体结构倾覆破坏风险和局部破损风险主要采用有限元软件对明洞、棚洞结构及相应的桩基等基础结构进行静力或动力计算后对其抗冲击能力进行评价,参考评价标准如表8所示。

表8 主体结构风险等级评价表

2 工程应用

2.1 永兴一号隧道出口概况

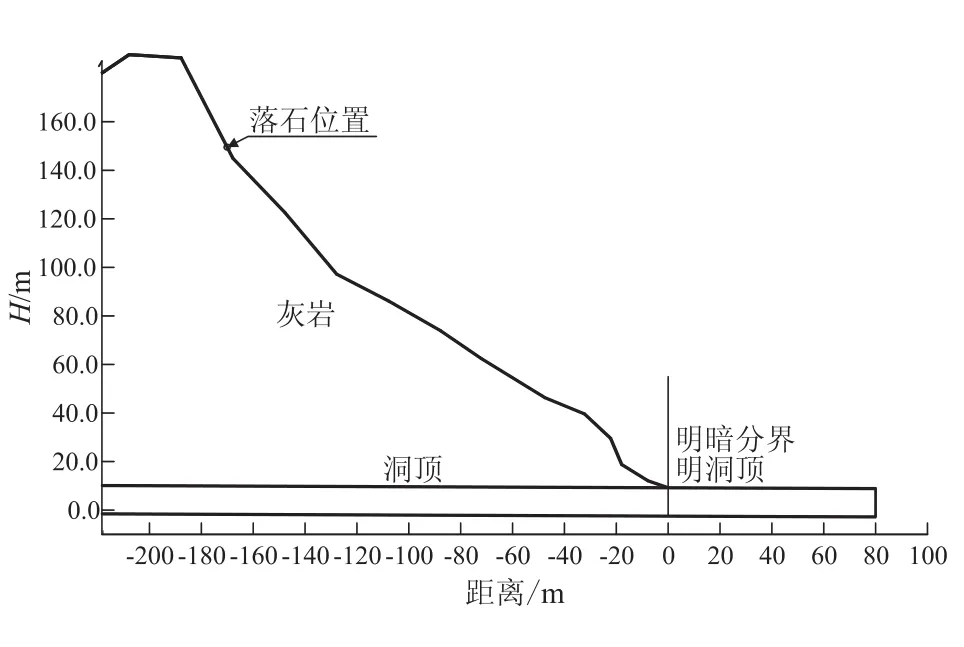

以永兴一号隧道出口为例,隧道出口上方危岩落石最大高差约150 m,地形险峻陡峭,岩体为弱风化的灰岩、白云岩,石质坚硬,节理裂隙、裂缝较发育,由于不断被溶蚀、结构面切割、风化分离,表面岩体完整性较差,局部形成孤石,坡面分布0~2 m崩积的松散块石,出口危岩较严重,危石运动主要以落石形式发生,崩塌次之。出口采用双耳墙明洞门,明洞长度80 m。

2.2 初始风险评估

根据危岩高度、山体坡度、危岩发育程度、危岩(落石)大小、落石区与铁路工程的位置关系等5项因素进行定性(半定量)评估。

(1)危岩高度:本隧隧道出口上方山体最大高差约150 m,根据表1 ,此项评分f1= 7。

(2)山体坡度:根据图1,本隧出口山体陡峻,平均坡度60°以上,此项评分f2= 6。

图1 永兴一号隧道出口纵断面示意图

(3)危岩发育程度:岩体为弱风化的灰岩、白云岩,石质坚硬,节理裂隙、裂缝较发育,危岩发育程度为严重,但现场调查坡脚落石为近期掉落,且未对当地房屋、道路等已造成危害,故此项评分f3= 7。

(4)危岩(落石)大小:坡面分布0~2 m崩积的松散块石,对应表1,此项评分f4= 6。

(5)落石区与铁路工程的位置关系:本隧洞口位于陡崖正下方,危岩掉落直接到达区域为隧道洞口附近,故此项评分f5= 9。

根据本隧危岩落石主要风险因素评估,认为危岩落石发育程度为重要影响因素,其参考影响因子分别取值为γ1= 2、γ2= 2、γ3= 3、γ4= 1、γ5= 2;危岩落石综合评分为:

根据表3,初始风险等级评价等级为高度风险,为不可接受风险,需采取措施后降至中度(可接受)及低度(接受)风险。

2.3 危岩落石防护措施

2.3.1 清方

出口仰坡范围,线路纵向长度100 m,隧道中线左侧70 m,右侧100 m范围内进行逐点排查,对松动岩体、坡面落石进行清方,清除后局部采用浆砌片石嵌补。

2.3.2 拦截

(1)帘式网

帘式网覆盖在山体表面,将落石控制在一定范围内运动,防止落石弹跳,将落石引导至非危害区域。

考虑隧道仰坡高陡,落石落差大且对线路危害较大,于隧道仰坡范围50 m,隧道中线左侧56 m,右侧83 m范围内1道张口式帘式网,帘式防护网柱高5 m,防护坡面长度约38 m,防护平均宽度约132 m。

(2)被动网

被动网用于拦截斜坡上的滚落石,避免下方主体结构遭受破坏,或缓冲落石运动,降低能量。

考虑出口洞顶坡度较陡,落石落差大,为规避帘式防护网引导的高位落石向线路方向滚落形成灾害的风险,于左线线路中线左侧66 m,左线线路中线右侧80 m范围设置1道被动防护网,柱高6 m,防护长度约159 m。

2.4 残留风险评估

2.4.1 Ⅰ期残留风险评价

根据Ⅰ期残留风险评价原则,考虑清方及局部加固后对落石的高度、体积等参数进行调整,采用Rockfall软件重新分析落石轨迹及冲击能量(冲击力),进行相应评级折减。

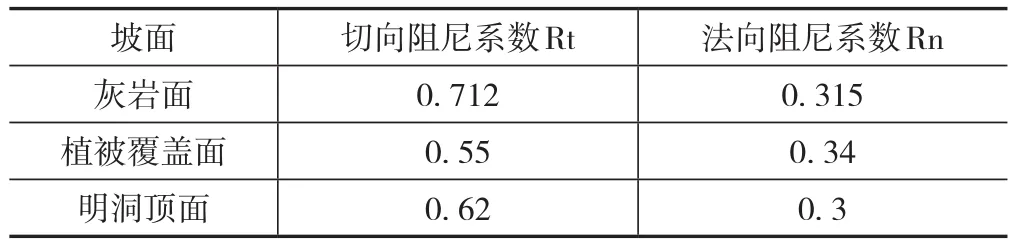

按两种工况进行考虑,工况1为不考虑清方,体积为2 m3落石从危岩区150 m处脱离,并向下滚落;工况2为考虑清方及加固后,体积为1 m3落石从危岩区150 m处脱离,并向下滚落,模型中计算参数如表9所示。

表9 计算参数表

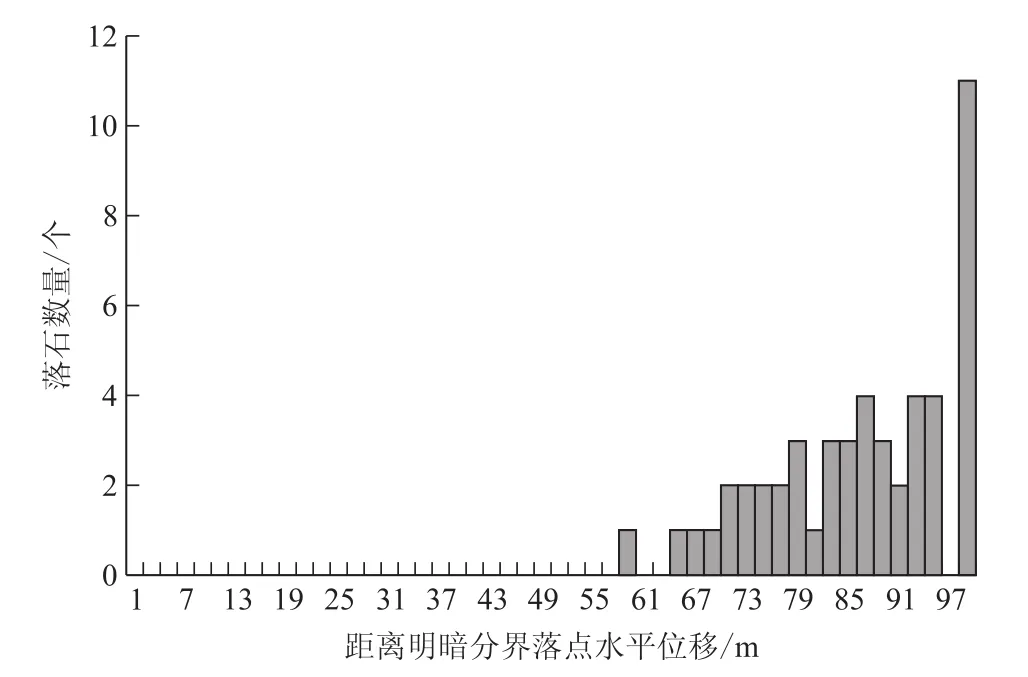

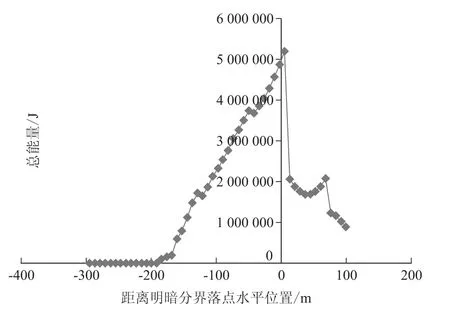

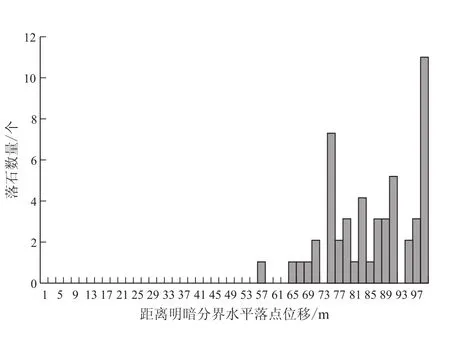

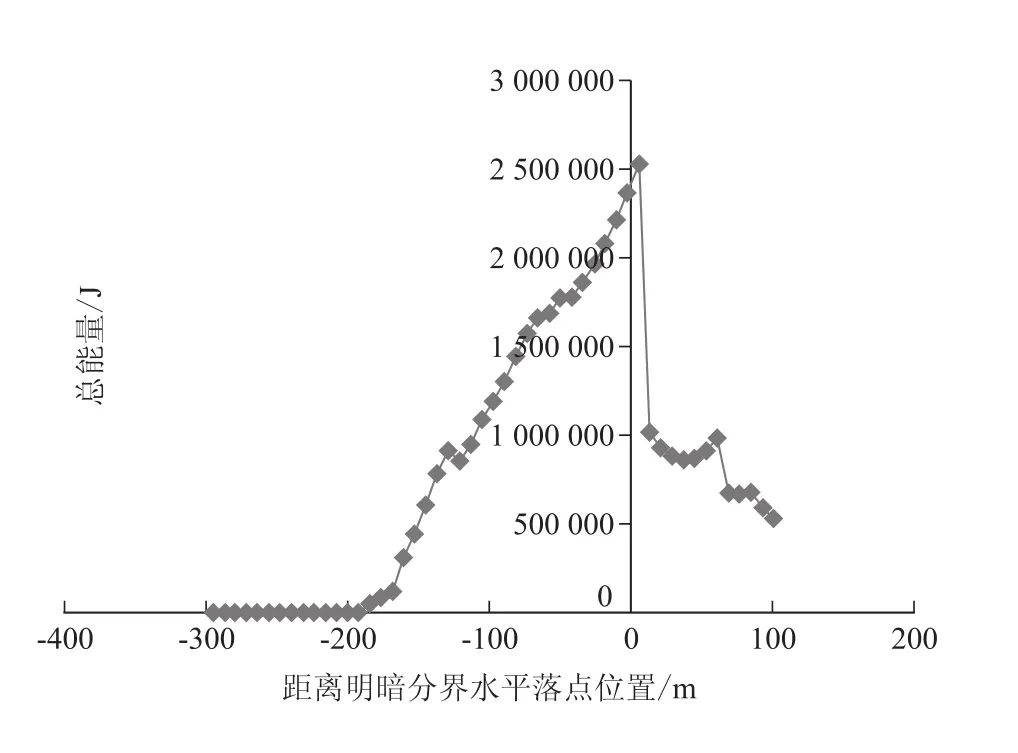

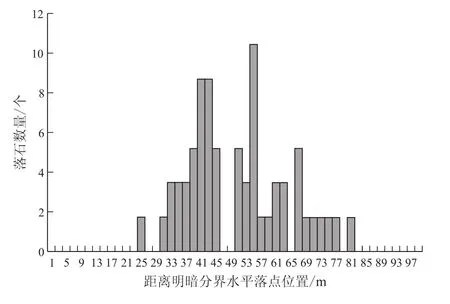

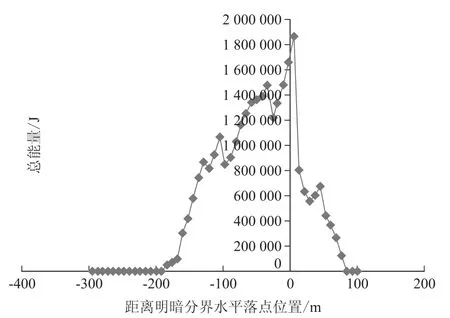

落石水平初速取0.1 m/s,随机抛掷50次,落石落点位置,未考虑清方落石运动轨迹主要集中于距离明暗分界70~100 m处,如图2所示;最大冲击能量为5 300 kJ,如图3所示;考虑清方后落石运动轨迹变化不大,如图4所示;最大冲击能量为2 530 kJ,如图5所示;以上分析说明清方后能够有效减少落石冲击能量。

图2 工况1落石运动距离示意图

图3 工况1最大冲击能量包络线示意图

图4 工况2落石运动距离示意图

图5 工况2落石运动距离示意图

2.4.2 Ⅱ期残留风险评价

根据Ⅱ期残留风险评价原则,考虑设置合理、有效的主被动拦截措施后,采用Rockfall软件重新分析落石轨迹及冲击能量(冲击力),进行相应评级折减。

考虑体积为1 m3落石从危岩区150 m处脱离,并向下滚落。落石水平初速取0.1 m/s,随机抛掷50次,落石落点位置,考虑拦截措施落石运动轨迹主要集中于距明暗分界30~70 m处,如图6所示;最大冲击能量为1 850 kJ,如图7所示。以上分析说明通过清方后的落石在采取有效拦截措施以后,能有效控制减少落石最远运动距离,并能减少残余冲击能量。

图6 落石运动距离示意图

图7 最大冲击能量包络线示意图

2.4.3 Ⅲ期残留风险评价

根据Ⅲ期残留风险评价原则,采取明洞防护措施后是否存在明洞防护长度不足、明洞结构抵抗落石冲击能力不足的风险。

根据上述计算成果,考虑帘式网及被动网拦挡后,落石最终运动范围主要集中于距明暗分界30~70 m处,说明考虑有效的拦截措施后,永兴一号隧道进口明洞长度80 m是合理的。

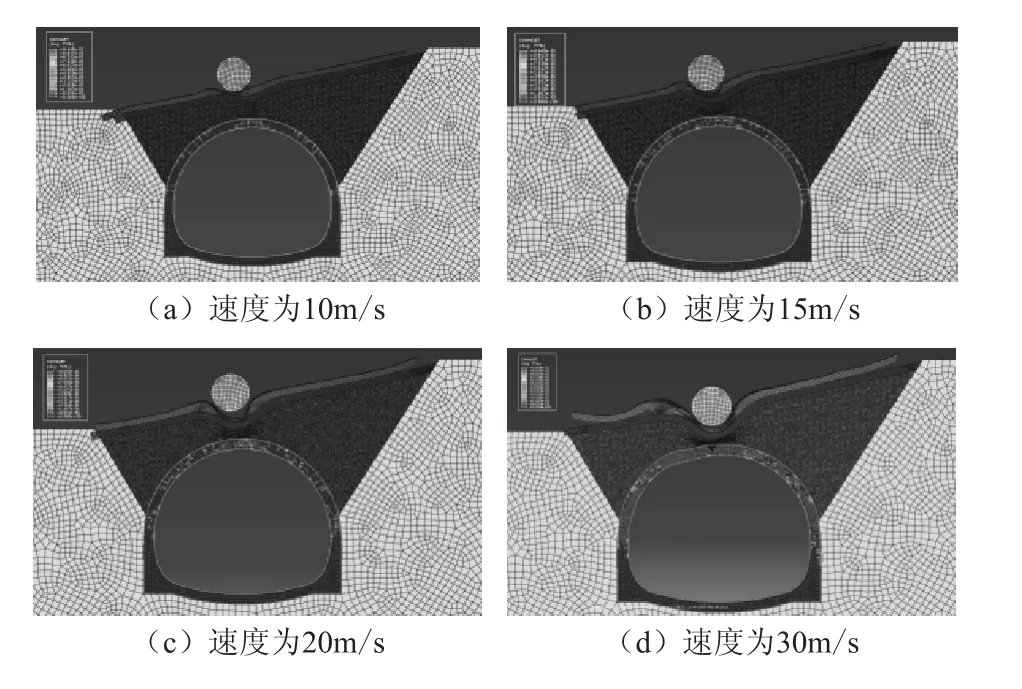

采用大型通用有限元软件ABAQUS/explicit模块双耳墙式明洞结构进行动力计算,建立二维平面应变模型。明洞上回填土层按3 m考虑,下部围岩边界约束竖直方向位移,左右围岩边界约束水平位移。

计算结果从结构受压和受拉两方面的性能进行考虑,受拉性能以钢筋拉应力作为评判依据,全环钢筋最大应力达到400 MPa(HRB400钢筋弹性极限)认为钢筋破坏,受压性能以混凝土压损伤结果作为判据,局部素混凝土部位以混凝土受拉损伤结果作为参考,混凝土损伤因子达到0.8以上认为结构因出现宏观裂缝而失效。大量计算结果表明,在明洞承受落石冲击的过程中,破坏是从拱顶开始,并且在上述3种失效判据中,多数情况是钢筋首先破坏。

分别模拟落石以10 m/s、15 m/s、20 m/s、25 m/s、28 m/s、30 m/s的速度冲击结构,不同速度下对应的钢筋最大应力如图8所示,混凝土拉压损伤如图9所示。

图9 混凝土拉压损伤结果示意图

从以上结果可以看出,随着落石速度的增大,钢筋最大应力也不断增加,落石最终“嵌入”的深度也在增加;当落石速度达到25 m/s左右时,钢筋开始屈服;当速度达到28 m/s左右时,钢筋接近抗拉极限强度,结构开始受拉破坏;同时,混凝土结构拱顶受拉和受压裂缝几乎同时完全贯通。

动力学计算表明,常规明洞结构最大能承受的3 m3的落石25 m/s的速度的冲击,对应2 453 kJ的冲击能量。根据前述计算结果,明洞范围内落石最大冲击能力为200~1 850 kJ,均小于常规明洞结构承受2 453 kJ的冲击能量。

2.4.4 残留风险评价

根据Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期残留风险评价结果,对危岩高度、山体坡度、危岩发育程度、危岩(落石)大小、落石区与铁路工程的位置关系等5项因素进行重新评分。

(1)危岩高度:考虑隧隧道出口山高坡陡,将所有危岩落石进行全部清方及加固处理施工难度大,故本隧隧道出口上方山体最大高差评分不修正,仍为f1= 7。

(2)山体坡度:本隧出口山体陡峻,未进行大规模刷坡,故不对山体坡度进行修正,此项评分仍为f2= 6。

(3)危岩发育程度:考虑清方及加固后,应对此项适当折减,故此项评分修正为f3= 4。

(4)危岩(落石)大小:考虑设置帘式网以及被动网后,大体积落石能被有效拦截,应对此项评分进行适当折减,此项评分修正为f4= 4。

(5)落石区与铁路工程的位置关系:考虑明洞结构防护长度大于落石运动轨迹,且有一定富余,难以直接达到铁路洞口,故此项评分修正为f5= 2。

根据修正后落石主要风险因素评估,其参考影响因子不做调整,修正后危岩落石综合评分为:

根据表4,修正后残留风险等级评价等级为中度风险,为可接受风险。

3 结论

(1)通过现场调查、评分、落石轨迹分析、防护结构计算等多种手段进行定性和半定量的分析,建立危岩落石风险分级评价体系是合理的,能有效识别风险和分析问题。

(2)采用ROCKFALL等软件分析落石轨迹,根据落石运动距离确定合理的明洞长度是十分有必要的。从经济性考虑,落石运动距离不应忽略拦截处理措施后对其的影响,否则设计过于保守,代价较大。

(3)采用混凝土压损伤结果和钢筋受拉屈服两方面的性能指标评价明洞结构抵抗落石冲击能力是较为合理的。贵南高速铁路隧道明洞结构抵抗落石冲击能量最大值为2 453 kJ,对于能量大于此值的落石应采取清除、拦挡、明(棚)洞防护等综合治理手段。