三道沟煤矿综采工作面端头悬顶治理方法研究

2023-01-29霍雷敏

霍雷敏

(国家能源集团国源电力公司三道沟煤矿, 陕西 榆林市 719407)

0 引言

我国地下煤矿广泛采用综采工艺,对于综采工作面而言,人员及设备作业主要从端头直接顶位置开始实施,往往会形成悬顶现象[13]。工作面推进过程中,当顶板达到极限垮落时,悬顶就会发生垮落,对工作面回采造成安全隐患。因此,采取合适的方法对悬顶进行有效治理,对于工作面安全回采至关重要[4-5]。

在这方面研究中,刘海胜[6]提出了端头顶板矿山压力监测与预报及退锚技术风险预控管理综合安全技术措施;苏波[7]提出利用定向水力压裂技术破坏顶板完整性,将工作面支架承受的高应力向远离顶板方向转移的悬顶治理方法;李海洋[8]为解决斜沟煤矿16502工作面回采巷道端头悬顶过长的问题,提出采用静态破碎技术处理,悬顶长度减少45%,端头悬顶过长的问题得到解决。综合文献分析,对于工作面悬顶治理技术的研究取得了一定成果,然而在工作面端头悬顶机理及其治理方法优选方面有待进一步研究。

本文以三道沟煤矿85207工作面为工程背景,研究工作面端头悬顶机理,对悬顶治理方法进行综合优选,并给出工作面端头悬顶的详细治理方案及其辅助措施,以保证工作面安全高效回采。

1 工作面概况

三道沟煤矿位于神东矿区东部,85207工作面主要回采5-2煤层,煤层厚度为6.03~6.95 m,平均为6.51 m,煤层底板标高在1028.11~1140.87 m之间,煤层倾角为0°~3°,平均倾角为0.5°。煤层直接顶为砂质泥岩,基本顶为粉砂岩,直接底为粉砂岩,基本底为中粒砂岩,煤岩体综合柱状图见图1。

图1 煤岩体综合柱状图

该矿井工作采用综采一次采全高回采工艺,全部垮落法管理顶板。工作面开采过程中,端头架后部常出现巷道悬顶问题,悬顶面积有时达10 m2,超过了煤矿安全规程的规定。后部悬顶突然垮落可造成风压急剧增大,影响矿井的正常生产,同时也存在较大的安全隐患。因此,针对工作面端头悬顶等问题,提出可靠的悬顶治理方法是非常必要的。

2 工作面端头悬顶机理分析

85207 工作面端头存在大范围悬顶情况,易发生顶板垮落,形成冒落冲击危害,同时还会造成端头部位有毒有害气体扩散,对工作面安全回采带来不利影响。为解决工作面端头悬顶问题,研究采用FLAC3D数值软件对85207工作面悬顶情况进行分析,阐明工作面端头悬顶机理。

2.1 模型建立

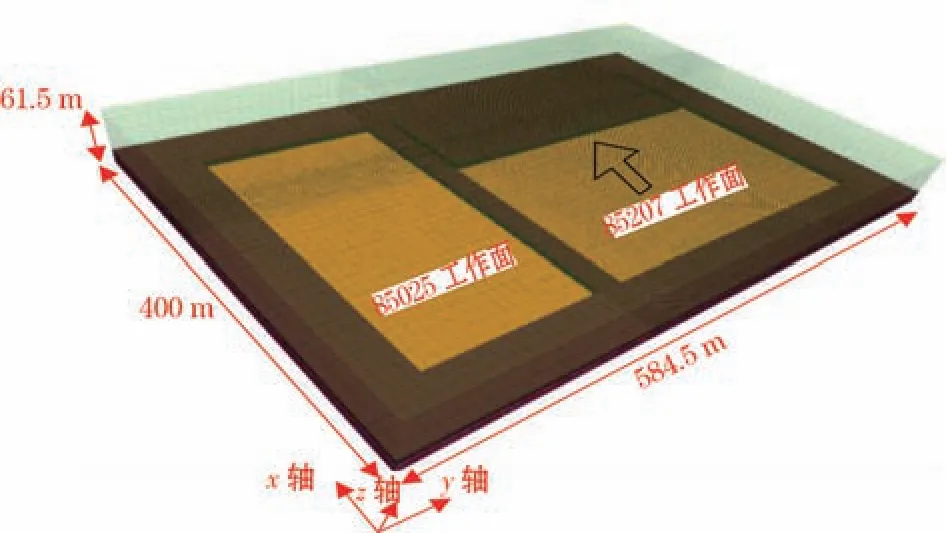

根据85207工作面实际情况,构建数值分析模型(见图2),模型尺寸为400 m×584.5 m×61.5 m。模拟工作面长300 m,采空区长150 m,模型底部水平与垂直位移固定,模型边界水平位移固定。对模型顶部施加5.2 MPa的竖向压力,对模型水平方向施加7.0 MPa的水平应力,数值模拟采用的煤岩体物理力学参数见表1。

图2 工作面数值模型

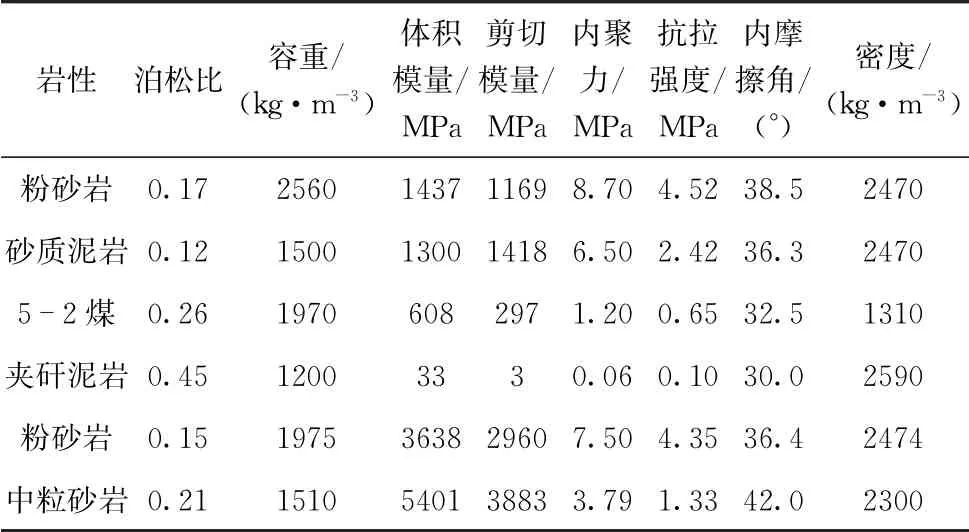

表1 煤岩体物理力学参数

在本模型中,按照顺序依次开挖85205工作面、85207工作面两顺槽、85207工作面,并计算至平衡状态。85205工作面及85207工作面不断推进,煤层逐步被剔除。数值模拟中锚杆(索)的力学参数见表2。

表2 模型中支护锚杆/锚索的性能参数

由于工作面存在上下端头悬顶问题,85207回风巷一侧为区段煤柱及85205工作面采空区,而85207主运巷一侧为区段煤柱及实体煤,主运巷一侧的区段煤柱受损程度小,对顶板的支撑效果更好。由此可见,工作面主运巷侧端头更易悬顶,为此重点分析工作面主运巷端头悬顶问题。

2.2 工作面端头悬顶机理

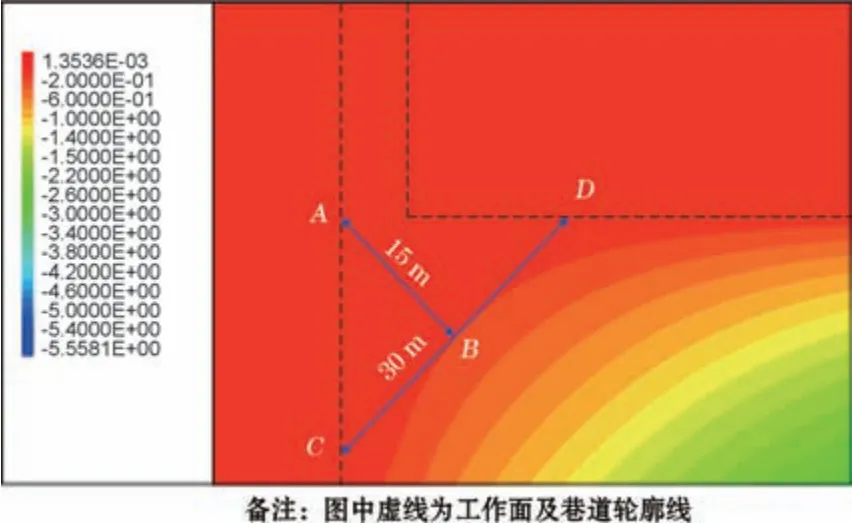

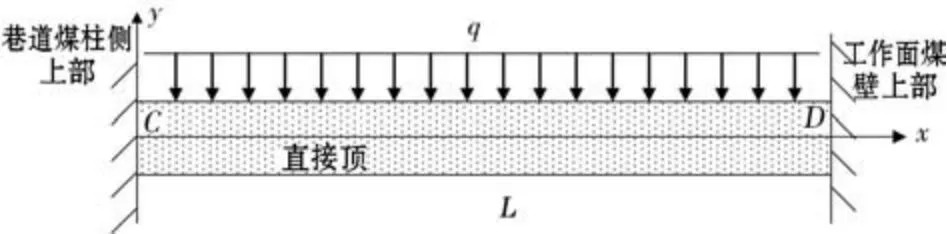

工作面端头直接顶悬顶数值分析结果见图3,图中不同颜色代表直接顶下沉量,以直接顶下沉量小于0.2 m作为工作面端头后部悬顶范围。从图3可以看出,在工作面端头后部悬顶区域(直接顶下沉量小于0.2 m区域)呈现直角圆弧型,可近似看作直角三角形。与现场巷道悬顶情况类似,说明模拟结果能真实的反应现场情况。图中A点为工作面推进位置延长线与巷道煤柱侧帮部的交点,B点为工作面端头后部悬顶区域圆弧中点。测量得出A点与B点之间的直线距离为15 m,C点与D点之间的直线距离为30 m。

图3 工作面端头后部直接顶悬顶模拟结果

工作面回采后,直接顶不会全部垮落,在工作面端头位置直接顶由于受到巷道煤柱侧煤壁、工作面前方煤体支撑,造成工作面端头直接顶不能垮落,并且在工作面端头部位形成三角形悬顶区域(△ACD)。随着工作面推进,悬顶面积将不断扩大,悬顶长度一旦超过顶板极限垮落距,三角形悬顶会沿着斜边呈现弧形垮落,对工作面安全回采构成威胁。

2.3 顶板极限垮落距确定

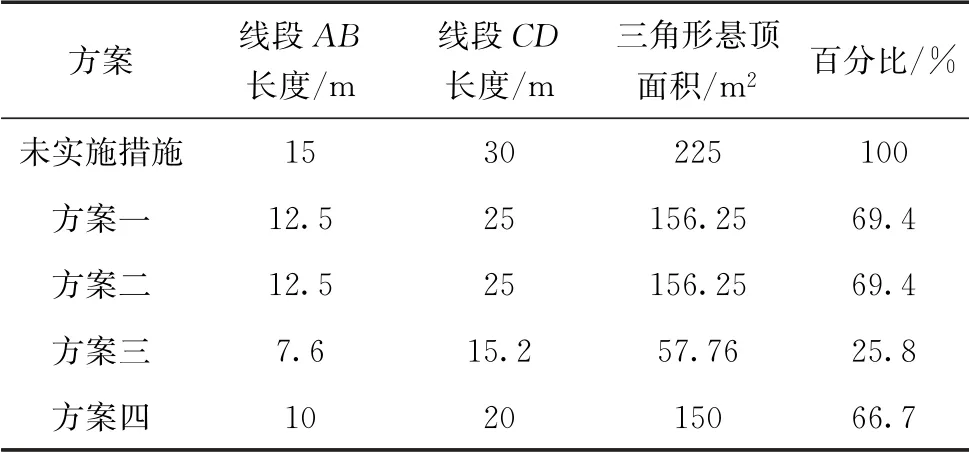

根据Marcus板简化方法,将三角形悬顶区域假设为由多个条型梁组成的板,力学分析模型见图4。将直接顶悬顶条形梁按照岩梁考虑,假设岩梁CD长为L,并受均布荷载q作用,q值按直接顶自身重量计算。岩梁两端分别受巷道煤柱侧煤体及工作面前方煤体支撑,视为固支梁。

图4 三角形悬顶力学分析模型

由此得到岩梁CD的极限跨落距表达式如下:

式中,q为直接顶自重产生的荷载,取0.12 MPa;L为岩梁CD的极限跨落距,m;h为直接顶岩梁CD的厚度,取4.85 m;Rt为直接顶岩石的抗拉强度,取2.39 MPa。

将相关参数代入公式(1),可得L=30.6 m,即极限垮落距为30.6 m,而数值分析得到的极限垮落距为30 m。可以看出,理论计算值与数值模拟值接近,验证了理论分析的可靠性。

3 工作面端头悬顶治理方法优选

通过前述分析,工作面顶板极限垮落距为30.6 m,急需对顶板工作面端头悬顶采取治理措施,为此研究提出对工作面巷道煤柱侧顶板实施断顶,以消除悬顶危害。研究提出4种悬顶治理方案,方案一:对工作面端头基本顶提前断顶;方案二:对工作面端头直接顶提前断顶;方案三:对工作面端头基本顶与直接顶提前断顶;方案四:对工作面端头直接顶与巷道顶煤提前断顶。

研究采用FLAC3D数值软件对每种方案进行数值分析,进而确定最优治理方案,数值模拟采用的断顶模型见图5。提前在85207工作面回采巷道煤柱帮上部顶板开挖宽度为0.5 m的槽,4种方案的开挖高度分别为9.32 m、4.85 m、14.17 m与7.25 m,以此模拟提前对两顺槽上部顶板实施的4种断顶方案,4种方案的数值模拟结果见图6。

图5 模拟工作面提前断顶模型

图6 4种方案的数值模拟结果

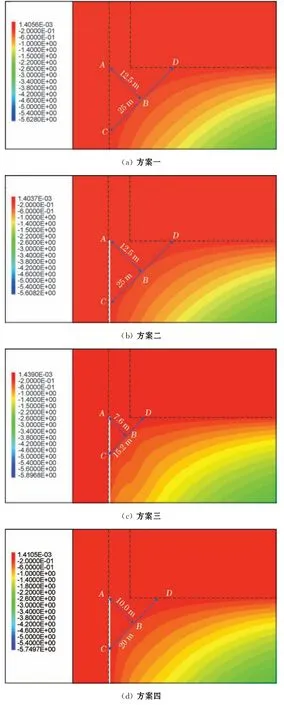

不同方案的数值分析结果统计见表3,由表3可以看出,基本顶断顶方案与直接顶断顶方案对比,端头后部悬顶面积几乎相等,两种方案中三角形悬顶区域AB及CD长度相等,数值分别为12.5 m和25 m。两种方案相比未实施措施前,AB长度减少2.5 m,CD长度减少5 m,三角形悬顶面积减少了68.8 m2,减少的幅度达30%,悬顶面积达到156.25 m2,这两种方案存在工作面端头处悬顶面积过大的问题。

表3 数值模拟结果对比

对于直接顶断顶与巷道顶煤断顶方案,与方案实施前相比,AB长度减少5 m,CD长度减少10 m,悬顶面积减少75 m2,减少的幅度达33.4%,悬顶面积达150 m2,这两种方案同样存在工作面端头处悬顶面积过大的问题。

对于直接顶与基本顶断顶方案,与方案实施前相比,AB长度减少7.4 m,CD长度减少14.8 m,三角形悬顶面积减少167.24 m2,减少的幅度达74.2%,工作面端头悬顶面积仅为57.76 m2,工作面端头悬顶治理效果最好。最终确定方案三为最佳悬顶治理方案。

4 工作面端头悬顶治理方案

4.1 工作面端头提前爆破

通过在工作面回采巷道煤柱帮上部顶板布设钻孔,每处位置的4个钻孔斜向采空区方向,倾斜角度分别为77°、74°、68°、54°,钻孔长度分别为13.8 m、10.8 m、7.8 m、5.1 m。工作面推进前,对巷道顶板打钻孔,随后将乳化炸药装入钻孔底部进行爆破,钻孔布置方式见图7。工作面推进时,端头处基本顶与直接顶提前断裂,端头上部基本顶回转下沉量加大,直接顶悬顶面积减少,工作面端头悬顶面积随之减少。

图7 工作面回采巷道钻孔布置

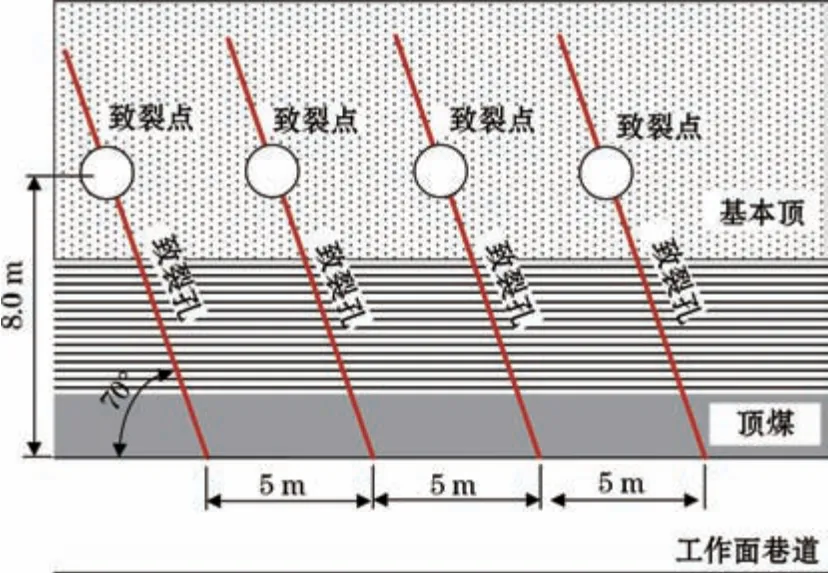

4.2 工作面端头提前浅孔水压致裂

在工作面两巷道端头位置实施浅孔水压致裂,采取“两堵一封”致裂方式,向采空区顶板(靠近煤柱帮位置)以仰角70°施工钻孔,施工直径Φ56 mm钻孔,钻杆直径为42 mm,钻孔深度设计为11.8 m,致裂孔间距为5 m。每个孔致裂1次,致裂点位于基本顶中下部,致裂时间10~16 min,以此达到致裂直接顶与基本顶的目的,水压致裂钻孔施工方法见图8。

图8 水压致裂钻孔施工示意

水压致裂钻孔使用Φ46 mm钻头、Φ42 mm钻杆施工,将成对的封孔器刚性连接,同时连接封孔增压管路。将封孔器与注水钢管连接,在连接处涂抹密封胶或垫上密封围防止高压水泄露。将封孔器对准致裂孔口,缓慢推送注水钢管、封孔器至孔底,将钢管固定在巷道锚索上,防止脱落。利用手动泵为封孔器加压使胶筒膨胀,达到封孔目的。水压致裂流程见图9。压裂时间根据泵压确定,泵压上升到一定高度、稳定一段时间再降低后停止压裂。

图9 水压致裂流程

4.3 工作面端头悬顶辅助治理措施

为解决工作面端头后部悬顶问题,可采取如下辅助措施。

(1)随着工作面推采,及时拆除工作面端头处支架前梁前部1 m范围内顶板锚杆锚索的螺母索具,拆除锚杆锚索螺母索具后,顶板由于缺少支护力,顶板煤岩层的力学性能下降约10%,抗压强度、抗拉强度、黏聚力等力学指标全部下降。当拆除锚杆锚索的顶板进入采空区,顶板更容易垮落。

(2)工作面回采过程中,也可拆除本工作面回风顺槽副帮帮部锚杆螺母,拆除锚杆螺母的区段煤柱由于缺少侧向约束,其整体抗压强度降低,进入工作面采空区内的区段煤柱加快坍塌速度,工作面端头后部顶板由于缺少区段煤柱的支撑而更加容易垮落。区段煤柱的易坍塌,不会造成应力集中,从而有利于下煤层工作面回采。

5 结论

(1)工作面回采后,在工作面端头部位形成三角形悬顶区域(△ACD)。随着工作面推进,悬顶面积将不断扩大,悬顶长度一旦超过30.6 m,三角形悬顶会沿着斜边呈现弧形垮落,对工作面安全回采构成威胁。

(2)通过对工作面端头悬顶治理方法进行综合优选,确定最佳治理方法为对工作面端头基本顶与直接顶提前断顶,三角形悬顶面积减少167.24 m2,减少幅度达74.2%,表明工作面端头悬顶治理效果最好。

(3)研究提出了对工作面端头实施提前爆破与浅孔水压致裂相结合的工作面端头悬顶治理方案,并给出了工作面端头悬顶辅助治理措施,可有效治理该矿工作面端头悬顶问题,保障工作面的安全高效回采。