《永乐大典》残卷所见杜谔《春秋会义》原文校说

2023-01-29黄觉弘

黄 觉 弘

(华中师范大学 历史文献学研究所,湖北 武汉 430079)

一、《永乐大典》辑佚本杜谔《春秋会义》之复出与流传

嘉祐中杜谔撰《春秋会义》二十六卷,自左氏至啖赵及皇朝诸儒三十余家,集其论议系经下(原注:《释例》《繁露》《规过》《膏肓》《先儒同异篇》《指掌碎玉》《折衷》《掌议》《纂例》《辨疑》《微旨》《摘微》《通例》《胡氏论》《笺义》《总论》《尊王发微》《本旨》《辨要》《旨要》《集议》《索隐》《新义》《经社》三十余家成一书,其后仍断以己意)(2)王应麟:《玉海》,南京、上海:江苏古籍出版社、上海书店,1987年,第759页。。

陈振孙《直斋书录解题》卷三著录《春秋会义》二十六卷,云:“乡贡进士江阳杜谔献可撰。……有任贯者为之序,嘉祐中人也。”(3)陈振孙:《直斋书录解题》,上海:上海古籍出版社,1987年,第60页。今存亦籍眉州的嘉祐六年进士任贯《春秋会义原序》题“时嘉祐壬寅夏六月日任贯序”(4)杜谔:《春秋会义》,光绪壬辰古不夜城孙氏山渊阁校勘本,第1页。按,徐松辑《宋会要辑稿·选举二之九》:“(嘉祐)六年四月二十二日,以新及第进士……第四人任贯、第五人黄履并为试衔知县。”(中华书局,1957年,第4249页)知任贯乃嘉祐六年进士。,可知杜谔撰成《春秋会义》至迟在嘉祐壬寅。后来,杜谔又有改修,其《春秋会义重序》云:“曩尝编集而会聚之,然论断有所未畅,义例有所未详,今复改修而刊正之,以待学者所以悉虑而研究焉。时元祐丁卯季秋月江阳杜谔重序。”(5)杜谔:《春秋会义》,光绪壬辰古不夜城孙氏山渊阁校勘本,第1页。可见,杜谔《春秋会义》初刊于仁宗嘉祐壬寅(1062),改修重刊于哲宗元祐丁卯(1087),中间相隔了二十五年。于此可知《春秋会义》实杜谔平生心血所在。李心传《建炎以来系年要录》卷五九云:

(绍兴二年冬十月)丙申……河南府助教杜谔尝集《春秋传》,右司谏刘棐请付之学官,从之。谔,眉山人,以《春秋》教授诸王。元祐中举进士,不第而卒(6)李心传:《建炎以来系年要录》,北京:中华书局,1956年,第1020页。。

此说“元祐中举进士”,与晁公武《郡斋读书志》卷三所言“皇祐间进士杜谔”(7)晁公武撰,孙猛校证:《郡斋读书志校证》,上海:上海古籍出版社,1990年,第124页。不同。《全宋文》卷一五六四杜谔小传云“仁宗、哲宗间乡贡进士”(8)曾枣庄、刘琳:《全宋文》第72册,上海、合肥:上海辞书出版社、安徽教育出版社,2006年,第80页。,估计也是注意到不同记载的歧异,遂弥合二者而浑称“仁宗、哲宗间”。所谓“乡贡进士”,《文献通考》卷二九《选举考二》云:“举选不繇馆学者,谓之乡贡。”(9)马端临:《文献通考》,北京:中华书局,1986年,第271页。“乡贡进士”指地方州县私学培养的士子经乡、府两试选拔合格后,举荐参加礼部进士科考试而未能擢第者。李心传说杜谔“元祐中举进士,不第而卒”,正说明了杜谔的“乡贡进士”身份,亦可推知杜谔卒年最迟当在元祐末年(1094)。后之记载或省“乡贡”径称“进士”,如《郡斋读书志》卷三所谓“皇祐间进士杜谔”云云,实不准确。唯李心传称杜谔“元祐中举进士”似有可议,因此时距嘉祐初撰《春秋会义》已有二十余年之久,杜谔此时年岁已老。以常情常理推测,杜谔举进士当在青壮之年的嘉祐年间,嘉祐壬寅(1062)初撰《春秋会义》时亦当青壮之年,如此方能历二十五年后于元祐丁卯(1087)再改修重刊。

杜谔既能“以《春秋》教授诸王”,可见他的《春秋》学当时已为人所重,《春秋会义》也确为学者推崇。任贯《春秋会义原序》云:“同志献可杜子之学精思诣理,兼会众义,附于经言,间或不迨,明以已意,遗夫善学,假以达于笔削宎宧间,庶不为妄意如意钱占覆之术,不曰善乎?余熟其用心之渊且至也,故窃志之云。”(10)杜谔:《春秋会义》,光绪壬辰古不夜城孙氏山渊阁校勘本,第1页。《宋会要辑稿·崇儒四之二二》记绍兴二年(1132):

十月九日,右司(监)[谏]刘棐言:“臣少尝游蜀,见眉州进[士]杜谔萃八十余家《春秋》之说,而又自立说以断之。愿诏宣抚处置使司上其书各十部,留之禁中,颁之经筵,赐秘书省国子监等处。”诏札与张浚,如有本,令津发前来(11)徐松辑:《宋会要辑稿》,北京:中华书局,1957年,第2241页。。

晁公武《郡斋读书志》卷三评述杜谔《春秋会义》:“虽其说不皆得圣人之旨,然使后人博观古今异同之说,则于圣人之旨,或有得焉。”(12)晁公武撰,孙猛校证:《郡斋读书志校证》,第124页。所以,后来傅增湘《四库馆写本春秋会义跋》说:“此书在宋南渡初已有盛名,且经进御矣。”(13)傅增湘:《藏园群书题记》,《国家图书馆藏古籍题跋丛刊》第24册,北京:北京图书馆出版社,2002年,第406页。

杜谔《春秋会义》在宋元明时期流传较广,郑樵《通志·艺文略一》、晁公武《郡斋读书志》卷三、陈振孙《直斋书录解题》卷三、马端临《文献通考·经籍考》、《宋史·艺文志》等皆有著录。宋元明著述(尤其是《春秋》学著述)亦颇有征引,如宋章如愚《群书考索》、陈傅良《陈氏春秋后传》、黄仲炎《春秋通说》、赵鹏飞《春秋经筌》、元赵汸《春秋集传》、汪克宽《春秋胡传附录纂疏》、明胡广等《春秋大全》、熊过《春秋明志录》、卓尔康《春秋辩义》等皆征引杜谔《春秋会义》之说。

回想一下我们在中学生物课上学到的内容。细菌和真菌是原始的、结构简单的生物。进化过程是一个逐步复杂的过程。单细胞生物发展成多细胞生物,结构越来越复杂,功能越来越多样。鱼类进化成两栖动物、爬行动物和哺乳动物,然后是哺乳动物中的灵长类、各种大猩猩、黑猩猩,以及几种人类,最后,是完美的生物——智人。

杜谔此书于明永乐初曾抄入《永乐大典》。杨士奇等《文渊阁书目》卷二著录:“《春秋杜谔会义》一部十一册完全。《春秋杜谔会义》一部六册完全。”(14)杨士奇等:《文渊阁书目》,丛书集成初编本,第27页。朱睦《授经图义例》卷一六著录:“《春秋会义》二十六卷(杜谔)。”(15)朱睦:《授经图义例》,台北:台湾商务印书馆景印文渊阁四库全书本,第304页。万历年间孙能传、张萱等《内阁藏书目录》卷二著录:“《春秋会义》十一册全。宋元祐间眉州杜谔注,以三传及诸儒三十余家议论分系于经之下而附以说,凡二十六卷。又六册全。又十四册不全。又五册不全。钞本同前。”(16)孙能传等:《内阁藏书目录》,台北:台湾新文丰出版公司丛书集成续编本,第543页。可见,此书至万历年间仍有保存,但其后则渐佚不传。及至清初,朱彝尊《经义考》卷一八○著录杜谔《春秋会义》二十六卷,已注曰:“佚。”(17)朱彝尊:《经义考》,北京:中华书局,1998年,第930页。

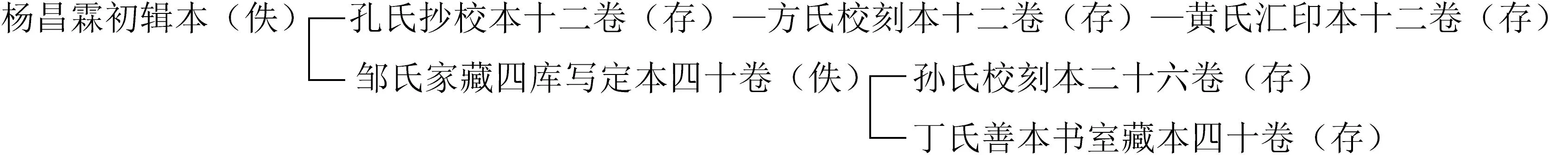

直到乾隆时期,四库馆纂修兼分校官杨昌霖从《永乐大典》中辑出杜谔《春秋会义》,始复行于世。杨昌霖字际时,号俭庵,又号简斋,吴县(今江苏苏州)人,乾隆乙未(1775)进士,改庶起士,散馆改刑部主事。杨昌霖自《永乐大典》辑出《春秋会义》,本为四库拟进本,但后来不知何种原因竟遭遗漏。丁丙《善本书室藏书志》卷三云:“《永乐大典》全部收入,馆臣既经录出,而《简明》无目,《提要》无书,其遗漏可知矣。”(18)丁丙:《善本书室藏书志》,《清人书目题跋丛刊二》,北京:中华书局,1990年,第430页。《永乐大典》辑佚本《春秋会义》重现于世,之后又经录副、校理、传刻,衍生出多种版本。溯源探流,今存版本有三个系统:

(一)十二卷系统

有三种版本:1.孔氏抄校本(19)杜谔撰,孔继涵、孔广栻校:《春秋会义》,北京:国家图书馆善本部藏清抄本。。清孔继涵(1739—1783)、孔广栻(1755—1799)抄校本,七册,十二卷。今藏国家图书馆善本部。据乾隆丙申(1776)十二月三十日丁卯孔继涵后跋云:“杜谔《春秋会义》,杨检庵庶常昌霖自《永乐大典》辑出者,内惟僖公、襄公《大典》有缺(共缺凡卅五年),余俱完善,中为誊录抄脱三十余条未补。余借抄录副。”(20)杜谔:《春秋会义》,宣统元年方功惠所辑碧琳琅馆丛书本,第1页。此本各卷字迹不尽相同,风格不一,显然出自不同抄手,故各卷抄写水平并不一致,如第八卷错讹即较多,在诸卷中质量较差。2.方氏校刻本(21)杜谔:《春秋会义》,宣统元年方功惠所辑碧琳琅馆丛书本。。清方功惠(1829—1897)光绪十年(1884)辑《碧琳琅馆丛书》,宣统元年(1909)印行,九册,十二卷。方氏校刻本所据是孔氏抄校本,吸收了孔氏校语,删去了原有的各条辑文的《永乐大典》原出处卷、页数,并将孔继涵后跋提至书首。不过,方氏校刻本与孔氏抄校本偶有文字上的异同,有的是孔氏已校改而未采纳,有的是对孔本的新校改,有的是孔本不误而刻印有误。值得注意的是,方氏还有自己的校语。方氏校语以双行小注“惠案”出现,不过数量很少,笔者通检全书仅有四条,分见卷一鲁隐公、隐公三年,卷二桓公四年、桓公十一年。3.黄氏汇印本(22)杜谔:《春秋会义》,民国二十四年南海黄肇沂所辑芋园丛书本。。民国二十四年(1935)南海黄肇沂辑《芋园丛书》,据旧版汇印杜谔《春秋会义》,九册,十二卷。此本其实,就是方氏校刻本,只不过下书口抹去“碧琳琅馆丛书”之名而已。1988年台湾新文丰出版公司出版之《丛书集成续编》第二六九册收黄氏汇印本《春秋会义》,但于卷七第四十七页云“据光绪十八年孙氏山渊阁以四库馆所辑永乐大典本校勘补入”(23)杜谔:《春秋会义》,台湾新文丰出版公司丛书集成续编本,第630页。。其实黄氏原本并不缺此页,而《丛书集成续编》所选本适缺,故用孙氏校刻本补入。但孙氏校刻本此页文字后无“左氏曰见前,何注见前何休注,范注”双行小注,故致第四十八页首行之双行小注“见前范宁注”(24)杜谔:《春秋会义》,台湾新文丰出版公司丛书集成续编本,第630页。文无所接,义不完整。

(二)二十六卷系统

孙氏校刻本(25)杜谔:《春秋会义》,光绪壬辰古不夜城孙氏山渊阁校勘本。,即光绪壬辰(1892)古不夜城孙氏山渊阁校勘本,十二册,二十六卷。孙葆田(1840—1911)《新校春秋会义目录序》云:“乾隆中诏修《四库全书》,馆臣始从《永乐大典》辑出。书已成而《总目》失收。闻当时吾乡孔荭谷户部曾录有副本,今流传至江南为某氏所藏。此本乃邹孝廉道沂家存故籍……原本首行标‘四库全书’,疑即馆中拟进本。”(26)杜谔:《春秋会义》,光绪壬辰古不夜城孙氏山渊阁校勘本,第2页。可知,孙氏校刻本所据为邹道沂家藏的四库写定本。孙葆田《校刊略例》云:“杜氏《春秋会义》二十六卷,原书久佚,今本乃吴县杨昌霖充四库馆纂修兼分校官从《永乐大典》辑出。原钞本作四十卷,盖因注文并作大字,故卷数较繁,兹仍厘为二十六卷,虽不必果符杜氏之旧,然犹不至后多于前,亦庶几存其梗概云耳。”(27)杜谔:《春秋会义》,光绪壬辰古不夜城孙氏山渊阁校勘本,第1页。可见,孙氏校刻本由四库写定本四十卷重新编成二十六卷。傅增湘《四库馆写本春秋会义跋》云:“昔年于琉璃厂翰文斋见有写本《春秋会义》四十卷,宣纸朱阑,大楷工整,首行标‘四库全书’,其行格字数亦与今七阁本无异。……原书有鄂人邹道沂跋,言此为《永乐大典》辑出之本,得之京师厂肆。然考之《四库全书总目》,则未见其书,意当日拟进而漏未收入者也。”(28)傅增湘:《藏园群书题记》,《国家图书馆藏古籍题跋丛刊》第24册,第404页。而据邹道沂手跋云:“先祖少峰公讳希恒,于道光末在扬州书肆偶得之,珍之箧中,传至沂已三世。”(29)傅增湘:《藏园群书经眼录》,北京:中华书局,1983年,第78页。知此书实得之扬州书肆,傅增湘“得之京师厂肆”之说偶疏。邹道沂字申甫,原籍江西安福,寄籍山东聊城,光绪十四年(1888)举人。

(三)四十卷系统

丁氏善本书室藏本(30)杜谔:《春秋会义》,南京:南京图书馆历史文献部藏清抄本。,即丁丙(1832—1899)善本书室原藏蓝格抄本,十二册,四十卷。今藏南京图书馆历史文献部。此本尚不见今之学者论说,张升先生《从〈春秋会义〉看〈四库〉大典本辑佚》(31)张升:《从〈春秋会义〉看〈四库〉大典本辑佚》,《图书与情报》2005年第5期,第100—103页。曾对传世的十二卷和二十六卷两个系统中的孔氏抄校本、方氏校刻本、孙氏校刻本三种版本有简明扼要的考述,但不及此四十卷系统的丁氏善本书室藏本。丁丙《善本书室藏书志》卷三著录《春秋会义》四十卷(钞本)。1908年,丁氏后人将八千卷楼全部藏书售予江南图书馆(即今南京图书馆前身),杜谔《春秋会义》四十卷钞本即在其中。该书任贯原序钤印“八千卷楼所藏”“江苏第一图书馆善本书之印记”,卷一首页钤印“嘉惠堂藏阅书”,卷四、卷七、卷一七、卷三四、卷三七卷首皆钤印“嘉惠堂藏阅书”“江苏第一图书馆善本书之印记”,卷四○卷末钤印“善本书室”“光绪壬辰钱塘丁氏所得”。傅增湘亲睹邹道沂家藏四库写定本《春秋会义》四十卷,“其行格字数亦与今七阁本无异”(32)傅增湘:《藏园群书题记》,《国家图书馆藏古籍题跋丛刊》第24册,第404页。,“朱阑宣纸,八行二十一字,与阁本同”(33)傅增湘:《藏园群书经眼录》,第78页。,而丁氏善本书室所藏抄本正文半页十行、行二十二字,与《四库全书》通例半页八行、行二十一字不同,当系此四库写定本的转抄之本。

兹将今传《永乐大典》辑佚本杜谔《春秋会义》版本源流及其存佚图示如下:

二、以《永乐大典》残卷所见《春秋会义》原文校说今传诸本之异同

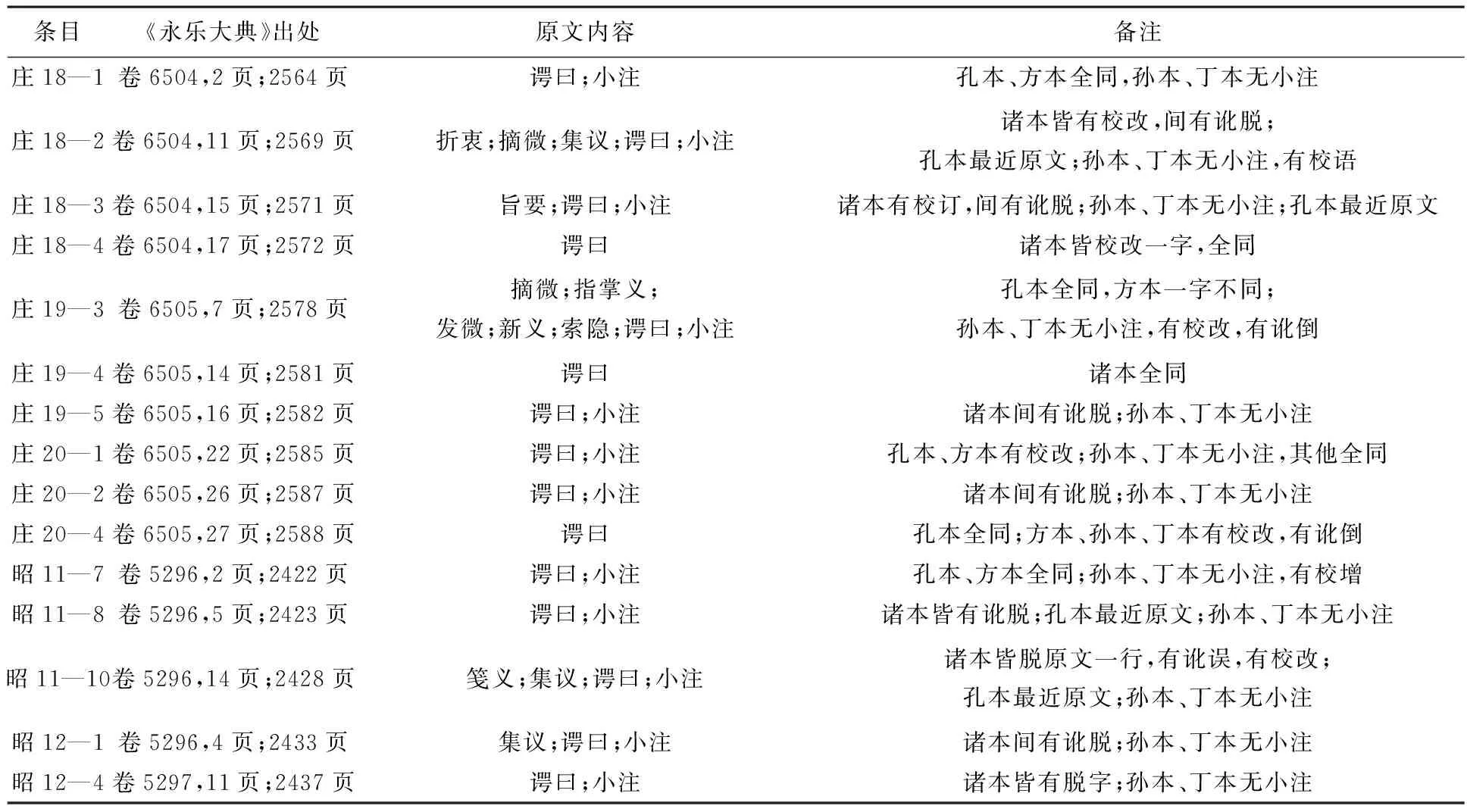

《永乐大典》(34)解缙、姚广孝等:《永乐大典》,北京:中华书局,1986年。原书凡22 937卷,今存约800卷,不足原书的4%。今存残卷中,卷五二九六、卷五二九七、卷六五○四及卷六五○五载录杜谔《春秋会义》原文凡十五条。笔者将辑自《永乐大典》的《春秋会义》今传诸本与此原文对勘覆校,发现时有异文,颇资考说。为行文省便,以下校说中,孔氏抄校本简称孔本,方氏校刻本简称方本,孙氏校刻本简称孙本,丁氏善本书室藏本简称丁本,包举孔、方、孙、丁四种版本简称诸本。因黄氏汇印本全同方本,故概不赘及。兹制成《〈永乐大典〉残卷所引杜谔〈春秋会义〉原文诸本对校表》如表1:

表1

说明:1.杨伯峻《春秋左传注》(35)杨伯峻:《春秋左传注》,北京:中华书局,1990年。于每条《春秋》经文皆有序号标记,颇便查检,加之流传广泛,故今据此书标录辑文条目。如庄18—1条,表示庄公十八年第一条经文“春王三月,日有食之”下,《永乐大典》录有杜谔《春秋会义》原文。依此类推。论者可据此覆按查览原文及各版本辑文。2.表中“《永乐大典》出处”,前面卷、页数指《永乐大典》原卷、页数,后面页数指中华书局1986年出版的《永乐大典》页数。下文引用各条原文和辑文皆不再赘述出处。3.杜谔《春秋会义》引述他说,皆有题名,己说则以“谔曰”题之。若不称引他说,直断己意,则不题名,为便制表,今亦通题“谔曰”。

杨昌霖从《永乐大典》辑抄杜谔《春秋会义》之后,传抄、校刻不断,而在此过程中自然会出现各式各样的问题。从汇校之中,颇可考见今传诸本之传抄、校刻及其优劣得失情形。

(一)关于诸本之异体字、通假字

诸本传抄、校刻时,异体字、通假字用得比较随意,比如略、畧,蓋、葢、盖,于、於,伯、霸,災、灾,欵、款,托、託,惩、懲,豫、预,尔、耳,实、寔,尝、常等,诸本时有异同。如庄18—2条,“预御之于济西”,孙本作“豫御之於济西”,丁本作“豫御之于济西”。庄18—3条,“所以谬耳”,方本“耳”作“尔”。庄19—3条,“不迹实”,孔本“实”作“寔”。庄19—5条,“齐桓之伯”,诸本“伯”皆作“霸”。庄20—1条,“所以谨后世之戒尔”,丁本“尔”作“耳”。庄20—2条,“齐与鲁邻国尔”,诸本“尔”皆作“耳”;“而方伯之道失其实”,孔本“实”作“寔”。昭11—10条,“《春秋》尝疾而责之”,丁本、孙本“尝”作“常”。昭12—1条,“三年书北燕伯欵出奔齐”,“故以欵非犯父命释之”,孙本“欵”作“款”等。由于异体字、通假字不影响文义理解,姑可恝置不论。

(二)关于文末小注

《永乐大典》原文之末多有单行小注,如庄18—1条文末小注:“杜注见前杜预注。何注见前何休注。穀梁曰见前。”庄18—2条文末小注:“左氏公羊穀梁曰各见前。繁露见前董仲舒繁露。纂例见前陆淳纂例。辩疑见前陆淳辩疑。发微见前孙复尊王发微。”对此小注,孔本、方本皆保存,唯改单行为双行,孙本、丁本则无之。孙葆田《校刊略例》云:“原钞本作四十卷,盖因注文并作大字,故卷数较繁。”(36)杜谔:《春秋会义》,光绪壬辰古不夜城孙氏山渊阁校勘本,第1页。可见,四库写定本注文改作大字。这些小注并非杜谔原书本有,孔继涵后跋云:“今其引书有五十余家,而其注曰各见前,则《永乐大典》已载其全书,故不复出,非杜本书也。”(37)杜谔:《春秋会义》,宣统元年方功惠所辑碧琳琅馆丛书本,第1页。举例来说,如庄18—2条,杜谔原书在今本引述的“折衷曰”“摘微曰”“集议”“谔曰”之前,还引述了“左氏曰”“公羊曰”“穀梁曰”“董仲舒繁露”“(陆淳)纂例”“(陆淳)辩疑”“孙复尊王发微”等论说,但《永乐大典》编纂抄录时,将杜谔原书本来详载而《永乐大典》已在前文抄录了的诸家之说删略,故特加小注曰“见前”用以说明。所谓“前”者,《永乐大典》前文已抄录者也。于此可见,杜谔原书卷帙当更繁,篇幅当更大,杨昌霖自《永乐大典》辑出《春秋会义》,其实乃删略本,非杜书原帙矣。就小注而言,“见前”的皆系《春秋》学中最权威最重要的名家名作,向来为学者所重视,征引本就极为频繁,如《左传》《公羊传》《穀梁传》、董仲舒《春秋繁露》、何休注(《春秋公羊解诂》)、杜预注(《春秋经传集解》)、范宁注(《春秋穀梁传集解》)、孔颖达《春秋左传正义》、陆淳《春秋集传纂例》《春秋集传辩疑》《春秋集传微旨》、孙复《春秋尊王发微》等,故《永乐大典》于各条《春秋》经文之下往往先行抄入,后之著述有引此者则省略,并小注曰“见前”,以避重复累赘。

(三)关于辑文的《永乐大典》原出处之卷、页数

孔本在每条辑文之末标明《永乐大典》原出处之卷、页数。孔本系杨昌霖初辑本的录副本,保持了初辑本的原貌。方本据孔本校刻,但将此原出处卷、页数全部删略。检方本桓12—2条,“桓公十二年,夏六月壬寅,公会杞侯、莒子盟于曲池”。《春秋会义》卷二:“公盟例日(左氏曰……注并见前。卷之四千三十,第一页)。”(38)杜谔:《春秋会义》,宣统元年方功惠所辑碧琳琅馆丛书本,第58页。可见方本删略原出处卷、页数,而此条则删之未尽者。孙本、丁本出自四库写定本,而四库写定本照例无原出处卷、页数,故皆无此等文字。不过,孔本对卷、页数的标法也不尽一致。如庄18—1条末题“卷之六千五百四,二页”,庄18—2条末题“卷六千五百四之十一页”,昭12—4条末题“五千二百九十七卷,第十一页”,可见标法没有完全统一。此外,通检孔本全书,有桓4—2条、僖2—6条、文7—6条、文10—7条、文15—8条、宣1—10条、宣7—5条、成6—4条、成9—2条、成16—5条、成17—3条、成17—7条、襄1—6条、襄3—5条、襄5—10条、昭4—4条、昭19—5条、定11—1条、定12—8条等19条没有标明卷、页数。还有桓2—1条、桓2—3条、桓4—2条、桓5—1条、桓5—2条、桓5—4条、桓5—5条、桓5—6条、襄11—3条、昭1—1条、昭10—2条、昭10—3条、昭10—5条、昭11—1条、昭11—3条、昭11—6等16条仅题卷数,而不题页数,皆当系传抄疏失。又孔本有仅标页数无卷数者,如庄32—2条仅题“五至六页”,不题卷数,实当与前条卷数“卷六千五百廿”同,乃承前文而省。

(四)关于诸本之讹

诸本皆有讹字,多系形近而讹。庄18—2条,“必书公追戎于济西”,孙本、丁本“追”作“败”。“既曰追”,丁本“追”作“退”。“集议曰”,孔本、方本作“集义曰”。通检孔本、方本全书,“集议曰”皆作“集义曰”。孔本原抄本作“集议曰”,但孔氏皆圈删“言”部,校改为“集义曰”。这是因为孔氏误以为“集议曰”者乃出南宋李明复《春秋集义》,而不知实出北宋李尧俞《春秋集议略论》。孔本书首有《杜谔春秋会义所引书目》,著录“李明复《春秋集义》五十卷,又《集义纲领》二卷”“李尧俞《春秋集议略论》二卷”(39)杜谔撰,孔继涵、孔广栻校:《春秋会义》,国家图书馆善本部藏清抄本,第2页。,孔氏虽知有李尧俞之书,但并未深考杜谔《春秋会义》征引之所出。杜谔初撰《春秋会义》至迟在嘉祐七年(1062),后来重修亦在元祐丁卯(1087),不当下引及南宋嘉定年间太学生李明复(1174—1234)之书,孔本校改大误,方本则又沿误不返。庄18—3条,“盖秋苗将成”,丁本“盖”作“书”。庄19—3条,“所以哀君道之微弱”,丁本“弱”作“衰”。“何则及鄄而与齐宋为盟”,方本、孙本、丁本“则”作“以”。“公羊又以为专之则可者”,孙本、丁本“者”作“焉”。“然岂有臣废君命而专遂其所为哉”,丁本“然”作“夫”。“亦无益耳”,孙本、丁本作“亦何益矣”。“故盟书以示讥”,孙本“盟”作“明”。庄19—5条,“翼戴天子可也”,孙本、丁本“也”作“矣”。庄20—4条,“止欲贪广土地”,方本“地”作“也”。昭11—10条,“以夷狄之众”,丁本、孙本“夷狄”作“蛮夷”。“不与之灭也”,丁本、孙本“之”作“其”。“蔡般弒君父”,丁本、孙本“弒”作“杀”。“亦以志其为世子”,丁本、孙本“志”作“责”。昭12—1条,“三年书北燕伯欵出奔齐”,丁本“三”作“二”。“即欵可知也”,孔本“即欵”作“即疑”,方本则作“即欵”不误,当又校正孔本。丁本、孙本“即欵”作“无疑”,盖“欵”讹作“疑”后,因“即疑”句不通,故又校改如是。“是以方枘而不通经之义例也”,方本“以”作“亦”。

(五)关于诸本之脱

诸本皆有脱字,庄18—3条,“皆由缣简相传”,丁本脱“由”。“岂不明辨者乎”,孙本、丁本脱“者”。庄19—5条,“翼戴天子可也”,诸本皆脱“可”。庄20—2条,“则列国从可知”,孔本、方本脱“从”。“穀梁所谓志已甚也”,孙本脱“梁”。昭11—8条,“楚夷狄也”,诸本皆脱“也”。“而反为之受制也”,丁本、孙本脱“为之”。“降杞国之于微国之列”,诸本“杞国”下皆脱“之”。“盖伤王道之不兴而托文尔”,诸本皆脱“之”。昭11—10条,“当曰执蔡子友而已”,诸本皆脱“子”。“犹经书郑世子忽归于郑”,孔本脱“世”字。昭12—1条,“末世以诸侯而纳诸侯者弗一”,方本脱后之“诸侯”。昭12—4条,“乃者,难辞之称也”,诸本皆脱“之称”。“公屡自返”,丁本、孙本脱“自”。“公之心实所以为难也”,诸本脱“所”。诸本又皆有脱简。昭11—10条,“集议曰:《春秋》不正楚之杀般者,以其专利于已,而志不在于讨罪也。般虽死而讨之不正,则友尚宜为君矣。君而在丧,以常文书之,当曰执蔡子友而已。”“而志不在于讨罪也”至“君而在丧”一节二十七字,诸本尽皆阙脱。细审《永乐大典》原文及行款,当系杨昌霖初辑时即已看脱一行,遂串行迳接“以其专利于已”与“以常文书之”,故后来诸本并皆阙脱。

(六)关于诸本之衍倒及多重错误

庄19—3条,“亦有起文而见其义也”,孙本、丁本“义”下衍“者”字。“然岂有臣废君命而专遂其所为哉”,孙本“臣”下衍“可”字。庄20—4条,“复横中国”,孙本、丁本“横”下衍“于”字。庄19—3条,“故盟书以示讥”,丁本“盟书”倒作“书盟”。庄18—2条,“故《春秋》书戎夷”,孔本原抄作“故书秋书戎夷”,后于“秋”字右上校增曰“春”。方本作“故书狄书戎夷”,孙本、丁本作“故书狄书戎”,“书狄”乃“春秋”形近而讹,孙本、丁本又脱“夷”字。昭11—8条,“以志夏后之后不足成之”,孔本同,方本“成”作“征”,孙本、丁本则作“以志夏后之后文献不足征”,显然是想当然的错误。因孔子有言:“夏礼吾能言之,杞不足征也;殷礼吾能言之,宋不足征也。文献不足故也,足则吾能征之矣。”(40)何晏等注,邢昺疏:《论语注疏》,上海:上海古籍出版社,1990年,第26页。孙氏、丁本(皆出四库写定本)盖牵合于此,遂校改如是,不知原文之义并不在杞之“文献不足征”,而是说杞之微弱不足以绍夏后之德业矣。

(七)关于诸本之整理校订

就上述今传诸本与《永乐大典》所引原文的汇校可见,诸本与《永乐大典》原文互有异同,其中有原文讹误而校正者,亦有原文不误而传抄、校刻时反误者。今传诸本各有讹脱衍倒,各有整理校订,各本之间互有异同。首先,从杨昌霖初辑本开始就有讹脱衍倒,不仅“僖公、襄公《大典》有缺(共缺凡卅五年)”,而且其他辑抄如昭11—10条“而志不在于讨罪也”至“君而在丧”一节二十七字,诸本尽皆阙脱,一可证杨昌霖初辑本原即阙脱,二可证诸本确系同出一源,故脱并脱,误皆误。其次,就今传诸本可靠性而言,同系统的版本基本一致,孔本最接近《永乐大典》原貌,保存的信息也最全面。具体来说,十二卷系统的孔本、方本,文字具有一致性。孔本十二卷系杨昌霖初辑本的录副本,基本与《永乐大典》原文保持一致,虽有校订,但出校语,原文一般不改动。方本则据孔本,吸收了孔本校语,并偶有新的校订。孙本是二十六卷系统,但系孙葆田据四十卷的四库写定本重新厘定,与四十卷的丁本实系同一来源,故孙本、丁本文字亦具有一致性。