直-斜桩中斜桩桩长与桩径的影响研究★

2023-01-28余振锡

李 栋,余振锡,郑 军

(安徽工业大学建筑工程学院,安徽 马鞍山 243032)

现代城市化发展一直呈现加剧的态势,但地上空间的开发趋于饱和,所以地下空间发展开始逐渐变为重点,支护结构的应用和创新在很大程度上决定了这一进程的发展,在整体工程中,基坑的支护结构决定了基坑结构的整体稳定性。直-斜桩支护结构对基坑周围土体位移的约束,在一定的条件下效果明显优于普通的无支撑式双排桩结构,同时直-斜桩相较于其他支护结构在工期与成本控制上也具有一定的优势。

郑刚和白若虚等通过室内试验模型研究单排倾斜桩在水平荷载下的具体特性,发现随着倾斜角度在一定范围内增大桩体最大水平位移和最大弯矩均逐渐减小,同时指出交替布置的直-斜桩比单排的倾斜桩在支护效果上更加优益[1];周德泉等通过室内试验模型研究了在侧向堆载下斜桩长度对于直-斜桩支护体系的影响实验研究,指出了外侧斜桩桩长的增加可以有效地使内侧直桩的水平位移减小,并使得内侧桩与外侧桩弯矩峰值之比减小[2];孔德森等通过数值模拟与室内试验进行比较得出斜直交替布置较全直桩或全斜桩两种支护形式大大降低了桩身弯矩,优化了支护结构受力[3];Zhang用单桩的离心机模型试验,验证了影响斜桩主要因素为桩的布置方式和斜桩与竖直方向的角度等有关[4];Meyerhof等采用试验对倾斜桩进行了研究,并得出了斜桩的承载力取决于桩体的倾斜角等因素的结论[5];代春利通过对双排倾斜桩加锚索和不加锚索进行对比,探索了加锚索的双排倾斜桩对土体的控制变形原理与作用,发现其对于土体约束而言更加有利[6];张静通过研究双排桩与斜桩的组合支护体系计算模式分析,发现规范规定的双排桩计算模式较实际工程得到的试验数据偏大,并得出了一种比较适合实际工程的计算模式[7];张文超等使用数值模拟研究指出单排斜桩在10°~12°时最为经济适用[8];李珍等通过有限元模拟多排(斜)桩指出了应在实际工程中考虑桩与土的之间的共同作用,其发现桩间土的性质对于直-斜桩支护体系的侧向位移有较大的影响[9];张松波等研究了前桩和后桩分别向坑内与坑外倾斜的二维模型,指出其支护效果分别是:双桩外倾斜>前桩外倾斜>后桩内倾斜>后桩外倾斜>双排竖直桩[10]。王建通过建立三维数值模型研究了前排倾斜的双排桩结构的性状,其在研究中发现随着倾斜角度的增加水平位移在不断的减少,但减少的幅度在逐渐变小,同时桩身的负弯矩范围在不断地减少正弯矩的范围在不断的增加,且在倾斜角度在增大到一定程度时负弯矩完全消失[11]。

本文采用Midas gts nx对直-斜桩模型进行三维数值模拟计算,对桩长和桩径这两个参数的控制来创建模型,研究直-斜桩中桩体在斜桩桩长和桩径改变下的水平位移变化曲线和弯矩变化曲线对基坑结构整体的影响,以期服务于相应的工程实践。

1 模型概况

1.1 模型建立

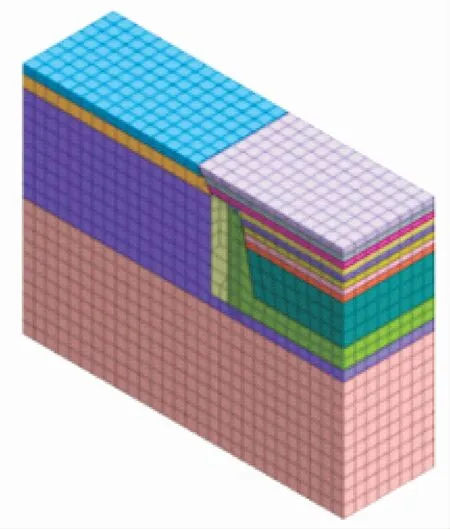

本次模拟运用的基坑模型是根据某实际工程简化而来,采用其一侧的部分长度范围内的支护结构。本次模型中基坑开挖分为3 m放坡开挖和5 m基坑开挖共开挖8 m,模型的长宽高分别为55 m×15.6 m×40 m,后排直桩桩长15 m,桩径0.8 m,后排桩之间间距为1.2 m,共13根桩;前排斜桩桩长分别为12 m,15 m,18 m,桩径为0.6 m,0.8 m,1.0 m,前排斜桩之间间距为1.2 m,斜桩向为基坑方向与竖直方向倾斜夹角为12°,共13根桩,直桩和斜桩均采用梁单元模拟。放坡开挖底部至后排直桩之间有3 m宽的平台,冠梁尺寸为2 m×0.8 m,采用实体单元模拟。模型为无内支撑基坑,为了使模型更加方便计算和观察,故决定采用每1 m开挖1次,共分有8次开挖,以桩径将模型分为3组,每组各有3个不同桩长的模型共计9个模型。土体网格模型如图1所示,桩体(0.8-12)网格模型如图2所示。

图1 土体网格模型

图2 桩体网格模型

1.2 参数选择

基于本次模型研究的特点本构模型选择修正摩尔-库仑模型,基坑土层分别为①杂填土、②素填土、③淤泥质黏土、④淤泥,其土层性质参数如表1所示。其中各参数所代表含义为:h为土层的厚度,m;γ为各层土的重度;为三轴割线刚度;为主压密加载试验的切线刚度为卸载/加载试验刚度;c为黏聚力;φ为内摩擦角;μ为泊松比。

表1 土层计算参数

图3斜桩(0.6-12)水平位移云图

图4斜桩(0.8-12)水平位移云图

2 模型计算结果分析

2.1 内侧斜桩桩体位移变化

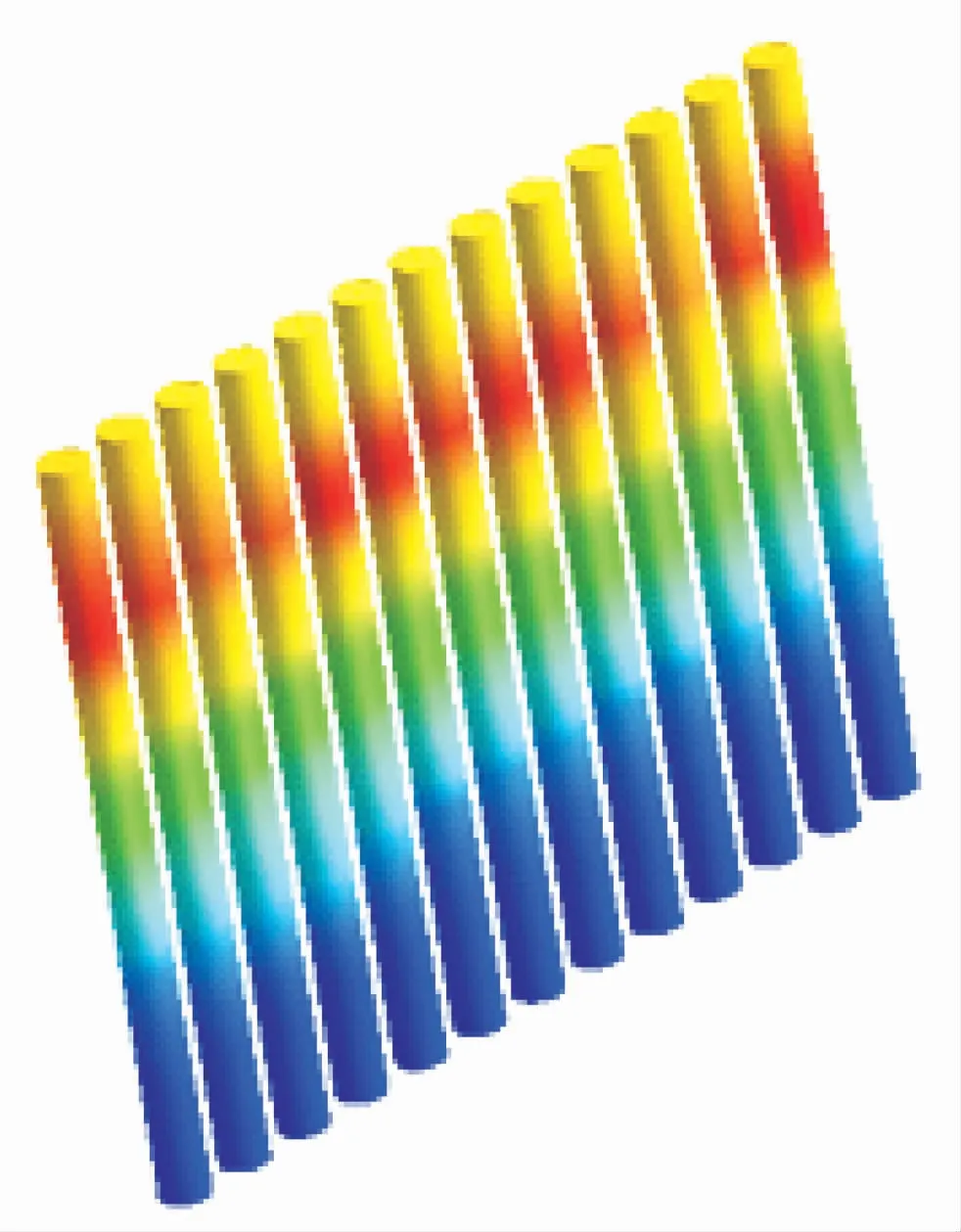

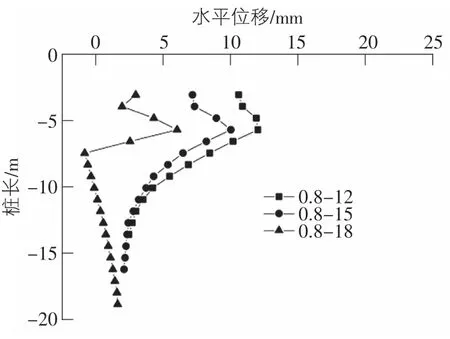

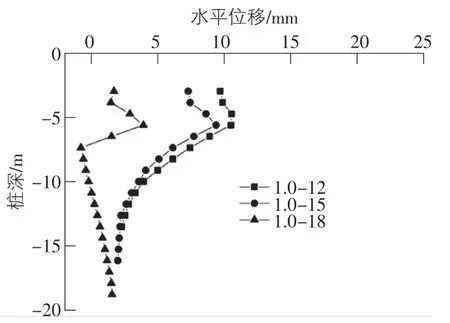

对于基坑支护桩而言,改变其参数对整体基坑结构的影响反馈较为明显的是桩体的水平位移变形,故可以通过总结拟合模型中斜桩的水平位移曲线来对其进行研究分析。图3~图5分别是不同桩径斜桩的水平位移云图,图6~图8分别为基坑模型斜桩在同一桩径条件下控制其不同桩长这一参数所得的水平位移拟合曲线,图9为斜桩的桩顶水平位移随开挖深度变化的曲线图。图3图名中0.6-12中0.6指斜桩桩径,12指斜桩桩长,图6为斜桩桩径0.6 m,桩长分别为12 m,15 m,18 m;图7为斜桩桩径0.8 m,桩长分别为12 m,15 m,18 m;图8为斜桩桩径1.0 m,桩长分别为12 m,15 m,18 m。

图5 斜桩(1.0-12)水平位移云图

在基坑工程中基坑的开挖深度不变,增加桩的桩长就是增加桩的嵌固深度,可以增强控制土体的变形能力,更加有效地减少桩的位移,从基坑整体来看是加强了整个基坑的稳定性。从图6~图8的曲线变化中可以看出斜桩水平位移的最大值在桩顶下部靠近桩身中部的位置,大约0.3L~0.4L处,桩底水平位移较少但不为零,整体曲线形状呈现约为鼓腹状,这是因为冠梁对斜桩桩顶的约束作用以及斜桩起到的类似斜撑的作用,使其变形趋向于内撑式基坑的形式,同时随着斜桩入土深度的增加水平位移在最大水平位移点处至下部开始逐步的减少,整体曲线图显示斜桩的水平位移是由最大水平位移点向桩顶与桩底两侧递减同时向桩底递减的速率较快,与传统无支撑式双排桩最大位移在桩顶相比[12],直-斜桩支护体系在桩身中部左右的最大水平位移能够更好的约束桩体的侧移,减少基坑可能因支护桩的变形而导致的事故,所以直-斜桩支护体系在基坑开挖过程中保持工程稳定与安全有着较大的优势。在图6中数据显示桩长为12 m时其斜桩的最大水平位移可以达到17.2 mm,桩长18 m时斜桩的最大水平位移为10.6 mm,不同桩长时其最大水平位移相差较大,故可知在直-斜桩支护中斜桩的桩长对于整个直-斜桩支护的影响是较为明显的,图7和图8亦可得出此结论。同时在斜桩桩顶下大约0.8 m处斜桩水平位移产生一个折角,对三组数据九个模型进行对比,发现其大致在斜桩桩顶下同一位置,考虑为冠梁的约束影响。

图7 内侧0.8 m桩径斜桩水平位移

图6~图8所代表的分别是直桩桩径0.8 m,斜桩桩径是0.6 m,0.8 m,1.0 m的位移曲线。从3个曲线图中分别选取0.6-12,0.8-12,1.0-12的三组数据进行观察比较可得随着桩径的增大斜桩的最大水平位移在逐渐减少,其在斜桩上最大水平位移点的位置大致无变化,同时从不同桩径的曲线变化趋势是大致相同的,可以得知改变桩径主要影响的是斜桩的桩顶水平位移和斜桩的最大水平位移的大小而不会改变其的变化趋势,同时从桩底的水平位移可以看出变化较少基本上接近零而不为 零,对其他数据进行观察对比,可以得出相同结论。

图6 内侧0.6 m桩径斜桩水平位移

图8 内侧1.0 m桩径斜桩水平位移

图9为斜桩桩体在不同开挖阶段的桩顶水平位移变化曲线,可以从图9中曲线的变化趋势观察到,大致在开挖5 m处桩顶位移出现较大的变化,在这一阶段之前各个桩的桩顶水平位移差距较小,基本上维持在0 mm~1 mm之间,这一阶段之后桩顶水平位移开始有较大的变化速率,同时各个桩的水平位移差距开始迅速的变大,在7 m之后即是最后一开挖阶段桩顶水平位移的变化速率再次大幅增大。根据图中曲线的变化趋势可以将曲线变化大致分为3组,即以桩长12 m可分为一组,15 m分为一组和18 m分为一组,即不同桩长的斜桩其桩顶的水平位移相差较大,同一桩长的曲线大致在同一个区间,在开挖前期并不明显,在后期这一变化会在图片曲线上较为明显,在7 m之前可以从图中看出同一区间中不同桩径的斜桩桩顶水平位移之间差距很小,大约在7 m之后不同桩径才有了一定的差距,可得出结论:直-斜桩支护体系两个参数对基坑开挖的影响,桩长比桩径影响更加显著。

图9 内侧斜桩桩顶位移

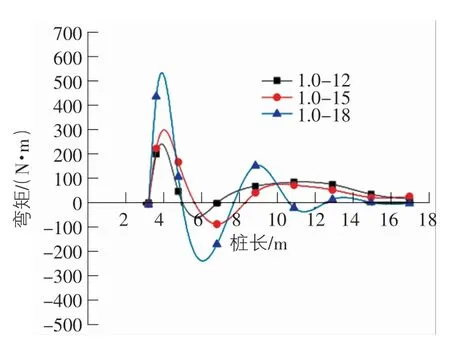

2.2 外侧直桩弯矩变化曲线

如图10~图12所示为外侧直桩沿桩长的弯矩变化曲线,由不同桩径分为3组。可以通过对任意一个图中曲线进行观察分析得知在同一个斜桩桩径条件下直桩弯矩的变化曲线随桩长先增大后减小,整体呈现S型曲线,其弯矩最大值在桩身顶端下的靠近中部部位,同时在直桩桩身的中部弯矩变化速率是最大的,由桩身中部向桩底部进行时的弯矩变化速率是逐渐减少的,桩底部弯矩逐渐趋近于零但不为零。在3个曲线图中可以看出后排直桩的弯矩正负皆有分布,且正负弯矩绝对值之间的差值是在一定的范围内的,这避免了直桩出现只有一侧弯矩而导致较大的应力集中的桩体破坏。在图10中可以观察出,直桩弯矩从小到大的顺序依次为0.6-18,0.6-15,0.6-12,观察图11,图12的曲线变化也可得出类似结论,说明在同一桩径条件下直桩的桩身弯矩随着斜桩的桩长增加而增加。

图11 外侧0.8 m桩径直桩弯矩变化

直-斜桩支护体系中,直桩、斜桩和冠梁组成了一个门式空间结构,其整体刚度较大。其中斜桩受到了较大的轴向力和压力,其起到的作用类似于斜撑,在一定程度上可以替代常规的内撑式基坑。对图10~图12进行观察对比可知,随着直-斜桩支护体系中斜桩的桩径增大,直桩的最大弯矩在不断的增大,且后排直桩的最大弯矩均在桩顶下侧靠近桩顶的位置,可知在一定范围内增加斜桩的桩径可以有效提升直-斜桩体系的支护效果。

图10 外侧0.6 m桩径直桩弯矩变化

图12 外侧1.0 m桩径直桩弯矩变化

3 结论

通过控制模型中的参数变化,研究直-斜桩中斜桩桩长和桩径的水平位移变化曲线和弯矩变化曲线对基坑结构整体的影响得出以下几个结论:

1)直-斜桩支护体系作为较新颖的基坑支护结构在工期、成本等方面都比传统支护结构有一定的优势。在同一桩径条件下,桩长对于直-斜桩支护体系的影响是比较大的。增加前排斜桩的桩长即在同等条件下增加支护桩在土体内的有效嵌固深度,能有效地抑制土体位移变形。在同一桩长条件下,桩径对于直-斜桩支护体系的影响也较为明显,但相比于桩长,桩径对于直-斜桩支护体系的影响较小。

2)在直-斜桩支护体系中倾斜桩的桩顶水平位移在初始开挖时,其位移变化曲线斜率较小,水平位移变化较小,但在后期开挖时土体发生塑性变形其位移曲线斜率突然增大,即直-斜桩支护体系其水平位移发生较大变化时是在开挖后期,并且随桩长和桩径的增大而增大,但以斜桩桩长和桩径变化来分类的话,其整体表现为以桩长为划分区间。

3)直-斜桩支护体系中斜桩的水平位移曲线由于冠梁和斜桩的作用呈现鼓腹状,其最大水平位移位于斜桩大约为0.3L~0.4L的区域,与传统的无支撑式双排桩其最大位移在桩顶相比,直-斜桩支护体系对于基坑整体的作用更强。

4)在同一开挖条件下,后排直桩的弯矩曲线整体呈现类S型曲线,正负弯矩同时存在使得直桩上的弯矩绝对值之间的差值在一定范围内,避免了桩身因较大的应力集中而出现的破坏,同时其最大弯矩出现在桩顶以下靠近桩顶的位置表现为背坑侧受拉,控制土体变形的能力较强。