三维建模技术在应急管理工作中的应用及发展趋势

2023-01-27陈福文张婧婧杨燕玲

[陈福文 张婧婧 杨燕玲]

1 引言

进入21 世纪,我国城镇化、工业化进程稳步推进,各种可预见和难以预见的风险相互关联、耦合、互动、叠加以至于各类重特大突发事件频发,造成较大的人员伤亡和财产损失,严重威胁各国国家安全和社会稳定。根据国家统计局统计数据,安全生产事故仍然是造成我国民众伤亡的主要突发事件,2021 年各类生产安全事故死亡超2.6万人,工矿商贸行业、煤矿、道路交通是安全生产事故的高发行业领域。同时,我国自然灾害形势复杂严峻,极端天气气候事件多发,自然灾害突发事件给我国人民群众生产生活造成较大冲击,2021 年,全年各种自然灾害共造成1.07 亿人次受灾,因灾死亡失踪867 人,紧急转移安置573.8 万人次。自然灾害以洪涝、风雹、干旱、台风、地震、地质灾害、低温冷冻和雪灾为主,沙尘暴、森林草原火灾和海洋灾害等也有不同程度发生。面对各类自然灾害和安全生产事故等突发事件不时发生的挑战,肩负“指导安全生产类、自然灾害类应急救援,承担国家应对特别重大灾害指挥部工作”重要职责的应急管理部门急需借助信息化手段强化应急救援指挥能力。其中,最为重要的是能够快速了解灾害事故现场的周边环境信息的能力。灾害现场作为应急管理人员与各类已知的灾害事故和未知的风险隐患作战的战场,紧密关联应急管理工作“人、事务、组织、风险隐患”等各类对象,无论是从保障应急管理人员自身安全还是从精准掌握灾害现场信息提升精准救援效率角度考虑,提升对灾害现场立体化信息的能力十分重要。

2 问题与挑战

2.1 突发事件爆发现场的难以预料性,要求强化事件发生后的信息快速采集能力

《中华人民共和国突发事件应对法》明确突发事件,是指突然发生,造成或者可能造成严重社会危害,需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件。一方面,突发事件往往是突然爆发的,具有偶然性。另一方面,突发事件的发生是事物内部矛盾由量变到质变的必然飞跃过程,具有必然性[1]。如当今社会每个家庭的生活基本上都离不开电,各类电器的普及给现代生活提供了极大的便利,但是电器的使用同时伴随着用电风险,触电、电路老化导致火灾、电瓶车起火等事件不时发生。偶然性表现为个人家庭用电不规范、电路电器老化为及时替换、电瓶车电池质量问题等,虽然这些活动本身发生的概率低,但是因为全社会基数巨大,所以用电安全事故必然会不时发生。

而以当前的科技发展水平,突发事件的偶然性与必然性的对立统一决定了突发事件何时何地发生、以什么方式发生、发生的程度如何是难以预料的,突发事件可能发生在城市中心、也可能发生在边远山区,可能发生在城市中心的商业中心,也可能发生在城郊的工业园区。而事件爆发现场的难以预料性意味着很难提前做好灾害现场周边环境信息的提前采集和准备,因此要求应急管理部门要具有事件发生后的快速采集能力。采集到的现场信息越快越全面,越有利于各类紧急救援工作的开展,减少人员伤亡和财产损失,保障人民群众生命财产安全。

2.2 突发事件现场监控监测数据的局限性,要求强化现场全局三维可视感知能力

目前我国应急管理部门突发事件现场信息主要以监控监测数据为主,如北京市《东城区突发事件总体应急预案(2016 年修订)》明确要“充分利用照相机、手持摄像机、车载摄像机等设备,实现突发事件现场图像信息的快速采集与传送”。随着救援场景的不同,也会配套监测风向、风速、降雨、温度、有毒气体等要素。突发事件现场监控监测数据的采集满足了一定技术条件下应急管理部门的业务需求;业务需求的牵引推动也极大促进了自动监测、远程管理、智能识别、自动预警等技术的发展,业务与技术实现了相互促进引领。

但与此同时,应急管理部门的监测预警业务开展也面临着监测数据相对零散,应用价值有待提升的困境,一是二维电子地图数据难以满足直观展示应急管理业务的需要,三维电子地图数据需求不断提升;二是监测数据感知的是现场周边多个方面的无关数据,很难直接体现出数据之间的关联性,不利于后续的业务数据分析;三是视频监控数据虽然实时展示了现场当时的局部情景,但是现场的全局性、整体性展现能力待提升。总的来说,应急管理部门的业务需求在于提升突发事件现场三维建模能力,同时关联相关监控监测数据,共同实现对灾害现场的全局性、立体化、多维度的感知。

3 技术研究与应用现状

现阶段倾斜摄影三维建模技术、激光雷达三维建模技术主要在自然灾害防治部分领域有应用,但是对于安全生产监督管理领域如隧道、矿井、大型综合体内部、综合管廊、有限空间等场景的应用较少,而相关领域需求巨大,前景光明,应该加大两类三维建模技术的推广。对于突发事件应急现场的三维建模工作,应按照相关场地设备的风险隐患级别和场地特点,同时综合时间、预算等多方面因素,可采取两种不一样的三维建模方式。一种是提前建模,有备无患,对于周边环境随时间变化不大的重点场所和相关重点设备、关键装置,因为其发生突发事件的风险隐患高,可能造成的人员伤亡和财产损失重,应当提前采用倾斜摄影或者激光雷达三维建模技术实现对相关场所、设备和装置的建模,突发事件发生后能够第一时间调出现场三维可视化模型为应急管理部门提供决策支撑。另一种是逐步推进,全面覆盖,对于风险隐患不高,现阶段不易造成人员伤亡和财产损失情况的场景,应急管理部门可以与自然资源部门沟通协调,在实景三维中国政策的实施中稳步推进,最终实现全面建模。

3.1 倾斜摄影三维建模技术

倾斜摄影技术是国际测绘领域近些年来发展起来的一项高新技术,它颠覆了以往正射影像只能从垂直角度拍摄的局限,通过在同一飞行载具平台(有人飞机或者无人机)上搭载多台图像传感器,同时从垂直、倾斜等不同的角度采集影像数据,获取物体更为完整准确的信息。常用的倾斜摄影技术主要有三相机组合和五相机组合两种方案。主流的五相机组合方案中,一台图像传感器获取垂直影像,另外4 台图像传感器从前后左右4 个方向同时获取地物的侧视影像(机倾斜角度在)。

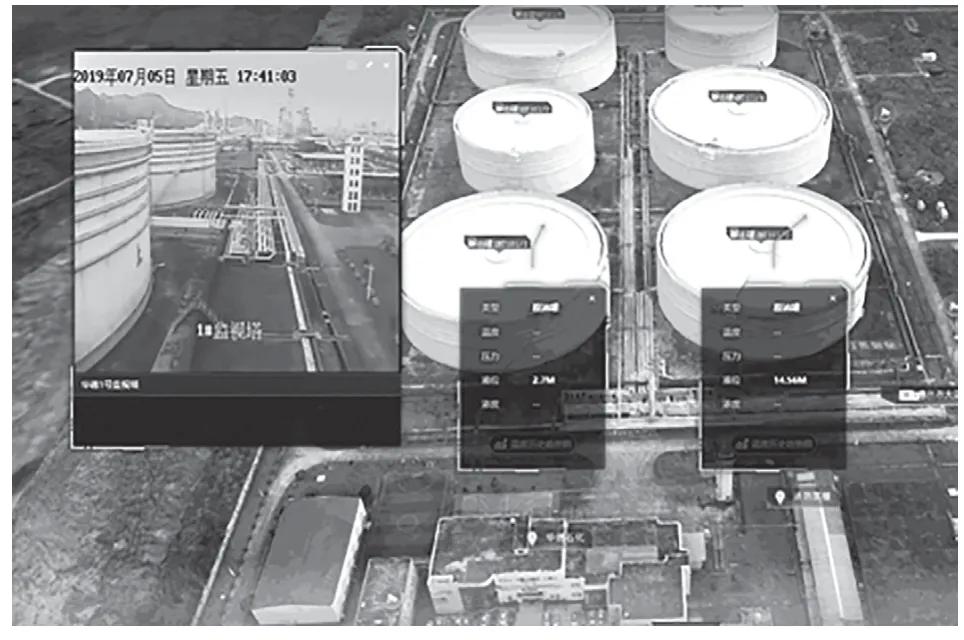

倾斜摄影三维建模技术可以较为快速且完整地获取地物侧面的轮廓、纹理信息,三维可视化效果好。正是由于这些优秀特性,倾斜摄影三维建模技术成为了应急管理部门三维建模的最重要选择之一,在自然灾害防治领域发挥着重要作用。高力等人在堤防滑坡除险实例中有效提升了应急除险工作的效率[2],南天解决了地质灾害应急管理可视化差、量算难度大的问题[3],赵红艳等人为地质灾害中的指挥救援、受灾分析等提供了可靠的依据[4]。但是现阶段在其他领域特别是安全生产监管领域应用较少。通过研究倾斜摄影三维建模技术原理,对比自然灾害防治领域和安全生产监管领域业务需求,本团队认为倾斜摄影三维建模技术应该也可以大面积用于安全生产监管领域。如在危险化学品安全生产监管方面,可以通过无人机倾斜摄影实现对化工园区企业相关信息的采集并实现三维建模,如图1 所示。

图1 采用倾斜摄影三维建模技术构建的化工园区企业三维模型

此外,为满足应急管理部门更加全面的监管要求,可以基于危险化学品园区企业三维模型,集成关联相关监测数据、视频监控数据,可以实现对于危险化学品园区企业的全局性、立体化、多维度的感知,为该区域发生突发事件后的应急现场救援工作奠定基础,如图2 所示。

图2 集成关联监测数据、监控数据和三维电子地图数据的化工园区企业三维模型

3.2 激光雷达三维建模技术

激光雷达系统是一种集成激光扫描模块与定位定姿模块的测量系统,通过定位激光脉冲光束打在物体上的光斑以完成对物体的测量。激光雷达系统包括激光器(激光产生及发射系统)和一个接收系统。激光器产生并发射一束光脉冲,打在物体上并反射回来,最终被接收器所接收。接收器可以准确地测量光脉冲从发射到被反射回的传播时间。因为同一介质(一般是空气)的光速是已知且确定的,所以激光器与被测量物体表面的距离与传播时间成正比。同时结合激光器的三维坐标和激光扫描角度,就可以准确地推算出被测量物体表面的每一个光斑的三维坐标,即实现对物体表面的“点”的三维坐标的获取。通常要实现对一个物体的轮廓形态的测量,需要获取数以万计的“点”以构成被测量物体轮廓形态的“点云”(物体越大、精度越高,“点”的数量越多)。此外,为更好的呈现被测量物体的外观,一般会在激光雷达系统中集成一个可见光相机以获取物体表面的“色彩”等信息,后期通过对相应“点云”着色实现更好的可视化呈现,如图3 所示。

图3 四维时代“深时”相机在地下室停车场采集的三维模型部件级16K 实景影像与点云数据

为适应不同场景业务需要,激光雷达系统分为以人造卫星为载具的空基激光雷达系统、以有人飞机、无人飞机等航空飞行器为基础的天基激光雷达系统和包括车载激光雷达、地面固定激光雷达、手持激光雷达3 个类型的地基激光雷达系统。相较于倾斜摄影飞行载具平台的限制,激光雷达空天地多样化载具为业务开展提供了更多的可能。前者对于突发事件现场的信息采集角度是自上而下的,而后者的信息采集角度除了自上而下的,还可以是水平方向采集或者自下而上。

激光雷达三维建模技术的数据采集效率、测量精度高,处理速度快和多样的载具可以满足更多场景的业务需要。正是由于这些优异特性,激光雷达三维建模技术也成为了应急管理部门三维建模的最重要选择之一,在自然灾害防治部分领域应用广泛。利用激光雷达三维建模技术,常鹏斌等人实现了对巨型倾倒大变形体监测[5],李俊峰等人完成了对隧道滑坡的应急监测[6],李鸿均等人实现对灾后滑坡的应急监测[7]、董秀军等人提升了在汶川地震后都汶公路快速抢通中的工作效率[8]、赵俊兰等人完成了汶川什邡地震遗址虚拟重建研究[9]等。

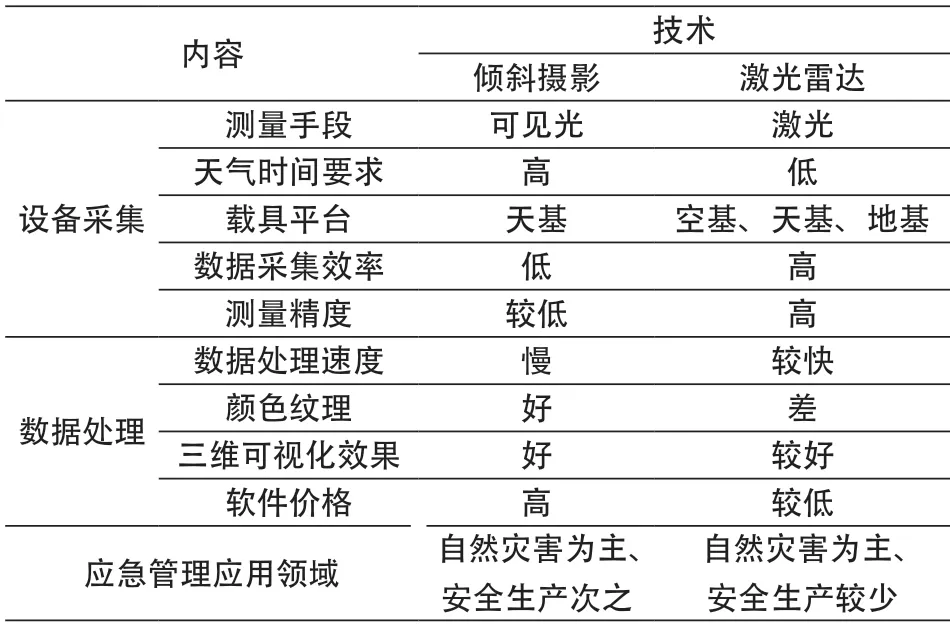

但是现阶段激光雷达三维建模技术同样在其他领域特别是安全生产监管领域应用较少。通过研究激光雷达三维建模技术原理,对比自然灾害防治领域和安全生产监管领域业务需求,本团队认为激光雷达三维建模技术三维建模技术应该也可以大面积用于安全生产监管领域。如在封闭、半封闭的隧道、矿井、大型综合体内部、综合管廊、有限空间、安全生产监管等场景存在大量的应用需求,激光雷达三维建模技术在应急管理工作中的突发事件现场三维建模具有光明的前景。两种技术主要特性对比情况如表1 所示。

表1 两种三维建模技术对比说明表

4 未来发展趋势

为满足未来应急管理工作中更多业务场景的需要,倾斜摄影、激光雷达三维建模技术需要完成自动化、融合化和模块化3 个不同方向的技术优化。

4.1 自动化

随着道路车辆、空中飞机自动驾驶技术的不断成熟完善,必将推进无人机自动化的向前发展。相比于天基、地基载具平台,空基特别是无人机载具平台(相较于有人飞机、飞艇等其他空基平台)更加灵活快速,能够到达天基、地基平台无法到达的危险区域,如桥梁、隧道、矿井、大型综合体、综合管廊、有限空间、化工园区企业的内部和外部高空等。而无人机的自动化,特别是无人机飞控自动化将能大幅延伸应急管理工作业务范围。未来在设定好工作目标区域后,无人机三维建模系统将能够自动完成起飞、航行、避障、返航、降落、定位、充电等动作并实现对相应区域的信息采集及建模工作。

4.2 融合化

融合化的发展趋势包括技术应用场景融合化和技术应用成果融合化两个方向。技术应用场景的融合模式特点在于兼顾整体和局部重点,时间、预算成本低,性价比高。如在化工园区安全生产监管领域,对于全局性整体性的三维建模采用倾斜摄影技术,能够快速获取全化工园区三维可视化模型;在于重点设备、关键装置、重点场所的高精度建模采用激光雷达三维建模技术。技术应用成果的融合模式的特点在于工作界面清晰,内外部建模成果在最后阶段实现融合呈现。如在矿山、隧道救援工作中,矿山、隧道外部建模工作采用倾斜摄影,内部采用激光雷达,最后实现内外部建模成果的拼接呈现,实现对山体、隧道的虚拟映射及三维呈现,助力找到可利用的山体裂缝、山体厚度薄弱处等与应急救援相关信息,助力应急救援工作开展。

4.3 模块化

伴随倾斜摄影、激光雷达三维建模技术的自动化优化,以无人机载具平台为基础的三维建模技术实现模块化发展。无人机自身、飞控系统、通信设备集成化、模块化成飞控载具平台,其他的如倾斜摄影图像采集系统设备和激光雷达技术测量系统设备模块化,实现飞控载具平台模块和图像采集、点位测量系统模块的分离,同时各模块间的对接交互能够按照标准协议实现高效对接,满足能够按场景业务需要快速实现相关设备的配套组合。最终应急管理部门能够实现按需在不同飞行载具平台挂载图像采集、点位测量系统开展三维建模作业,提升突发事件应急救援工作效率。

5 结论与展望

随着自然资源部门实景三维中国政策的实施和推进,越来越多的三维建模技术将应用在各个领域。在应急管理领域,随着信息技术特别是倾斜摄影三维建模和激光雷达三维建模技术的不断融合发展,同时相关载具平台及配套设备朝着自动化、模块化进化,突发事件现场三维建模的时间将大幅降低、模型精度效果将更佳突出,能够极大满足应急管理部门在自然灾害、安全生产类突发事件应急现场指挥救援需要,进一步保障人民群众生命财产安全。

对于无人机载具平台,由于平衡、稳定、重心等多方面需要,图像采集、点位测量系统设备一般部署于无人机载具平台的中间下部,图像采集、点位测量视角为自上而下,造成了以无人机三维建模技术应用场景受限的情况。展望未来,无人机载具形态实现重新设计,通过将图像采集、点位测量系统设备部署在载具平台中间上部(同时图像采集、点位测量视角为自下而上)或者配置相关反射镜、半透镜等,达到调整、弯曲光路以实现向上及多个方位采集、测量的目的,更好的应用于室内、矿山、隧道等突发事件应急救援三维建模场景。