语言的力量:方言能力对雇佣关系的影响*

2023-01-18付双乐任美娜刘林平

付双乐,任美娜,刘林平

(1.南京中医药大学养老服务与管理学院,南京 210023;2.南京大学社会学院,南京 210023)

一、引 言

语言是人类最重要的交际工具。“劳动分工以及人类社会按分工原则进行活动,都依靠语言。”①[美]布龙菲尔德著,袁家骅、赵世开、甘世福译,钱晋华校:《语言论》,商务印书馆1980年版,第30页。传统的语言学研究不太涉及语言的社会功能,现代语言学研究不囿于语言本身,而是转向了社会语言学或语言社会学的广阔领域。语言具有地域性,表现为方言。“地域方言是语言的地域变体。”①周振鹤、游汝杰:《方言与中国文化》,上海人民出版社2019版,第4页。方言对于大多数人来说是母语,它具有两种基本功能:其一,对于讲同一种方言的人而言,彼此之间的理解更为准确,更少歧义;其二,方言带有浓郁的地方文化特性,具有天然的亲近性。如果要进一步探索,方言可能具有十分广泛和重要的社会功能。但可惜的是,“方言学基本上不与语言学以外的人文学科相关连”。②周振鹤、游汝杰:《方言与中国文化》,第13页。

本文从社会学的研究视角出发,力图拓展对于方言社会功能的研究。和经济学不同,本文不仅仅将语言(方言)能力视为一种人力资本,只是研究其经济效益;和语言学(方言学)不同,本文也不是细致分析家政工的方言能力和差异,而是把它作为一个解释变量,探讨它对雇佣关系的影响。

一般来说,家政工和家庭雇主的关系尽管是一种工作关系,但它具有全方位接触、涉及家庭隐私和难以划定标准的特点。另外,不少研究者将家政服务视为一种情感劳动。因而,在这种工作或服务关系中,就必然涉及文化因素。而方言正是一种文化载体。故将方言能力作为一种关键的解释变量,正是契合了家政服务的特点。

二、文献回顾与研究假设

近代社会以来,劳动雇佣关系一直是社会生产关系中最为基本的关系。劳动过程起始于雇佣关系。③[美]哈里·布雷弗曼著,方生、朱基俊、吴忆萱等译,张伯健校:《劳动与垄断资本:二十世纪中劳动的退化》,商务印书馆1979年版,第49页。自马克思以来,雇佣关系就一直是思想家、理论家和劳工研究学者所关注的重点之一。马克思认为,在资本主义劳动生产体系中,资本家通过强迫工人劳动、延长剩余劳动时间,剥削工人的剩余价值,进而获取利润。④[德]马克思著,中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译:《资本论》第一卷,人民出版社2004版,第251-281页。经济上的剥削、政治权力的不平等使得资本家和劳动者相对立。布若威认为,资本通过改变制度,具体来说,通过推行内部劳动力市场、内部国家和计件制,改变了工人的意识,使工人接受了企业管理并认同了资本主义生产制度。⑤[美]迈可·布若威著,林宗弘、张烽益、郑力轩等译:《制造甘愿——垄断资本主义劳动过程的历史变迁》,群学出版有限公司2005版,第383-384页。马克思和布若威抓住了以制造业为核心的资本主义生产体系中正式劳动雇佣关系的本质特点及其关键影响因素,但对于雇佣关系的复杂性(比如服务业的非正式雇佣关系)和其他解释变量(比如文化因素)有所忽视。

在现代家政服务行业中,家政工主要通过私人关系或服务机构(如家政公司)两种途径获得工作。家政工作的雇佣关系涉及到家政工、公司或中介组织以及家庭雇主,因而所形成的雇佣关系模式更为复杂。这种关系主要可分为双边关系和三角关系,前者指的是家政工直接受雇于家庭雇主,后者指的是家政工受雇于公司或机构并通过它们向私人家庭提供服务。⑥Rollins J.,Between Women:Domestics and Their Employers,Philadelphia:Temple University Press,1985,pp.1-261.无论是双边关系还是三角关系,在大多数情况下,家庭雇主都具有双重身份:既是消费者又是雇佣者。

由于具有工作场所的私密性、照料劳动的情感性⑦Karner T.X.,Professional Caring:Homecare Workers as Fictive Kin,Journal of Aging Studies,no.1(1998),pp.69-82.Ozyegin G.,Untidy Gender:Domestic Work in Turkey,Philadelphia:Temple University Press,2001,pp.1-289.Hondagneu-Sotelo P.,Domestica:Immigrant Workers Cleaning and Caring in the Shadows of Affluence,Berkeley and London:University of California Press,2001,pp.1-284.Lan P.C.,Negotiating Social Boundaries and Private Zones:The Micropolitics of Employing Migrant Domestic Workers,Social Problems,no.4,(2003),pp.525-549.Triandafyllidou A.,Marchetti S.,Employers,agencies and immigration:Paying for care,London;New York:Routledge,2014,pp.1-260.Ambrosini M.,Irregular migration and invisible welfare,New York:PalgraveMacmillan,2013,pp.1-247.以及雇佣关系的复杂性等特点,家庭雇主和家政工之间的关系是一种特殊的、在某些情况下是一种非正式的雇佣关系。这种雇佣关系难以通过合同或契约进行严格规范。具体而言,首先,由于工作场所的私密性与照料劳动的情感性,家政服务内容难以标准化,更难制定严格的工作标准。其次,由于个人偏好或家庭习惯与文化价值观的特性,统一的工作标准难以得到认可。再次,由于种种原因,在现实生活中,合约内容很难严格执行。面对这种情况,政治、经济和制度的作用受到种种限制,人们往往会通过隐性合约即社会规范、专业化准则等不成文但众所周知的制度保证契约的履行。而社会文化作为隐性合约的一种,会使得雇佣双方对彼此具有较强的社会责任感,可以约束雇佣双方的行为,对契约的顺利执行以及保障雇佣关系有着不可忽视的影响。①周雪光:《组织社会学十讲》,社会科学文献出版社2016年版,第50-51、235页。因此,在探讨家政行业的雇佣关系时,文化可能是非常重要的因素。

作为特定地域范围内的沟通工具,方言具有深刻的社会文化意义,在形成个人认同、社会身份等方面扮演着类似文化的角色②Gong Y.,Chow H. S.,Ahlstrom D.,Cultural diversity in china:dialect,job embeddedness,and turnover,Asia Pacific Journal of Management,no.2(2011),pp.221-238.,是中国人进行社会互动的基础。③Erbaugh M. S.,Southern Chinese dialects as a medium for reconciliation within Greater China,Language in Society,no.1(1995),pp.79-94.作为极具特色的文化载体,方言对工作关系的建立和发展也有重要的影响④Gong Y.,Chow H. S.,Ahlstrom D.,Cultural diversity in china:dialect,job embeddedness,and turnover,Asia Pacific Journal of Management,no.2(2011),pp.221-238.Xin K.R.,Farh J.L.,Cheng B.S.et al.,Guanxi in vertical dyads:Evidence from Taiwan and the PRC.Proceedings of the Research Conference on Management and Organizations in China,Hang Lung Centre for Organizational Research,The Hong Kong University of Science and Technology,15-17 January 1998.,在服务业中尤其重要:标准化的方言可以为产品及服务提高竞争力。⑤Cameron D.,Good to Talk? Living and Working in a Communication Culture,London; Thousand Oaks,Calif:Sage,2000,pp.1-213.Nickson D.,Warhurst C.,Dutton E.,Aesthetic Labour and the Policy-Making Agenda:Time for a Reappraisal of Skills.SKOPE Research Paper,no.48(2004).Warhurst C.,Nickson D.,A new labour aristocracy?Aesthetic labour and routine interactiveservice,Work,Employment and Society,no.4(2007),pp.785-798.因此,服务业管理者更倾向于要求劳动者使用标准或恰当的语言(如工作城市方言)。⑥Nickson D.,Warhurst C.,Dutton E.,Aesthetic Labour and the Policy-Making Agenda:Time for a Reappraisal of Skills.SKOPE Research Paper,no.48(2004).Eustace E.,Speaking allowed?Workplaceregulation of regional dialect,Work,employment and society,no.2(2012),pp.331-348.关于家政服务的实证研究也表明,方言能力对家庭雇主与家政工的关系具有重要作用:语言与文化背景(如生活方式、价值观念)的相似、家政工对工作城市方言的掌握能力可以赢得雇主更多的信任和尊重,进而有助于双方建立比较平等、亲密的关系。⑦Stiell B.,England K.,Domestic Distinctions:constructing difference among paid domestic workers in Toronto,Gender,Place and Culture,no.3(1997),pp.339-359.Anderson B.,Ruhs M.,Rogaly B.et al.Fair Enough?Central and East European Migrants in Low Wage Employment in the UK,Project Report,Joseph Rowntree Foundation,York,2006.Moras A.,Colour-blind discourses in paid domestic work:foreignness and the delineation of alternative racial markers,Ethnic and Racial Studies,no.2(2010),pp.233-252.

总之,传统劳工研究学者在揭示、解释家政服务业中的雇佣关系时可能存在诸多不足:(1)关注的多是制造业,很少关注服务业尤其是家政服务业;(2)制造业工厂内的劳动与资本的关系相对简单且多为正式雇佣关系,而家政服务业中的雇佣关系比较复杂,有一部分为非正式雇佣关系;(3)家政服务大体上属于情感劳动,异质性强,工作内容难以标准化,书面合约无法进行明确规定,更难以严格执行合约内容,需要以方言为代表的文化因素来保障契约的履行。因此,在探讨家政行业中的雇佣关系问题时,政治、经济和制度的影响固然重要,但以方言为代表的文化因素的作用不可忽视。

基于上述分析,本文将工作城市方言能力作为关键自变量,考察其对雇佣关系满意度的影响及作用机制,并提出如下假设:

假设1工作城市方言能力越好的家政工,对雇佣关系越满意。

考虑到工作城市方言能力对家庭雇主是本地人的家政工可能更重要,故而笔者推断:

假设2对于家庭雇主是本地人的家政工而言,工作城市方言越好,对雇佣关系越满意。

三、研究方法

(一)数 据

本文采用的是国家社科基金重点项目“互联网时代家政工人雇佣关系研究”课题组在南京、无锡、广州和佛山四个城市进行的2019年家政工人专项调查数据。该调查采用被访者驱动抽样(Respondent-Driven Sampling)方法,较理想地克服了家政工调查中缺乏科学抽样框的困境。此次调查共回收问卷1029份,有效问卷1007份,有效问卷率为97.86%。其中,女性家政工988人。调查结束后,课题组对调查样本的均衡性和同质性进行了检验分析。结果显示:样本达至均衡,近似于随机样本。具体而言:(1)均衡所需批次估计表明,整个样本要达到收敛,年龄、户籍、教育程度各仅需4批,婚姻状况仅需3批,而整个样本的平均招募批次约为6批。(2)从同质性指标来看,年龄、户籍、教育程度和婚姻状况的同质性水平均在0.2左右。当所有子群的同质性水平接近一致,RDS仍然能获得一个无偏样本。总的来看,样本在较短批次内就达到了收敛,同质性处于可接受水平,具有较好的代表性。

考虑到家政从业人员绝大多数为女性,故而将女性家政工(下面简称“家政女工”)作为本文的研究对象,因此需剔除男性家政工以及变量存在缺失值的家政工,最终纳入分析的样本量为984人。

就本文而言,这套数据对家政工的工作城市方言能力、户口所在地以及其他相关情况均有较为详尽的调查。同时,本数据的调查地点——南京、无锡、广州和佛山均为方言特色比较明显(表1)且当地方言占据重要地位的城市①Miao R.,Li J.,Urban migration and functional bilingualism in Guangdong province,China,Journal of Asian Pacific Communication,no.2(2006),pp.237-257.Gong Y.,Chow H.S.,Ahlstrom D.,Cultural diversity in china:dialect,job embeddedness,and turnover,Asia Pacific Journal of Management,no.2(2011),pp.221-238.,外来人口也相对较多,为笔者探讨家政工的工作城市方言能力对雇佣关系满意度影响提供了较为理想的数据基础。

表1 调查地点所属方言区片信息

(二)变量设置

1.因变量。2019年家政工人专项调查询问了受访者对自己与家庭雇主关系的满意度,这一问题有“很不满意”“不太满意”“一般”“比较满意”和“很满意”五个选择,笔者将这个指标作为家政工对雇佣关系满意度的测量指标。根据这一指标的赋值特点,应采用Oprobit模型。由于样本中对雇佣关系“很不满意”的只有2人(占比为0.20%),“不太满意”的仅9人(占比为0.91%),即单元格频数不够②杨菊华:《数据管理与模型分析:STATA软件应用》,中国人民大学出版社2012年版,第276页。,需要对类别进行合并。因此,笔者将雇佣关系的满意度分为三类:一般及以下(合并“很不满意”、“不太满意”和“一般”)、比较满意和很满意。

2.自变量。在2019年家政工人专项调查中,询问了受访者使用工作城市方言进行沟通的能力,由受访者自行评价。在数据处理的过程中,根据回答情况将工作城市方言能力分为差(合并“完全不会”和“会一点”)、一般和好(合并“较好”和“很好”)三类。

3.控制变量。首先,年龄、受教育程度、户籍等个人层次的因素属于基本变量。其次,工作类型、工作收入、专业技能等也会影响到家政工对雇佣关系的满意度。此外,信任问题(如雇主家是否安装摄像头、是否给家政工钥匙)是家政工作中的重要问题①de Ruijter E.,van der Lippe T.,Raub W.,Trust Problems in Household Outsourcing,Rationality and Society,no.4 (2003),pp.473-507.,也会对雇佣关系满意度产生一定影响。因此,本文将年龄、受教育程度、户籍、工作类型、专业技能、月收入、雇主家是否安装摄像头、雇主是否给家政工钥匙以及工作城市等因素作为控制变量。

(三)内生性问题

国内外研究表明,在实证分析中,语言回报普遍存在内生性问题。②Bleakley H.,Chin A.,Language skills and earnings:Evidence from childhood immigrants,Review of Economics and Statistics,vol.86,no.2(2004),pp.481-496.Borjas G.J.,The economics of immigration,Journal of Economic Literature,vol.32,1994,pp.1667-1717.Chiswick B.R.,Miller P.W.,The endogeneity between language and earnings:internationalanalyses,Journal of Labor Economics,vol.13,no.2(1995),pp.246-288.Dustmann C.,Van Soest A.,Language and the earnings of immigrants,Industrial and LaborRelations Review,vol.55,no.3(2002),pp.473-492.Chen Z.,Lu M.,Xu L.,Returns to dialect Identity exposure through language in the Chinese labor market,China Economic Review,no.30(2014),pp.27-43.魏下海、陈思宇、黎嘉辉:《方言技能与流动人口的创业选择》,《中国人口科学》2016年第6期;卢盛峰、陈悦:《语言的力量:讲本地话增进了流动人口的社会融合吗》,《经济科学》2019年第4期。同样,家政工工作城市的方言能力和他们对雇佣关系满意度之间可能存在内生性问题,主要是因为:个体语言能力在很大程度上是在社会互动中获得和提高的,因此,社会生活经历是个体语言能力的重要影响因素。这就容易造成双向因果的内生性问题。③Yao Y.,van Ours J. C.,Language skills and labor market performance ofimmigrants in the Netherlands,Labour Economics,vol.34,2015,pp.76-85.就家政服务行业而言,家政工的工作城市方言最开始时可能讲得并不好,但因为与家庭雇主关系比较好,家庭雇主乐意帮助家政工学习工作城市方言,在日常沟通交流中双方会有意识地使用工作城市方言,因而家政工的工作城市方言能力得到了提高。基于此,笔者有理由认为,家政工的工作城市方言能力和雇佣关系满意度之间可能存在内生性问题,因此采用工具变量方法以克服内生性的影响。

通常而言,一个有效的工具变量需同时满足两个条件:(1)与内生解释变量强相关;(2)与扰动项不相关。④陈强:《高级计量经济学及Stata应用》,高等教育出版社2014版,第136页。也就是说,工具变量应该是外生的,且只能通过影响方言能力间接影响家政工对雇佣关系的满意度。寻找工具变量有多种途径,其中前人使用的工具变量也是我们寻找合适工具变量的主要途径。⑤陈云松:《逻辑、想象和诠释:工具变量在社会科学因果推断中的应用》,《社会学研究》2012年第6期。在现有的研究中,学者使用流动人口到达流入地/工作地时的年龄⑥Guven C.,Islam A.,Age at Migration,Language Proficiency,and Socioeconomic Outcomes:Evidence From Australia,Demography,no.2(2015),pp.13-542.、直线流动距离⑦Chen Z.,Lu M.,Xu L.,Returns to dialect Identity exposure through language in the Chinese labor market,China Economic Review,no.30(2014),pp.27-43.魏下海、陈思宇、黎嘉辉:《方言技能与流动人口的创业选择》,《中国人口科学》2016年第6期。、户口所在地与流入地/工作地是否属于同一方言区⑧卢盛峰、陈悦:《语言的力量:讲本地话增进了流动人口的社会融合吗》,《经济科学》2019年第4期。Chen Z.,Lu M.,Xu L.,Returns to dialect Identity exposure through language in the Chinese labor market,China Economic Review,no.30(2014),pp.27-43.作为流入地/工作地方言能力的工具变量。

Moras A.,The Private Home as a Public Workplace:Employing PaidDomestic Labor,Journal of Workplace Rights,no.4 (2008),pp.377-400.

Suleman F.,Suleman A.,How Do Household Tasks Shape Employment Contracts?The Provision of Care in Portugal,Feminist Economics,no.2(2019),pp.174-203.

由此可见,在解决语言能力社会功能的内生性问题时,客观距离因素是较为稳健有效的工具变量。借鉴现有经验,结合本文的研究对象以及所使用的数据特点,并考虑工具变量与工作城市方言能力的直接相关性,选取“户口所在地与工作城市是否属于同一个方言片”作为工作城市方言能力的工具变量,针对家政工工作城市方言能力在雇佣关系满意度方面的效用进行检验。方言片信息根据《汉语方言大词典》中“全国各县市汉语方言系属简表”整理得到。①徐宝华、[日]宫田一郎:《汉语方言大词典》,中华书局1999年版。

笔者认为,“户口所在地与工作城市是否属于同一个方言片”是客观距离的一种呈现方式,意味着家政工户口所在地(多为家乡)与工作城市之间的区域语言环境差异程度。我国方言体系庞杂,各语系之间差异程度较高,因此,户口所在地与工作城市之间距离越近、所属方言语系一致,则家政工对工作城市方言的学习会越容易;反之,则方言距离较大,对家政工熟练掌握工作城市方言造成的障碍也更大。此外,语言距离反映的只是家政工户口所在地与工作城市之间的主流语言差异程度,并不是个体的实际方言距离,因此,与雇佣关系满意度并没有直接联系,而更多的是通过个体的工作城市方言能力发挥作用。而在理论层面,语言距离变量“户口所在地与工作城市是否属于同一个方言片”可以被认为是外生的工具变量。

(四)模型

本文的因变量为定序多分类变量,应采用Oprobit模型。前文已指出,由于自变量与因变量之间可能存在内生性问题,使用常规的Oprobit模型估计可能导致结果存在偏误,因而采用工具变量法更为合理。

由于内生解释变量和被解释变量均为定序多分类变量,基于二分类变量的IV-Probit工具变量法和连续变量的2SLS 工具变量法可能会失效,应使用Roodman 提出的工具变量条件递归混合模型(Conditional Recursive Mixed Process,简称CMP)。CMP是一种适合用于内生解释变量为类别变量或截尾数据的混合模型估计法②Roodman D.,CMP:Stata Module to Implement Conditional(Recursive)Mixed Process Estimator,Boston College,Department of Economics,no.S4(2007),pp.568-582.,目前已得到学术界的广泛认可并应用。③Russo G.,Job and life satisfaction among part-time and full-time workers:The “identity” approach,Review of Social Economy,no.3(2012),pp.315-343.因此,为克服内生性问题,笔者使用CMP 估计法,将“户口所在地与工作城市是否属于同一个方言片”作为工具变量进行回归分析。

运用CMP 估计法分为两个阶段:第一阶段,估计内生解释变量家政工工作城市的方言能力与工具变量(即户口所在地与工作城市是否属于同一个方言片)的相关性;第二阶段,将工具变量带入模型进行回归,并根据内生性检验参数检验常规模型是否存在严重的内生性问题。若内生性检验参数显著异于0,则常规模型存在严重的内生性问题,即CMP模型的估计结果要好于常规模型;反之,则表明常规模型不存在严重的内生性问题。

四、实证分析

(一)描述分析

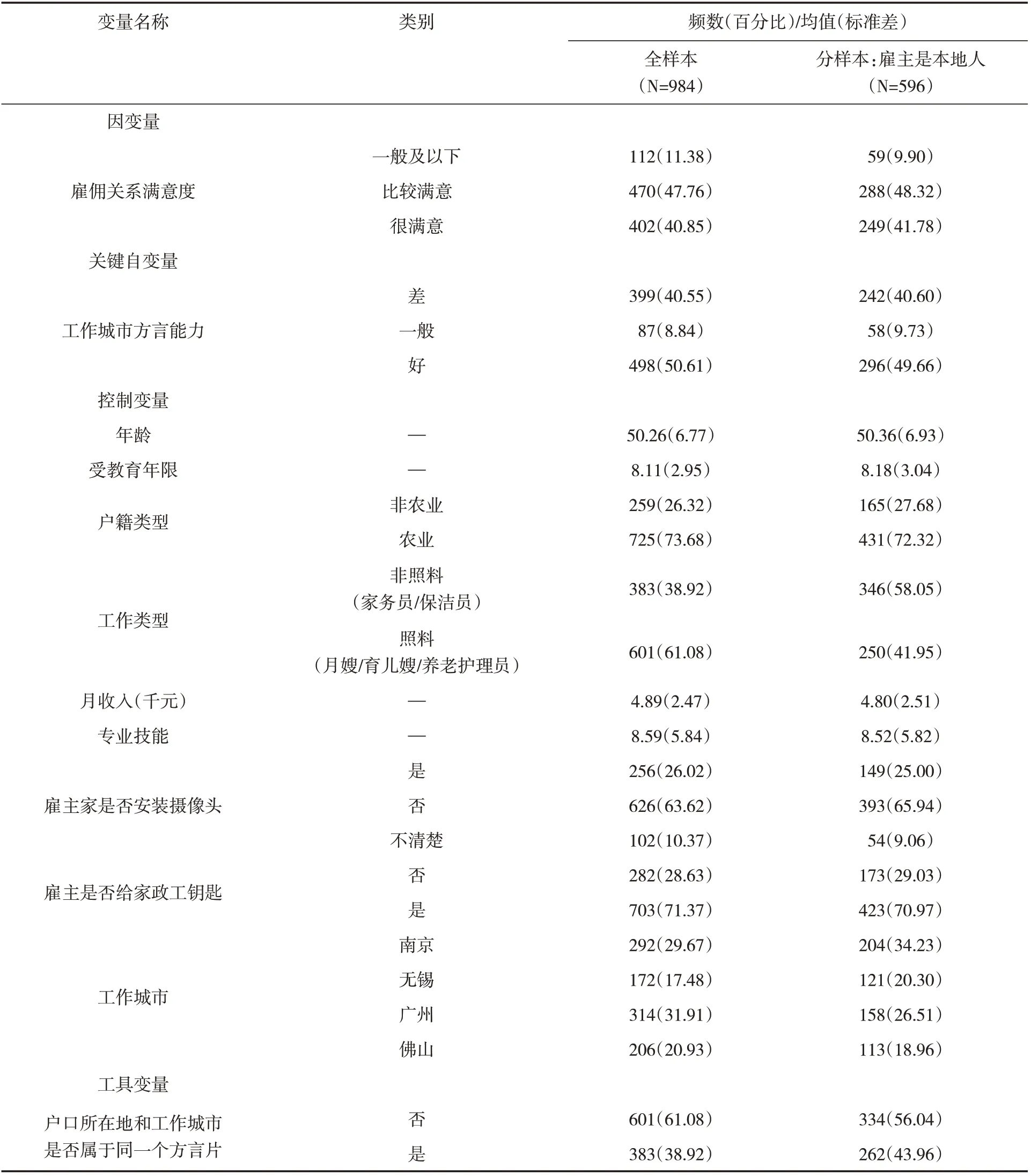

如表2所示,无论是全样本,还是家庭雇主为本地人的分样本,家政工对雇佣关系的满意度在一般及以下的占比均在十分之一左右,超过四成对雇佣关系很满意;工作城市方言能力处于一般及以下的约为半数。

表2 变量描述统计

家政工多来自农村,年龄普遍偏大,受教育程度较低。具体而言,全样本和分样本均显示,将近四分之三的家政工为农业户口,平均年龄超过50岁,平均受教育年限为8年,即初中文化;家政工平均会使用8种以上的智能工具;四分之一的家政工明确知道雇主家安装了摄像头,十分之一的人不清楚雇主家是否安装摄像头;近三成的家庭雇主不会将钥匙给家政工,就城市分布而言,广州、南京的占比均在三成左右,无锡最低不到两成。需要注意的是,在全样本中,六成的家政工从事照料型工作。而在雇主是本地人的分样本中,从事照料型工作的家政工仅占五分之二。

在全样本中,将近四成的家政工户口所在地与工作城市属于同一个方言片。在分样本中,这一比例比前者高5个百分点。

(二)回归分析

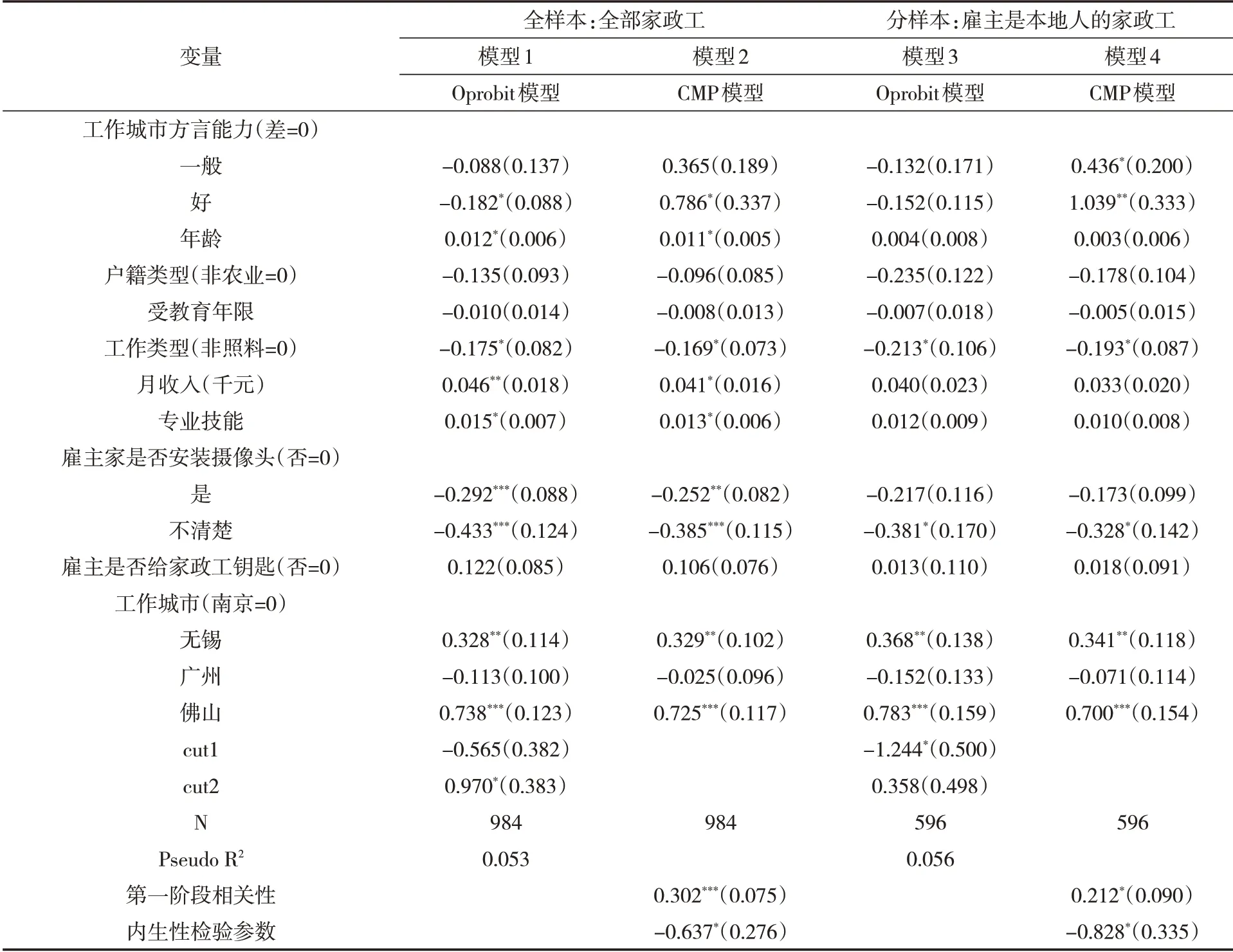

表3报告了家政工的工作城市方言能力对雇佣关系满意度的影响回归结果。模型1和模型2是全部家政工的回归结果,模型3和模型4是家庭雇主为本地人的家政工的回归结果;模型1和模型3为常规Oprobit模型,模型2和模型4为工具变量CMP模型。

表3 工作城市方言能力对雇佣关系满意度的影响回归结果

首先考察全样本中家政工的工作城市方言能力对雇佣关系满意度的影响。如表3 所示,模型1 是Oprobit模型,工作城市方言能力一般的回归系数是-0.088,工作城市方言能力好的回归系数是-0.182且在0.05水平上显著。模型2是工具变量CMP模型。由于使用工具变量需要满足一定条件,在分析CMP估计结果之前,需要先报告关键统计量以保证工具变量分析结果的可靠性。模型2的底部呈现了工具变量与关键自变量的相关性以及关键自变量和因变量的内生性检验结果。结果显示,第一阶段相关性系数在0.001水平上显著,说明工具变量与关键自变量显著相关;内生性检验参数在0.05水平上显著,即拒绝“不具有内生性”的零假设,说明工作城市方言能力的确是内生的。这两个统计量表明,CMP模型估计结果比Oprobit 模型更可靠。因此,有必要放弃常规模型,采信工具变量模型估计结果。在CMP 模型(模型2)中,工作城市方言能力一般的回归系数是0.365,工作城市方言能力好的回归系数是0.786且在0.05水平上显著。具体而言,与工作城市方言差的家政工相比,工作城市方言一般的家政工对雇佣关系满意的几率比前者高44.05%(e0.365-1),工作城市方言好的家政工对雇佣关系满意的几率则是工作城市方言差的家政工的2.19倍(e0.786)。也就是说,工作城市方言越好的家政工对雇佣关系越满意。假设1得到数据支持。

下面考察分样本(雇主是本地人的家政工)中工作城市方言能力对雇佣关系满意度的影响。如模型3所示,工作城市方言能力一般的回归系数为-0.132,工作城市方言能力好的回归系数是-0.152,二者均不显著。模型4是工具变量CMP模型。在分析CMP模型估计结果之前,需要先了解第一阶段相关性和内生性检验参数两个关键统计量。表3底部报告了2个统计量。结果显示,第一阶段相关性和内生性检验参数均在0.05水平上显著。这表明,有必要放弃常规模型,使用工具变量进行无偏估计。现在重点介绍CMP模型估计结果。在CMP模型(模型4)中,工作城市方言能力一般的回归系数为0.436,工作城市方言能力好的回归系数为1.039,且均在0.05水平上显著。具体而言,在雇主是本地人的家政工群体中,相比工作城市方言差的家政工,工作城市方言一般的家政工对雇佣关系满意的几率高54.65%(e0.436-1),工作城市方言好的家政工对雇佣关系满意的几率是工作城市方言差的家政工的2.83倍(e1.039)。换言之,对雇主是本地人的家政工而言,他们的工作城市方言越好,对雇佣关系满意度越高。假设2得到数据支持。

不难发现,无论是全样本还是分样本,在工具变量模型和常规模型中,工作城市方言能力的系数在显著性、作用方向、作用大小等方面均存在明显差异。本文认为,主要是以下原因造成的:(1)工作城市方言能力与雇佣关系满意度之间的确存在显著的内生性问题,这一问题会导致常规模型估计存在偏误。这些差异恰恰表明使用工具变量来估计工作城市方言能力对雇佣关系满意度影响的必要性,常规分析会较多地受到内生性问题的影响,造成结果存在偏误。工具变量的使用不仅矫正了系数偏差,还矫正了系数的方向与显著性。①穆峥、谢宇:《生育对父母主观幸福感的影响》,《社会学研究》2014年第6期。(2)工作城市方言能力的提高的确可以增强家政工对雇佣关系的满意度,但二者之间存在非常微妙的“抑制性双向因果”。工作城市方言能力工具变量模型和常规模型的估计量符号相反的原因在于,工作城市方言能力与雇佣关系满意度之间的双向因果关系可能并非指向同一方向。也就是说,工作城市方言能力固然可以改善对雇佣关系满意度,但当对雇佣关系满意度提高到或维持在一定水平后,因种种原因,如工作城市方言使用频率降低,会导致其工作城市方言能力相对退步。实际上,这样的“抑制性双向因果”并不罕见,如警力投入与犯罪率②Levitt S.D.,Using Electoral Cycles in Police Hiring to Estimate the Effect of Police on Crime:A Reply,American Economic Review,vol.92,no.4(2002),pp.1244-1250.陈硕:《转型期中国的犯罪治理政策:堵还是疏?》,《经济学》2012年第2期。、互联网使用行为与非制度化政治参与③陈云松:《互联网使用是否扩大非制度化政治参与——基于CGSS2006的工具变量分析》,《社会》2013年第5期。等。

控制变量。无论是在全样本还是分样本中,在控制其他变量的情况下,工作类型、雇主家是否安装摄像头以及工作城市均对家政工的雇佣关系满意度具有显著影响。具体而言,与非照料工作相比,从事照料工作的家政工对雇佣关系满意度显著更低;与南京相比,在无锡和佛山工作的家政工对雇佣关系满意度更高;相比明确知道雇主家没有安装摄像头的家政工,明确知道雇主家安装了摄像头的家政工对雇佣关系满意度较低,而不清楚雇主家是否安装摄像头的家政工对雇佣关系满意度最低,显著低于第一类群体。这个现象值得思考与关注。本文认为,家政工不清楚雇主家是否安装摄像头的原因大致有三:(1)家政工没注意观察雇主家是否有摄像头;(2)在雇主家肉眼可见的地方没有看到摄像头;(3)雇主没有告知家政工家中是否安装摄像头。一般来说,家政工需要观察和了解雇主家的基本情况才可以更好地工作,因此第一种情况发生的概率相对较低。也就是说,后两个应该是主要因素。而这恰恰在一定程度上表明,雇主对家政工的信任和尊重不够,容易让家政工感到不满。其实,摄像头的主要功能之一是威慑作用,即雇主希望通过安装摄像头等方式发现并减少不良行为。既然如此,雇主可以直接告知家政工摄像头的存在,以减少甚至杜绝虐待、偷窃等行为的发生。如果家政工不知道雇主家是否安装摄像头,而雇主却或多或少地透露自己知晓家政工的行为表现,这非常容易引起家政工的不满,进而影响其对雇佣关系满意度。此外,相比雇主不给钥匙的家政工,雇主给钥匙的家政工对雇佣关系的满意度更高,但影响并不显著。造成这种结果的原因可能是:如果雇主不把钥匙给家政工,那家政工上门服务时雇主或家庭成员必须在家,否则就很难接受服务。也就是说,雇主不给家政工钥匙受影响更多的是雇主而非家政工。因此,雇主把钥匙给家政工虽然可以在一定程度上反映对家政工的信任,在一定程度上改善其对雇佣关系的满意度,但影响有限。

五、结论与讨论

本文利用2019年家政工人专项调查数据,使用“户口所在地与工作城市是否属于同一个方言片”作为工具变量,探析工作城市方言能力对雇佣关系满意度的影响。结果表明:工作城市方言越好的家政工对雇佣关系的满意度越高,这一促进作用在家庭雇主是本地人的家政工身上更显著;常规模型低估了工作城市方言能力对雇佣关系满意度的影响。此外,工作类型、雇主家是否安装摄像头与工作城市也是影响家政工对雇佣关系满意度的重要因素。

研究表明,工作城市方言能力有助于提高家政工对雇佣关系的满意度。那么,为什么方言能力在家政服务行业的雇佣关系中发挥着如此重要的作用呢?主要基于以下原因:

第一,工作城市方言能力是一种人力资本。具体而言,工作城市方言能力具有人力资本属性,对个体在劳动力市场获取成功具有重要作用。家政工工作城市方言越好,在劳动力市场或与雇主的互动中越容易占据主动。此外,在我国,方言对大多数人而言是母语。与后天学习的语言相比,人们对母语掌握得更好。①Pendakur K.,Pendakur R.,Language as both human capital and ethnicity,International Migration Review,no.1 (2002),pp.147-177.如果在人际交流中使用母语,会更加准确、顺畅地表达自己的想法;如果交流双方使用相同的母语,那么对彼此观点的理解也会更加准确。同理,如果家政工与家庭雇主有着共同的母语,可以在工作过程中使用母语交流,家政工对工作内容和家庭雇主的要求理解会更加到位,减少很多因语言、理解导致的问题和矛盾,双方的沟通效率和家政工的服务效率会更高,有助于降低服务过程中的交易费用。

第二,工作城市方言能力是一种社会资本。作为重要的地域标识,方言具有非常重要的社会价值。使用同一种方言的人会由于相互间感受到的相似性而使彼此感觉更加亲切,从而拉近距离,有利于打破身份识别障碍,增强陌生人之间的认同感和信任感。②Buzasi K.,Language,Commuication Potential and Generalized Trust in Sub-Saharan Africa:Evidence Based on The Afrobarometer Survey,Social Science Research,no.1(2015),pp.141-155.Chen Z.,Lu M.,Xu L.,Returns to dialect Identity exposure through language in the Chinese labor market,China Economic Review,no.30(2014),pp.27-43.黄玖立、刘畅:《方言与社会信任》,《财经研究》2017年第7期。对于相对陌生甚至完全陌生的家庭雇主与家政工而言,如果使用同一种方言或文化背景相似,无疑会增加彼此之间的亲切感与信任感,这为工作的顺利开展和良好雇佣关系的建立奠定了坚实的基础。

第三,工作城市方言能力是一种文化资本。从理论上讲,语言是某一特定群体文化的外在表征,反映了个体的族群归属,并影响着这一群体内部成员间的社会互动行为,能够使具有相似属性的个体在人际交往过程中获得最大程度的相互理解和认同。③金江、王一丁、郑西挺:《语言技能对就业的影响:一个文献综述》,《华南理工大学学报(社会科学版)》2015年第6期;金江、尹菲菲、张莉:《方言能力与流动人口的借贷机会——基于CLDS的经验研究》,《南方经济》2017年第9期。就家政服务行业而言,如果家庭雇主和家政工使用同一种方言,文化背景的相似性会促使双方在社会认知与社会行为方面具有较高的一致性。同时,双方对任务内容和工作标准认同度较高,有助于契约的履行和雇佣关系的维持。因此,作为文化载体和极具文化意义的方言能力,便可以成为应对家政工与家庭雇主之间不完全契约的一种方法或手段。工作城市方言能力是人们在长期社会生活中逐渐掌握且必须掌握的,是通过个体表现出来的已经内化并具有具体形式的文化资本。与其他形式的资本一样,这一文化资本支持着行动者在权力关系构成的社会空间中占据一定位置,进而提升社会地位。家政工即可以依靠方言能力,在文化资本分布中的所在位置获得超常价值和可见利益。

综上,工作城市方言能力对家政工雇佣关系满意度具有非常重要的影响。然而,目前关于家政服务业雇佣关系的研究还不够深入,特别是忽视了方言能力这一重要变量。在现有的家政培训中,主要是专业技能培训甚至很多是简单的上岗培训,对文化知识的重视程度不够。在今后的家政培训中,应根据实际情况和现实需要适当加入方言训练。