平台企业“生态互通”的社会福利分配效应研究*

2023-01-17钱贵明

钱贵明 胡 蕾,2

(1.南京大学经济学院,南京 210008;2.中共安徽省委党校(安徽行政学院),合肥 230022)

一、引言

20世纪末人类迈入了第三次工业革命下的数字信息社会,互联网与数字信息技术驱动了全新的数字经济形态。通过互联网,不同区位、不同时空的网络用户能够共享数据资源,实现信息快速传输,从而打破时空限制,实现资源配置过程线上与线下协同。然而,随着移动互联网技术应用场景的不断深化,网络的发展开始背离其开放、实时、交互的本质,各种阻碍信息有序流通的藩篱层出不穷。如以互联网技术为基础的互联网平台企业之间的相互封禁,互联网平台企业与用户之间的“二选一”等现象屡禁不止,这不仅严重扰乱了有序竞争的社会主义市场经济,更在用户层面、企业层面、社会层面造成了诸多福利损失(谢富胜等,2019)。为此,我国工信部于2021年7月开展了为期半年的互联网专项整治行动,聚焦扰乱市场秩序、侵害用户权益、威胁数据安全等重大互联网问题。在扰乱市场秩序方面,重点治理不同互联网企业之间的恶意屏蔽行为,督促企业加强整改,以实现用户、数据等数字要素的有序流通(张靖超,2021)。此举在学界与业界引起强烈反响,认为这意味着国内互联网企业将迎来首次破冰,腾讯、阿里、百度等平台企业将进入“生态互通”的大时代(杨东和高清纯,2022)。

互联网平台企业最显著的特征在于基于平台生态系统方式参与商业竞争并嵌入社会,平台生态系统是继商业生态圈理论的延伸与突破。实质上,生态一词多见于生物科学,引申到数字经济体系内,“生态互通”需要既蕴含原本生物科学的内涵,也应具有数字经济的诸多特性,所以“生态互通”一般被定义为不同互联网平台企业通过开放多样化要素接口,先后实现数据的互联互通、流量的互联互通、技术的互联互通乃至全生态系统的互通,最终拓宽企业的商业边界,将“封锁清单”转化为“机会清单”的正外部性商业行为。从此定义可以看出,通过生态互通,互联网平台生态系统内众多参与者均能获得不同程度的正面收益。具体来说,在用户层面,生态互通能够降低用户在不同平台之间迁移的学习成本和转换成本,确保每个用户能够自由便捷地获取信息和服务;在平台企业层面,生态互通能够拓宽企业的双边用户群体,为已经增长放缓的用户群体带来新的增长点,推动互联网经济的下一波繁荣;在社会层面,生态互通能够规范市场经济的竞争秩序,减少不正当竞争和垄断行为,推动互联网平台成为国家信息基础设施。互联网平台企业的“生态互通”,既满足平台企业的需求,也顺应用户民意的提升,同时也能提升公共福利水平,是互联网行业实现高质量发展的必然选择。

鉴于平台企业生态互通能惠及平台生态系统内的多方参与者,具有较强的正外部性,能够为数字经济的发展注入新的动能,本文立足生态互通所带来的平台企业和双边用户行为及属性的转变,基于产业组织理论中的经典霍特林模型,构建两阶段平台博弈模型,探究生态互通对商家、消费者及平台收益的影响,并使用工具软件对相关结果进行数值模拟,在此基础上从政府、企业、用户等层面提出促进生态互通模式构建的建议,以促进我国互联网平台企业的进一步转型和发展。

本文的创新点主要包括以下几个方面:第一,关于互联网平台企业生态互通的议题,目前商业界提及得较多,学术界几乎未曾涉及,本文对这一议题进行系统性研究,有助于推进学术界在这方面的相关研究;第二,对生态互通这一复杂的商业理论概念进行简要的概括与凝练,用双边用户归属的变化表征其经济学影响,将商业行为内嵌到经济理论中,增加了这一研究的现实意义;第三,研究结论明确了生态互通对社会福利带来的正面影响,为行政部门在大型平台生态系统间推动“生态互通”的运行提供有力证据。

二、文献综述

(一)平台企业商业行为

生态互通实质上是平台企业的一种新型商业行为,值得强调的是,与之前具有强烈负外部性商业行为不同,此种商业行为的革新具有较强的正外部性,能够促进围绕平台企业所构建的商业系统参与者福利的增加。在互联网平台生态系统形成后,平台生态系统涉足了诸多行业,拥有了大量的用户群体,此时,基于资本的逐利本质,其商业行为不可避免地产生了诸多负外部性。其中,互联网平台经济领域常见的一些负外部性商业行为包括“杀熟”“二选一”“屏蔽链接”等,目前国内外相关研究主要在于探究这些行为产生的福利损失。在平台企业“杀熟”方面,由于缺乏具体的定价数据,许多研究主要基于数据模拟及实验。如赵传羽和丁预立(2022)基于对平台不同用户所实施的经济学实验研究发现,当平台企业可以明确区分老用户与新用户时,平台企业就有动力进行“杀熟”。在平台企业“二选一”方面,相关的研究较为丰富,余晖和钱贵明(2020)聚焦平台企业内部较典型的电商平台发现强制性“二选一”对单归属消费者、多归属消费者、多归属商家均会造成效用损失,对单归属商家的收益没有影响。但是在市场均衡时,“二选一”反而会降低平台收益,而在市场非均衡时,会大大提高平台收益。王岭和廖文军(2021)对京东和天猫之间的“二选一”进行了案例分析,发现大型互联网平台的“二选一”显著降低了社会总福利水平。对于正常互联网链接的屏蔽,目前国内的研究主要限于对该行为是否违法的界定(叶明和张洁,2020)以及是否需要对其进行反垄断规制的讨论(刘自钦,2022),总体上缺乏实证性研究。

(二)负外部性商业行为的监管

鉴于上述商业行为对消费者、商家、社会等层面造成了一定的福利损失,且平台企业本身又承担了一定的社会治理责任和社会公共物品的角色(阳镇等,2021),众多学者对平台监管进行了诸多研究与呼吁。目前学界在这方面的研究主要集中在以下几个方面:第一,平台监管的困境。一方面表现在平台经济中,相关市场界定、滥用市场支配地位等存在技术障碍,如传统的以单一市场份额为指标的界定方法,不适合线上的双边市场经济(余晖和钱贵明,2021)。另一方面表现在对平台经济的监管存在逻辑上的困境,如监管场域的层次难以有效融合、监管对象的识别充满复杂性、监管力度难以准确把握(肖红军等,2022)。由此导致对平台商业行为的监管缺乏一劳永逸的对策。第二,平台监管的范式。一些学者从监管内容、框架、原则、视角、策略乃至平台战略等方面提出了一系列科学构想,以推动平台企业的社会化转型。在监管内容方面,需更加注重平台所运用的底层算法技术(肖红军和商慧辰,2022)。平台企业之所以能够通过具有负外部性的商业行为进行竞争,是因为平台通过算法和大数据等数字技术,掌控了流量的所有权与分配权,从而能够对各方参与者的商业行为进行控制。所以,对平台涉及的技术,包括算法、大数据、人工智能等内容进行监管十分紧迫且必要(季冬梅,2022)。在此基础上,对其引发的次生性问题,如平台企业的垄断、价格歧视、平台企业责任等内容需要进行更进一步的监管。在平台监管框架方面,由于现有的监管模式与平台成长存在逻辑上的悖论,所以构架一个包括结合平台类型、平台生命周期、平台网络效应外部性等多重因素而构建的三位一体的平台监管框架——“金字塔模型”,才能够更好地削弱平台企业的负外部性影响(钱贵明等,2022)。在监管原则方面,包容审慎的监管理念带来难以合理分配监管权重的问题,基于这个特点,孙晋(2021)呼吁监管原则应由消极的包容审慎向积极的包容审慎转变,以应对平台企业的垄断行为。在监管视角方面,由于平台兼具市场监管主体和监管对象的双重身份,通过“制度+技术”的双重监管可进一步强化监管效果(林镇阳等,2022)。在监管策略方面,应弱化市场结构分析,强调行为后果;应予以差异化监管,加强协同监管等(曲创和王夕琛,2021)。第三,平台生态圈战略。与外部监管视角不同的是,也有学者认为,从平台企业内部视角出发,通过平台生态圈的自我运行亦能实现多主体协同发展的局面。如谢佩洪等学者从平台企业所形成的生态圈视角出发,提出平台企业应搭建出供多边市场成员互动的生态系统,并通过激发网络效应,形成一个可持续的互利共赢的生态圈(谢佩洪等,2017)。在此基础上,系统性解决一些商业行为的负面影响。

可以看出,目前学界对平台企业生态系统商业行为的研究主要遵从从行为到监管的内容主线。对于平台企业所产生的危害,应对思路较为单一,即完全从监管的视角出发,希望通过逻辑缜密的监管内容、框架、原则、视角、策略对平台进行严格的管控,从而彻底规避平台企业的不正当竞争行为。由此衍生出来的一个问题是,这种措施需要一个强有力的管控体系,而这种管控体系又会对充满动态性与创新性思维的平台企业发展起到抑制作用。基于此,从平台生态系统自身出发,通过平台企业商业行为的自我更新与自我调整,进而规避与降低平台生态的负外部性,促进平台经济从粗放型增长模式转向精细化与可持续增长模式,实现数字经济的高质量发展,已成为共识(殷继国和唐渊明,2022)。本文基于不同平台生态系统进行“生态互通”这一基本商业行为,重点探究“生态互通”以后平台生态系统参与者行为的转变以及最终在用户、平台、社会层面引致的积极影响,探究平台企业生态互通的社会福利效应与社会价值,并针对平台经济生态互通转型的困境,提出促进生态互通更行之有效的建议,以弥补现有研究的缺失。

三、生态互通视角下的福利分配效应

生态互通形成及运行的基础源于互联网平台生态系统,“生态系统”的概念源于生物学上存在于自然界的各种生态组织,指的是在一定的空间范围内,环境与生物之间相互制约,并内处于稳定的平衡状态而形成的相对封闭的统一整体(马世骏,1984)。这个概念被经济学家引申到平台经济领域后,互联网平台生态系统就指的是平台利益相关者和相关环境要素、政策要素在众多业务领域内相互作用、相互制约、相互影响而形成的一个闭合的平台商业圈(Tiwana,2014)。而平台生态系统的形成,则是源于商业生态系统在互联网经济时代的数字化转换(Senyo et al.,2019),其理论基础来自詹姆斯·摩尔(James F.Moore)的商业生态系统(Elgar,2007)。在互联网经济时代,平台生态系统的构建者平台企业基于原始的业务领域,不断进行横向合并、纵向扩张,最终实现业务的扩张、市场份额的提升,并囊括了一批资源互补、技术互补、管理互补的合作商与供应商,从而形成一个庞大的经济联合体(龚丽敏和江诗松,2016)。所以,生态互通的本质是在行政部门的助推下,超级平台企业进行的一次自我商业行为的革新,即通过生态互通,构成平台生态系统的可变要素能够在不同主体间自由流动。为此,本文基于该视角,对生态互通在系统内不同参与者之间引起的收益变化进行建模分析,以辨别其对社会总福利的真正影响。

(一)模型构建

1.基本效用函数构建

在生态互通实现之前,平台企业之间为了封锁流量和用户,或者为了强化垄断地位,经常使用屏蔽、限流、断链等涉嫌不正当竞争的商业手段(王港君,2022),在这种情况下,用户难以跨平台访问需要的第三方信息和服务,由此带来的平台间割裂现象广泛存在于各种业务场景,如微信用户可以通过微信账号接入京东商场进行产品的购买和消费,但是却不能接入淘宝和天猫商城。这种彼此之间的相互屏蔽,为消费端的用户带来了天然的屏障。然而,这种屏障却未能完全阻止供给端用户的相互畅通,一方面,2018年8月31日公布的《中华人民共和国电子商务法》第35条明确规定:电子商务平台经营者不得利用服务协议、交易规则以及技术手段,对平台内的交易、交易价格和其他经营者的交易等进行不合理限制或附加不合理条件。这条规定为供给端用户跨平台经营提供了制度保障;另一方面,供给端用户迫于资本逐利的本能,也有足够的动机和能力去跨平台经营,以扩大市场规模(范晓明等,2021)。所以在这种情况下,不同类型平台间的生态屏蔽使得消费端用户出现了隔离,但是对于供给端的用户却没有产生较大影响。在生态互通之后,平台企业之间实现了链接打开、流量打开、用户打开,拓展了彼此之间的商业边界,原本的“屏蔽清单”转化为了“机会清单”。用户创造的信息和数据能够更高效地流动,在互联网经济中,不同平台也不再是一座孤岛,而是成为彼此链接的群岛,用户体验因此大大提升。在这种情况下,不同平台企业间的双边用户均可以跨平台自由流动,不再局限于特定的平台内。

基于上述分析,结合经典霍特林模型(Hotelling,1990),假设在一个单位长度为1的线性市场,两个类型不同的平台企业分别位于线性城市两端,双边用户均匀分布在这个市场上。由于两个企业存在空间上的差异,导致不同位置消费者选择企业时需要支付一定的运输成本,而在线上交易过程中,这个成本可以引申为用户对平台的偏好程度,假设作用于商家和消费者的运输成本(偏好)系数分别为β和γ,当距离为l时,对应支付的成本分别为1β和1γ。

消费者在使用平台企业上消费时,其收益主要由以下几个部分组成:(1)消费者在平台上成功消费一次时所获得的固定效应uc,这个效用仅取决于商品和服务的本身,和其他因素没有关系,所以在不同平台之间进行消费时,这一部分的效用不会发生改变。当消费者在平台上消费次数为tc时,获得的总效用即为tcuc。(2)围绕平台企业所形成的双边市场为消费者带来了交叉网络外部性的正效用,即在双边市场中,一侧的用户数量增加,可以吸引另一侧用户的参与,其本质在于增加消费选择,降低消费时滞。设定商家为消费者提供的交叉网络外部性强度系数为αc,当商家规模为m时,消费者由此得到的效用为αcm。(3)平台在每次交易过程中,需要向消费者收取一定的交易提成,此处假设交易提成为固定值dc, 当消费者在平台上消费次数为tc时,获得的总效用即为-tcdc。所以,消费者的基本效用函数为Uc=uctc+αcm-tcdc。

商家在平台上经营时,其收益主要由以下几个部分组成:(1)商家在一次消费中所获得的固定效用um,这个效用仅取决于消费者是否成功消费,与其他参数没有关系,是一个固定值。当商家为消费者提供服务的次数为tm时,获得的总效用为umtm。(2)围绕平台企业所形成的双边市场,为商家带来了交叉网络外部性的正效用,即在双边市场中,当消费者数量增多时,会吸引更多商家入驻,其本质是通过扩大市场规模,吸引商家入驻。设定消费者为商家提供的交叉网络外部性强度系数为αm,当消费者规模为c时,商家由此得到的效用为αmc。(3)平台在每次交易过程中,需要向商家收取一定的交易提成费用,假设在每一次交易过程中的费用为dm,当商家在平台上提供服务的次数为tm时,获得的总效用即为-tmdm。所以,商家的基本效用函数为Um=umtm+αmc-tmdm。

平台企业的收益主要包括以下两个部分:(1)平台上增加单个消费者和商家时,平台需要付出额外的固定成本fc和fm,当平台上的消费者和商家规模分别为c和m时,平台所获得的收益为-cfc-mfm。(2)假设平台为用户提供一次服务所支出的成本为vc和vm,由于交易的次数分别为tc和tm,在交易过程中分别向消费者和商家收取的费用为dc和dm,所以平台在一个消费者和商家身上所获得的收益为(dc-vc)tc+(dm-vm)tm,当消费者和商家的规模分别为c和m时,平台企业从全体用户处所获得的收益为(dc-vc)ctc+(dm-vm)mtm。所以,平台企业的基本效用函数Up=(dc-vc)ctc+(dm-vm)mtm-cfc-mfm。相关变量名称及经济学含义见表1。

表1 基本模型的变量名称和经济学含义

2.平台企业常规经营模式收益分析

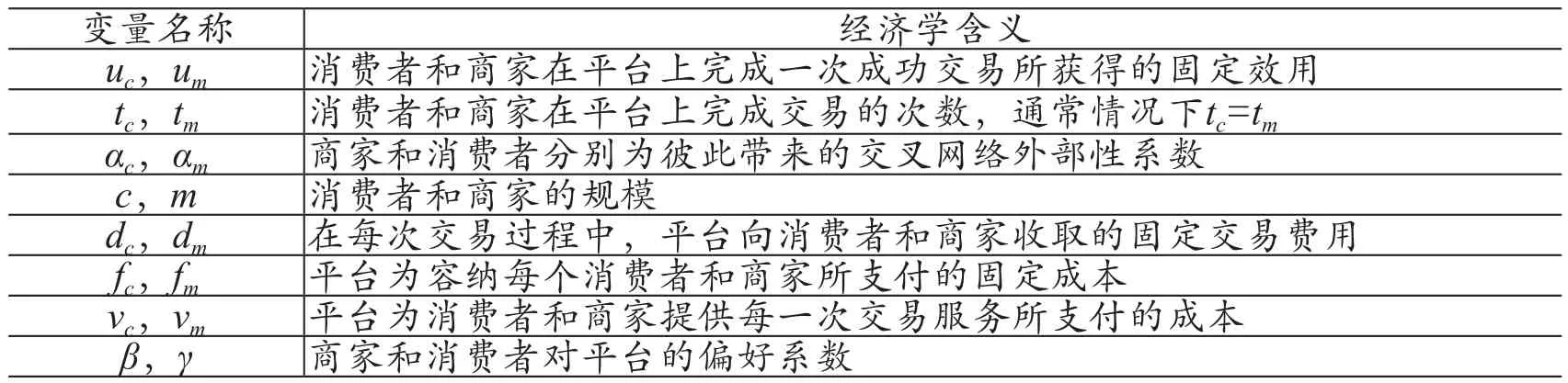

据上述分析可知,平台企业没有进行生态互通时,供给端的商家可自由选择平台,这导致部分商家单归属,部分商家多归属,而消费端的用户则由于数据封锁,且平台类型固定,可以认为是完全单归属类型,由此出现如图1所示的均衡状况。

图1 不同类型平台常规经营模式的用户分布图

(1)考虑商家情况

在均衡点lA处的商家在平台A上单归属的效用为:

在平台A和B上多归属时的效用为:

在均衡点lA处的商家单归属和多归属的效用相同,则公式1与公式2相等,此时,可得:

根据公式3可知,lA是一个小于1的常数。与αmCB成反比意思是当平台B的消费者数量增加时,其通过交叉网络外部性对商家产生的正外部性增强,从而反过来作用于平台A,使得平台A上单归属的商家数量减少。当B平台上消费者数量增加产生的交叉网络外部性足够大时,αmCB=β,在这种情况下,对商家的吸引力足够大,将使lA左移到0点,此时商家全部归属到平台B。

(2)考虑消费者情况

在均衡点lo处,消费者在平台A和平台B上消费所获得的效用相同,假设此处的消费者在平台A上消费,则效用为:

当消费者在平台B上消费时,则效用为:

由于公式4和公式5相同,可得:

根据公式6可知,当MA>MB时,,表示当平台A上的商家数量大于平台B上的商家数量时,平台A上的商家对消费者所产生的交叉网络外部性更强,此时将有超过一半的消费者在平台A上消费;同理,当MB>MA时,,表示当平台A上的商家数量小于平台B上的商家数量时,平台B上的商家对消费者所产生的交叉网络外部性更强,此时将有超过一半的消费者在平台B上消费;当MA=MB时,,平台A和平台B上单归属商家数量相同,多归属商家数量对消费者的分布没有造成影响,此时消费者完全平分在两个平台企业上。

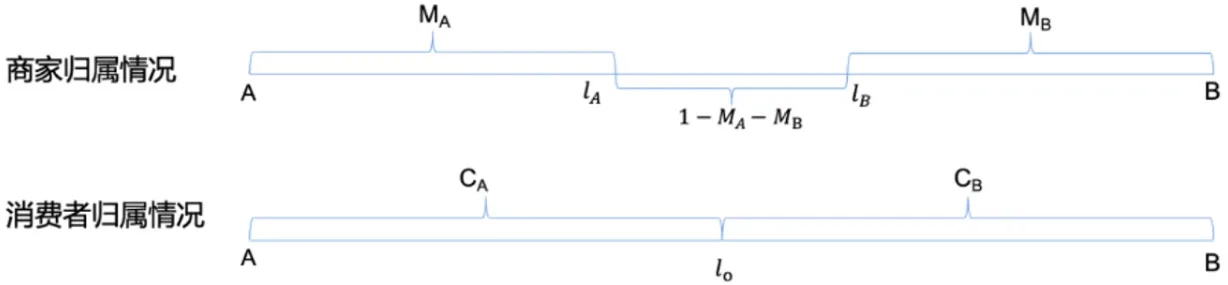

3.平台企业生态互通模式收益分析

平台企业进行生态互通后,围绕平台企业的双边用户均可以自由流动,供给端的商家可以自由选择平台,这导致一部分的商家单归属,一部分的商家多归属;消费端的用户可以自由选择平台,如腾讯和阿里巴巴实现完全生态互通以后,消费者可以通过微信支付淘宝订单,这导致一部分的消费者单归属,一部分的消费者多归属,由此就出现了如图2所示的均衡状况。

图2 不同类型平台“生态互通”后的用户分布图

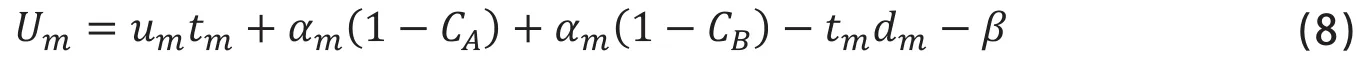

(1)考虑商家情况

在均衡点lA处的商家在平台A上单归属的效用为:

在平台A和B上多归属时的效用为:

在均衡点lA处的商家单归属和多归属的效用相同,则公式7与公式8相等,此时,可得:

根据公式9可知,lA是一个小于1的常数。与αm(1-CB)成反比意思是当平台B的单归属消费者和多归属消费者数量之和增加时,其通过交叉网络外部性对商家产生的正外部性增强,从而反过来作用于平台A,使得平台A上单归属的商家数量减少。当B平台上消费者数量增加产生的交叉网络外部性足够大时,αm(1-CA)=β,在这种情况下,对商家的吸引力足够大,将使lA左移到0点,此时商家全部归属到平台B。

(2)考虑消费者情况

在均衡点lo处,消费者在平台A和平台B上消费所获得的效用相同,假设此处的消费者在平台A上消费,则效用为:

当消费者在平台B上消费时,则效用为:

由于公式10和公式11相同,可得:

根据公式12可知,lA是一个小于1的常数。与αc(1-MA)成反比意思是当平台A的单归属商家和多归属商家数量之和增加时,其通过交叉网络外部性对消费者产生的正外部性增强,从而反过来作用于平台B,使得平台B上单归属的商家数量减少。当A平台上商家数量增加产生的交叉网络外部性足够大时,αc(1-MA)=γ,在这种情况下,对消费者的吸引力足够大,将使lA左移到0点,此时消费者全部归属到平台B。

(二)社会福利分析

本文主要考虑平台系统内双边用户和平台企业,所以该部分的社会福利分析主要针对上述三个成员单位展开。首先,为了方便后续的计算和数值模拟,将平台企业的双边用户规模和平台之间的物理距离正则化为1个标准单位;其次,平台企业所提供的任何服务都是基于配对的商家和消费者,在这种情况下,双边用户在平台上完成的交易次数相等,即tc=tm;最后,本文考虑的是一个双寡头垄断的平台企业市场,在竞争均衡时,不同平台对不同类型的用户收取的固定交易费用相同,否则,用户将会逐渐流动到收取费用较低的平台,随着时间的推移,最终造成单一平台企业完全垄断市场的现象。基于这些假设,展开社会福利分析。

1.商家福利分析

在正常经营模式下,平台企业封锁各自的流量与用户,不进行生态互通,但是商家为了获得更广阔的市场,倾向于在两个平台上同时经营,而消费者为了避免遭受跨平台的成本,倾向于固定在单一的平台上,由于整个市场是对称的,此处先后选择不同均衡点为研究对象,探究其效用函数的变化。考察正常经营模式下单归属商家的效用函数,由于市场是对称的,将效用函数公式(4)关于均衡点lA求导可得:

根据公式13可知,单归属商家的效用与与所关联的平台间距离成反比,由于在线上经济中,并不存在实际意义上的距离,距离成本系数被众多研究人员引申为用户对平台企业的偏好程度。所以,在这种情况下,商家为了最大化自己的福利,应该选择适合自己的平台为消费者开发出更好的商品与服务,避免一味的盲目扩张,从而实现降本增效的目的。而在生态互通模式下,平台企业通过相互开放数据接口,实现了数据与流量的互通,但是,这种情况对商家却影响甚微,因为无论在什么情况下,商家都企图通过扩张市场实现销售额的增长。所以此时的商家效用函数关于均衡点lA求导与公式13相同,不再赘述。

分析商家具体收益的变化,即用生态互通条件下的商家收益函数减去非生态互通条件下商家的收益函数,即公式7减去公式1可得:αm(1-CB-CA),这一部分刚好是多归属消费者为单一商家提供的交叉网络外部性效用。也就是说,当商家的规模为m时,生态互通所带来的商家福利增加的总和为mαm(1-CB-CA)。这是因为尽管在生态互通模式下,商家的归属状况并没有发生改变,但是由于一部分消费者的归属出现了变化,由单归属转变为多归属,于是就反过来增加了商家的收益,这也是生态互通为商家带来收益的根源所在。

2.消费者福利分析

生态互通为消费者带来的最大影响是,在常规经营模式下,平台企业封锁了各自的流量与用户,消费者不能自由流动,如微信和QQ用户可以在腾讯系的平台内自由流动,而没有办法流动到阿里巴巴系统下的平台,除非在不同的平台均注册新的账号;而生态互通则使得上述的用户流动不再堵塞,即在正常经营模式下,消费者完全单归属于特定的平台,而到了生态互通模式下,消费者可以实现完全的自由流动,从而出现一部分单归属,一部分多归属。考察正常经营模式下单归属消费者的效用函数,由于市场是对称的,将效用函数公式1关于均衡点lo求导可得:

根据公式14可知,单归属消费者的效用与所关联的平台间的距离成反比,当把距离系数理解为偏好时,可以认为消费者对平台的偏好影响了自我选择,进而决定了自我效用。如在电商平台中,一般来说女性消费者更偏好淘宝,而男性消费者则更偏好京东商城。所以,在这种情况下,消费者为了最大化自己的福利,应该谨慎选择入驻的平台,综合考虑平台企业的特性以及商家所提供的产品和服务的类别,避免在多平台上反复转移,增加学习成本。而在生态互通模式下,平台企业通过相互开放数据接口,促进不同用户在多平台间流动,使完全单归属的用户衍生出一部分多归属用户。但是,消费者的效用函数关于均衡点的导函数的值依旧没有变化,同上也不再赘述。

消费者具体收益的变化,即用生态互通条件下的消费者收益函数减去非生态互通条件下的消费者收益函数,即公式10减去公式4可得:γ(lo-lA),从图1可以看出,这一部分的效用大于0,因为假设这是一个相对对称的市场,如果完全不对称,随着时间的发展,终将由双寡头垄断发展为单一企业完全垄断的市场结构,也就是说,生态互通为消费者带来了正的效用。由于在生态互通后,商家的归属并没有出现变化,所以这部分的正效用并不是商家数量增多所带来的交叉网络外部性的增长,而是作用于消费者的运输成本的系数与平台企业单归属消费者数量变化后的乘积。当消费者的规模为c时,生态互通所带来的消费者福利的增加总和为cγ(lo-lA)。

3.平台福利分析

平台收益主要由双边用户的规模、在交易过程中收取的费用、为承接每个用户而付出的平台建设成本、交易次数、为了完成每次交易而付出的成本等。假设平台企业是否进行生态互通只影响用户的归属情况,并不对消费者交易次数产生影响,那么在交易过程中收取的费用、交易次数、为承接用户而付出的平台建设成本等指标不会发生变化。但是,生态互通而导致平台用户归属发生变化,等于扩充了平台企业各自的用户规模,而用户规模又与上述成本和收益等息息相关,这导致了平台企业的收益将发生改变。如果将平台A和B看成一个整体,其合计收益表示为U2p,在非生态互通的情形下,根据图1可以看出,消费者完全单归属,而商家则是多归属,所以尽管商家的规模标准化为1,但是由于多归属,导致两个平台上实际的商家规模变为2-MAMB,所以用2-MA-MB代替平台基本效用函数中的m即为两个平台的合计收益。所以,在非生态互通的情形下,

而在生态互通的前提下,消费者也变成了多归属,所以两个平台合计的消费者数量也变成了2-CA-CB,此时,用2-CA-CB代替平台基本效用函数中的c即为两个平台的合计收益。此时,在生态互通的背景下,

将公式16与公式15相减,得到(1-CA-CB)[tc(dc-vc)-fc],此即为生态互通后两个平台合计的效用变化量。其中,(1-CA-CB)为多归属消费者的数量,这个值一定是大于等于0。同理,tc(dc-vc)-fc为平台为所有消费者提供服务累计获得的收益减去平台为容纳每个消费者所支付的固定成本。根据实际情况可知,一方面dc≫vc,因为在每次交易过程中,平台向消费者收取的固定交易费用大于平台为消费者提供服务所支付的固定成本,这是平台运营的基本逻辑。另一方面,在平台运营初期,固定成本较高,此时进行生态互通,会导致tc(dc-vc)

(三)数值模拟

为了对理论模型有更直观的认识,本文在参考相关文献的基础上,对相关参数进行赋值,并利用MATLAB- R2021a进行数值模拟分析,分别考察不同参数对平台系统内的商家、消费者以及平台自身收益变化所带来的影响。

1.商家福利变化数值模拟

为了能够获得足够广阔的市场,商家会在不同平台上开设店铺以增加自己的客户来源渠道。所以,生态互通并没有改变商家的归属情况,在本模型中,商家会同时入住两个平台。但是,生态互通却使得一部分单一归属的用户变成了多归属用户,等于变相为商家增加了客户来源。根据上文的分析可知,由此带来的收益增量为mαm(1-CB-CA)。由于αm为消费者为商家所带来的交叉网络外部性系数,该系数为一个固定值,所以,可以令αm=1,不予考虑。m为商家的规模,1-CB-CA为生态互通所带来的多归属的消费者规模范围,设定其范围为(0~100%),通过分别考虑其对商家福利变化的影响而构建出了图3。从图3可以看出,生态互通后,商家福利的收益与其自身的规模以及多归属消费者规模呈正比,即商家的体量越大,多归属消费者越多,生态互通所带来的收益增长就越大。从图3还可以看出,商家体量对其自身收益增长的贡献比例是一个稳定不变的值,源于其对应的斜率不变;而多归属消费者对商家收益增长比例却越来越大,源于商家福利对多归属消费者的规模求导斜率一直在递增。随着生态互通的进行,消费者能够进行更多的选择,从而逐步带动了商家收益的递增,这是生态互通为平台上商家带来的最直接的益处。

图3 商家福利变化三维图

2.消费者福利变化数值模拟

在生态互通模式运行之前,消费者被不同的平台绑定在其业务范围内,无法进行有序的流动,或者需要付出较大的学习成本和迁移成本才能够享受不同平台上商家提供的服务。而生态互通,为技术、管理、数据等要素扫清了流通的障碍,使得不同平台实现了互通有无,大大降低了消费者的流动成本,这将会促使一部分单归属的消费者转换为多归属的消费者,而另一部分消费者由于需求单一,或忠诚度较高等原因,并不会进行转换。所以,一部分消费者转换为多归属后,个人福利实现了增长。当消费者的规模为c时,生态互通所带来的消费者福利的增加总和为cγ(lo-lA)。由于γ为消费者对平台的偏好系数,一般而言,消费者对平台的偏好在一个固定的时间不会发生改变,所以该系数可认为是一个定值,令γ=1,以在模拟过程中不考虑其产生的影响。

当所构建的模型是一个均衡且稳定的市场时,lo-lA即为生态互通后所带来的一个平台企业单归属消费者的减少量,设定其范围为(0~100%),通过分别考虑其对消费者福利变化的影响而构建出了图4。从图4可以看出,生态互通后消费者福利的收益与其自身的规模以及单归属消费者减少量呈正比,即消费者的体量越大,因生态互通而导致的单归属消费者的数量越多,生态互通为消费者所带来的收益增长就越大。进一步地,从图上还可以看出,消费者规模对其自身收益增长的贡献比例是一个稳定不变的值,源于其对应的斜率不变;而单归属消费者减少的量对消费者收益增长比例却越来越大,这源于单归属的消费者数量在一个平台上减少,意味着两个平台上都增加了多归属的消费者,由此带来了更大的福利增长。可以看出随着生态互通的进行,消费者能够进行更多的选择,这是生态互通为其自身带来的益处。

图4 消费者福利变化三维图

3.平台企业福利变化数值模拟

平台企业生态互通打通了不同平台之间的天然阻隔,为平台企业带来了更多的双边用户和更广阔的市场。由此,经过上面的推导过程可知,平台企业的收益实现了增长,增长幅度为(1-CA-CB)[tc(dc-vc)-fc]。其中(1-CA-CB)表示生态互通所带来的多归属用户的增长量,tc(dc-vc)-fc表示平台为所有消费者提供服务累计获得的收益减去平台为容纳每个消费者所支付的固定成本。在平台运营初期,固定成本较高,而在平台运营中后期以后,平台获得的收益将会远远大于固定成本支出,即生态互通后,平台企业将会获得正面的效益。此处分别以多归属用户的增长量以及平台企业从消费者身上所赚取的利润为坐标,构建三维模拟仿真图5。从图上可以看出,当tc(dc-vc)=fc时,平台企业所获得的利润为0;tc(dc-vc)>fc时,平台企业获得正的利润;tc(dc-vc) 图5 平台企业福利变化三维图 互联网平台企业的发展,对我国经济高质量发展发挥了重要作用,在移动社交、电商、支付等众多领域做出了重要贡献。然而,在移动互联网时代,互联网逐渐走向了封闭的状态,不同的用户都被困在了一个APP系统内部,这与开放互联的网络本质逐渐背离,为此工信部于2021年开展了互联网专项整治活动,通过推动“生态互通”模式在不同大型平台生态系统之间的运行,促使互联网重新走向开放包容。本文基于经典的霍特林模型,着重分析了生态互通所导致的用户归属变化情况以及由此引发的社会福利重新分配,得出了如下结论:(1)生态互通增加了商家的收益,增加量与商家自身规模,消费者所带来的交叉网络外部性系数以及多归属消费者份额呈正相关。(2)生态互通为多归属消费者增加了收益,增加量与消费者自身的规模,消费者对平台的偏好系数以及单归属消费者数量的减少量呈正比。(3)在平台企业稳定运营后,生态互通为平台企业增加了正利润;而在平台企业运营初期,由于固定成本较高,且自身并没有足够的技术、数据等要素与其他平台进行生态互通,用户忠诚度在这个阶段也较低,此时生态互通反而会降低平台收益。这也是为何我国到了互联网平台企业在各行各业均发展到较为稳定后才推动生态互通的原因。 为了进一步推动平台企业生态互通的有序运行,实现互联网经济从封闭重新走向开放,本文基于上述研究从政府和平台生态系统两个层面提出以下建议。 从政府视角出发,首先,在制度政策方面,应进一步加强平台经济领域的反垄断和不正当竞争监管,为生态互通的有效运行建立制度性保障。尽管国务院反垄断委员会已印发了《关于平台经济领域的反垄断指南》《中华人民共和国电子商务法》等旨在规范平台企业商业行为的政策法规,但是由于互联网平台企业发展较为迅速,且法律条文本身具有滞后性,这导致对不同平台企业之间的具体封禁、断链等行为难以进行明确的界定和有效的约束。为此,行政部门应进一步加强对互联网平台涉嫌不正当竞争行为的监管,根据平台的商业属性、规模属性、行业属性等,分门别类地明确“二选一”“屏蔽链接”等判定细节与司法实践解释,从而在促进有效竞争的基础上,为生态互通提供制度性保障,以推动用户、数据、技术等要素在不同平台生态系统之间的流动。其次,在产业政策方面,推动利于生态互通的政策措施及时落地。互联网平台企业碍于自身拥有的行业优势、用户优势、数据优势,倾向于形成封闭的商业生态圈。然而,正如有社评写到:阿里与腾讯的生态互通使得阿里喜提流量,腾讯收获支付份额增长,彼此引流,各取所需(佘宗明,2021)。所以,政府部门可以通过产业政策推动平台生态系统互通,如以地区或行业为分类标准,建立生态互通的商业示范区,在示范区内,对于特定范围、特定行业的生态互通行为进行财政补贴和示范宣传,以树立标杆企业,推动全体互联网企业开放要素接口,建设更加开放的平台经济。最后,加强对平台经济体系中弱势群体—双边用户的保护。在平台企业运行中,不同类型的用户容易被特定的平台锁定在一个APP内部,久而久之平台之间就形成了相互屏蔽与封锁的事实。为了应对这种僵化的商业模式,提高平台生态系统之间的交互,政府应加强对平台用户的保护,严格防控用户信息的非法流失和使用,降低用户对平台的依赖性,在此基础上,进一步引导用户在不同平台企业之间流动,如把一些必要的政务服务内嵌于不同的平台企业之中,推动用户被动地流动于不同平台之间,从而降低平台企业之间的壁垒,推动生态互通行之有效运行。 从平台生态系统视角出发,平台生态系统是生态互通运行的保障和基础,为了推动生态互通能在平台生态系统层面发挥更好的赋能作用,构成平台生态系统的平台企业和双边用户要发挥合力,共同构建行之有效的生态体系。一方面,平台企业需树立合作共赢的生态竞争理念,摒弃零和博弈的思维方式。随着平台经济逐步迈入成熟期,平台生态系统在业务领域拓展与用户份额增长方面均日渐乏力。一些热点性的业务领域,形成了大型平台生态系统在上层垄断,小型平台企业在下层激烈竞争的局面。此时,为了寻求新的增长点,平台生态系统应积极开放用户、数据、技术等接口,加强与其他生态系统的合作,不仅与竞争对手分享不同类型的要素资源,也从对方获得被困在生态系统内部的用户资源,从而实现新一轮的增长。另一方面,平台用户应强化自身在平台企业运行过程中的重要程度,如通过多种评价渠道加强与平台企业之间的互动关系,提升自身的参与度与存在感,提高自身的影响力,从而倒逼平台企业放松对用户的约束,使得围绕用户而产生的数据、技术等要素能更加畅通的流动,最终使得生态互通并不单单停留在政策文件与商业构想上,而能够应用于现有的平台经济体系中,推动互联网平台企业驱动的平台经济可持续发展。

四、研究结论与建议

(一)研究结论

(二)建议