环境治理对农业绿色技术创新的影响

——基于门槛回归的实证研究

2023-01-17张俊飚赖晓敏

王 璇 张俊飚 赖晓敏

(1.华中农业大学 经济管理学院,武汉 430070; 2.湖北农村发展研究中心,武汉 430070; 3.湖北生态文明建设研究院,武汉 430070; 4.武汉工程大学 法商学院;武汉 430070)

改革开放以来,我国农业生产总值由1978年的1 397.00亿元迅速增加到2019年的123 967.90亿元[1]。农业经济虽取得迅速增长,但由于生产过程中农药化肥的过量使用、生产废弃物的不科学处理等行为,使得农业生态环境问题逐步显现。与传统农业生产技术相比,农业绿色技术可减少环境污染、能源及原材料消耗[2]。因此,农业绿色技术创新是解决生态环境问题的基础之策。

农业绿色技术创新主体主要包括农业科研院校和涉农企业。就农业科研院校而言,一方面,其进行绿色创新研究并不是基于市场需求以追求利润,大多是为完成课题项目研究,强调的是科学发现和学术价值,可应用的创新成果比例不高,形成了“重论文,轻专利”的局面[3]。另一方面,对于有应用价值的技术创新,由《专利法》第六条规定可知,农业科研院校研发人员的职务内技术成果的权利隶属于单位,单位负责人通常会为避免成果交易不合理造成国有资产流失,而并不倾向技术成果市场转化[4],此时有强烈成果商业化逐利动机的研发人员虽最有发言权,但却没有权利去决定技术成果的未来发展。因此,农业科研院校研发人员的研发热情被打击,最终影响应用价值较高的农业绿色技术发明产出。

涉农企业对农业绿色创新也缺乏足够的积极性:一方面,由于环境资源是公共产品,且农业绿色技术具有研发周期长、投入大等特点,大多涉农企业倾向于通过复制模仿其他创新主体来获得创新技术以减少发展成本,而不存在充足的农业绿色技术创新动力;另一方面,少部分涉农企业虽进行了原始创新,但由于存在设备更新换代速度慢、研发人员短缺、机构人员素质不高等基础性研发条件不足等问题[5],其成果大多是低水平重复研发,因此整体创新质量较低,无法获得与创新投入对等的利益收入,从而缺乏外界正向反馈激励涉农企业进行深入的技术创新。总体而言,如何促使创新主体进行有效的农业绿色技术创新的问题值得关注。

与此同时,农业污染的日趋严重促使整个社会日益重视污染的规制,环境治理则是直接对环境污染进行遏制。在工业领域,一方面,在政府大力实施环境治理措施的背景下,创新主体会通过增加绿色技术的研发投资以转变生产方式,达到增加利润和清洁生产的双重目的[6-8];另一方面,环境治理的出现虽然是为了保护环境以提高社会整体福利,但创新主体为了快速迎合新的政策取向,更倾向于从生产环节产生的污染着手进行整治而导致生产成本增加,进而减少了绿色技术研发环节的资金投入,对绿色技术创新产生挤出效应[9]。还有学者发现环境治理与技术创新之间存在非线性关系,环境治理对技术创新的影响会呈现先下降后提升的“U型”特征[10],也可能呈现先上升后下降的“倒U型”特征[11]。所以在农业领域,政府所进行的环境治理措施对农业创新主体绿色技术创新影响如何?能否提高农业生产效率并实现农业的科技进步,最终达到农业发展全面绿色转型的目标?这些问题仍然值得探讨。

综上所述,环境治理是为解决生产过程中的生态环境问题而被提出的重要举措,绿色技术创新亦是实现经济社会全面绿色转型的重要环节,探讨这两者之间的关系具有深刻的现实意义。但基于农业绿色技术创新主体的特殊性,环境治理是否也能促进农业绿色技术创新并且存在门槛效应,仍然有待商榷。因此,本研究基于中国30个省(市、自治区)2007—2019年面板数据,在检验环境治理对农业绿色技术创新影响的基础上,以环境治理强度为门槛变量,采用面板门槛模型来分析环境治理影响农业绿色技术创新的门槛值,并进一步验证了不同创新主体下环境治理对农业绿色技术创新的影响,以期探索农业技术创新主体提高绿色技术创新水平的有效途径,为实现农业全面绿色转型奠定基础。

1 特征事实与理论分析

生态环境问题一直是农业生产所重点关注的问题之一。为了不走“先污染,后治理”的老路,一系列有关农业可持续发展的环境治理政策相继出台[12]。如2015年4月,农业部提出要加强农业面源污染治理;2018年农业农村部发布的《关于支持长江经济带农业农村绿色发展的实施意见》中也提到了深入推进化肥农药减量增效、促进农业废弃物资源化利用等意见。同时,全国环境污染治理总额也从2004年的2 057.5亿元上升到2017年的9 539.0亿元[13]。可见,我国对环境治理的力度在不断加大。而绿色技术创新是解决农业生态环境问题的重要手段,那么为加快农业绿色发展进程,在环境治理力度不断加大的背景下,农业绿色技术创新水平是否得到了提升?对这一问题的回答不仅依赖于现实经验,也有必要进行进一步地作用机制分析与实证检验。

1.1 特征事实

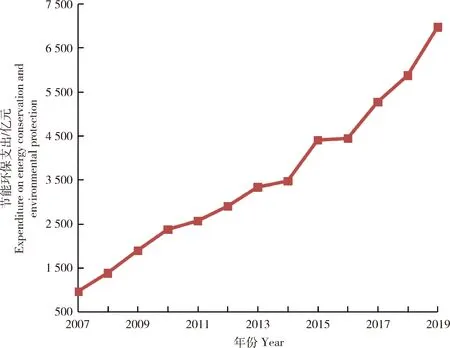

农业部门目前最突出的环境问题就是面源污染问题。以农业生产投入要素为例,导致农业部门面源污染的主要是化肥、农药和农膜。农田中施用的农药量有70%并未作用在农作物上,而是会扩散到土壤和大气中,造成土壤污染[14];不合理施用的化肥每年则会造成1 000余万t的氮素流失,很大程度上破坏了生态平衡[15];残留在田间地头的农膜,则会破坏土壤结构,最终形成“白色污染”[16]。因此,环境治理迫在眉睫。图1的数据显示2007年以来,全国节能环保支出额总体呈现上升趋势,从2007年的961.24亿元上升到2019年的6 969.01亿元。此外,第一次和第二次全国污染源普查的数据显示,2007年种植业污染物排放量中总氮和总磷分别为159.78万t和10.87万t,分别占农业源污染排放量59.08%和38.18%;2017年种植业污染物排放量中总氮和总磷分别为71.95万t和7.62万t,分别占农业源污染排放量50.85%和35.94%[17-18]。可以看出无论是绝对量还是相对量,种植业污染物排放量均呈现下降趋势,从侧面佐证环境污染治理力度越来越大。图2为2007—2019年农业科研院校和涉农企业的农业绿色专利数目(1)数据来源为:智慧芽专利数据库。。由图2可以看出,农业科研院校与涉农企业的农业绿色技术创新活动呈现先上升后下降的趋势。可见,在政府环境治理投入逐渐加大的现实背景下,农业创新主体的绿色技术创新活动并不总是增长或下降的,环境治理对创新主体进行绿色技术创新活动可能存在非线性影响。

图1 2007—2019年全国节能环保支出额Fig.1 National expenditure on energy conservation and environmental protection from 2007 to 2019

图2 2007—2019年农业科研院校和涉农企业农业绿色专利数目Fig.2 Number of agricultural green patents from agricultural research institutions and agriculture-related enterprises from 2007 to 2019

1.2 理论分析

由于农业生产与排放的特殊性,国家进行环境治理首先从对生产投入要素进行物理减量的角度着手,如颁布政策实施化肥、农药减量化等措施,并且由生态环境部对其进行监管。但目前缺少面源末端排放的监测核查机制,在实际工作中生态环境部往往难以发挥出应有的监管职责,因此生产经营主体容易“钻空子”,使得农业环境污染治标不治本[19]。所以应从源头上,即农业技术研发环节出发进行绿色技术创新来保护环境。而农业绿色技术创新成果的周期长、风险大,又具有公共产品属性[20],一个创新主体对产品的使用难以排除其他主体对农业科技产品的享有,使得技术所有者不易获得绿色技术创新所带来的全部收益,因此相较于工业,私人部门介入较少。所以除涉农企业外,农业绿色技术创新主体还包括农业科研院校。

依据动态能力理论,为了适应复杂的外部环境,创新主体会结合已知信息并倾向于组合和配置所具有的资源进行创新[21]。一方面,在政府加大环境污染治理力度的背景下,为减少污染排放和资源消耗,农业生产经营者对绿色技术的需求会大大提高。为满足技术市场上消费者的需求,农业科研院校和涉农企业两类创新主体作为主要技术供给者,在原有农业技术的基础上,则需要考虑将环境污染成本内部化,而此种外部环境成本内部化的行为将会直接促使其加大绿色农业技术研发力度[22]。另一方面,“波特假说”认为适宜的环境规制有利于企业进行绿色技术创新[6]。涉农企业会倾向于在自身产品生产工艺流程中进行绿色革新,以减少污染排放和能源消耗,以期提高生产效率并且达到保护环境的目的[23]。因此,从长远角度看,环境治理会倒逼创新主体进行技术研发和制造生产环节的绿色革新,提高农业绿色技术创新水平,最终实现整体生态负效应最小、社会总收益最大的创新目标。

但除此之外,环境治理还会对创新主体进行农业绿色技术创新有负面效应,主要存在于涉农企业中。一是涉农企业内部存在创新投入的挤出效应。短期来看,由于环境治理导致涉农企业需在生产环节的污染治理方面投入较多资金,减少了在农业绿色技术研发投入和生产环节的绿色革新投入,会阻碍涉农企业进行农业绿色技术创新。二是涉农企业外部市场存在投资的挤出效应。根据传统的新古典经济学理论,受严格环境治理规制的涉农企业面临着需要响应环境保护政策所带来的沉重负担,从而引起运行成本增加。换言之,涉农企业的可流动资金相较于环境治理政策实施前减少,在当地市场中逐渐丧失其原有的竞争力,进而倾向于选择环境治理水平较低的地区重新配置生产和投资,而减少在原地区的投资和创新投入份额[24],最终降低了当地的农业绿色技术创新水平。

环境治理对农业绿色技术创新的正负效应通常情况下并不同步[25-26],导致环境治理与农业绿色技术创新的关系在时间和强度上可能存在非线性关系。综上所述,环境治理究竟会如何影响农业绿色技术创新?不同创新主体下,环境治理对其农业技术创新影响是否不同?这些问题仍有待实证检验。图3为本研究的理论分析框架。

图3 理论分析框架Fig.3 Theoretical analysis framework

2 研究方法与数据来源

2.1 变量选取

2.1.1被解释变量

本研究的被解释变量为农业绿色技术创新。目前不同学者研究衡量创新活动的指标不一,包括新产品销售收入或者专利等[27]。由于本研究聚焦于农业绿色技术创新主题,相较新产品销售收入而言,专利数据能够比较准确刻画创新活动的技术领域特征,便于将创新活动归纳于绿色农业领域。因此,参考王爱群等[28],本研究选取农业绿色专利申请量衡量各地区的农业绿色技术创新。

2.1.2核心解释变量

本研究考虑到数据的可获得性和可靠性,用我国各地区每年节能环保支出额来衡量环境治理。节能环保支出代表一个地区政府对环境的关注程度,可较好地反映地区环境治理现状。此外,本研究采用节能环保支出额与GDP之比来衡量环境治理强度,进一步验证环境治理强度在环境治理影响农业绿色技术创新中的门槛效应。

2.1.3控制变量

为尽可能避免遗漏变量引起的内生性问题,借鉴赵丽娟等[29],引入以下控制变量:1)政府R&D投入。政府对农业研发投入越多,则为农业绿色技术创新提供了越大的资金保障,越利于我国农业绿色技术创新水平的提升;2)农村基础设施。地区的农村固定资产投资额越大,反映了当地政府越重视农村建设,为响应国家农业绿色发展号召,则越会考虑农业绿色生产效率,其农业绿色技术创新水平也会越高;3)农业生产力。地区的农业机械总动力越大,农业生产力水平越高,则对农业绿色技术的需求也就越大,进一步促进了农业绿色技术创新水平的提高;4)农业生产总值。农业生产总值越高,意味着农业经济发展水平越高,则当地政府对发展绿色农业的认识度越高,其农业绿色技术创新水平也就相应地会越高。5)创新环境。本研究用我国各地区每年的技术市场技术流向地域合同金额来衡量。创新环境越好,各类创新主体的积极性越高,则农业绿色技术创新水平也会越高。

2.2 模型构建

2.2.1固定效应模型

为考察环境治理对农业绿色技术创新的有效性,本研究构建的基本计量模型为:

AGTIi,t=δ+αEGi,t+ΨXi,t+μi+ηi+εi,t

(1)

式中:AGTIi,t表示i地区t期的农业绿色技术专利申请量,衡量其农业绿色技术创新;EGi,t表示i地区t期的环境治理。X变量由政府R&D投入、农村基础设施、农业生产力、农业生产总值和创新环境等变量构成。

模型(1)中除了列出的一些变量外,还存在个体效应μi、时间效应ηi和随机误差项εi,t三类无法观测的因素。如果非观测个体效应μi与解释变量相关,则该个体效应为固定效应;如果与解释变量不相关,并且符合一定的分布,则为随机效应。本研究在利用Hausman检验进行判定后,发现拒绝原假设,故使用固定效应模型。

2.2.2门槛模型

门槛效应是指某一解释变量达到特定临界值后,其它解释变量产生阶段性变化的现象,这一特定临界值即为门槛值[30]。本研究采用Hansen所提出的面板门槛数据模型估计出门槛值,再进行显著性检验,进而验证环境治理与农业绿色技术创新之间的非线性关系。由于环境治理在不同地区的额度具有差异,因此为了研究同一标准刻画下,环境治理对不同地区的农业绿色技术创新的影响,此处门槛变量选择相对值,即环境治理强度来进行研究。基于模型(1)设定环境治理强度的单一门槛模型、双重门槛模型和三重门槛模型分别为:

(2)

(3)

(4)

式中:i表示个体;t表示时间。AGTIi,t为被解释变量;EGSi,t为门槛变量;τ为特定的门槛值。

2.3 数据来源与描述性统计

2.3.1数据来源

本研究选取中国30个省(市、自治区)2007—2019年的面板数据为研究样本,数据来源于国家统计局、智慧芽专利数据库、《中国统计年鉴》[31]、《中国科技统计年鉴》[32]、《中国农村统计年鉴》[1]及《全国农业科技统计资料汇编》(2)中国农业农村部科技教育司.《全国农业科技统计资料汇编》.北京:2008—2020。。其中,历年农业绿色技术专利申请量是基于IPC分类为“A01”以及“绿色”“环保”“无公害”“低碳”“环境友好”等关键词在智慧芽专利数据库中筛选得到。所有变量含义、数据来源及符号表示如表1所示。

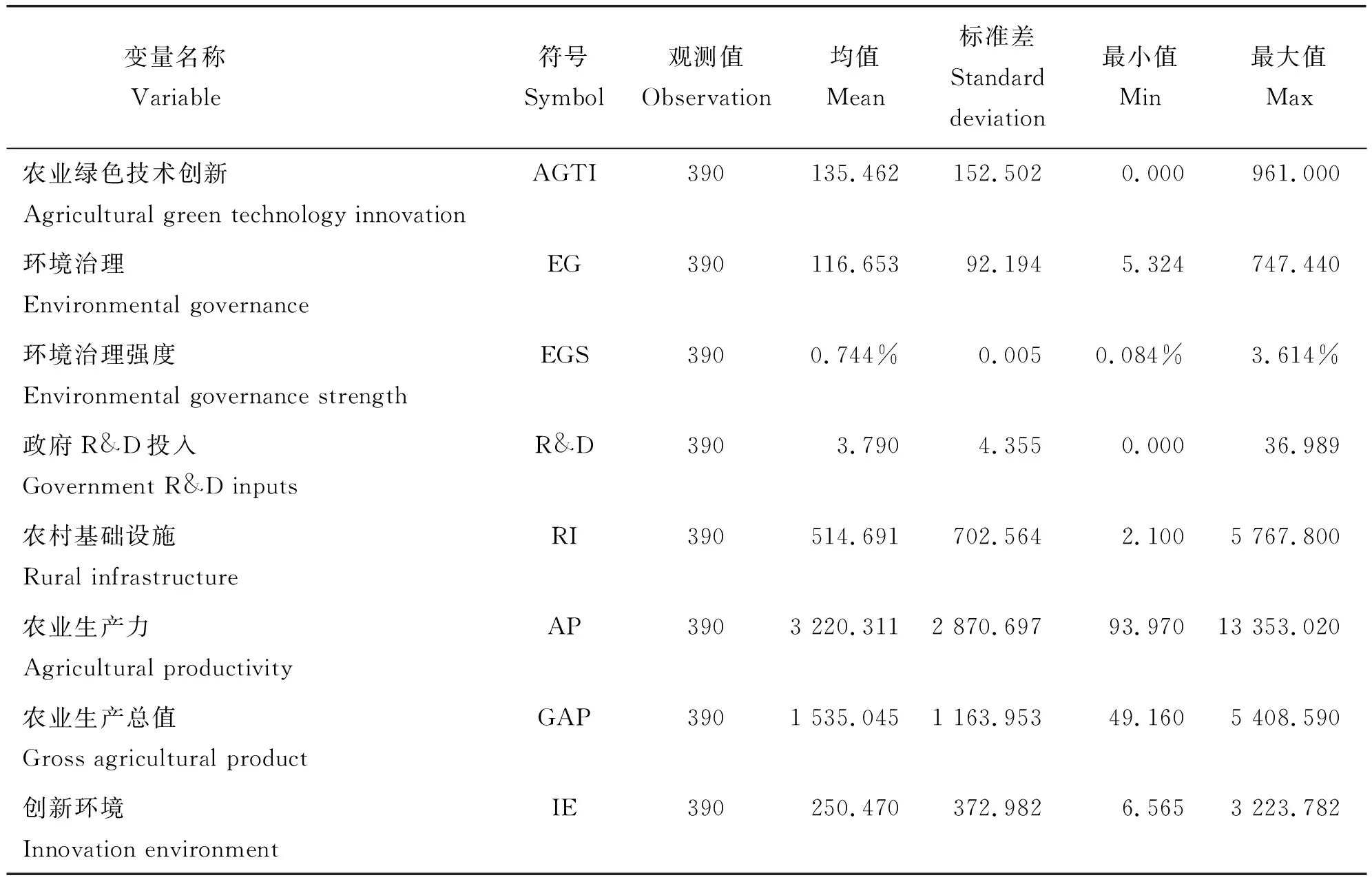

2.3.2描述性统计

各变量的描述性统计如表2所示。从表2可知,农业绿色技术专利申请量的最小值为0件,表明有地区在某一年份并未产生农业绿色技术创新活动,说明在过去的时期中,农业绿色技术创新活动并非全国普及,农业绿色技术创新还有提升的空间;环境治理的均值为116.653亿元,标准差为92.194,说明不同地区之间的环境治理水平差异较大。

3 结果与分析

3.1 环境治理对农业绿色技术创新的有效性分析

为了检验环境治理强度的门槛特征以及测算引发农业绿色技术创新的门槛水平,必须首先对环境治理是否会提高农业绿色技术创新进行检验,只有当检验结果表明环境治理对提高农业绿色技术创新是有效的,才能在此基础上进一步对影响效果的门槛特征进行研究。在进行有效性检验之前,首先需对各变量之间进行相关性分析(表3),由表3可知有少数的变量相关性系数大于0.5,其余均小于0.5。为避免解释变量之间存在严重的共线性问题,进一步对其进行多重共线性检验,检验结果表明方差膨胀因子均远小于10.00,因此可以判定各解释变量之间的共线性程度处于合理范围内,可进行下一步实证分析。

表1 变量指标选取及数据来源Table 1 Selection of variable indicators and data sources

表2 各变量的描述性统计Table 2 Descriptive statistics for each variable

表3 变量相关性分析Table 3 Variable correlation analysis

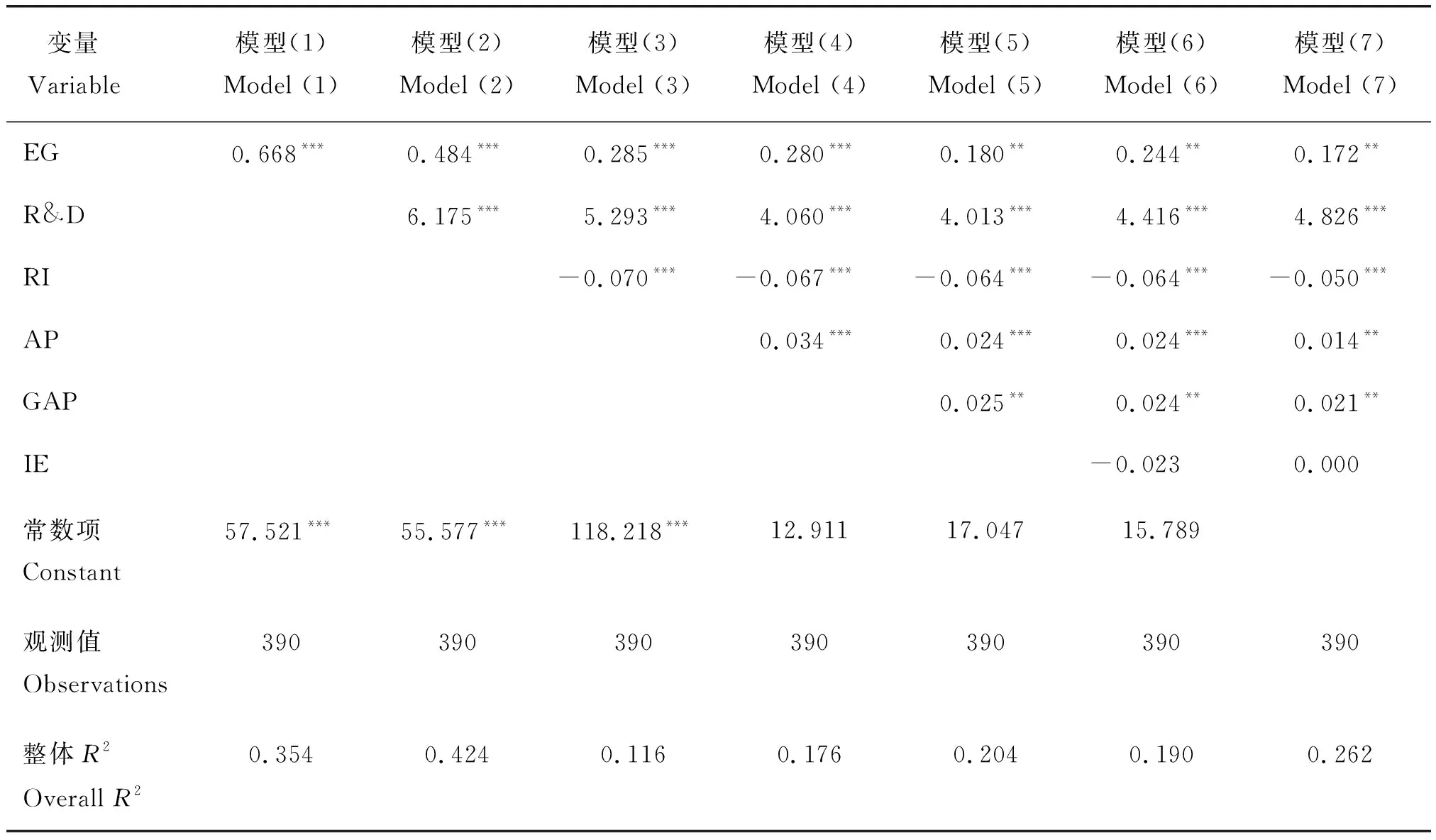

在表4中,模型(1)~(6)表示逐个引进变量进行回归,可以发现各个变量的显著性几乎一致,从侧面显示了结果的稳健性。本研究基于模型(6)的估计结果进行分析,可以发现环境治理促进了农业绿色技术创新。政府为了实现生态效益和经济效益的双赢局面而采取了环境治理措施,创新主体则会在响应政府号召的同时积极研发农业绿色技术,从而提升了农业绿色技术创新水平。控制变量中,政府R&D投入在1%的水平上显著且系数为正,说明政府在科技创新方面的投入越高,农业绿色技术创新水平也就越高。基础设施在1%的水平上显著且系数为负,表明农村固定资产投资额越高,各地区的农业绿色技术创新水平越低。农村固定资产投资额从一定程度上反映了各地区的农村建设水平,由于政府已经在农村建设上进行了投入以改善农村生活生产环境,使得创新主体缺乏动力进一步为提高农业绿色生产效益而研发农业绿色生产技术,从而抑制了农业绿色技术创新水平提高。农业生产总值和农业生产力分别在5%和1%的水平上显著为正,说明农业经济水平越高,农业生产力越高,则农业发展水平越高,农业绿色技术创新活动也就越多。

表4 环境治理对农业绿色技术创新的实证结果Table 4 The empirical results of environmental governance on agricultural green technology innovation

3.2 环境治理对农业绿色技术创新影响的稳健性检验

考虑到宏观经济变量之间可能存在空间相关关系,本研究将采用空间计量模型对上述结果进行稳健性检验[33]。由于空间模型可能同时存在空间滞后项和空间误差项[34],因此采用空间杜宾模型进行分析(3)在构建空间计量模型前已采用Moran’s I指数对被解释变量进行了空间相关关系检验,结果显示地区间存在显著的空间相关关系。进一步地,通过Hausman检验发现P值<0.1,因此确定使用带有固定效应的空间杜宾模型进行实证分析。,具体结果如表4模型(7)。结果显示,在考虑空间效应后,环境治理依旧对农业绿色技术创新具有显著正向影响,其它变量的结果与前文基本一致,所以可以认为以上有效性检验的结论是可靠的。

3.3 环境治理影响效果的门槛特征分析

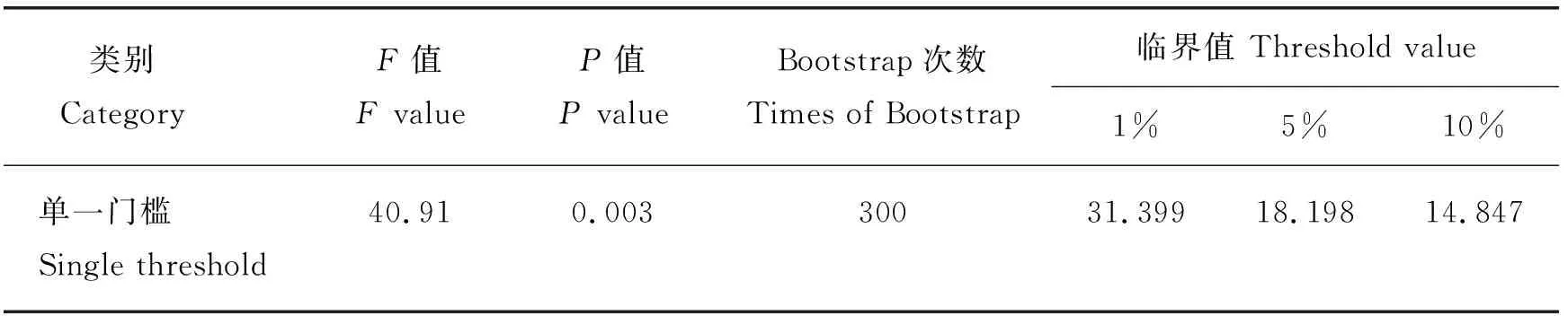

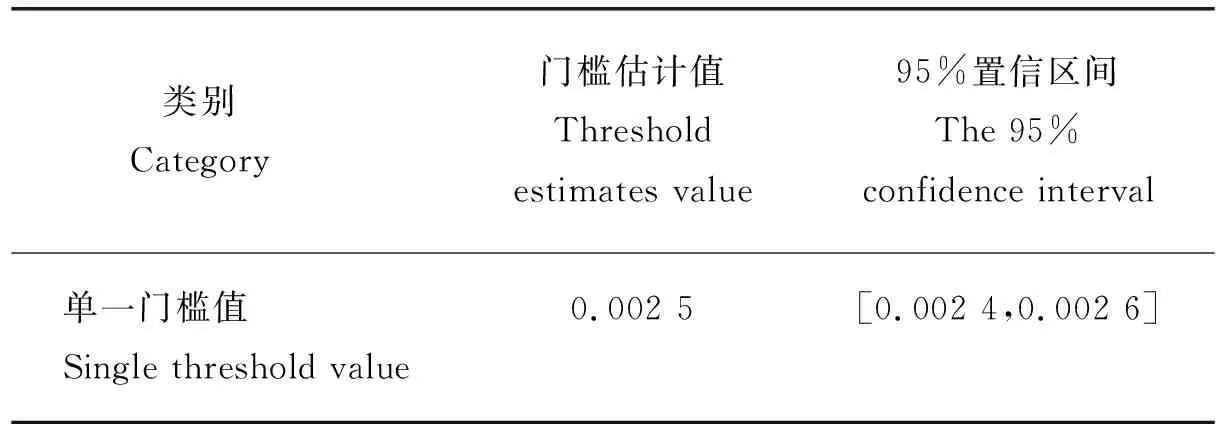

为了检验环境治理强度在农业绿色技术创新的提升中是否起到了门槛作用,本研究将环境治理强度作为门槛解释变量,分别纳入三重、双重和单一门槛模型中进行估计,发现仅存在单一门槛,得到的单一门槛效应检验结果见表5。由表5可以发现单一门槛在1%的水平上显著,说明环境治理强度对农业绿色技术创新的影响存在非线性特征,即环境治理强度对农业绿色技术创新具有显著的门槛效应。表6为单一门槛估计值与置信区间。本研究进一步通过绘制似然比检验图来判定单一门槛估计值是否通过了真实性检验(图4),当似然比统计值LR的值为0时即可确定相应的门槛值。由图4可以发现似然比检验结果与表6的门槛估计结果是一致的,表明了本研究门槛估计值的可靠性。

表5 单一门槛效应检验结果Table 5 The single threshold effect test results

表6 单一门槛估计值与置信区间Table 6 Single threshold estimates and confidence intervals

图4 门槛估计值与置信区间Fig.4 Threshold estimates and confidence intervals

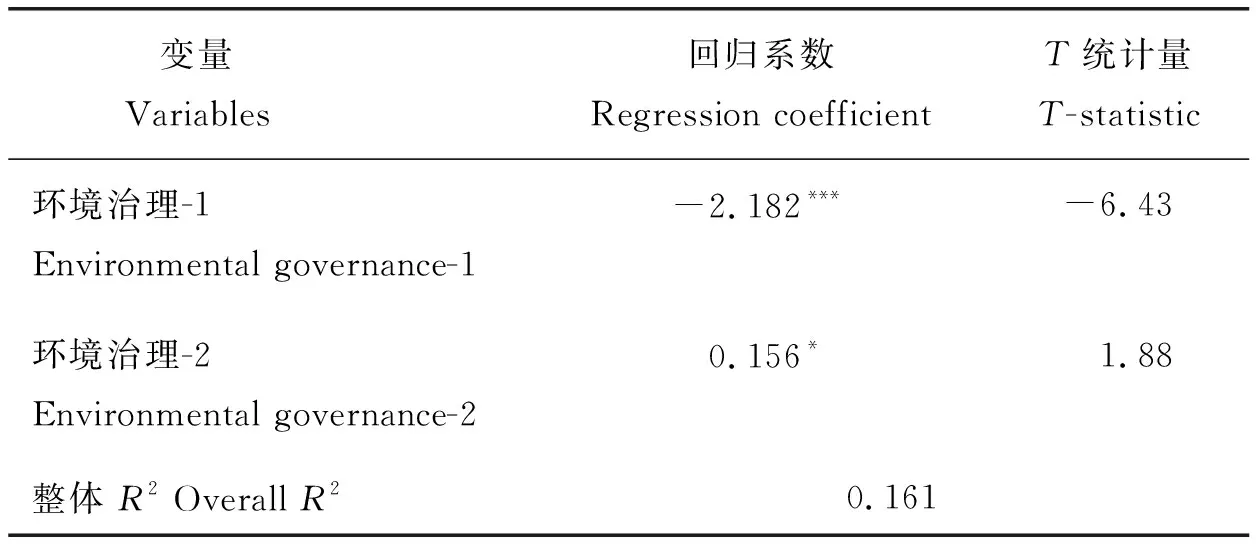

进一步由表7可知,在单一门槛模型中,只有环境治理强度处于合理区间时,环境治理对农业绿色技术创新才能发挥促进作用。当环境治理强度小于门槛值0.002 5时,环境治理对农业绿色技术创新的影响系数为-2.182,且该变量在1%的水平上显著,说明环境治理每增加一个单位,农业绿色技术专利申请量减少2.182个单位;当环境治理强度大于门槛值0.002 5时,环境治理对农业绿色技术创新的影响系数为0.156,且该变量在10%的水平上显著,说明环境治理每增加一个单位,农业绿色技术创新专利申请量增加0.156个单位。整体而言,随着环境治理强度的增大,环境治理与农业绿色技术创新之间呈现“U型”关系。

表7 门槛模型参数估计结果Table 7 Results of the threshold model parameter estimation

4 不同创新主体环境治理对农业绿色技术创新影响的异质性分析

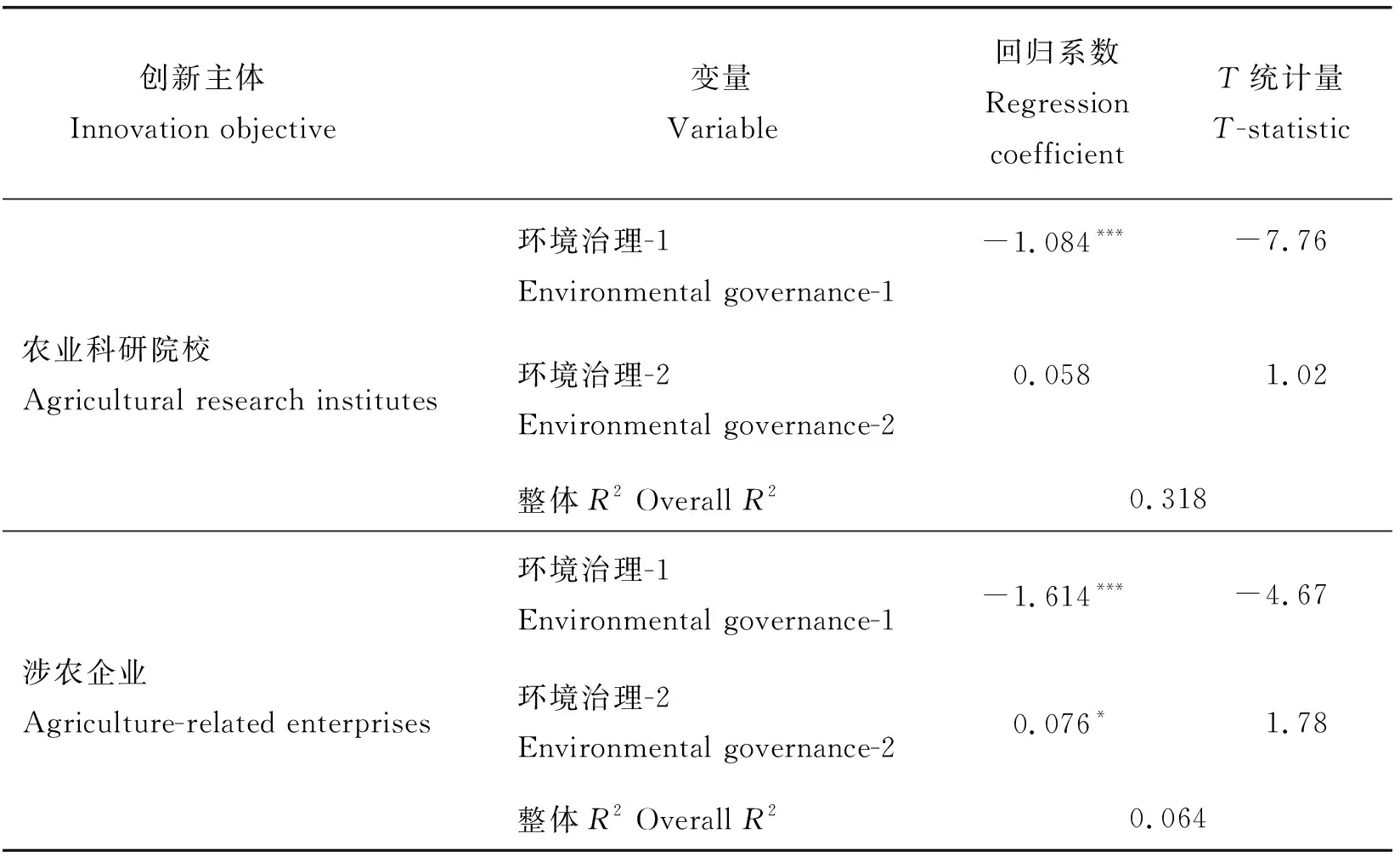

本研究进一步探究在不同环境治理强度下,不同创新主体中环境治理对农业绿色技术创新的影响。基于此,分别将农业科研院校和涉农企业的农业绿色技术专利剥离出来进行实证分析(4)笔者分别对农业科研院校和涉农企业的三重、双重以及单一门槛显著性进行了检验,结果显示无论是农业科研院校还是涉农企业均只存在单一门槛,因此采用单一门槛模型进行分析。。由表8和9可知,农业科研院校方面,环境治理与农业绿色技术创新之间为非线性关系。当环境治理强度小于门槛值0.002 5时,环境治理对农业绿色技术创新的影响显著为负;当环境治理强度大于门槛值0.002 5时,环境治理对农业绿色技术创新的影响为正,但在统计学意义上并不显著。这与前述理论分析所得出的环境治理会促进农业科研院校加大绿色技术创新的设想不符,可能的原因是:当环境治理强度处于较低的范围时,农业科研院校并未感受到环境治理的迫切性,同时基于保障国家粮食安全的“使命感”,其更专注于可提升农业生产效率的其它技术创新活动,进而减少了绿色技术创新活动。涉农企业方面,环境治理强度小于门槛值0.002 2时,环境治理对农业绿色技术创新的影响为负,反之为正,均在统计意义上显著。

表8 农业科研院校与涉农企业的单一门槛估计值与置信区间Table 8 Single threshold estimate and confidence interval for agricultural research institutes and agriculture-related enterprises

表9 农业科研院校与涉农企业的门槛模型参数估计结果Table 9 Results of the threshold model parameter estimation of agricultural research institutes and agriculture-related enterprises

由此可见,在环境治理强度的不同阶段,农业科研院校和涉农企业的环境治理与农业绿色技术创新的关系均为“U型”,但涉农企业的“U型”拐点更早出现。这是由于不同类型创新主体的行为具有区别,涉农企业往往有更高的创新效率。相较于农业科研院校,涉农企业面临着激烈的市场竞争,为获得竞争优势,会在环境治理力度加大的背景下,有强烈的调整技术创新研发方向的意愿,进而加大农业绿色技术创新投入力度。因此面对环境治理强度的变化,涉农企业的反应速度更快,拐点更早出现。

5 结论与政策启示

本研究基于中国30个省(市、自治区)2007—2019年面板数据,借助固定效应模型检验环境治理对农业绿色技术创新的有效性,在此基础上,利用门槛回归模型检验了环境治理强度的门槛特征及门槛水平。结果表明环境治理对农业绿色技术创新有显著正向影响;政府R&D投入、农业生产力以及农业生产总值对农业绿色技术创新有显著正向影响;农村基础设施对农业绿色技术创新有显著负向影响。进一步地,本研究发现随着环境治理强度的增大,环境治理对农业绿色技术创新具有先抑制后促进的作用,呈现“U型”,具有显著的门槛效应。同时,对于不同创新主体,当环境治理强度处于不同区间时,环境治理与农业绿色技术创新的关系均为非线性,但涉农企业的“U型”拐点更早到来。因此,本研究基于以上结论得出如下政策启示:

首先,在充分考虑我国国情的情况下,合理提高环境治理强度。我国仍处于经济转型的关键时期,在发展经济的同时也需要着重关注生态环境问题,因此提出环境治理是必要的。但由于我国还处于环境保护的探索阶段,不宜立刻走向进行严格环境治理的极端,应考虑到经济发展与生态保护并行,在合理的范围内逐步提高环境治理强度,才能使得创新主体在最大程度上提高农业绿色技术创新。

其次,在考虑各地区历史发展背景的前提下,采取灵活的环境治理措施。一方面,在合理提高环境治理强度的基础上,考虑到各个地区的地理特征和历史发展情况不一,政策制定部门应因地制宜实施环境治理,并且在实施过程中建立政策效果反馈机制,以进一步优化政策,最终达到既保护环境又促进农业绿色技术水平提高的目标。另一方面,由于创新主体的特征不同,所关注的可实施绿色技术创新的环节不同,如农业科研院校和涉农企业均可针对经营主体生产环节进行农业绿色技术创新,而涉农企业除此之外还可在自身产品生产环节进行农业绿色技术创新,增强市场竞争力,因此需考虑产业链的不同环节,构建环境治理体系,从而提高各地区农业绿色技术创新水平。

最后,提高创新资金投入效率,创造良好的创新环境。政府在加大农业绿色技术创新投入的同时,要注重点对点经费支持,并积极引进农业绿色技术创新相关人才,为进行绿色技术创新提供智力支撑,以提高创新活动资金投入效率,加快农业绿色技术研发进程。此外,在政府引导下,充分发挥科研院校的科研优势和涉农企业的市场优势,推动校企加强交流,打通投入、创新、转化的壁垒,为农业绿色技术创新提供一个良好的创新环境,让农业绿色技术创新成果能够从实验室中走到市场上,提高农业绿色技术成果转化率。