人工智能时代的劳动方式变革图式

2023-01-17陈万球

陈万球

人是制造工具的动物,工具本质上是人类器官的延伸。在马克思那里,劳动是创造物质生活财富的手段,是主体实现自我价值的实践活动,更是人类生命活动的直接体现。人工智能正在快速发展和广泛应用,其强大的重塑力必然对生产方式、生活方式乃至人的自身烙下深深的印记。人工智能时代劳动方式的变革图景,正是这种时代印记的充分呈现。

一、技术演进中的劳动工具变迁图景

岁月失语,唯技术能言。培根认为,知识就是力量,但技术发明在变革世界中的作用比政治和哲学更胜一筹。黑格尔则认为,工具是人的理性插入自身和自然之间的客体,体现了理性之机巧和威力。在人类发展历史上,马克思首次从人类实践的视角,阐明工具与劳动主体的社会历史关系,指出劳动工具“是人类的手创造出来的人类头脑的器官”[1](P219)。从“器官延长说”角度看,技术演进史是人类器官的延长史,亦是人的脑体功能被劳动工具逐步替代的历史。关于劳动工具的演化史,有丹尼尔·贝尔的“三阶段说”(即农耕文明时代、工业文明时代和后工业文明时代)、王师勤的“六阶段说”等[2](P53)。我们认为,从工具与劳动者关系的角度看,迄今为止,劳动工具经历了手工工具系统、蒸汽机器体系、电气机器系统以及智能机器系统四个阶段,依次展现了技术演进中的劳动工具变迁图景(见表1)。

表1 技术革命演进中的劳动工具变迁表

(一)手工工具系统

工业革命之前属于这个时期,历经石器时代、金属工具时代和手工作坊时代。工具质料的改进通过渐进的形式完成,由于工具的发展完全依赖环境,造成这个时期劳动工具质量粗鄙且数量有限。“器官投影说”告诉我们:人类制造的最早的工具是比照人体器官样式发明的。石刀是以手掌为模型,钝器是以拳头为模型,锐器是以牙齿为模型。石器时代人类利用劳动工具如用石头碎果、刀耕火种等对人类肢体进行替代,部分延长了劳动器官。简单的手工工具具有简单、不够省力、劳动效率不高等缺陷。发明一种相对复杂、使用效率更高的工具成为时代之需,于是集成性的工具出现了。这种工具扬弃了单一的用材,采用两种以上的材料复合而成,如装上木柄的斧头等。集成性工具的发明,标志人体骨骼的劳动功能向工具的部分转移[3](P53)。由于集成性的手工工具使用的动力来源于人力,因而生产的发展在很大程度上取决于劳动者的数量。

于是,开发新的动力源又成为时代发展之需。人类祖先曾先后寻找到非人力动力源,如畜力、风力和水力。在人力或畜力等为动力源的阶段上,工具没有自动系统,需要自然动力牵引方可进行劳动。非人力动力源的发明,延长和部分转移了人体肌肉系统的功能,进而形成了相对多样化的工具群。马克思说,“工场手工业时期通过劳动工具适合于局部工人的专门的特殊职能,使劳动工具简化、改进和多样化”[4](P212)。手工工具的变革同人体器官的特征或劳动组织的特征相结合,不断推动时代向前发展。

(二)蒸汽机器体系

随着近代工场手工业的进一步发展,原有的动力体系难以满足生产力发展的需要。马克思所言的工场手工业时期“劳动工具简化、改进和多样化”为一种新的生产体系的产生奠定了技术和工艺前提。“劳动资料取得机器这种物质存在方式,要求以自然力来代替人力,以自觉应用自然科学来代替从经验中得出的成规。”[3](P217)18世纪中后期,英国发生了以通用的蒸汽机技术为标志的劳动工具系统革命。这个被马克思称为“发达的机器”系统“由三个本质上不同的部分组成:发动机、传动机构,工具机或工作机”[3](P217)。这样,发达机器体系取代了原有简单落后的自然动力工具体系。

工具机“是18世纪工业革命的起点”[3](P217)。工具机出现之后,手工工具发展为机械装置工具,劳动者由过去直接操作工具劳作变为照料机器工具运行[2](P54)。如果说在手工工具阶段劳动者与劳动对象是直接的关系,那么在蒸汽机阶段机器系统使劳动者与劳动对象转变为间接关系。可见,工具机是人手的延长、放大和外化。正如马克思所指出:纺织机是一种“不用手指纺纱的机器”[4](P409)。传动机的发明,使动力机取代了人体骨骼系统的功能;蒸汽机的发明,使蒸汽代替肌肉充当动力[3](P217)。可见,劳动者的手、骨骼系统和肌肉系统的劳动功能基本上外化为工作机、传动机和动力机功能。正是在这个意义上,马克思将蒸汽机器体系称为“生产的骨骼系统与肌肉系统”[2](P54)。蒸汽机的应用使机器动力能量系统取代了自然动力能量系统。“劳动生产率不仅取决于劳动者的技艺,而且也取决于他的工具的完善程度”[3](P212)。蒸汽机器体系的使用极大地推动了资本主义社会生产力的进步。

蒸汽机器体系的发明和应用是工具发展史上的革命性变革,人类的动力系统因此实现了第一次真正的飞跃,由此产生了现代意义上的工厂和以劳动作为主要收入来源的工人阶级。

(三)电气机器系统

随着世界范围内商业、航海业和工业的空前高涨,世界市场进一步扩大,给资产阶级开辟了新天地,因而促使新技术革命因素迅速发展起来。世界范围内的工商业联系迫切需要新的信息传递工具和技术手段来维系和加强,以前那种蒸汽机器体系下的能量传输和能量转换技术已不能满足因新市场的出现而增加的需求了。于是,电气和机器引起了新的工业革命。新的通信工具如电报、电话的发明使信息传递更快,新的动力工具如内燃机、电动机的应用使电气化大工业逐步代替了蒸汽机大工业。

首先,信息工具发生质的飞跃。新信息传递工具的发明及其广泛使用,大大延伸和扩展了人类的感觉器官和神经系统。电视使视觉神经系统的功能得到扩展,电报、电话使听觉神经系统的功能得到延伸,从而把感觉与神经系统的劳动功能部分转移到劳动工具上。其次,能源动力系统发生重大变革。在蒸汽机时代,所有的工厂都装有蒸汽机动力设备,一级能源系统使发动机、传动机构和工具机不能实现空间分离条件下的协同工作。到了电气时代,由于电气系统具有远距离传输的优势,使发动机、传动机构和工具机在空间上能够远距离分离并实现协同工作。再次,机器结构发生深刻变化。由于二级能源系统的产生及输电技术的进步,工作机、传动装置和电动机实现一体化。正像人体的手、骨骼和肌肉不是相互分离的那样,机器的发展也由蒸汽时代的动力机、传动装置、工作机组成的离散型机器体系,演化成一体化有机结合型机器系统[2](P55)。

(四)智能机器系统

20世纪中期,以智能机器为代表的信息—人工智能革命再次引发新的技术革命。电脑的发明替代了人脑信息处理方式的部分功能。这就使“旧质”的机器系统发展成为自动化智能机器系统。智能科技的进步增强了机器的智能化,使机器有了类似人的眼、耳、鼻、舌、身等感应器官和大脑的思维器官,各类智能机器正在自动地运转起来。人工智能作为劳动工具,已经不再是传统意义上被动的对象物,而是具有模拟人的思维和智能的机器人,能够独立完成人类劳动所必须的环节,能够不知疲倦地产生出源源不断的财富。电脑的发明和使用,实现了人脑的劳动功能向工具的部分转移。“电子计算机特别是人工智能的出现,人的大脑及其思维功能也被延长或投影为器物装置,这样人类的所有器官都完成了功能的外化。”[5](P18)当下,人工智能正超越思维模拟阶段,朝着全面超越人类智能的方向跃进。

通过上述梳理可以得出以下结论:第一,劳动工具系统是人的本质力量的外化,只是外化的程度不同、速率不同、方式不同、后果不同。人工体能和人工智能都是对人的能力的技术化延长。第二,劳动工具系统的生成史是人类各种劳动器官逐步工具化的历史。第三,劳动工具曲折发展的历史表明,工具系统的发展经历了数量上由少到多、结构上由简单到复杂、功能上不断超过脑体器官劳动能力的过程。第四,技术的演进过程就是人的解放过程,同时也可能是人被套上新的枷锁的过程。未来技术变革中人的解放仍然是一个曲折的发展过程。

二、人工智能时代劳动方式变革的加速

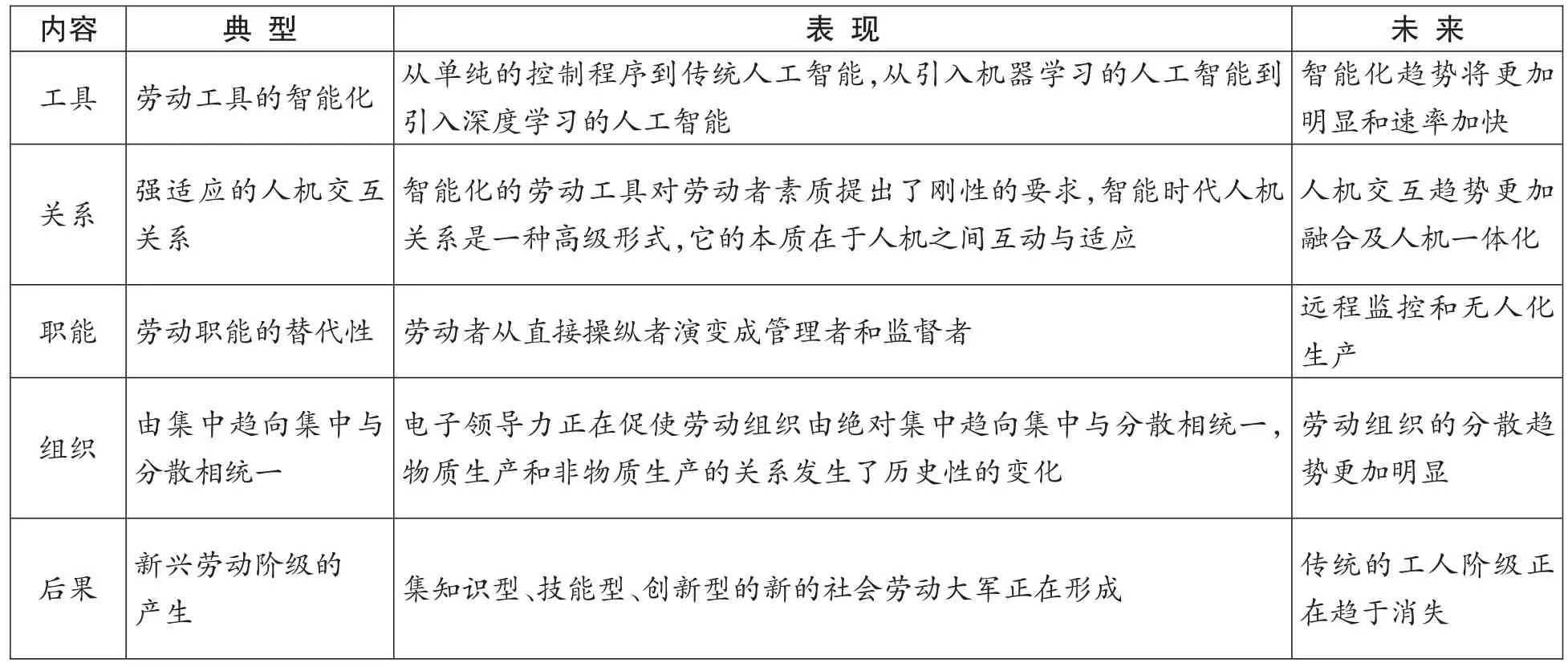

考察劳动方式的变革,需要探讨劳动工具、人与工具的关系、劳动的组织形式、劳动职能、后果等几个方面发生的根本变化[6](P88)。从20世纪50年代开始,随着电子计算机、智能机器人等新兴劳动工具群的出现,人工智能时代悄然来临,智能革命下人的劳动方式的历史性质发生急速的、全方位的变革(见表2)。与以往劳动变革的内容相比较,人工智能时代劳动方式变革的具有以下几个特征。

(一)劳动工具的智能化加速

日本学者松尾丰在《人工智能狂潮》中把人工智能分为四级:级别1,单纯的控制程序;级别2,传统人工智能;级别3,引入机器学习的人工智能;级别4,引入深度学习的人工智能。一般把人工智能的发展分弱人工智能、强人工智能和超人工智能三个阶段。松尾丰说的四个级别大致上都处于弱人工智能以及向强人工智能发展的初级阶段。

为表2 人工智能时代劳动方式变革表

从计算智能对信息存储和计算,到感知智能对语音和图像的识别,再到认知智能思考和灵活运用知识,人工智能背景下脑力劳动和创造性劳动将逐渐盛行。大规模的体力劳动可以通过智能设计实现大规模智能机器替代。现实中的扫地机器人、软件应用终端、搜索引擎、无人驾驶、疾病诊断等是对人类脑力劳动器官进行替代的工具机,数据是驱动这一工具机的动力机制。这种制造一体化趋势弱化了劳动分工并滋生全面劳动的需求。以智能机器体系为主体的劳动工具系统的性能得到了彻底改造,智能机器人可以不依赖人的直接操作而按工艺程序自动、连续地工作,创造了无人工厂和虚拟工厂。智能机器人依靠自身强大的运算能力和学习能力可以进行类似于人甚至超过人类能力的工作。

(二)人机之间的强适应交互关系

人机关系在本质上是人与自然、人与社会之间关系的反映。人机关系的演进是逻辑延续性和历史继承性的统一,其过程历经同一性交互关系、弱适应交互关系以及强适应交互关系三个阶段。

在手工工具时代,人机关系在敬畏自然的背景下崇尚人机统一,古代“道技合一”“以道驭技”就是人机统一绝好的诠释。人机关系的同一性体现了人与工具共生的本质关系,即人机间的同一性交互关系。

随着手工生产跃迁为大机器生产,机器成了时代的新标志,人机关系呈现出弱适应交互关系。一方面,机器广泛使用在生产的各个环节中,机器体系改造了原有较为松散的生产组织方式,分工把工人分配到生产的各个部门,高效、严密的组织迫使劳动者提高生产的节律和强度来适应这一劳动变革。如泰罗制和福特制下,国家经济机构变成一架大机器,使几万人甚至几十万人都遵照一个大机器经济机体工作。另一方面,“一切在机器上从事的劳动,都要求训练工人从小就学会自己的动作适应自动机的划一的连续的运动”[3](P225)。通过严格训练的熟练劳动者,在生产中尤其发挥重要作用,人机之间建立了一种弱适应交互关系。正如马克思所说:“在工场手工业和手工业中,是工人利用工具,在工厂中,是工人服侍机器。”[3](P227)

到了人工智能时代,由于人工智能的快速迭代,机器的自主性日益增强,人机之间建立了强适应交互关系。这种互动关系一方面表现在劳动工具的智能化对劳动者素质提出了刚性要求:劳动者如果不具备有关智能机器系统的相关知识,没有对生产中复杂情况进行判断和随机处理的能力,就无法正常发挥劳动者—劳动工具系统的功能;反之,具备有关足够智能机器的原理和性能方面知识的熟练劳动者,将在劳动者—劳动工具系统中发挥决定性作用。另一方面,智能时代人机关系是一种高级形式,它的本质在于人机之间的互动与适应。这种人机协作联系使劳动更趋稳定性,智能机器经过程序设计就会向着代码既定的目标执行。这种人机协作联系不会受脑体限制,也不受情绪影响,从而发生工作失误的可能性大大降低,人与机器的关系更为紧密。

(三)劳动职能的替代性提速

智能化科技赋能劳动工具运行,个人直接操纵控制劳动工具进行劳动的职能渐渐被智能机器人替代,个人在生产过程中的职能已经由机器的直接操作者变成了生产过程的间接操作者——监督、控制和管理整个生产过程。劳动工具的智能化导致劳动职能发生相应的变化,使参加直接生产的人员相对减少,各种智能系统可以完全代替工人的工作。

人工智能对人类工作的替代并非局限于某一领域,而是全方位的大规模替代[7](P52)。早在2016年《科学》杂志就做出预测:到2045年,全球平均会有45%的劳动岗位被智能机器人替代,在中国这个数字将达到77%。“人力的付出所带来的饭碗正在被智能机器人卷走”[8](P108),现实生活中已经出现了送餐机器人、向导机器人、机器人警察、机器人法官、机器人诗人、讲解机器人、军用机器人、机器人教师,等等。社会成员将被撕裂为1%的数字精英与99%的“无用阶级”。机器劳动范围延伸到恶劣环境中,以往人类无法进行的工作现在可以换做机器人来劳动了。“机器换人”以前主要发生于制造业和服务业,如今在人工智能的加持下,扩大到更多的需要专业技能的劳动,如法律案宗的阅读、对病情的诊断、新闻报道等。人工智能虽然提高了生产效率,却并没有与之匹配地增加全社会的就业岗位需求[7](P52)。

(四)劳动组织由集中趋向集中与分散相统一

信息科技、智能科技持续提升的紧迫压力造成劳动组织的深刻变革。手工工场时期,劳动组织以集中为特点,马克思在论述“工场手工业的二重起源”时讲到了这个问题。工场手工业是两种方式产生的。一种方式是不同的独立手工业的工人在同一个资本家指挥下联合在一个工场里;另一种是许多从事同一个工作的手工业者同时在一个工场里为同一个资本家所雇用[3](P211)。今天,智能机器成了以往机械化集中生产体制的溶化剂。随着人工智能的发展,数据赋能、万物互联、远程工作、在家线上上班、弹性工作时间等新现象昭示,大数据和电子领导力正在促使劳动组织由绝对集中趋向集中与分散相统一。

在前智能化生产条件下,物质生产的劳动组织是集中统一的,劳动者集中在工作场地,人—地不分离。在智能化生产条件下,劳动者可能远离物质生产第一线,人—地分离,物质生产变成了单纯的智能化机器体系驱动和实现的物质能量转换过程。此外,数据生产的扩大化趋势,虚拟的信息物理体系的出现,虚拟工厂与实体工厂在时空上的分离,人的生产活动直接面对虚拟的数字信息机器体系,这种集中趋势扩大了劳动组织之间、劳动者之间的信息联系。

(五)新兴智能劳动阶级的产生

人工智能革命中出现的劳动方式变革带来的后果是什么呢?英国产业革命刚刚完成之后,恩格斯就敏锐地看到:产业革命最重要的后果是英国无产阶级的诞生[9](P101)。同样,马克思也是在这个意义上,把“蒸汽、电力和自动走锭纺纱机”看作“甚至是比巴尔贝斯、拉斯拜尔和布朗基诸位公民更危险万分的革命家”[9](P775)。马克思曾明确地把科学、技术和工业进步称为社会的“新生力量”,并指出:“我们知道,要使社会的新生力量很好地发挥作用,就只能由新生的人来掌握它们,而这些新生的人就是工人。”[9](P776)马克思恩格斯洞见了:由于劳动方式的变革产生出以新的劳动方式从事人类社会生产活动的社会主体——工人阶级,这或许是马克思恩格斯的一个伟大发现。新的一代社会劳动者既是先进社会生产力的代表,是人类改造自然的主体,又是人类社会运动(政治、思想文化)中的主导力量。恩格斯曾指出:“机器的使用”是无产阶级诞生的重要根源[9](P101)。

事实上,由于人工智能的兴起,传统劳动被智能劳动取代,传统的产业被智能产业替代,传统经济被智能经济取代,传统社会被智能社会取代……在智能化大趋势背景下,传统的工人阶级也将被智能化劳动者取代。当下一些发达国家智能化劳动者比例的相对上升表明:一个以从事脑力劳动为主的新的社会劳动大军正在形成,传统的工人阶级正在趋于消失。因而,建设一支知识型、技能型、创新型劳动者大军是智能时代发展的必然趋势。

三、人工智能的反噬:异化泛在的历史命运

人工智能正以指数级速度狂飙突进。作为一种颠覆性技术,我们在享受其给人类带来福祉的同时,更要充分认清智能科技的负向后果。人工智能作为一种技术“座架”,支配和限定现代人的社会生活,人被技术进步的步伐绑架,成为无法摆脱的历史命运。在马克思看来,人类创造物反过来与人类之间形成对立或疏离关系,即为异化。人工智能在生产和社会生活中应用,将导致更为彻底、泛在的异化现象。

(一)从智能物化到智能异化

人工智能是人脑的创造物,是人的智能物化。人工智能与以往技术革命的不同之处在于:智能系统的智能性正在获得全方位深层次的日益增强,智能物化从模拟人类智能向全面超越人类智能的类脑智能方向迈进。类脑智能的目标是实现高度进化的生物脑表现出的智能,这意味着智能脑与人脑之间的联系更为紧密,类脑智能完成了完整人脑功能的物化。由弱人工智能开始,人的智能物化经过发展,出现了弥补型物化、代替型物化、集成型物化、优化型物化等形式。未来进入强人工智能阶段发展,将出现所谓的“超级智能”,即“能够自主地学习、行动、设定目标和解决问题的智能,亦即它是一种能够成功地从事人类任何智力工作的机器智能”[10](P27),最终实现人工智能“像人一样思考”“像人一样行为”。库兹韦尔预言:人工智能必将突破奇点,成为拥有自我意识却远超人类能力的“超人工智能”[11](P13-14)。可以预见,智能时代是人类历史上前所未有的知识和智慧占主导地位的时代[12](P121)。

智能物化的过程,同时也是智能异化的过程。随着智能物化的渐次推进,主体与自我脑力劳动发生疏离关系。换言之,在智能物化过程中,人的脑力劳动不再需要在大脑内部完成,而是可以在大脑外部完成。相较于人的大脑内部完成的脑力劳动而言,人工智能最大的比较优势是突破主体身体与大脑条件的限制。如果说机器的诞生体现的是人类与体力劳动的疏离,人工智能的问世则体现的是主体与脑力劳动的疏离,这种疏离关系就是智能异化。

人脑与其智能异化物在异化中相互促进[13](P5),具体表现在:一是人脑与类脑智力成果相疏离。类脑智力成果反超人脑智力成果,人脑又必须驾驭类脑智力成果,以免被类脑智力成果反噬和奴役。二是人脑与脑力劳动活动相疏离。随着类脑智能的发展,类脑的脑力劳动有着超越人脑的脑力劳动之势,比照用进废退原则,最终人的脑力和体力可能会严重退化,“随着计算机开始占据越来越多的知识工作任务,技能退化的速度将会加快”[14](P10),这或许是人类自诞生以来第一次面临系统性退化的危险。三是人脑与类本质相疏离。马克思曾说:“通过实践创造对象世界,改造无机界,人证明自己是有意识的类存在物。”[15](P162)人工智能的出现,把大量危险性、单调性和枯燥性的工作交给智能机器人完成,意味着人脑与自己的类本质发生异化,人脑终至丧失比较优势。剑桥大学已经可以制造出母体机器人,它可以制造新机器人,而且可以按照不断优胜劣汰的方法提升自己[8](P108)。

(二)从智能异化到劳动异化

人工智能不仅导致智能异化,而且由于人与技术之间的对抗性关系,还会加剧更为彻底的劳动异化。马克思基于蒸汽机技术和工业革命的发展这个事实,敏锐地看到资本主义条件下工人与劳动的异化关系。考察智能科技的异化劳动的多种样态,其中既有马克思所言说的共性,也有新的时代异秉。

人工智能加剧了劳动者与劳动产品的异化。智能机器的广泛运用,机器人对劳动者在全行业广泛深度替代,极大地提高了社会生产力,却加剧了工人的贬值与劳动产品的增值。智能科技生产出大量的物质财富,极大提高利润率,劳动者却因替代效应而失业,收入也相对下降。人工智能加剧了劳动者与劳动工具的异化。人工智能的每一次进步,都将伴随着劳动工具与劳动者相异化,两者的对抗性愈益强烈。在蒸汽机器时代,人与劳动工具的对抗主要体现在:一方面机器劳动极度地损害了神经系统,同时它又压抑肌肉的多方面运动;另一方面,工人厌恶并捣毁机器进行反抗,反机械和反智主义的“卢德分子”不断出现。在人工智能时代,智能机器除了压抑劳动者的肌肉运动和损害神经系统之外,还剥夺了人的精神和思想自由。智能机器使蒸汽机器时代有形的异化升级为智能时代的无形异化。“对工具的服从使得人作为主体的‘尊严感’随之丧失,导致人对新技术的更为深层的忧虑”[16](P52)。人工智能还加剧了劳动者与自身本质的异化。马克思曾经在《哥达纲领批判》中提出了未来共产主义社会中“劳动成为人的第一需要”的判断。随着智能科技的发展,劳动越发与“人的第一需要”相背离,不断变为“满足劳动需要以外的需要”的谋生手段。人工智能为替代劳动而生,其替代性挑战了人的劳动权利[8](P107)。

(三)从劳动异化到异化泛在

技术是主体的本质力量的外化,技术延展了人的主体性,同时也呈现一种泛在的反主体力量。技术逻辑的反主体性在人工智能技术中表现得尤为明显。技术的应用愈广泛,产生的反主体性效应往往愈深沉、愈强烈。正如学者指出:智能机器人的快速发展模糊了人机界限,对人的本质以及人的主体地位形成强烈的冲击[17](P119)。人与智能机器的进化正在相向而行。会思维是人的本质,随着智能技术的迭代进步,机器也会思维成为不争的事实,甚至超越人类;制造和使用生产工具亦是人的本质,智能系统完全可能自主地制造生产工具,并根据需要不断加以完善,因而劳动不再是人类的专利。智能技术作为整个社会的技术支撑,智能劳动、智能经济、智慧社会突飞猛进,智能科技日益构成了对人的全面宰制,人正在成为高速运转的智能社会的附庸。智能技术将人包裹在虚实结合的数字化生存中,技术沉溺浪费人的时间和精力。数字鸿沟、数字穷人可能成为解构社会的革命性因素。网络越来越庞大、机器越来越灵巧、系统越来越智能,而人自身却相对变得弱智弱能了。

人工智能可能成为人的全面发展的新枷锁。智能技术被运用在生产过程中,分工精细化与办公自动化将劳动者空间上彼此隔离,重复模块化和固定化的劳作,减少了人际情感交流机遇,破坏了劳动合作的情感意义,缩小了人格发展空间,阻碍了人的自由全面发展。智能机器人的研发,社会组织智能化的升级,高效精确自主的量子人工智能系统架构,平行管理与控制的混合增强智能框架,凡此种种,一方面增强了人驾驭自然和控制社会的技术力量,同时也增添了人的自由发展的负担和枷锁。人工智能本身及其应用导致的新异化现象不胜枚举。随着万物互联,大数据、智能化泛在,可能还会衍生更加多样、更加深度的异化现象[17](P120)。哈特穆特·罗萨提出了加速社会概念,意指不断强化的增长逻辑造成了科技加速、社会变迁加速和生活步调加速,由此造成了空间异化、物界异化、行动异化、时间异化、自我异化与社会异化[18](P147)。这种异化现在看来正未有穷期。

四、结 语

技术是人实现自我构建和世界构建的方式[19]。人工智能及其引发的劳动变革席卷当代社会政治经济生活各个角落的空前狂飙,向世人展示了一幅人工智能发展的绚丽景象,但也由此引发了人们的核心关切。人类已经走到了一个十字路口,正视已经或者正在到来的泛在异化,如何回应人工智能的时代之问,显然,完全运用前人工智能时代形成的已有理论和方法进行解释已经行不通。

对人工智能的可能前景束手无策而怀悲观失败的心态当然是错误的。因而,面向智能时代的新诉求,拓展智能时代的理论视野,创造友善、负责任的人工智能,构造一个人的劳动与智能机器协同演化、共生共长的生态系统,成为不二选择。康德将人等同于理性存在者,充分弘扬了人类理性的力量。我们相信:人类因理性而成长,也因理性而伟大。通过理性之缰绳驾驭好智能科技的野性,把技术的负向效应控制在合理限度,人类终将走向灿烂的未来。