围池而居:旱涝共存下黄土台塬传统聚落营建的景观特征研究

2023-01-17林晓丹

林晓丹

黄土台塬是介于低山与中高山之间,以流水侵蚀成因为主,地形平缓的黄土地貌[1]。主要的分布区域为黄河的两大支流所形成的渭河与汾河平原。旱涝共存是黄土台塬区最突出的气候特点。由于黄土台塬区气候干旱但夏季多短时暴雨,加之地势平坦不利于排水,因此,秋冬春三季缺水但夏季村落内涝是此地人们日常生活面临的主要困境。先民在长期的生存过程中,逐渐学会利用自然地势、遵循自然规律对雨洪加以利用,积累了丰富的经验[2]。在人与环境长期的相互作用下,黄土台塬传统聚落逐渐发展出稳定的形态类型,形成了一套独特的旱涝“自平衡”系统[3],呈现出可识别的地域景观特征。

人工挖凿的蓄水池成为此地的一种独特生活设施①,几乎每个村落都有1~2个水池,有的甚至多达5~6个,是构成此地聚落形态中不可忽视的重要景观元素(图1)。在功能层面,巷道与水池共同形成了一套完整的雨水收集和泄洪排水系统,既能积蓄雨水解决缺水地区人们的日常生活用水需求,又能有效拦蓄雨洪,是黄土台塬地貌固沟保塬的重要设施,反映了地方的生态智慧。在习俗范畴,水池会与周边纪念性建筑结合,形成整个聚落中最重要的仪式场所和景观中心,而水池的修建及使用规程也在一定程度上影响了聚落的社会组织结构[4]。因此,“围池而居”的聚落形态特征,不仅体现了人们利用地方风土知识和生态条件所做出的适宜性聚落营造模式,更体现了独特的地方社会场景,具有重要的文化遗产价值。本文以黄河晋陕沿岸黄土台塬区的传统村落为例,基于实地调研,解析水池与聚落空间建构之间的关系,以期为适应不同生态条件下传统聚落景观特征的保护与传承提供一种视角。

图1 黄土台塬聚落水池航拍图1-1 韩城市西原村图1-2 合阳县东宫城村图1-3 合阳县行家庄村图1-4 合阳县黑池村图1-5 稷山县北阳城村图1-6 万荣县阎景村图1-7 合阳县行家庄村图1-8 韩城市徐村

1 水池的类型与命名

虽然黄土台塬风土聚落普遍挖凿水池,但不同蓄水池的功能类型也存在一定差异。田野调查中发现,聚落成员对水池不同的命名方式反映了地方不同的风俗习惯,并蕴含了地方对水资源的利用与社会管理的智慧。水池的命名并非只是同一事物的不同名称,同时反映了水池具有多重功能。一般来说,汲井困难的村落开凿水池是为解决人畜的饮水问题,另有一些村落开凿水池,则是基于泄洪排水的考虑,池水虽不用于人饮用,但为浣洗衣物、房屋建筑、牲畜饮水提供了便利。

水池的命名系统能够体现集水方式。渭北旱塬②大多将村中水池命名为潦池、涝池、灌池等,“潦”字意指雨水大或路上的流水,这一命名生动地反映了水池汇集村中各巷道雨水的汇水方式;“涝”字,则反映了水池用于泄洪排涝的作用;灌池一般处于村落边缘,不为存水,只为泄洪。汾河流域则大多将村中水池命名为天池、泊池、池泊、池陂,“天”字生动反映了干旱地区“取之于天,用之于人”的蓄水方式。

水池的命名系统能够体现其具体功能。有的水池被称为麻池、麻潢,体现了用于沤麻的生产作用;有的被命名为牛泊池、马泊池,体现了提供牲畜饮水的作用;还有的被起了带有人文意蕴的名称,如莲池、柳池、黑池、白池、明池等,反映了人文景观作用。民间文献一般将水池称为官池③,反映了在社会管理方面,水池的权属是属于一个家族或整个村集体的公共财产。可以说,不同主导功用的水池在选址、形状、规模、数量及与巷道组织的关系上塑造了不同聚落的景观特征。

2 水池与聚落的景观特征

2.1 “池-巷”组成的蓄水排涝体系

无论水池的命名与主导功用有何差异,在缺水的黄土台塬地貌上,池中水的来源都是汇聚雨水与雪水等地表水。例如,徐村涝池的进水口处建有一座碑楼,背面刻写“细流不择”,形容村中的所有水流不分大小均汇入池中。为了充分利用地表径流,水池会与村中巷道紧密结合。巷道在暴雨之时化身为水流通道,基于自然地形高差,与水池共同组成一套完整的“巷-池”蓄水排涝系统。

基于田野调查,本文选取了黄土台塬区的26个典型传统村落(表1)。通过分析巷道的组织结构与池子的分布情况,以及与周边大尺度自然环境的互动关系,总结出“多池联动”(a)、“分巷汇水”(b)、“外围拦蓄”(c)3种蓄水排涝模式,分别对应不同的聚落形态特征,下面将结合具体实例的布局特征来详细展开论述。

表1 涝池数量及类型统计表

1)“多池联动”模式。

东西向与南北向的巷道组成“十”字形,是村落最常见的布局方式。十字交叉口作为可达性最高的节点,也是水池位置的首选。一村之内往往会开凿有多个水池,不同的水池在选址、规模等方面均会有所配合,形成有主次关系与汇水次序的“多池联动”模式。其特点主要体现在3个方面:一是分区使用的便利性,各水池的排布与各居住片区相对应,在合理的服务半径内解决不同区域蓄水排水及用水便利的问题;二是有效预防水患,利用多个水池形成的汇水排水网络,对水流形成缓冲及分流,防止过大水流对村中道路及建筑物造成破坏;三是将建成区内部小的蓄排子系统与周边自然环境进行联动,形成更大的“巷-池-沟”蓄水排水系统。

黄河晋陕两岸的传统村落体现出明显的同族聚居形态,组团邻里一般由同族构成,并以组团为单位修建水池等公共设施。如韩城市西原村(图2-1),全村共有6个水池,最大的大涝池位于村中心的十字交叉口处,占地约4 000m2;另外5个小涝池围绕在村落周边,分别服务于不同的居住片区。由于西原村是典型的“村寨分离”的“一村三寨”类型[5],有3个水池分别与3个姓氏修建的寨子发生关系,方便寨中人取水用水,为不同家族提供了便利的配套服务[6]。

图2 “多池联动”模式的典型案例图2-1 韩城市西原村图2-2 襄汾县丁村 图2-3 合阳县行家庄村

又如襄汾县丁村(图2-2),清乾隆《丁氏宗谱》记载:“村中有两天池,俱座落中院,东头一、西头一。天降时雨,聚水于内,饮牛马、濯污衣,以及建房取水、童子沐浴,大有裨益。[7]”可以看到,2个池分别方便村落东、西2个区域的人取水用水。

在传统农业社会,乡村需要牲畜进行农业生产,牲畜的日常用水量甚至比人还大。由于汲井供牲畜饮水过于费时费力,故牲畜的日常饮水主要依赖水池。因此,在那些无法凿井而必须靠水池饮水的村落,往往会有人、畜2类饮水池,进行严格的水源管理。如合阳县行家庄村(图2-3),共有3个涝池,其中南池为吃水池,有专人看管,严格禁止洗衣和饮牲口,杜绝污染水源的行为。东池是洗衣物、饮牲口的生活用水池[8]。

黄土台塬区风土建筑的墙体以夯土夯筑或土坯砖砌筑为主,道路也大部分为土路,因此在水流过大的时候,极容易冲毁道路与建筑。加之黄土台塬地貌的典型特点是坡多沟多、土质疏松,为了保证耕地的完整性,聚落往往依沟而建。因此,季节性强水流在冲向沟边的时候,极易造成台塬边缘的沟头滑塌,对聚落造成严重的危害。

基于此,“多池联动”模式的另一形态特征是在村中心修建小池,将大池甩在村落集中居住区的外围。通过这种布局方式,可以有效利用村中心小池缓冲水流,减缓暴雨水流的流速。经过小池缓冲过后的水流最终汇聚入村外大池,大池满溢或决口也不会对村落集中居住区造成影响,而是直接排入与村落紧邻的冲沟,将“巷-池”组成的小的子系统进一步扩大为“巷-池-沟”的大系统,形成与周边自然环境的联动。

柳枝村(图3-1)选址在汶水与泌水之间,南北皆为水系冲刷形成的东西向沟壑,共2个水池。由于地势西北高、东南低,上涝池在北部村中心位置,规模较小,约100m2;下涝池在村东南角,规模较大,约300m2。每逢大暴雨,村西北的水流先流经北巷、西巷汇入上涝池,减缓水流冲击力,上涝池满溢后才会通过老门巷与东巷汇合,流入下涝池。如下涝池满溢,则雨水经东门洞排出,汇入村落南边的老虎沟下游,经郭庄沟最终汇入上一级的泌水河,形成一套完整的排水体系[9]。

图3 “多池联动”模式的典型案例汇水次序示意图3-1 韩城市柳枝村 图3-2 合阳县东宫城村

东宫城村(图3-2)选址在黄河西岸,徐水沟北岸的台塬边缘,共有4个水池。村周原有一圈土墙,由于地势西南高、东南低,大暴雨时,村外冲过来的强水流会突破西门先注入村中心的小涝池,形成一定的缓冲和分流,池水满溢后,将雨水分流至南涝池与东涝池。东涝池规模最大,又称大涝池,位于东门外,远离居住核心区,紧邻农田及果园,溢出的水可直接用于灌溉。南涝池位于南门外,紧邻沟壑边缘,对冲入沟中的水流起到缓冲作用,池中溢出的水也可自然排入沟内。

2)“分巷汇水”模式。

多条东西向平行巷道组成的“三”字形布局,也是黄土台塬聚落极为常见的巷道组织方式。为了方便汇聚雨水,水池一般选在平行巷道地势较为低洼的一端,多个水池分别汇聚不同巷道的雨水,形成几乎互不干扰的“分巷汇水”模式,呈现池子与巷道一一对应的独特聚落形态。

典型的案例是合阳县黑池村与万荣县闫景村。黑池村(图4-1)共有4个池子,地势西高东低,有3个池子分别位于3条平行巷道的东侧,自北向南依次为后巷东头的后池、大巷东头的黑池和南场巷东头的南池,还有一个位于村西,是后巷西头的西池。东边3个池子分别汇聚对应的3条平行巷道上的雨水,由于东南角地势最为低洼,所以南池的规模相应也最大。阎景村(图4-2)共有4个涝池,地势西高东低,有3个分别位于3条东西主巷东头,自北向南依次为后巷东头的后池、前巷东头的前池和南巷东头的大南池,还有一个东池位于村北延伸出村外的南北向的后井巷东。水池分别汇聚3条东西主巷的雨水,同时各池发挥着缓冲与引导水流的作用。与黑池村类似,由于东南角地势最为低洼,因此南池规模最大。

图4 “分巷汇水”模式的典型案例图4-1 合阳县黑池村图4-2 万荣县阎景村图4-3 韩城市相里堡村

“分巷汇水”模式除了考虑水池与巷道的关系外,还要综合考虑水池与周围自然环境及地形的关系。前文已述,黄土台塬区沟壑的侧蚀与滑塌是当地村落面临的最大潜在威胁,因此位于台塬边缘紧邻沟壑的村落,水池一般会选址在沟头附近适当距离。这种布局方式既有利于积蓄雨水,又能在池水满溢后直接将水排至崖底,同时能非常有效地防止暴雨水流猛烈冲刷致使沟壑边缘崩塌,防止沟头继续向村落建成区方向延伸造成破坏,蕴含着地方先民长期总结出来的生态智慧。如位于黄河西岸崖壁边缘的韩城市相里堡村(图4-3),原有4个水池,都分布在沟崖边缘。其中位于张家巷东头的池子,因为台塬边缘的逐年崩塌已经消失,用村民的话是“涝池崩到沟里去了”,由此可见水池对于暴雨冲刷沟壑的缓冲作用。

3)“外围拦蓄”模式。

黄土台塬由于地势过于平坦却存在多级台地,因此季节性暴雨是当地产生洪涝灾害的主要原因。许多村落会在季节性洪水来向的村落建成区外围修建拦截洪水的涝池。

选址在山麓地带的村落,会在地势较高处修建规模非常大的水池用以拦蓄季节性山洪。如蒲城县的大孔寨村(图5-1),由于选址在黄龙山脚下,为了在季节性山洪来临时缓冲洪流、拦蓄洪水,以防止村落被淹没,在北门外开凿了一个占地约6 000m2的涝池。由于整个村落地势北高南低,而大涝池却一反常态地建在了北边地势最高的地方,还被村民总结成为大孔寨四怪之一——“涝池高过北城墙”④[10]。

图5 “外围拦蓄”模式的典型案例 图5-1 蒲城县大孔寨村图5-2 襄汾县西中黄村图5-3 合阳县灵泉村

又如西中黄村(图5-2),由于村落选址在吕梁山脉东麓三官峪洪积扇与平地交接的地带,每逢雨季便会直面山洪,因此在村落北门外设置一座大涝池。同时修建笔直的道路贯穿南北,将洪水疏导,从村落中心穿过。据村中老人口述,西中黄村的得名即是由于每逢暴雨,掺杂泥沙的黄色洪水从村落中心咆哮而过,从而得名“中黄村”[11]。

选址在台塬边缘的村落,暴雨时地表水会冲入沟壑形成“滚坡水”。如合阳县灵泉村的西涝池(图5-3),由于选址东面临沟,整体地势西高东低,每逢暴雨时节,村西总会有洪水从西坡冲过来,西涝池的作用便是对滚坡水起到一定的缓冲作用。据村中老人口述,多年来用“西池满没满”来衡量洪涝险情,夏季若遇暴雨,西池满溢就需要在前巷进行围堵。直至抽黄总干渠⑤修成,村中西涝池才逐渐失去了防洪排涝的作用而被填平[12]。

2.2 “池-庙”形成的地方社会场景

在缺水的黄土台塬区,水池除了在技术层面实现节水性能优化外[13],还是一处稀缺的旱地水体景观资源,能为村民提供休闲娱乐、景观观赏之用。因此,大部分村落的核心公共空间都是围绕水池展开的,水池旁边建有龙王庙、池神庙、关帝庙等众多庙宇,并配合修建戏楼、影壁、牌楼等,一般祠堂也会选址在水池周边。由于蓄水池池边土地湿润,利于植物生长,池内会种有莲花等水生植物,还会有鱼、龟、蚌类等生物,池子周边还会有槐树、杨树、柏树等,共同形成一个丰富的开放空间及景观中心,承载独特的地方社会场景。

“池-庙”所组成的公共空间,往往是成员对聚落人文历史环境意象最深刻的部分,控制着他们对聚落数百年发展的空间分布秩序与形态特征的认知。实地调研中发现,无论是现存的民间碑刻、明清历史村图、村民回忆的近现代村图,还是村民口述,涝池及其周边建筑共同形成的公共空间总是被极致刻画的对象,反映了从聚落成员的主体视角对“围池而居”聚落形态特征认知的群体意向与集体记忆。如万荣县高家庄村碑刻载:“雨集而常盈,地润者屋亦润,波流而不泄水,蓄者财亦蓄,民安物阜,俗美风清。[14]”韩城徐村重修水池碑刻载:“浣衣服,沤菅麻,饮马牛,举熙熙然怡情快意于斯池之中,旷怀而晤,则磊落之形,可呼丈,暗淡之色可论交,砼然而坚,确者可攻玉渊,然而深静可涤心,又况且楼台倒影,入乎池塘,星月错落印乎波涨,虽古之愚溪不能过也。[15]”这些碑刻都详细描画了涝池及周边公共建筑、构筑物共同形成的让人心旷神怡的景观中心。

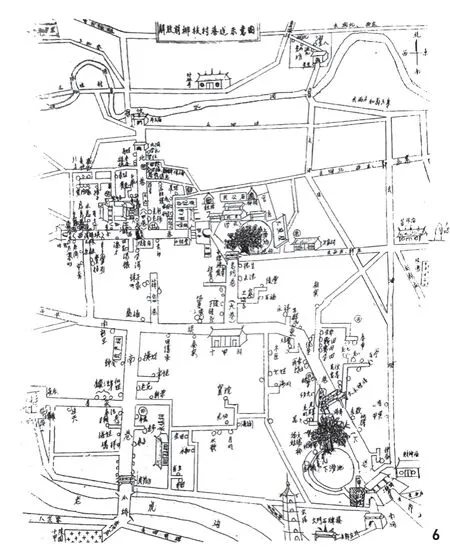

例如,柳枝村村民所绘制的历史村图(图6),刻画了上涝池与关帝庙建筑群组成的完整公共空间,以及下涝池与东洞子组成的完整门户空间。虽然现在2个涝池均已被填平,但根据图像及村民口述可大致还原当时热闹的场景:上涝池紧邻关帝庙东门,涝池进水口的西南角曾有一株很大的白杨树。涝池正东建有一座大照壁,南边紧邻老门巷,巷口有一座骑街的木牌楼,西侧紧邻卫家祠堂。关帝庙、白杨树、照壁、牌坊、祠堂等公共建筑及构筑物围绕着涝池,共同形成一组景观丰富的公共活动中心。每逢夏季,村民多聚集于此,消暑闲聊,是全村最有活力的地方。下涝池与周边的孙公祠、木牌楼及东门洞组成另一组公共空间。巷道穿过东门洞后在下涝池处形成一个环岛,左右绕涝池再汇到东巷。涝池西边正对木牌楼,过了木牌楼即为孙公祠,旁边还有一座公共井房,西进水口处曾有2棵白杨树,南北并列,被村民称为“姊妹树”,形成了村落的门户空间[9]。

图6 柳枝村老人手绘村图

此外,水池周边结合村庙都会布置戏台,在水池形成的宽阔空间与池岸绿树成荫的环境中看戏,曾经是此地独特的社会场景。在田野调查中,许多村民都特意提到了戏台建在水池周围这件事情,他们认为水池会对唱戏起到扩音效果。用现代科学语言来解释,是由于水面会通过声衍射效应使声音传播得更远。在农耕文明时代,这种水池与戏台的组合关系是一种民间生存智慧的体现。

村中发生的各种集体行为与仪式活动,都会利用水池周围的开敞空间进行。每逢夏季庙会,甚至会在水池内摆擂台举行游泳比赛;每到大年初一,会在水池周围举行社火、游灯等节庆民俗活动。

3 水池的地方营造技艺

水池进水口一般修筑宽阔的多级石阶步梯直达池底,这样处理既能满足自然汇水的进水口径需求,同时又能方便人们在不同水深下取水用水及池底清淤(图7)。溢水口一般开口较小,设置在有利于泄流的方向,不需要直接与巷道相接,水位线超过后自然漫溢。

图7 涝池进水口实景照片 图7-1 徐村涝池现状 图7-2 南社村涝池现状

按照水池蓄水的用途不同,分为2种类型:一种是土池,如前文提到的灌池,主要功能是为了拦截雨水,防止冲垮沟缘,不采取防渗措施,水长期渗入地下;另一种是最常见的蓄水池,要采取防渗措施,对水池周边进行砌护处理,设计并修筑进水口、溢水口,有的还会修建引水渠、排水沟、过滤池等配套设施,提高蓄水能力。

进水口的位置与个数会根据池子形状来设置,如黑池村的黑池,因形状似三角又被村民称为“角角池”,长约40m,宽约30m。在西北角设置一个进水口,汇聚大巷自西向东的地表水,修建宽约3m的台阶方便村民洗衣取水。东北角留有溢水口,水位过线自然溢出,排向村东农田区(图8-1)。又如徐村大巷东端的墨池,呈不规则状,长约26m,宽约20m。在西北角与东北角共设置2个进水口,分别自东西两端汇聚主路与2条南北巷道的地表水,修建宽约4m的石梯与坡道,东边留有溢水口,水溢出后排向南小巷(图8-2)。

图8 涝池进水口、溢水口、引水槽与巷道关系示意图8-1 黑池村图8-2 徐村图8-3 相里堡村

还有的水池会修建配套引水渠。如相里堡村南涝池紧邻黄土沟壑边缘,西南角设置进水口,每逢暴雨过后,涝池的水溢出无法顺利排到沟边,造成小范围内涝。因此村民在涝池正东增加了一条宽约2m、直通沟边的引水渠,引导池东溢水口溢出的水顺利排到沟边,并在沟边排水口处设置了照壁(图8-3)。

如果水池是人畜饮用的“吃水池”,还会设置配套的过滤池。如光村南门外曾有2个涝池,中间仅隔半丈车道,之间有暗道相通,又称子母池⑥。小池在大池北面,面积约300m2,大池面积约2 400m2,雨水先汇入北面的小池,满溢后汇入南面的大池,小池对大池的雨水起到沉淀作用,是典型的过滤池,体现了巧妙的生态智慧[16]。

目前发现的重修水池相关碑刻,如万荣高家庄村“近年岸崩底罅”,合阳灵泉村“但水土交会之地,不无渗漏,而周围崖岸又多损伤”,韩城徐村“暨后水浸石落,罅漏不免”,基本都提到了水池年久失修的“岸崩底罅”,以及重修的方法主要是“岸以石砌,底以土填”,由此可见蓄水池面临的最大技术难题是防渗漏问题。

传统涝池的地方营造技艺共有5个步骤:1)挖土;2)铺底;3)钉底;4)砌墙;5)筑坡。铺底前,要对池底进行基础清理,之后先将池底素土夯实,再用二八灰土(石灰和土的比例为2:8)夯实2遍,最后还要用三七灰土(石灰和土的比例为3:7)夯实1遍。钉底指的是用胶泥钉处理池底,采用黏土捣砌的方式形成池子的防渗层。具体操作为:先在底部每间隔30cm,用锥形木棒锤打竖向孔若干,再将红垆土形成的胶泥制作成锥形胶泥钉,将其插入孔内,用石柱子打平,增加牢固性。红垆土作为土壤的一种类型,其特点是致密、坚硬且有很大黏性,不易渗水,但又天然透气,可以在池底形成一层有效的防渗层。

可以看到,传统的土涝池结构简单、修建方便、就地取材、经济适用。其维护方式也非常简便,在春季蓄水减少或干涸的时候,将沉淀的淤泥挖运走,污泥又能够作为有机肥料,形成完善的生态循环[17-18]。

4 结语

本研究所选取的具体案例均为目前保存较为完好的传统聚落,具体分析在田野调查之外,主要依赖于历史文献研究与口述史研究。随着现代化钻井技术等取水技术的更新,蓄水池解决人畜用水的功能日渐减弱。许多地区盲目学习城镇规划建设方法,将原本作为景观中心且凝聚生态智慧的蓄水池填埋成广场,或者直接废弃成为生活垃圾、建筑垃圾填埋场,以及生活污水的臭水坑,致使水池及其周边生态环境恶化,陷入了“存废两难”的境地。在乡村振兴背景下,如何在保持地域景观特征的基础上,进行农业现代化与农村人居环境提升是关键。

“围池而居”作为黄土台塬地区传统聚落的典型景观特征,不仅体现了因地制宜、适应环境的历史经验,更是可以进一步借鉴与发展的地方生态智慧。基于对文化景观特征的保护与传承需要,以及对日常生产生活的经济与发展需要,近些年陆续有学者提出了传统聚落“景观式”保护的思路[19-20],侧重于保持聚落原有的地景格局、聚落格局和标志性场所与建筑物,延续当地特有的地方场景和集体记忆,强调在聚落演进中保持关键性特征,这给了本文极大的启示。对于黄土台塬聚落,“池-巷”组成的蓄水排涝体系,以及“池-庙”形成的地方社会场景,是当地极其重要的景观格局和关键性特征,对其进行深入的解析与研究,有助于实现地方传统聚落社会与生态文明的全面复兴。

注:文中图片均由作者绘制或拍摄。

致谢:感谢同济大学常青工作室提供的帮助,感谢调研小组成员孔惟洁、李竞扬、王瑞坤、江攀、马松瑞、贾兴舟、覃晨婉、张玉娇、周婧对田野调查提供的帮助。

注释:

① 在我国西北黄土高原丘壑区、华北干旱缺水山丘区、西南干旱山区均有凿池集蓄雨水的情况,本文重点讨论汾渭平原的黄土台塬区。

② 渭北旱塬一般指的是渭河北岸的黄土台塬区。

③ 例如,万荣高家庄现存碑刻《重修官池记》(1852),党家村现存《新修泌阳堡碑记》(1856),描述涝池的位置与尺寸为:“西边南,官池一段,东宽二丈,长六丈三。”

④ 大孔寨村的四怪分别为:寨子修在干梁梁、空空戏楼人来往、斜斜街道半里长、涝池高过北城墙。

⑤ 抽黄灌溉工程指的是以黄河为水源,采取提灌的方式灌溉关中东部地区的水利工程。

⑥ 根据光村的村民回忆,现在两池均已填平消失。