王融《净住子颂》与南朝忏悔仪式的诗化

2023-01-17潘慧琼

潘慧琼

(安徽财经大学 文学院, 安徽 蚌埠 233030)

王融是南朝著名文士,也是“永明体”诗歌的创始人之一。20世纪90年代以来,学界对王融的研究已经从最初的诗歌研究不断向其儒家思想、家族身份和散文创作等方面拓展。尽管目前学界已经出现了一些颇具分量的研究成果,如陈庆元的《王融年谱》[1]、林晓光的博士论文《王融与永明时代》[2]等,但与同时代的谢朓、沈约等其他永明诗人相比,学界对王融的研究力度与其时代影响力还是不相匹配。

《净住子颂》三十一章在王融作品中具有特殊意义。陈允吉先生认为其中的七言部分是本地诗人受到佛偈译文某些影响后产生的新事物。学者李秀花在《论王融对佛偈体的改造及其文学史地位》一文中也指出王融对佛偈体进行了很大改造,具备了追求形象化和韵律的文学特征[3]。但该文认为王融的佛偈体已经“大大不同于佛经中的偈颂”的观点是值得商榷的。《净住子颂》虽题名为“颂”,但历史上关于这组作品的收录却有三种不同的体裁归类。

第一种将《净住子颂》归为“佛偈”,以唐代释道宣所撰的《广弘明集》为代表。释道宣曾对《净住子》进行辑佚,“余以暇景,试括检之……隐括略成一卷”[4]109-110。释道宣所辑录的《净住子净行法》一共三十一法门,各法门经论内容结束之后附录王融所作的相应法门颂。三国时期释支谦 《法句经序》论“佛偈”云:“偈者经语,犹诗颂也。是佛见事而作,非一时言,各有本末,布在诸经。”[5]很显然,道宣是将《净住子颂》视为佛偈的。

第二种将《净住子颂》归为“诗”,以唐代徐坚所撰《初学记》为代表。《初学记》卷二十三“佛第五”名下列“诗”类,录王融《净住子颂》五首,其中《呵诘四大门诗》《在家男女恶门诗》《努力门诗》文字与《广弘明集》所录《呵诘四大门颂》《在家男女恶门颂》《努力门颂》《回向门颂》内容相同,《大惭愧门诗》却与《广弘明集》所录《善友劝奖门颂》文字相同[6]。《极大惭愧门颂》为《净住子净行法》第十八法门,《善友劝奖门颂》为第十九法门,两者前后相接,《初学记》中的错误应是编撰者抄录错误所致。现代学者逯钦立对《先秦汉魏晋南北朝诗》进行了辑校,沿袭了《初学记》的体裁分类,将这五篇收录于王融诗中。

第三种将《净住子颂》归为“散文”,以清代严可均所撰的《全齐文》为代表。《全齐文》没有收录萧子良的《净住子净行法》,但在王融名下单独收录了王融的《净住子颂》三十一章,篇名及文字内容与《广弘明集》中所录基本相同。

《净住子颂》在体裁归类上出现的分歧,源于这组作品同时具备了“颂”的篇名、“诗”的语言形式和“佛偈”的内容。实际上,“佛偈”作为讲经人因时因地而作的理论总结,其内容多是对佛理的总结和赞美,类似于中国传统文体中的“赞”和“颂”,本身并没有语言形式的限制。笔者认为,《净住子颂》 虽名为“颂”,却与南朝其他文人所作的单篇礼佛颂不同。它一共三十一章,具有很强的仪式针对性,且语言形式多样,修辞手法丰富,是一组高度汉诗化的佛偈。

一、 《净住子颂》的语言形式设计

王融《净住子颂》的创作与南齐竟陵王萧子良撰《净住子》有密切关系。萧子良《净住子》序云:“所谓净住,身口意身洁意,如戒而住,故曰净住。子者绍继为义,以沙门净身口七支不起诸恶,长养增进菩提善根,如是修习,成佛无差,则能绍续三世佛种,是佛之子,故云《净住子》。”[7]67由此可知,《净住子》是一部指导佛教徒修习忏悔仪式,以求“净身口七支不起诸恶”之书,原著至唐代已经散佚,释道宣整理的《净住子净行法》一卷本虽然只是节略本,但“撮梗概之贞明,摘扶疏之茂美,足以启初心之跬步,标后锐之前踪”[4]110,基本完整呈现了南朝士大夫修行忏悔仪式的全过程。

研究者普遍认为,萧子良所撰《净住子》三十一法门可以分为两组或三组,即“1~24 门为一组,25~31 门为一组……构成礼拜、忏悔、劝请、随喜、回向、发愿的五悔式忏仪”,或 “1~24门为广义的忏悔、25~27门为别礼住持三宝、28~31门为劝请、随喜、回向、发愿四个节次”[8]。无论分为两组或三组,第一至第二十四门都被视为广义的忏悔或忏悔仪式的实修内容,尤其是第二十四门《一志努力篇颂》,被认为是整个忏悔仪式的分界线。

王融的《净住子颂》在篇目顺序上与《净住子》是严格对称的。值得注意的是,《净住子颂》三十一篇的语言形式并不统一,而是十篇四言、十篇五言 、十一篇七言。其中七言的最后一篇《发愿庄严篇颂》与其他十篇又有所不同。该篇前六句为“心所期兮彼之岸,何事浮俗久淹逭。照慧日兮驾法云,腾危城兮出尘馆。芳珠烨兮闻岁时,宝树飗兮警昏旦”。几乎句句以“兮”字作为结构助词,抒情色彩浓郁,是非常典型的楚辞体。也就是说,王融的《净住子颂》三十一篇是每十篇转换一次语言形式的,而且王融并没有选择被研究者们视为仪式分界线的第24篇《一志努力篇颂》作为从五言到七言转换的起始篇目。

从《净住子颂》各篇的内容来看,第一至第十篇为四言。其中,第一、第二篇依次为 《黄觉辨德篇颂》《开物归信篇颂》,主要礼赞佛法,要求忏悔者承认佛法的至高地位,这是忏悔仪式的第一步。第三至第五篇依次为 《涤除三业篇颂》《修理六根篇颂》《生老病死篇颂》。这是忏悔礼最基本的三个自省领域,也是忏悔的本义。第六至第十篇依次为《克责身心篇颂》《检覆三业篇颂》《诃诘四大篇颂》《出家顺善篇颂 》《在家从恶门颂》(1)《初学记》作“在家男女恶门诗”。,是对前三门内容的具体化。

第十一至第二十篇为五言,依次为《沈冥地狱篇颂》《出家怀道篇颂》《在家怀善篇颂》《三界内苦篇颂》《出三界外乐篇颂》《断绝疑惑篇颂》《十种惭愧篇颂》《极大惭愧篇颂》《善友奖劝篇颂》《戒法摄心篇颂》。这十篇通过描绘修行前、修行中、修行后等多个环节中修行人心理状态的变化,进一步宣扬善恶殊途,强调忏悔修行的必要性。

第二十一至第三十一篇为七言。其中第二十一至第二十四篇依次为《自庆毕故止新篇颂》《大忍恶对篇颂》《缘境无碍篇颂》《一志努力篇颂》。这四篇描绘了修行者完成修行后精神澄明、身心畅快的状态。第二十五至第三十一篇依次为《礼舍利宝塔篇颂》《敬重正法篇颂》《奉养僧田篇颂》《劝请增进篇颂》 《随喜万善篇颂》《回向佛道篇颂》《发愿庄严篇颂》,最后这七篇所呈现的仪式并非专门针对忏悔仪式,而是佛教仪式的常规内容,如礼拜住持三宝、劝请、随喜、回向、发愿等,目的是祈求佛祖感应或表达对佛祖的崇敬与感恩。

笔者认为,第二十四门《一志努力篇颂》虽然可以视为忏悔仪式修行者个人心路历程的终结,具有“启下”的功能,但不是“承上”的最佳环节。在整个忏悔仪式中,第三至第二十篇已经将忏悔的内容和修行方法说明完毕,第21篇《自庆毕故止新篇颂》已经开始“承上”。忏悔实际上是一种自我检讨,反省自己犯过的罪恶,最终目的就是为了不再犯下新的罪恶。“毕故止新”指旧罪已除、新罪不犯。“大忍对恶”和“缘境无碍”即面对世间诸种业障,不再害怕也不再为之所累,这两篇介于“毕故止新”与“一志努力”之间,是完成修行目的之后的一种心理延伸,想要获得这种超然的心理体验,只能依靠坚持不懈的努力。因此,王融以《自庆毕故止新篇颂》为七言之始,是将第二十一至第二十四篇作为了承上启下的整体。这种处理语言形式不但没有背离忏悔仪式的心理演进逻辑,而且有效维持了四言、五言和七言的篇目平衡,能够充分体现王融的审美考量。

以“颂”的形式创作佛偈非王融首创。刘宋以来,谢灵运等众多文人都曾以诗、颂、碑、铭、赞等形式礼赞佛法,但兼善四言、五言和七言的作者很少。在王融的时代,“五言居文词之要,是众作之有滋味者也,故云会于流俗”[9]36。文人所作的礼佛诗颂基本都是五言。南朝七言诗也颇为发达,但主要是民歌和文人拟乐府。当时文人用七言创作拟乐府,是因为七言比五言形式更为疏散纵畅,“适合文人摇曳的才情和艳思”[10],但也仅限于使用七言抒发一些包含男女相思、羁旅思乡在内的个人情思,对于述祖德、祭郊庙、论佛理等严肃题材,是不采用七言诗的。像《净住子颂》这样大规模以七言创作佛偈的,王融是第一人。

七言的音节比五言的音节丰富。王融以七言为佛偈,赋予了佛偈更显著的音乐性。这对忏悔仪式的修行是有益无害的,因为忏悔仪式虽然是一种实践性行为,但佛偈本身和佛经一样,需要修行者诵读。南朝高僧释慧皎论讽诵经典的好处与难处时曾说:“吟讽经典,音吐遒亮,文字分明,足使幽显欣踊,精神悦畅,所谓歌诵法言,以此为音乐者也。”[11]释慧皎认为大声朗读经典对理解经典文本的深刻含义和提升个人精神状态都很有帮助,诵读佛经或佛偈就如同听音乐一般。《净住子颂》先后使用四言、五言、七言的形式解说忏悔仪式的修行内容、修行方法和修行意义,不仅在内容上有一种循序渐进的仪式感,在诵读上也有一种从庄重到清雅、再到舒缓的节奏感,仿佛对应着修行人从沉重到圆满的情绪变化。

王融“少而神明警惠,博涉有文才”[12]817,是南朝著名的少年才子。他所作的《曲水诗序》“文藻富丽”,惊艳当世,以至北朝使者“在北闻主客此制,胜于颜延年,实愿一见”[12]821。能让北朝使者远道而来、慕名拜阅作品的南朝作家少之又少,王融便是其中之一。他对《净住子颂》的语言设计, 完全是在展示自己的语言驾驭能力,是一种对才情极度自信的表现。陈允吉先生在《中古七言诗体的发展与佛偈翻译》一文中认为,《净住子颂》的七言部分同时具备了“通体七言”“隔句押韵”“两句两句衔接传递”三要素,因此“为梁末成熟七言诗的出现提供了一个规范化的模型”[13]。这种“模型”地位显然主要是形式上的。受到“命题作文”的内容限制,《净住子颂》中通篇自然晓畅,意境成熟的佳作还不多。

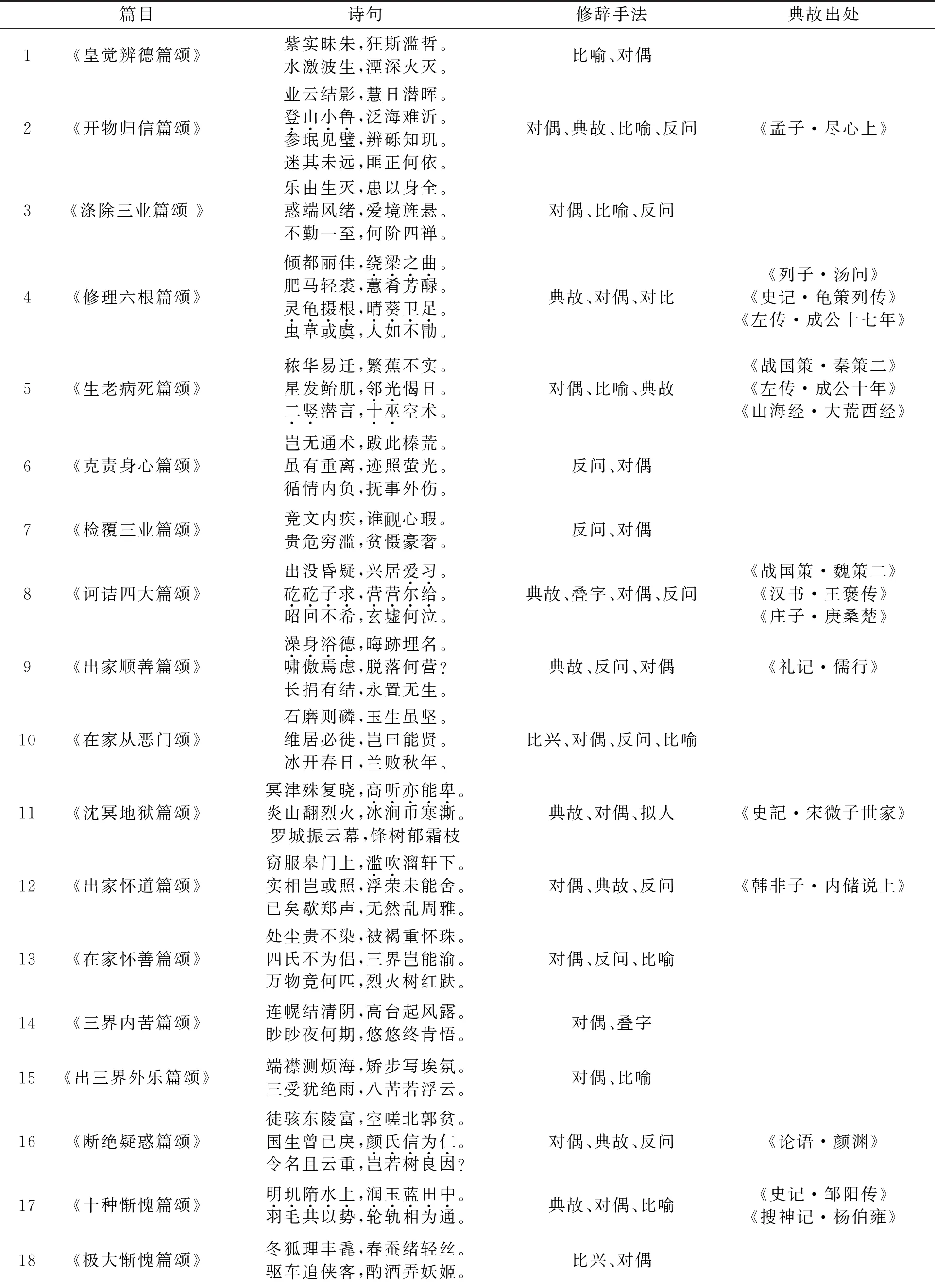

二、 《净住子颂》的修辞手法

《净住子颂》虽然可以归入佛偈类,但佛偈也有“偈颂”和“说偈” 两类。鸠摩罗什《为僧睿论西方辞体》云:“天竺国俗,甚重文藻。其宫商体韵,以入弦为善。凡觐国王,必有赞德,见佛之仪,以歌叹为尊。经中偈颂,皆其式也。但改梵为秦,失其藻蔚,虽得大意,殊隔文体,有似嚼饭与人,非徒失味,乃令呕秽也。”[14]可见,“偈颂”的体式源于天竺国觐见国王和参拜佛礼的赞歌,本就是文采斐然的,但汉译之后的佛偈已经失去了原有的味道。“说偈”比较口语化,如《金刚经·法身非相分第二十六》所载,“尔时,世尊而说偈言:‘若以色见我,以音声求我,是人行邪道,不能见如来’”[15]。王融所作显然属于注重文藻的偈颂类。从这个角度来说,《净住子颂》与梵文语境中的“偈颂”在审美风格上并没有很大不同。梵文佛经中偈颂的藻饰难以汉译,因此现存汉译佛偈多是说偈。王融为了将偈颂写得更加精美,不仅刻意设计了语言形式,还大量使用了汉诗的修辞手法。《净住子颂》各篇使用的修辞手法以及典故文献出处见表1,加标着重号的诗句是目前能够明确典故出处的诗句[16]。

如表1所示,《净住子颂》三十一章至少使用了八种修辞手法,使用频率由高到低依次为对偶、典故、反问、比喻、叠字、拟人、比兴和互文。对偶是《净住子颂》最基本的修辞手法,表1中所列对偶句是以比较严格的标准进行筛选的,即同时满足词意、词性和平仄的对仗。如果把对偶的标准放宽一些,《净住子颂》各篇使用对偶句的数量至少约占全篇的80%。

表1 《净住子颂》的修辞手法与典故出处

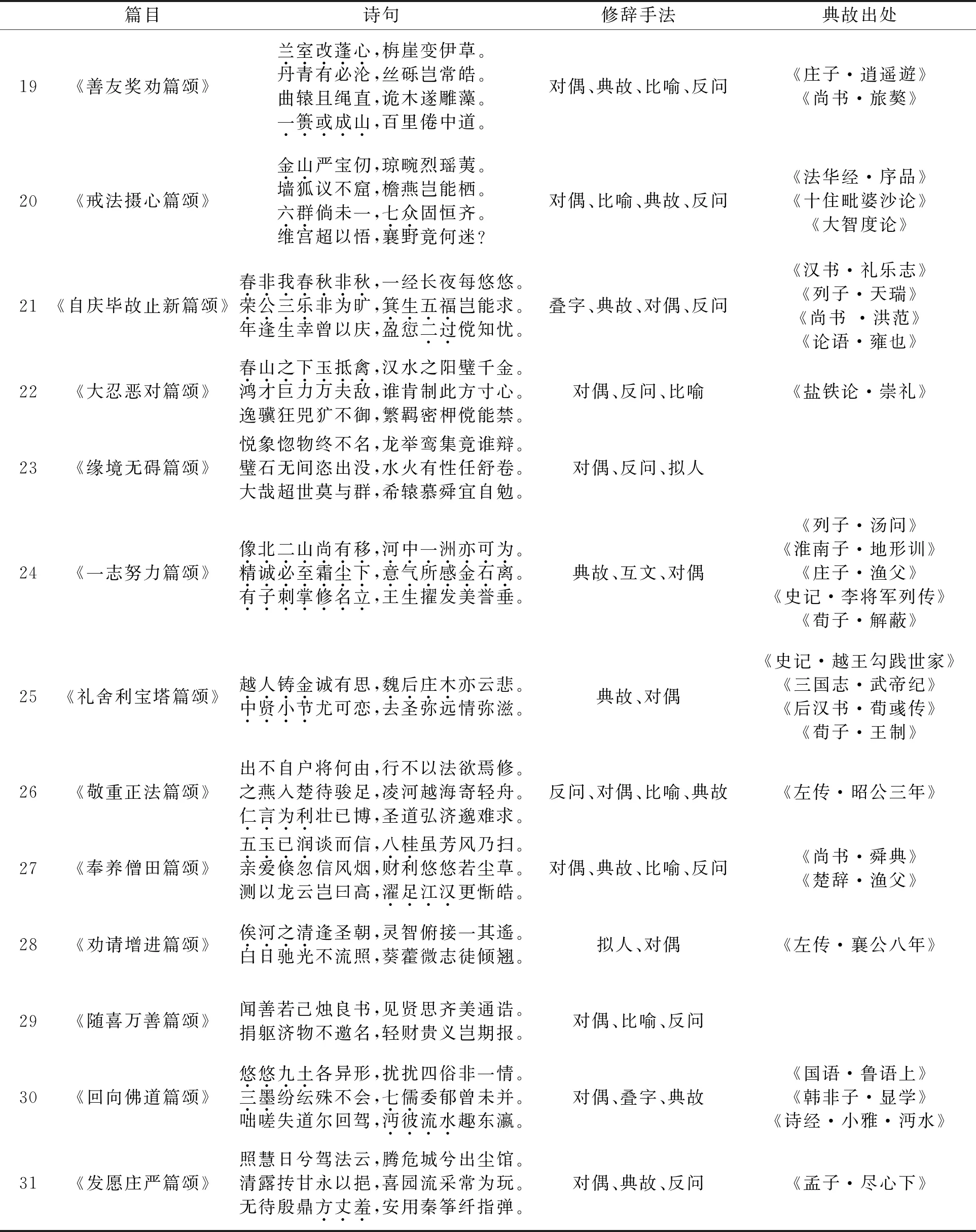

续表

在中国诗歌发展史上,词性或词意相对的对偶句出现较早,但追求声韵的清浊或平仄的对仗却是王融所处时代的特色。钟嵘《诗品序》云:“齐有王元长者,尝谓余云:‘宫商与二仪俱生,自古词人不知之,惟颜宪子乃云律吕音调,而其实大谬;唯见范晔、谢庄颇识之耳。’”[9]180又云:“近任昉、王元长等,词不贵奇,竞须新事,尔来作者,浸以成俗……王元长创其首,谢朓、沈约扬其波。”[9]340王元长即王融。钟嵘与王融相识,他说王融对乐律颇有研究,而且有很强的创新意识,作诗不追求词语的新奇,但内容上一定要有新意。他率先发起对诗歌声律的研究,以汉字的清浊和声调变化为基础,对诗歌在不入乐情况下如何体现音乐性进行了积极探索。王融早逝,但他的诗歌审美趣味却在谢朓、沈约等人的作品中得到了发扬,形成了南朝著名的“永明体”诗歌。

除了对偶和对仗,典故的使用也是《净住子颂》修辞上的突出特点。从表中所列的典故出处来看,《净住子颂》各篇都使用了不少佛教词汇,如“三业”“三界”“八苦”“六根”“四大”“出家”“实相”“法轮”“宝树”等,但绝大部分典故出自本土汉籍。典故最为密集的篇目当属《一志努力篇颂》:“像北二山尚有移,河中一洲亦可为。精诚必至霜尘下,意气所感金石离。有子刺掌修名立,王生擢发美誉垂。自来勤心少骞坠,何不努力出忧危。胜幡法鼓萦且击,智师道众纷以驰。有常无我俨既列,无明有缚孰能窥。”[7]127此篇内容为劝勉世人努力修行。全篇十二句,首句即以“愚公移山”之典开篇, 树立起一种万物皆可改变的信念;再以“李广射虎”“有子刺掌”等典故强调精神专注、意志坚定的重要作用;第六句中“王生擢发”的出处不详,根据对偶语意,当属同类,表示以专注、坚韧赢得美誉之事。在连用六个典故之后,以“自来勤心少骞坠,何不努力出忧危”直抒胸臆,承上启下,劝勉世人以前六句所列之典为榜样,勤勉努力,免于堕落。“胜幡法鼓萦且击,智师道众纷以驰”盛赞佛法昌盛,修行有望。全篇最后两句描绘了修行成功,再无烦恼束缚的超然境界。《一志努力篇颂》虽然题材严肃,说理性强,但精致的对偶与丰富的典故事例结合,拓宽了忏悔仪式的文化畅想空间,让《一志努力篇颂》不像传统佛偈那样抽象,也避免了南朝七言民歌和文人七言拟乐府缠缠绵绵的闺阁气息。

《净住子颂》中不仅大量使用汉籍事典,还时常化用《周易》《诗经》和屈原、曹植、贾谊、郭璞等本土作家的诗文。作为专门针对佛教仪式的偈颂,王融弃佛教事典不用而大量征引汉籍文献是颇为奇怪的。林晓光在《王融与永明时代》一文中认为,王融对佛教其实并不感兴趣,他只是在文惠太子和竟陵王佞佛的环境下,必须在皇室成员面前完美地扮演一个佛教信徒的角色[2]。除了《净住子颂》和《法乐辞》这类奉命制作的佛教文学作品,王融其他诗文“无只字涉及佛教典故”[2]。在整个《净住子颂》的创作过程中,王融的目的都不是以佛教信徒的视角去领悟仪式的理论深意,而是把偈颂当作常规的汉诗来创作。《净住子颂》中使用的那些佛教用语,都是当时汉译佛经中耳熟能详的高频词汇,与密集的典故和精致的对偶修辞相比,这些词汇更像是王融为了使作品适配“佛教”命题作文而不得不保留的语言点缀。突出的汉化文学特征让《净住子颂》获得了独特的文学审美价值,甚至被后世诗文编撰者从《净住子净行法》中单独摘出,录入到诗文别集或总集中。

三、 结语

南朝不仅是中国历史上著名的崇佛时代,也是一个极度崇文的时代。齐梁时期贵族子弟的诗歌创作热情空前高涨。“今之士俗,斯风炽矣。才能胜衣,甫就小学,必甘心而驰骛焉。于是庸音杂体,人各为容。至使膏腴子弟,耻文不逮。终朝点缀,分夜呻吟。”[9]54作为其中的佼佼者,王融的《净住子颂》对忏悔仪式的诗化表达兼容颂、偈、诗三体之风,将时人对诗歌艺术的探索推向了一个高峰,是文学史上独一无二的存在。