“生育友好型”财税政策发展研究:历史制度视角

2023-01-16黄文涛毛丽丽

黄文涛 毛丽丽

(1.马来西亚国立大学,吉隆坡 56000;2.国家税务总局衢州市税务局,浙江 324000)

内容提要:2022年以来,中央和地方政府接连发布了优化生育支持的相关指导意见,使得推动适度生育、促进人口均衡发展成为当前工作重点。在政策和舆论的窗口期,本文系统回顾了我国从古至今的生育激励政策变迁路径和关键节点,试图在分析人口规律和时代背景基础上正确认知与评价我国的生育政策变化,通过古今财税政策梳理,提出适应中国国情、提振生育意愿的可行性建议。

为应对人口出生率下降和老龄化问题,我国持续改革与完善人口政策,从2011年的双独二孩、2013年的单独二孩、2015年的全面二孩再到2021年的全面三孩,政策限制逐步放开,但是第七次人口普查数据显示,2010年-2020年10年间,我国人口平均增长率只有0.53%。这一现象引起了政府、学术界和民众的广泛关注和讨论,2022年的全国两会代表们提出的生育提案、各省份密集发布的生育优化政策指南也频登热搜。那么,构建生育友好型社会应从哪些方面着手?有什么经验可以借鉴?鉴于欧美日韩等发达国家在21世纪初就已深陷超低生育率困境,很多专家学者参考发达国家的财税施政经验,将国际政策对比做为研究重点。虽然人口转变理论具有一定国际普适性,但相关的实证研究已经证明由于国际间社会文化、经济水平、财税制度、生育约束要素和动力机制的差异,财税激励政策实施效果是存在明显差异的,引入国际经验时应避免片面苛求和生搬硬套。历史制度主义理论认为政策制度的制定、发展和完善高度依赖于内在的行为规范、社会习俗和正式或非正式的历史制度变迁,研究我国生育政策历史变迁的路径、脉络、关键节点与动力机制对当前的政策制定具有重要的参考意义。因此,本文将以历史进程为线,系统梳理我国两千余年生育激励政策变迁路径与关键节点、以补充现有研究空白,帮助正确认知与评价新中国成立以来生育政策的变化,并尝试从动力机制衍变和制度传承正反馈效应出发,探索提振民众生育意愿的可行建议。

一、古代王朝的生育激励措施回溯

农耕社会时期,人口是实现社会统治的重要基础,决定了一个国家政权是否能够生存立足和发展强大,即“民多则税增、役众则兵强”。因此,除了通过清查户口和招抚流民[1]外,通过财税政策来激励百姓生育一直是历代王朝的重要国策。从史书记载来看,激励百姓生育的国家政策最早源于周朝,之后的历代王朝也十分重视人口干预政策的制定,出台了一系列的财政、行政上的奖惩措施和税收优惠政策,对当时各朝人口发展起到了显著的作用。

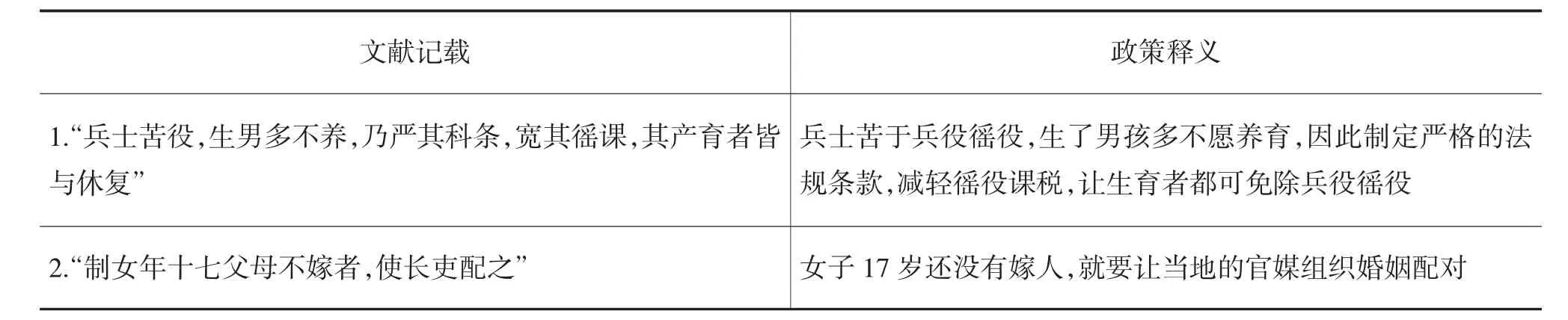

(一)周朝

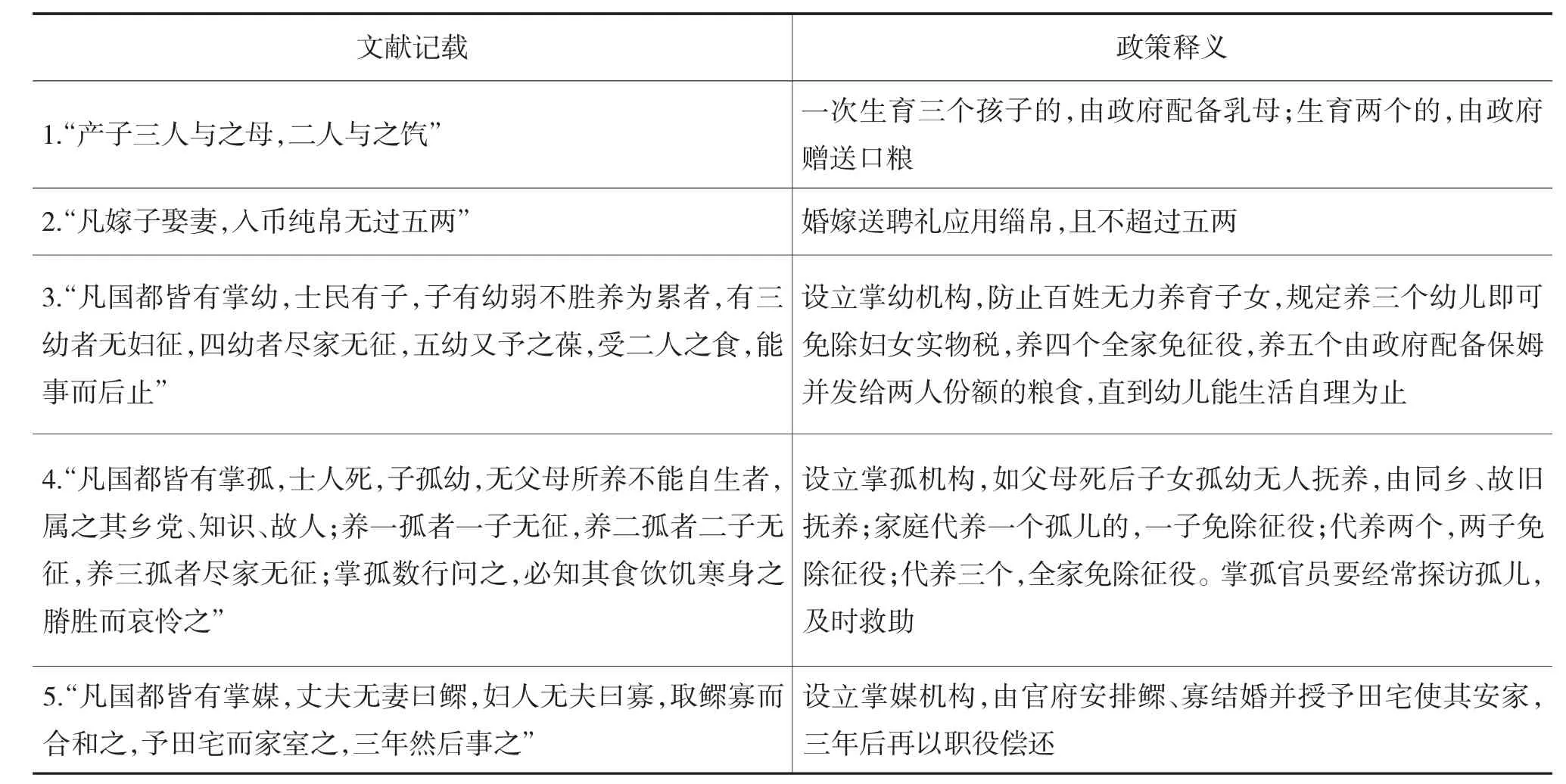

周朝生育激励政策(见表1)包括:提供官方幼儿照护服务、婚育介绍服务、住房和粮食补助;制定彩礼嫁妆上限,降低百姓结婚成本;建立官方婚育、儿童管理和救济机构;制定按生育子女数量或认领代养孤儿数量进行累进家庭税收抵扣政策等。

表1 周朝生育激励政策

(二)春秋战国

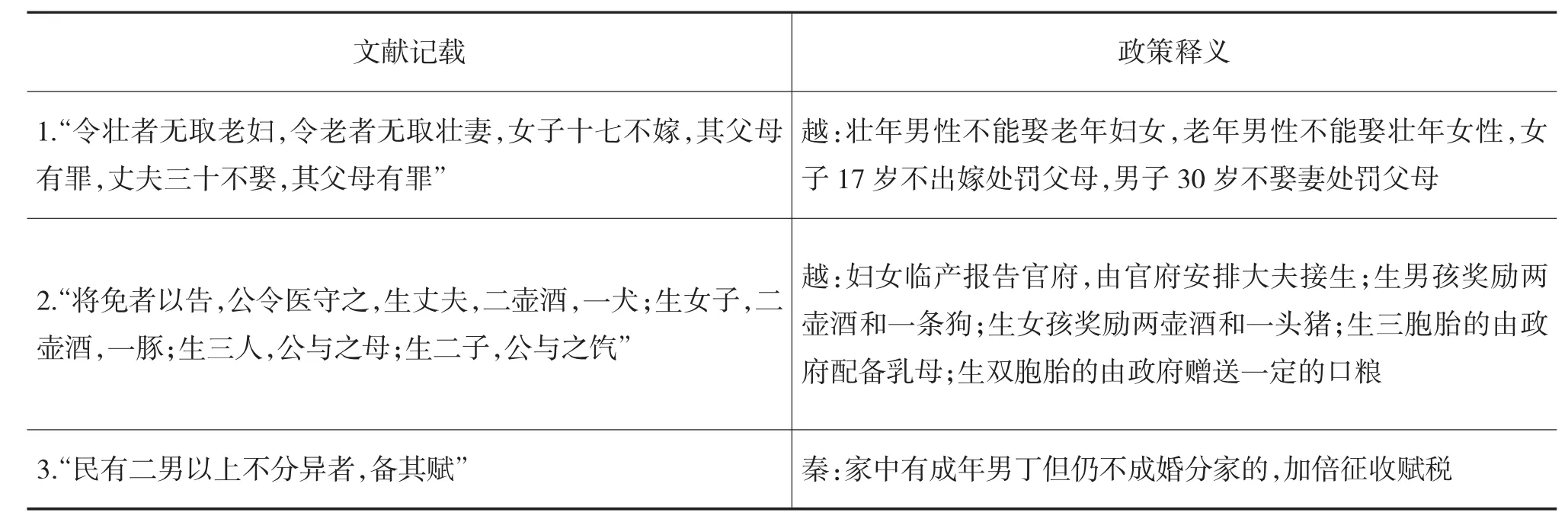

春秋战国生育激励政策包括:规定男女结婚年龄和对象;超龄未婚的加倍征税;提供官方公费生育医疗;按生育子女数量进行物质奖励和提供免费幼儿照护。

(三)汉朝

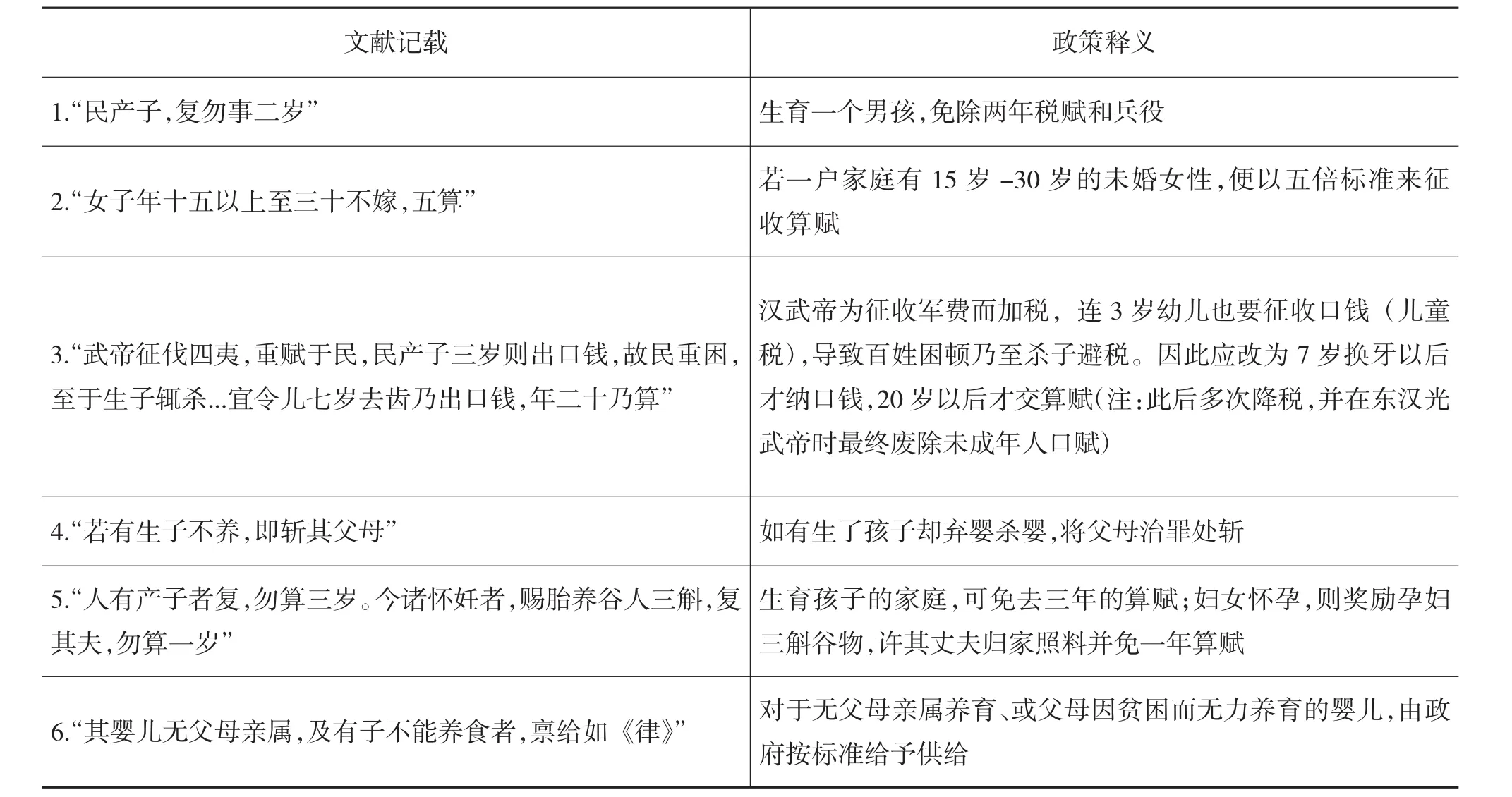

汉朝生育激励政策包括:生育家庭夫妻可免税若干年;超龄未婚的加倍征税;提高未成年人的纳税起征年龄、降低税额直至不征;惩治弃婴杀婴行为;为孕妇提供粮食补助并准许服役丈夫归家照顾(陪产假原型);为无人或无力养育的婴儿提供官方幼儿照护。

(四)三国

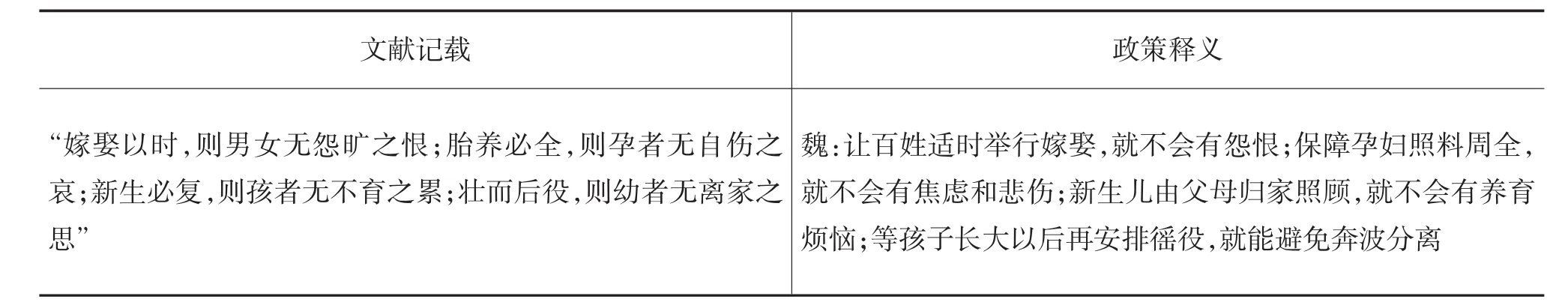

三国生育激励政策包括:合理安排徭役征发,保障婚嫁适时、产妇幼儿得到照护。

表2 春秋战国生育激励政策

表3 汉朝生育激励政策

表4 三国生育激励政策

(五)晋朝

晋朝生育激励政策包括:减轻生育家庭兵役徭役;以官媒配对方式倒逼早婚。

表5 晋朝生育激励政策

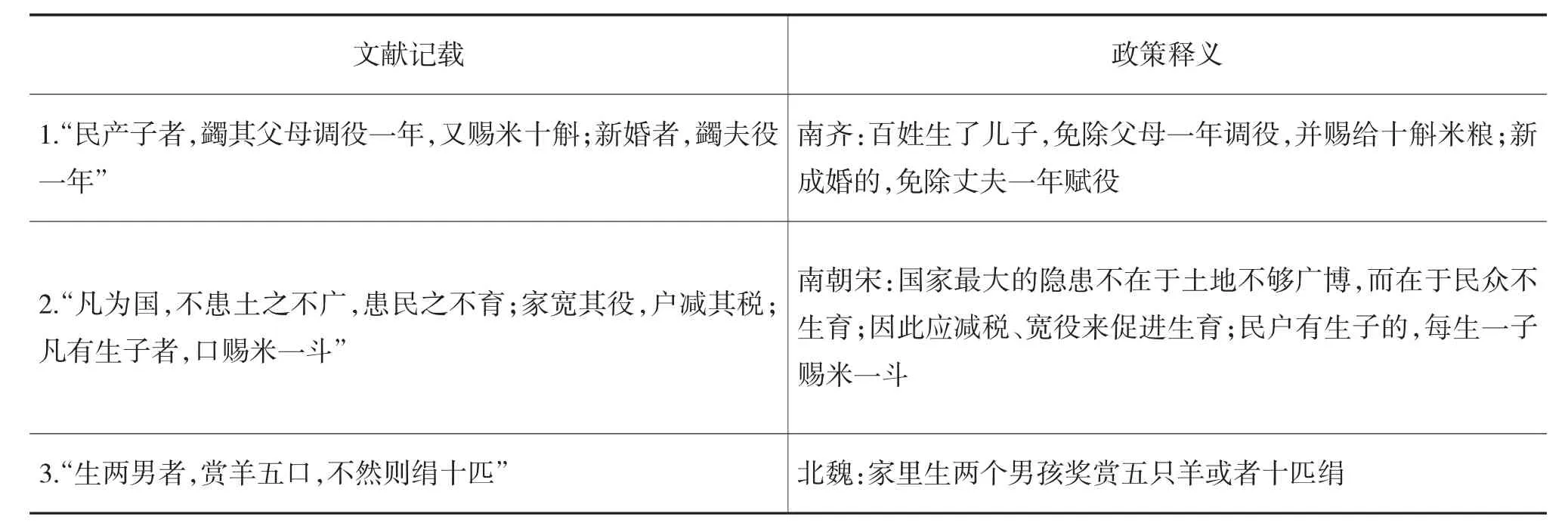

(六)南北朝

南北朝生育激励政策包括:新婚和生育家庭可享受物质奖励与税收减免;政府统一制定减税、宽役的普惠政策来提升社会总生育率。

表6 南北朝生育激励政策

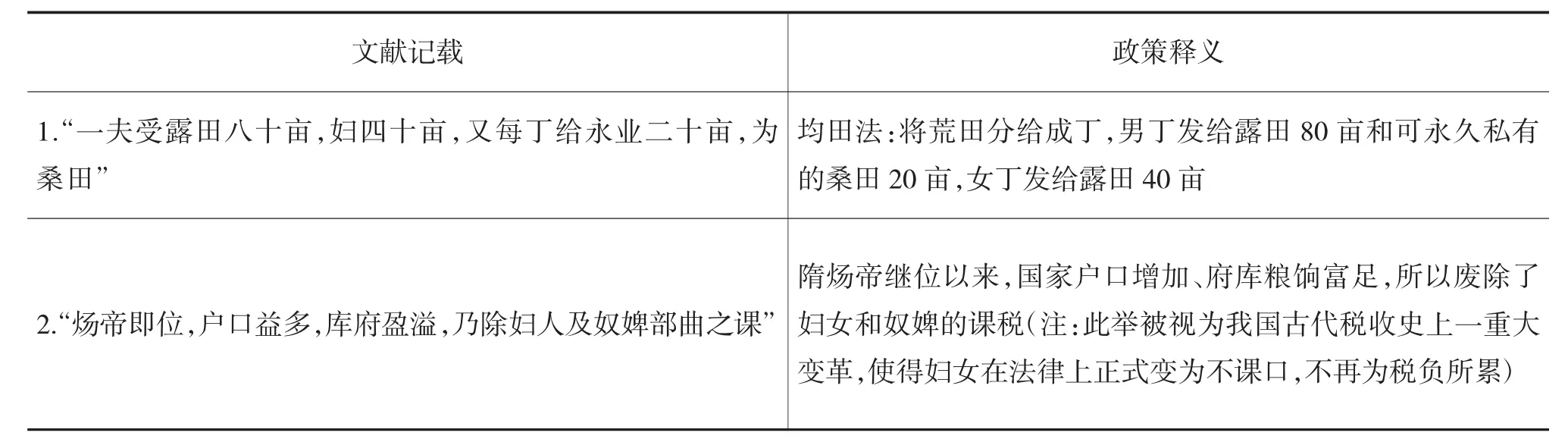

(七)隋朝

隋朝生育激励政策包括:分配荒地给家庭耕种,保障粮食供给;正式免除妇女税负,使其可以专心照顾家庭、生儿育女。

表7 隋朝生育激励政策

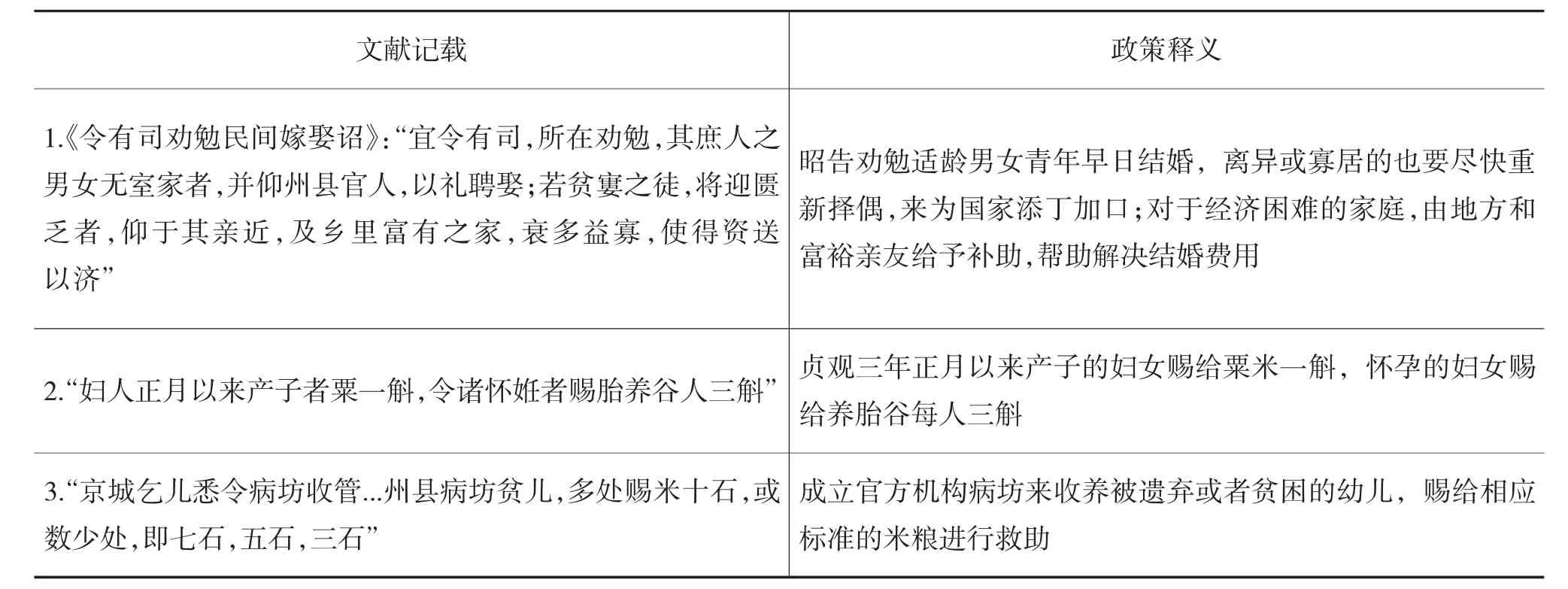

(八)唐朝

唐朝生育激励政策包括:发布官方婚育劝导诏令;资助困难家庭的结婚费用;为怀孕、生育家庭提供粮食补助;成立官方救助机构来抚养被遗弃的婴幼儿。

表8 唐朝生育激励政策

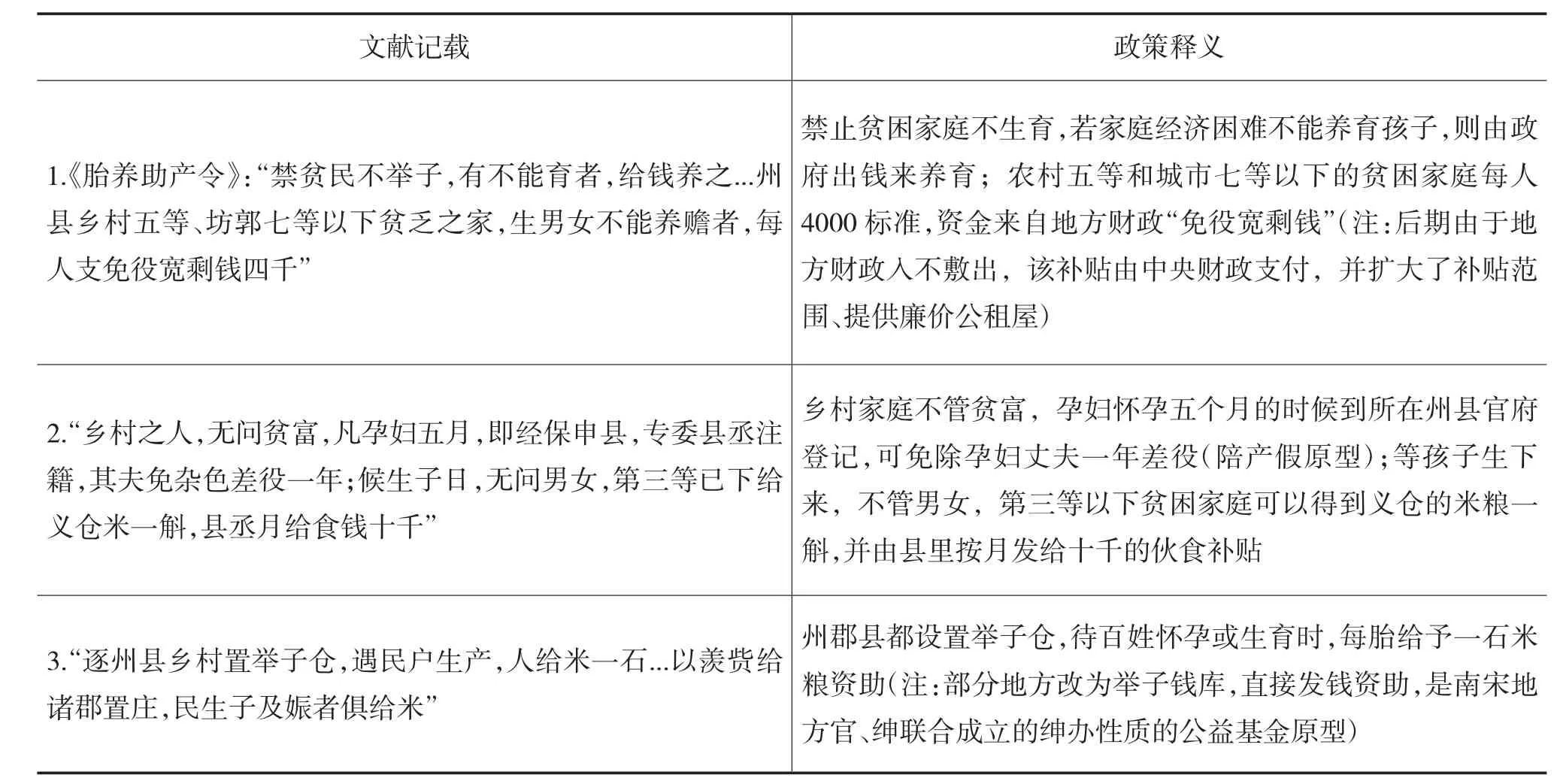

(九)宋朝

宋朝生育激励政策包括:给贫困家庭提供生育补贴与廉租房;孕妇丈夫可享一年陪产假;发放农村生育家庭专项粮食与现金补助;发起成立地方社会化育儿公益基金,资金来自国家常平仓拨付、地方官田租金和民间富人捐献等,共同分摊贫困家庭生育成本。

表9 宋朝生育激励政策

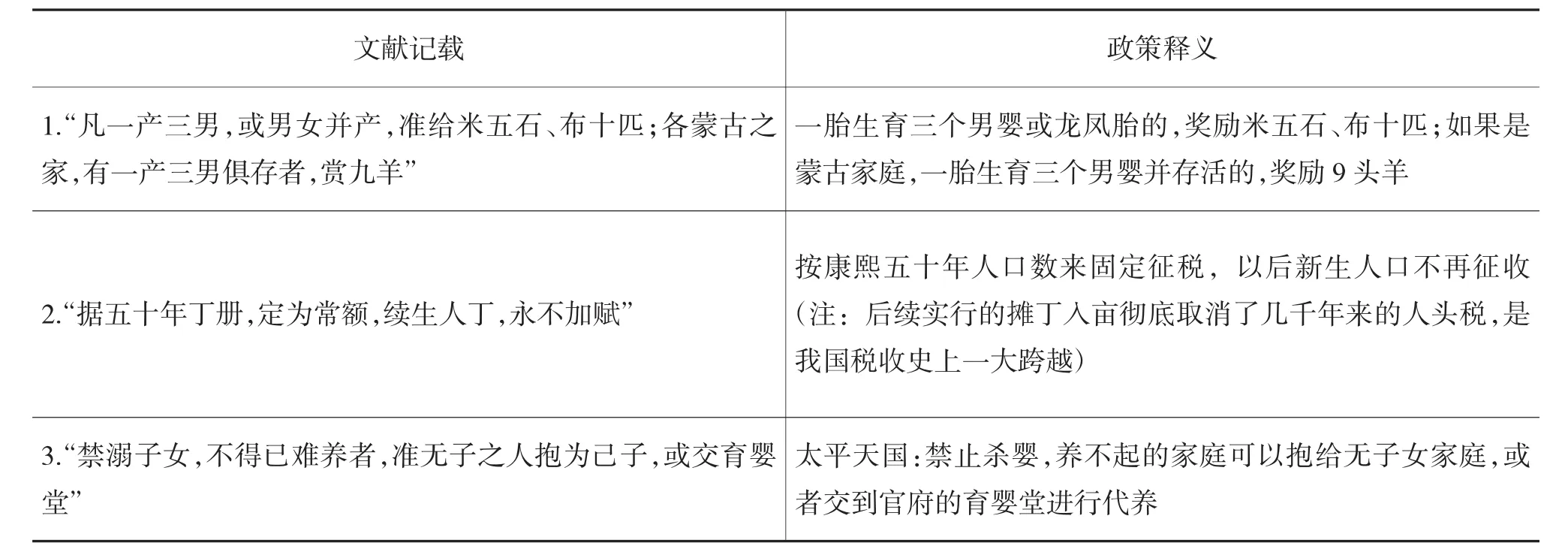

(十)元朝

元朝生育激励政策包括:免除多胎家庭差役,惩治弃婴杀婴行为。

(十一)明朝

明朝生育激励政策包括:给多孩家庭发放现金补贴、粮食补助,或提供幼儿照护;以法令来保障犯罪孕妇胎儿的生存权利。

(十二)清朝

清朝生育激励政策包括:给多孩家庭发放粮食补助和实物奖励;取消人头税、释放生育意愿;用法律和社会救济手段来杜绝弃婴杀婴行为。

表10 元朝生育激励政策

表11 明朝生育激励政策

表12 清朝生育激励政策

总的来说,我国古代王朝鼓励生育的财税政策可以总结为物质、经济、托育、医疗、救济、环境保障六种。第一,物质保障指政府为新婚、怀孕和育儿三阶段的家庭(统一称为婚育家庭,下同)提供各项物质方面的奖励,如为成年丁口分配荒地、为贫困婚育人群提供廉价公租房、给婚育家庭发放生活物资(米、酒、羊、犬等)等;第二,经济保障指政府给婚育家庭提供额外经济补贴或以降税、免税来增加家庭收入,如直接赐钱、资助贫困家庭婚礼、按生育子女数量享受累进免税、未成年人减税免税、妇女免税、取消人头税等;第三,托育保障指政府给婚育家庭提供幼儿照护服务,如配备乳母、配备保姆、建立官方幼儿管理机构等;第四,医疗保障指政府给婚育家庭提供生育医疗服务,如政府安排大夫接生(古代生产时产妇死亡率和婴儿夭折率较高,此举可降低生育危险);第五,救济保障指政府给无力养育婴幼儿的家庭或孤儿提供社会救济服务,如建立官方孤儿管理和救济机构进行监督与资助、建立社会化育儿公益基金来多方分摊养育成本、由政府代为养育孤儿、邻里亲友代养孤儿可获奖励、严厉惩治弃婴杀婴行为等;第六,环境保障指政府通过政策法规或舆论引导来营造利于生育的政治环境、社会环境和舆论环境,如以政令劝诫适龄男女婚育、制定彩礼嫁妆上限降低百姓结婚成本、规定男女结婚年龄和对象(甚至对超龄未婚的罚款)、孕妇服役丈夫可归家照料(陪产假原型)、合理安排婚育家庭徭役征发、提供官媒婚介服务、孕妇不可处刑等。在国家人口激励政策的干预下,即使屡经灾荒战火和王朝更迭的考验,我国有记载的人口仍从春秋战国的1500万增加至汉朝的6000万、唐朝的9000万、宋朝的1.2亿直至清朝的4.3亿,充分反映了将国家治理与人口政策相结合的激励效果,其中很多措施在今天仍值得借鉴与参考。

二、民国时期的生育政策转型萌芽

民国时期整体政局动荡,军阀割据和连年战争导致各项人口统计和管理工作都难以开展,国民政府无暇也无力形成明确的人口政策,直到抗日战争时期壮年人口的大量损失和战争中显露的人口素质不足问题,才使国民政府意识到优质人口在长期抗战中的重要性,出台了儿童救济教养和成立专门人口政策研究委员会两项人口政策。同时期,中国共产党领导下的苏维埃政权高度重视妇女儿童工作,开创性地制定颁布了妇女儿童保护和托育相关的纲领性文件并组织落实,有效推动了妇女解放和学前儿童教养工作。

(一)颁布保障生育女职工权利的劳动法

1931年,中国共产党领导下的苏维埃第一次全国代表大会通过了《中华苏维埃共和国劳动法》,这是中国历史上第一部保障工人群众利益的劳动法令,创造性地提出了“怀孕和哺乳的女职工禁止夜工、产前产后带薪休息8周(机关6周)、产前5个月和产后9个月不许开除、哺乳期每3小时可享受半小时哺乳假”等条例,以立法形式保障了生育女职工的权利。

(二)设立公办托儿所

1934年2月,中国共产党领导下的苏维埃中央人民政府为了进一步解放妇女、完善学前儿童教育,颁布了《托儿所组织条例》,规定苏区年龄在1个月至5岁的孩子都可以进托儿所,并为托儿所配备看护人、玩具和医生。该条例是我国第一部关于学前儿童教育的纲领性文件,也开创了我国托儿所制度的先河。此后,中国共产党在苏区广泛建立了公办托儿所,既有长期开办的、也有适应农忙的季节性托儿所,并将入托家庭范围从工人扩大到职业妇女和农村等社会各界,在解放前夕共建设了一百余所。直到1938年,国民政府才开始模仿苏区的托儿所制度,陆续建立了一些收容工人和士兵家庭幼儿的托儿所。

(三)对沦陷区难童进行收容救济和教养

抗战时期沦陷区儿童处于颠沛流离和亲人失散的境地,因此国民政府和地方爱国人士共创办各类战时儿童保育会、战时育幼院、儿童教养院等共五十余所,对战乱中流离失所的儿童进行收容和救济,并进行新式教育教养,一直培养难童能够自食其力为止。

(四)颁布保育政策纲领

1945年5月,国民政府成立的人口政策研究委员会发布了《民族保育政策纲领案》,提出“鼓励身心健全男女蕃殖”“改进生养教育、以期人口品质普遍提高”“调剂性别比率、以求两性平衡”“指导适当节育、维护孕妇产妇安全”等政策(冉志,杨化,2007),但该纲领因政局动荡并没有实际实施。

回望整个时期,国民政府的人口政策是非常被动和缺乏设计的,当时贫弱的国运、飞涨的粮价和战乱,还有西方人口理论的传入(如马尔萨斯人口论的引入、世界计划生育运动领袖桑格尔夫人访华等),使人口数量与土地承载力矛盾、生育与民族生存发展问题成为社会各界关注的焦点,激发了长达三十年的人口问题大讨论,其中部分学者(如陈长衡、马寅初、乔启明、吴景超、戴世光)提出的迟婚节育、适度人口、提高人口素质等理念为后续新中国人口政策制定提供了重要的参考依据(王新,2008)。但是,同时期中国共产党领导下的苏维埃政权已经开创性地制定制定了保护产妇、完善托育相关政策,开启了生育保障和学前托育的政策尝试。

三、新中国成立以来生育激励政策的衍变

(一)鼓励生育阶段(1949年-1954年)

在新中国成立初期,国家百废待兴,工农业生产的恢复急需大量的劳动力供给,而民主改革的完成也极大激发了人民从事社会生产的热情,使劳动力数量成为了推动社会生产力前进的重要力量(张越,陈丹,2020)。在这个背景下,政府积极鼓励和支持生育,毛泽东主席于1949年发表了“在共产党领导下,只要有了人,什么人间奇迹也可以造出来”的著名论断。①①摘自《毛泽东选集第四卷》。因此,政府采取了多项激励措施来鼓励生育,如:为女工人或女职员提供56天带薪产假(1951年开始),由劳动保险基金支付生育补助费(标准为每胎5尺红布等值,多生则加倍),给生育家庭发放多子女特殊津贴,按家庭男女老幼人口数分配住房,授予生育5个及以上孩子的母亲“光荣妈妈”称号等。同时,我国在该时期大力兴办公办托育机构,极大减轻了家庭的育儿负担。1950年8月,全国第一次女工工作会议上“幼儿照料社会化”观点被提出;1953年《中国人民共和国劳动保险条例实施细则修正草案》规定要在“4周岁以内子女达20人以上的企业需要单独或联合其他企业设立托儿所”;1955年国务院发布《关于工矿、企业自办中小学和幼儿园的规定》,进一步明确了建设资金由国家财政和用人单位共同承担,为托儿所的建设和持续运营提供了制度与资金保障。该时期绝大多数职工家庭都可以享受到低廉甚至免费的托育服务,极大地缓解了家庭育儿压力。1954年11月,国家统计局第一次全国人口普查数据显示,全国总人口为6.02亿,人口出生率达37.97‰,人口得到了迅速增长。

(二)倡导节育阶段(1955年-1961年)

在第一次全国人口普查数据出炉之后,人口的迅速膨胀与物质资料生产的矛盾引起了学术界、党和国家领导人的关注,邵力子、马寅初等先后提出“生育要有计划”的建议。1955年3月,中共中央《关于控制人口问题的指示》提出“适当地节制生育”和“不应反对人民群众自愿节育”;1956年1月,《人民日报》提出“在一切人口稠密的地方宣传和推广节制生育,提倡有计划地生育子女”,首次明确提出了“倡导计划生育”的思想;1957年2月,在最高国务会议第十一次(扩大)会议上,马寅初再次提出《新人口论》,得到毛泽东主席“要提倡节育,要有计划地生育”的肯定并专门成立了节育委员会,但此后的大跃进和中苏关系破裂使得倡导节育政策被搁置,这一时期托儿所数量仍在缓慢增长;1956年,教育部、卫生部和内务部发布的《关于托儿所幼儿园几个问题的联合通知》指出“提倡农业生产合作社或互助组办理季节性的托儿所”,将建设进一步扩大到广大农村。

(三)计划生育阶段(1962年-2014年)

1.宽松管制阶段(1962年-1977年)

三年自然灾害后的人口反弹使国家重启了计划生育管制。1962年,中共中央发出《关于认真提倡计划生育的指示》,提出在“城市和人口稠密的农村”节制生育;1971年,国务院批转了《关于做好计划生育工作的报告》,将计划生育纳入政府工作计划中,提出除“人口稀少的少数民族地区和其他地区”之外都要实行计划生育,并在第四个五年计划中提出“一个不少、两个正好、三个多了”(张越,陈丹,2020);1973年,国务院正式成立了计划生育领导小组,并在当年12月的第一次全国计划生育汇报会上提出“晚、稀、少”的政策。这一阶段的计划生育管控虽然有一定的强制性(Junsen Zhang,2017),但总体仍然以相对宽松的自愿和倡导为主(王辉,杨卿栩,2019)。国家统筹的生育保险制度中断,生育保险改由企业各自负责,相关生育激励措施逐步取消。同时,由于经济状况的恶化和特殊的政策运动,托儿所的数量开始迅速回落。

2.严格管制阶段(1978年-2014年)

1978年的全国人口总量达到了9.63亿、出生率18.25‰,而且人口结构以青壮年为主、正处于生育高峰期,人口与物质生产的矛盾进一步激化。1978年3月,第五届全国人民代表大会第一次会议审议通过了《中华人民共和国宪法》,第五十三条规定“国家提倡和推行计划生育”,正式将计划生育写入了宪法,使之具有了强制性的法律意义。1979年1月,全国计划生育工作会议提出“最好一个”的概念,正式进入了“独生子女政策”阶段。此后,又进一步通过《9·25公开信》、新《婚姻法》实施等进行规范与宣传。在一胎政策实行的前20年,全国生育率就下降了70%,完成了人口数量管制的政策目标。此后,1984年、2002年、2013年分别对农村独生女家庭、夫妻双独、夫妻一方为独生子女的家庭生育政策进行了修改,允许生育第二个子女。

在这个阶段,计划生育管制非常严格,除了行政手段外,国家和地方出台了财政政策来进行反向的鼓励与管制,如给独生家庭父母发放《独生子女光荣证》和独生子女费、报销生育医疗费用和生育津贴,对违反独生子女政策家庭加征社会抚养费、取消生育医疗报销和超生子女的福利补贴等。改革开放以来以经济建设为中心的转型和优生优育事业的需要使得托育工作再次重启:1979年《全国托幼工作会议纪要》提出“提倡机关、部队、学校、工矿、企事业等单位恢复和建立哺乳室、托儿所”;1980年1月成立“国务院托幼工作领导小组”;1981年6月卫生部颁布《三岁前小儿教养大纲(草案)》,托儿所数量得到了迅速回升,婴幼儿入托率从1980年的28.2%上升到1995年的“城市70%、农村32%”。①数据分别来自《人民日报》和教育部《教育事业发展统计公报》。直到1993年企事业单位剥离社会职能之后,公共财政大幅减少了对幼儿家庭照料的支持,托儿所数量迅速大幅度减少,3岁以下的托幼机构几乎消失。

(四)放松管制与鼓励生育阶段(2015年至今)

面对劳动力不足、老龄化加剧的人口结构性问题,我国开始放开生育管制并鼓励二胎、三胎生育。2015年10月,十八届五中全会提出“全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策”,终结了实施达三十余年的独生子女政策,开启全面二孩时代;2021年5月,中共中央政治局会议提出“实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施”,并在8月的全国人大常委会上正式表决通过,标志着我国正式进入三孩时代。至此,在我国实行了四十余年的生育管制政策正式转向为鼓励生育政策,相应的财政、税收激励政策正在逐步完善。

1.财政激励政策

(1)统筹性的生育保险制度

通过国家社会保险制度对生育家庭提供生育医疗报销和生育津贴补助,激励方式是对产妇生育医疗费用提供一定比例报销,对产妇在法定产假期间的工资收入损失进行补助。但是,目前生育医疗报销的比例和上限、灵活就业人员是否纳入报销都存在明显地区差异,生育津贴覆盖不足、大部分农村家庭和自由职业人员无法享受到生育津贴,相关标准尚未明确。而且,生育保险的成本和压力未形成有效分摊,尤其是作为缴费主体的中小企业在疫情以来生存困难,相关成本压力会传导到职场女性群体中,制约了职场女性生育意愿。

(2)地方性的生育补贴

自三孩政策实施以来,已有多个城市出台了个性化的地方生育奖励政策(见表13),涉及育儿补贴、生育津贴、幼儿园学费资助、托育补贴、商品房优惠、家长补助等奖励,虽然形式多样,但是受到地方财政水平严重制约,缺乏系统性与长效化设计。

表13 地方生育奖励政策

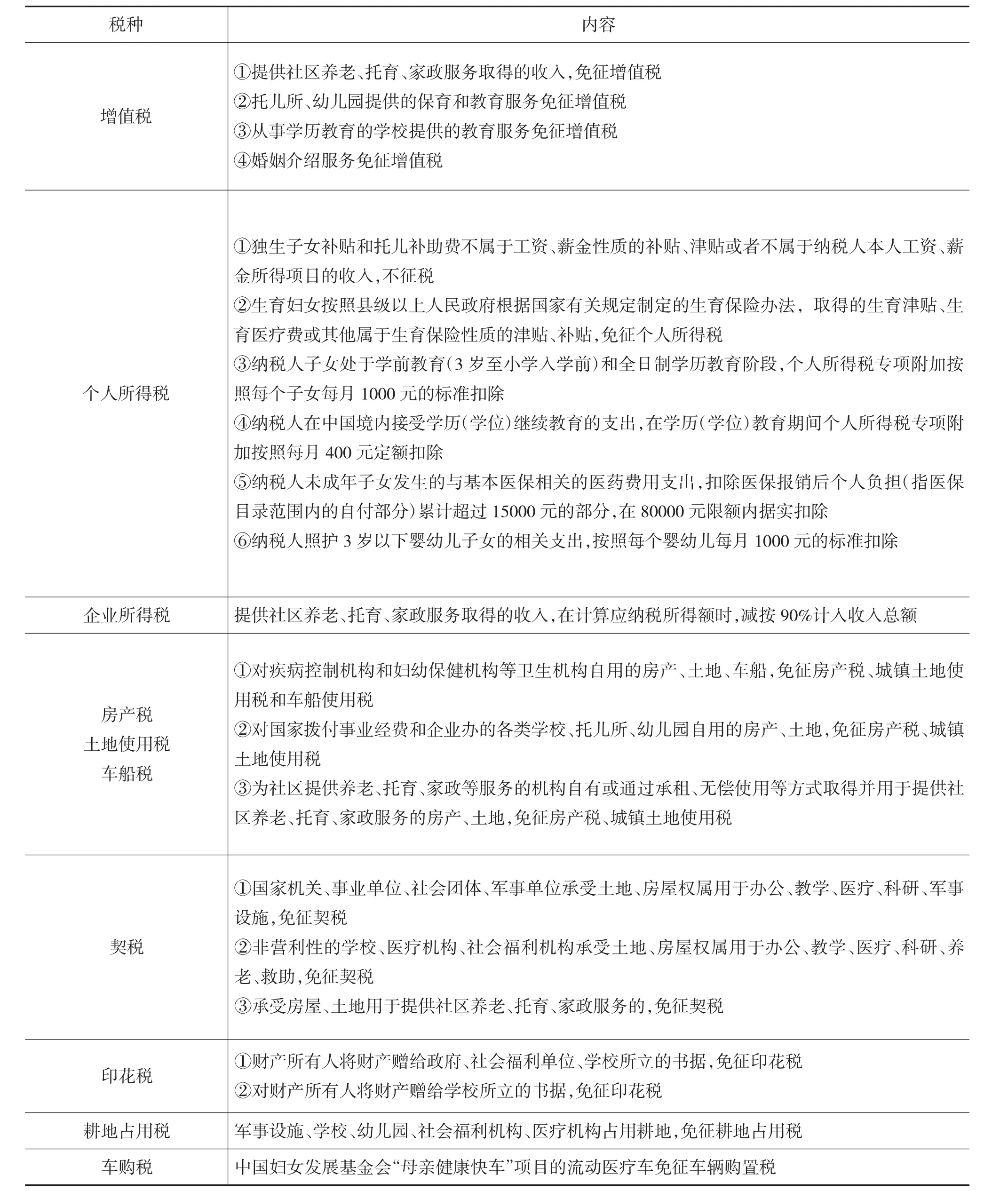

2.税收激励政策

目前优化生育的税收激励政策主要有四大类:货物和劳务税类,所得税类,财产税类,行为税类(见表14)。现行税收激励主要集中在所得税类,即生育补贴免税和个人所得税抵扣,目的在于降低生育家庭税收负担;其次是降低育儿相关企业运行成本的设计,如对托育、医疗、教育相关服务企业的增值税、企业所得税、契税、房产税等的优惠,意图通过税收利益让渡,拓宽托育供给资金来源、调动社会力量来促进托育服务事业的发展。但是总体来看,税收优惠力度和实施范围都远远不够,体现在:在全球通货膨胀的情况下,现行个人所得税抵扣金额的减负作用非常有限、也未形成多孩的累进区分;个税抵扣的方式并未对国内人数众多、未达到个税起征线的低收入家庭形成优惠,这些家庭仍在育儿中实际缴纳高额增值税;没有将关键的儿童生活必需品和教育培训纳入增值税低税率优惠;未形成生、养、教全育儿周期的激励体系,也没有形成贯穿奶粉辅食、服装、医疗、照护托育、教育培训、文化体育、住房的关联性激励。

表14 优化生育的税收激励政策

四、历史经验启示

(一)要结合时代背景和人口规律来正确看待与评价历史政策

从两千多年的历史变迁来看,几乎每个朝代建立之初都会基于生产恢复和扩大税赋的需要来鼓励人口生育,但是古代统治者并不能全面认识人口的辩证作用,在农业社会盲目追求“户数锐长”的政策造成了王朝更迭的“250年怪圈”。①即历史学研究中我国古代每到250年左右就会发生朝代更替的现象。当人口增长速度远远超过生产力的发展速度,人口数量超出社会环境容纳量时贫困与不均共同爆发,从而发生社会动荡、战争和统治更迭,使得我国古代人口数量呈现周期性、螺旋式的S型波动型增长(路遇,滕泽之,2006),这种自发调节机制本身对社会文明发展和人民生命安全是非常具有破坏性的。所以,在新中国建设过程中,前瞻性地对人口与物质资料再生产进行了辩证调节,在关键节点进行人口调控,实现了人民的长期利益和社会长治久安。因此,我们应把生育政策的演变置于一个宏大的历史脉络和社会情境中,从偶然和必然的因果链条来进行认知和评价。

(二)要以辩证的思维来分析与应对人口的变化

中外人口研究已经充分验证了逻辑斯蒂方程①即Logistic Equation,由社会学家、数学家Pierre Francois Verhulst提出的著名的人口增长模型。所阐述的“随着种群数量接近环境容纳量,种群数量增长逐渐停滞并围绕着环境容纳量上下小幅度呈周期性波动”这一规律。我们要正确看待当前人口的变化,认识到低生育问题是全球社会发展的新常态。人口变化既给社会生产带来了挑战,也为处于人口与资源环境紧平衡状态的我国带来了人力资本改革、全要素生产率提高的变革机遇,加强前瞻性、战略性预判和积极应对。同时,人口问题归根到底是一种社会经济问题,环境容纳量限制最终要通过社会发展和优化来突破。因此,在当前财政资金有限的情况下,各地要量力而行、群策群力、精准施策,在保证社会经济发展活力的基础上来均衡制定政策,侧重保障机制的建设和安全感的打造,切不可盲目照抄或攀比发达国家的短期激励政策。

(三)要加强人口监测和生育管理的组织领导

从古至今,人口问题一直既是家事也是国事,人口发展所依赖的社会环境资源相关参数也是动态的,我们应及时、科学进行评估与论证。在当前生育政策变更、计划生育机构取消之后,可考虑参照原计生委模式建立从中央到地方的人口监测和优生专属机构,并形成各级统计、卫生、教育、财政、人社、医保、住建、妇联等职能部门的联席制度,强化对各地出生率变化的监测与政策效果滞后性的研判,及时分析生育制约要素的变化并建立指标体系,评估、总结与推广各地区优化生育经验做法,统筹协调各地区配套衔接政策,加强政策宣传与解读、及时回应社会关切问题,指导、监督与检查政策落实情况等。

(四)要从生育的动力机制和功能特性变化出发完善财税政策

在古代家庭生育决策中,孩子的功能除了家族延续外还有生产性,即生育孩子能为家庭带来较大的即期收益(物质、金钱奖励或税役减免)和远期收益(劳动力变现、养老回报和生产资料优先分配权),而需付出的养育成本很低。因此,孩子在经济学范畴中的“排他性”和“竞争性”②“排他性”,即私有性,指一个人使用该物品会排除其他人使用该物品的特性;“竞争性”,指某个人使用该物品会减少其他人使用该物品的特性。很强、生育弹性很大,只要稍有物质激励就能实现生育率的快速提升。而随着社会的发展,孩子的功能发生了显著改变,生育孩子不再能给家庭带来明显的即期或远期收益,反而随着育儿成本的不断升高产生了对消费的挤出效应和对代际财富的反向虹吸;同时,由于社会生产、物质分配和养老福利制度的变化,孩子这一原“私人产品”的“排他性”和“竞争性”正在逐步消失(马春华,2015),少生育甚至不生育孩子的家庭不仅可以同样“搭便车”享受社会公共福利,甚至还可以通过少付成本来变相享受更好的社会成果,使家庭生育的动力不断衰退。因此,当前的财税生育政策完善既要从经济学出发来提升生育行为的家庭收益率,更要在激励效应不断钝化的不利环境下着眼于降低孩子这一“社会产品”的外部性,探索建立成本分摊机制和利益补偿机制来促进合理生育。

(五)要充分发挥制度优势与文化传统

习近平总书记在讲话①2014年2月24日习近平在中共中央政治局第十三次集体学习时的讲话。中指出:“中华文化源远流长,代表着中华民族独特的精神标识,为中华民族生生不息、发展壮大提供了丰厚滋养”并提出要“古为今用、推陈出新”,我们历史上的生育激励政策覆盖广泛、细致全面,给我们今天的生育友好型社会构建提供了很好的参考。生育友好落脚点在于为生育提供一种具有安全感和幸福感的暖巢,可以参考同样从物质、经济、托育、医疗、救济、环境六个方面来设计,如:为低收入和青年婚育人群提供公租房,为有改善型需求的多子女家庭购房免税;为不享受生育津贴的农村生育家庭提供生活补贴,为职工家庭加强子女税收抵免力度,研究育儿周边产品的增值税优惠;大力发展普惠性和互助型托育服务体系;加强妇幼保健与生殖健康服务的配置;健全司法监督与救济机制、保障女职工合法权益。同时开展重点激励,充分发挥社会主义集中力量办大事的制度优势,在一定时期内把工作重心放在群众首要关切的托育体系构建上,统筹国家财政、社会力量、用人单位和职工个人多方力量来分摊托育成本,采取“政府主管+社区组织+市场参与+家庭互助”的形式来实现0-3岁幼儿的托育和3-8岁儿童课后托管问题,切实减轻家庭负担、真正破解婴幼儿无人照料和女职工母职惩罚的痛点问题。