中古以来上海城内水系详考

——兼论江南水乡背景下的城市微观肌理及基层行政空间之生成

2023-01-14钟翀

钟 翀

自2020年以来,上海老城厢的改建进入具体实施阶段,目前拆迁工作已告一段落。对这座现今上海主城区范围内历史最为悠久、拥有730年建县史的江南古县城的再开发,正在加紧实施之中。不过,笔者在与规划方交流中了解到,有关这座古县城历史形态与传统景观的个性化研究成果仍相当匮乏。而从当前城市史地研究与古建筑、城市规划、园林等诸实践学科的学际交流来看,其落差也往往表现在前者能否提出可供规划设计参考的有较高分辨率的空间定位、具体地物或场境的较为详确的复原文案,以及基于上述考证的历史景观的深刻鉴别与特定认知等一些焦点问题之上。

关于上海老城厢平面格局的长期变迁,笔者此前研究略备,然前文限于纸幅,主要利用图文史料梳理该城的街道及街道系统、建成区地块集聚形态这两个主因素的长期演化历程,进而推论其长期形态变迁大致可分为早期的北宋至元代建县初的河埠型“镇市”、元中期至明嘉靖筑城前的环河型水乡“县市”、明嘉靖筑城至民国初拆城的“县城”或称“老城厢”、近代化之后至现代的嵌入型“城中城”这四个阶段。①钟翀:《上海老城厢平面格局的中尺度长期变迁探析》,《中国历史地理论丛》2015年第3辑。不过,前文偏重于路网、建成区等城市陆域空间的解析,尚少涉入对水乡城镇来说同样重要的水道系统的详细研讨。而如上所述的规划实践,必然对该城的研究提出更为明确的需求。因此,笔者考虑针对上海水域变迁的复原研究,可否通过传统的图文史料解读与历史形态学分析的深度整合而获得进一步的详确论证?其精确复原的分辨率可达到何种程度?另外,在上述作业过程中,如何准确认识、评判水文相关图文史料的性质、有效性及其利用极限?

基于这样的考虑,本文尝试从上述角度对上海城市的水系变迁进行分析。此外,虽然高分辨率的史料非常缺乏,本文也尝试对16世纪筑城之后该城的微观肌理变迁,如街区的内部填充、城市空间塑造与景观升级等问题做一些基础性思考。需要事先说明的是,上文提及自中古以来上海经历了“镇市”“县市”“县城”或称“老城厢”等阶段,为行文之便,下面在分析时多以现代通行的“城市”“城镇”表述,如涉征引原文或为强调其所对应的发展阶段时,则按上述“县市”等词予以表达。

一、历史上的上海城市空间范围

本文所讨论明清时期的上海旧县城,乃至中古以来繁荣于此地的宋元“上海镇市”,其市域范围在既往研究中并非十分清晰,因此首先需予以厘清。

上海县城自明嘉靖三十二年(1553)筑城直至民国初的1914年拆城,在360年里,城墙作为城厢内外的分界线明确而又稳定。不过,作为自宋元发展起来的一个有机型江南市镇,要论其城镇空间范围,则以明中叶所筑城墙作为依据并不合理,而更应着眼于该市镇中实际的人居空间——建成区(或称街区),并以此来作为定义该城城市空间实际范围的核心内涵。

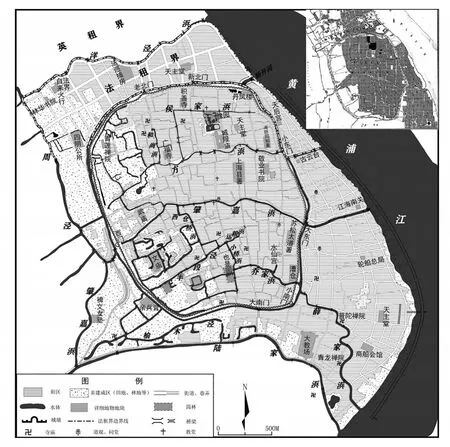

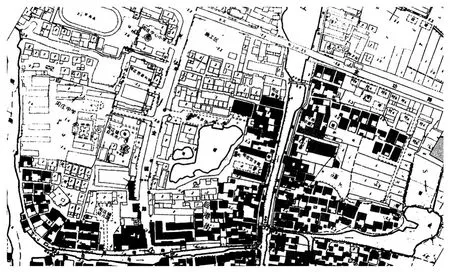

光绪初年(1875)的上海县城,其建成区显然溢出了城墙(图1),东城墙之外直到黄浦江滨都已为街区所覆盖。而从最早详细描绘上海建成区的1861年版法文地图来看(图1中的分图),其时的街区也已越过东城墙,但城内西部仍存在较多非建成区,即该城建成区的格局呈现“东密西疏”的分布特点。

图1 1875年上海县城复原图①据1875年刊《上海县城厢租界全图》绘制,载孙逊、钟翀主编:《上海城市地图集成》上册,上海书画出版社2017年版,第71—72页。其中的分图为1861年法文版Plan de la Ville de Shanghai avec les concessions étrangères之局部图,载李孝聪、钟翀主编:《外国所绘近代中国城市地图总目提要》上册,中西书局2021版,第182页。

关于这一格局的形成,在清道光年间出版的《沪城岁事衢歌》中就已提及:“城东南隅人烟稠密,几于无隙地,其西北半菜圃耳。”②张春华:《沪城岁事衢歌》,载《上海掌故丛书》第1集,中华书局1936年版,第320页。但在此之前则缺乏相应的直接史料。不过,自明嘉靖筑城之后,从万历十六年(1588)编纂《上海县志》以来,当地方志中有关东城墙之外的街巷记载不绝于书,间接佐证了该城建成区不限于城墙之内的格局由来已久。而到了晚明,利玛窦也曾提到“上海城墙周长有两意里多,但城外的居民几乎和城里一样多”。①利玛窦:《耶稣会与天主教进入中国史》,文铮译,商务印书馆2014年版,第465页。若以1861年法文地图(图1)观之,直至近代前期,城东滨浦地带的街区面积大抵与城内相近,而晚明以来几条有限的史料记录均显示上海县城的人口规模已与近代相当。②利玛窦该书中也提到当时上海城人口“总数达三四万户”,按一户五口计之约20万人。与此相应的记载还有:清初姚廷遴所撰《历年记》提及顺治十一年(1654)清军意欲在上海屠城,本地官员崔海防劝阻时曾有该城“廿万生灵皆朝廷赤子何忍屠戮”之语,载《清代日记汇抄》,上海人民出版社1982年版,第72页。近代之初的另一位欧洲访问者福琼,记载上海县城人口有23万,参见Robert Fortune,Three Year’s Wandering Among the Northern Provinces of China,London:John Murray,1847,p.104。1910年的地方政府户口调查显示,城厢内外(不含租界)合计39872户、214576口,载杨逸:《上海市自治志》,乙编《上海城自治公所大事记》,1915年版。城居人户的长期稳定,间接反映了这座城市的建成区至迟自晚明以来已然成熟,亦可印证利玛窦所云并非虚言,即自晚明以来上海的建成区就长期安定分布于东半城与东城外的滨浦地带。既如此,那么从明嘉靖筑城上溯明前期无郭时代的上海“县市”乃至更早的宋元“镇市”,又拥有怎样的范围呢?

从历史沿革来看,上海的初期聚落形成史尚不明确,但至迟在北宋天圣年间(1023—1032)应已设务,成为秀州(今上海、嘉兴一带)下属17个设务市镇之一,后来,到南宋末可能已经建镇,元初更是一度设立市舶司,直至至元二十八年(1291)建县,其建置长期循经济型有机市镇的发展路径推动。根据元大德六年(1302)上海县教谕唐时措的叙述,其时上海“襟海带江,舟车辏集,故昔有市舶、有榷场、有酒库、有军隘,官署儒塾,佛宫仙馆,甿廛贾肆,鳞次而栉比,实华亭东北一巨镇也。”③弘治《上海志》,卷五。这反映宋元之际该地确已发育成为长三角滨海地带的一座繁华市镇。而本县人陆楫(1515—1552)所云“吾邑……谚号为小苏州,游贾之仰给于邑中者无虑数十万人”,④陆楫:《蒹葭堂杂著摘抄》,《丛书集成初编》本,商务印书馆1936年版,第3—4页。也显示明中叶筑城之前该城的人口已有相当规模。

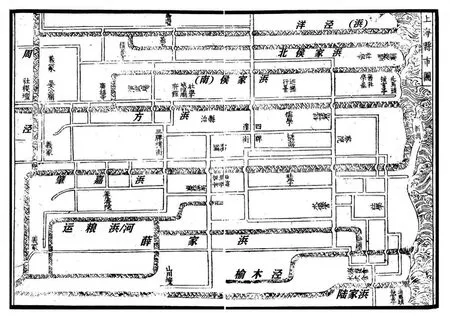

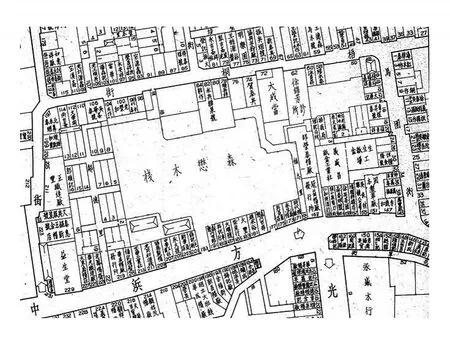

从城镇的平面布局来看,早在嘉靖三年(1524)成书的嘉靖《上海县志》所收《上海县市图》是现存最早详细描绘筑城前“县市”的古地图(图2)。笔者曾利用同书的文字记载,比定出了图中的绝大多数地物,进而推论建成区“东密西疏”格局在嘉靖《上海县志》中已有所反映。此外,还有两条同期的相关文字记载:一是嘉靖《上海县志》卷二提及“若薛家浜、肇嘉浜,若方浜,若南北侯家浜,若洋泾,此为浦西之水也,……自薛家浜至洋泾皆为县市”;二是1534年成书的嘉靖《南畿志》卷十六也提到“因海市为县,无城郭,惟有二门:南马头、北马头;所聚周(径)四里,环县以水为险”。结合这些图文史料,可知筑城之前“县市”阶段的环县之水分别是北起洋泾(浜)、南抵薛家浜、东濒黄浦、西接周泾的这4条河道(见图1、图2),这一四水环绕的区域应是明中叶筑城之前,甚或更早时期以来对于上海市镇空间的传统认知。⑤相关考证详见钟翀:《上海老城厢平面格局的中尺度长期变迁探析》。下文的讨论将主要集中在这一四水环绕的历史市域范围。

图2 嘉靖三年(1524)《上海县市图》⑥选自明嘉靖三年刊《上海县志》卷首,图中的河道名(斜体简体字)系笔者加注。

二、关于传统文献中上海城市水系史料的认知

上节简介上海城镇之陆域范围,而关于该城的水系变迁,此前主要有褚绍唐对方浜、肇嘉浜、薛家浜(乔家浜)、侯家浜、洋泾浜、周泾这城内六大干线水路的介绍;①褚绍唐:《上海历史地理》,华东师范大学出版社1996年版,第83—85页。以及祝鹏在干流之外,钩沉出了郁婆泾、榆木泾、中心河、西仓桥浜等10条支浜水路,其中提出诸如明嘉靖筑城时利用了榆木泾作为南城濠、东西石皮弄填筑于中心河之上、运粮河过塌水桥向南延伸汇入薛家浜等不少细密准确的卓见。②祝鹏:《上海市沿革地理》,学林出版社1989年版,第55—64页。不过既往研究多为概述性的,尚未对城市水网做系统复原。另外,在资料上利用的是晚近史料,触及早期水系分析之时一般也仅涉及诸如嘉庆《上海县志》所载《古上海镇市舶司图》等清中期绘制的“历史地图”。对于上海这样一个曾经的江南城镇,到近代又一跃成为全国最大城市,其城市水文史料方面应该存在不少有价值的记录,因此还需对相关的图文史料开展必要的资料批判。

目前留存的水系相关图文史料主要有两大类:一是自明弘治《上海志》(1504年刊本,现存最早的上海县志)以来的方志,以及明代以来本地传存的文集、日记、笔记等传统文献史料;二是包括地图、报刊与档案等在内的近代史料。从记录的特性和河道记载的质量看,这两类资料之间存在显著差别:前者年代较早,但缺乏对支浜和小水路的记载或描绘;后者有不少高分辨的小水路记录,但年代较晚,存在着可否上溯的疑问。下面先对传统文献史料的水系记载做一分析。

如以传统的文字资料为例,弘治《上海志》的卷二专辟“水类”门,但记载涉及上海县市之内的河流只有肇嘉浜、方浜、薛家浜、周泾4条。这并不意味着当时上海县市里只有这4条河流。事实上,同书卷首的《上海县地理图》中就绘出了位于方浜之北的侯家浜。而同书的卷五《津梁》记载了“侯家浜桥”“杨泾渡在县东北三里”,卷二《坊巷》提及“泳飞坊在县北门杨泾”,通过相对位置比定以及与后来方志记载的对勘,均可证实其所记“杨泾”即后世文献记载的“洋泾浜”。由此,非特可证弘治《上海志》成书之际城内六大干流俱已存在,亦可洞察对于水乡城镇里的中小河浜而言,往往存在因文献越早、记载越简而易于疏漏这一方志书写的普遍规律。

同理推之,正德《松江府志》及嘉靖《上海县志》专述河流之处也仅记六大干流而不及诸多支浜,自万历《上海县志》以后才出现半段泾、穿心河、郁婆泾、榆木泾这4条支浜的记载,③万历《上海县志》,卷二《河渠》。这也不意味着万历之前的正德、嘉靖时期城内不存在半段泾等支浜,如嘉靖《上海县志》卷三《桥》中散见的“南仓桥,水从山川坛前通榆木泾”等记录均可证其在嘉靖时期的存在。清代嘉庆以后诸志所记城内水道更为详细,其中的大部分支浜极有可能也是此前已存在但为较早文献所失载者,此点下文还将详论。

再以舆图资料观之,最早的上海舆图出现在明代方志中。不过,即使是创作上最富个性的嘉靖三年《上海县市图》(图2),也仅绘出城内的六大干流、运粮浜以及筑城后被利用作为南北城濠的榆木泾北支和北侯家浜。而此后的修志配图,代代因袭,发展成为极少变化的“标准图式”,甚至是不断退化的“极简图式”,因而缺乏复原研究的有效性。直到同治《上海县志》中的地图,虽已是传统版刻县城之最详舆图,但也只粗略表现了城内的4条干流和半段泾、穿心河等少数城内支浜,以及城西的部分残存河道。

总而言之,以明清方志为主体的传统图文记载一般都止步于对城内干流及少数支浜的描述。当时的编纂者对河流的记载并非一概照录,而是采取了选录干流、不记支浜、更不记濒临湮废的河道这样的分级甄选原则。而后出之志,往往存在着抄录前志而不加调查的沿习。因此,对于一座江南的水乡城镇来说,仅凭传统文献尚不足以了解其城内细密水网系统之历史全貌,若要开展较高分辨率的复原研究,还需在近代资料的利用与分析思路上另辟新径。

三、城市历史水系复原分析的新思路

从历史形态学的立场观察,太湖流域的传统水乡聚落与城镇,是建立在以大大小小众多河道编织而成的密集水网为基底的地文背景之上的。著名的《吴郡图经续记》所记宋代苏州“城中众流贯州,吐吸震泽,小浜别派,旁夹路衢,盖不如是,无以泄积潦安居民也,故虽名泽国而城中未尝有垫溺荡析之患”,①朱长文:《吴郡图经续记》,卷上《城邑》,江苏古籍出版社1999年版,第6页。不仅揭示了水乡城镇自古以来与水共生共荣的发展特点,而且也透露出水乡城市之中既有“贯州之众流”那样的干线河道,也存在着许多“小浜别派”类的支浜。此种多样化、河道分级的开放型水网系统,正是历史上传统江南城镇水环境之本底。因此,借助高分辨率的近代图文资料,或传统景观留存较好的近现代局地典型样本,合理运用共时比较的分析手法,或可为上海城内水系长期变迁的历时性考察与微观肌理分析等难题的解决提供方法论支持。

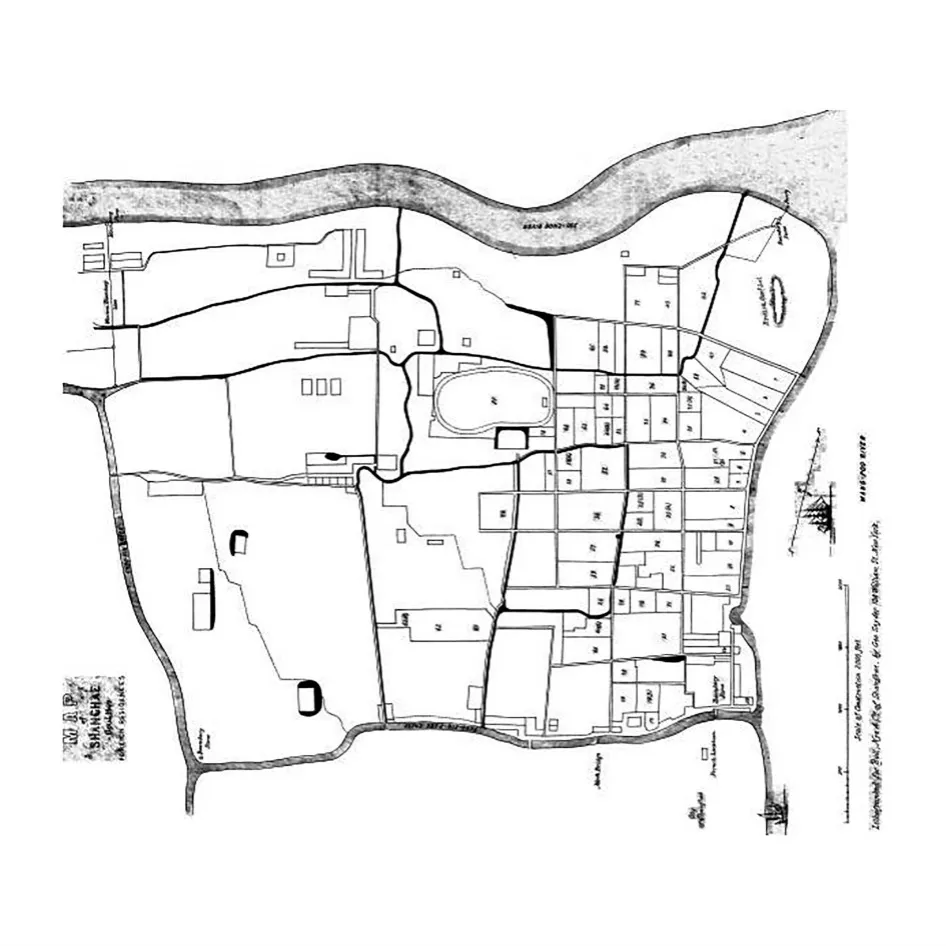

观察基于日军所绘大比例尺地形图制作的20世纪30年代上海城市及其周边水系图(图3),即可看到在上海平原这样水网稠密的传统水乡,接近城区河道锐减,复杂而完整的水系也被切断。而在旧县城及租界等中心建成区范围内,地面河道不断退化,最终竟至于完全消失。从中提取近代城市化之初的上海英租界局地观之(图4),就在这块紧邻旧县城北郊的区域,直至近代之初仍然维持着水路纵横的自然样态。根据此种近代图文资料与同质性局地样本所呈现的上海周边的水文状况,可以推想上海远近郊区的此类河网水乡基底,同样也是其城内水系在发育早期的原初面貌。虽然不可否认近代以来的“填浜筑路”加速了城内河道的淤填,不过考虑到扩张型水乡城镇的发展必然会不断挤占、侵蚀原有水路,那么上海城内河网结构主干化乃至消亡,也是必然的指向和漫长的过程。因此推断,以时代回溯上海的城内水系,则应该也是时代越早、越接近该地水网稠密的自然基底;或者简单说,就是城内河道变迁的总体趋势应为由宽到窄、由多到少,直至最后消失的演变历程。

图3 20世纪30年代上海附近主要水系图②引自秋山元秀:《上海縣の成立ー江南歴史地誌の一齣としてー》(梅原郁编:《中国近世の都市と文化》,日本京都大学人文科学研究所1984年版,书末附图之局部),图中地名为笔者标注。

图4 Map of Shanghae,April 1849,Foreign Residences(局部)③选自孙逊、钟翀主编:《上海城市地图集成》,上册,上海书画出版社2017年版,第31—32页。

循此思路检阅近代早期的大比例尺实测地图,搜索其中有关小水路存在的痕迹,发现在《上海县城及英法租界图》之中,对于接近法租界的城内北部水系有着特别详细的表现。该图中不仅描绘了侯家浜以及同时代实测图中偶有表现的和尚浜等支浜,而且还绘出了一条从肇嘉浜直通方浜的未注名河浜,以及一条沿校场路直通新北门的无名浜(图5)。

图5中这两条河浜从未见于其他文献,前者据祝鹏推考或为早期的“第二中心河”;④祝鹏:《上海市沿革地理》,学林出版社1989年版,第62—63页。后者笔者推测其时已退化为沿校场路的狭窄排水沟,类似这样的仍具排水功能的小水路应该不在少数。虽然不排除后期开挖的可能性,但基于上述城内河网演化规律的认知,以及城北一带经向水路自然排布应有的密度,笔者以为这些文献失载的小水路更有可能是处于城内河道演化终末期的早期河浜。关于这一点,还可以找到更多的案例。如同治《上海县志》卷三《近城诸水》之“运粮河”条注云:

运粮河旧通塌水桥,今湮。案:城内运粮河不止此。

郁婆浜通绣鞋桥者,北首民房下有大沟,东折至水仙宫石墙根,名运粮河。

又,县治西有大沟,抱县署曲折北出方浜者,亦名此,道光十年,里人陈湘、王济南等禀请捐挑,立石沟口记之。

又,旧学宫西北陆家宅左有大沟,通方浜、旧学天光云影池,潮水所入也,沟深丈许,广容两人并行,皆石为之,相传陆氏筑其水道,疑亦运粮河。

盖此运粮在未立县时,筑城后旧迹断续不可识,而每值霪潦,街衢积水,全赖数大沟为宣泄,未可任民侵占填淤不通。

此处提到“旧通塌水桥”的“运粮河”之外,还有3条在晚清传闻为“运粮河”的“大沟”,历代方志都没有直接记载,仅在当地家谱等零星记录中有所反映,①试举一例,如《西城张氏宗谱》(上海图书馆藏1928年修活字本)卷四载:“西楼公讳庆,……卒于弘治十六年,……墓邑西运粮河南原,后岛夷乱,有司度地筑城,城经墓道,公孙泮力请于台使者,得移其界稍折而西。”不过仍可通过下面的考证推定为更早时期之城内河道(图 5)。

图5 上海县城及英法租界图(佚名1856—1858年绘,局部)4

如郁婆浜东折至水仙宫之“运粮河”。按,郁婆浜在历代舆图之中仅嘉庆《上海县志》之“县城图”里有所表现,为薛家浜北引化龙桥的一小段“断头浜”。不过嘉庆《上海县志》也提到“郁婆浜北折一支,过绣鞋桥而北,止日涉园池湖”。日涉园为明万历年间由本地人陈所蕴所筑,约在明末售与陆氏,②杨嘉祐:《〈日涉园图〉与明代上海日涉园》,载《上海博物馆集刊(4)》,上海古籍出版社1987版,第390页。该园从空间上看自郁婆浜引水入园最为便利。清乾隆年间,园主陆庆循提到“今日涉园前后并无通渠,或陈氏经始之际,其在北运粮小河尚未尽淤,自塌水桥来曲折得达火神庙后,故曰曲水浔”,③陆庆循:《日涉园录》,卷一“得家报家园小山已成”,上海博物馆藏清稿抄本。按此说法,结合正德《松江府志》卷十有关城中肇嘉浜南“松江道院桥”的记录,可确证在日涉园北的松江道院(清雍正后改建为火神庙④有关始建南宋的“松江道院”即清代火神庙之所在的考证,详见钟翀、张瀚文:《明至民国时期上海城厢的宫观》,载《江南社会文化历史评论》第18期,商务印书馆2021年版。)附近必有河道流经,因此推定,大约在明中期此处仍存有一条自郁婆泾北行沟通肇嘉浜的“运粮河”。

又如,上文提及旧学宫有“大沟”通天光云影池。该池在元延祐年间建于旧学宫之中,明洪武六年(1373)曾刻“学宫图碑”,今碑不存,其图幸存于嘉庆《上海县志》。从此图上可见旧学宫西边的天光云影池,并有一条水路绕学宫墙垣向北流去。⑤嘉庆《上海县志》,卷一《志疆域》。在清嘉庆时,尚可见学宫之北的康家弄中“有桥,系元时所建,今河为平陆,俱筑民居”,⑥嘉庆《上海县志》,卷六《桥梁》。考虑即为此水路北通方浜之桥。而据清乾隆时的学宫修缮记载“(乾隆)丁亥夏,水则古井归于殿前,新渠绕于殿后,天光云影池浚而深之,宫墙壁水引而西之,修其沟道,通池贯门,自肇嘉浜北出方浜,下深上盖,呼吸疏通”,⑦嘉庆《上海县志》,卷六《学校·县学》。可知这条元代以来既已存在的水路沟通了方浜和肇嘉浜两大干流,在清乾隆年间铺装了江南所称的“石皮”而成为石板街路之地下水道。

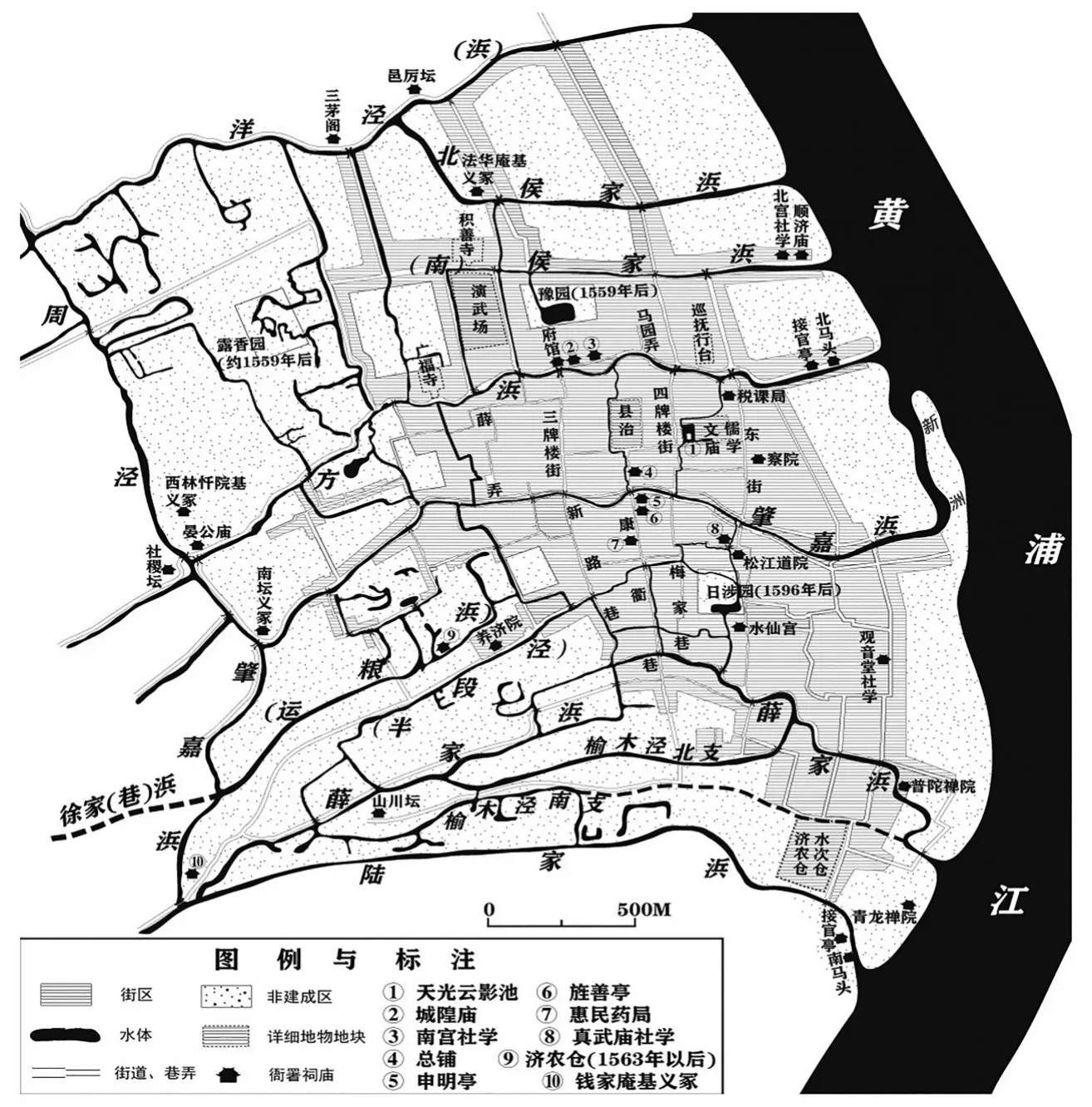

上述城内南、北两个局地早期水路的钩稽与检证,都指示了在元代甚至更早时期,城内建成区之中存在较多的“小浜别派”,其自然基底也更接近于近代城郊的传统江南水乡地带。基于这样的认知,笔者在《明嘉靖三年上海县市复原图》①钟翀:《上海老城厢平面格局的中尺度长期变迁探析》,《中国历史地理论丛》2015年第3辑。基础上,进一步查找1888年刊《上海城厢内外租界全图》、1910年版《实测上海城厢租界图》等对支浜与小河道有详细表现的近代大比例尺地图,②孙逊、钟翀主编:《上海城市地图集成》,上册,第79—80、123—124页。并整合前揭祝鹏《上海沿革地理》有关中心河、运粮河的考证,绘制了《明嘉靖三年(1524)上海县市水系复原图》(图6)。

从明嘉靖的水系图看(图6),当时在县市西部的非建成区之中存在着大量的河道。这些河道向东自然延伸的趋势,被东部建成区的道路打断或退化为细小水路,对比加速近代化的晚清同治、光绪时期的城内水系表现(图1),可观察到这些细小水路均已消失或成为地下管网。这恰印证了在城内水系的长期变化之中,存在着城东河网逐渐萎缩、填埋,直至为街区中的路网所替代的演变历程。

四、明中叶筑城前后的城内水系与城市微观肌理

明嘉靖三十二年(1553)秋,为防倭寇攻掠县市,上海县吏民用了两个月时间日夜抢筑起一道周长5800余米的城墙。此次筑城很大程度改变了该市镇原先的水网形态,如新开挖的城濠利用了北侯家浜、榆木泾北支等重要河道,新筑的城墙也打断了原先县市内的路网与河网(图6)。不过,在城市几何形状的改动之上,更大的变化还在于由此带来城市内涵的跃迁。海贼的长期袭扰,迫使原先分散在乡间的地主、知识精英携带着巨量财富迅速集聚到相对安全且物流发达的围郭城市里。在整个江南地区,就在这一时期大量兴筑的诸多府县城市之中,短时间内突然涌现出众多田产与居地分离的所谓“城居地主”③关于明清江南地区“城居地主”的发展概况,可参见向扬:《浅论明末江南地主形态变化:从地主城居化趋势开始》,《读书文摘》2019年第14期。另据《苏南土地改革文献》(中共苏南区委员会农村工作委员会编,1952年版,第497页)在中华人民共和国成立初的调查,上海全县的地主,居城镇者占45.3%,居乡间者占31.2%,另有居地不明者占23.5%。与退休官吏。正如《云间第宅志》所云,在与上海相邻的松江府城,“嘉、隆以前,城中民居寥寥,自倭变后,士大夫始多城居者,予家世居城南三百余载,少时见东南隅皆水田,崇祯之末,庐舍栉比,殆无隙壤矣”。④王沄:《云间第宅志》,《丛书集成初编》3153册,商务印书馆1937年版。而上海的城市景观也在这一时期发生了深刻变化,“十三世纪以来空间粗放、‘野蛮生长’的上海县城,在明中晚期,经历了知识精英阶层推动的一轮卓有成效的空间塑造与升级”。⑤朱宇晖:《书楼梦隐——海上名宅的基因图谱》,《建筑学报》2019年第11期。到了晚明,传教士利玛窦看到的上海城是如此这般景象:“与其说它是乡村,不如说是一座遍地是花园的城市,因为这里到处是楼阁、别墅和住宅区。……有很多学生和有功名的读书人,随之而来也便有很多告老还乡的官员,他们的宅院都很漂亮,但道路都很狭窄。这里的气候也非常宜人,因此人的寿命要明显高于别的地方,能活到八九十岁,甚至还有百岁老人。”①利玛窦:《耶稣会与天主教进入中国史》,文铮译,商务印书馆2014年版,第465—466页。

图6 明嘉靖三年(1524)上海县市水系复原图

从上述晚明时期的城市形态与人口规模来看,经历这一次升级迭代的上海城已接近了近代化之前老城厢的面貌。而对于此前的上海“县市”,其微观的水环境与城市肌理又是怎样的一番景象?历史文献之中没有留下片言只语。不过,以豫园、日涉园、露香园这上海城内三大园林为代表的园林营建记载,为推考这座城市在明中叶前的早期具象景观提供了难得的资料。

研究样本(n=2550)中,男生占50.86%,女生占49.14%,总体上男女数量基本持平;本科生占88.47%,研究生和博士生共占11.53%,年龄多集中在18~26之间,符合实际情况,样本比较理想。各个学校的研究样本具体比例见表1。

按《豫园记》述:

余舍之西偏,旧有蔬圃数畦。嘉靖己未,……稍稍聚石凿池,构亭艺竹,垂二十年,……万历丁丑,解蜀藩绶归,一意充拓,地加辟者十五,池加凿者十七,……而园渐称胜区矣。②潘允端:《豫园记》,载嘉庆《上海县志》,卷七《第宅园林》。

《日涉园记》提及:

居第在城东南隅,有废圃一区,度可二十亩而羡,相与商略,葺治为园。……竹素堂之周遭清流环绕,南面一巨浸,纵可三十寻,横亦如之。……岁万历癸丑冬至,甲寅之春复大加葺治,增所未有,饰所未工,役既竣,以为可以无加矣。③陈所蕴:《竹素堂集》,卷十八《日涉园记》,上海图书馆藏明万历刻本。

《露香园记》提道:

道州守顾公筑万竹山居于城北隅,弟尚宝先生因长君之筑,辟其东之旷地而大之,穿池得旧石,石有“露香池”字,……识者谓赵文敏迹,遂名曰露香园,园盘纡壇曼而亭馆嵱嵷,胜擅一邑。……(阜春山馆)之前大水可十亩,即露香池,……亭下白石齿齿,水流昼夜,滂濞若啮,群鸦上下去来若驯,先生忘机处也。④朱察卿:《朱邦宪集》,卷六,《四库全书存目丛书》集部第145册,影印明万历六年朱家法刻增修本,齐鲁书社1996年版。

以上三园均建于嘉靖筑城后不久,其园内水景都是利用该处旧有水路网络或就近挖渠引水而成,如豫园的水源来自侯家浜,直至近代的大比例尺地图上仍可看到其北通侯家浜的水路,日涉园则如上述自郁婆泾引水向北沟通肇嘉浜。据清人笔记记载,“上海县城内化龙桥为乔氏世居,厅事前有小池,一夕潮忽至,直通堂上,高一二尺许,潮退,荇藻浮萍淋漓满壁,莫不惊异。……后三十年,陆氏竹素堂上小池亦通潮,陆耳山先生锡熊为工部侍郎,著四库全书提要,海内闻名”。⑤钱泳:《履园丛话》,《丛话十四·潮来》,中华书局1979年版,第368页。这里提到的竹素堂是日涉园的中心建筑,可见直到清前期,日涉园水体仍通过郁婆泾、薛家浜而与黄浦江相连。至于露香园,其中的露香池竟有宽广十亩的水域,且水流昼夜不息,推测也与方浜北引支浜相连。类似的利用、改造既有毛细水网或引水开掘池湖的冶园手法,在此后城中的渡鹤楼(即清代也是园的前身)、吾园、梓园等园林的营建中也十分普遍,⑥周向频、孙巍:《晚明“上海三园”造园特征探析》,《同济大学学报(社会科学版)》2019年第3期。显示近代化之前城内除了文献记载的侯家浜、方浜、肇嘉浜、薛家浜四大干流,以及中心河、半段泾、郁婆泾等近十条支浜之外,应该还存在着众多被称为“大沟”的小水路,以及便于给排水、城内田地灌溉或冶园造景的毛细水渠。这一时期城内传统的多功能发达分级水系相对稳定,使得城市水循环仍维持着活力与生机。

从园林的选址来看,露香园这样面积较大的园林置地于城西北之“旷地”自不待言,该处直至晚清仍是城中人户疏落之地(图1、图6)。可以想象,虽然交通不便,但当时仍较好地保存了田园河网基底,且地价低廉,适宜作为“城市山林”的冶园用地。而豫园却构筑于城中最为繁华的方浜北岸、侯家浜之南。这一带早在筑城之前已“皆为县市”。筑城后的万历年间,“方浜因筑城断塞,其两崖多为居民所侵,今存一衣带矣,(侯家浜)因筑城断塞,两崖亦多占,几于平壤”,⑦万历《上海县志》,卷二《河渠志·诸水》。可见沿河地带均已成密集街区。清乾隆年间更是“方浜左右民居稠密倍于他处,日用之水皆取汲于此,而且舟楫来往极当疏通”,⑧乾隆《上海县志》,卷二《水利·诸水》。显示方浜沿河为县城主街(mainstreet)之所在。不过,在明嘉靖之世,豫园就建在了方浜中段的北河沿背街之处,其时此处还是“旧有蔬圃数畦”的田地。同样,日涉园也营造在了可以看成是这座市镇聚落起源之地的城南东街、县南大街之间,在这么一个早期建成的市镇老街区之中,却仍“有废圃一区,度可二十亩而羡”。豫园和日涉园这两座园林在城市空间上的共同特点透露出,即使到了明代中叶,县城里的早期建成区和繁华街区之中仍有不少的田地或其他非建成用地。对比苏州城内的园林如沧浪亭、怡园、网师园等,上海城内的日涉园等也有与之相似的“口小腹大”特点,即这些园林都是临街入口狭小而其宏敞的主体部分均建在了街区的中部。也就是说,它们尽可能地避免占用已成繁华市廛的临街地块。

因此推测,直至明中叶筑城前后,即使在上海县城的主建成区,应该还是类似于今江南传统市镇如周庄、南浔、乌镇等地所见,即便是一座发育成熟的城镇,在其街区网格之中仍有不少未被建筑覆盖的田地(图7)。从聚落形态发生的角度来看,在水乡的强湿地带筑堤以围田挡水,而在圩堤微高处构建住宅,由此逐渐形成列状水路村落,进而触手般延展并不断交织加密,形成十字状、网状或鱼骨状街区。①相关论证详见钟翀:《江南地区聚落—城镇历史形态演化的发生学考察》,《上海城市管理》2019年4期。不过,此类街区的中央低地却往往会保留较多的田地,从地形上看继承了该区域圩田开发初期、四周高中间低的所谓“仰盂圩”的原型。如以周庄北部的3个街区为例,均表现出了四周民宅围合、中部低洼处保存着农田甚至池塘这一特征(图7②引自段进、季松等:《城镇空间解析——太湖流域古镇空间结构与形态》,中国建筑工业出版社2002年版,第97页同名图。黑色为传统古建筑。)。关于这一点,也可以从民国时期上海老城厢地籍图中的地块分化差异上得到印证:在方浜等原先的城内干流两侧,沿街排列的地块呈现出密集且极端分化的状态,表明这些沿河沿街地块很可能是该处早期建成类型;这一带位于豫园园主潘允端宅第的南边,本是城中最为繁华之地,但此处的多数街区都呈现四边紧密排列的高分化小地块,而街区中央则为未充分发育、分割的大地块这样的平面格局(图8),强烈显示出该地早期发育的历史循“仰盂圩”型聚落发展路径,其住宅从四周围合直至渐次填充街区中空部非建成地的进程。

图7 周庄镇总平面形态图(北部)

图8 上海老城厢方浜地带典型街区地籍图③选自葛福田、鲍士英等编制:《上海市行号路图录》,下册,(上海)福利营业股份有限公司1948年再版,第25图(局部)。

五、余论:从基层行政组织的空间分布看城内水系之“前史”

上文借助图文史料的精读与江南城镇的形态发生分析,获取了明中叶筑城前后的较高分辨率的复原方案。不过,若要由此上溯更早时期上海“镇市”的水系,则对于这一研究来说将进入无史可征的“前史”阶段。对于这样的资料困境与方法困难,笔者考虑中古以来该地保、图、圩等基层组织的空间分布,或可为宋元时期城内水系的探究提供框架性的线索与分析素材。

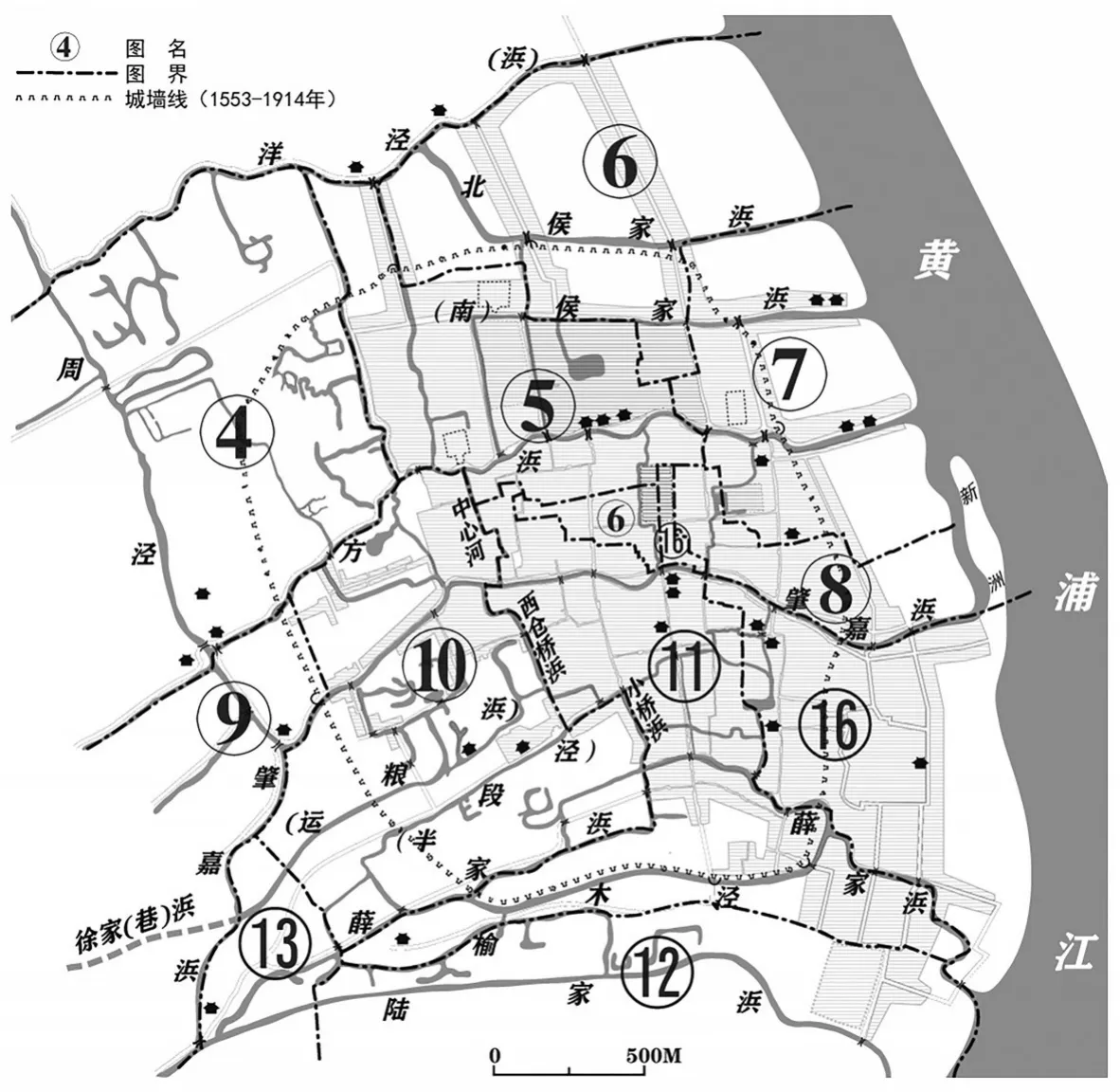

近代上海城郊法租界等处的研究表明,本地基层行政组织的“保”及其下位单位“图”的划分主要以河浜为依据,①参见牟振宇:《从苇荻渔歌到东方巴黎:近代上海法租界城市化空间过程研究》,上海书店出版社2012年版,第115—125页。而该基层行政系统自宋元以来直至民国中期曾经长期稳定。②相关可证记录较多,试举两例。如,南宋《绍熙云间志》卷上《乡里》记载本县的保与此后直至明清的保图系统大致可形成对应,华亭县高昌乡(即元代建县后的上海县市及其周边)的保的数量已与明清时期相同。又如,以细部记录而言,嘉靖《上海县志》卷七《义冢》记载了明嘉靖初年知县郑书洛在25保十三图、六图、四图分别创建的钱家庵、法华庵、西林忏院3处义冢(本文图6所示),这3处义冢坐落的保、图编号,均与民国时期绘制的《上海市区域南市图》(载《上海市自治志》卷首,1915年版)相同。因此笔者推测,上海城内的基层行政组织,在以河浜为其边界的长期稳固的空间分布格局之中,应该也蕴含着与这座城镇发育早期水系状况相关的极有价值的信息。为此,本文最后将以《明嘉靖三年(1524)上海县市水系复原图》为底图,叠加涉及该城的25保之四至十一图、十六图,尝试分析、探寻明中期以前乃至宋元“镇市”阶段该地水系的前史(图 9)。

图9 上海城内二十五保各“图”分布图③据本文图6绘制。各图的界线据1915年版《上海市自治志》卷首所载《上海市区域南市图》等资料绘制。

从图9所展现的涉城诸图的分布来看,其最为显著的特征是所有涉城图界的划分均突破了明嘉靖时所筑城墙的限制。也就是说,涉城的9个图没有一个在划界之时用到了城墙这条筑城后最为重要的城域界线。其中,例如第九图,仅有极小的地块“挤进”筑城后的西门之内,这样的划界若出现在晨昏启闭的高大城墙阻隔之后,则无论是农耕作业还是地产交易,必然带来极大不便。因此,可以确认此类基层区划之创设,远在1553年嘉靖筑城之前既已成型、固化。此外,值得留意的是,包含县城在内的本县25保所属的图号数字编排,是从该保北界的吴淞江(即今苏州河一带)向南,然后以自西而东的顺序机械地赋予编号的,全然没有照顾到后来作为县城的特殊性。而与之对照的是南宋《绍熙云间志》以来的华亭县保图编号,显示了这一套编排顺序是以华亭县城为中心由近及远展开的。因此可以说,上海县的保、图形成应可上溯宋元本县建置之前的华亭县所属时期。这一推断也与上文提及南宋《绍熙云间志》以来该地基层行政系统的持续稳定是一致的。

在此基础上,再来仔细观察涉城诸图的分布格局,可以看到如下一些意味深长的现象。

首先,在前文考证的明前期黄浦江、洋泾浜、薛家浜和周泾这“四水环绕”的市域范围之内,除了西界不以周泾为界,东边的六、七、八、十六诸图均以黄浦江为其东限,北部的四、五、六三图都以洋泾浜为其北界,而南限则在十六图的薛家浜、十一图的榆木泾南支(或可看成薛家浜的支浜);并且,东部的五至八图及十一、十六图所包含的区域,与西部的四、九、十图所包含的区域,大致与明中叶以来上海县城“东密西疏”的建成区分布格局相吻合。考虑到作为基层行政中保的划设渊源于宋代之华亭县,因此这样的分布格局暗示着该地作为一座具有稳定街区的江南市镇,其历史或可上溯更早期的宋元时代。

其次,进一步观察涉城诸图的界线,即可发现大部分均以河浜分界,这种现象在非建成区更为显著,可以说河道是本地保、图划界的主因素,只有在不得已之时才会采用其他的划界依据。如第十图,北界为方浜,东、南两界均随薛家浜支浜(小桥浜、西仓桥浜、中心河)的曲折流路划定,只有西边有两处狭窄的缺口因其附近没有纵向河道,不得已采取了陆上划设直线来解决闭合问题。从这一划界规律来推测东部密集街区的图界划设,虽然在《明嘉靖三年(1524)上海县市水系复原图》上绝大多数的图均以街巷为界,但如果考虑到此类基层组织创设之久远,以及上文已推论的该城早期应存在密集水网基底,则可以推察其在划界之初可能也较多地采用了当时尚存的河道。如十六图的西南界,就跟上文复原的“运粮河”较为接近。这样的情况在宋元乃至更早的市镇起源阶段应该比较普遍,正反映了上海这座有机型江南市镇源于水乡聚落的悠久历史。