为留学生讲好中国故事*

——高校图书馆构建以留学生为对象的中国叙事体系探析

2023-01-11李易宁饶高琦

李易宁 饶高琦

(1北京语言大学图书馆,北京 100083;2北京语言大学汉语国际教育研究院,北京 100083)

1 引言

习近平总书记在主持十九届中央政治局第三十次集体学习时强调,要深刻认识新形势下加强和改进国际传播工作的重要性和必要性,下大气力加强国际传播能力建设,形成同我国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权,为我国改革发展稳定营造有利外部舆论环境,为推动构建人类命运共同体作出积极贡献[1]。高校图书馆以丰富的馆藏资源服务于大学校园师生的同时,承担着为留学生提供跨文化信息服务的任务。现有的留学生服务往往囿于语言的局限,倡导以英语为媒介,将面向中国学生的服务内容翻译为英语,以便于留学生理解和参考。在构建中国叙事体系的时代任务之下,高校图书馆面向留学生的服务应纳入跨文化传播的范畴——构建起以官方话语为主导,学术话语为支撑,民间话语为补充,全球共有价值观为参照的体系,从而增强中国话语和中国叙事体系的创造力、感召力、公信力[2]。

跨文化传播的本质并不是单纯的文化输出,而是基于“共情”的传播互动,在多元文化主体的多维互动中,达成“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”的情感效应[3]。因此,要根据留学生的实际需要,打破将中文材料译为英文、局限于书目推荐的传统服务形式,以其作为汉语学习者的需要出发,依据汉语学习中实际接触的中国文化、中国元素构建起符合其学习需要与知识逻辑关系的叙事体系。

本研究依据埃瑞克·唐纳德·赫希(Eric.Donald.Hirsch Jr)为代表的新要素主义的观点,以核心知识的传授作为培养阅读理解能力的基本路径。以国内近10年出版的留学生在汉语初学阶段需要阅读的教材与读物等真实语料为素材,通过数字人文的方法进行分词,借助《汉语主题词表》系统与《中国图书馆分类法》的知识体系将分词结果进行知识结构归纳,尝试构建面向留学生传播中国文化的中国叙事体系。

2 理论依据与研究设计

提升中国国际话语权的首要条件就是构建中国话语和中国叙事体系,这是解决中国故事在国际传播中“如何讲”“怎样讲”和“讲什么”的重要命题,要基于中国实践构建中国话语和中国叙事体系,丰富对外话语传播内容,用事实向世界说明中国[4]。因此,为留学生讲好中国故事、构建中国叙事体系,可以从现有的留学生中文教材与读物出发,选择他们日常接触的、存在亲切感的阅读材料与主题,作为切入点和立足点。赫希的核心知识理论与数字人文的自然语言分词技术为本研究提供了支撑。本研究分别从“讲什么”与“怎么讲”入手,探索为留学生讲好中国故事这一命题。

2.1 理论依据:赫希以核心知识培养阅读能力的基本思路

埃瑞克·唐纳德·赫希1928年3月22日出生于美国田纳西州的孟菲斯市,是美国的文学评论家、教育家、作家,美国弗吉尼亚大学英语名誉教授、教育改革者。赫希认为学生应该掌握大量的、范围广泛的背景知识[5],其教育理念主要通过代表新要素主义教育理念的核心知识的一系列理论与实践体现出来,并对美国的中小学教育产生了较为深远的影响。

在阅读能力的培养方面,赫希强调先于阅读行为的知识积累。在《知识匮乏:缩小美国儿童令人震惊的教育差距》一书中,赫希阐述了通过学习核心知识提高学生阅读能力的主要观点。他指出,阅读理解要求读者对文本涉及的事物的某一“特定领域”具备一定的知识储备;同时,文本理解包括对文本里的单词与先验知识进行整合,从而构建一个“情境模式”,构建这一情景模式的过程便是理解文本的过程[6]。这就意味着,阅读理解建立在阅读者已掌握文本所包含的特定领域的先验知识的基础上。换言之,“阅读能力本身依赖特定的背景知识”[7]。因此,丰富学生的常识成为培养学生阅读能力的核心[8]。

在具体的实践中,赫希依据新要素主义教育理念的核心知识理论,以“文化常识”一词描述了核心知识在阅读理解中起到的先验知识储备与情景模式构建的双重作用。为解决美国学生阅读能力的差异,有针对性地培养阅读理解能力,赫希与约瑟夫·柯特(Joseph F.Kett)、詹姆斯·特拉菲尔(James Trefil)提取美国大众生活中的“文化常识”,构建起美国大众生活中阅读理解的核心知识体系,编制为《新文化素养词典》。

关于“文化常识”的界定,在《新文化素养词典》的《初版序》中,三位编者明确解释了该词典的收录词条的基本原则与选词标准。面对广袤的“文化常识”的范畴,赫希等人提出了“广为人知”与“历史深远”两项标准。意味着,该词典收录的“文化常识”词条一方面必须是广为人知的,即“如果一份主流日报提到了某个事件、人物或者物品,但却没有对其加以解释,那么我们可以推断出大多数读者对他们已有所了解。如此一来,此类事件、人物或是物品就算是常识性的知识,可以被纳入文化常识的范畴”[9]。另一方面,文化常识应该是经历过时间积淀的,也就是说,“文化常识并不是关于先进社会所发生事件的知识,尽管这部分知识可能有助于增进我们对此类事件的理解,但只有那些具有重要历史意义且影响深远的内容,才是文化常识的组成部分”[10]。此外,“文化常识”需要具备民族性,即“文化常识不仅是我们交流和阅读的背景知识,同时也是构成美国人典型民族性的一大要素”[11]。这便意味着,收录于“文化常识”范畴的核心知识不但承担着该文化之下民众沟通中达成基本共识的功能,也担负着构建起特定民族或国家文化内涵的责任。基于此,三位编者将“文化常识”定义为“界于专业知识和普通知识之间的知识”[12]。意味着,“广为人知”“历史深远”与“民族性”构成了“文化常识”的基本特征。

赫希依据新要素主义中核心知识的基本理论,以“文化常识”为要素,以知识体系为架构,将美国大众阅读理解的核心知识体系构建为具有可读性和检索性的《新文化素养词典》,并将“广为人知”“历史深远”与“民族性”作为提取“文化常识”的基本判断依据,为本研究探索一定领域的阅读背景知识、培养特定领域的阅读理解能力的研究提供了理论依据。

2.2 研究设计:留学生中文阅读背景知识的发现

2.2.1 研究思路

根据赫希的观点,阅读理解首先需要一定领域背景知识的积累,这就为阅读理解力的培养提供了另一种思路——在留学生中文阅读这一情景下,阅读客体中所包含的中国历史、地理、社会、文化,以及语言文字等知识是留学生需要预先学习与积累的背景知识。依据一定量的“文化常识”划定这一类背景知识的范畴、构建所需背景知识的结构,亦可为留学生阅读理解力的培养提供参考。

依据赫希等人编制《新文化素养词典》的观点,首先,这些背景知识应选自某领域实际在用的真实语料;其次标识背景知识的词语应该是人名、地名、历史时间为代表的专有名词;再次,需要甄别其中过于简单或过于专业的词汇,选择符合“文化常识”选择标准的词语;最后,排除新近发生的事件。

在国内已有的研究中,陆建身(2002)依据赫希提出的核心知识课程改革的基本思路,提出了1-6年级生命科学核心知识课程的主要内容[13]。曾瑞强(2015)以问卷调查的方法,将人教版高中生物必修一《分子与细胞》第四至第六章核心知识提取出来并设计成调查问卷,以广西桂林市、南宁市、北海市、钦州市、贵港市、玉林市、梧州市、百色市、防城港市、贺州市部分高中一线生物教师为调查对象,通过李克特量表确定高中生物科目的核心知识[14]。国内学者对赫希、新要素主义的研究成果丰硕,但依据赫希等人的新要素主义观点选取核心知识(或称文化常识、背景知识)的方法却并不相同。

本研究以数字人文的方法、借鉴赫希以报刊为素材的基本思路,尝试以境内出版的留学生汉语教材、课本与读物为数据来源,探索其中的出现的背景知识。

2.2.2 研究设计与数据来源

依据赫希等编制《新文化素养词典》的思路方法,首先应选定实际使用的语料作为提取阅读理解所需背景知识的文本素材。赫希等将美国发行的主流报刊作为依据,本研究依照此思路,以近10年(2011-2020)出版的图书在版编目CIP数据为H195.4与H195.5的对外汉语教学教材、课本与读物为研究对象(其中包含少量2021年出版的图书),共计2361种。对这2361种图书的题名(CNMARC题名与责任者说明项200@a)、内容简介(CNMARC提要、文摘附注项330@a)进行分词统计,挖掘其中涉及的内容主题与文化常识。

在数据的选择方面,对外汉语教材、课本(H195.4)与读物(H195.5)是留学生中文阅读的起点与基础,也是留学生了解中国文化、构建中文阅读背景知识体系的最初素材。依据这两类出版物进行主题内容的分析,并依据其中涉及的主题内容构架背景知识体系,是留学生培养中文阅读理解能力的基础。此外,依据这一知识体系开展阅读推广活动,也可以为留学生的课内学习提供具有针对性与拓展性的知识补充。

3 “讲什么”:面向留学生的中国叙事体系构成要素的发现

要基于中国实践构建中国话语和中国叙事体系,丰富对外话语传播内容,用事实向世界说明中国。要把中国的价值、立场巧妙地融入中国发展变化中一个个真实的故事里面,并依托中国现代化发展文明的生动实践,阐述好中国的发展观、文明观、生态观、国际秩序观和全球治理观等,所传播的内容能够在情感上引起国际受众的共鸣,使其所闻所见所感相统一[15]。从留学生实际阅读的中文读物中挖掘素材,作为传播中国文化的切入点,一方面,与其实际阅读材料同源,使留学生在阅读中自然产生共鸣;另一方面,汉语读物在编辑时对留学生的汉语水平、中国文化的宣传已经进行了充分的考虑、并依据其汉语学习的需要、汉语水平等进行了较为科学的选材。因此,本研究依据对外汉语教材、课本(H195.4)与读物(H195.5)两大类出版物的主题内容进行分词、选取构建中国叙事体系的要素,可以为构建面向留学生的中国叙事体系、讲好中国故事提供具有一定参考价值的知识体系。

3.1 分词与词类统计

将2361种图书的题名与内容简介共计206349字符进行分词统计,划分词性与计数。共计分词22类、475个词。名词、动词、数词与名动词数量位居前四。其中,名词最多,共计194个;其次为动词,共计91个,数词32个。其中还包括13个地名、10个时间词、8个其他专名,以及6个人名与3个处所词等,这些都是具有明确的特指含义的词语。

3.2 相关词类词频计算

依据分词结果,排除不涉及具体主题内容的词性,选择名词、地名、其他专名、习用语、人名、成语、处所词与机构团体名,共计236词。其中词频降序排列前100个词语如表1所示,篇幅所限,其他低频词语未一一列出。

表1 词频计算与排序(前100词)

3.3 提取背景知识

《新文化素养词典》选录的词条主要是人名、短语、事件等类型的专有名词,即介于过于简单的常识与专业知识之间的“文化常识”所涵盖的词汇。在236个名词中,有一部分词语没有实际意义,如“板块”“起源”“观念”等,排除这一类词语后,部分词语可纳入传统文化、历史地理与自然科学3类,这些词语大多属于专有名词,如“三字经”“(幼学)琼林①原始文本为“幼学琼林”,《幼学琼林》是我国古代儿童启蒙读物,在分词处理时,“幼学”未被识别。”“生肖”“齐国”等。考虑到本研究的目的是研究留学生中文阅读推广活动的主题内容,在选词时降低了“文化常识”的标准,将一些对中国人而言属于简单常识的词语保留下来,比如“中国民俗”“古代文化”“工艺美术”等。这些词语专指度较低,但提示了近10年出版的对外汉语读物中涉及的领域主题,可以提示中文阅读理解所需背景知识所在的领域。另外,还有诸如“汉字”“汉语拼音”等一类与汉语学习相关的词语,为达到帮助留学生积累中文阅读文化常识的目的,本研究专门保留了这一类词语,归入“汉语学习”范畴。

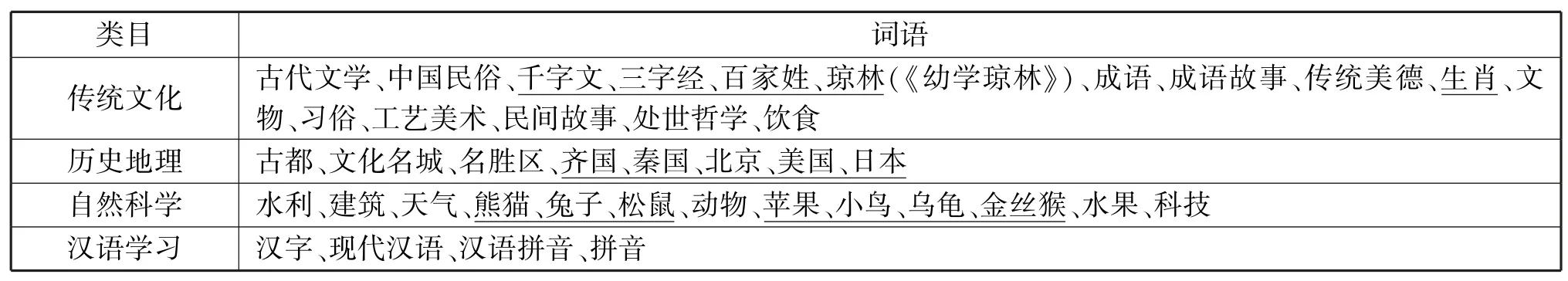

综合上述诸项选词原则与考量,本研究归纳“传统文化”“历史地理”“自然科学”与“汉语学习”4类文化常识词语如表2所示。其中,有下划线的词语为专指名词,共计17个;其它词语为泛指名词,共计24个。

表2 背景知识主题

4 “怎么讲”:面向留学生的中国叙事体系的构建

各构成要素在一个体系中,必然存在先后、主次、总分、上位与下位一类的关系,中国叙事体系的构建需要遵循要素间的逻辑关系。为将各项要素归纳入符合其内在逻辑的体系,本研究选择采取《中国图书馆分类法》,借助其等级列举式知识分类法的属性,为上述各要素提供归宿,构建符合知识内在关联的中国叙事体系。以此作为解决主题选择的先后、详略、主次等问题的依据。

如上文所述,赫希的新要素主义教育观强调阅读理解力的培养需要以背景知识的积累为途径,在这一观点之下,赫希、柯特与特拉菲尔编制了《新文化素养词典》,借助美国报刊中使用的词语判断并提取介于“简单常识”与“专业知识”之间的“文化常识”部分,构建起美国公民阅读所需核心知识体系。依据赫希的观点,阅读理解所需背景知识首先应属于某一特定领域,在这一领域中,读者事先积累的先验知识与文本中的内容相互整合,构建起一个“情景模式”,这就是理解文本的过程[16]。这就意味着,先验知识的积累不应该是孤立的过程,而必须在有计划的学习中逐渐积累,进而构建起体系化、领域化的内在知识结构。赫希在《新文化素养词典》的《理论背景:文化常识与教育》中提到,“文化背景知识并不是什么难解的奥秘,完全可以通过系统的教学传授给所有学生”[17]。这就要求以辅助留学生提高中文阅读理解力为目的的阅读推广活动必须依据一定的知识框架而展开,活动的主题与内容的选择要符合知识之间的内在逻辑关系。

另一方面,对高校图书馆而言,阅读推广活动要做出规模,需要有长期的计划、完整的策划方案,才能在经年的实践中获得品牌效应。面向留学生的中文阅读推广活动主题也应该是科学的、体系化和具备逻辑内涵的。因此,将背景知识点纳入知识体系,构建起主题网络,有助于高校图书馆工作的有序展开,也有利于不断发现工作优化与改善的深度与广度,更易于调用和推介图书馆的馆藏资源。

4.1 构建背景知识框架的必要性

一方面,赫希认为知识的学习应该是有序的。传统阅读教育最大的问题在于,为儿童提供的早期读物其内容涣散,且缺乏连贯性[18]。阅读内容蕴含知识体系的无序状态会阻碍阅读者背景知识的积累与阅读能力的提高。虽然文字解码的技能能够从一个文本迁移到另一个文本,但是阅读理解能力不会随着时间的延续而自动发展成能够理解复杂文本的能力[19]。整体阅读能力不仅需要理解策略,还需要一定范围领域的常识[20]。对留学生而言亦是如此,留学生学习中文,也需要系统学习中文读物中的背景知识,以便逐步提高中文阅读能力。但教材与读物中提及的知识内容往往依据文本难度与词汇、语法学习的需要而出现,不会以知识的内在关系作为制定教学计划与出版物内容编排的依据。

另一方面,赫希认为阅读者的知识储备应该是结构化的,强调文化与文化素养的差异——有文化仅指有阅读能力,而有文化素养则是指可以带着充分的理解进行阅读。换言之,有文化素养的人必须拥有一个用以解释其所接受的外部世界信息的知识框架[21]。侯威(2008)对赫希所指文化素养进行了更为明确的描述,他指出,赫希所强调的文化素养与具体的学科知识是不同的概念,文化素养是内化到个体中的背景性知识结构,是一种融会贯通的知识储备,而具体的学科知识是分散的,需要个体的理解、积累与加工,从而成为个体的文化素养,文化素养以知识为载体,但又不同于知识,它是经过个体理解与加工,成为个体一部分的知识[22]。

因此,文化素养并不是在某一学科的学习中完成的,而是需要阅读者打破诸多学科的界限,将多学科的知识融会贯通。在这方面,图书馆作为知识的集合,拥有先天且不可替代的优势。对高校图书馆而言,除具备辅助本校教学科研之需日积月累的丰富馆藏之外,图书馆的主题词、分类法等知识管理工具亦有助于帮助阅读者建立跨越学科边界的全学科视角,构建起满足特定阅读与学习所需的跨学科知识谱系。

4.2 选取背景知识的术语标识

本研究通过中国科学技术信息研究所提供的《汉语主题词表》术语服务系统(https://ct.istic.ac.cn/site/organize/word)检索表2中的词语,术语服务系统反馈的检索结果为收录该词语的《中国图书馆分类法》类目。《中国图书馆分类法》本质上是一部知识分类法,将表2中的词语标识于《中图法》中,参考上下位类的关系,可以了解留学生在汉语学习阶段需要掌握的阅读背景知识在整个知识体系中位置。

在利用《汉语主题词表》检索每一个泛指名词所涉及的条目的过程中遇到以下几种情况。首先,在选词方面,一些原始词语不存在对应的类目,首选替换为近义词进行检索,如“传统美德”替换为“中国道德”;一些专指名词归入某一泛指名词下,如“苹果”纳入“水果”“金丝猴”与“松鼠”等纳入“动物”;如两词意义相近,选择表意更为明确的一词代替另一词,如“习俗”与“中国民俗”选择“中国民俗”;多词相近且皆无对应类目的,另选一词语取代多词,如“名胜区”“文化名城”与“古都”纳入“古迹”。其次,在类目控制方面,如遇到匹配条目较多的情况,首先选择排除专业性较强的条目,保留更符合“文化常识”范畴的部分;如某词语匹配的条目较多且均符合“文化常识”的范畴,则考虑加入“中国”“中文”等限制词,以缩减检索结果的数量。

以上文所述方法,将原始词语处理为术语,如表3所示。

表3 原始词语与术语的对应关系

4.3 构建以留学生为对象的中国叙事体系框架

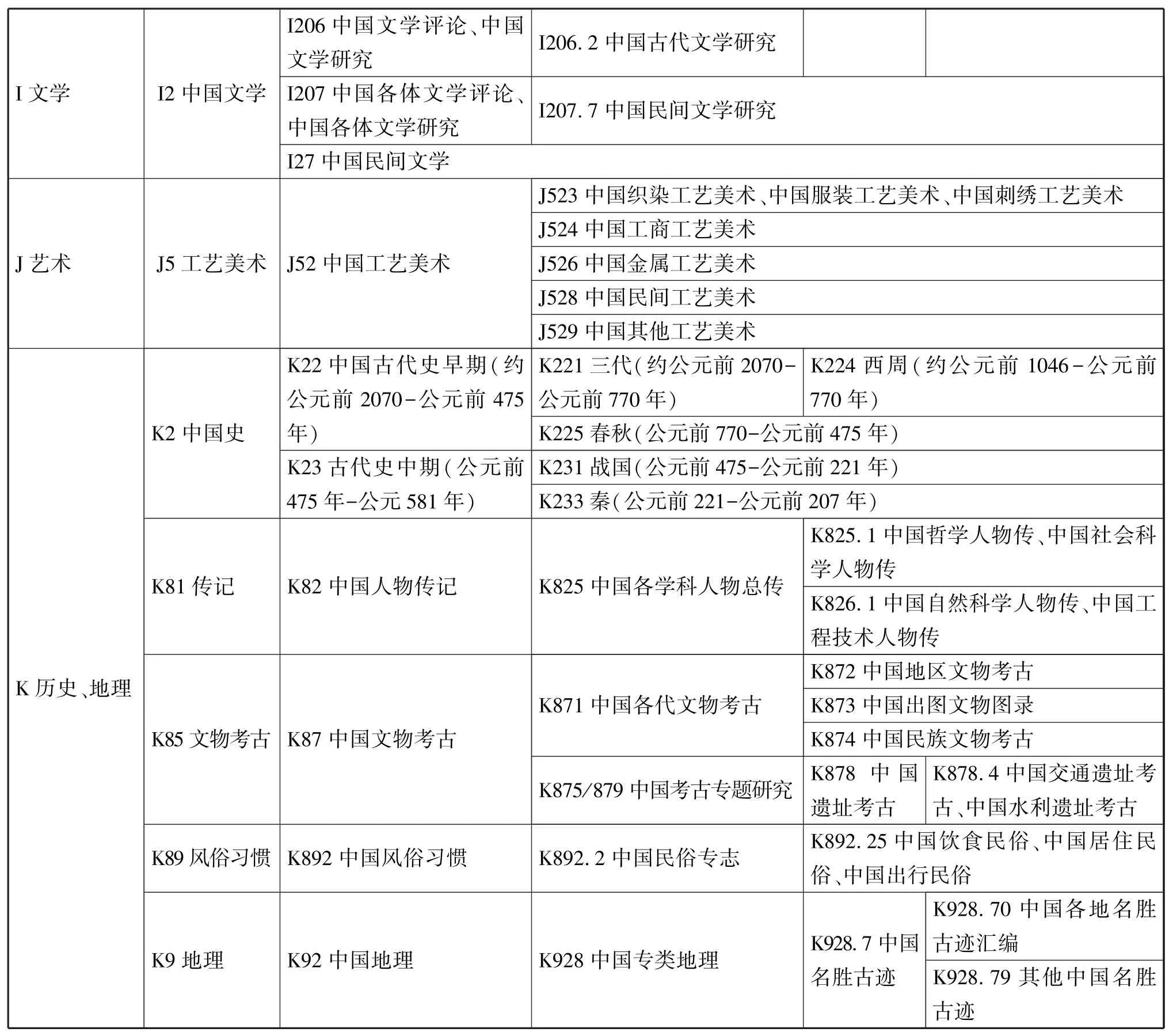

在表3中,原始词语经过《汉语主题词表》的术语系统的指引,在《中国图书馆分类法》中标识出对应的知识点。但是,这些知识点相对分散、跳跃,还未形成一个序化的、层次分明的知识体系。以《中国图书馆分类法》的类目顺序将这些知识点排列组合,形成等级列举式的知识图谱,能够清晰地列举出留学生在学习汉语阶段所需中文阅读背景知识框架。其中关于人文社会科学的部分如表4所示,涉及自然科学的部分因与中国文化的关系相对薄弱,仅作为参考,将相关的《中图法》条目列于表4之后。

表4 以留学生为对象的中国叙事体系框架

?

自然科学相关类目包括:N09自然科学史,N19自然科学创造发明、自然科学先进经验,N28自然科学展览会、自然科学展览馆、自然科学博物馆,N49自然科学普及读物;P427大气现象;Q915.1古动物演化,Q915.2古动物化石,Q951.2动物的起源,Q951.3动物进化、动物系统发育,Q951.4动物的个体发育;S63蔬菜园艺,S66果蔬园艺。

如上文所述,依据对外汉语教材与读物的主题内容提取要素,并依据《中国图书馆分类法》建立这些主题内容的知识结构,从而初步构建起面向留学生的中国叙事体系。因这一体系的构建以留学生汉语学习的基本需求为出发点,所以其从根本上具备了汉语学习的功能。同时,该体系所依据的《中国图书馆分类法》也是高校图书馆资源建设与服务的基本依据,便于高校图书馆参考这一体系统筹馆藏资源、制定活动计划、安排师资力量,有计划、有层次的为留学生传播中国文化、讲好中国故事。

5 结语

在传播中国文化、讲好中国故事的时代责任之下,高校图书馆应明确面向留学生服务的新责任、新格局,从大处着眼、小处着手,调整现有服务的方式与方法,将日常工作纳入更为科学合理的体系中,以实现更大的社会效益。

中国叙事体系的构建是时代的命题,具有丰富的内涵与宏大的时代感。本研究立足于高校图书馆的日常业务,从在国际传播中讲好中国故事的“讲什么”与“怎么讲”两方面出发,尝试探讨高校图书馆面向留学生的中国叙事体系的构建问题。从留学生学习汉语的基本需求出发,选择对外汉语教材与读物为语料,提取构成要素,并依据《中国图书馆分类法》构建具备知识内在逻辑关系的叙事体系,同时满足留学生学习汉语与高校图书馆组织馆藏资源、开展服务的需要。