儒学在江南的建置化与民间化

——基于嘉兴儒学物质载体的数字人文分析

2023-01-10车群

车 群

一、问题的提出

儒学作为一种中央集权制大一统王朝的国家意识形态,其地方治理体系的构建,及其对民间日常生活的具体影响,体现在自上而下的建置化和民间化过程之中。既有相关研究主要集中于四个方面:一是儒学学术思想的转向成为民间化过程的理论依据(1)参见蒋国保:《儒学的民间化与世俗化——论泰州学派对“阳明学”的超越》,《南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学版)》2007年第6期;吕诗尧:《论明末儒学的民间转向——以王艮为诠释视角》,首都师范大学硕士学位论文,2011年;季芳桐:《儒学民间化研究:以泰州学派为考察点》,《南京理工大学学报(社会科学版)》2013年第5期;郑治文、傅永聚:《明代“生活儒学”从阳明学向泰州学的展开》,《中国哲学史》2016年第1期;王晓娣:《儒学民间化:阳明后学“觉民行道”的社会伦理建构》,《东南大学学报(哲学社会科学版)》2020年第5期;许东:《儒学民间化与宗教化视域下的太谷学派研究》,山东师范大学2020年博士学位论文。;二是儒学民间化在地方的具体实践(2)参见马晓英:《元代儒学的民间化俗实践——以〈述善集〉和〈龙祠乡约〉为中心》,《哲学动态》2017年第12期;薛金成:《儒学民间转向与明代商人精神——一个韦伯式命题的历史人类学考察》,哈尔滨工程大学硕士学位论文,2016年。;三是儒学民间化在儒学经典之外的文本中的体现(3)参见聂春艳:《论儒学、理学的世俗化、实用化与明清小说》,《天津师范大学学报(社会科学版)》2015年第3期。;四是选取具有代表性的物质载体(如祠堂、社学等)对儒学民间化进行个案研究。(4)参见吴建勤:《儒学民间化形态的个案研究——以西南汉族移民孤岛为例》,《中华文化论坛》2018年第1期;韩术:《明代江南地区社学与地方社会》,东北师范大学2020年硕士学位论文;李金操:《宋至清代儒释道文化在海南府城传播问题研究》,万卷楼图书股份有限公司,2021年。

现有的研究成果,从儒学学术史和社会史的角度提出了很多有意义的见解,然而,这些成果要么在各自的问题意识里将儒学民间化作为一个背景或需要被诠释的命题,要么选择有限的指标对其民间化、世俗化的进程进行观察,缺少从全门类儒学物质载体的角度对儒学民间化这一命题进行全面综合的考察。在方法上,既有研究多以文本分析为主,缺乏利用大数据的方法进行全面的整理。有鉴于此,本文利用数字人文工具,对地方志和民国地图中所载儒学物质载体进行文本挖掘和地理信息化处理,从总体上把握历史时期儒学在地方上的物质载体及其变化。笔者试图通过这种结构化的定量手段,结合定性的文本分析,揭示出儒学物质载体在类别上的历史演变,及其背后的建置化、民间化特征。

宋代以降,江南地区一直是儒学昌盛之区。嘉兴作为苏、松、常、杭、嘉、湖六府之一,位于狭义江南的核心区域,在地域上具有代表性。同时,其在历史上从未以国家级或省级行政中心存在过,契合“民间”这一概念。嘉兴地区较早开始编纂志书,宋元时期各编有方志一部,明清、民国编纂有序,志书较好地记录了各个时期的各类儒学物质载体,为本文提供了系统化的研究资料。

二、资料来源与处理方法

笔者选取用于儒家物质载体系统化分析的资料有两种:一为旧方志(1949年以前编修的地方志);二为民国五万分之一陆地测量地形图。首先,笔者选取嘉兴地区旧方志中和儒学物质载体有关的章节(5)本文所利用的方志包括:绍定《澉水志》,明嘉靖三十六年刻本;至元《嘉禾志》,清道光刻本;弘治《嘉兴府志》,明弘治五年刻本;正德《嘉兴志补》,明正德刻本;正德《嘉善县志》,明正德十二年刻本;嘉靖《续澉水志》,民国二十五年铅印本;万历《重修嘉善县志》,民国十四年重刊本;万历《秀水县志》,明万历二十四年刻本;万历《嘉兴府志》,明万历二十八年刻本;天启《海盐县图经》,明天启四年刻本;天启《平湖县志》,明天启刻本;天启《宁志备考》,民国传抄本;崇祯《嘉兴县志》,明崇祯十年刻本;康熙《濮川志略》,清抄本;康熙《桐乡县志》,清康熙十七年刻本;康熙《嘉兴府志》,清康煕二十一年刻本;康熙《秀水县志》,清康熙二十四年刻本;康熙《乌青文献》,清康熙二十七年刻本;雍正《续修嘉善县志》,清雍正十二年刊本;乾隆《平湖县志》,清乾隆十年刻本;乾隆《海盐县续图经》,清乾隆十三年刻本;乾隆《濮院琐志》,民国传抄本;乾隆《濮镇纪闻》,民国刊本;乾隆《海宁州志》,清乾隆修、道光重刊本;乾隆《乌青镇志》,民国七年刊本;嘉庆《桐乡县志》,清嘉庆四年刻本;嘉庆《嘉兴县志》,清嘉庆六年刻本;嘉庆《濮川所闻记》,清嘉庆二十五年续纂刻本;光绪《海盐县志》,清光绪二年刻本;光绪《嘉兴府志》,清光绪五年刻本;光绪《平湖县志》,清光绪十二年刻本;光绪《桐乡县志》,清光绪十三年刻本;光绪《重修嘉善县志》,清光绪十八年刻本;光绪《嘉兴县志》,清光绪三十四年刻本;民国《新塍镇志》,民国十二年刊本;民国《海宁州志稿》,民国十一年铅印本;民国《平湖县续志》,民国钞本;民国《崇德县新志稿》,民国稿本;民国《乌青镇志》,民国二十五年刊本;民国《重修秀水县志》,民国稿本。,对这些章节所包含的信息进行系统的整理,形成嘉兴市传统时期儒学物质载体数据库,其内容包含仓储、公署、古迹、善堂、坊表、学校、碑碣、祠庙等等;同时,笔者对民国五万分之一地形图上所描绘的宗祠、文庙、社庙、学校、寺观庵堂等信息进行地理信息化处理。(6)中国地図資料研究会著,陸地測量部編:《中国大陸五万分の一地図集成[全8册]》,東京:科学書院,1986-1998年。第一册:00040;00041;00042;00043;00044;00045;00046;00047;00052;00053;第五册:02246;02247;第八册:004060;004061;004062;004063;004064;004065;004066;004067;004068;004069;004071;004072;004073;浙江省地形图,台湾“中研院”中华文明之时空基础架构WMTS服务,http://gis.sinica.edu.tw/ccts/,浏览时间:2021年12月18日。上述旧方志、民国地图对儒学物质载体的记载和描绘,构成了若干个时间断面,从而能够以分类的方式,结构化地显示与儒学相关的物质载体的历史演化情况。

本文利用LoGaRT(Local Gazetteers Research Tools)平台对旧方志资料进行搜集与整理。LoGaRT平台由马克斯·普朗克科学史研究所(MPIWG,Berlin)第三部门开发,由德国柏林图书馆提供资料支持,用于研究地方性知识的本质,以及地方志作为一种带有官修色彩的文本在古代中国中的角色。之所以选取地方志作为基本研究材料,主要原因有二:首先,地方志作为记载地方情况的百科全书,其资料本身具有整体性与综合性的特征,并涵盖较为广阔的时间与空间范围;其次,地方志编修往往采用较为规整的语言与组织结构,在形制上相对“均质”,一些章节甚至天然具备“数据库”的特征,对其进行计算化处理(computerization)可以很大程度地保留其资料原貌,避免失真。这一套工具背后的理念是将地方志这一类型的文本用作一个概念上的数据库来进行历史学研究,从而跳出地理区间、历史时期以及个人精力的局限,提出更加宏观的问题。(7)更多信息,参见马克斯·普朗克科学史研究所,LoGaRT项目介绍网页,https://www.mpiwg-berlin.mpg.de/research/projects/logart-local-gazetteers-research-tools;浏览时间:2022年11月10日。

本研究主要使用LoGaRT的文本标记(Text-tagging)功能对上述地方志章节进行跨志书的资料搜集。这一功能能够实现对结构化文本的半自动抓取,平台通过自主定义的语义标签(Semantic Label),以xml语言对内容进行标记,标记完成后的所有文本,可以直接转化为数据表格,并在此基础上进行量化的数据分析。

为了从整体上把握浙江嘉兴儒学物质载体的历史演化情况,了解其历时的变迁规律,本文将搜集到的11529条旧方志所载记录进行数据清理与标准化、数理分析并制图。需要说明的是,在资料搜集与整理的过程中,笔者制定了以下原则:

第一,有关儒学物质载体的定义。笔者所探讨的儒学物质载体,不仅仅包括与儒学学术直接相关的学校、名贤故居、书院、藏书楼等,还囊括儒学作为封建大一统中央集权王朝的意识形态,为履行其所承载的政治、社会、文教功能而建构的相关的物质遗产,比如公署、仓储、坊表、碑碣、祠庙等。这是一种广义的儒学物质载体概念。据此,笔者确认了与儒学物质载体有关的十几个章节门类,包括城池、公署、仓廒、古迹、坊表、祠祀、学校、书院、教育、善堂、坛庙、寺观、碑碣等。

第二,有关儒学物质载体的分类。笔者不是用今天的认知对其加以区分,而是直接对每条记录所在志书的章节进行分类。之所以采取这种策略,一是因为对于功能多样的儒学物质载体,很难找到一致性的可控标准对其加以区分;二是由于志书对这些物质载体的分类和强调,本身代表了志书编纂时人们对该物质载体归属的认知,而这种认知构成了其本体性的一部分。

第三,有关儒学物质载体的时间。按照方志对其具体的记载,采用其始创的时间。若无具体的时间记载,则采用方志编纂的时间。

第四,有关儒学物质载体数据库的去重与标准化。由于地方志往往定期重新编纂,且重修方志或同一地区不同等级(省府州县)的方志往往互相征引,因此存在大量重复内容,必须对获得的原始数据进行去重、拆分与标准化(normalized)处理,按照记录属性的地点、时间、提名的组合,将自动筛选的重复数据一条条进行人工比对,剔除重复的数据并重新编码。经过处理,笔者最终获得了6993条记录。

三、宋代儒学在江南的建置化

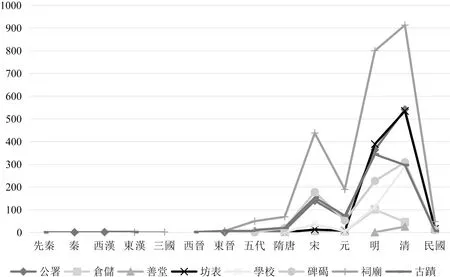

为了从总体上把握嘉兴儒学物质载体的历史变迁,根据6993条记录,本文按标准化类别制作了儒学物质载体的历史变迁图,如图1所示。

图1 嘉兴儒学物质载体数量的分类别历史变迁

(一)宋代之前的嘉兴儒学物质载体情况

图1直观地反映出公署、仓储、善堂、坊表、学校、碑碣、祠庙、古迹这些与儒学有关的物质载体在不同历史时期数量上的变迁情况。从数量上看,东晋之前的记录几付阙如,五代、隋唐略有增加,在宋代之前,地方志中所见的物质载体较为稀少。从分类上看,学校、坊表、碑刻等物质载体并不多见,较为常见的是公署、祠庙、古迹等门类,尤其是祠庙的数量在地方上占据绝对优势。

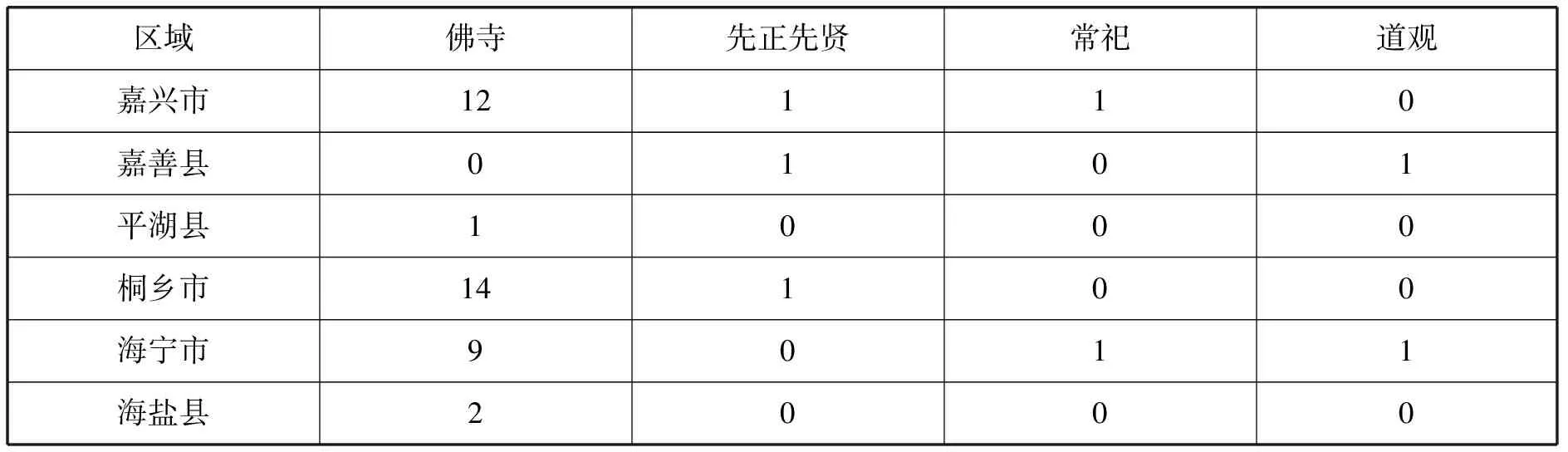

结合表1及图1,可以发现地方志中收录的五代时期的佛寺数量大幅增多,此即为崇佛的思想潮流在地方社会的物质体现。佛寺的修建不仅仅是以皇帝赐额建寺为代表的官方行为,或以僧众募修为代表的宗教行为,还有官员舍宅为寺、里人申请建寺等民间行为。如五代吴越时,陪臣徐頵舍宅为崇胜院(寺)。(8)参见至元《嘉禾志》卷十一《寺院下》,清道光翻刻本。再如周显德五年,“居民茅承翰申汉南王,乞于古迹寺基立宁国寺”(9)弘治《嘉兴府志》卷四《寺观》,明弘治五年刻本。。这说明五代时期嘉兴地区在与思想、意识形态有关的物质载体中,佛寺占据主流地位,且该主流地位得到自上而下的认可。

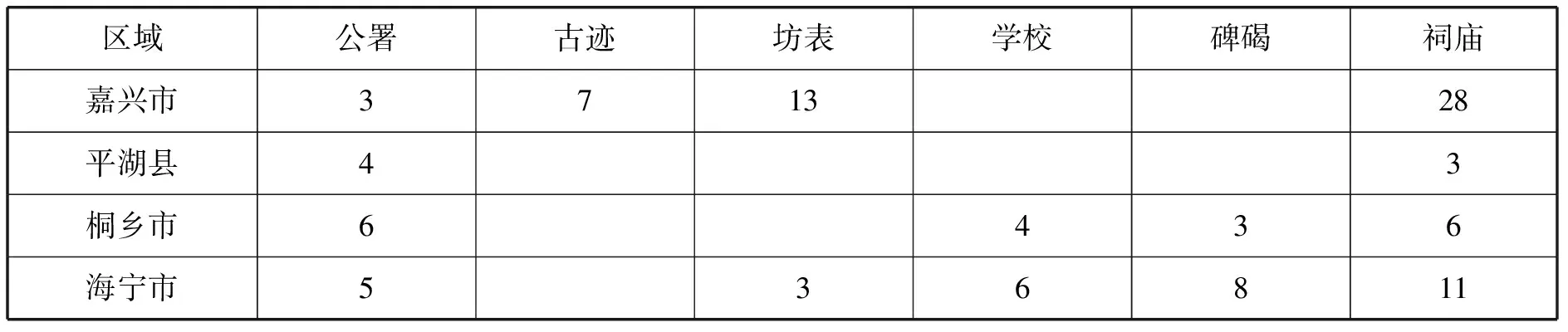

表1 五代时期嘉兴地区祠庙种类分布

值得一提的是,五代时期嘉兴地区开始出现作为地方常祀的城隍信仰,表1中嘉兴市有一个常祀,即为州城隍庙,为后晋天福四年(939)“升县为秀州”(10)崇祯《嘉兴县志》卷六《祠庙》,明崇祯十年刻本。时所立。城隍的设置,与行政区划等级相关,这带有鲜明的官方色彩。城隍是从什么时候开始享受地方官员“到任拜谒、春秋礼谒”的,学界并无定论。杨俊峰认为,中晚唐时期城隍进入地方官员常祀体系,“恐怕是相当普遍的现象”(11)杨俊峰:《唐宋之间的国家与祠祀——以国家和南方祀神之风互动为焦点》,上海古籍出版社,2019年,第249页。,但从嘉兴的例子来看,隋唐时期的地方志中并未出现有关城隍信仰的记录,其最早的记录见于五代时期。需要说明的是,虽然城隍在五代时开始具备官方祀典的属性,但并不能将之等同于儒学的物质载体,因为儒学在当时并非国家意识形态。

这一趋势的出现有以下三方面的背景:

第一,从地域化的维度来看,在经历了永嘉南渡、唐末至五代十国战乱以及靖康之乱后,北方人口大量南迁,尤其在宋室南渡后,南北人口比例在中国历史上首次发生根本性变动,经济、人口重心均表现出南移的趋势。(12)参见谭其骧:《历史人文地理研究发凡与举例》,中国地理学会历史地理委员会《历史地理》编辑委员会编:《历史地理(第10辑)》,上海人民出版社,1992年,第19-32页。在这样的历史背景下,儒学在江南的地理扩张与人口、经济的重心转移之间有很大的联系。尤其是永嘉、靖康之乱以后,政治中心的南迁对江南的文化发展有着十分重要的意义。然而,根据谭其骧的考证,晋永嘉丧乱后设置侨州郡县最多的地方是江苏,而今浙江境内并未设置侨县。(13)参见谭其骧:《晋永嘉丧乱后之民族迁徙》,《长水集(上册)》,人民出版社,1987年,第199-223页。虽然谭其骧强调,未置侨州侨县的区域也有移民迁入,但直至五代时期,今浙江境内的郡姓郡望还遥遥落后于北方的河南、河北。(14)参见胡阿祥:《中古时期郡望郡姓地理分布考论》,中国地理学会历史地理委员会《历史地理》编辑委员会编:《历史地理(第11辑)》,上海人民出版社,1993年,第111-140页。因此,宋代之前嘉兴地区儒学物质载体在地方志记载中的缺乏是区域发展程度的一个缩影。

第二,从学术发展的脉络来看,虽然儒学在汉代曾短暂地获得统治者的青睐,正史中也有通过地方上“设庠序”“广修祠庙”等方式去“化于邑”,构建国家祀典体系的记载(15)参见李金操:《宋至清代儒释道文化在海南府城传播问题研究》,万卷楼图书股份有限公司,2021年,第20-22页。,但从图1来看,对于嘉兴地区而言,这些“举措”仅仅是停留在庙堂层面的辩论而已。经过汉末、三国两晋的国家动乱和礼崩乐坏,儒学丧失了其作为大一统中央集权制国家意识形态的地位,日益式微。中唐以后,佛教禅宗心性之说更是主宰了思想界,成为人们解决儒家文化危机的重要寄托。(16)参见王雷:《中唐文士的身份认同研究》,华中师范大学出版社,2016年,第103-105页。地方物质载体的缺乏同时也是儒学思想边缘化的佐证。

第三,从信仰传统的维度来看,唐至五代时期的世俗君主普遍信奉佛教,常常通过建寺建塔、翻译佛经、讲经布道等方式崇佛。(17)参见彭琦:《中西政教关系史比较研究》,首都师范大学出版社,1998年,第57-58页。五代时,游锡地在南方的高僧数目已经大大超越了北方,建康、会稽的高僧更是占据天下之半。(18)参见严耕望:《魏晋南北朝佛教地理稿》,上海古籍出版社,2007年,第58页。

第四,从儒学的实际影响来看,虽然失去国家意识形态地位的儒学历三国、六朝、隋唐,最终于五代开始复兴,且复兴运动中时有浙江籍学者的身影,如梁武帝设五经博士,“以平原明山宾、吴郡陆琏、吴兴沈峻、建平严植之、会稽贺玚补博士,各主一馆”(19)李延寿:《南史》卷七十一,中华书局,1975年,第1730页。,其中,浙江占两席。然而,从地方志收录的儒学物质载体的数量和结构来看,儒学在宋代以前更多表现出精英文化的特点,并未作为一种国家意识形态在江南广泛推行,也并未“下沉”至民众的日常生活。

(二)宋代嘉兴儒学物质载体的大幅增加

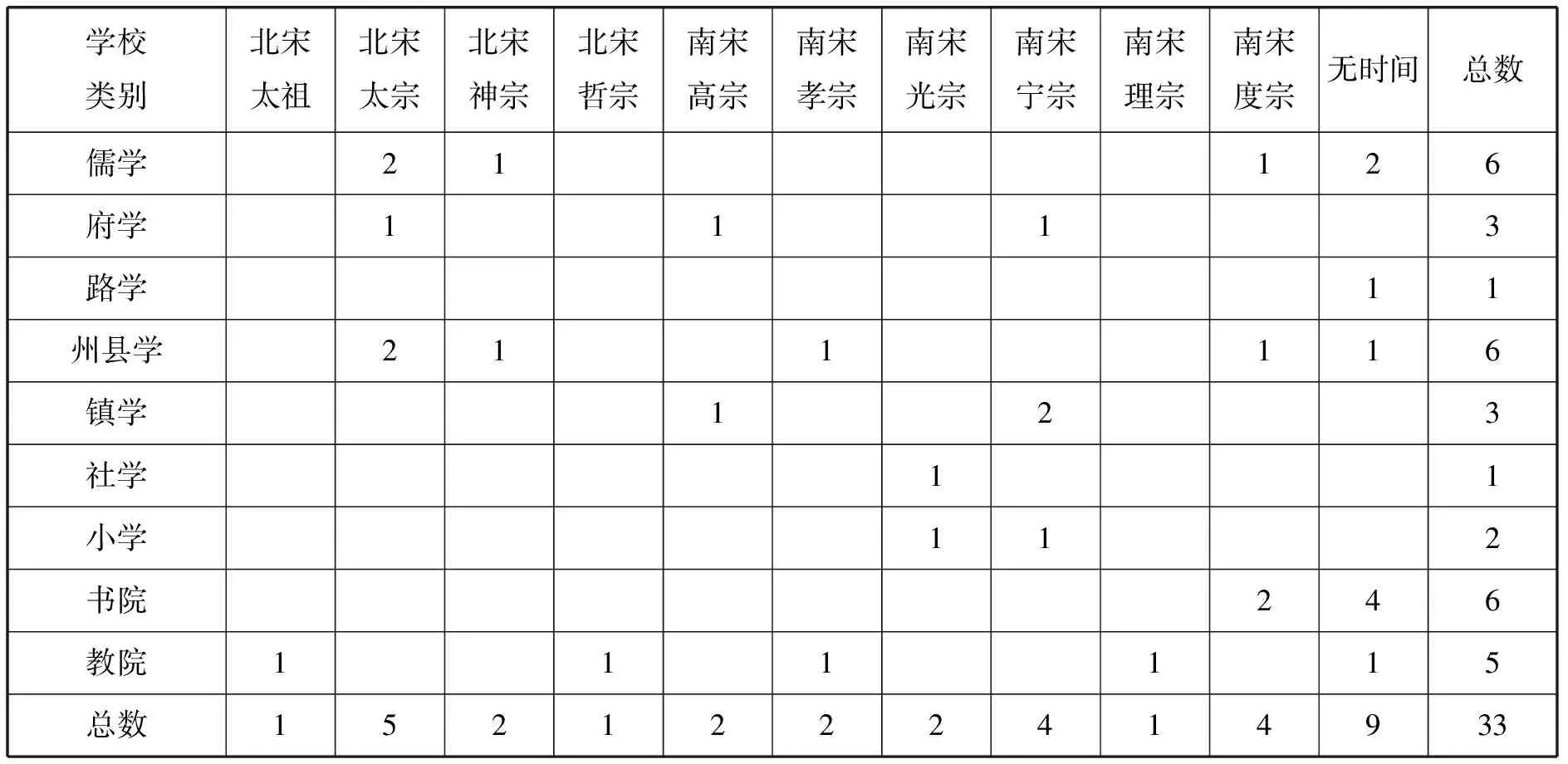

由图1可见,儒学物质载体数量大幅增多开始于宋代。为了从细节上把握精神层面的学术转向对地方物质载体的影响,本文将宋代的数据抽出,制成表2,如下所示。

表2 地方志所见宋代嘉兴儒学物质载体

通过表2可以看出,从儒学物质载体的总体区域分布来看,位于今嘉兴市西部的嘉兴、桐乡、海宁(宋代为石门、崇德、澉水、盐官、长安)的物质载体较多,这些区域当时在经济上较东部的嘉善、平湖、海盐(宋代为魏塘、华亭)更为发达;从儒学载体的总体分类来看,在西部经济发达地区方志收录的物质载体中,占据绝对数量优势的不再是祠庙,反而公署类的数量有所增加,这是儒学在地方建置化的重要表现。与前朝相比,值得注意的是新增加了坊表、学校、碑碣这些承担移风易俗的旌表、教化功能的类别,虽然数量不多,但这些物质载体的出现是儒学开始民间化的重要象征。

这种民间化的迹象同样表现在祠庙的细类之中,虽然在西部区域,祠庙不再占据物质载体的主流,但是在经济欠发达的东部,祠庙在数量上依然占据优势,不过其内部结构较前朝发生了明显的变化,如表3所示。

表3 地方志中所见宋代嘉兴祠庙种类

从表3可以看出,在祠庙这一分类下,虽然佛寺数量依然占据绝对优势,但官方常祀、半官方的祭祀先正先贤的祠庙开始较多地出现,民间信仰的土地神(社神)以及其他杂祀也开始出现,呈现出民间信仰与儒学相关信仰齐头并进的现象。

与这一变迁直接相关的是北宋儒学的理学(或道学)转向。余英时认为,宋代理学有两个最突出的特点:一是构建了一个形而上的“理”的世界;二是发展了种种关于精神修养的理论和方法,指点人如何“成圣成贤”。这两条开拓“内圣”的道路,都是为了通过“治道”以导向人间秩序的重建。因此,理学的起源和发展首先必须置于宋代特有的政治文化的大纲之中。(20)参见余英时:《宋明理学与政治文化》,沈志佳编:《余英时文集 第十卷》,广西师范大学出版社,2014年,第3-5页。正是由于宋代理学对“外王”“治道”的特别关注,儒学开始通过参与国家治理的文人士大夫自上而下地开启在地方上的建制化,从而在道德生活方面实现对人的规训。宋代嘉兴地方志在儒学物质载体记载上的变化,反映了儒学开始作为一种官方意识形态在地方上的建制化(21)关于建制化(institutionalization)的讨论参见余英时:《现代儒学的回顾与展望》,生活·读书·新知三联书店,2012年,第177-178页;杨庆堃:《中国社会中的宗教:宗教的现代社会功能及其历史因素之研究》,范丽珠译,上海人民出版社,2007年,第268-307页。过程:

首先,在制度层面,自先秦以降,儒学的道德理想就是对社会的普遍建制化。(22)参见段江波:《“人伦日用”的现代转向下的“儒家之道”何以可能?》,朱贻庭主编:《儒家文化与现代人的精神生活:与孔子对话》,上海辞书出版社,2010年,第242-264页。但从嘉兴的案例来看,该理想在宋代以前并未付诸实践。宋代,儒学建制化在地方上的表现是,官方或半官方的儒学物质载体越来越多。

第一,公署的功能越来越多样化,开始出现诸如养济院、义仓、义冢等承担社会救济功能、以“收恤孤贫”为业的机构,慈善与公益开始成为地方政府需要承担的功能,这显然是儒家“仁者爱人”的德性伦理在地方治理上的延伸。

第二,公署及其附属建筑内部亭楼的命名方式常常与儒家宣教有关,例如“移风亭”“序宾亭”“承流亭”等,这反映了地方政府对“移风易俗”的想象,以及在地方上构建儒家道德秩序的期望。

第三,开始出现经过朝廷赐额、封号或确认为“正祀”(或常祀)而进入祀典的合法祠庙。由后文(图4)可见,常祀、先正先贤类别的祠庙较前代大幅增加(23)进入祀典与获得封赐并不能完全等同,前者往往意味着获得官方祭祀和维持修葺的权利,后者常常没有(详细的讨论参见皮庆生:《宋人的正祀、淫祀观》,《东岳论丛》2005年第4期)。但不论进入祀典还是获得封赐,都意味着祠庙开始“合法化”,因此本研究未作区分。,这个过程被包伟民称为“神祇的官僚化”(24)包伟民:“译者前言”,[美]韩森:《变迁之神——南宋时期的民间信仰》,包伟民译,浙江人民出版社,1999年,第5页。。

其次,在社会层面,科举制度的施行为儒学在地方的建制化提供了广泛的社会基础。与前朝相比,宋代改革后的科举在制度上更加完善,扩大了取士范围,在取士人数上也大为增加。成熟完善的科举制度既是官僚产生的重要工具,也成为地方精英首要的晋身之途,从而吸引大量地方精英投身于此,地方宗族无不以举业为重。据朱海滨研究,到南宋时,浙江各地都是科举兴盛的地区。在杭嘉湖地区,嘉兴进士的数量由北宋时占区内的17%上升到南宋时的32%(25)参见朱海滨:《近世浙江文化地理研究》,复旦大学出版社,2011年,第59页。,足见其举业之盛。

举业兴盛在物质载体中的重要表现是学校的设置。由表4可见,新设置的小学、社学、镇学、州县学、府学等各级官学中,历时性变化的特点十分明显:北宋设立的多为等级较高的府学与州县学,南宋才开始出现镇学与乡塾。随着时间的推移,教育民间化的倾向十分明显。

表4 地方志所见宋朝学校类物质载体设立时间

教育的相对民间化,促使儒学从五代之前的精英文化开始向平民文化转型。这是北宋以来的趋势,被认为是唐宋变革的重要指标之一。(26)参见王瑞来:《宋元变革视域下的江南儒学》,《国际儒学(中英文)》2021年第1期。一方面,科举带来了社会风尚的转变,读书人数剧增。自北宋中后期起,不论地近京畿的州县,还是川广等僻远地区,到处都是读书应举之人。(27)参见何忠礼:《科举制度与宋代文化》,《历史研究》1990年第5期。另一方面,这些深受儒家教育的知识分子并非都能够通过科举入仕,其中大多数人留在乡里,在地方上形成了极有影响力的人文群体,构成了儒学在地方上建制化且不断向民间渗透的社会基础。从数据可以看出,除地方官员外,宋代开始出现大量包括官学、祠庙、碑碣在内的儒学物质载体,其参与筹建或建造的主体为举人、里人、邑人,这些都是儒学教育民间化的产物。

元代,常有长达数代人、几十年的科举停废,“贡举法废,士无入仕之阶,或习刀笔以为吏胥,或执仆役以事官僚,或作技巧贩鬻以为工匠商贾”(28)转引自王瑞来:《宋元变革视域下的江南儒学》,《国际儒学(中英文)》2021年第1期。,读书风气锐减。(29)参见朱海滨:《近世浙江文化地理研究》,复旦大学出版社,2011年,第62页。士人因缺乏晋身之途,不得不另谋他业。与作为儒学建制化社会基础的士人群体的崩溃相对应的是,儒学物质载体在地方上的全面衰落。

四、明清以降儒学的民间化与日常化

明清两朝是中国大一统君权专制的巅峰,儒学作为国家意识形态,形成了“上自朝廷礼乐、国家典章制度,中至学校与一般社会礼俗,下及家庭和个人的行为规范”(30)余英时:《现代儒学论》,上海人民出版社,1998年,第241-242页。在内的一整套治理体系。这一时期,嘉兴的儒学物质载体表现出鲜明的民间化特征,主要体现在以下两个方面。

(一)地方制度层面的民间化

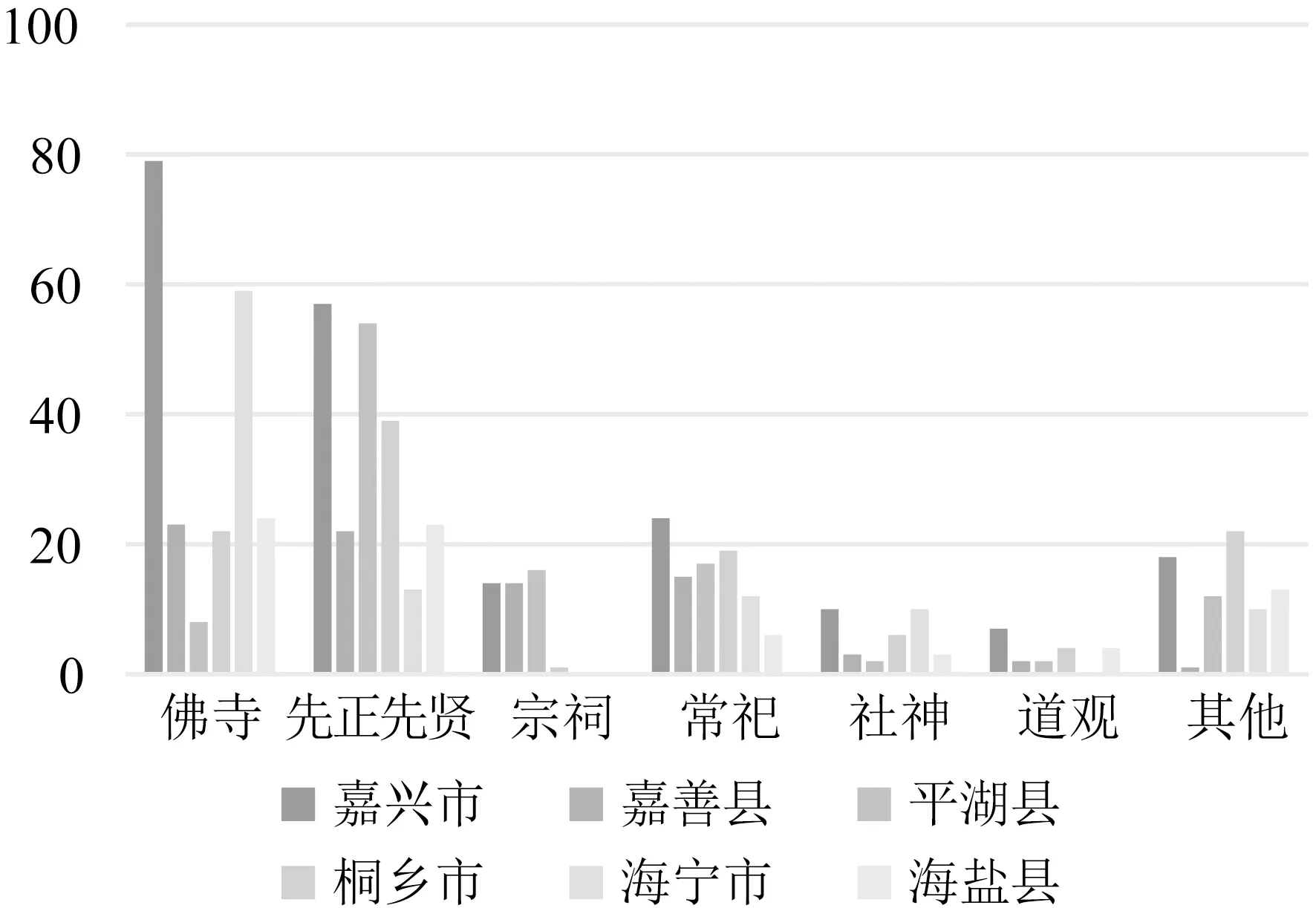

政府机构所倡导的儒学开始完整地反映在行政管理、文化教育、社会民生与宗教信仰的各个层面(31)这些层面包括:名宦祠、忠义孝悌祠、教谕署、文昌祠、尊经阁、射圃、城隍庙、厉坛、僧会司、道会司、社稷坛、孝节祠、义学、义祠、训导署、乡约所、乡贤祠、先农坛的修建,先正先贤的祭祀,社神的崇拜,等等。,构成了一套从官方到半官方再到民间的多维立体的治理形态。图2、图3分别为明、清两代儒学物质载体区域分类图,由图可以看出:明、清两代嘉兴儒学物质载体的类别在结构上表现出高度的一致。这种一致性不仅表现在时代上,也表现在地域上。

图2 地方志所见明代嘉兴儒学物质载体

图3 地方志所见清代嘉兴儒学物质载体

具体来看,儒学物质载体在制度层面呈现出以下两个鲜明特点:

其一,官方对忠勇节义、功德、科第、长寿的旌表在明、清时期达到顶点。与此相对应的是,方志中开始大量出现有关坊表的记录(参见图2、图3)。明清时期,旌表制度远比前朝得到更多的重视,开始变得制度化和系统化。这是道德教育的重要方式之一,也是儒学民间化的重要表现。该制度促使儒家道德生活下沉到世俗社会中,以此强化其社会组织。对于民众而言,获得官方的旌表不仅能够光耀门楣,还可以获得减免赋税等实际的经济利益,因此这套旌表制度能够对基层社会形成道德引导,达到移风易俗的教化目的。

其二,儒学民间化的另一个重要表现是宗祠数量的大幅增长(参见图4、图5)。自明代以降,与儒家礼制直接相关的祠庙(32)包括享官方春秋公祀的常祀,获得题额、表彰的先正先贤,家族宗祠以及作为国家祀典外延的里社等。的总量在嘉兴历史上第一次超越了佛寺。其中宗祠数量的增长尤以清代为盛。家族是传统中国最基层的社会结构,宗祠不仅是供奉祖先牌位、举行祭祖活动、进行家族宣传、执行族规家法和议事宴饮的场所,同时有祖先灵魂存在和精神延续的象征意义。(33)参见陈启钟:《明清闽南宗族意识的建构与强化》,厦门大学出版社,2009年,第49-50页。宗族数量的大幅增加,说明基层社会普遍形成了以儒家道德伦理为核心的秩序。

图4 地方志中所见明代嘉兴祠庙种类

图5 地方志中所见清代嘉兴祠庙种类

(二)制度结合民间信仰:实践层面的日常化

伴随着儒学的日益下沉,明清时期嘉兴人民的道德生活体现出薄于义理、信仰生活化的特点,即余英时所定义的“日用常行化”(34)余英时:《现代儒学的回顾与展望——从明清思想基调的转换看儒学的现代发展》,《中国文化》1995年第1期。。尤其值得一提的是,作为国家意识形态的正统祀典开始在地方上对佛教、道教以及民间信仰进行整合与“收编”。这是儒学民间化、世俗化进程中的一个非常重要的面向。

明代之前,儒家标志性祠祀早在宋代已有少量出现,为了在地方上移风易俗,中央政府在推广“正统”祠祀的同时,屡次下发打击淫祠的诏令。(35)参见皮庆生:《宋人的正祀、淫祀观》,《东岳论丛》2005年第4期。但就嘉兴的情况来看,打击淫祠往往令而不行:“绍兴丙寅岁毁淫祠,有司失于奉行。”(36)天启《平湖县志》卷三《寺观》,明天启刻本。入明以来,嘉兴地区才开始出现大量毁淫祠的现象。通过考察地方志中记载的几个毁淫祀的案例,可以发现嘉兴地区禁毁淫祀的特点,即不仅要拆毁其庙宇,还要对其功能加以改造和转换。

首先,利用淫祀改建官学或社学,如西塘镇、枫泾镇的社学即为正德十二年(1517)倪玑谪任嘉善县丞期间毁淫祠而建。(37)参见正德《嘉善县志》卷一《学校书院社学附》,明正德十二年刻本。隆庆初,“学使屠羲英毁淫祠五,建乡社学于各乡”(38)康熙《嘉兴府志》卷五《书院》,清康熙二十一年刻本。,然而这些社学到康熙年间,全部废毁。(39)参见康熙《嘉兴府志》卷五《书院》,清康煕二十一年刻本。

其次,将淫祠改祀先贤或名宦。如成化年间,嘉兴知府杨继宗多有惠政,为表彰其事迹,当地为之建立生祠,其祠便是由淫祠改造而来,“毁淫祠取其材以佐之”(40)万历《秀水县志》卷九,明万历二十四年修、民国十四年铅字重刊本。。

再次,将淫祠并为里社。按照滨岛敦俊的考证,祭祀人格神的“土地庙”常常被归入“里社”的范围(41)参见[日]滨岛敦俊:《明清江南农村社会与民间信仰》,朱海滨译,厦门大学出版社,2008年,第144页。,嘉兴也存在类似的情况。以三王庙(北三王庙、南三王庙)为例,民国《海宁州志稿》(以下简称《志稿》)对其情况有较为详细的记载。

其一,乾隆年间(42)钱馥曾孙钱保谷于同治年间作《重修社庙记》,据此推测钱馥应为乾隆年间生人。里人钱馥撰《三王庙碑记》:

三王者,相传为路仲毛三氏,名字不详,唐之下第举人也,皆娶于某为亚壻,家具饶于赀。会岁大寢,人不得食,同罄所有以周邻里,乡党人赖以全活,三王家竟饥饿以死……祀以为土谷之神。称三王者,盖以江南土地尽封王故也。(43)民国《海宁州志稿》卷七《坛庙》,民国十一年排印本。

其二,南三王庙一条引《海宁备志》参考明海宁管庭芬(44)管氏家族世代居住海宁路仲,今路仲古镇仍存一明代古建筑名惠长厅,即为管庭芬藏书楼。《洛塘水道总记》:

庙始于宋南渡,旧有五显灵官庙,后毁淫祀并为里社(今俗称五圣庙),后殿奉佛,东为文昌武曲,殿西为蚕神殿(蚕神之像即五显神像,因毁淫祀,里人窃改其像为寿星,后改蚕神像,今称萧王)。明季,里人陆钰建宗祠,移建其庙于故址之西(故庭中银杏二树,其一已在墙外矣)。清嘉庆年重修(里人朱夔扬司其事);道光年重修(里人王玉章司其事);同治二年,僧灏清募修;光绪十九年,庙祝俞武昶募修,增建禅房三楹。(45)民国《海宁州志稿》卷七《坛庙》,民国十一年排印本。

其三,北三王庙一条:

建始未详,清康煕间重建;乾隆巳亥前殿灾,壬寅重建(旧住僧,嘉庆二年里人以秋水庵尼易之);同治三年重修,里人张福昌、钱保谷董其事并撰记;光绪二十三年,里人管鸿墀等募资重修。(46)民国《海宁州志稿》卷七《坛庙》,民国十一年排印本。

其四,同治年间钱保谷为北三王庙撰《重修社庙记》:

吾里旧有社庙,中殿祀路仲毛三王,前后殿附祀观音诸神。(47)民国《海宁州志稿》卷七《坛庙》,民国十一年排印本。

通过以上梳理可知,南三王庙最初是作为土地神信仰并杂以道教而创建,至迟不晚于明代,在地方官员毁淫祀时,清除了五显灵官这样的杂祀,并代之以文昌这类已经进入国家祀典的道教神明,同时增加了蚕神信仰,进一步夯实其作为社庙的功能。这样一番操作,将原本的民间信仰转化为国家祀典的外延,从而纳入里社系统。这是民间信仰的合法化,也是以儒家为核心的国家礼制的民间化。

有趣的是,自发形成的地方神明“往往滋生自民间对满足精神和物质欲求的渴望”(48)陈熙远:《在民间信仰与国家权力交叠的边缘——以明代南京一座祠祀的禁毁为例证》,邱澎生、陈熙远主编:《明清法律运作中的权力与文化》,广西师范大学出版社,2017年,第157页。。地方官员稍有松懈,便会有“里人窃改”,南三王庙所祀神明也在这种漫长的拉锯中不断变迁,从蚕神与寿星之争,到同治、光绪年间,寺庙的控制权在“僧”与“庙祝”之间变动。

就三王庙的性质而言,乾隆年间住僧,嘉庆年间住尼,光绪年间为“社庙”(供奉“三王”与“观音”),可以看出官方祀典与佛教信仰之间的互相杂糅。三王庙所祀神明的历史变迁,背后反映出儒释道三家以及民间人格化神明之间的争夺。这种演化与争夺在清王朝终结后亦未停止。

(三)民国以降儒学物质载体的数量衰减与功能转化

民国以降,伴随着西学东渐和新文化运动的蓬勃发展,儒学作为旧制度的国家意识形态遭到强烈的批判。虽然民国方志数量不及明清两代,但区域分布比较均匀,除海盐外,嘉兴、海宁、平湖、桐乡各有一部。

从表5可以看出,地方志中记载的所有与意识形态相关的物质载体均大幅减少,其中,与中央集权制的大一统王朝执政与教化直接相关的物质载体剧烈减少,并且经受了彻底的功能淘汰和转换,新增了保卫团、教育会、常备队、警察所、驻防所、批验所等一批新式政府部门与教育机构。

表5 地方志所见民国嘉兴儒学物质载体

与之相对应的是,祠庙和坊表相对存留较多,其原因主要有二:一方面,不论是北洋政府还是南京国民政府,都继承了对孝行纯笃、特著义行、有功艺术、硕德淑行、睦姻任恤、节烈妇女、年登百岁等“有德”“有功”“高寿”之人的褒扬(49)参见李宁:《民国时期褒扬文本中的女性形象分析》,《民国档案》2010年第2期;艾萍:《继承与异动——北洋军阀时期的风俗变革》,《辽宁大学学报(哲学社会科学版)》2009年第1期。,虽然扬弃了旧制度,但并未抛弃旧道德。另一方面,祠庙与民众的日常生活息息相关,随着旧秩序的崩溃,它们并没有消失不见,但功能发生了转变。例如,《志稿》载:

刘王庙,在县东三里,祀宋刘锜。光绪十三年以旧时殿宇改建五楹,后进又改为佛殿。(50)民国《海宁州志稿》卷七《坛庙》,民国十一年排印本。

一个原本祭祀先贤的庙宇,在清末、民国时期开始佛教化。与此同时,当地还涌现出大量的不属于儒家祀典的“淫祀”:

包公庙,在汤山下,创建年月无考,今归闽商经管。

水仙庙,在观山下,山湾海滨渔民咸集于此……

水陆财神庙,在乍浦南门外税关前,为台州夫役集议之所。(51)民国《平湖县续志》卷五《祠祀》,民国钞本。

这些“淫祀”,虽然不属于儒家祀典的范畴,但已经演化为特定人群集会的公共空间,具备实实在在的公共性。

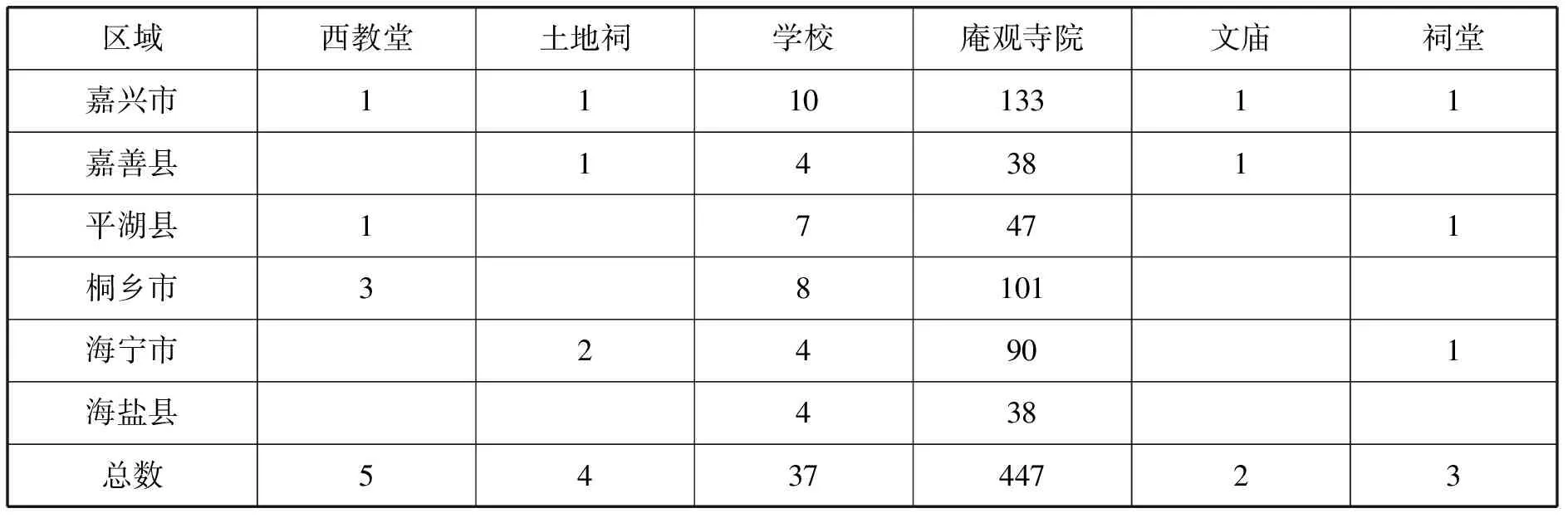

通过对1910年代五万分之一地形图的数字化处理,我们能够更清晰地观察到这一现象。如表6所示,文庙、宗祠这些带有鲜明传统儒学特色的物质载体变得极为稀少,学校这类能够迅速进行功能转变的载体,依然较为广泛地分布,而真正反映民众信仰需求的庵观寺院,远远超过了民国地方志中所记载的数量。在国家意识形态松动、解体的时刻,这种转变的发生几乎是必然的,可称之为民间信仰的回潮,或儒学的逆民间化。

表6 民国地图中所见的嘉兴儒学物质载体

五、结 论

当通过不同角度切入儒学民间化这一命题时,研究者所选取的研究对象,将在很大程度上影响我们对这一复杂进程的认识:从儒学思想演变来看,其民间化的内在理路可能肇始于“泰州学派”,其“百姓日用即道”的理论旨趣构成了“儒学民间化的逻辑起点”。(52)参见蒋国保:《儒学的民间化与世俗化——论泰州学派对“阳明学”的超越》,《南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学版)》2007年第6期;季芳桐:《儒学民间化研究——以泰州学派为考察点》,《南京理工大学学报(社会科学版)》2013年第5期;王晓娣:《儒学民间化:阳明后学“觉民行道”的社会伦理建构》,《东南大学学报(哲学社会科学版)》2020年第5期。从社会变迁角度来看,晚明的社会化危机与民间商业化潮流是推动这一思想转向的重要诱因。(53)参见吕诗尧:《论明末儒学的民间转向——以王艮为诠释视角》,首都师范大学2011年硕士学位论文。从地方实践角度来看,宋代以来地方官员和儒者仿行乡约的化俗活动,是儒学民间化的典型体现。(54)参见马晓英:《元代儒学的民间化俗实践——以〈述善集〉和〈龙祠乡约〉为中心》,《哲学动态》2017年第12期。从地方教育这一角度来看,儒学民间化与洪武年间社学的创建和推广有很大关系。(55)参见韩术:《明代江南地区社学与地方社会》,东北师范大学2020年硕士学位论文。这些不同的研究载体构成了围绕儒学民间化这一命题的“可见性本体”,其内涵与外延也不断地被研究者所形塑。

本文对嘉兴儒学物质载体的系统性、结构化观察表明,儒学的民间化过程与其作为大一统国家意识形态在地方的建制化、去建制化过程密不可分,上述思想上、制度上的“民间化”转向也并非一蹴而就,而是长时间的地方实践的结果:在不同历史时期,儒学基于不同物质载体的功能性在地方上呈现出不同程度、不同类型的民间化。

唐以前,儒学曾在汉代短暂地作为中央集权国家治理的意识形态存在,加之当时的人口、经济重心位于北方,因此儒学建制化尚未大规模地在江南地区推动,其儒学物质载体较为稀少。

自宋代开始,儒学借助参政的文人士大夫的“外王”理想,自上而下地开启在地方上的建置化。以嘉兴为例,儒学建置化表现在三个方面:一是物质载体中新增了坊表、学校、碑碣这些承担旌表、教化功能的类别;二是公署的功能开始变得多样化;三是经过朝廷赐额、封号,或确认为正祀的合法祠庙也开始涌现。这一转变伴随着北宋儒学的理学转向,从儒学民间化的角度来看,明代“百姓日用即道”与其说是对先前儒学传统彻底的反叛与背离,不如说是儒学在地方上长期建制化的结果,及其带来的儒学义理上的内在衍化。

宋代,这些设置在地方的固定机构与科举制度相结合,通过制度化的保障,将治理的需求与地方精英的政治诉求相结合,这种制度建构为儒学在江南的民间化奠定了广泛的社会基础。从北宋至南宋,嘉兴学校等级表现出明显的“下沉”特征:北宋设立的多为等级较高的府学与州县学,南宋时地方志中才开始出现镇学与乡塾,这也构成了洪武年间“社学”设置的基础。

明清是大一统中央集权制国家形态发展的巅峰时期,儒学作为其执政纲领,在江南地方上开始表现为从行政治理、文化教育到社会组织、宗教信仰的一整套立体的地方治理结构,建置化已臻完善,民间化进程开始加速。明清两代,儒学物质载体中开始大量出现与个人道德生活有关的旌表,与民间人格神信仰有关的先正先贤庙,与儒家道德伦理秩序有关的宗祠,这都是儒学民间化的重要表现。在实践层面,儒学开始作为国家正统意识形态对佛教、道教、民间信仰进行全面整合。在江南地区,四者之间展现出长期的争夺与拉锯过程。

与政治的紧密绑定,毫无疑问降低了儒学的内在超越性,即是否具备能够超越其所扎根的政治组织与社会结构而继续存在的能力。民国以降,在现代主义的话语与民族救亡图存的正当性话语相结合的时代背景下,儒学作为旧的意识形态的代表遭到了批判,儒学的物质载体大幅下降。随着儒学在主流话语体系中的影响力的消解,其行政治理与文化教育功能逐渐弱化。与此同时,涉及社会组织和宗教信仰的儒学物质载体大部分保存了下来,但其功能却发生了转变。