广东省科学仪器研发现状与对策研究

2023-01-10王友转万晶晶文晓芸王春明吴智恒张子良

王友转,张 乐,万晶晶,文晓芸,裘 钢,王春明,吴智恒,张子良

(1.广东省科技图书馆(广东省科学院信息研究所),广东广州 510070;2.广东省科学技术厅,广东广州 510033;3.广东省科学院智能制造研究所,广东广州 510070;4.广东省科技基础条件平台中心,广东广州 510610)

科学仪器设备是人们认识世界、获取信息的重要工具,是直接用于研究、观测、试验、检验、计量等各类科技活动的仪器和设备的总称。按照科研设施与仪器国家网络管理平台对科学仪器的分类方法,科学仪器分为分析仪器、物理性能测试仪器、计量仪器、电子测量仪器、海洋仪器、地球探测仪器、大气探测仪器、天文仪器、医学诊断仪器、核仪器、特种检测仪器、工艺实验设备等12 大类。科学仪器既是知识创新和技术创新的前提,也是创新研究的主体内容之一和创新成果的重要体现形式[1]。科学仪器的发展水平标志着国家创新能力和科学技术发展的水平。我国仪器产业自给率只有8%[2],且在科学仪器的研发方面存在内忧外患的形式。外部环境方面,我国科学仪器受到美国打压和限制,众多科学仪器及其相关零部件被列入美国出台的管制清单[3],成为被卡脖子的重要领域。内部管理与研发共享上,我国科学仪器设备缺乏科学的管理机制[4],仪器类项目的管理仍有待加强[5],在研发与产业化方面与国外相比存在较大差距,产业化面临巨大挑战[6]。科研仪器共享不充分,我国大型仪器设备的利用率总体上对外开放共享率不足30%,甚至存在个别设备购置回来竟然未拆封、零机时的现象[7]。具有教育科研属性的大型仪器管理单位仅在局部范围内提供仪器共享服务[8]。

就广东省而言,2020 年10 月,广东省制定了《广东省培育精密仪器设备战略性新兴产业集群行动计划(2021—2025 年)》,将科学仪器研发作为创新发展的重点产业之一[9]。目前,广东省科学仪器设备产业已经初步构建了产品门类品种比较齐全、具有一定生产规模和研发应用能力的体系,质谱仪、高通量基因测序仪、医疗监护仪、专用传感器和精密光学镜头、偏光显微成像仪、荧光定量PCR 仪、激光粒度仪、力学性能测试仪器、激光干涉仪、精密光栅尺等十类重点产品处于国内领先水平。2021年,广东省精密仪器设备产业集群营业收入同比增长12.0%。

从现有国内科学仪器相关研究来看,主要涉及以下4 类:一是对国内外科学仪器的创新比较,如伊彤等[10]采用组合赋权法对中国与美、德、日等发达国家的科学仪器产业技术创新进行了量化评价与比较。栾春娟等[11]对基于专利的视角比较了全球科学仪器与工程仪器的发展特征。陈芳等[12]将美国科学仪器商业管制清单中的内容与国内科学仪器的分类进行了对比分析;二是分析科学仪器的研究热点和发展现状,如高皓天等[13]通过CiteSpace软件对全球科学仪器研究范畴的热点进行了分析。杨振磊[14]通过文献计量分析和CiteSpace 可视化分析工具探究了近40 年来我国科研仪器研究热点变迁和前沿趋势。王大洲等[15]基于科技部科技平台中心全国科技资源调查数据,分析了我国大型科学仪器研制的总体情况;三是对国内地方科学仪器共享情况进行调查研究。如何若淼等[16]分析了广东省大型科学仪器设施共享服务平台的运行现状和管理模式。陈茂清等[17]对粤港澳大湾区科学仪器产业创新发展态势进行了分析。朱中元[18]结合合肥市2008—2018 年的大型仪器设备共享使用补贴申请单位数量、不同地区补助金额和不同行业比例等指标,分析了合肥市大型仪器设备共享现状及存在的问题;四是对科学仪器政策和管理现状的研究,任孝平等[19]从政策角度分析了“十二五”至“十三五”期间我国仪器专项管理措施、项目经费管理、管理主体及其职能的变迁;武思宏等[20]系统介绍了国家重大科学仪器设备开发专项实施的后端资助政策,以及如何运用精细化项目管理措施和评估方法使后端资助政策真正落地。周小林等[21]运用技术就绪方法在国家科技计划项目的管理和评估中的应用。然而较少有针对广东省科学仪器研发与需求现状及发展策略的研究,因此,对广东省科学仪器行业的现状和研发存在的问题进行剖析,可为广东省仪器行业的科学规划布局、技术创新发展和仪器设备产业水平提升提供决策参考。

1 广东省科学仪器研发现状

1.1 调查情况说明

本文通过问卷调查和实地调研相结合的方式,向广东省科学仪器研发企业、高校和科研机构发放广东省科学仪器研发情况调查表、需求及技术研究情况调查表,实地走访广州、深圳、东莞、佛山等地企业。调查时间为2021 年10 月15 日至2021 年12 月15 日,共回收科学仪器研发情况调查表、需求及技术研究情况调查表共计83份,其中企业61份,高科和科研机构22 份;向广东省高校和科研机构发放10 万元以上科学仪器情况表,回收2 530 份。

1.2 调查结果

1.2.1 广东省科学仪器统计

本次调查单位上报的10 万元以上的仪器设备总数达到2 530 台。其中,价值10 万元~50 万元科学仪器设备有1 837 台(见表1),占据调查10 万元以上仪器总数的72.61%,可见,广东省高校与科研机构的研究以低价值科学仪器为主。而单价超过100 万元的高价值科学仪器设备309 台,仅占调查科学仪器总数的12.2%。从科学仪器设备来源来看,价值10 万元~50 万元科学仪器设备进口比例为55.6%,说明广东省科学仪器设备中,较低价值科研仪器国产和进口比例相差不大,进口设备数量略高于国产设备数量。而价值100 万元以上的高价值科学仪器进口比例达到74.4%,表明广东省高校和科研机构的高价值科学仪器设备主要依赖于进口。因此,加速发展广东省高价值和高端科学仪器设备事业已经迫在眉睫。

表1 单台仪器价值分区间统计

1.2.2 广东省重点科学仪器研发情况

创新活动要求科学仪器研发企业不断创造、获取和利用新资源,注重创新资源集成质量,及时关注市场信息,以应对用户对仪器新需求和变化[22]。为了解广东省科学仪器研发和创新情况,本文在专利申请、产业链环节、科学仪器研发类型、研发投入、研发人员等方面调研了广东省科学仪器研发企业。其中,61 家企业提供了专利申请、产业链环节和科学仪器研发类型等数据,51 家企业提供了研发投入和营收数据,46 家企业提供了研发人员数据。

专利申请方面,61 家企业申请的国内专利13 293 件,国际专利2 056 件,即平均1 家企业国内专利申请量约218件、国际专利申请量约34件。可见,广东省科学仪器研发企业在国内申请的专利远高于国际专利,在国际专利布局上还有待提高。按照产业链环节来分,处于下游成套设备的企业有38 家,占所调研企业总数的62%,其次是中游零部件制造企业14 家,处于上游软件系统研发的企业最少,只有9 家。

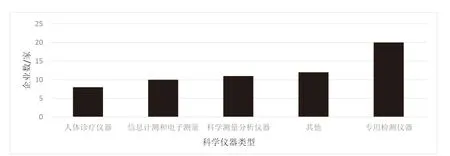

从调研企业生产的科学仪器类型来看(见图1),专用检测仪器最多,达20 家,剩下的生产科学测量分析仪器、信息计测和电子测量仪器、人体诊疗仪器和生产其他科学仪器的企业数量相当。

图1 调研企业生产的科学仪器类型

广东省科学仪器行业的企业和科研院所发展势头较好,在超声检测仪器、示波器、监护仪、激光干涉仪、基因测序仪、质谱仪等方面处于国内领先水平,尤其在质谱仪和高通量基因测序仪等新型高端科学仪器的研制方面取得了突破性进展。分区域来看,广州形成以质谱仪器研发为主线,健康监测仪器和检测设备同步发展的格局。深圳在基因测序、细胞治疗等领域凸显,在电子测量仪器、传感器等具备优势。东莞在科学分析仪器/检测仪器领域形成优势。珠海拥有国家多参数监护仪产业化基地,但科学仪器设备产业基础较为薄弱。佛山聚力医学诊断仪器领域。中山的光学、医学诊断等领域企业发展势头良好。

从企业研发产品上看,广州禾信仪器在国产质谱仪器的研发方面走在了前列。深圳华大基因首先实现了高通量测序仪的国产化,打破了国外厂商垄断测序仪的局面,其发布的最新超高通量基因测序仪的测试数据质量与国际权威仪器Illumina 相当,而测试通量高于Illumina 的NovaSeq 等仪器[18]。中山新诺科技研发出世界上首台双面数字化光刻设备。中科奥辉拥有国际先进的荧光相关光谱(FCS)单分子分析技术,研制了桌面式荧光相关光谱单分子分析仪,但该企业目前处于初创期,规模尚小。倍高清安防变焦镜头中,联合光电市占率全球第一。在光学测量领域,中山依瓦塔技术实力、市场占有率达到前三名。在监护仪产品国内市场中,深圳迈瑞第一、珠海宝莱特排名第二位,是该类产品国产替代的主要力量。

从研发投入和企业营收数据看,广东科学仪器企业营业收入、研发投入具有较大的差别。将营业收入按小于1 亿元、1 亿元~10 亿元、大于10 亿元划分,将研发投入按小于1 000万元、1 000万元~1亿元、大于1 亿元划分,并将研发投入占营业收入比例按小于5%、5%~10%、大于10%划分,分区情况见图2。

图2 调研企业2020 年营业收入、研发投入和研发投入占比分区

营业收入超10 亿元的企业共10 家,大型企业如迈瑞和大族激光,2020 年营业收入分别为210.26亿元和60.61 亿元,均位于深圳。营业收入介于1亿元~10 亿元之间的企业有18 家,营业收入小于1 亿元的企业23 家,占调研企业的45%;从研发方面来看,研发投入过1 亿元的仅7 家,研发投入在1 000 万元~1 亿元之间的有20 家,研发投入小于1 000 万元的有24 家。从科学仪器企业的营业收入和研发投入分区来看,营业收入小于1 亿元、研发投入小于1 000 万元的小型企业居多。从研发投入占营业收入的比例来看,7 家2020 年研发投入占其营业收入的比例不足5%;23 家企业研发投入占比介于5%~10%之间;其余21 家企业的研发投入占比高于10%。可见,广东省大部分科学仪器企业总体规模不大、研发总投入偏低,但投入比例已达到甚至超越国外先进同行5%~10%的水平[23]。

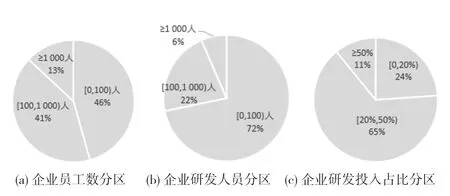

企业员工和研发人员方面,将企业员工数和研发人员按小于100 人、100 人~1 000 人、大于1 000 人划分,将研发人员占比按小于20%、20%~50%、大于50%划分,见图3。

图3 调研企业员工数、研发人员和研发人员占比分区

总体来看,调研企业人员规模差别巨大,最少2 人,最多的达6 000 多人。企业员工数不足100 人的有21 家,介于100 人~1 000 人之间的企业19 家,企业人数大于1 000 人的仅6 家;研发人员方面,研发人员小于100 人的企业33 家,企业研发人员在100 人-1 000 人之间的有10 家,研发人员超过1 000 人的仅3 家。可见,调研企业员工数和研发人员数不足百人规模的企业居多。考虑到企业规模、企业业务类型不同,研发人员占比也存在较大差距,从5%~80%不等,但主要集中在20%~50%这一区间,有30 家。研发人员占比超过50%的有5 家,11 家企业研发人员占比不到20%。可见,广东省科学仪器企业超7 成研发人员占比在20%以上,超过国外先进同行15%~20%的水平[24]。

由上述数据可知,广东省大部分企业研发投入占比和研发人员占比超过国外先进同行。然而,从研发投入绝对值来看,广东省科学仪器研发企业规模差距较明显,小型科技企业多,部分企业存在营业收入总量偏小、研发投入较低、企业员工规模普遍偏小等问题,亟需高质量发展促进企业做大做强。

2 广东省科学仪器研发问题分析

通过问卷和网络调研,总结广东省学仪器研发与需求问题,涉及关键核心技术与零部件、国产替代、研发创新、配套产业、人才、政策、平台等方面。主要表现在以下6 个方面:

第一,关键核心技术掌控能力较弱,高端科学仪器依赖进口。国产整机大部分部件已实现国产化,且综合性能基本与国际领先产品处于同一档次。然而,产品内的部分关键核心零部件存在“卡脖子”问题,需要从国外少数几家供应商采购,存在较大的产业链隐患。例如,某些企业产品核心部件需要用到DMD、FPGA、高数字孔径、水介质物镜、雪崩光电二极管探测器等重要元器件,但国内替代产品性能差,不能满足生产要求,导致仍需从国外进口。

同时,广东省科学仪器的使用集中在高校和科研机构,其所购置的高端科研仪器以Toptica(德国)、Agilent(美国)等进口仪器居多。在生物医药制造和分析仪器等领域,广东在抗体、疫苗等产品的制造设备、质控分析设备、洁净区环境监控设备方面基本属于空白,供需缺口庞大。同时,在部分领域无法国产替代,如尚未有TEM(透射电子显微镜)国产设备可以达到点分辨率和线分辨率<1 nm 的精度,美国海洋光学高性能光谱仪等光学检测设备仍无国产替代产品。

第二,产业链对接创新链弱,产业配套不够完善。科学仪器设备涉及的基础产业领域较多,例如电子、材料、机械、光学工程、信息技术等相关学科,尤其是精密机械加工、专用软件研发、可靠性设计等方面配套不够完善。其原因主要有以下三点:其一,随着产业转移的持续推进,部分科学仪器企业反映,由于机械加工等产业迁出市区甚至迁到广东边缘地区,导致科学仪器与加工产业的脱节,尤其缺乏精密仪器急需的精密加工产业配套,形成了采购成本、管理成本不断提高的问题。其二,基础软件与工业软件缺乏自主可控的核心技术,难以支撑科学仪器高质量发展。其三,企业普遍缺乏对可靠性设计、可靠性测试的认知,更难以采用科学手段提高产品可靠性。

第三,区域基础研究和技术储备较弱,人才资源匮乏。广东省科学仪器研发企业规模和研发投入存在明显不足的情况。大湾区内的香港大学、香港科技大学、澳门大学、中山大学、华南理工大学等高水平高校中,尚未有仪器科学与技术的博士点,具有仪器科学与技术专业硕士以上学位授予点的高校中仅有一所进入“双一流”建设名单;在第四轮仪器科学与技术学科评估中,仅有广东工业大学1家高校上榜。

大湾区的科学仪器人才培养体系尚不健全,在高水平科学仪器创新人才、领军人才及专业技术专才培养方面存在短板。仪器仪表工程技术人才相对匮乏,直到2019 年广东省人社厅、省科协才批准新设测控仪器工程技术人才职称评审。此外,企业对省内的科技资源不熟悉,阻碍了双方的合作。目前,企业面临着有意愿从事仪器行业的毕业生很少,软件设计技术等高技能人才、整机仪器研发管理的综合性人才紧缺等问题,开展重大合作也往往因本地科技资源难以支撑科学仪器的研发而舍近求远。

第四,国产高端仪器和关键核心零部件性能普遍低于国外同类产品,导致接受程度低。高端仪器如光学级检测仪器、环境仪器设备、质谱仪器,关键核心零部件如激光器、喷印喷头、X 射线光管,国内虽有同类产品,但性能、精度与国外差距较大,导致国内对国产高端仪器和关键核心零部件接受程度低。同时,国家标准、行业规划制订不规范,世界领先科学仪器厂商影响了技术指标的设定。

由于过去自主创新能力不强、制造工艺水平不高、产品质量可靠性较差等原因,国内市场对国产科学仪器普遍存在难以撼动的崇洋媚外刻板印象,不愿用、不敢用国产仪器。即使国外同类产品存在技术缺陷,且国产产品能给出正确结果,国内用户仍倾向于拒绝国产仪器。此外,国内客户对国产仪器相对更苛刻,信任度和容忍度更低,同样性能要求更低价,同样价格要求性能全面超越国外。

第五,关键核心技术协同攻关有待进一步提高,技术创新与成果转化存在脱节。广东省内企业间、企业与高校间缺乏实质性的联动,缺少在进口仪器的基础上进一步优化和基于进口仪器研发新模块的能力。据中山、珠海企业的调研,清华大学、天津大学、西安交通大学、哈尔滨工业大学、长春理工大学等高校的合作门槛较高,只与仪器科学与技术学科评估B 以上的省外机构进行技术合作;其次,由于省内的企业与科研院所信息不对称,双方在技术研发、技术攻关、成果转化等方面了解不够深入,导致省内的产学研协同创新处于较低的层次。

在创新模式方面,高校和科研机构在建设过程中倾向于技术研发,对研究成果的实践性考虑较少,导致科研成果缺乏一定的市场导向,使其转化为新型产品的周期较长。

第六,缺乏支撑产业发展的公共平台,仪器利用率和共享水平亟待进一步提升。科学仪器是高端装备制造领域中系统最复杂的产品之一,涉及物理、化学、光学、精密机械、电子技术、自动化控制、软件工程和真空等多专业的交叉融合,从研发到产品需要整合产学研多方的资源和优势。但广东缺乏面向行业、服务产业链企业与研究单位、从原理技术向产品转化的仪器工程化及应用研究平台,实现产学研协同攻关,加速推动科学仪器从研发到市场的落地进程。

仪器共享工作推广未达到预期效果,共享平台利用率不高。在调研的科研院校中,中山大学物理与天文学院、季华实验室、松山湖实验室等具有一大批高端科学仪器的机构在推动仪器共享的进度中滞后较多,导致共享水平低、重复采购、设备使用率不高等问题。

3 广东省科学仪器研发对策建议

3.1 提升原始创新能力,强化核心技术攻关

建议参照国家和广东省“十四五”科技计划体系,强化基础研究和应用基础研究,对标国际先进水平,突破一批关键核心技术,在核心材料、部件、软件等关键环节、关键技术、关键产品实现国产化。积极支持龙头企业、优势高校院所积极申报科技部和国家基金委的国家重大科研仪器专项,大力推进省市联合基金、省企联合基金模式,以多元投入促进原始创新。

3.2 强化科学仪器与相关产业集群的统筹布局

加强顶层设计和整体布局,加强科学仪器设备产业与十大战略性支柱产业集群中新一代电子信息产业、软件与信息服务产业、生物医药与健康产业,以及十大战略性新兴产业集群中的半导体与集成电路产业、高端装备制造产业等产业集群的融合发展,理顺不同产业集群的交叉点,凝练出科学仪器产业的重点研发技术和产品,形成布局合理、协调互补的集群发展布局。

3.3 完善人才引育机制,加速高层次人才集聚

充分发挥粤港澳三地优势科技资源,统筹推进科学仪器与大湾区“双一流”“高等教育重大工程”建设高校科教融合、科教协同。专项支持科学仪器学科建设,围绕科学仪器与相关产业集群打造学科群,设立多样化人才教育和培养方式,加大科技人才培养力度。

建立科学仪器行业高端领军人才扶持和技能专才的培养及激励机制,探索建立科学仪器高端领军人才专项资金。鼓励高校增设仪器科学与技术硕士点和博士点,重点培养紧缺的专业人才、创新型科技人才和复合型人才,集聚一批以战略科学家和学科带头人牵头,青年科学家、博士后及研究生为梯度的人才队伍。积极推进粤港澳大湾区精密仪器设备领域工程技术人才专业资格互认和工程师资格国际互认;通过举办国家级职业技能大赛遴选出优秀的高端技工人才,鼓励人才多元化发展。

3.4 提高国产仪器公信力,推动国产仪器进口替代

联合标准化管理部门、行业协会等部门,形成合理的行业标准。依托国家级、省级权威机构,高质量建设国产科学仪器验证与综合评价服务平台,通过与进口仪器进行对比测试,为国产仪器提供技术标准,扭转国内用户对国产科学仪器的偏见,推动高校、科研机构在科研活动中将科研成果产业化。

建议联合发改委、财政厅、市场监督管理局、海关等部门,纳入首台套政策支持范围,制定国产仪器采购白名单,将通过验证与综合评价项目验证后的国产仪器列入名单,向全省各类用户推荐,鼓励使用财政资金购置仪器的地方政府、高校和科研机构优先采购列入名单的国产科学仪器。同时,加大享受进口科学仪器税收政策的审核力度,严格进口仪器的采购流程,反向提升国产仪器采购比例。此外,落实政府采购定向支持政策,作为定向研发模式的补充,在政府年度科学仪器采购项目预算中设定合理的国产科学仪器采购比例,以解决研发与应用脱节、产品与市场脱节的市场失灵问题。

3.5 加强创新平台建设,推动产业全面发展

考虑到广东省科学仪器企业规模偏小的因素,建议设立“科学仪器”扶持专项经费,筛选和扶持一批优秀的科学仪器产品和企业,重点支持龙头企业;对于从事科学仪器创新的小型企业特别是新创企业,给予特别支持。充分整合粤港澳优势资源,积极推动建立龙头企业牵头、多方参与的创新联合体,加强科学仪器企业与省内的国家重点实验室、省实验室等高水平科研力量的联合,鼓励企业与之建立高水平联合实验室或研究院。

支持配套公共服务实施的建设,运用市场机制整合产业链上下游,建设具有专门性的仪器专项产业园,完善测试认证中心、法律咨询、投融资、成果转化及配套生活设施等配套设施,推动科学仪器基础研究、技术攻关、成果转化到应用示范的无缝对接。

3.6 探索“政府+平台+保险”的创新服务模式,提高粤港澳大湾区科学仪器开放共享水平

出台大型科学仪器开放共享考评办法,对仪器管理单位进行综合评价,根据共享服务绩效评估和财政预算管理要求,对优秀和良好的单位以后补助机制进行后补助。

在广东省科技资源共享服务平台(粤科汇)基础上,推动建设粤港澳大型科学仪器设施共享平台,对接国家网络管理平台,承接国家科技资源调查及开放共享相关任务,整合集成国家实验室、省实验室、在粤国家重点实验室、省重点实验室、粤港澳联合实验室等平台基地的大型科学仪器设备资源、实验技术人员、领域专家等服务资源。完善大型科学仪器设备共享共用机制,促进科技资源共享服务向专业化社会化方向发展,对外共享服务合理收费。

此外,可为粤港澳大湾区大型科研仪器提供共享保险产品,降低科研仪器在开展开放共享工作中发生损毁风险造成的经济损失,为提高进一步粤港澳大湾区科学仪器开放共享水平提供保障。