湖北省侵蚀性降雨时空分布特征

2023-01-09张晓明王顺杰杨清杰

曹 矞, 高 超, 张晓明, 王顺杰, 杨清杰

(1.华中农业大学 资源与环境学院, 武汉 430070; 2.湖北省水土保持监测中心, 武汉)

雨滴溅蚀与径流剥蚀是降雨引起土壤侵蚀的主要途径[1],为便于研究降雨引起侵蚀的程度,将各种降雨侵蚀类型引起当地土壤侵蚀的潜在能力总的定义为降雨侵蚀力。在水土保持研究领域,降雨侵蚀力这一因素对于当地侵蚀程度和侵蚀潜力的评估以及相关修复措施的布置规划是十分重要的,因此在通用土壤流失方程USLE和修正土壤流失方程RUSLE中降雨侵蚀力也是十分重要的研究因子[2],一般用R将其表示。同时,R因子的大小与很多因素有关,如降雨量、雨强、雨滴特性等。目前学界已有很多对于降雨侵蚀力计算及预估模型的研究,如选取次降雨中的降雨动能E和最大30 min降雨强度I30的乘积计算表示降雨侵蚀力[3],该公式是基于经验与美国本土降雨实际观测资料得出的衡量当地降雨侵蚀力的方法。我国学者结合国内研究区域实际状况,做出了根据次降雨中降雨动能与雨强雨量计算降雨侵蚀力[4-5],根据逐日降雨量计算年平均降雨侵蚀力[6]等研究。在众多降雨侵蚀力计算模型中,通过逐日降雨量计算月降雨侵蚀力最终合成年降雨侵蚀力的计算模型相对来说稳定性最好[7]。近年来,随着科学技术手段的不断发展,对于降雨侵蚀力进行计算的时序也越来越精细化,Jennifer Kreklow研究了通过雷达对降雨数据进行采集的方法[8],与传统雨量计相比,气象雷达具有超高时空分辨率,超大尺度的优点。但是我国的现代化水土保持事业起步较晚,很多地区观测站点的降水资料内容不全,降雨强度及降雨动能等数据较难获得,因此通过较为容易获得的降雨量资料计算降雨侵蚀力成为一种十分可行的方法。而用于计算的降雨量资料一般分为年降雨量资料、月降雨量资料以及日降雨量资料,其中月或年降雨量资料最容易获取,因此早期研究也多集中于此,如Renard Kenneth G等用月降水量数据估算通用流失方程中的R因子[9]。但由于月或年降雨量时间跨度较大,无法反映降水年内分布,通过该方法对降雨侵蚀力进行估算精度无法得到保证。因此通过逐日降雨量对降雨侵蚀力进行计算的方法在确保可行性的同时也大大提升了精度,同时还能反映降雨侵蚀力的年内变化特征,章文波[10]及Richarchson[11]等就提出了基于逐日降雨量的降雨侵蚀力模型,这些模型中都有能反映当地降雨特征的参数,这大大增加了模型在不同地区推广应用的可行性。在降雨量资料年限时长的选取方面,金建君等[12]通过分析认为,当降雨资料年限时长超过五年时,其计算结果的相对误差已经在可接受范围内。在研究区域尺度选取上,多为以一整个区域[13-14]或不同水系[15]为基础进行侵蚀性降雨研究,而较少选择研究区域内已有的二级或三级水土保持区划。本文尝试将人工观测记录数据与逐渐兴起的自动化监测设备观测记录数据结合,通过逐日降雨量资料并考虑湖北省内水土保持分区状况,对不同水土保持分区及全省范围内降雨侵蚀力的时空分布特征进行研究。

1 研究区概况

湖北省介于北纬29°01′53″—33°6′47″、东经108°21′42″—116°07′50″,东西长约740 km,南北宽约470 km,总面积18.59万km2,占中国总面积的1.94%。其地形东、西、北三面环山,中间低平,略呈向南敞开的不完整盆地。在全省总面积中,山地占56%,丘陵占24%,平原湖区占20%,属长江水系。湖北省地处亚热带,全省除高山地区属高山气候外,大部分地区属亚热带季风性湿润气候,因此降水资源充沛,且多集中在5—9月,土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主,在花岗岩地区及西南部分土石山区也发生有水力与重力共同影响下的崩岗、泥石流等混合侵蚀(引自湖北省人民政府)。

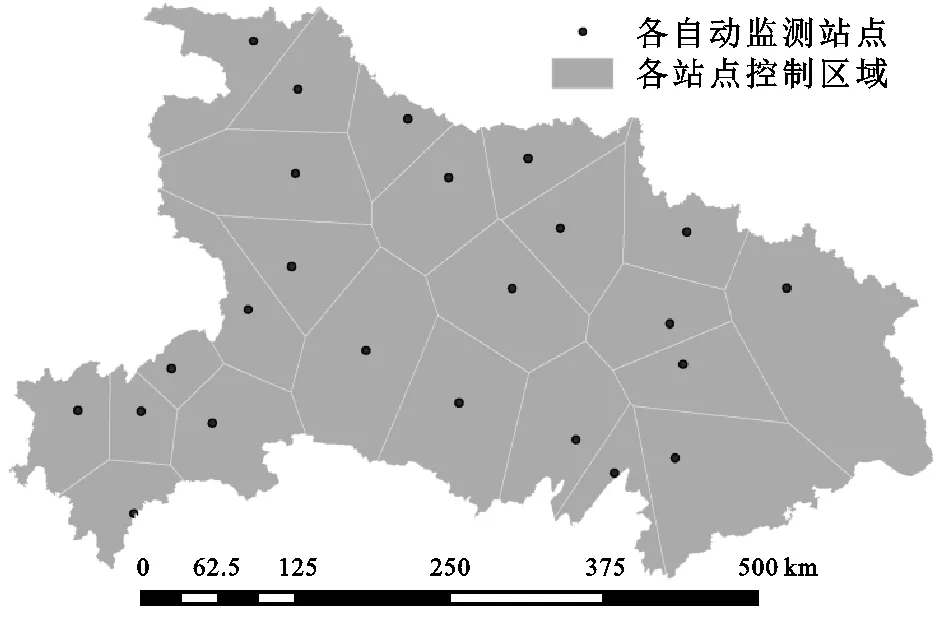

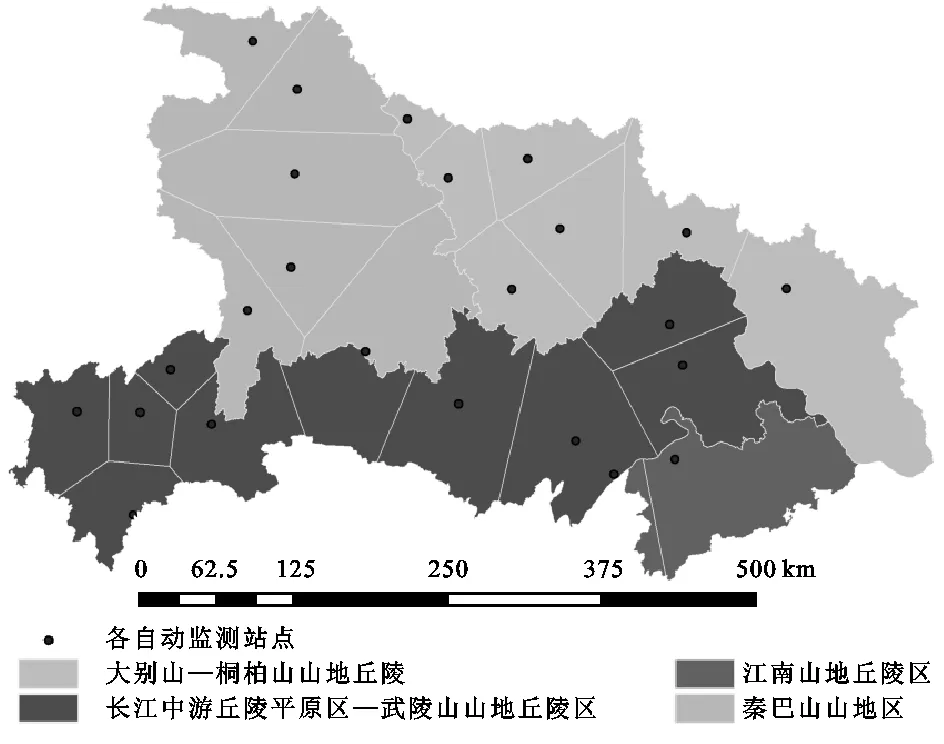

在全国水土保持区划中,湖北省横跨南方红壤区与西南紫色土区两个一级区。省内包括5个二级水土保持分区,分别是大别山—桐柏山山地丘陵区、长江中游丘陵平原区、江南山地丘陵区、秦巴山山地区以及武陵山山地丘陵区。其中大别山—桐柏山山地丘陵区、长江中游丘陵平原区及江南山地丘陵区这3个二级分区位于南方红壤区内,秦巴山山地区以及武陵山山地丘陵区这两个二级分区位于西南紫色土区内。由于武陵山山地区与长江中游丘陵平原大致处于同一纬度范围内,降雨类型大致相同,因此将两区合为一个水土保持分区进行计算(图1)。全省共有24个自动观测站点,其中7个位于大别山—桐柏山山地丘陵区,2个位于江南山地丘陵区,5个位于秦巴山山地区,10个位于长江中游丘陵平原区和武陵山山地丘陵区内。本文采用的自动化监测设备观测站点数据均来自于中国气象网湖北省2014—2020年资料,人工记录数据来自于湖北省水土保持监测站点整编数据。

图1 全省分区状况

2 研究方法

2.1 侵蚀性降雨雨量标准的计算

并不是每次降雨都会产生侵蚀,只有当降雨达到一定条件后才有可能造成土壤侵蚀。在对于降雨量的研究中,当降雨量超过某一个临界点后才能达到造成土壤侵蚀的条件,称这一临界点为侵蚀性降雨雨量标准[16]。设置这一标准有助于筛选出真正造成侵蚀的降雨,能在减少工作量的同时提升结果精度。

对于侵蚀性降雨雨量标准的计算,采用王万忠[16]提出的侵蚀性降雨一般雨量标准的计算模型。该计算方法是将逐日降雨量进行降序排列,对每次降雨量R′产生的侵蚀量进行累加,从而得到侵蚀性降雨的总侵蚀量q,每次降雨对应的累计侵蚀量为Q,再以次降雨量R′为横坐标,累计侵蚀量(Q)占总侵蚀量(q)的百分比P为纵坐标绘制曲线并进行拟合,当P为某个值时,其对应的次降雨量R′即为侵蚀性降雨一般雨量标准,具体公式如下:

(1)

P=alnR′+b

(2)

式中:P为累计侵蚀量占总侵蚀量的百分比(%);Q为累计侵蚀量(kg);q为总侵蚀量(kg);R′为次降雨量(mm);a、b为每个站点具体的拟合公式参数,由各站点P与R′曲线拟合得出。

根据湖北省水土流失特点及下垫面因素,选取P等于90%,即拟定的侵蚀性降雨雨量标准以上的降雨量引起土壤流失的概率为90%,代入公式(2),在曲线上找到对应的次降雨量R′,即为侵蚀性降雨雨量标准。

2.2 降雨侵蚀力的计算

对于降雨侵蚀力的计算,采用章文波[10]的基于日降雨量的半月侵蚀力计算模型,具体公式如下:

(3)

(4)

(5)

α=21.586β-7.1891

(6)

式中:Pd为侵蚀性降雨的日平均降雨量(mm);Py为侵蚀性降雨的年平均降雨量(mm)。

2.3 空间插值方法

目前通过ArcGIS进行空间插值的方法大致有以下几种:反距离加权模型(IDW)、样条函数模型(SPLINE)、克里格模型(Kriging)。黄利燕等[17]通过对比分析认为,在站点数量较为适宜时,克里格模型预测效果要明显优于其他几种模型。李巍等[18]对普通克里格模型(OK)与协同克里格模型(OCK)进行对比认为,相同情况下协同克里格模型还考虑了高程因素,因此其预测结果要更为精准。在相同情况下,反距离加权模型的可行性最高,预测结果精确性适中。综合考虑计算结果精确性与可行性,本文采用普通克里格方法进行空间插值,具体公式如下:

(7)

2.4 各站点权重确定方法

采用泰森多边形法对各站点权重进行分析确定,即将所有相邻站点连成三角形,作这些三角形各边的中垂线,于是每个气象站周围的若干垂直平分线便围成一个多边形,该多边形即代表该站点的实际控制面积,将其控制面积占总面积的百分比作为每个站点在平均降雨侵蚀力计算中的权重(图2—3)。

图2 全省自动监测站点分布及泰森多边形

图3 各分区内站点控制面积

3 结果与分析

3.1 湖北省降雨量及侵蚀性降雨量特征分析

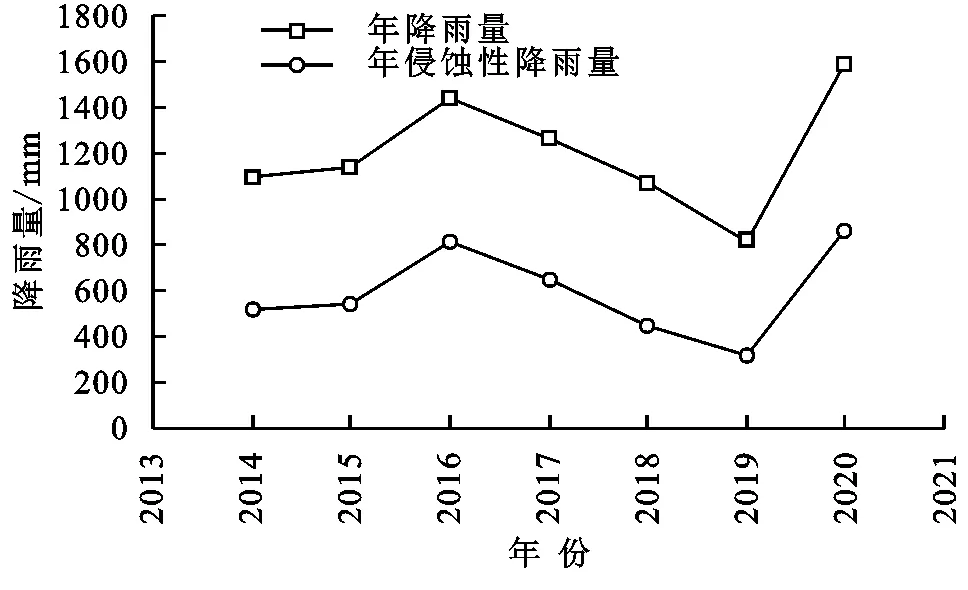

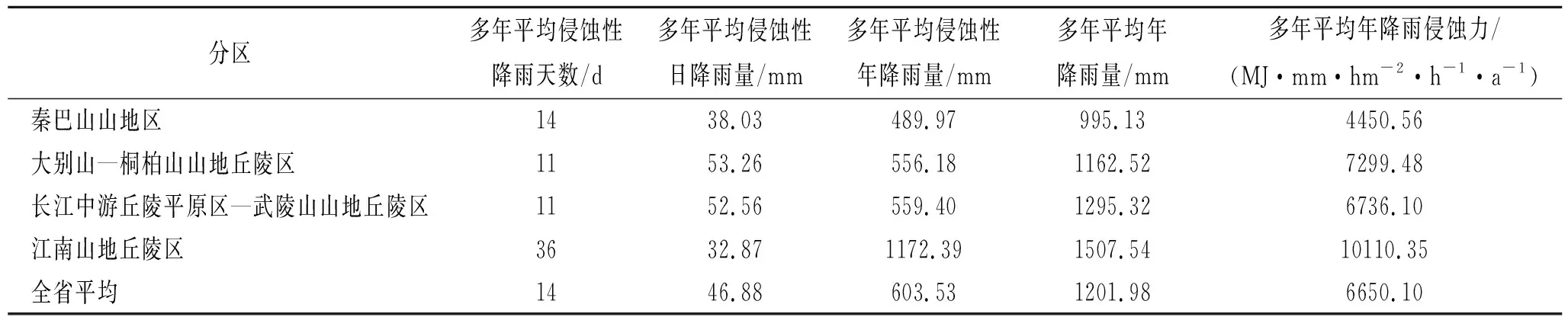

从地理位置来看,湖北省位于亚热带季风性气候区,降雨充沛且降雨时段集中。由2014—2020年这7 a间数据分析可知,全省年平均降雨量在813.88~1 590.15 mm,其中年降雨量最低年份为2019年,最高年份为2020年。年平均侵蚀性降雨量在319.99~864.14 mm,其中侵蚀性降雨量最低年份为2019年,最高年份为2020年(图4)。多年平均年降雨量为1 201.98 mm,多年平均侵蚀性年降雨量为603.53 mm(表1)。多年平均年侵蚀性降雨量占多年平均年降雨量的50.21%,年平均侵蚀性降雨频次(天数)为14次,平均次侵蚀性降雨量为46.88 mm。且由年降雨量与年侵蚀性降雨量曲线可以看出,年降雨量P与年侵蚀性降雨量Py之间存在着明显的相关性,通过趋势线拟合可得二者之间关系为Py=0.752P-311,相关性可达0.980 9(图5)。

从分区来看,全省降雨量大致呈现从西北向东南增加的趋势,其中秦巴山山地区多年平均年降雨量及多年平均侵蚀性年降雨量都为最低,其多年平均年降雨量为995.13 mm,多年平均侵蚀性年降雨量为489.97 mm。而江南山地丘陵区多年平均年降雨量及多年平均侵蚀性年降雨量均为最高,其多年平均年降雨量为1 507.54 mm,多年平均侵蚀性年降雨量为1 172.39 mm(图6)。总体上多年平均年降雨量及多年平均侵蚀性年降雨量排序为秦巴山山地区<大别山—桐柏山山地丘陵区<长江中游丘陵平原区—武陵山山地丘陵区<江南山地丘陵区。

图4 年降雨量与年侵蚀性降雨量

图5 年降雨量与年侵蚀性降雨量相关性

图6 各分区多年平均年降雨量及多年平均侵蚀性年降雨量

3.2 湖北省降雨侵蚀力时空分布特征分析

表1 全省降雨信息

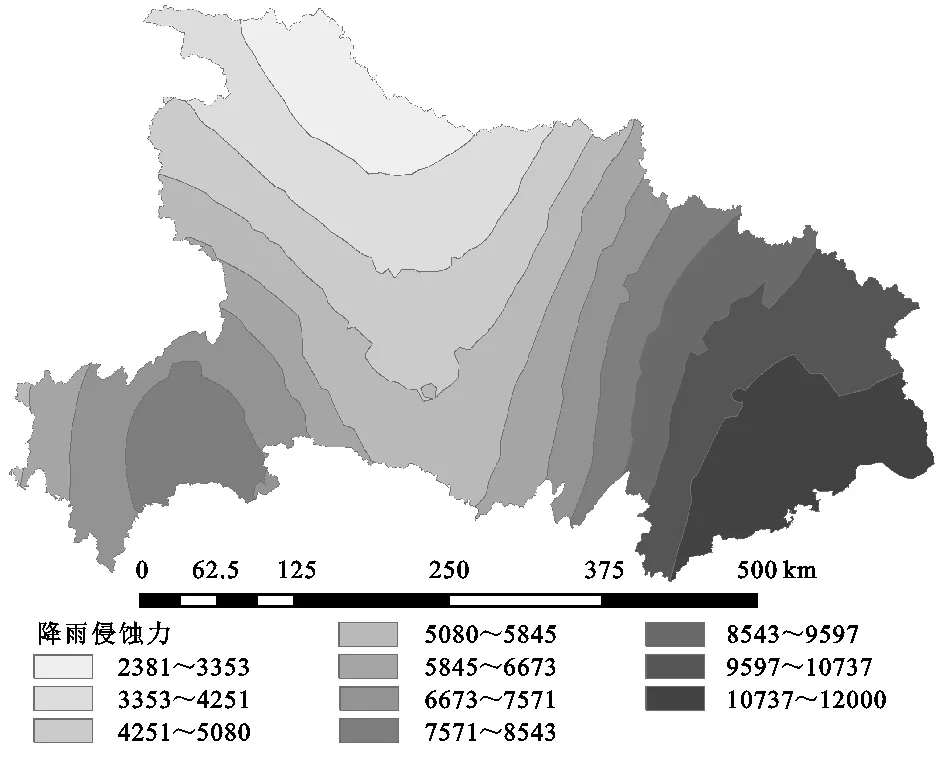

湖北省整体的降雨侵蚀力从西北到东南逐渐增加(图10),与降雨量的空间分布表现出相同特征。从不同分区来看,位于湖北省西北部的秦巴山山地区多年平均降雨侵蚀力为4 450.56 MJ·mm/(hm2·h·a),为全省最小值。而位于湖北省东南部的江南山地丘陵区多年平均降雨侵蚀力为10 110.35 MJ·mm/(hm2·h·a),为全省最大值,比秦巴山山地区多年平均降雨侵蚀力高出127.17%。分析具体原因为秦巴山山地区较江南山地丘陵区纬度高,且更为靠近内陆,受大陆性气候影响更深。而江南山地丘陵区纬度更低,更为靠近海洋,且地势较为平坦无高大山脉阻断海洋暖湿气流吹入,因此降雨较秦巴山山地区更为充沛且集中,这种集中且大量的降雨其本身的动能较大,更容易引起土壤侵蚀的发生,因此降雨侵蚀力更高。而比较大别山—桐柏山山地丘陵区与长江中游丘陵平原区—武陵山山地丘陵区,两者多年平均降雨侵蚀力较为接近,前者略高于后者。其中大别山—桐柏山山地丘陵区年降雨侵蚀力为7 299.48 MJ·mm/(hm2·h·a),长江中游丘陵平原区—武陵山山地丘陵区年降雨侵蚀力为6 736.10 MJ·mm/(hm2·h·a),前者比后者高出8.36%。分析其原因是因为两部分地区纬度相差不大,雨热条件较为接近,因此降雨侵蚀力差别不大。

4 讨 论

在湖北省相关水土保持规划中,应重点考虑该时间段内特别是7月份前后的具体水土保持措施,做好应对短历时强降雨气候类型造成土壤侵蚀的准备。同时由于湖北省东西向跨度大,因此省内气候条件较为复杂,不完全是典型的亚热带季风性气候,越靠近西部内陆其气候中的大陆性特征越明显降雨量及侵蚀性降雨频次(天数)越低。而越靠近东部,其气候受海洋季风影响越显著,特别是江南山地丘陵区,其气候特征与典型的亚热带季风性气候区已十分接近,且降雨发生时段、降雨量及降雨侵蚀力等与临近省份江西已无明显差别[19]。因此在对湖北省整体进行水土保持规划时,不仅要注意降雨量的年内时间分布,还要注意其在空间上的东西横向分布。

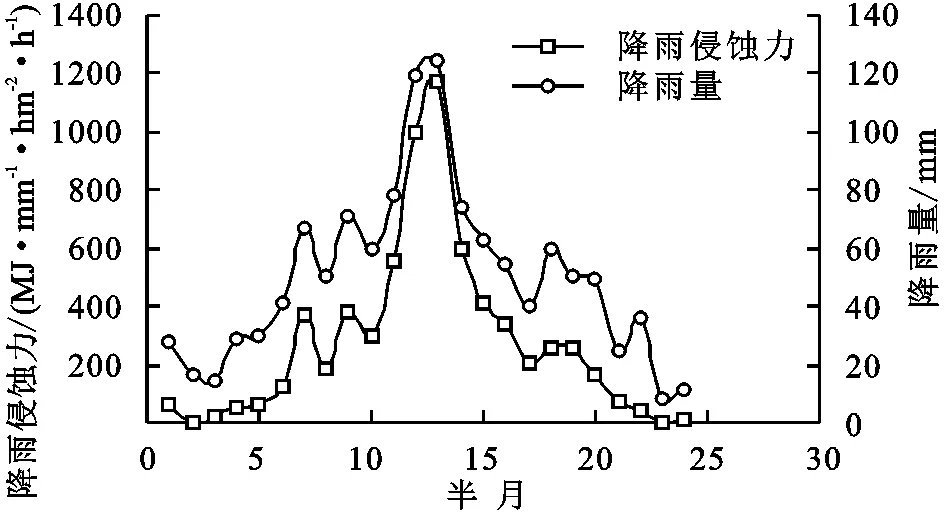

图7 年内半月降雨侵蚀力分布

图8 半月降雨量与半月侵蚀力

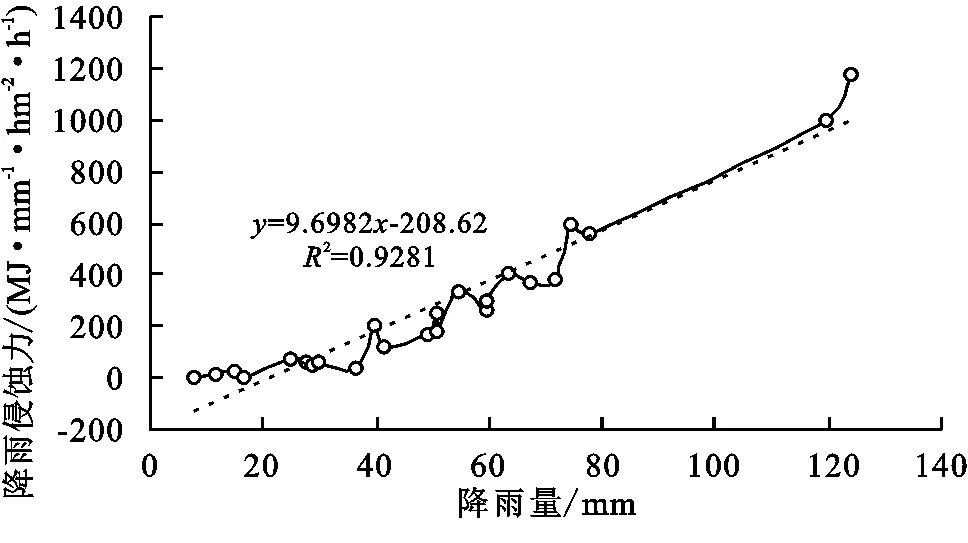

本文在降雨量层面上研究讨论其与降雨侵蚀力之间的关系,而每次侵蚀性降雨的降雨特征如次降雨雨强、最大30 min雨强及降雨历时等都会对降雨侵蚀力产生更深层次的影响,同时侵蚀性降雨产生的径流量以及地面植被覆盖状况等也是影响土壤侵蚀发生特别是影响红壤地区土壤侵蚀发生的重要因素[20],后续研究可在此基础上继续深入。

图9 半月降雨量与半月侵蚀力相关性

图10 降雨侵蚀力等值线

5 结 论

(1) 湖北省降雨充沛且降雨时段集中,多年平均年降雨量为1 201.98 mm,集中降雨时段为每年4—10月,年内侵蚀性降雨也多集中于该时段,多年平均侵蚀性年降雨量为603.53 mm,占多年平均年降雨量的50.21%,其中4—10月总降雨侵蚀力值为6 202.1 MJ·mm/(hm2·h·a),占全年降雨侵蚀力值的93.26%。

(3) 全省范围内的降雨侵蚀力空间分布总体上呈现自西北向东南增加的趋势,位于湖北省西北部的秦巴山山地区多年平均降雨侵蚀力为4 450.56 MJ·mm/(hm2·h·a),为全省最小值。而位于湖北省东南部的江南山地丘陵区多年平均降雨侵蚀力为10 110.35 MJ·mm/(hm2·h·a),为全省最大值,其他两个分区降雨侵蚀力差别不大。总体排序为秦巴山山地区<长江中游丘陵平原区—武陵山山地丘陵区<大别山—桐柏山山地丘陵区<江南山地丘陵区。

致谢:在数据处理以及论文撰写过程中,感谢湖北省水土保持监测中心及各级监测点对于本文的数据支持以及相关指导。